鼎盛时代—卫藏地区夏鲁和江孜风格的岩彩壁画

作者:李洁

“卫藏”指今拉萨、日喀则一带,是西藏传统地域里前后藏的统称,该地域还包括山南以及部分林芝、那曲神祗地区。这一地域内的藏族在方言方面比较一致,而且在历史上,政治、经济、军事以及文化、经济等方面也较统一,是西藏地区传统的核心地域,旧称为西藏本部。

1247年,西藏各部割据的大小封建势力均随萨迦派一起正式归入元朝,八思巴被封为国师。元朝中央政权极力推崇藏传佛教,促进了汉、蒙、藏之间的文化交流,使藏传佛教遍布元朝版图以内的广大区域。明朝政府在今甘肃临夏、天水、临潭,四川雅安、松潘等地,专门设立茶马司,统一管理茶马市场,加强了明朝中央政府统辖西藏地方的政治地位。清朝五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措,得到信奉格鲁教派的蒙古和硕特部首领固始汗的支持。1642年固始汗率蒙古军从青海入藏,推翻了统治卫藏的藏巴汗政权,在拉萨建立起“甘丹颇章”[2]这一格鲁教派的权威机构,取得格鲁派在藏区的优势地位。1652年,五世达赖喇嘛到达北京,受到顺治皇帝接待,清朝统治者对五世达赖喇嘛进行正式册封,并颁赐金册金印。此后,历世达赖喇嘛都必须经过中央政府册封,成为一项制度。

卫藏绘画在后弘时期的早期更多地接受了印度波罗王朝艺术的影响,自14世纪前后,尼泊尔艺术影响到西藏腹地,并参与完成了夏鲁风格与江孜风格的形成。尼泊尔造型妖媚和色彩纯艳的风格经朴实真诚的藏民族性格的过滤,静穆典雅的气质融入了华丽的视觉效果当中。现存最优秀的绘画作品主要集中在后藏(日喀则)的夏鲁寺、白居寺、艾旺寺、萨迦寺等名寺,并以江孜白居寺壁画为标志,彻底结束了西藏对印度艺术、尼泊尔艺术的学习阶段。使其经过200多年的不断融合与完善,逐渐达到了藏传佛教艺术的鼎盛时代。

1.“夏鲁风格”及其寺庙岩彩壁画

夏鲁寺位于西藏日喀则地区东南部,是藏传佛教后弘时期修建的具有较大影响的寺庙之一。其岩彩壁画的整体艺术水平高超,作品风格和谐统一,艺术样式鲜明而自成体系,成为多方艺术流派和多种艺术手法交流融合的结晶,对藏传佛教壁画艺术有着极其重要的影响。

据史料记载,夏鲁寺的岩彩壁画绘制主要经历了两个重要时期。第一个时期是11世纪夏鲁寺修建初期绘制的岩彩壁画,主要是受波罗风格影响的佛教壁画,其壁画的造像、构图、色彩都符合波罗时期的宗教审美规范。这一时期的岩彩壁画主要绘制在夏鲁寺一层的护法神殿、马头金刚殿,二层的般若佛母殿等主殿中,现保存最多的是护法神殿和般若佛母殿中的壁画,而马头金刚殿因常年关闭,我们已无缘亲眼看到殿里岩彩壁画的真实面貌。第二时期是13世纪末~14世纪,夏鲁寺大规模的扩建时期,在一层的护法神殿、集会大殿、甘珠尔殿、转经道、葛架墙佛殿、般若佛母殿中的壁画绘制,包括二层、三层的无量寿佛宫和罗汉殿中的壁画绘制,以及二层佛殿周围的转经道中和东无量寿佛宫主殿外墙上的壁画绘制这一时期的寺庙壁画主要以尼伯尔风格为主,在融合中原汉地艺术的基础上,逐渐形成了具有西藏本土特色的“夏鲁风格”的岩彩绘画样式。现在遗存的不同时期夏鲁寺的岩彩壁画,集中体现了11世纪以后夏鲁寺的佛教壁画艺术,在受印度、尼泊尔和中原汉地等多种艺术风格影响下,“夏鲁风格”[2]形成的发展脉络和大体情况(图59)。

夏鲁寺岩彩壁画的兴起与当时佛教的传播途径有着直接的关系。11世纪末~14世纪,印度佛教与克什米尔佛教大量传入西藏,由于后弘期的佛教传播主要是通过“下路弘传”和“上部律传”两个渠道传承。佛教不像吐蕃时期仅限于上层社会,而是较多地转向民间,在群众中广收信徒,以尽量扩大佛教的社会影响。而且后弘时期的著名译师与许多高僧出身于平民家庭,同群众保持着多方面的联系。当时的僧侣沿着人们往来频繁的交通线进行佛事活动,并在交通枢纽和居民点建造寺院。随着佛教在民间的得势与民间信众队伍数量的增加,寺院有更多的财力来扩建庙宇和绘制大量精美的佛教壁画。夏鲁村由于是吐蕃时期重要的四大贸易集散地之一,交通极为便利,特殊的地理位置使这里的佛教和岩彩壁画得以兴盛。

夏鲁寺古典岩彩壁画艺术是多方艺术流派和多种艺术手法交流融合的结晶。西藏艺术家有着雪域高原本土艺术的深厚根基,同时又受到来自印度、克什米尔、尼泊尔以及中原汉地等各民族文化艺术的滋养,大胆吸收印度以及西域各地东传过来的绘画艺术手法,在相互交流与不断融合的过程中逐渐形成了西藏本土佛教绘画的特殊风貌和独立的艺术体系。其风格的构成要素有3个主要方面:第一个方面,11~13世纪兴起的波罗式藏族绘画传统为夏鲁艺术走向辉煌打下了良好的造型基础;第二个方面,尼泊尔艺术为夏鲁风格体系的形成提供了直接的风格范式,构成夏鲁寺绘画风格的核心部分;第三个方面,夏鲁寺第二次扩建有大量汉族工匠的参与合作,壁画中的莲花纹有中原汉地的表现样式。故在目前保存较好的夏鲁寺岩彩壁画中,既有波罗—中亚风格,也有“曹衣出水”的于阗艺术风貌和“吴带当风”的中原汉地风格。

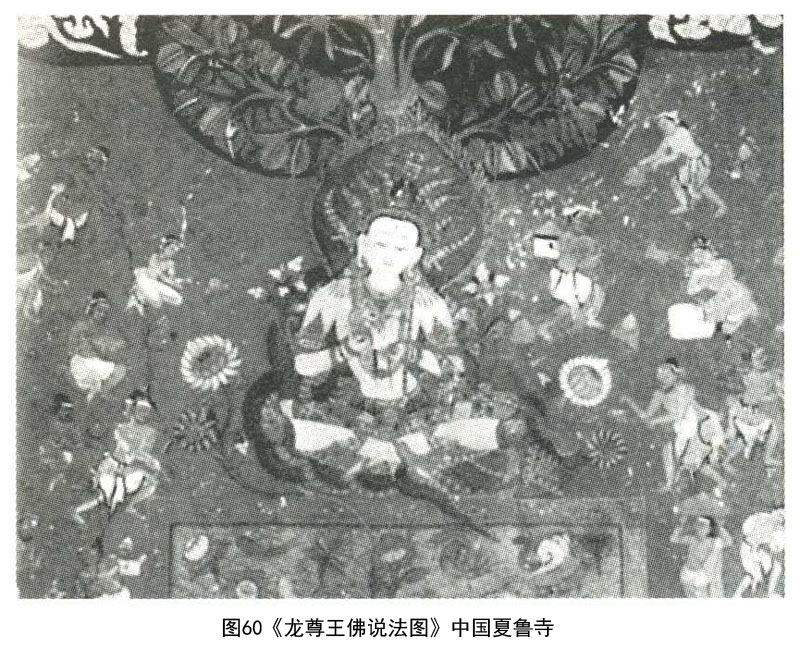

在夏鲁寺门廊的早期壁画中,有11~12世纪的波罗绘画样式,我们从现存的残破壁画中,仍能感受到波罗风格的纯正和画技的丰富变化。如《三位菩萨》壁画,人物前后遮挡的排列方式,动态和造型是典型的波罗样式,面部特征是方脸、直鼻、凸唇,在面部渲染中划出下眼睑线,刻画出眼睛更加丰富的神情,壁画十分重视渲染之间的虚实关系,画面中色彩运用协调,表现了画师对色彩的敏感和整体色彩关系的控制能力。在壁画的构图、传统佛像、人物造型和装饰图案等方面严格遵守着波罗画风的仪轨,画面中人物造型优美而不妖艳,画技高超而不烦琐,人物线条勾画极其精致,神情静穆睿智,背景的植物花草等装饰也勾画得流畅洒脱,极富韵律。门厅西壁两侧的佛说法图,画面颜色纯正,线条简洁奔放,体现出极为纯正的古典波罗艺术风格。波罗风格的成熟预示着夏鲁寺岩彩壁画艺术鼎盛时期的到来。“波罗风格”唱响了夏鲁寺岩彩壁画艺术高峰到来的序曲(图60)。

夏鲁寺早期最高艺术水准的壁画作品主要遗存在大殿回廊、一层配殿和二层前殿回廊3处,主要是1333年主体建筑修复后的作品。环绕大殿为封闭式转经回廊,回廊外壁绘满佛传故事和本生因缘故事;一层配殿内绘金刚界大曼荼罗、五方佛、杰·喜饶炯乃、龙女等主题的壁画;二层前殿回廊绘有须摩提女请佛故事。

一层回廊壁画《太平歌舞》(图61),表现的是太平盛世的喜庆歌舞,人们生活幸福安乐的画面。人们着典型的印度尼泊尔式的南亚服装,人物十分美丽,画面情节明确,姿态神情生动传神。其构图为平面造型的图案化布置,无前后叠压,与须摩提女请佛构图中的前后叠压时间交错的表现不同。须摩提女请佛故事,整个壁画用讲故事的连环画方式表现,每一部分自成单元,表现不同的故事内容,构图上没有明确的时空分割。其中,《欢迎的人群》构图上多个时空、多个情节被覆合在同一幅画面上,打破了以往棋格式的画面布局。画面左上是释迦牟尼的儿子兼弟子赴斋的场面,国王和随从俱着汉装宽衣博带,随风飘拂,明显受了中原艺术的影响。画面右边众天女鼓乐齐鸣,舞姿婀娜,身材苗条柔美。整个画面洋溢在歌舞的旋律和盛大热闹的喜庆气氛当中。须摩提女请佛的另一段《外道》,表现的是外道放荡不羁,杀牲、杀人祭祀,供奉“林根”等丑陋粗野的恶行,人物均为裸体人物,比例准确,动态生动。《龙尊王佛说法图》中龙尊王佛盘坐于九条大蛇之中,前有饰满花鱼的水池。此佛护佑人间风调雨顺,人们纷纷供养膜拜。整个画面构图疏朗宁静,主尊人物造型严谨中见出灵动,阴柔中见出智慧。佛尊之上有图案化的大树造型,枝叶组织得十分巧妙,暗红色枝干在黑蓝色树形背景中显得活跃而生动,树叶中有丰富的冷暖变化,整个画面色彩沉着和谐。

西藏历代各地区各画派的壁画、唐卡中都有肖像题材的作品。夏鲁寺壁画当中肖像艺术的杰出作品《杰·喜饶炯乃像》(图62)是其典型代表,从构图设色的画面模式,到每个细小的造型单元都符合夏鲁风格特点,如词典般地将夏鲁风格绘画语言的基本语汇集中于此。壁画制作于14世纪,创建夏鲁寺和建立夏鲁教派的高僧杰·喜饶炯乃早已作古,人物面部的具体特征是画师根据想象赋予的。从中我们不难发现个性化的追求,与画师所擅长画风样式之间有着不易调和的矛盾,但画师们总能从中找到一个兼容两者的平衡点。

波罗王朝的灭亡使尼泊尔和西藏成了佛教生存和发展下去的最好地域。14世纪的尼泊尔造型艺术达到了空前的高度,使西藏腹地的画师们为之倾倒。尼泊尔工匠频繁往来于西藏各地与尼泊尔之间,对西藏佛教绘画的发展和夏鲁风格的形成起到很大的推动作用。“尼泊尔艺术”直接渗透于夏鲁寺岩彩壁画艺术的核心。

尼泊尔样式影响时期也是夏鲁寺岩彩壁画艺术风格和绘画技艺的成熟时期。我们从夏鲁寺大殿一楼的转经道外墙和二楼般若佛母殿回廊壁画里,能分析出尼泊尔绘画风格对夏鲁寺岩彩壁画艺术的直接渗透。夏鲁寺三门佛殿内北墙的五方佛的绘画风格即是尼泊尔风格的典型表现,画师们用其出神入化的绘画技巧,表现了不同身色的五位佛陀。主尊佛像的脸型方正偏短、头部上宽下窄、五官较集中、眼睛位置明显下降、面带微笑、四肢修长、手足较小,各自结出不同的手印和足印。儿童般的脸形是其典型特征,人物肌肤采用尼泊尔的低染表现手法,突出人物健壮的体魄,人物肌体感的描绘,赋予了墙上受人膜拜的佛陀以真实感,使人在宁静与神秘的气氛中产生无尽的遐想。主尊佛像的莲座平直,莲瓣多为单层上合或下翻,台座中间多用团花或卷草图案;整个五方佛的下方绘有两排菩萨,伎乐天女,两排纵向的花草与吉祥图案,装饰纹带构思巧妙,精美华丽。每个主尊佛像的周围环绕着小型的菩萨,优美的菩萨和伎乐天女花冠高髻,面带笑容,赤裸上身,下身穿红裙,细腰丰乳,臂上饰金钏、手钏、足钏,戴七宝璎珞,或吹笛、或弹拨手中的乐器,舞姿翩翩,舞蹈者的三折枝式的造型,优美舒畅,使画面产生出既严肃又亲切的装饰效果。

五方佛均由珍贵的天然矿物颜料绘制,红绿为主色构成画面的基本色调,绚丽的红、黄、蓝、绿、白在画面中交错进行,坐在绿色背景前的佛陀与周围的菩萨身后的红色头光与背光包围着,背光中勾画出复杂华丽的卷草纹。装饰带运用藏蓝、朱红、深绿等色描绘,最值得一提的是在佛像的鼻梁最高处、胸部的轮廓边沿结构处都用白线绘出装饰性的高光。尼泊尔式的低染和勾提高光的绘制技巧更增添了画面的艺术效果,体现了藏传寺庙岩彩壁画后弘时期的兴旺之势。保存如此完好的壁画在西藏寺庙是不多见的。这主要是由于三门佛大殿,建国初期用来堆放杂物,很少有人进出的缘故。

修建于11世纪的二楼般若佛母殿回廊的转经道两侧是14世纪绘制的岩彩壁画保存最完好之处。般若佛母殿回廊转经道里,东、南、北墙上的壁画题材是佛经中的警喻故事、本生故事和说法图;大部分采用连环画的形式表现一个完整的故事情节,如“十二相成道”、“须摩提女请佛”等。壁画场面气势恢宏,人物繁多,巨幅说法图布满了回廊两边的东、南、北三面墙体。最引人注目的是主殿外西壁南侧的说法图(14世纪)以及主殿外北壁的文殊菩萨像(14世纪)。两位主尊佛旁边的菩萨侧身站立于左右,相互注视着对方,人物造型的刻画流露出明显的印度石窟壁画中优美的三曲式造型,绿色身体、红色的背光与白色的蹄形头光(对面则是白色身体、红色的背光与绿色的蹄形头光)衬托出优美绝伦的人物身体姿态,刻画极为精美,创造出无与伦比的美感。整铺壁画中尼泊尔式的妖媚造型和纯艳色彩,经朴实粗犷的藏民族的吸收和改造,在静穆典雅的气质中融入了华丽的视觉效果。

夏鲁寺的岩彩壁画艺术不仅受到印度、尼泊尔艺术风格的影响,与夏鲁寺汉藏建筑风格的完美结合的典范(藏式的结构和汉式的琉璃瓦)一样,在岩彩壁画中同时也加入了中原汉地传统绘画艺术的因子。中原文化的佛教艺术,早在公元前7世纪,即西藏的前弘期就已传入吐蕃。只是这一时期的绘画作品由于年代久远,壁画作品已荡然无存。

1247年,西藏各部分割据的大小封建势力随萨迦派一起正式归入元朝,元朝中央政府极力推崇藏传佛教,在西藏修建寺庙并绘制大量的寺庙岩彩壁画以弘扬佛法。到13世纪中叶~14世纪中叶,卫藏地区的画师虽然在主尊佛像必须遵循度量经的仪轨进行绘制,但在背景和风景中开始大量采用中原汉地艺术的表现形式描绘山川树木。特别是14世纪夏鲁寺第二次扩建,大量汉族工匠的参与,在夏鲁寺的一层转经道外墙、集会大殿、般若佛母殿转经道中的壁画,都融入了中原汉地的绘画元素,尤其是一层转经道外墙上描绘的释迦牟尼本生故事中的人物衣带的服饰宽肥飘动的趋势、背景中的亭台楼阁等细节,体现出了元代宫廷的绘画风格。例如,一楼转经道的岩彩壁画中,佛和菩萨的面部特征、色彩样式、手印、背光、人物的造型、衣着服饰、舞蹈形式都明显地体现出自丝绸之路传入西藏的中亚艺术特征,而画面中的道具和风景等则鲜明地呈现出中原汉地的绘制手法。《文殊菩萨与两位侍立菩萨》(图63)是夏鲁寺壁画中的精品之一。壁画绘于夏鲁寺第二前殿回廊,可贵之处在于它不仅仅是实现了规范与模式的完善,还在服饰及造型诸方面融入了新的因素,发展了夏鲁寺的绘画体系,更与后来的两种风格(“江孜风格”和“古格风格”)的出现有密切关联。两旁侍立菩萨的面部比例略显窄长,主尊面部造型属于短而圆的一类,这种类型的面部特征很有可能启发了15世纪后兴起的、在画坛称雄至今的“勉唐画派”。画面整体精巧雅致,服饰及造型融入了新的绘画元素,菩萨身上多了一条披肩,以往南亚式的紧身窄裤变得宽肥飘动,身上的飘带也明显带有中原艺术“吴带当风”的流动之美。夏鲁寺护法神殿北墙上的龙凤图案是14世纪的作品,可能是藏族画家的模仿之作。门厅东侧绘制的多闻天王及其家眷的岩彩壁画背景为流畅的云纹;集会大殿北壁东侧描绘的六道轮回图中的宫殿均是汉式屋顶;在木质结构的房梁、门楣上方的装饰图案中,各种牡丹图案、莲花图案等随处可见中原汉地绘画风格的遗痕。有些壁画很可能直接出自中原汉族画家之手。

例如,夏鲁寺大殿五方佛主尊下面的装饰纹样《五方佛莲台装饰》(图64)。在大卷草花纹中的供养菩萨和舞乐天女十分优美,造型动态富于想象力,造型准确、比例严谨。此时西藏绘画的线描都是不求变化的“铁线描”,是画师自制的鼠须细笔所勾,夏鲁寺壁画很强调线条的魅力,更多地表现线的曲直长短以及粗细疏密等变化。多元文化的影响,中原汉式艺术风格的融合,使夏鲁寺岩彩壁画艺术的水平达到西藏宗教绘画的巅峰。中原汉地文化的交流与融合为夏鲁风格增添了华美的乐章。

夏鲁寺岩彩壁画倾向于写实风格,表现内容主要有佛经故事、坛城(曼荼罗)、佛像、菩萨像、护法神像、历代的高僧大德等。壁画多以红绿色调为主,用色深暗、厚重,色彩块面较大,绘制时以大红色铺底,用红色为主的暖色调渲染主题,背景通常采用强烈的对比色来衬托主体,画面具有较强的视觉张力。藏民族偏爱强烈的红绿色调,源于生活在雪域高原恶劣的自然环境中,藏民族对美好生活的渴望和向往。夏鲁寺壁画历经千年,色彩依然鲜艳璀璨,是因为当时寺庙画师们主要采用了耐久性好、质地优良的天然材料包含矿物颜料、植物颜料和金属材料等来绘制壁画。夏鲁寺岩彩壁画使用的颜料主要有朱砂、红土、铅丹、藏青、石绿、铁红、雄黄、石黄、石膏等,植物颜料主要是胭脂、藤黄、花青、草绿等,金属材料主要为金泥、金箔等。夏鲁寺岩彩壁画中所使用的矿物颜色颗粒较细,颜色十分鲜艳、饱和。其中,矿物颜料和金属材料的运用,是壁画色彩保持千年不变的主要原因。这不仅是审美图式和宗教情感的需要,也是因为西藏矿产资源丰富且易于开采。

在西藏很早就有制作天然矿物颜料的独特工艺。早期的矿物颜料主要采用手工磨制的方法制作。由于佛教壁画和唐卡的绘制大多是由寺庙修行的僧人完成,或由世袭的专职佛像画师来绘制,因此各大寺庙和家族作坊成为天然颜料制作的主要场所。近现代矿物颜料的制作主要采用机器磨制。矿石经过机器粉碎、球磨、过筛等工序后,才能作为绘画的矿物颜料来使用。但在粉碎、球磨过程中,机器与矿物之间、矿物与矿物之间快速摩擦所产生的热量会使某些矿物颜料变色,使天然颜色的色相、纯度降低或变暗。因此,采用传统手工磨制颜料的技术也一直延续至今(图65)。如西藏大学艺术学院材料工作室,依然保持着手工制作朱砂等矿物颜料的传统工艺流程。手工制作的矿物颜料质地细腻、色彩纯正,是机械制作的颜料所不及的。此外,夏鲁寺壁画中广泛使用的藏青色、石黄等颜料,是西藏最具特色的颜色。西藏的石黄色彩饱和度较高,艳丽而温和;藏青色是由西藏盛产的蓝铜矿磨制而成,颜色偏灰蓝,与敦煌、克孜尔石窟壁画中所使用的亮丽的青金石颜色不同。正是这样沉稳、素雅的蓝色,如一股清泉注入夏鲁寺强烈的红绿对比中,最终形成了夏鲁寺古典岩彩壁画华而不腻、高贵典雅的特点。

夏鲁寺佛教壁画主要是绘在寺庙主体建筑的土墙上,绘制前一般是在土质层干透以后,用白色高岭土处理墙面,白土处理墙面其特点是坚固、附着力强、表面光滑、细腻,易于后期作色和矿物颜料的发色。壁画在绘制过程中大量使用朱砂、藏青、石绿、雄黄、石黄以及金泥、金箔。绘制方法很少像敦煌壁画和克孜尔壁画那样,大量采用沥粉堆金的技巧绘制主尊佛像及其冠饰,使画面具有凹凸的立体感,而是采用勾线渲染,平涂罩色的方法为主,画面平整,富有装饰性。

总之,夏鲁寺岩彩壁画的整体艺术水平高超,是藏族绘画史中最杰出的代表之一,作品风格和谐统一,艺术样式鲜明而自成体系。其早期风格的构成要素受波罗样式影响,为夏鲁寺艺术走向辉煌奠定了基础;鼎盛时期的尼泊尔样式为夏鲁风格的形成提供了风格范式,是构成夏鲁风格的主要部分。融印度、尼泊尔和中原汉地的佛教艺术为一体,其清新、明快、朴质的画风,展现出了西藏宗教绘画本土风格的全新风貌。其岩彩壁画对元末明初西藏寺院壁画艺术产生了重大的影响,向藏北影响到觉囊寺的寺庙壁画艺术,促进了这一地区拉堆艺术风格的形成和发展;往南影响到江孜的白居寺岩彩壁画艺术的创作风格,江孜艺术后来又深刻地影响了西部的阿里地区的古格绘画样式的形成与发展,并回流到印度、尼泊尔以及克什米尔等地,促进了西域各国的佛教绘画艺术演化与发展。因此,夏鲁寺岩彩壁画艺术的发展在元明两代西藏佛教壁画艺术的发展中起到承前启后的作用,是西藏岩彩壁画艺术发展史上的里程碑,对研究整个西藏佛教艺术及其与中原、印度、尼泊尔和克什米尔等地的佛教文化的交流与发展都具有极其重要的价值。

2.江孜风格[3]的岩彩壁画

从14~15世纪之间的100年里,经萨迦、夏鲁艺术的影响和汉地艺术的渗透,江孜地区的绘画逐渐发展为吸收外来影响之后有着独特民族绘画面貌的艺术风格。江孜白居寺的吉祥多门塔壁画作为江孜风格的代表,是这一绘画风格达到最高艺术成就的典范。

白居寺(原意为“吉祥轮胜乐大寺”)位于日喀则江孜宗山脚下,由江孜法王热丹贡桑帕巴和宗喀巴的大弟子一世班禅克珠杰策划修建,历时7年,建成于明洪熙元年(1425年)。有大量重要壁画遗存的吉祥多门塔,历时10年,于明正统元年(1436年)建成。

据考证,白居寺雕塑和壁画的作者主要是来自拉孜县、康马县、尼木县的后藏艺术家,大师级的齐乌岗巴活佛也参与了塔内壁画的绘制工作。壁画代表作集中在吉祥多门塔(亦称“见闻解脱十万佛塔”)。白居寺也以这座噶当觉顿式白塔为其特征,它既是建筑艺术的杰作,也是壁画雕塑艺术的宝库,是藏区最为著名的佛塔,被誉为“塔中之王”。塔内壁画也以其数量之大,品质之精在西藏绘画史上有着不可替代的重要位置。

江孜白居寺佛教绘画风格表现为:人物造型在继承波罗、夏鲁风格的基础上,发展得更为修长柔和。波罗式的方形与夏鲁式的倒三角形这两种因素被糅进了完美的圆形之中。五花冠与卷草状花蔓枝叶冠并存,耳环的造型奇特多变。受汉风影响,人物的衣裙、飘带比夏鲁风格繁多、宽松,于阗式“曹衣出水”的衣纹减少。背光和宝座常见中原明代高靠背木制家具的特征,头光和背光造型处在蹄形与圆形过渡阶段。莲座有单层式、双层式多种变化,莲瓣多为侧面,波罗莲瓣的方硬感,被圆与三角形结合而成的心形所替代。构图上有打破棋格排列式布局的趋势,活跃多变。热衷于衣饰和配景中的图案装饰,用花卉云霞连接主尊周边的附属人物色彩更为繁复华丽,色调以红绿对比为主。在佛龛壁面上经常采用三尊一铺的构图形式,中心为主尊,两侧为胁侍,色彩经常采用红、蓝、绿三色作为基调,造型不刻意追求细节表现,较为灵活自由,线条自然流畅,富有清新的活力和想象的余韵。尤其是树木和云彩等装饰纹样,造型奇特,采用彩色圆点构图,轮廓墨线的勾勒浓重,给人一种反古典并具有地方特点的清新之感。画面中的人物造型,尤其是高僧喇嘛的塑造具有明显的萨迩寺风格。

环绕四层佛塔共有大大小小76间绘满壁画的佛堂。《持戒度菩萨》(附图8)是白居寺壁画中众多菩萨画像的精品之一。面部神情美丽安详又冷逸高洁,头光和背光造型介于蹄形与圆形之间,人物衣裙宽松飘带垂长,背景有竹叶般的星状植物装饰,各类装饰中显出西藏化的审美情趣。肤色的白与背光的暗蓝有效地起到了平衡色彩对比的作用,沉着而明亮。在构图上基本保持了主尊与侍胁的传统布局,此类造型是白居寺特有的配景风格。

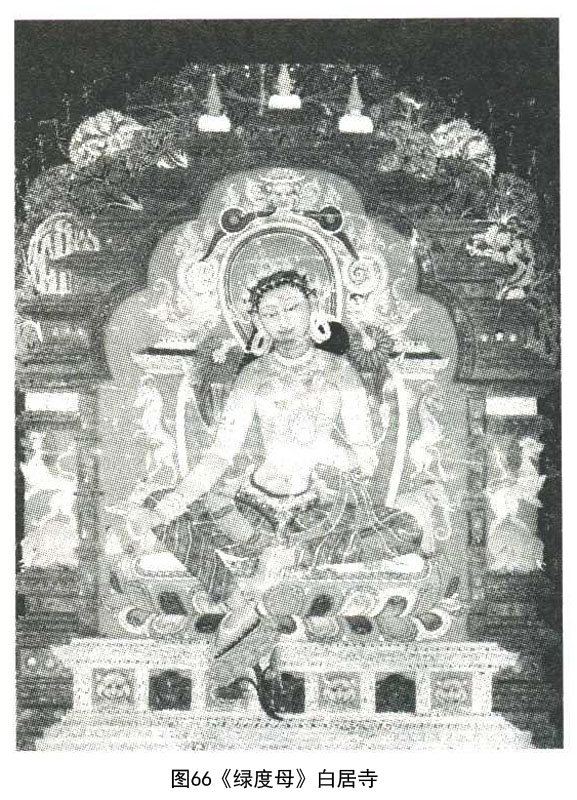

《绿度母》(图66)作品达到了出神入化的境地,画师的技艺精湛,造型的组合设计已经过千锤百炼,是白居寺壁画的经典之作。面部与身体的肌肉上可见高光亮线(阿特来斯线),面部造型更为圆润,五叶冠的每一叶都呈圆形,乳房下多出一条皮肤线,乳房变小,整个人物的南亚特征大为减弱。衣带多而宽肥,服饰中汉族影响明显增强。两位侍胁菩萨的脸形中方的因素几乎消失,变为长圆,身体由侧面干脆变成了正面。主尊背后多出一个明代家具中才会有的高背椅的两角,如牛角状上翘,末端变化为卷草状,开叉生出如意宝。背靠横梁还有从两朵花中生出的更大的如意宝。两旁原来装饰的摩羯鱼变化为鹤形,每个卷草圆心中各有两朵莲花,连接点不见加娄罗鸟壹为莲生如意宝。整个龛顶一簇蓝色花朵彩云环抱,莲座中的莲瓣变成侧面反包于上层莲瓣,莲台前的布如裙裾般边缘翻转舞动。冠饰变成了卷草状的花蔓枝叶,耳环的造型也十分奇特,如卷草穿过耳垂,一端为孔雀翎,另一端为银杏叶莲座的变化显而易见,下层莲瓣俱已变成侧面,反包于上层莲瓣,人物造型圆融精巧。

《印度高僧》中高僧面部南亚人的特征刻画得十分准确,神情严肃、凝重有力,代表了白居寺壁画中肖像艺术的成就。白居寺壁画中的风景画面很多,《风景》(图67)这一画面更多的有印度、尼泊尔的特点,与11~12世纪流行的彩条状山石有直接的联系,动植物都是图案化的处理手法。

江孜绘画风格的形成是西藏佛教绘画史上最重要的历史时刻。白居寺壁画中可以找到画师们留下的名字,画师们已有了创立本民族画风流芳后世的自觉和自信,像是预见了自己的作品将会有万古不朽的历史价值。

藏族艺术家们完成了藏族绘画史中,江孜艺术体系确立的历史性功绩,实现了具有西藏民族特色的艺术理想,达到了华贵浓郁中见典雅沉静的审美境界。随着元明两朝时与汉族文化交流汉族艺术的影响逐渐增多,经过本土文化的消化与融合最终形成了具有真正藏民族特色的绘画风格体系。江孜的艺术后来又深刻地影响了西部的阿里地区对古格绘画样式的形成起到重要的作用。

卫藏地区的佛教绘画艺术对西部阿里地区的古格绘画体系的形成,有重要影响,对后来勉唐艺术的创立,提供了必要的准备和启发。它是14~15世纪藏传佛教艺术成熟期的代表,与夏鲁风格一起,同时标志着藏传佛教绘画走入鼎盛时代。

[1]甘丹颇章系哲蚌寺第十任堪布、即第二世达赖喇嘛根敦嘉措于公元1530年时兴建,宫室共7层,分前、中、后三幢建筑。前院系地下室的各类仓库。二层院落面积达400多平方米,四周皆为僧舍游廊。达赖喇嘛生活起居主要在7楼,设有经堂、卧室、讲经堂、客厅等。7楼还有两个殿,卓玛殿和护法神殿。在重建布达拉宫以前,五世达赖喇嘛一直住在甘丹颇章,并执掌了西藏的政教大权,甘丹颇章也就成了西藏地方政府的同义语,史学界故称其为“甘丹颇章政权”。

[2]“夏鲁风格”是指14世纪前后受尼泊尔艺术影响,在萨迦寺和夏鲁寺等地区形成的绘画样式。由于夏鲁寺壁画艺术的成就是这一时期的典型代表,而且保存完好,特点鲜明,因此把这一时期的佛教绘画样式称为“夏鲁风格”。

[3]江孜风格指的是公元15世纪在后藏江孜地区形成的绘画样式,属于藏族艺术家自己创立的绘画体系。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;