新疆古典岩彩艺术

作者:李洁

新疆石窟开凿于3世纪左右,现存的石窟遗址,主要分布于新疆南部的拜城、库车,以及新疆东部的吐鲁番一带。新疆石窟与印度的阿旃陀石窟一样,都选在山色空寂、溪水长流之处。凿山为窟,大概与佛经上记载佛祖释迦牟尼修行得道有关。与阿旃陀、键陀罗和早期印度佛教艺术相比,新疆石窟艺术有着独特的艺术样式。

新疆特殊的地理位置,西亚、南亚以及阿富汗等地的佛教艺术首先进入这一地区。由于石窟多建在沉积砂岩上,建造方法便受到自然条件的影响,石窟形制多为古印度的佛塔建筑与新疆洞窟建筑的相互结合。从而形成一种长方形纵券顶,中部用中心柱将洞窟分为前后室,两旁开走廊式甬道相连,“中心柱式”或称为“龟兹式”窟形。这种石窟形制,巧妙地利用前室明亮宽敞、后室阴暗低矮的特点,表现释迦牟尼生前的善行和死后的悲哀情景。就石窟艺术的整体而言,石窟雕刻、彩塑、木雕和石雕造像都十分发达。

石窟壁画艺术在新疆石窟中占有极其重要的地位。壁画内容从佛的诞生、太子出家、成佛、降魔、说法、涅槃、分舍利等多方面进行描绘。宣扬佛“生前善行”的故事,是最有生气、最富变幻的内容,也是新疆石窟壁画有别于敦煌石窟壁画的一大特色。在画面装饰上,新疆古代画师从当地民族传统形式和审美观念出发,创造性地运用了菱形方格图案。每个菱形格内绘一个独立内容的画面(附图12)。中后期的人物造型,一改键陀罗式风格,呈现出中原样式与新疆本民族的地域特征。在绘制技法上,新疆石窟壁画采用西域流行的晕染法(也称凹凸法),结合中原“铁线描”勾勒轮廓,使画面明暗相映,层次分明,具有一定的立体感。这种自成体系的绘制方法,传入中原后成为美术领域的一个重要的艺术样式。

新疆石窟“中心柱式”的内部格局,一般在进入前室的正壁塔柱上开凿大龛,龛内塑佛像或绘制佛说法图。按照佛教有旋绕佛塔礼佛的顺序描绘,从前室经甬道进入后室,后室内壁塑佛涅槃或绘佛涅槃。满窟的壁画安排,前室围绕神龛内佛像,左右画众弟子听佛说法,壁面上方绘伎乐和飞天。

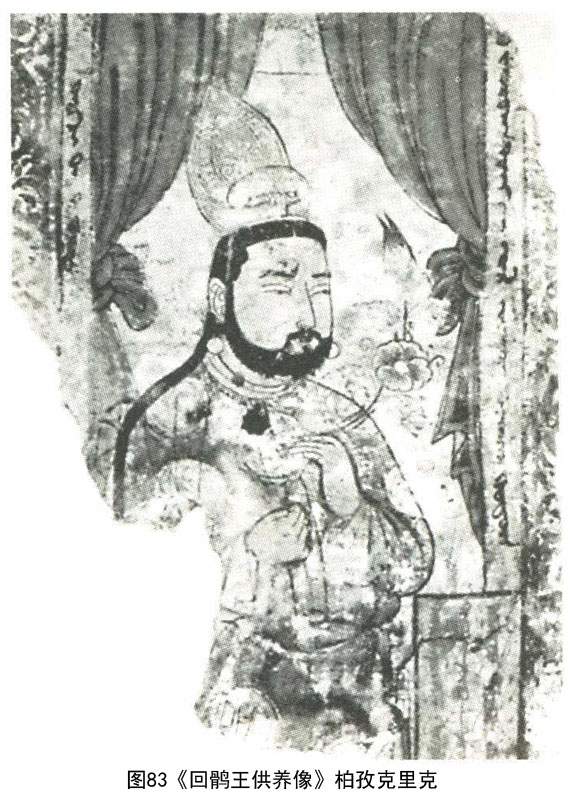

石窟前室的左右两壁多以方格为界,画出佛说法的各种姿态;或不拘形式,壁画以说法为中心的佛传故事。与左右两壁相接的天界以上直到窟顶,皆用菱形格区隔,其中多绘制单幅的佛本生故事,也有用因缘故事和坐佛来代替的。石窟后室则围绕佛涅槃,正面描绘诸弟子举哀图,四周绘焚棺图和八国国王分舍利图。甬道的两壁一般画天王像、供养人像(图83),画面用色多以红、绿、蓝为主,使得满窟壁画瑰丽多彩、富丽堂皇。

传统的佛教内容,往往因地域、时代的不同,而融进了当地的世俗生活情景,如僧倡生活、武士姿态、供养人服饰,还有古代新疆的音乐、歌舞、建筑、农耕、织布、制陶等画面。壁画上还留有不同民族的古文字题记。

新疆石窟艺术无疑为研究我国的佛教发展和新疆地区古代社会及文化艺术、工艺美术的发展史提供了极有价值的视觉图形资料。

佛教在新疆兴盛延续了千余年,直至14世纪才完全被伊斯兰教所取代,那些灿若星辰般的石窟群落,经历了被冷落、被荒废,甚至被盗掘、毁坏,直到新中国成立后,才得到妥善的保护和维修。

今天新疆的石窟遗存,由西向东依次有三仙洞、克孜尔石窟、库木吐拉石窟、克孜尔孕啥石窟、森木塞姆石窟、玛扎伯赫石窟、托呼拉克艾肯石窟、柏孜克里克石窟、胜金口石窟、雅尔湖石窟、吐峪沟石窟。此外,还有温宿县的吐和拉克石窟、拜城县的台台尔、温巴什石窟。上述石窟寺遗存均为国家级和自治区级重点文物保护单位,正在受到积极有效的保护、修复和利用。

一、丝路北道的佛教壁画艺术巡礼

佛教大约在1世纪开始传入我国西部地区,首先兴起于古西域的疏勒国(今新疆的喀什地区)、于阗国,然后从喀什向东传入龟兹国的中心(今新疆塔里木盆地的南缘,即拜城、库车、焉耆、吐鲁番、鄯善等地),这一地区是古丝绸之路的北道,是中原与中亚、西亚通商贸易的必经之路。

伴随着经济商贸的往来,佛教文化首先传入该地区,在与当地的本土文化的交流与融合中,逐渐发展成为当时的佛教中心。佛教的传播和兴起,也使当地的寺庙建筑和石窟开凿随之繁荣。石窟与寺庙内的佛像雕刻和大量的彩绘壁画,使古典岩彩艺术的发展随之进入兴盛阶段。新疆古典岩彩壁画艺术由于地域广阔,使壁画的发展形成了风格上的不同。西域风貌的壁画可分为“龟兹风”、“西域风”、“汉风”、“回鹘风”、“焉耆风”五种。其中以“龟兹风”、“回鹘风”、“汉风”为主要代表。

1.辉煌洞天——龟兹石窟岩彩艺术

古龟兹国是一个历史十分悠久的西域古国,今天的新疆维吾尔自治区以库车为中心,包括拜城、阿克苏、温宿、新和、乌什、沙雅的整个区域。“龟兹”的最早记载见于班固(32~92年)所撰的《汉书·西域传》一书。当时的龟兹已有近7000户,约80000多人口,并建立了一个较完备的政府管理机构。

龟兹石窟是建造在龟兹国境内石窟的总称,包括克孜尔石窟、库木吐拉石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟、玛扎伯哈石窟、托乎拉克埃肯石窟等6处主要石窟以及台台儿石窟、温巴什石窟、托乎拉克店石窟、亚吐尔石窟等小石窟。现存石窟约600多个。龟兹石窟艺术随佛教东传,影响高昌、敦煌、河西走廊和中原地区石窟艺术的发展,在东方佛教艺术史上占有重要的地位。

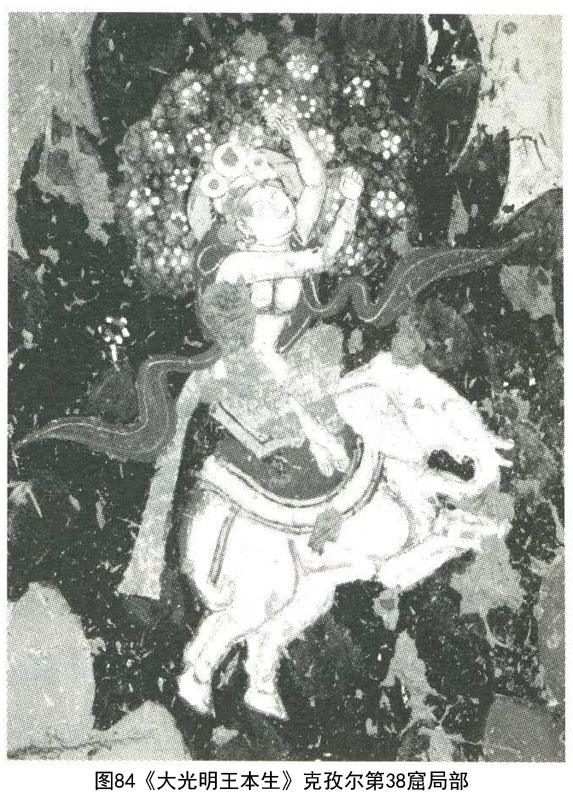

龟兹石窟艺术保存最好的是多姿多彩的壁画,面积大约20000多平方米。壁画内容十分丰富。主要是宣扬释迦牟尼的伟大事业和教义精神,即释迦牟尼的过去、现在的整个生涯,也就是通常所说的“本生故事”(图84),释迦牟尼的前世行菩萨道的种种事迹约100余种,主要是以菱格画的形式表现出来,分布在主室的窟顶,也有横幅连环画的构图,分布在主室的其他部位。主要类型有“因缘故事”(释迦牟尼成道后与世生灵之间的种种因缘情节,约100余种,这是龟兹壁画中最重要的内容之一,它反映出龟兹佛教性质的基本特征,在龟兹各个石窟中尤其是主室窟顶的菱格画表现得最为普遍)、“佛传故事”(从释迦牟尼诞生到涅槃的一生传记,不同情节种类多达60余,并且有单幅、连环画和四相图等多种形式)、说法图(释迦牟尼成道后向弟子和众生宣讲教义的场面,主要分布在主室的左右两壁)、佛教事迹画(与佛教文化密切相关的事迹,如第一次结集等)、涅槃图(中心柱窟后室和甬道几乎都绘、塑涅槃系列,如涅槃佛、举哀弟子、飞天供养、焚棺、分舍利、起塔供养等)、天相图(中心柱窟主室顶脊绘日神、月神、风神、金翅鸟、游化佛、星相、云等,后室甬道顶脊也有绘制,但内容不如主室丰富)、禅观画(在特定的洞窟内专门为坐禅而绘制的禅观壁画)、佛像(释迦牟尼佛、弥勒佛、卢舍那佛、药师佛、千佛、七佛、十方佛等)(见附图13)、菩萨像(弥勒、观音、势至、地藏、文殊、普贤菩萨等)、天部(龙王、夜叉、乾达婆、迦楼罗、紧那罗、梵天、帝释天、金刚力士等)、供养人像(为出资供奉佛教的王公贵族和庶民百姓所绘的画像)、装饰图案(画面之间的间隔部分或装饰感很强的画面,如菱格山形纹样、几何图形、植物、动物、建筑、华盖、塔等纹饰)、经变画(观无量寿经变、药师经变等汉风壁画)。

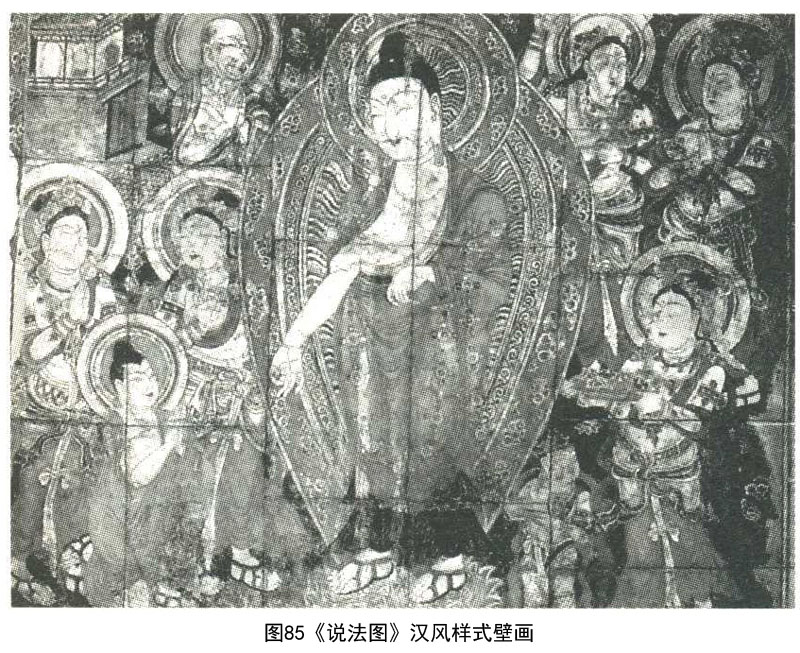

壁画表现手法形式多样,风格各异。总体上属于两大风格系统:龟兹风格和中原汉地风格。龟兹风格是在本地文化基础上吸收印度犍陀罗艺术因素形成的相对稳定的模式和特色。壁画中的故事、人物、服饰等有着浓厚的印度色彩。例如,龟兹石窟中绘有大量表现世俗生活情景的壁画,特别是壁画中的供养人像,多是古代波斯和古代龟兹本地人的形象。汉地风格基本上属于中原传统绘画,受敦煌壁画的深刻影响。6~7世纪,随着中原王朝在西域管辖的加强,中原大乘佛教随中原文化西进,在龟兹得到迅速的发展。在唐代于龟兹设置安西大都护府时,出现了大量中原汉风样式的洞窟,如库木吐拉的部分洞窟和阿艾石窟中的部分洞窟就是遗存的汉风石窟的代表。汉风洞窟中的壁画艺术,遗留有大量敦煌样式的经变画、大乘佛教的菩萨造像汉式建筑以及中原绘画技法。7~9世纪,唐王朝后期逐渐失去了对龟兹的控制权,吐蕃、回鹘先后统治龟兹,这一时期龟兹主要以大乘佛教为主。

龟兹岩彩壁画的艺术风格直接继承佛教发源地印度的传统,尤以早中期比较突出,并且明显带有犍陀罗和马土腊[1]的造像特征,这种风格被称之为印度样式,主要分布在方形窟内。如克孜尔石窟的第76、77、81、83、92、118、207等窟,库木吐拉石窟沟口区的第23窟,包括都尔、阿库尔佛寺遗址的壁画等;马土腊风格的壁画是以本地风格为主体,国内学者称之为龟兹样式,它应该是中亚各民族文化融合后的一种体现。龟兹样式的壁画主要分布在龟兹式洞窟——中心柱窟内,其中最突出的典型的应属主室顶部的菱格画。菱格画的显著特点是装饰感强,尤其是它富于秩序感的近似图案的四方连续纹样的色彩组合,巧妙地将佛教的轮回因缘思想等用视觉图像的方式合理地安排在以须弥山为中心的大千世界之中。上述的两种风格在克孜尔石窟相对集中,而其他石窟中前一种风格比较少见或没有。汉风(敦煌样式)是龟兹壁画中的第三种明确的风格(图85),主要分布在库木吐拉的窟群区和阿艾石窟,克孜尔、森木赛姆石窟等只有零星再现。龟兹回鹘时期的绘画风格实际上是龟兹风格与汉风的结合,可以归入第三种样式之内,也主要分布在库木吐拉的窟群区(如库木吐拉第38窟等)。此外,还有个别区别于以上各种风格的壁画形式,但数量很少,特点也不大明确,如克孜尔尕哈的第31窟、克孜尔第60窟改建后的壁画等。

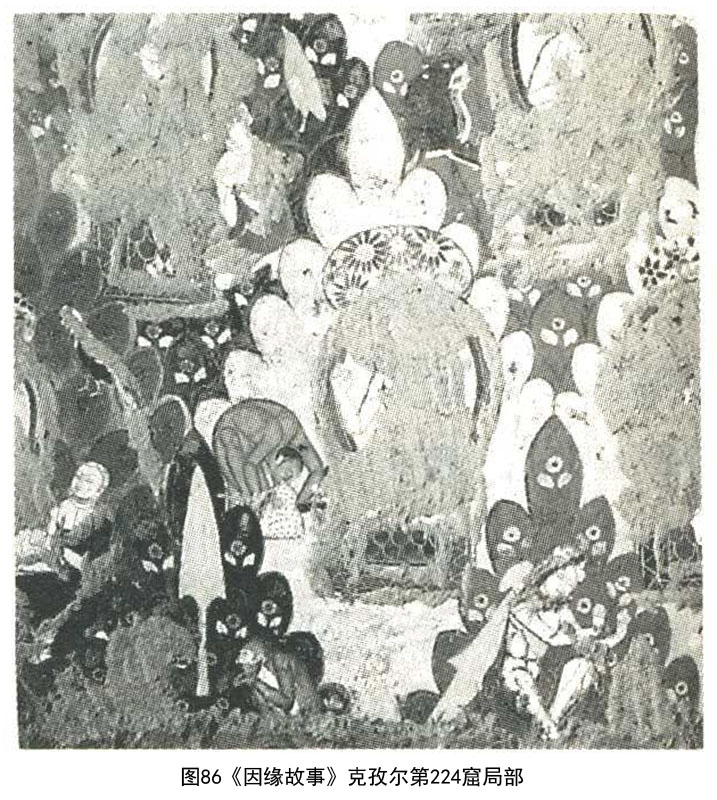

龟兹壁画的绘制步骤是先在山崖上选定合适的洞窟位置,凿出适于绘制壁画和彩塑佛像的洞窟空间,然后将窟内所有壁面(包括地面)抹上一层掺有麦草(或麻毛之类)的泥皮(图86),再在粗泥层抹一层细灰泥,作为绘制壁画的地仗层,有些洞窟壁面的上层泥质更加讲究,还要经过压光处理等,但这还不算是绘画层,还要刷上一层白底,然后才可以落画稿。作为绘制壁画的支撑体,除了上述的一般方法之外,个别洞窟还有直接在平整的砂岩表面上绘制壁画的。如克孜尔第69、171窟主室券顶的菱格画。

龟兹壁画起稿的方法一般是预先设计,包括整个洞窟内的题材布局等,再落画稿。但是,按照古代绘制壁画预先制作粉本来确定画面轮廓形象的方法,在龟兹没有发现粉本的遗物,只是我们从某些正在起画稿,尚未完成而废弃的洞窟壁上留下的白描画稿分析,根据内容的需要先在白底的墙面上用墨斗弹出赭色的如方形、菱形等布局分割线(笔者在考查龟兹石窟时,发现现存的部分未完成的石窟内,还能够辨别出当时绘制壁画时留下的部分墨线),然后再用手绘起草画稿的办法绘制。如遗存的克孜尔第39窟就能清楚地看到起稿与绘制的过程。另外,还有其他洞窟的壁画下层隐隐约约可以看到那种赭色布局分割线作为补证。从龟兹壁画中还大量发现一种特殊的阴刻线起稿的方法,即用一种特殊的尖硬物来刻画,确定大体的人物的比例、姿态、结构等,这种方式的结果倒是很像印度本土佛教雕塑的马土腊佛像衣纹下透彻的形体结构线。

龟兹壁画的作画步骤还有一种方法反映出当时画家的师徒关系或画坊的体制,可能是一种流水线式作业。因为我们从壁画中常常看到,单独的字母或符号,尤其在比较简单的色块或单色的菱形格中经常出现,并且不同部位的相同字母其颜色也相同,可能是当时的画师有意将某一种色标或记号事先标明,然后由徒弟去完成具体绘制的工作任务。

根据壁画的线条和出土的毛笔来看,龟兹壁画的描绘工具基本属于软笔。既采用有覆盖能力的矿物颜料,也使用了透明的植物颜料。色彩的种类一般有石青、石绿、土红、赭石、褐色、白、黑(多是变色的结果),这些颜色的来源除了个别的靠外来进口(较好的石青一般从阿富汗境内进口的青金石研磨而成),其他的颜料都是本地可以出产的矿物颜料。另外,壁画中的金属材料也是一种非常重要的颜料,通常在佛像的袈裟或佛背光的图案上,都要使用高超的贴金技术来装饰壁画(包括用金箔在泥皮上贴金或用金泥绘制等工艺)。尽管现存所有的洞窟壁画里,金属材料早已被剥蚀得千疮百孔或受人为的破坏殆尽,但从残存的壁画中我们依然可以想象出当年石窟壁画是多么的金碧辉煌。

龟兹壁画在绘画技巧上具体的表现是用线来造型,着色方法不但有平涂的烘染,而且用凹凸法(没有光线照射的真实感但有立体感,既不同于希腊罗马绘画的明暗法,又不同于东西方早期绘画的平涂法)来表达体积,用固有色来装饰物象(色相不同的调和色很少),并且用适度的比例来表达出人物的形体,这就是具有独特风格的“湿画法”。龟兹壁画的屈铁盘丝、凹凸画法的表现技巧,通过丝绸之路的东传而逐渐影响了中原绘画的艺术表现手法(图87)。

龟兹壁画的造型观念,不仅表现出龟兹佛教艺术本土化特点的内在精神,而且综合体现了中世纪东西方的宗教美学思想,并且是集古希腊和罗马造型艺术中,绘画的明暗法原则和印度佛教哲学为一体的新型典范。壁画的总体形式在东西文化交流史中所产生的造型理念则彰显得十分独特,尤其是龟兹式洞窟的菱格画格外引人注目。龟兹古典岩彩艺术是龟兹人在自身文化母体上,不断吸收和融合犍陀罗艺术、中原汉地艺术,形成的东承中原文化、西接印度佛教文化的龟兹艺术。针对当时整个四大文明地域内的造型艺术的实际状况而言,有的史学家认为,龟兹壁画在4~6世纪代表着世界范围内的绘画高峰(尤其是宗教绘画)。

中世纪的早期,埃及文明和美索不达米亚文明早已衰亡。欧洲进入了黑暗的中世纪时代,基督教的拜占庭艺术刚刚起步。在佛教发源地印度的笈多王朝的造型艺术成就,著名的阿旃陀壁画虽然年代早于龟兹石窟,但无论在规模、数量和造型的创造性方面,以上地区在这一时期都难以和龟兹地区的克孜尔、库木吐拉、都尔阿库尔等壁画相媲美。龟兹壁画艺术成就,在魏晋南北朝时期,确实在新的造型审美观以及规模、数量和壁画绘制的综合性工艺技法方面都达到了世界各地难以超越的水准。

遗憾的是,龟兹古典岩彩壁画目前的保存状况不容乐观,洞窟中的壁画也因为自然风化和人为的破坏所剩无几。这主要是由于石窟开凿的山体脆弱易崩塌,就是站在山体下面,寸草不生的山体上常常会有沙石滚落下来。山体地质的极度脆弱使现存的多数洞窟前室部分已经坍塌,主室部分损毁也十分严重,有的洞窟甚至已经完全毁坏。龟兹石窟中的彩塑如今已荡然无存,只有克孜尔新一窟仅残存彩塑一尊。

特别是19世纪末~20世纪初,各国列强派出考察队进入新、甘、蒙、藏等地区,把攫取沙漠废墟、古城遗址和佛寺洞窟中的古代文物作为他们的主要目的。其中比较著名的有:1900~1915年,英国斯坦因(M.A.Stein)先后三次中亚探险;1899~1902年,瑞典斯文·赫定(Sven Hedin)的中亚考察,发掘了楼兰古国遗址;1902~1914年,普鲁士王国格伦威德尔(A.Grunwedel)和勒柯克(A.von Le Coq)先后4次率领的吐鲁番考察队,调查发掘吐鲁番盆地、焉耆、库车等塔里木盆地北沿绿洲遗址;1906~1909年,法国伯希和(P.Pelliot)的新疆、甘肃考察;1906~1908年,芬兰曼涅尔海姆(C.G.E.Mannerheim)的考察;1909~1915年,俄国奥登堡(S.F.Oldenburg)前后两次到新疆、甘肃考古调查;1902~1904年、1908~1909年、1910~1914年,日本大谷光瑞三次派遣的中亚考察队。数不清的中国古代珍贵文物被他们掠走,入藏于各个国家的图书馆或博物馆。在这场浩劫中,龟兹石窟遭受外国探险队的掠夺,大量精美的壁画流失国外,现存石窟中我们依然可见大量被切割成1米见方的壁画残片;有的洞窟壁画甚至被全部剥离,只留下空空的洞壁让后人扼腕叹惜。

曾以考古探险为名来中国盗走大量珍贵文物的英国人斯坦因[2]就曾在他举办被他盗走的中国艺术展的前言中大言不惭地写道:“世界上没有一个人能够做到,将整个石窟的壁画全部剥走。”现流失国外的壁画分别保存在德国、日本、俄国、美国、英国、法国、印度等各地的美术馆和博物馆。其中德国的柏林、印度美术馆藏品最多(至少395块),据最新统计,仅克孜尔石窟就有近500平方米壁画被德国、日本、俄国人等盗走,他们分别出自克孜尔的60个洞窟,有相当一部分精品壁画在第二次世界大战中毁于战火。

从法国吉美东洋美术馆发表的佛寺壁画图片,以及国外探险家描述的苏八什佛寺壁画来看,其绘画技巧、造型的严谨程度,尤其是壁画在人物的神态表情刻画、色彩的晕染和线条的勾勒上,要比现存的石窟壁画精彩得多。因此,当代对石窟艺术的研究实际上只是对残留的石窟壁画考证,很难认为是龟兹石窟艺术的最高水平。

2.克孜尔石窟岩彩壁画艺术

克孜尔石窟位于拜城县东南60余千米,克孜尔镇的木扎提河北岸,崔尔达格山的峭壁上。该石窟约建造于3~8世纪,是中国地理位置最西,古龟兹国境内规模最大,开凿年代最早的大型石窟群。远眺克孜尔石窟群,悬崖上一个个石窟层层相叠、鳞次栉比,气势恢宏。主要分为谷西区、谷东、谷后区等。目前,洞窟已编号有269个,尚存壁画约1万平方米。克孜尔石窟与甘肃敦煌的莫高窟、山西大同的云冈石窟、河南龙门石窟并称中国四大石窟,是新疆最大的一处佛教文化遗址和全国重点文物保护单位。

克孜尔石窟壁画大体经历了初创期、发展期、繁盛期和衰落期4个阶段。从文化类型来看,克孜尔石窟属于龟兹文化体系,其壁画大多绘制于窟内前室左右侧壁、券顶、中心柱后的神龛和通道的壁面上。壁画保存较为完好的洞窟有19个。石窟壁画的内容主要是描写释迦牟尼涅槃的故事。题材突出佛的本生、因缘、佛传故事。菱格式构图是克孜尔石窟壁画中最常见的形式。在众多的菱格空间中绘以各种佛传故事及各种形象的画面,犹如现今的连环画,并在菱形上半端画成叶状纹样,以增强画面的装饰效果,使画面更加统一谐调。天相图、伎乐飞天和供养人形象也很具特色。

克孜尔石窟的中心柱洞窟、菱格构图、晕染法以及“天宫伎乐”等,构成了有巨大影响力的“龟兹石窟艺术模式”。

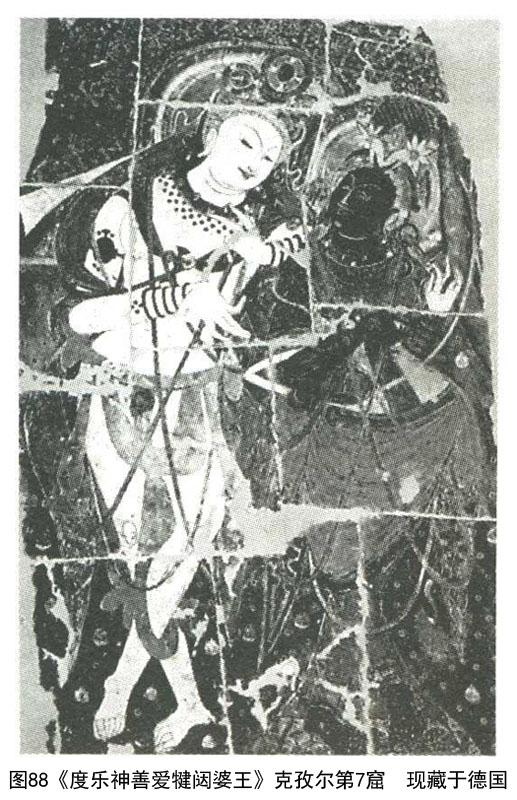

例如,佛传故事《度乐神善爱犍闼婆王》(图88)内容与涅槃有关。画面中一对情人般男女表现的是释迦牟尼行将入灭时,为度犍闼婆化作一女乐神前来与其比赛演奏箜篌而三斗法的情景。根据佛经中记述:“乐神犍闼婆王善弹箜篌,演奏技艺高超,自恃骄慢,谓弹箜篌无过者。佛即对彼共弹箜篌,佛断一弦,彼亦断一潸,然而音声无阙处,佛又断二弦,彼亦断弦,然其声韵一样相同,佛又断三断四,彼亦断三断四,乃至各留一弦然声不异。佛便总断之,彼亦总断之,佛于空中张手弹击,然其雅韵信胜于常,彼便不能。然后佛现出本形,善爱深知悔过,于是礼佛听法,皈依佛教。”画面以青金石色为主,描绘为并肩而立黑白分明的一男一女,右侧为善爱着盛装,回首作弹箜篌状的是乐神,造型为典型的印度三段式特征,左侧白肤色者为女乐神。人物线条如行云流水,笔法流畅,表情传神,可谓身心完美的统一。

《焚棺与举哀》是绘制在后窟室前壁的精彩壁画,画面范围包括甬道口上方以至后室券顶的前半壁面,其券顶部分的壁画原来是画在拱顶部位上方。画面下部分画“焚棺”,佛遗体置于一龙棺中,棺盖为两坡屋形式,前后挡板分别雕有龙头、龙尾。棺材两端分别跪一天人,跪在头端的天人举华盖,棺材尾端的天人捧供盘,左侧为合掌礼拜的僧人,右侧是穿绿袍长衣双手高举的僧人,皆号啕大哭。棺头方向画有两僧人和一天人,尾端有两天人,好似在向棺上浇油,棺材上端绘有熊熊燃烧的火焰,表示焚棺火化。画面构图严谨,布局疏密相间,是一幅艺术水平很高的作品。

龟兹石窟中晚期壁画,本地世间风貌日益突出。供养人是直接按本地人形象描绘的。有些题材也是从现实生活中提取的。特别是国王、贵族供养像,是研究古代龟兹历史、经济、文化、社会极为难得的形象资料。商人、农民、武士等的世俗造型更为珍贵。丰富的世俗形象,是龟兹石窟壁画艺术特色之一。《龟兹国王托提卡与王后》克孜尔第205窟壁画,约7世纪,画中的人物是龟兹国王托提卡和王后斯瓦杨普拉芭。国王穿翻领对襟长大衣,下穿裹腿裤和尖头靴,右手握短剑,左手持香熏举至胸前,身后佩戴长剑。国王前额梳中分短发,后脑长发至颈部。头部周围圆光放射,顶端有圆珠,这和中亚地区的青铜佛像的项光边饰相同。王后跟随国王身后,上着大翻领束腰短袖、短外套,下穿白底小黑花拖地无褶裙,双手持花珠链,一手上举。额头有一团绒毛球装饰,两侧有飘巾下垂至胸部,头后有圆光环,人物姿态泰然自若。该图画法工整、严谨,造型简洁,布局严密,用线洗练挺秀,色彩古朴明快。作者在绘画技巧上极为沉着熟练,属于龟兹壁画中的精品,可惜的是都已被窃走(图89)。

龟兹石窟壁画里丰富多彩的乐舞造型[3],是龟兹社会艺术生活的真实写照,反映了多元的艺术来源。龟兹石窟壁画里的乐舞故事,如“小儿播鼓踊戏”、“舞师女皈佛”、“鼓声因缘”、“优陀羡王”等是受龟兹乐舞因素影响孕育而成,为佛教艺术中少见的题材,十分珍贵。

《伎乐飞天》(图90)克孜尔第8窟,约绘制于7世纪。两伎乐虚空腾飞,上方女性托盘散花,下方伎乐弹五弦琵琶。孜尔石窟的龟兹飞天与敦煌飞天有很大不同。由于众多飞天皆由乾达婆和紧那罗这对夫妻演化而来,因而,龟兹飞天有男女之别,而敦煌飞天却没有性别之分。其次,龟兹飞天身体饱满健硕,他们的飞翔不是靠体量的轻盈,更多是靠动作和造型来表现,可见画师的功力不凡,这与印度阿旃陀石窟中的飞天极为相似。而最大的不同在于,龟兹的飞天往往出现在佛祖涅槃的场景里。

3.克孜尔尕哙石窟岩彩壁画

库车县城西北约12千米处的克孜尔尕哈北区石窟,分布在戈壁上隆起的丘陵地区。由于千年风沙侵袭和人为破坏,洞窟塌毁,壁画残损严重,现存部分的壁画仅见其大致轮廓。

克孜尔尕啥西南区的石窟,南北甬道的内侧壁各画四身供养人是其典型代表(图91)。画面右侧的供养人身穿大翻领、镶白边的黑大衣,红头发,左手持莲花,束腰带,带上挂短刀、短剑,身背圆扁水壶和布袋,身后配有十字柄长剑。左侧供养人穿绿色长大衣,装束与右侧供养人类似,左手下垂持长茎莲花,从装束上看这两人属贵族。供养人留短发、着长袍、挂长剑与史籍所载相吻合。在该窟四周顶部都画有各式飞天,有舞蹈飞天、散花飞天、吹箫飞天、弹箜篌飞天、弹琵琶飞天。飞天均取卧飞式,姿态各异,造型生动洗练,因多以直线与弧线表现,故装饰效果很强。

克孜尔尕啥石窟目前尚能辨别图像的壁画还有第11窟内的《兔王本生》,第13窟内《雁王本生》、《昙摩钳太子本生》,第14窟《八王争舍利》、《佛说法图》等部分壁画残存。

4.库木吐喇石窟岩彩壁画艺术

库车县城西南约30千米处的渭干河自北向南流过,库木吐喇石窟群就分布在河岸东侧崖壁上,从这里溯河而上可到达克孜尔石窟。库木吐喇石窟分为窟群区和谷口区两个部分。窟群区洞窟比较集中,谷口区较为分散。从现存石窟壁画的布局、题材、人物形象及绘画风格来看,早期的石窟与克孜尔中期洞窟壁画十分相似,具有显著的龟兹风格。

库木吐喇谷口区第21窟内,保存较完整,画面清晰、色彩鲜艳,是龟兹壁画中少有的精品之一(图92)。围绕圆心分13格放射式构图立的式,两两相对的供养菩萨,站立的菩萨姿态各异,尤其手势、面部趋向与服饰上也趋向变化,人物排列的位置使得菩萨群像围绕圆形莲花构图统一、多样。菩萨的面部没有明显的特别变化,显得自然典雅、持重文静,菩萨形象未摆脱神像和世俗化差别。人物卷曲的长发和珠冠上的缀珠垂至双肩,衣服的柔软和形体的微妙变化,衣带飘动自然,服饰、衣裙的勾线一气呵成,圆润流畅,充分表现出人体的肌肤和结构。线描相应的色彩处理,既华丽又趋向自然,使菩萨形象增加了一层动感,说明作者的匠心独运,极好地利用了静中有动、静中有变化的表现手法,使画面呈现了庄重、活泼的艺术效果。

第21窟窟顶中心最突出的圆形莲花图案,由小到大的同心圆圈内填充莲花瓣纹,使窟顶在视觉上如一大莲花盖,并用简洁的窄边装饰来连接莲花窟顶。简而不繁的莲花瓣装饰,从中心莲花纹到第三圆圈内的大莲纹排列有序,莲花用双色线勾勒花瓣,相错重叠排列,内区用红、绿两色相间的莲纹为8瓣装饰,外圈用赭色为底色绘出以圆点为中心的6瓣小花。另外,谷口区第20、22窟和大沟区第34窟,都是古龟兹地区的早期石窟,其最具特点的是莲花与人像结合的窟窿顶型制,这种图案给人以华丽的感觉。

库木吐喇石窟壁画以土红、绿、黑、赭色等为主调。采用勾线条填色、单色平涂和晕染的表现手法,丰富了色彩变化,体现出龟兹浓厚的西域风格。这些绘画并非是画匠的主观臆造,而是佛教文化传统与现实结合的产物。

5.森木塞姆石窟岩彩壁画艺术

森木塞姆石窟位于库车县东北约38千米的啥尔克山的崖壁上,石窟分布在一条季节性河流的河谷口内,四周山丘的崖壁面和中部台地上,是古龟兹国东部最大的一处石窟寺。其修建时间为南北朝至隋唐。

森木塞姆,是维语“细水漏漏”的意思,因石窟前汩汩流出的溪水而得名。整个石窟群按位置可划为东1区、南1区、西1区、北1区、中区5个区。中区土丘上还留有长近80米,两端有高大建筑残迹的地面寺庙遗址。从建筑上看,规模巨大的森木塞姆石窟群气势雄伟,远望如一幢幢大厦在深山峻岭之中拔地而起。目前,森木塞姆石窟保存着52个编号的洞窟,大多数是礼拜窟,称为佛堂。由于年代久远,石窟破损严重,至今尚保存原窟体一半以上的洞窟约有39个。其中,中心柱窟22个(包括中心柱正面塑立佛的大像窟4个),方形窟15个(其中套斗顶窟10个,穹隆顶窟5个),僧房窟2个(其中禅堂1个)。在森木塞姆石窟中,作为洞窟绘塑主体的塑像多已无存,佛堂内各壁面均有残存的彩色壁画,以描绘释迦牟尼佛为主,题材以因缘故事、佛传故事、佛前世本生故事、佛游化说法、佛涅槃,还有礼佛、乐舞供养,供养人像和山林景观等,大体上是按小乘派经律绘制的。

这里多数窟内毁坏较重,壁画大都剥落不清。在南区窟中尚保存有较好的洞窟,如第2~16窟。其中,第11窟最为完好,其窟型结构高大,室内宽敞,是一个柱式大佛堂。壁画用土红色线勾描轮廓,平涂填色,用晕染法表现明暗与立体。画面人物密集,用色艳丽。具有龟兹地区特有的艺术风格,同时也明显受到中亚与印度艺术的影响,晚期洞窟壁画则出现了汉族及回鹘的画风。

森木塞姆石窟壁画中亦存有丰富的龟兹舞蹈形象,第26窟现存环绕中心石柱的洞窟四壁上绘有30身《天宫伎乐图》,是龟兹石窟壁画中规模较大的《天宫伎乐图》。龟兹石窟壁画中的天宫伎乐图,一般都出现在说法图的上面,用以表现佛说法时,众伎乐菩萨存无限喜悦的心情和对佛的功德的礼赞。这种表现方式除了宗教内容的含义之外,在整个壁画的构图中又体现了一种装饰性的效果。图中各种舞蹈姿态非常丰富,有托花盘、吹排箫、弹琵琶、舞花绳等舞蹈类型,其中托花盘和舞花绳的伎乐形象尤为突出(图93)。第26窟《天宫伎乐图》中绘有几身舞花绳的伎乐形象,舞蹈姿态典雅优美,舞蹈者的神情妩媚动人。持花绳舞蹈伎乐是龟兹石窟壁画中又一种比较常见的伎乐形象。花绳舞蹈姿态变化多端,在所有龟兹石窟壁画的舞蹈伎乐图中尤为引人注目。如克孜尔千佛洞第38窟的《天宫伎乐图》,第100窟的天宫伎乐图所出现的花绳舞伎乐形象的舞蹈动作都异常俏丽多姿。花绳是舞蹈伎的主要道具,是“佛菩萨摄取众生之象征”,表达对佛的信奉和虔诚,颂扬佛的法力无边。

第26窟《天宫伎乐图》现存的30个伎乐形象中,有1/3是托花盘的舞蹈姿态。托花盘的伎乐形象一般都出现在《飞天伎乐图》和《天宫伎乐图》中,伎乐菩萨手中的花盘或左或右,或上或下,变化出各种舞蹈姿态。往往用以表现伎乐菩萨播撒赤、黄、白天雨之花,向佛礼赞,颂扬佛的功德的欢欣。据《玄奘法师传》载述:“入屈支(即龟兹)国界。将近王都,王与群臣大德木叉毱多等来迎……法师至,诸德起来相慰讫,各还就座。使一僧擎鲜花一盘,来授法师,法师受已,至佛前撒花礼拜讫,坐已,复行花。”壁画中出现的托花盘撒花的舞蹈姿态,完全是从生活中提取的舞蹈形象。花盘舞的本身即反映出,在笃信佛教的古代龟兹,宗教思想在舞蹈艺术中留下的深刻影响。持盘撒花是当年龟兹国隆重的礼佛仪式,在瞻拜佛像时,即要持盘撒花。

龟兹石窟壁画中的天宫伎乐图,一般都出现在说法图以及佛涅槃部分的壁画中,用以表现佛说法时,众伎乐菩萨存无限喜悦的心情和对佛的功德的礼赞。这种表现方式除了宗教内容的含义之外,它在整个壁画的构图中又体现了一种装饰性的效果。11世纪之后,因伊斯兰教势力深入此地,石窟寺被废弃,并遭破坏。

[1]马土腊的佛像身材修长,比例舒展匀称。圆形光背文饰繁缛精美,刀法细腻。佛陀像为右旋螺发肉髻高圆,眉毛修长高挑,眉间有白毫,眼睑微睁低敛,鼻梁修长挺拔,嘴唇上薄下厚,呈典型的印度美男子形象。佛陀身着通肩式大衣,极为薄透,大衣有如湿衣状紧贴躯干,四肢凸显,走向呈U形,每根线平行的均匀分布在大衣上,在胸前呈半同心圆形,极富装饰性。衣纹的断面是圆绳状的,如细绳均匀地缠绕于身上。甚至可微妙地表现出大衣内着裙装腰部系的纽结。它是古印度佛教艺术的顶峰。

[2]斯坦因(Marc Aurel Stein 1862~1943年),英国探险家,原籍匈牙利。曾在维也纳、莱比锡、牛津大学、伦敦大学学习。1887年至英属印度,任拉合尔东方学院校长、加尔各答大学校长等职。斯坦因把一生中最好的年华都花在了亚洲腹地的探险考古活动。他先后进行3次中亚探险:主要发掘和田地区和尼雅的古代遗址,古楼兰遗址,黑城子和吐鲁番等地的遗址;并深入河西走廊,在敦煌附近长城沿线掘得大量汉简,并从王道士处廉价骗购大量藏经洞敦煌写本、绢画和丝织品等文物。其旅行记为《沙漠契丹废址记》(1912年),著有旅行记《沙埋和田废址记》(Sand-buried Ru-ins of Khotan,London,1903年)、《在中亚的古道上》(1933年)、考古报告《古代和田》(Ancient Khotan,全二卷,1907年)。《西域考古记》(1921年),共五卷。《亚洲腹地考古记》(1928年),全四卷。

[3]龟兹乐舞造型:音乐造型汇集了印度、西亚、中原和龟兹的乐器,舞蹈形象融印度与西域风韵于一体,发育成型于龟兹的“天宫伎乐”,对中国佛教石窟艺术有深远影响。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;