丝绸之路南道佛教岩彩艺术巡礼

作者:李洁

佛教及其艺术,首先沿着丝绸之路南道传人新疆,在塔里木盆地南缘的于阗和楼兰地区得到迅速发展,并与当地传统的文化相结合,形成了具有各自特点的佛教艺术;同时也成为向中原等其他地区传播的中转站。丝绸之路南道的于阗和楼兰等地的佛教建筑、雕塑和壁画等,至今仍闪烁着灿烂的光辉,吸引着中外游人和学者关注。

1.于阗岩彩壁画艺术

于阗,西域古王国名,即今新疆维吾尔自治区和田县。于阗地处塔里木盆地南沿,东通且末、鄯善,西通莎车、疏勒,盛时领地包括今和田、皮山、墨玉、于田、民丰等县市,都西城(今和田约特干遗址)。

东汉初,于阗为莎车所吞并。汉明帝永平四年(61年),贵族广德立为王,灭莎车,服从于阗。永平十六年(73年),汉军司马班超至于阗,广德杀匈奴使者降汉,班超以此为根据地,北攻姑墨,西破莎车、疏勒,于阗都出兵相助。魏晋南北朝时期,于阗仍向中原王朝进贡。于阗又兼并戎卢、扜弥、渠勒、皮山等国。西晋时,与鄯善、焉耆、龟兹、疏勒并为西域大国。北魏年间,于阗曾先后被吐谷浑、柔然攻击,国势渐衰。唐太宗贞观年间,于阗王遣子入侍唐廷。唐高宗显庆三年(658年),于阗编为唐安西四镇之一,成为丝绸之路南道最重要的军政中心。吐蕃势力进入塔里木盆地后,于阗被吐蕃攻占。上元元年(674年),于阗王伏阇雄击退吐蕃,亲自入唐朝觐。唐朝在于阗设毗沙都督府,任命伏阇雄兼都督。唐玄宗天宝年间,尉迟胜入唐,唐玄宗嫁以宗室之女,并授予右威卫将军、毗沙府都督。天宝十四年(755年),安禄山起兵叛乱,尉迟胜亲自率兵解中原之难,平乱后终老长安。

760年,唐授尉迟曜兼四镇节度副使,并管理于阗国事。他率领当地民众与唐镇守军一起戍守于阗,坚持到唐德宗贞元六年(790年),于阗为吐蕃攻占。9世纪中叶,吐蕃内乱不断,国势日渐衰退,于阗获得了独立,仍由尉迟氏执政。9世纪末叶,于阗开始和敦煌的沙州归义军政权交往。北宋初,于阗使臣、僧人数次向宋进贡。在11世纪初黑汗王朝攻占于阗,部分民众东迁沙州,甚至远到青海。于阗在黑汗王朝的统治下,语言和人种逐渐回鹘化,并陆续皈依了伊斯兰教。后经西辽、蒙古、元朝、察合台后王及准噶尔部的统治,到清乾隆二十四年(1759年)并入大清版图,光绪九年(1883年)置和阗直隶州。

于阗自古即盛行佛教,2世纪末佛教传入后,取得王族的崇信而广泛传播,进而成为这里的统治思想。佛教在于阗取得崇高的地位,同时,于阗也成为塔里木盆地南缘的佛教圣地。初传迦湿弥罗(位于印度西北部)的小乘佛教。至5世纪,开始传大乘佛教,并在5~8世纪期间,逐渐成为大乘佛教的中心,对于佛教的东传影响颇大。这里高僧齐集,众经荟萃,佛经翻译和研究事业十分活跃,随之佛教艺术蓬勃发展。401年,东晋高僧法显见这里“家家门前皆起小塔”,佛塔林立,雕纹刻镂,金银覆上,众宝镶嵌。唐玄奘644年路经此地,国王和僧俗奏佛乐、持香花前来迎接。于阗人把古老传说和佛教相结合,创造出辉煌灿烂的佛教艺术。《大唐西域记》卷十二亦述及此国人性温恭,知礼仪,崇尚佛法,伽蓝百余所,僧徒五千余人,并习学大乘佛教。于阗人民喜爱音乐、戏剧,在绘画方面具有印度、伊朗的混合风格。

11世纪初(宋代),信奉回教的维吾尔族征服于阗,于阗佛教随之衰颓。又加上天灾人祸的影响,昔日庄严盛大的寺院佛塔等,皆埋入沙土之中。

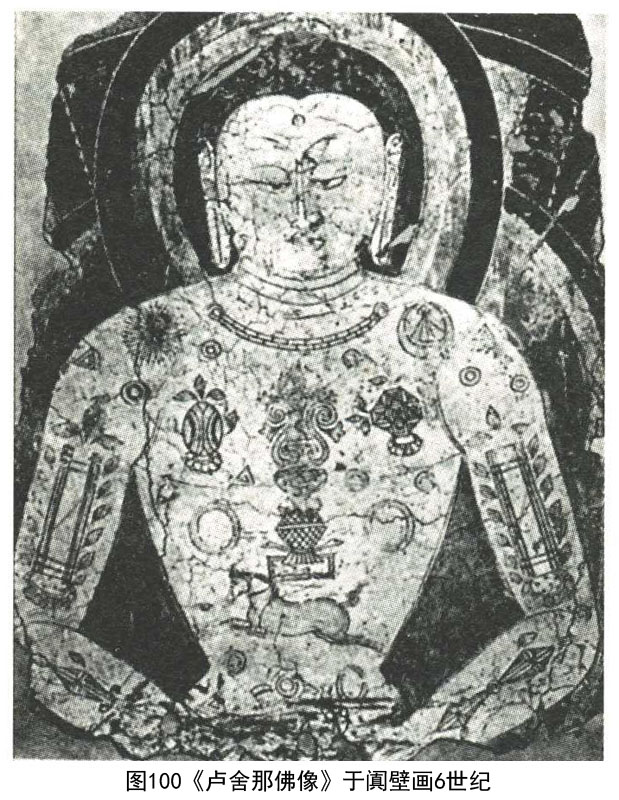

近代斯坦因与伯希和探险队曾在其东北的沙漠中,发现许多寺院堂塔遗址,以及古代的壁画、塑像、铸像、钱货、什器、日常用具等,也曾在敦煌千佛洞发现数部由于阗语写成的佛教经典及文书,其中,佛教经典有《大乘无量寿经》(又名《无量寿宗要经》)、《金刚般若经》、《金光明经》、《一百五十颂般若波罗蜜多经》等。英国探险队在于阗割取的约6世纪绘制的壁画《鬼母子像》,佛身上绘有日、月、摩尼珠宝、蛇、马、鸟等是我们能见到为数不多的于阗壁画(附图14)。《卢舍那佛像壁画》(图100)于阗佛教遗物尽管遭到巨大破坏,但珍贵的佛教遗物雕塑、壁画、木器、陶器等多有发现,揭开于阗佛教艺术的神秘面纱。

2.米兰的岩彩壁画艺术

米兰地处东西方陆路交通要冲,中外经济文化的汇集点,佛教及其艺术较早传播到这里。米兰古城位于罗布泊湖的南岸,塔里木盆地东缘。现遗存15处3~4世纪的佛教建筑,尤以佛塔影响最大。米兰古城由唐代吐蕃古戍堡和周围分布的魏晋时期的古建筑群遗址,以及汉代屯田水利工程设施和伊循城遗址所组成,是全国重点文物保护单位。其中,米兰佛寺位于楼兰故城南偏西约150千米,今若羌县城东约70千米处。

大约在3世纪末叶,一批贵霜人从中亚迁居楼兰、鄯善等地,带来了犍陀罗的佛教及其艺术。他们与原有民居相结合,修建佛寺佛塔、木雕佛教图像、彩绘壁画,创造了具有异城特色的米兰艺术。

1901~1906年,英国探险家斯坦因考察米兰古城时,在一座土坯佛塔的回廊内壁,无意中发现了一组保存相当完好的东西合璧的有翼天使壁画像,从而轰动了欧洲文化界,米兰古城成了东西文化交流的佐证。斯坦因两次挖掘并掠走了大量的文书、雕塑、壁画和生活用品等文物。这些遗址无论是形制,还是壁画内容和风格,都与犍陀罗艺术有许多共同处。如1906~1907年,斯坦因在楼兰佛寺发现的壁画残片,今藏印度新德里国家博物馆的《有翼天使》壁画,天使像为白底,墨线勾勒出轮廓。身体右倾,头向左,身穿淡红色的长袍,带翼,人物眼大圆睁,眼白厚涂,双眉弯曲,嘴角含笑,朱红色的双唇有着厚画的高光,头发呈双叶形。壁画绘于建筑物内底部,上面有一赭红色的莲花座。有翼天使画,共出土7幅,画面上呈现的是长有双翼的青少年男子形象。据研究,他们都是佛教中的香神,也就是音乐之神。米兰有翼天使的形象显然是从希腊罗马艺术中的天使嫁接而来。

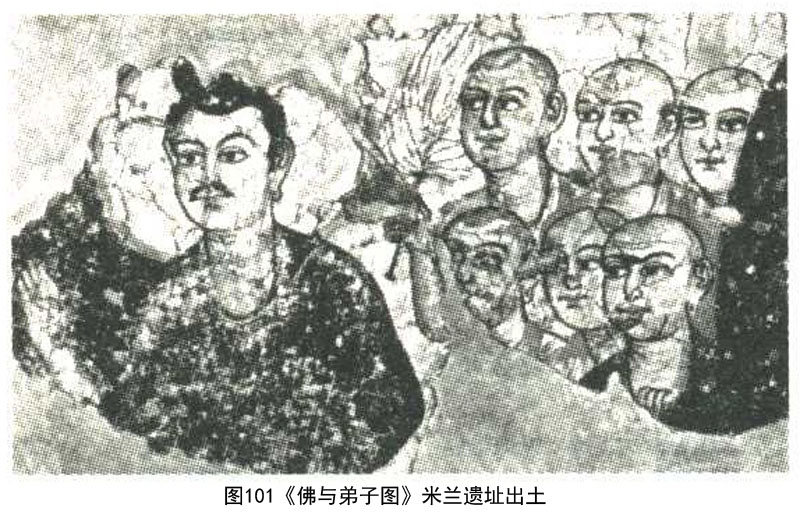

在新疆若羌县米兰佛寺出土的《佛与弟子图》(图101)壁画,保存较好的壁画有释迦牟尼与6位弟子像,为4世纪鄯善国时期的佛教遗迹,壁画中描绘的是须大拿太子本生故事,绘于中楣部分的护壁部分,从左向右以连环画为构图形式。首先描绘的是太子骑马出宫门。门楣上方有一个装饰板,绘有叶形图案,门楣空白处残留有佉卢文题记。《说法图》左边为披深赭色袈裟的佛,面向左,右手上抬施无畏印,但拇指向内弯曲,与无名指相抵,有黄色背光。鼻子呈钩状,双颊和下颌呈半圆形,双耳较长,右耳前有一小缕波浪状头发,双眉几乎与鼻子的阴影相连。佛德肌肤为浅黄色,并晕染淡红色的阴影。身后的六位弟子穿着长衣分成两排,每排3人。壁画背景为朱砂色,用铁线描勾勒轮廓,大眼圆睁,面部肌肉的用线圆润挺拔,颇具功力,面部用土红色调渲染出立体感,具有浓郁的希腊艺术风格。

壁画主要是绘制在佛寺的内墙,通常是在掺有当地生长的短芦苇草秆的黏土层上,在表面未完全干透时,在上面涂上薄薄的浅红色的白灰层,然后再底色上用褐色绘制图形的轮廓,然后再晕染着色。斯坦因认为是采用湿壁画技法绘制的,但根据以前的资料和图像分析,这一观点有待考证。

米兰古城废墟上的遗存物和米兰壁画的发现,作为佛禅初期的绘画作品,米兰绘画从内容到形式,以及壁画的表现技巧和造型方式都充分体现了多元文化融合交汇的历史状况。从壁画的表现技巧来看,米兰绘画有可能是出自一位极为熟练的画家之手,而这些作品的整体风格又十分相近,也许为一组奔走于塔里木盆地的职业画家群体,这些艺术家群体有着极为良好的古典艺术的造型修养,而且形成了一套完整的造型理念。其中最为鲜明的希腊文化影响下的犍陀罗艺术表现形式,如“有翼天使像”、“花环与人物”的构图,众多的人物肖像造型,明暗晕染的表现手法等,在继承希腊罗马绘画的基础上,结合东方绘画的传统艺术创造出融汇东西方艺术特质的“米兰画风”。它作为犍陀罗绘画的典型样式,在写实主义造型法则下,强调画面的立体感与层次感,既有别于西方纯自然主义的描绘,也有别于东方绘画的平面装饰风格,反映出了昔日古丝绸之路的繁荣和东西方经济文化交流的兴盛。

3.丹丹乌里克遗址

丹丹乌里克遗址位于和田地区策勒县达玛沟乡北部90千米的塔克拉玛干沙漠腹地,遗址西面距和田河约60千米,东约35千米是克里雅河。遗址南北长约2千米,东西宽约1千米,内有居址、寺院、田园、灌渠、果园等遗迹,构成一处完整的聚落群。

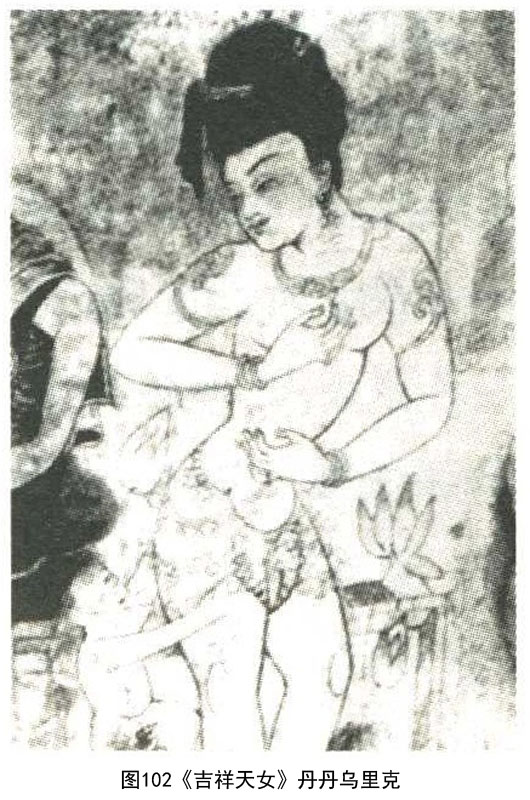

1896年瑞典探险家斯文·赫定首先发现丹丹乌里克遗址,1900年英籍考古学家斯坦因依据斯文·赫定的资料找到了丹丹乌里克遗址并进行发掘。根据其所著报告《古代和田》书中介绍,共清理居址和庙宇14间,出土有汉文和婆罗迷文文书、木板画、雕塑像、壁画等大量珍贵文物。如《吉祥天女像》壁画“三道弯”式的体姿,丰乳、细腰、肥臀,把这位女性描绘得婀娜妩媚(图102)。斯坦因是这样描述的,“画面上一个在方形池中沐浴的妇女,环绕着小池的地面上铺满着棋盘格状的纹路,水面上到处漂浮着莲花,女人全身裸露,只有头上有一块形似印度的纱巾,颈部、两臂和腰上束有饰物,画面轮廓简练,以优美的线条勾画出女性的优雅。右手的纤指托着胸口,左手以曲线形弯至腰部,四条系着小铃的带子系在臂部周围,酷似早期印度雕塑艺术中的舞女。”[1]

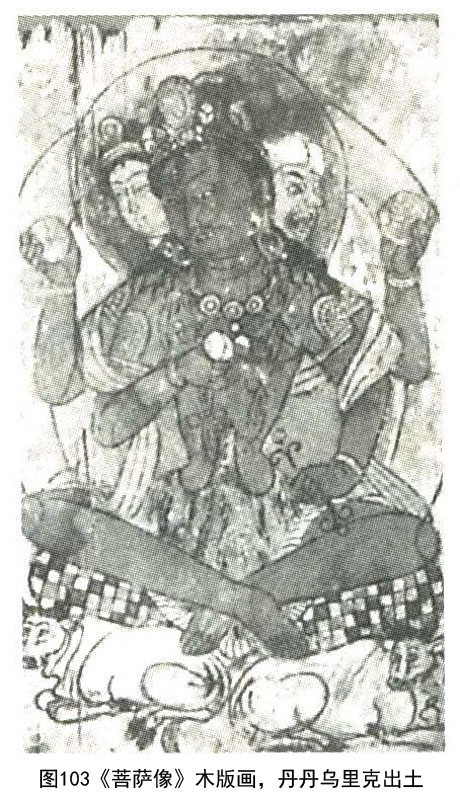

《东国公主传丝木板画》约绘制于7世纪,传说于阗国王迎娶东国公主,请公主将蚕种秘密带入于阗,从此于阗成为西域蚕丝业基地。画面中央一位盛装贵妇坐于其间,头戴高冕,长方形画板的一端绘有一放满果实的篮子。《鼠神木板画》约绘于7世纪,传说鼠王曾助于阗御敌进犯,被奉为神。《摩酰首罗天》和《菩萨像》(图103)一块木板的两面画像,可惜这些珍贵的文物全部被英国探险队带走。

2002年,新疆和日本考古工作者联合考察了该遗址,发现了一座佛教寺院遗址。佛殿为长方形,南北长8.2米,东西宽6.02米。中央的主室呈正方形,边长5米,地面中央还残存主尊基座的木构件。这是中国文物考古专业机构首次对丹丹乌里克遗址进行正式调查与考古发掘。此次共清理出壁画20多块,壁画内容清晰,色泽艳丽,为研究佛教及其艺术发展提供了珍贵资料。佛寺暴露出的部分残存着一些精美的壁画,考古队将其揭取后运回乌鲁木齐。这些壁画是直接绘在佛寺的细草泥墙壁上的,很容易脱落。其中东墙外回廊系整墙朝外倒,所以壁画保存基本完整。图案为佛像和呈连环画形式的故事画。其余三面,内外回廊均坍塌,或朝内或朝外,有的壁画上下叠压,残存的壁画主要发现在外回廊北壁、南壁和西回廊内。

现场的考古人员在清理中发现南回廊和西回廊内有整块切割壁画的痕迹,在西回廊中段还发现数十张1927年的德文报纸压在一块壁画下,其中夹有一张署名“瑞士植物学家博斯啥德”的名片,证明此人确于1928年到达丹丹乌里克,切割壁画可能也是其所为。

经过对修复壁画的对比研究,与藏在德国柏林印度艺术博物馆、英国伦敦大英博物馆等丹丹乌里克佛寺壁画在绘画风格、用色习惯、构图程序等方面均有差异。依据壁画内容的提示,这批壁画年代应为唐代初叶,即7世纪晚期。在距今1400多年的壁画长期埋在沙漠之中,忍受着零上60°到零下30°的高低温和流沙的磨蚀。

现在,经过中日两国文物保护专家的精心修复,这些壁画再现了历经千年仍令人叹为观止的风采也终于彻底避免了沙漠的侵蚀,它们终于开始重放异彩了。尽管壁画面积只有10平方米,但两国文物修复专家的工作却耗时两年多时间。

据新疆文物考古研究所张玉忠研究员介绍,为修复这些壁画,两国专家运用了法国、日本和中国的壁画保护技术,审慎选用不同材料,通过拼接、加固、修复等不同工序,力图完美、忠实地再现丹丹乌里克佛寺的壁画。目前,这批珍贵的文物珍藏于新疆文物考古研究所里。

4.尼雅佛寺的岩彩壁画

经多数学者考证,尼雅遗址是汉代古西域三十六国中的“精绝国”[2]故地,尼雅遗址位于新疆南部民丰县城北100多千米的塔克拉玛干沙漠腹地尼雅河末端已被黄沙埋没的一片古绿洲上。尼雅遗址以佛塔为中心,呈带状南北延伸,在东西约7千米、南北约25千米的范围内,遗址内分布着大量的房屋、古桥、墓地、果树园、寺院、手工作坊、家畜饲养舍、田地、林荫路等,而且还保留着枯树林及河床等各类遗址已多达70处以上。尼雅所代表的文化内涵博大精深,是古丝绸之路文明兴衰的一个典型。

尼雅佛塔的塔身大约高7米,上半部分呈圆柱形,下半部分是方形基座,周围分布着一些遗址群、墓葬等。佛教遗物年代大约在3~4世纪间,佛塔的制作方式和形状,与楼兰、米兰、安迪尔等分布在南疆地区重要遗址的佛塔很相近。遗址由殿堂、佛堂、僧房、水井、食堂和供会客或寺院住持的居址等构成,布局严整,是和田地区现存最完整的佛寺遗址。佛殿平面呈“回”字形,壁画早已破碎。从大量出土文物上用梵文雅语书写的一段段佛经看,这座佛塔是尼雅遗址的一个传教中心,在尼雅遗址区内占了重要的地位。

从目前公布的考古材料看,尼雅佛寺遗址发掘中发现的佛教艺术品,仅有佛殿行道东北角地面发现的佛像和讲经堂出土的4件木雕天人像两种。

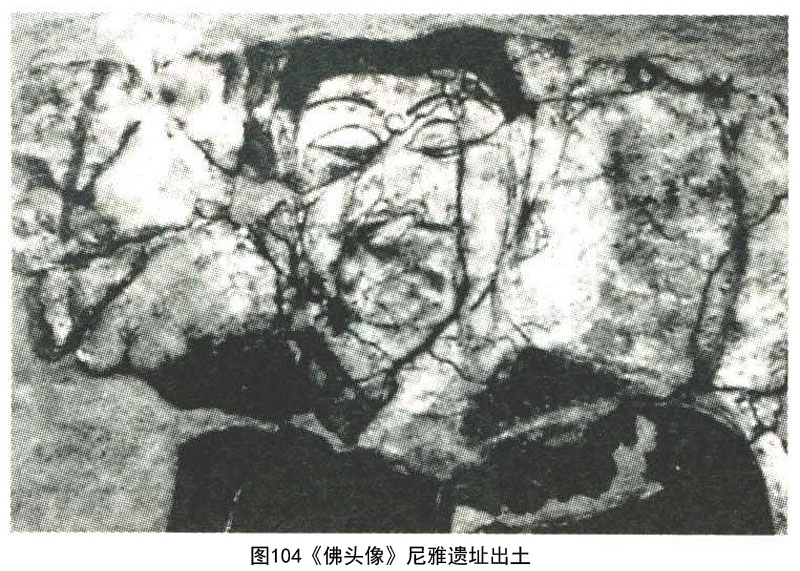

墙上佛像的上半身保存比较完整,头顶以上残缺,看不到肉髻痕迹。佛为正面像,头左右两侧有由红、黄、白三色组成的头光。用黑色线条勾勒出头部轮廓及五官,脸庞呈椭圆形,黑黑的头发,不见涡旋和波形,额际线为倒“U”状,眉间有白毫,眼显得细长,双目微闭而俯视(图104)。高直的鼻梁与眉骨相接,红色的嘴唇上方,两撇“八”字小髭十分引人注目。被拉长了的耳朵,圆形耳垂约呈“V”形。佛的体形健壮,双肩宽厚,身披的袈裟从右裹向左,一角搭在左肩上,贴近脖子的边缘呈倒三角形。造型粗犷端庄,充满现实人的生活气息。与新疆米兰壁画的《佛和六个弟子》图中的佛像相似。米兰的佛像双目圆睁,炯炯有神,而尼雅佛寺出土的这身佛像,却双目微闭而俯视,一副超尘脱俗,不食人间烟火的表情,具有能最终修成佛陀的标准品格。释迦牟尼被神化了,比米兰的壁画更向前迈进了一步。”[3]

木板正背两面分别浮雕出一站立的人物形象。人物头微侧、顶梳螺髻、身着长天衣、圆领、短袖、长裙、腰结带、裙下端呈波浪状。左臂屈曲、手上举、右手叉腰间。用黑色线条勾画出五官、手指及衣服上的褶襞,有的在下腹部有4个类似手指的黑色印痕。该像无头光、身光、白毫等,不披袈裟,不应是佛像,从其形象及头梳螺髻、身服长衣来看,似与龟兹壁画中的梵天相似,当为天人。这几件木雕像发现时散落在立柱周围,应与建筑装饰相关。与这种内容与形象较相似的石雕或石膏像,在中亚一些地区有所发现,如前苏联考古工作者曾在乌兹别克斯坦南部铁尔梅茨发现了伎乐天石质浮雕像,后来的发掘证明,是阿伊尔塔姆佛寺建筑的装饰。其他佛教寺院中也有这种遗物出土。由于自然资源不同,尼雅是用木雕,形象也比较简单,不过装饰建筑的作用应是相同的。尼雅的佛教艺术简朴,造型粗犷,反映古代新疆早期佛教艺术的特色。同时,也可看出尼雅佛教艺术深受犍陀罗艺术的影响。

尼雅故城于1901年由斯坦因首次发现,并在这里挖掘掠走了大量文物。1906年斯坦因再度对该遗址进行调查发掘。两次共发掘废址53处,掘获卢文木简721件,汉文木简、木牍数件,以及武器、乐器、毛织物、丝织品、家具、建筑物件、工艺品和稷、粟等粮食作物。其考察成果公布后,轰动了世界。继斯坦因之后,1905年美国人亨廷顿,1911年日本人桔瑞超等亦先后涉足此地。此后,斯坦因于1913年和1931年又来过两次。

新中国成立后,新疆维吾尔自治区博物馆等单位组织专业队伍对尼雅遗址进行了多次调查并进行抢救性清理,出土了大量的木简、木雕、各种纺织物等极为珍贵的人类文化遗产,被称为是“丝绸之路的庞贝城”、“梦幻的古代城市”的尼雅故城,至今没有被揭开神秘的面纱。

1989年起新疆文化厅与日本小岛康誉为首的有关学术团体,有计划地开展了中日尼雅遗址联合调查与考察。连续多年在这里进行了考察、测量和重点发掘。1995年中日尼雅遗址联合考察队发掘的汉晋夫妻合葬墓,在新疆乃至全国考古史上都是罕见的;同时也以其科学规范的田野考古发掘,丰富精美的出土文物被列入1995年全国十大考古新发现之一。

5.失落的文明——楼兰极其岩彩壁画

楼兰(Loulan)是西域古国名(现存遗址在今中国新疆罗布泊西北岸),位于东经89°,北纬40°。楼兰是古代西域东部的咽喉要地,东汉以前从中原进入西域的第一站。汉代楼兰王国的都城楼兰城,属于西域都护府统辖,魏晋时期的西域长史治所也设在这一带。其地西南通且末、精绝、拘弥、于阗,北连车师,西北通焉耆,东通敦煌,扼丝绸之路的要冲。

楼兰国的远古历史至今尚待研究。《史记》中最早记载楼兰名称。《汉书·西域列传》记载:

“鄯善国,本名楼兰,王治扜泥城,去阳关千六百里,去长安六千一百里。户千五百七十,口四万四千一百。”

大约在公元前3世纪时,楼兰人建立了国家,当时楼兰受月氏统治。公元前177~前176年,匈奴打败了月氏,楼兰又为匈奴所辖。汉武帝初通往西域的使者往来都经过楼兰。元凤四年(前77年),汉派遣傅介子到楼兰,刺杀安归,立尉屠耆为王,改国名为鄯善,迁都扜泥城(今新疆若羌附近)。其后汉政府常遣吏卒在楼兰城故地屯田,从玉门关至楼兰,沿途设置烽燧亭障。魏晋及前凉时期,楼兰城成为西域长史治所。距今约1600年前楼兰国消失,只留下一处古城遗迹。

最早发现楼兰王国的是瑞典探险家斯文·赫定。1900年初,瑞典探险家斯文·赫定正在罗布沙漠中考察,赫定探险队沿着干枯的孔雀河左河床来到罗布荒原,在穿越一处沙漠时他雇用的驴工兼向导——维吾尔族农民艾尔迪克因发现他们的铁铲不慎遗失在前晚的宿营地中。赫定只得让他的助手回去寻找。在寻找的途中,偶然在罗布泊西北岸发现一片古代遗址。助手很快找回铁铲甚至还拣回几件木雕残片。斯文·赫定听说后,马上随艾尔迪克来到了遗迹处,发现这片古代遗迹地面上,散布着美丽的木雕、织物、钱币。赫定见到残片异常激动,决定发掘这片废墟。但因缺乏饮用水,斯文·赫定等人只好返回。经过一年的准备,1901年3月,斯文·赫定专程来到这片遗迹进行了一个星期的发掘工作。经过整理分析,赫定根据出土文书中有楼兰字样,遂将此遗迹定为楼兰。这一重要发现震惊了世界,为斯文·赫定赢得了极大的荣誉。此次发现一座佛塔和三个殿堂以及带有希腊艺术文化的木雕建筑构件、五铢钱[4]、一封佉卢文[5]书信等大批文物。随后英国人斯坦因、日本人橘瑞超等,都是沿着赫定的路线图找到楼兰遗址的。他们的发掘工作更彻底和细致,但同时也是破坏和掠夺性的。这些工作成了以后楼兰探险的重要地理依据。

尽管从戈壁和雅丹地貌中难以辨认楼兰城昔日的面目,但科学家从大量资料和考察中发现,作为丝绸之路上的重镇,废弃了1500年的楼兰城曾经辉煌一时。据专家分析,楼兰遗迹已经有了1800年的历史,经历了风沙洗劫后,仅存残缺的胡杨木架和少量的芦苇墙。从房子的大小和建筑材料看,当时普通百姓的住房条件比较简陋,但遗迹中留下的大量做工精细的木制品和古钱币又提醒人们,楼兰城中也不乏富甲一方的人家。专家认为,楼兰城中已有了贫富分化,这些木制品同时又为我们展示了当时木工精湛的手艺和楼兰经济的繁荣。专家发现,像这样的民宅,留存下来的还有几十间,并集中在城西组成了居住区,而在城东又分别有行政和军事区,城市功能齐全且布局分明,城市规划和发展意识显而易见。随后,他们又在这片废墟东南部发现了许多烽火台一起延续到罗布泊西岸的一座被风沙掩埋的古城——楼兰古城。

楼兰古城现占地面积12万平方米,接近正方形,边长约330米,整个遗址散布在罗布泊西岸的雅丹地貌[6]群中。故城分为两区:东北区以佛塔为标志,主要是寺院遗址;西南区以官署为中心分布着若干居址。城墙用黏土与红柳条相间夯筑。有古运河从西北至东南斜贯全城。运河东北有一座八角形的圆顶土坯佛塔。塔南的土台上,有一组高大的木构建筑遗迹,曾出土汉文、佉卢文文书及简牍[7]、五铢钱、丝毛织品、生活用具等。运河西南的中部,有3间木构土坯大型房址,房中及其附近曾出土大量汉文文书、木简及早期粟特文和佉卢文文书,估计为衙署遗迹。其西的一组庭院,可能是官宦宅邸,南边分布着矮小的民居。城中出土的各种文书、简牍,被称作罗布泊文书[8]。

楼兰佛塔楼兰故城位于若羌县东北的罗布泊西岸,是全国重点文物保护单位。经历了千年风沙侵蚀的佛塔,是楼兰古城最高的建筑,也是最漂亮的一座“雅丹”,它静静地端坐在古城东边偏北的地方,俯视着我们这群朝圣者。

400年,高僧法显西行取经,途经此地,他在《佛国记》中说,此地已是“上无飞鸟,下无走兽,遍及望目,唯以死人枯骨为标识耳”。楼兰——这座丝绸之路上的重镇在辉煌了近500年后,逐渐没有了人烟,在历史舞台上无声无息地消失了。4世纪之后,楼兰国突然销声匿迹。

楼兰文化堪称世界之最的人文景观。据考古学家证实,塔里木河盆地人类活动已有一万年以上的历史。如果我们把遗弃在塔里木河塔克拉玛干大沙漠中的古城用一根红线连接起来,我们会惊奇地发现,所有的古城包括楼兰王国在内,突然消失的时间都在415年,所有的遗址都在距今天人类生活的50~200千米的茫茫沙漠之中。时至今日,尽管有众多学者付出了巨大心血,但诸如楼兰古城的兴衰与消失,至今还是个谜。楼兰遗址也成为世界注目的焦点。令人遗憾的是,至今我们尚没有在楼兰遗址中发现相关的壁画等图像资料。

在丝路南道上,无论是于阗,还是鄯善,那些宏伟壮观的建筑,形象生动的雕塑,五彩缤纷的壁画,都放射着独具特色的风采。它曾经有过的辉煌,形成了它在世界文化史上的特殊地位。可惜这些精美的艺术品经历了千百年大自然的风蚀、政权的更迭、宗教的变迁,尤其20世纪初遭受到外国探险队的挖掘、割取,大量精美的艺术品流失国外。

[1]斯坦因著,段晴等译.沙埋和阗废墟记[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994,第185页.

[2]精绝即精绝国,是活跃在丝绸之路南道上的一个小王国,殷实而富庶。公元前60年,西汉王朝设置西域都护府总管新疆一切军政事务,精绝国归西域都护府统辖,直至魏晋。

[3]贾应逸.尼雅新发现的佛寺遗址研究[J].敦煌学辑刊,1999年第2期.

[4]五铢钱始铸于西汉武帝元狩五年(公元前118年),钱重五铢,上有“五铢”二篆字,分列方孔左右,通常是右“五”左“铢”。

[5]佉卢文最早起源于古代犍陀罗,是公元前3世纪印度孔雀王朝的阿育王时期的文字,原文为Kharosthi,全称“佉卢虱底文”,最早在印度西北部和今巴基斯坦一带使用,1~2世纪时在中亚地区广泛传播。4世纪中叶随着贵霜王朝的灭亡,佉卢文也随之消失了。18世纪末佉卢文早已经成了一种无人可识的死文字,直至1837年才被英国学者普林谢普探明了佉卢文的奥秘。

[6]雅丹是地理学名词,汉语译为“雅尔当”,是维吾尔语“险峻的土丘”之意。

[7]简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称。用竹片写的书称“简策”,用木版(也作“板”)写的叫“版牍”。

[8]罗布泊文书:中国新疆罗布泊西北楼兰古城出土的汉文、佉卢文、早期粟特文文书。

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;