外国“探险家”对吐鲁番壁画的劫取

作者:贾应逸编著

吐鲁番的这些深厚文化底蕴,丰富的古代遗物,特别是那些描绘在佛塔、寺院和洞窟中惟妙惟肖、五彩缤纷的壁画,早在19世纪末,就引起俄、日、德、英等国探险、考古家的重视。他们纷至沓来,考察、测绘、拍摄、发掘,并拿走出土的所有文物,割取壁画,甚至把整窟壁画揭下,掠回本国,变成自己国家的财富。

1.最早来吐鲁番“考察”的俄国人

首先到吐鲁番考察的是俄国人。先是植物学家雷格尔(A.Regel)于1879年11月,在吐鲁番调查了一座被长期废弃的巨大城垣——哈拉和卓,即高昌故城。回国后,分别于1880年、1881年在《佩特曼地理月报》第26、27期上发表了《吐鲁番》、《吐鲁番探察记》。同年,普尔热瓦尔斯基(N.M.Przhevalsky)率领的第三次探险队,又在哈密、伊吾等地听到了千佛洞的信息。这一年,格鲁木·格里斯买罗(Grum Grzemaiio)兄弟还到吐鲁番地区做了发掘。1893年9月,罗博罗夫斯基(V.I.Roborovsky)和柯兹洛夫(P.K.Kozlov)率领的俄国皇家地理学会中亚考察队在吐鲁番地区的山中考察、测绘。1898年克列门兹(D.A.Klements)奉俄国科学院和地理学会之命,调查吐鲁番地区的大量古代废墟,考察高昌故城附近地区;发掘了阿斯塔那墓葬区,考察和测绘吐峪沟、柏孜克里克等石窟,看到许多壁画和保存良好的寺庙,用汉文、梵文和其他文字书写的古代文卷抄本和铭刻;拍摄了大量照片,画了许多建筑物平面图。他探察了130个石窟寺院,其中大部分都有保存良好的壁画,如对吐峪沟石窟进行了全面的考察、编号,以至后来格伦威德尔都利用了他的编号。回国时,他还带走了一批壁画、铭刻和许多抄本,开创了外国人在新疆从墙上切割壁画并带回本国的先河;于1899年出版了Nachrichtwn uber die von der kaiserlichen Akademie der Wissenscharten zu st. Petersburg in jahre 1898 ausgerustete Expedition nach Turfan(《1898年圣彼得堡俄国科学院吐鲁番考察报告》)一书。克列门兹的这些活动影响很大,在1899年罗马举行的第12届“国际东方学者”会议上引起了轰动,并由俄国赞助成立了一个国际委员会继续进行对中国新疆的“探察”和“考古”工作。从此,各国的探险、考古家们接踵而至,并在新疆展开了激烈的竞争。

1906年-1907年间,科卡诺夫斯基(A.I.Kokhanovsky)率考察队再访吐鲁番,考察了这里的古代遗址,带走一批文物。后来,由奥登堡编辑出版了Kratkaya opis sostavlennogo d-rom Kokhanovskim sobraniya drevnostey iz Turfan(《科卡诺夫斯基博士自吐鲁番所收集的古物简明目录》)。1909年,俄国科学院院士奥登堡(S.F.Oldenburg)率领由摄影家杜金和矿业工程师斯米尔诺夫组成的俄国第一次中亚考察队再次考察吐鲁番。他们几乎踏遍吐鲁番所有的文物古迹点,考察、拍摄、测绘、切割壁画,拿走文物,将柏孜克里克的大幅壁画搬到俄国,威曼布拉克寺院遗址几乎被洗劫一空。该考察队的摄影师大肆拍摄,回国时带走8000张照片。1914年,奥登堡在《俄罗斯科学院研究》上发表了他们的简报:Russkaya Turkestanskaya Ekspetsiya 1909—1910(《1909—1910年俄国新疆考察报告》)。

从19世纪80年代至20世纪初,俄国驻乌鲁木齐、喀什、库尔勒等地的领事,如彼得罗夫斯基(N.F.Petrovsky)、科洛科洛维(S.A.Kolokolov)、克罗特科夫(N.N.Krotkov)、吉雅科夫(A.A.Dyakov)等一刻也没有停止过搜集新疆古代的珍贵遗物。俄国政府甚至指示其驻乌鲁木齐的领事,尽快地到吐鲁番去取那些可能得到的壁画、手稿和文书等文物。

俄国人切割并拿走的壁画,现藏俄罗斯艾米塔什博物馆。但他们并未作全面的整理,发表的也很少,世人了解甚微。1989年,中国学者张惠明到该馆考察,得知这里藏有吐鲁番壁画、雕塑等约700件。1991年,我国学者荣新江访问圣彼得堡,调查了俄藏中国文物的情况。近年来,俄罗斯艾米塔什博物馆和上海占籍出版社合作出版了俄藏敦煌、黑河的遗物,但数量巨大的新疆文物仍未列入议程。我们仅在其参加出国展览,如日本东京举办的“《シルクロ一トの遗宝——古代·中世の东西文化交流》展”、巴黎的Sèrinde,Terre de Bouddha展览图录中收集到有限的几幅壁画。

2.揭走吐鲁番壁画最多的德国人

俄国人克列门兹发表的报告震惊了世界,也吸引了德国人,使他们成为揭取吐鲁番壁画最多的国家。1902年8月柏林民族学博物馆的印度艺术史学家格伦威德尔(Albert Grünwedel)和胡特(Georg Huth)、巴图斯(Theodor Bartus)组成的第一次吐鲁番考察队从柏林出发,于11月到达吐鲁番,12月开始调查和发掘高昌故城、胜金口和木头沟等处。高昌故城是其重点,发掘了60多处遗址,并绘制了详细的地图,揭走了大量壁画,以致于我们再也无法进一步了解该城市的建筑布局及设置,哪怕是像交河故城那样可以调查的遗迹。格伦威德尔还考察和发掘了胜金口的12处寺院和洞窟;于1903年4月带着44箱(每箱重约37.5公斤)文物返回柏林,其中包括24种不同文字的写本以及大量的壁画、绢画和塑像等。1906年发表了这次考察的发掘报告Bericht über archaologische Arbeiten in Idikutschari und Umge-bung,im Winter 1902—1903(《1902—1903年亦都护城及其周边地区的考古报告》)。

这一“成绩”鼓舞了德国东方学界,他们成立了一个专门的委员会,主要成员有梵文专家皮舍尔(Richard Pischel)、柏林大学教授买耶尔(Eduard Meyer)等,提议尽快派遣考察队,成立“德国皇家吐鲁番考察队”,再次到吐鲁番进行发掘。这一计划得到德国皇帝的赞同并提供资助,军火大王克虏伯给予大量的资金。由于格伦威德尔的健康欠佳,这次考察由勒柯克(A.V.Le Coq)任队长,与巴图斯一起动身,于1904年1月到达吐鲁番,再次发掘高昌故城,使原来高大雄伟的古城遗址景观再也看不到了,代之而存的是遍地垃圾,满目废墟。他们洗劫了这里所有的壁画,如在α、β、k等遗址,劫得精美的泥塑佛头像和壁画、举世无双的摩尼教壁画、罕见的景教壁画。他们还找到一座“藏书室”,拿走大量的古文献……在胜金口发掘了两处寺院和几座石窟。收获最大的是在柏孜克里克石窟,正如勒柯克所写“迄今为止,这里仍然有上百个洞窟存在”。他们决定将第4窟(现编号第15窟)的“壁画全部剥走”。当第9窟(现编号第20窟)被清理出时,勒柯克写道:“就在我们清理积沙时,忽然好像变魔术似的,两边的窟壁上,奇迹似的露出了精美的壁画,颜色是那么鲜艳,就好像是刚刚才画完似的。”当时,勒柯克和巴图斯激动得互相拉着手庆祝这一发现。于是又决定“把9窟的所有壁画都运到柏林去”,即使这样,他们也没有忘记拿走第4窟“保存得最完好的壁画”。之后,又在吐峪沟石窟沟东挖开一处藏书窟,拿走了两口袋“有极其珍贵史料价值的”文书、绢画等。他们还发掘了大、小阿萨和威曼布拉克等遗址。这次,勒柯克带走壁画、塑像等共103箱(每箱约100公斤-160公斤)遗物。1913年,勒柯克发表了Chotscho—Facsimile-Wiedergaben der wichtigeren funde der ersten koniglich preussischen expedi-tion nach Turfan in Ost-Turkistan(《高昌——普鲁士王国第一次吐鲁番考察重大发现品图录》)。

1905年12月,当格伦威德尔到达喀什后,与勒柯克一起开始了第三次考察活动。这次,这个考察队增加成了四人,因为格伦威德尔又带了一名助手波尔特(H.Pohrt)。他们于1906年初,来到图木舒克遗址,接着又到杜尔杜尔—阿库尔、库木吐喇、克孜尔、七个星等佛寺和石窟考察、拍摄、测绘,切割大量壁画,发掘出土一批雕塑和写本等文物。勒柯克由于身体不适,带着出土的手稿,动身回国。格伦威德尔于1906年夏再次来到吐鲁番,用近两个月的时间考察了柏孜克里克的40座洞窟;11月底考察了木头沟第2区,即伯西哈石窟(5个洞窟)、第3区(编号为A—M)和奇康淖尔(今奇康)石窟,直到年末。他们测量、绘制出了洞窟分布图和各个洞窟的形制图,详细地记录了壁画内容,有的还勾勒出线描图。

格伦威德尔于1906年12月31日到达吐峪沟,考察这里的石窟,首先考察沟西平台上的洞窟,接着对沟东的6号窟、转轮王窟和隐士窟及其周围的建筑进行考察,绘制了洞窟形制图,对壁画作了较详细的文字描述,勾勒了少量壁画的线描图。正如他自己所说“做了一点考察工作”,没有对洞窟作整体的编号,而是沿用俄国克列门兹的编号,并像在克孜尔一样命名了这些洞窟,如将今第40—42窟称为“隐士窟”等。次年的1月1日离开吐峪沟,12日又到高昌故城,发掘了“可汗堡”附近的塔和一组较小的塔群,直到2月4日。

格伦威德尔在这些石窟群的工作,为后来中外学者的研究提供了较为可靠的资料。尽管格伦威德尔主张就地保护这些壁画,不同意让其离开所处的环境,切割拿走,但实际上他还是进行了切割,拿走了一批壁画,说什么“带回去好好研究”,带走文物138箱(每箱重约70公斤—80公斤)。格伦威德尔整理,并于1912年出版了正式的考古报告Albtuddnistische Kultstateen in Chintsisln-Turkistan,bericht über archaologische Arbeiten von 1906 bis 1907, Kuca Qarasahr und in der oase Turfan(《中国新疆古佛寺——1906—1907年在库车、焉耆和吐鲁番绿洲的考古工作》)。

在这些优美壁画的鼓舞下,德国又于1913年第三次派遣“德国皇家吐鲁番考察队”来新疆,由勒柯克带领,巴图斯一起前往,5月末动身。这次,重点考察了库车县的苏巴什、森姆塞木,巴楚县的图木舒克,除发掘了库木吐喇外,又到吐鲁番考察了格伦威德尔考察过的所有石窟,直到1914年2月回国。这次又带走文物40箱(每箱约70公斤—80公斤)。1928年发表了考察报告Von Land und Leuten in Ostturkistan:Berichte und Abenteuer der 4.Deutschen Turfanexped ition(《中国新疆的土地和人民——德国第四次吐鲁番考察队探险报告》)。

德国人切割、拿走的这些壁画,入藏在德国柏林亚洲艺术博物馆的前身——德国民俗学博物馆,并进行了编号。该博物馆把一批大型壁画,如柏孜克里克第20窟的佛本行经变图等,用水泥等建筑材料固定在博物馆展厅内。陈列在展厅的那批壁画毁于第二次世界大战中。如今,我们只能参考这些图册和著作来了解吐鲁番石窟、壁画,并进行研究。

3.积极窥视吐鲁番壁画的日本人

与俄国奥登堡,德国格伦威德尔、勒柯克等同时窥视着吐鲁番石窟及其壁画的还有日本的大谷光瑞探险队等。

日本人对吐鲁番寺院和石窟的考察是由大谷光瑞率领的探险队。第一次是在1902年8月,大谷光瑞带领四名随从从伦敦出发,到塔什库尔干后分为两支:大谷等赴印度;渡边哲信、堀贤雄到和田,进入塔克拉玛干沙漠,先考察了天山南麓的佛教遗址,又于1903年9月3日到吐鲁番,考察了高昌故城、交河故城、石窟和阿斯塔那墓葬。在交河故城,他们看到众多的佛教废墟,考察了雅尔湖石窟,拍摄了大量的照片,9月17日离开吐鲁番赴乌鲁木齐。1904年携带所得到的文物回国。后来,渡边哲信和堀贤雄分别撰写了《在中亚古道上》和《塔里木之行》。

1908年6月,桔瑞超和野村荣三郎开始了大谷探险队的第二次考察。他们于11月到达吐鲁番,调查了交河、高昌故城,吐峪沟、胜金口、柏孜克里克和木头沟石窟,鲁克沁和阿斯塔那墓地。野村荣三郎首先到交河故城,于11月18日考察故城和雅尔湖石窟,看到“城西右侧的崖上有4个洞窟。中间的两个,墙上有壁画。另外城内有4个庙址”。19日—22日,他用了4天的时间进行发掘,出土“6幅佛像的壁画和5个佛头像”,其中属于雅尔湖石窟的壁画4件、泥塑佛头像5尊,还有100多件回鹘文佛经等,其中有一件长达3米。

接着,野村荣三郎又考察了胜金口和木头沟诸石窟。12月8日,在柏孜克里克发掘出《金刚经》残碑。他看到这里洞窟内的正壁、两侧和窟顶“大体都是浓笔重彩的诸佛、诸菩萨合掌姿势……散花或奏乐的形象,或是仙女的舞姿……”不论佛像,还是壁画,“那线条、那色彩、那笔势的确是巧夺天工的创造。在近数千年以前,在如此偏僻的地方,艺术已是这般发达,只能让人感到吃惊”。决定在此进行发掘,“在发掘中,越来越加深了这种感受”。他雇工发掘了47个洞窟,出土有佛头像、佛身躯、佛教绢画等,切割了8块大型壁画和更多的残块壁画。12月8日装箱,离开柏孜克里克。

后来他又发掘了台藏佛塔。12月13日,在高昌故城发掘了6处,出土了一批佛经残片。考察吐峪沟的40多个洞窟后,雇用民工30多人进行大规模发掘,劫取了一大批佛经、泥塑佛像、壁画等,还有一件铜立佛,至于钱币,更是数不胜数。这批佛经中有不少带有纪年,十分珍贵。12月21日,野村荣三郎离开吐峪沟,经乌鲁木齐等地回国。后来撰写了《蒙古新疆之行》,记述这次考察经过。

桔瑞超于1908年的11月22日到达吐鲁番,直到第二年的6月,一直居住在阿斯塔那一带。他调查了众多的佛教寺院废墟和高昌故城、阿斯塔那墓地等,获取了一批文物。他发现的许多佛教经典中,有四五世纪的遗物,且大部分为汉文抄本和回鹘文写本。

1910年—1914年,大谷探险队又进行了第三次对新疆的考察。日本人小笠原宣秀写道:“说1912年的工作大部分是在吐鲁番地区进行发掘,是不过分的。”这一次工作,由桔瑞超和吉川小一郎进行:3月15日进入吐鲁番地区,沿路进行调查,并发掘了七克台等一些古建筑遗址。21日和23日,又一次发掘吐峪沟石窟和高昌故城,劫得一些塑像、壁画和汉文、回鹘文佛经残片等。24日—31日发掘阿斯塔那、哈拉和卓墓地。接着,考察了胜金口、奇康湖、伯西哈、木头沟等诸石窟和交河故城。4月10日返回乌鲁木齐后,送桔瑞超回国。

5月5日,吉川再到吐鲁番,开始了第三次考察的第二次工作。又一次发掘交河故城、雅尔湖石窟及其附近遗址,到6月上旬,“交河故城已被发掘殆尽,见不到一块完整的瓦片”。

这年的8月底,吉川小一郎又来到吐鲁番,进行第三次考察。从9月10日开始,再次发掘高昌故城、高昌城东的墓葬和台藏塔。16日转入胜金口,23日到奇康湖发掘寺院遗址和石窟。29日又发掘柏孜克里克,获得相当数量的回鹘文抄本残件。之后一直发掘胜金口、吐峪沟、连木沁沟、哈拉和卓及阿斯塔那墓地,直到1912年12月23日返回乌鲁木齐。这次,除揭取一批壁画、出土塑像和各种文字的佛经残片外,最大的收获是阿斯塔那和哈拉和卓墓葬中出土的大量遗物。桔瑞超回国后,发表了《新疆探险记》、《中亚探险》。

1915年编辑出版了《西域考古图谱》(香川默识编),大谷撰写了序言。1937年又发表了探险队成员的原始记录《新西域记》(有光社出版)。运回日本的大量壁画,现分别收藏在日本东京国立博物馆,部分在韩国首尔国立中央博物馆和我国的旅顺博物馆。

4.“不甘落后”的英国人

斯坦因在1900年—1901年、1906年—1908年两次考察、发掘塔里木盆地南缘——尼雅、楼兰、丹丹乌里克、约特干、热瓦克等遗址,并拿走数量巨大的古代遗物后,于1907年冬从河西来到哈密,送走从敦煌藏经洞“获得”的丰硕遗物后,踏上通往吐鲁番的征途。

他考察了吐鲁番的古代遗址后,选择未被德国人染指的、位于盆地中央的阿萨佛寺遗址做了彻底的发掘,获得“一些好的壁画、塑像碎块和注有日期的汉文、吐蕃文、回鹘文手稿”。1913年8月,斯坦因又踏进中国土地,进行第三次考察,于1914年11月进入吐鲁番,首先选择柏孜克里克为开端,接着是吐峪沟和木头沟诸石窟。他企图将格伦威德尔和勒柯克等“蓄意破坏和漫不经心”地切割后“剩下的东西取下来打包带走”。在其属下揭取壁画时,斯坦因去了乌鲁木齐。当他返回柏孜克里克,看到了“成果——60座满是精美壁画洞窟内的壁画已被剥下、搬空、装箱。自1915年1月7日我回来后,下一步工作可能再弄走三四十个洞窟”。他整整花了两个月的时间切割这里的壁画。当年2月,斯坦因以45峰骆驼满载着141箱文物而归。这批壁画和文物,现存印度新德里国立博物馆。1928年,他发表了这次考察的详细报告:Innermost Asia. Detailed report of exploration in Central Asia and Westmost China,5 vols(《亚洲腹地考古记——在中亚和中国西部考察的详细报告》,共五卷。)1948年,安德鲁斯(F.H.Andrewe)发表的Wall Paintings.from ancient Shrines in Central Asia(《中亚古代壁画》)一书中收集有斯坦因在柏孜克里克和吐峪沟等石窟切割的部分壁画。

此外,瑞典的国立人种学博物馆、美国普林斯顿大学也收藏有吐鲁番出土的文物①。

5.劫取者对吐鲁番壁画的争夺战

19世纪末至20世纪初,对吐鲁番佛教文物,特别是壁画艺术的这场争夺战持续了很长时间,牵涉到好几个国家,主要是俄、德、英、日四国。这种竞争一般“是以文雅的形式进行的(起码表面上是这样),但偶尔也有感情冲动、剑拔弩张的时候”。德国和俄国竟在拥有主权的中国境内划分掠夺遗物的势力范围,如1902年,格伦威德尔曾与俄国约定:德国人活动范围限制在吐鲁番一带的比较新的遗址,俄国人则限制在库车地区的一些比较古老的遗址。而1904年彼得堡却指示其驻乌鲁木齐领事馆,“尽快地前往吐鲁番去得到可能得到的壁画、手稿文书等”。后来,当俄国人发现德国人在发掘森姆塞木时,几乎动起武来。

德国人勒柯克要把吐鲁番优美的壁画切割下来,带回本国,却说是因为“当地农民的无知……和地震的破坏”。就连格伦威德尔也不赞成勒柯克的做法,两人之间产生了矛盾。其实,很多洞窟是在他们锄头的刨掘下出现的,包括最精美的第20窟,也是经过发掘才发现的。勒柯克在《新疆的地下文化宝藏》中叙述他们居住在柏孜克里克的心情时,幽默地自嘲道:“晚上,当我完成了维吾尔语的学习后,常常把自己所掌握的阿拉伯语、波斯语、德语、拉丁语、希腊语以及其他欧洲语言中的谚语或赞美诗写在我们住的屋子的墙上来装饰房间,在过道的墙上,我大大地写道:‘强盗者的密室’。”这句话道出这种行径的本质,其实,他们十分清楚自己所干“事业”的性质。

英国人斯坦因也没有放松,他“生怕德国人在他以前到达米兰,搬走他在1907年所发现的壁画”。但当他再次来到米兰,看见到处都是彩绘雕塑的碎片时,万分愤怒。在他的《中亚旅行记》中曾指责“一个徒有考古热情而缺乏准备、技术与经验的日本青年”。后来,斯坦因在回忆1914年,当他高兴地看到属下剥下柏孜克里克石窟60座洞窟内的壁画时,对安德鲁斯说:“我可不想在大庭广众前作无益盼忏悔,也不想让柏林博物馆那些正在反唇相讥的好汉找到口舌。唯一能使我安心的是:知道我曾化去了足够的时间,把那么多东西从不可避免的破坏中挽救出来,并使它们回归印度。”真是强盗的逻辑。这些都是发生在20世纪初的中国的咄咄怪事。

这些闯入我们家园肆无忌惮地进行掠夺的“探险”、“考古”家们,野蛮地发掘遗址,粗暴地割取壁画,“漫不经心”地工作,肆意破坏这些罕见的遗迹、珍贵的艺术。斯坦因批评德国人“用学术盗宝者的方式发掘”,“凡是可能出土‘发现物’的地方都遭到这种发掘。德语中有个很能说明这种方法的词‘Rauben’,即乱挖一气”。又说“勒柯克和格伦威德尔的助手,以及被他们博物馆雇用来充当‘技术员’的前水手,只在选中的壁画左右两侧粗粗做了加固。可以断言,那两位学者谁也没有亲自监督这些工作”。甚至连主张把壁画留在原地保存,以有助于研究的俄国奥登堡、德国格伦威德尔也没有忘记揭取并带走许多精美的壁画。日本人野村荣三郎在柏孜克里克看到许多壁画被损坏时说:“这些自命为文明国家学者的欧洲人,把世界至宝作为私有物的心理可以说比强盗还要卑劣。”其实,无论这些盗宝者怎样的互相诽谤、指责,其本质是毫无区别的,只不过是“五十步笑百步”而已。斯坦因在自己发掘过的遗址中也留下许多野蛮的、盗宝式的痕迹,如尼雅遗址等。

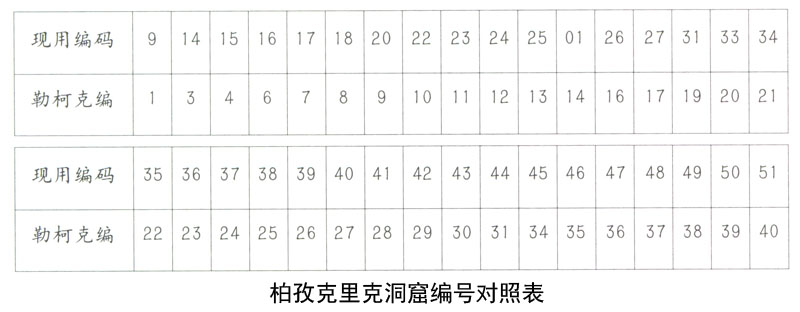

这些外国人劫取走的大量壁画,保存在外国的许多博物馆中,“成为这些博物馆的一部分”。但是,这些离开自己原来的环境、位置,甚至一个洞窟的壁画流失在相距万里的国家。如柏孜克里克第15窟,如前所述,这是一座回鹘早期的洞窟,描绘的佛本行经变图不仅内容丰富,画而宏大,其宽度大于高度,是研究佛本行经变图形成和发展的重要资料。而就绘画技艺来讲,无论人物的造型,线条的运用,色彩的配置,都堪称柏孜克里克之最。但该窟的壁画却分别流失在俄国、德国、日本、韩国、印度等相隔万里的国家,成为支离破碎的残块。这些掠夺式的行径,使我们再也无法看到原有壁画的整体面貌,大大地影响了对其内容的了解、考释,给研究工作带来了巨大的困难和损失。何况他们的编号又个个不同,甚至同一考察队的编号都不完全统一,如柏孜克里克现在的第14、第15窟,勒柯克编为第1、第2窟,格伦威德尔称为第3、第4窟。至于说俄国人克列门兹、奥登堡和斯坦因的编号,当然更不可能统一。同时,也有不少壁画的洞窟号被记错,如本书的一幅画面,安德鲁斯说出自第4窟,即今第15窟,但无论是从其内容、图案纹样、绘画技艺等各方面看,都不可能是该窟的壁画。笔者在整理和编辑这本图册时,常常被这些问题所困惑,陷于束手无策的境地。虽经三番五次地核对,花费了大量的时间,但仍有很多壁画至今出土地、部位等都不甚清楚,只有遗憾和愤慨。

这些被掠夺到别国的文化遗产,“成为所在国家的遗产的组成部分”,“为所在国家的公民服务”,但他们没有想到,也从来不会想到为原主权国家的公民服务,也不会顾及我们对自己文化遗产的民族感情。

前辈学者陈寅恪曾说:“敦煌学,乃吾国学术之伤心史也。”作为国际显学的吐鲁番学,也是我国学术界的一部伤心史。

① 见《文物》1962年第7、8期合刊

吐鲁番壁画/贾应逸编著.—济南: 山东美术出版社, 2013 ;