米兰古代佛寺——内殿M.V的绘画护壁

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

花彩装饰

对饰带完好处保存下来的短题字我们先将其放下暂不做进一步解释,现在可以去欣赏一下那一组迷人的人像。这组人像构成绘画内殿墙壁足部的护壁。与这些人像相连的波形花彩构成人像画板的边框。从起源和特征上看,这种花彩显然是希腊式的。上文我们已有机会表明,在犍陀罗浮雕板的装饰中,这种主题是多么常见。我也曾指出,我们所见护壁中修饰丰富的人像与犍陀罗浮雕板中的人像之间,总体上存在着相似性。但是,在开始回顾这些人像所表现出的明显的变化之前,我想顺便记录一下与花彩本身有关的几个细节。

花彩布置

从图89~95中可清楚看到,花彩由一绘成黑色的花环组成,大约5英寸半宽,处理成交替升高和下垂的波状曲线。包括花环的宽度,花彩最高约1英尺8英寸。下垂的曲部作半圆形,半圆形中间填以连续的半身人像。上升的曲部被年轻的人像扛在肩上支撑着。下垂的曲部比上升的略宽一些。这说明扛着花彩的人像所画的比例多少要比曲郡上方出现的半身人像小。两个上曲部中心之间的距离平均为2英尺7英寸。如果我们假定,所观察到的所有半圆形都是这个尺寸,并从内殿确定的直径26.5英尺计算出环形过道墙壁的周长大致为83.26英尺,那么我们将推论出,除门的约5英尺1英寸宽度外,可用作护壁的有效墙面,能够容纳总共30个半圆形和相应数目的半身人像。因为我们发现过道西墙已完全残毁,所以假设那里也曾有一门或一低窗,果真这样,那么半圆形和半身人像的总数将限于28个。我们将看到,我们还能找到其中的20个,虽然有些半圆形只剩下很不完整的轮廓。

花彩的装饰

起支撑作用的人像两侧各有一个花环,花环的突起部系着一根缎带,缎带通常为双层,黄绿色。每条缎带的上方和下方装饰着代表花的小球,三个为一组,交替为粉红色和白色。缎带的位置,与在犍陀罗浮雕花彩上所见完全相同,如果更仔细地察看,就会发现,那些花被安置在花环中。花彩垂曲的底部总是画着一个奇怪的椭圆形物体,类似倒过来的大罐,有一部分花彩还被其覆盖。在图89和图90中能够看到它的局部,但普遍已因磨损而严重毁坏。尚能辨别的部分色彩变化很大。有的有纯黑色的边,带有小花般的粉红色小点。有的为深红色,有的为白色,有的为鲜红色,有的为石板一样的灰色。还有一个为粉红色,上面填着种子形的黑色小点。对于这一点,将其与犍陀罗浮雕中的花彩作一对比,就会得到正确的解释,在犍陀罗浮雕花彩中,我们常常看到,花彩的下垂部被葫芦或甜瓜之类大型的水果向下压弯。护壁的背景为浅黄色。在半圆形中,头两侧和头与花彩之间的地方画一朵蔷薇花,6瓣或7瓣,具有晚期希腊化艺术中流行的那种传统型蔷薇花的特征。这些蔷薇花的色彩总是一边为绿色,另一边为粉红色或白色。

小爱神和其他扛花彩的人

肩扛花彩的年轻人总是立像,露出身高的四分之三。他们体现出两种不同的特征,从源流和图案上看,两种特征无疑都是古典式的。这些人像被处理得逼真自然,富于个性,明显具有希腊化艺术的印记。一种特征是无翼的阿莫里尼(amorini,小爱神——译者),标本见图89、93、95。另一种以披垂衣戴弗里几亚帽的人像为代表,尽管面部看起来像少女,但清清楚楚地使我想起年轻的密特拉神(古波斯光明之神)的肖像,对这种神的崇拜,从希腊化的东方伊朗边界一直传播到罗马帝国最边远的省。具有这种特征的标本见图90、9l、92、98,还有一件特别好的标本,虽然保存状况较差,但人像的头部却可以在湿壁画板中看到。我们有趣地注意到,在犍陀罗浮雕上,肩扛花彩的无翼小爱神中,着垂衣的孩子像并非完全没有。与这些浮雕板的布置有关联的另一点,就是对护壁上的那些扛花彩人像的处理方式,这些人像通常被处理成两两相向①,其功能必然意味着某种姿势的限制。然而不仅在面部特征和双眼的表情上,而且在手臂和手的位置上显然努力引入了一种令人喜爱的变化。这就是,有些帕提(putti,丘比特式的儿童形象)表现为双臂从花彩后面穿过来,并将手指放在花彩的边缘上(图93);有此则只用一个肩膀扛花彩,通常是用左肩(图89、90、95、98),同时他们中有一两个,右手持一种适当的小物品,例如葡或帕特拉(patera,碗或钵——译者)。阿莫里尼和戴弗里几亚帽的青年都处理成轮流出现,不然就是当将他们处理成对时,总是让其互相面对面,这无疑也是出于要引入同样可爱的变化这个目的。

一整套少女和青年

无翼厄洛特(Erote)和孩子似的密特拉神像的这种恰当结合,似乎是一个象征,说明其受到两种主要的影响,这两种影响通过波浪形花彩凹部上方引人注目的连续半身人像反映出来。每个凹部上方都画着一个男人或少女的头和胸部,每个半身像都自然地表现出独特的表情,这种自由处理的个性化表情使这一效果显得最为显著,尽管常常已退色。在画面和绘画技法方面,就像犍陀罗希腊式佛教雕塑中的一样,希腊化艺术的影响表现得十分突出。但其中似乎混合了复活的古伊朗艺术风格的影响,尽管没那么明显。这些半身像中只有一个例外,即显然是从上部饰带借用来的印度太子半身像,使人想起创造他们表情的艺术有些印度特征。只要一瞥就会看得很清楚,混合在这套迷人的奇怪护壁画中的人像,没有一个与佛教崇拜有关系,而这个寺庙却是专为佛教崇拜而设。希腊化佛教艺术的纯粹装饰浮雕是如此之多,但即使没有它们提供的证明,我们也不可能认识不到,整个护壁画的目的其实是为了看起来能够赏心悦目。这些快乐的人像表现出的差别,使我一开始就把设计这些人像,看做是为了使生活中的各种快乐人格化,从我的《旅行杂记》中读到那里的艰难条件的人对此也许不会感到惊奇,我就是在那种艰难条件下,在该遗址坚持工作了数月。

南护壁上的第一组人像

像上部饰带一样,对残存护壁的详细描述,最好从南半圆形的左端开始。当虔诚的访问者开始沿着窣堵波绕行,护壁肯定就是从那里开始将自己展现在访问者的眼前。在紧靠着环形过道入口的墙壁上,开始画出花彩,开始部分为一个上曲部的中间部位,那里用通常的缎带固定着一个花环,缎带呈绯红色,像围巾一样向下垂着。第一个半圆形中画着一大朵深红色的花,宽接近1英尺,花瓣和萼片为传统型,中心呈圆形,暗黄色,上面画着表示种籽或雄蕊的红色小圆环。花彩的下一个上曲部,由一个阿莫里尼扛着,从图89中可看到,这个小爱神的右手放在他的胸部,砖红色的腰布垂在臀部周围。他额上的头发装饰成双叶形发缕,与M.Ⅲ“天使”额上的发式类似。在护壁的这个人像和所有其他人像中,对肌肤的“光与影”处理,由于比例较大,可以观察得清清楚楚,它与对M.Ⅲ湿壁画板的描述中介绍得非常详细的那种相同。

演奏曼陀林的少女

接下来的一个半圆形中,画着一个少女优美的半身像(图89、90、94),少女正弹奏着四弦曼陀林,她的双眼娴静地看向下方。她长着浓密的黑发,额上的头发装饰成上文已述湿壁画断块(图97)中的那种发式,颈后的头发用深红色缎带扎成一束。额上的头发上戴着一个用红珠子装配成的花冠,花冠的中心镶着大小各两颗红宝石。头上环绕着一个用白玫瑰编织的大花环,玫瑰花的中心绽放出粉红色雄蕊。每一只耳前都垂悬着一缕卷曲的垂肩发,耳下垂着一朵深红色的花。充满性感的双唇与这个成熟美人的精心装扮相得益彰,浓厚的深红色斗篷披覆在她的左肩,将其一部分石板色的背心遮盖,这增强了其充分发育的效果。她右边的花彩由一个戴弗里几亚帽的青年扛着,青年的双手抱着花彩,一件贴身的绿衣从颈部垂至膝上,暗黄色帽子的长垂片遮住了双耳和部分脖子。

长胡须的男性头像

接下来的凹部中画着一个长着胡须的男性半身像(图90、94),他面对着刚才描述的少女,容貌和服装特征很明显。浓密而卷曲的黑发,浓髭长须,本身就足以清楚表明,这个头像与其他半身像中所表现的古典男子头像不同。双眼、相交于阔鼻上方的浓眉、低额和厚唇,它们表现出的特征,似乎与古典艺术中表现出的北方野蛮人有某种联系,比如斯基泰人或高卢人。上抬并靠在胸部的右手持一高脚杯,无疑是玻璃质,因为杯后面衣服的颜色透了过来,产生特有的光泽。浅蓝灰色外套用一条宽领带交叉于胸前,领带上显示有轮廓鲜明的阿拉伯式花饰,花饰的底色为奶油色,花纹为红色和黑色。脸、姿势和服饰各个方面似乎都传达出对人世美好事物的真诚热爱,从早期中文记载和其他证据判断,这似乎总是居住于新疆绿洲的民族品格中占主导地位的特征,就像今天一样。好像是得到某种启发,画家让支撑右边花彩的戴弗里几亚帽的青年手持一串深红色葡萄。遗憾的是,图91没有将此细节表现出来。精心描画的人像有着一双如梦的大眼,他穿着一件带袖的紧身绿背心,戴淡紫色帽或兜帽,帽下有一小缕头发露出在额前。

印度太子半身像

花彩的下一个凹部画着一个男性半身像,一看便知是从上部饰带中复制过来的须大拏太子像(Prince Vessantara)。半身像的位置就在表现太子施舍白象的情景之下,这显然不只是偶然。如果这套引人注目的半身像中也要包括一个印度人的话,那么出现白象这个动物的地方,当是其最合适的位置,因为白象是印度的象征。男性半身像面部全部剃光,只留有卷曲的小髭,就像希腊化佛教雕塑家可能曾从属于同一时期的印度那里借来表现其喜爱的乔答摩菩萨的那种。面部特征和梦幻般的双眼传达出一种显然是印度式柔和的表情。黑色发缕垂于耳下,有助于使面部产生一种加长感。头饰在所有细节上都与须大拏像所戴头饰相同,这里就不必细述了。淡绿色斗篷大多披在左肩。这样胸部的大部分就袒露出来,对照这套湿壁画中另一幅半身像全身着垂衣的外表,似乎是要表明这是一个从遥远的南方引入的陌生人。耳中的大型装饰,环绕在颈部的饰以珠宝的宽带和粗大的手镯,全都画成暗红色,从饰带上我们对此已很熟悉。但这里由于这个印度人像与完全世俗的人像在一起出现,因此它们也许可以被解释为一种象征,表示其喜爱珠光宝气,印度上流社会的成年男子总是特别有此爱好,这已为大量证据所证明,包括犍陀罗雕塑。右手似乎举着一个水果,很清楚为暗黄色,带有红边,从形状和颜色看,可能是一个石榴。

持细颈瓶的少女

右面是一个阿莫里尼,额上有一缕叶形发束,臀部着淡红褐色腰布。阿莫里尼的右边是又一个半圆形,里面画一位美少女半身像,少女姿态优雅,左肩承一细颈瓶,右手持一白色帕特拉(图93、95)。她的一双大眼充满生气,半转向左方,略微上视,似乎是以传统的方式向从门口进入的访问者致意。她细致优雅、精心描绘的面庞,显然是一个希腊人,但似乎混合了其他民族的特征,因而看上去像是一位地中海东部或切尔克斯型美女。浓密乌黑的头发上戴着的白色头巾又表明她是近东或伊朗人。一条红色装饰品横贯至右边,那里用一条红带扎着一个黑色球形物。长鬈发垂于耳前,发梢上曲,额上露出的头发范围很宽,装饰着三串红珠子,可能是珊瑚。长而优美的粉红色垂饰自双耳垂下,相同颜色的手镯套在手腕上。胸部和双肩着深红褐色紧身衣,于胸前交错,并有袖子。颈部袒露。一条美丽的浅绿色面纱自头饰垂下,落至左肩上,然后通过左胸而下悬。

具西方人特征的男子头像

右面的阿莫里尼(图95)以温文尔雅的方式扛着花彩,他的右手放在臀部,臀部覆盖着一块绿色围巾。他圆胖的脸庞看上去完全是西方人,画得非常出色。他看起来像是专心地注视着身旁美丽的女士。我的双眼也感觉到这个美与仁慈化身的迷人的魅力,觉得这废墟和周围沙漠的荒凉也显得美丽起来。但是,这个美丽的半身像以对面一个显然是西方人的男子头像来获得平衡,这是很奇怪的。这个男子头像有点罗马人的痕迹(图95)。这是一个青年的头,短而方,额头宽而低,头顶平,颚方形。这块壁画虽然已被极度毁坏,我还是设法带了回来,下文将要解释这一点。眼睛大,布置得很直,眼的上方画着弓形眉。健壮的脸庞剃得精光,修剪得很短的黑发延伸到耳前。肤色用“高光和阴影”进行处理,与M.Ⅲ护壁上的头像的处理相同。衣服由暗红色外套或宽外袍和披在上面的浅绿色斗篷组成,颜色已极度淡化。斗篷搭在右肩上。右臂上抬横过胸部,在原湿壁画中,我能清楚辨识出手的这个特别的姿势,但在照片中已不再能够看出来。这个姿势让人想起古典莫拉(Mora)游戏的表演者,食指和小指伸开,中间的两个手指向下弯曲。

半圆壁的最后一个半圆形

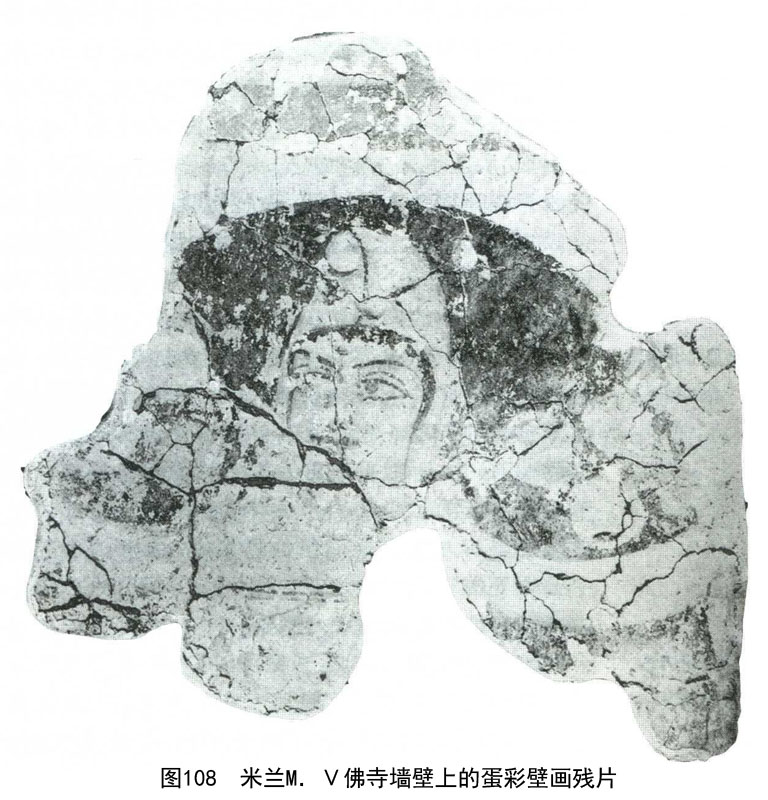

在这个半身像之后,墙的绘画面达到的护壁高度虽然足以容纳三个半圆形,但因从上面落下的土坯块而毁坏严重,没有留下任何人像痕迹。但紧靠着西墙裂口开始的地方,保存有一度填于花彩凹部的罕见的少女半身像痕迹,其右面是一戴弗里几亚帽的青年,他支撑着花环(图108)。人像还在墙上时,颈部以下便已严重毁坏,我可以说是试验性地设法移走的部分,由于灰泥非常脆弱,又遭受了一些损害。然而即使如此,还是可以看出,这个美人脸部特征细致优雅,椭圆形脸庞优美动人,张大的双眼活泼可爱,巧妙画出阴影的肤色更是明艳悦目。发白的暗黄色帽子下面,可见窄窄的黑色发际,也保留着部分红色衣服的痕迹。右手手指形状完美,举着一个口沿为褐色的碗靠在胸前,宛如在饮水一般。接下来的一个半身像只可认出为一个男子的轮廓,他右手持一个帕特拉。其余墙壁被完全毁坏。

北段弧壁上半圆形中的人像

北半段弧壁左端环形过道的墙壁上,表而的灰泥发现已严重毁坏。所以在那里见到的第一个人像,只能确定他是一位男子,长着胡须,头发飘垂,着黑色背心和绿色上衣。下一个人像,头画得相当完美,肩负着花彩,头戴弗里几亚帽,身着绿色服装。这个人像与另一个年轻密特拉神(古波斯光明之神)式天使像之间的凹部状况很差,保存着一个少女的头和胸部。虽然大部分地方已被抹去,还是可看出她一双水灵灵的大眼直视着前方,发辫垂至描绘得十分完美的颈部。衣服是一件红褐色的背心和一块黑色披肩。右手似乎握着一把三弦乐器的尾部。至于下一个半圆形中的男子头像,双眼上方的部位已被抹去。下方显示有很粗的黑发缕,浓密的上髭和变尖的下曲须。衣服为绿色,颈上开有领口,领口的边缘置一红褐色宽围巾,形成一个三角形。

少女半身像侧面的阿莫里尼

接下来的两个半圆形见图98。侧侍于第一个半圆形两侧的两个阿莫里尼互相面对着面,左边的那个描画成嬉戏的姿势,用右手抓住跷起的左脚。两个阿莫里尼剃光的额上都有奇特的叶形发缕。他们之间的花彩凹部有一个美丽的少女,少女快乐地看向左方,脸上带着笑容。她浓密的黑发显然扎成一束,置于颈后,头发的上面带着一个白色花冠,花冠的边上织着绯红色的花边。垂肩长发悬垂于耳前,上面挂着红色装饰品。外套暗黄色,有许多褶皱,上面的披风披在左肩上。下一个半圆形中有一个青年的头和胸部,他的特征似乎是对近东的回忆。他有着卷曲的黑发,额头很低,额头上的头发被剪得很齐整,细长的发缕半垂于耳前。下巴和颚部长着稀疏的汗毛。右手(由于错误的润色,照片中的右手受到一些损害,但1914年拍的照片很清楚)上抬作“玩莫拉”姿势,这个姿势上文已经说过,食指和小指伸开,其余手指内曲。他的衣服是一件绿色无袖背心,里面穿有一件肉色内衣,背心的右臂上画有古典式褶皱。右边扛花彩人像的粉红色上衣显示有很粗的褶皱,这个人像戴一淡紫色弗里几亚帽,着绿色裙子。

其余半圆形中的人像

靠近东头的护壁上剩余的人像或多或少表面都遭受到一些损坏,有些地方灰泥面起皮脱落,有些颜色已失。剩余部分由于现已难以解释清楚,我不能对其加以举例说明,对他们的描述必定十分简略。下一个半圆形包含着一个少女美丽的头像,黑发扎成宽松的发辫垂悬于颈下,发冠上面环绕着深红色匍匐植物。她穿一身绿色内衣,双肩和部分胸部上罩着淡粉色斗篷。右手手指从此斗篷下面露出来,紧握着斗篷的边缘,姿势在着宽外袍的古典雕像中很常见。旁边是一戴弗里几亚帽的扛花彩人像,他戴粉红色帽子,着绿色汗衫,面对着他的垂饰。他以外是一个长有须的男子头像,几乎完全毁坏了。一顶圆锥形暗黄色帽子和一块黑色围巾斜穿于双肩和胸部之上,见图94,让人想到是要表现一位“野蛮人”。最后,在两个淡化到几乎不能辨识的阿莫里尼之间,出现另一个男子头像的残迹,这个男子的头发很长,黑色,留有帝须,尖髭向上弯曲。这个人像也带有宽围巾,红褐色,交叉于胸部,显然是“野蛮人”风格。所有半圆形中的最后一个,花彩在那里结束于门口的北侧,就像在其对面标志着花彩开始的半圆形中一样,这里也有一朵类似的深红色大蔷薇花。

护壁人像中的西方艺术精神

对护壁的详细检查现已完成,它使我较易于解释当我实际面对这些壁画时便引起我注意并令我迷惑了好长时间的一点。这就是上部饰带组成的艺术处理和护壁中人像的艺术处理之间的差别。这个差别清清楚楚地存在,然而却难以定义。在护壁人像的艺术处理中,总的装饰设计,图案的风格,着色的技巧及其使人产生错觉的明暗对照画法的使用,每一个人像处理中采用的醒目的自由化手法,几乎一切都强烈表明,这件作品的画家主要是在复制从东方化希腊艺术充分发展起来的风格,可是他对其精神的熟悉,对其技法知识的直接掌握,又为他画出的每一个半身人像赋予了一种个性化的氛围。看着他的这套护壁作品,我觉得没有必要再去考虑这些扛着花彩装饰并使其富有趣味的明艳的人像指的是什么。在西方人看来,感觉到几乎所有这些人像都充满着生活的美和快乐,并由此而感到心里洋溢出欢乐的情怀,这就足够了。

饰带中传说的处理

当我的视线落在护壁上时,我常常感到自己好像要被那上面的绘画艺术所感染,几乎要相信自己与其说是站在赛里斯(Seres,中国——译者)这个特别边境上的佛教圣所(指教堂、寺院等)废墟中,不如说是身处罗马帝国末期叙利亚或其他某个东北方省的一个别墅废墟之中。当我审视着饰带,印象又有很大不同。不用说印度太子像的身份、技法等方面的许多相似之点已雄辩证明这也是出自同一人之手。然而虽然有许多特征,例如垂衣和四马二轮战车,可能显然直接源自晚期古典艺术,但也有许多特征证明这种印象,即这个画家在这里所依据的原型,已经被改编成一种明显是印度传统的具体得多的模式并被确定下来。

希腊化佛教艺术的惯用手法

尽管目前肯定还有许多难解之处,许多结论是推测性的,但饰带中所绘佛教传说的识别被认为可以解释那个印象。在这个饰带中很清楚,不论画家的原住地在何处,他不得不受到装饰主题神圣性质的约束,必须完全坚持传统表示法。与印度西北边界所建立的一样,希腊化佛教艺术可能在数世纪前就已采用这种传统表示法来表现那个喜爱的传说。另一方面,关于护壁,我们试图假定,作品的纯装饰和明白世俗的性质使他可以自由地接受更直接更新的西方艺术的影响。如果要我当场简明地表达我的解释,我会毫不犹豫地奉上如下这个推测性的回答:印度的希腊化佛教风格在饰带中打下了烙印,而希腊化的近东同一时期的艺术,则从伊朗传播过来,在护壁上产生了影响。

① 参见图90、91、93~95。——原注

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰