唐朝与南海诸国通贡关系研究

作者:周伟洲

中国古代所谓的“朝贡”、“朝献”,源于先秦时期的政治制度,即“服事制”,也就是在王畿、诸侯国等华夏族之外,众多的周边民族或国家被名之为“要服”、“荒服”,他们要向华夏天子每岁朝贡,承认天子的统治地位。①此后,历代中国王朝除对自己直接管辖的地区外,凡是周边民族地区及国外一些民族或国家派遣来的使臣之事,一律称之为“朝贡”或“朝献”,视这些地方为其羁縻的“荒服”之地,在政治上是自己的附属。因此,回赐的物品,称之为“赏赐”,有时对来“贡”的使臣或其国主、首领赐之以官爵名号。事实上,朝贡的民族或国家,其中大部分周边民族或小的割据势力的确在政治上是附属于当时的中国王朝的,他们的朝贡有政治依附关系的性质。但是,也有一部分是距中国遥远的外国遣使,他们与当时的中国王朝并没有政治上的臣属关系,故其朝贡实质上属于一种贸易和交流的性质。

在中国历史上,有周边民族及外国的“朝贡”,相应也有历代中国王朝派遣使臣到这些朝贡的周边民族和外国,以宣慰、封敕、赏赐为名,进行交往。所谓的“通贡”,则主要指周边民族及外国的朝贡,也包含历史上中国王朝遣使到这些地区和国家的活动。它既是一种政治交往,也含有经济(贸易)和文化交往的性质。

中国古代“通贡”的情况很普遍,可以说历朝历代均有,特别是在中国统一、强盛的时期,通贡的地区和国家更广,次数更多。深入地研究中国古代某一时期与某一地区或国家的通贡关系,就成为中国民族关系史和中外关系史中一个重要的课题,具有重要的学术价值和现实意义。本文即选取了以往学界研究不多的唐朝与南海诸国的通贡关系,作一较为深入地探讨,不妥之处望指正。

一 南海诸国至唐朝的朝贡

唐朝统一后,历太宗之“贞观之治”和玄宗的“开元之治”,国力强盛,周边民族及今亚洲、欧洲等地各国与唐朝建立了友好的关系。特别是亚洲各国更是纷纷遣使至唐,与之在政治、经济和文化等方面进行了广泛的交流。唐代京师长安成了各国交流之中心,国际大都会。这种局面在中国历史也是罕见的。在亚洲诸国中,也包括属今东南亚的南海诸国。下面先将南海诸国向唐朝贡的情况列表如下:

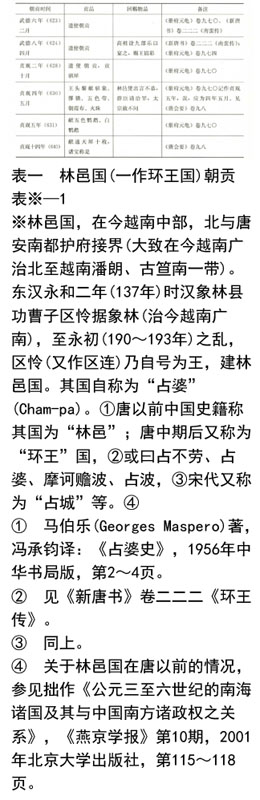

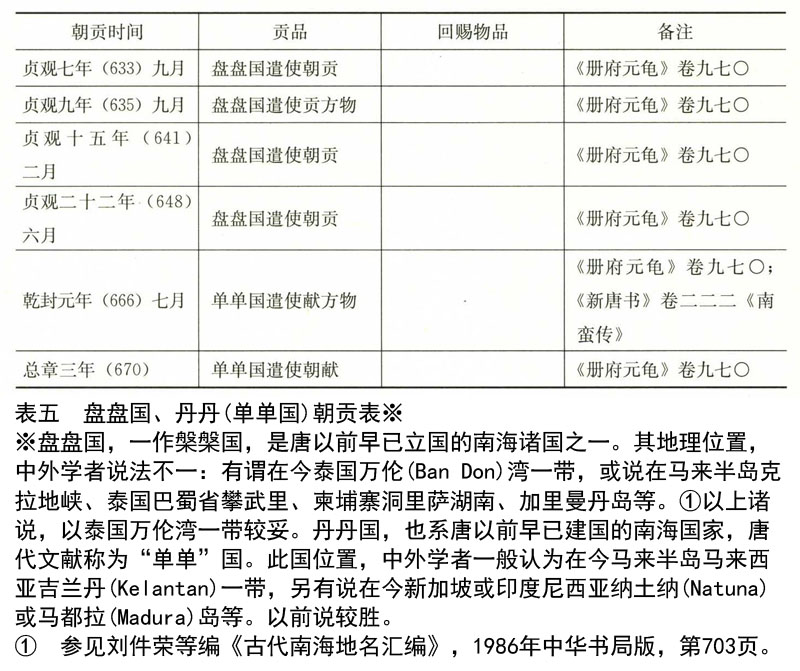

以上八表基本上将有唐一代南海诸国至唐朝朝贡的情况反映出来;当然,史籍所记朝贡情况可能有遗漏或错讹之处。现仅就八表所提供的情况,对南海诸国的朝贡作一剖析。

1.向唐朝朝贡的南海诸国中,邻近唐安南都护府的林邑国(环王国)朝贡次数最多,达三十五次(一年两次遣使统计在内);其次是真腊国共十六次(包括文单国,属国不计),诃陵国(闍婆)共约十三次,室利佛逝国共六次(不包括其属国),堕和罗国四次(不包括其属国),盘盘国四次,骠国三次,陁洹国三次,丹丹国、参半国、拘萎密国各二次,其余诸国则仅见一次。另有未直接遣使至京师长安,但几乎每年均到广州贸易的罗越国。

唐代南海诸国的朝贡的性质,除邻近唐朝的林邑国,沿东汉、魏晋南朝的惯例,政治上具有一定的从属特征以外,其余南海诸国的朝贡均应属贸易交往的性质。不过,由于当时唐朝是世界帝国,经济、文化高度发展,在当时的历史条件下,南海诸国的朝贡仍有一些政治因素,如他们欲借唐朝大国的声威和力量壮大自己,或从朝贡中取得贸易的好处等。上述八表有唐朝赐使臣或其国王官爵名号,即是证明。当然,今天我们分析唐朝与南海诸国的关系(包括通贡关系),主要还是从经济、文化交流的角度着眼,这也是符合当时的历史事实的。

2.从南海诸国向唐朝朝贡的次数来看,除了邻近的林邑国、真腊国朝贡次数较多外,其余诸国的朝贡远不如同期的西域(包括中亚)、北方游牧民族及朝鲜半岛诸国、日本等地的朝贡次数多。且南海诸国(除室利佛逝国外)朝贡时期主要集中在初唐至玄宗开元年前及安史之乱后,颇令人费解。考其原因,主要是盛唐时京师长安为“胡化”最深之时,玄宗对胡人(主要是今新疆及中亚等地各族)及其文化特别感兴趣,故长安日常生活中的衣食住行及乐舞、宗教无不深染“胡风”②。而朝鲜半岛与日本则为盛唐文化所吸引,遣唐使及留学生甚多。因而,南海诸国的朝贡受到了“冷落”,故其朝贡相对减少。其次,南海诸国海上或西南交通道路艰险,路途遥远,费时颇多。而长安至西域的陆上丝绸之路在安史之乱后,吐蕃占据河陇,阻断了这条畅通的丝路后,经过南海诸国的海上交通则日趋重要,远在南亚、西亚、欧洲的一些国家也多改道海路至中国,故南海诸国的朝贡相对又多了起来。

3.唐朝京师长安,沿先秦、汉魏以来在中央设置接待和管理周边民族和外国来朝贡的机构和官员。主要是“鸿胪寺”,“掌宾客及凶仪之事”,规定“海外诸蕃朝贺进贡使有下从,留其半于境;繇海路朝者,广州择首领一人、左右二人入朝;所献之物,先上其数于鸿胪。凡客还,鸿胪籍衣赍赐物多少以报主客(主客郎中),给过所(即今之通行证)”③。鸿胪寺官员,设鸿胪卿一人,从三品;少卿二人,从四品上;丞二人,从六品上;领典客、司仪二署。④诸朝贡使或蕃主来京后,居“鸿胪客馆”(今在今西安含光门遗址东,唐鸿胪寺西)。《通典》卷一三一引《开元礼纂》二十六详细记载了主要国使、蕃主住鸿胪客馆后,怎样迎劳、宴请、接受表章等礼仪。

又唐中央尚书省礼部下属之“主客郎中”,也掌“诸蕃朝见之事”;规定“殊俗入朝者,始至之州给牒,覆其人数,谓之边牒……供客食料,以四时输鸿胪(寺),季终句会之。客初至及辞设会,第一等视三品,第二等视四品,第三等视五品,蕃望非高者,视散官而减半,参日设食。⑤路由大海者,给祈羊豕皆一。西南蕃使还者,给人海程粮;西北诸蕃,则给度碛程粮”⑥。武周证圣元年(695年)九月五日,还专门规定:“蕃国使入朝,其粮料分等第给。南天竺、北天竺、波斯(今伊朗)、大食(阿拉伯)等国使,宜给六个月粮;尸利佛逝、真腊、诃陵等国使,给五个月粮;林邑国使,给三个月粮。”⑦

二 南海诸国朝贡贡品分析

上述八表中,南海诸国至唐朝贡贡品多为本地的特产方物,主要有:

林邑贡品:驯象、镠锁、五色带、朝霞布、火珠、五色鹦鹉、通天犀、战象、白象、象牙、花氎、珍珠、黑沉香、白氎、白花氎、犀牛等。

真腊贡品:驯象、犀牛。

骠国贡品:骠国乐。

堕和罗国及属国贡品:白鹦鹉、五色鹦鹉、婆律膏、象牙、火珠。

室利佛逝国贡品:侏儒、僧耆女、杂乐人、五色鹦鹉。

诃陵国贡品:僧衹童、僧祇女、五色鹦鹉、频伽鸟、玳瑁、生犀、女乐、异香奇宝等。

以上贡品中,各种象(驯象、白象、战象)、犀牛及犀角、通天犀、玳瑁、真珠(珍珠、明珠)、火珠(水晶球)等,均为南海诸国特产,系自汉以来南海诸国朝贡或贸易的物品,不赘述。

骠国乐、杂乐、女乐等,为南海诸国乐舞以朝贡方式传入中国唐朝长安。早在唐以前,南海的扶南乐已传入长安,贞元十八年骠国也进“骠国乐”,还有室利佛逝献杂乐人,诃陵国所献女乐等,唐朝统称为“四方之乐”中的“南蛮乐”⑧。这些乐舞对唐代的乐舞有一定的影响,是唐朝与南海诸国文化交流的一种形式。⑨

僧耆女、僧衹童、僧衹女,僧耆或僧衹,即层期,其原意为波斯语Zanj,义为黑人。僧祇女或僧衹童,也就是唐宋笔记小说中常提到的“昆仑奴”。非洲及南海诸国中,有短小卷发之黑人,统称为昆仑奴。唐人将僧祇作为昆仑奴之一种。正如唐慧琳《一切经音义》卷八一释“昆仑语”说:“上音昆,下音仑。时俗语便,亦曰骨论。南海州岛中夷人也。甚黑,裸形,能驯伏猛兽犀象。种类数般,即有僧祇、突弥、骨堂、閤蔑(吉蔑)等……言语不正,异于诸蕃,善入水,竟日不死”。上述南海诸国所献的僧衹女(童)有可能是大食掠买至南海的非洲黑人,也可能是南海当地的昆仑奴。⑩

南海诸国贡品多有鹦鹉,据唐慧琳《一切经音义》卷四释“鹦鹉”说:“上乌耕反,下音武,或作□,二体同。《山海经》云:黄山有鸟,青羽赤喙,人舌能作人语,名曰鹦鹉。《曲礼》曰:鹦鹉能言不离飞,鸟是也。”此鸟梵语名“叔伽”,也即今之鹦鹉,产于岭南及南海诸国。所谓“白鹦鹉”、“五色鹦鹉”,即其羽毛非一般之青色,而是白或彩色。《新唐书》卷二二二《南蛮传》记:唐贞观时,林邑献白鹦鹉、五色鹦鹉,“数诉寒,有诏还之”。在唐代文献、笔记小说中,多有长安宫廷、富人家中养鹦鹉的记载。

又诃陵国所献之“频迦鸟”,唐释元应撰《一切经音义》卷一释“迦陵频伽”说:“经中或作歌罗频伽,或云加兰迦,或言羯罗频迦,或言毗伽,皆梵音讹转也。迦陵者,好;毗伽者,声;名好声鸟也。”则频伽鸟,即声音好听之鸟。

朝霞布、鲜白氎、花氎、白花氎、五色带,此皆南海诸国所产之木棉或棉花织成。《新唐书》卷二二二《南蛮传》婆利国条记:“古贝,草也,缉其花为布,粗曰贝,精曰氎。”上述诸种,皆精制之棉织品,色或白,或织染有花纹。而唐代内地对棉花、棉布尚不熟悉,故上引《一切经音义》释“氎”皆以为系毛织品。朝霞布、五色带,也系用木棉或棉花织成,色似朝霞,或有五色。

镠锁,镠指上品黄金,也曰紫磨金;则镠锁,即用上等黄金所制之锁。

沉香、黑沉香,据《梁书》卷五四《诸夷·林邑传》记:“沉木者,土人斫断之,积以岁年,朽烂而心节独在,置水中则沉,故名沉香。次不沉不浮者,曰嶘香也。”其实,沉香是一种瑞香科常绿乔木,植物学名为Aaquilaria agallochn,亦称“奇南香”、“伽南香”,心柱为著名的熏香料,其树枝、根也可入药,治喘息、呕吐等。主要产于印度及南海诸国,黑色为佳。

婆律膏,即西汉时南海诸国产“果布”(11),这是一种名为“果布婆律”的香料,又名龙脑香(冰片)。唐段成式《酉阳杂俎》卷一八木篇记:“龙脑香树,出婆利国,婆利呼为固不婆律。亦出波斯国。树高八九丈,大可六七围,叶圆而背白,无花实。其树有肥有瘦,瘦者有婆律膏香。一曰瘦者出龙脑香,肥者出婆律膏也。在木心中,断其树,劈取之,膏于树端流出,斫树作坎而承之。入药用,别有法。”可见,婆律膏也系龙脑香之一种。

表中还记诃陵国在元和十年贡“异香名宝”,据唐苏鹗撰《杜阳杂编》卷下记:咸通十四年(873年),唐懿宗从今扶风法门寺迎佛骨入长安,所设“道场,即设金花帐,温清床,龙麟之席,凤毛之褥,梵玉髓之香,荐琼膏之乳,皆九年(应为元和十年,815年)诃陵国所贡献也”。以上所指或即其所贡“异香名宝”。

在分析南海诸国朝贡的贡品后,不禁使人产生了一个疑问,即这些贡品主要是南海诸国的特产方物,数量很少,因此,朝贡作为双方经济贸易的性质和特点难以体现和理解。其实,中国历史上的朝贡,只是经济贸易的一种政治表现形式。它主要不在于朝贡使臣在京师向皇帝献贡品,以及皇帝以贡品价值更高的回赐(主要是锦彩等丝织品)的变相贸易;而主要是周边民族或外国以朝贡为名,携带大批商人、商团,在中国沿途进行贸易。(12)南海诸国也不例外,其由海道来的使臣也带有大批商人(包括印度和大食等地商人)乘舶来唐朝贸易。正因为如此,所以唐廷不得不明确规定:“繇海路朝者,广州择首领一人、左右二人入朝。”其余的商人、商团则留在广州及沿海口岸进行贸易。这就是当时中国沿海地区,特别是广州、交州(治今越南河内)等地经济贸易得以发展的原因之一。当时广州聚居有外国商人(蕃客)约十二万。(13)唐朝也于广州、安南(治交州)设有市舶使,广州有外国商人聚居之“蕃坊”。其中至少有一部分是以朝贡为名而留居该地进行贸易的外国商人(包括南海诸国商人)。如果将上述情况也纳入“朝贡”的范围内,则对朝贡的经济贸易性质就不会产生任何疑问了。

三 唐朝派遣至南海诸国的使团

以上八表所列皆南海诸国至唐长安朝贡情况,有唐一代约三百年,是否也派遣使臣出使南海诸国,如隋代常骏之出使赤土国(今马来半岛宋卡)?目前尚还未见正史中有关这方面的记载。不过,在曾经长期居住于南海室利佛逝国的唐代求法高僧义净所撰《大唐西域求法高僧传》中,可发现唐朝曾多次遣使至南海诸国:

一是该书卷上“大乘灯禅师条”记:其“幼随父母泛舶往杜和罗钵底国(即堕和罗国),方始出家。后随唐使剡(郯)绪相逐入京,于大慈恩寺三藏法师玄奘处进受具戒”。据国内学者推测,因堕和罗国贞观十二年遣使贡方物,二十三年又朝献,故郯绪或为贞观二十三年堕和罗国遣使后回聘之唐使(14)。此说可信。

二是该书卷上彼岸、智岸条记:两僧均为高昌(今新疆吐鲁番)人,“少长京师,传灯在念,既而归心胜理,遂乃观化中天,与使人王玄廓相随。泛舶海中,遇疾俱卒”。过去有学者认为,“使人王玄廓”,即王玄策之讹(15);也有学者认为王玄策不可能由海路返唐,存疑(16)。因以上所记过于简约,按文意也可释为彼岸、智岸在印度与使人王玄策(或王玄廓)相随,后仅其两人乘舶由海路,途中遇难。因此,唐使王玄廓有可能即王玄策,但其决非使南海而“遇疾俱亡”者。

三是同书卷下大津法师条,内记其以永淳二年(683年)“振锡南海……乃赍经像,与唐使相逐,泛舶月余,达尸利佛逝洲”。王邦维《大唐西域求法高僧传校注》卷下注云:“此唐使未详为谁。《新唐书》卷二二二下《南蛮传》:‘(室利佛逝)国王号曷密多。咸亨至开元间,数遣使者朝,表为边吏侵掠,有诏广州慰抚’。唐使或与此有关。”(17)此可备一说。

以上记载说明,唐朝确多次遣使至南海诸国,或由海路遣使经南海国至天竺等地,可惜再未见有详细记录。

此外,在一九八四年四月考古工作者在陕西泾阳县扫宋乡大小杨户村附近发现一通石碑题为《唐故杨府君神道之碑》。碑首高85.5,身高189.5厘米,上宽93.5,下宽102.5厘米。正面镌刻行书碑文,首为篆书。碑主人杨府君即“唐右三军僻仗、大中大夫、行内侍省内给事、赐紫金鱼袋、上柱国、弘农县开国男、食邑三百户”之杨良瑶。据碑文知,杨良瑶,字良瑶,京兆云阳(今陕西泾阳)人,至德(756~758年)中入为内养,为宦官。代宗大历六年(771年),迁朝仪郎、宫闱局丞,先后奉诏宣慰安南(即安南都护府,治今越南河内),震慑广府(广州),不辱使命。碑文还记:

贞元初,既清寇难(指平朱泚之乱),天下怡安,四海无波,九泽入觐。昔使绝域,西汉难其选;今通区外,皇上思其人,以才类能,非公莫可。以贞元元年四月,赐绯鱼袋,充聘使于黑衣大食,备判官内傔,受国信诏书,奉命遂行,不畏乎远。届于南海,舍陆登舟,遐尔无惮险之容,禀然有必济之色。义激左右,忠感鬼神,公于是剪发祭波,指日誓众,遂得阳侯敛浪,屏翳调风,挂帆凌汗漫之空,举棹乘灏淼之气。黑夜则神灯表路,白昼乃仙兽前驱,星霜再周,经过万国,播皇风于异俗,被声教于无垠。德返如期,成命不坠,斯又我公仗忠信之明效也。(18)

据此,知在贞元元年(785)四月,杨良瑶奉诏为国使,出使黑衣大食。黑衣大食即阿拔斯人(先知穆罕默德叔父阿拔斯后代)于公元750年灭亡了伍麦叶王朝,在今西亚的伊朗、伊拉克、叙利亚(后又征服中亚)等地建立的阿拉伯伊斯兰国家,史称“阿拔斯(Abbasid)王朝”。因其在反对伍麦叶王朝时,打出的是伊斯兰教先知穆罕默德使用过的黑旗,与伍麦叶王朝的白旗相对立,故中国文献称伍麦叶王朝为“白衣大食”,阿拔斯王朝为“黑衣大食”。阿拔斯王朝建立后,与唐朝关系密切,多次遣使中国,曾出兵助唐平定安史之乱。由于安史之乱后,唐朝与中亚、西亚的陆路交通受到吐蕃的阻隔,故大食与唐朝均积极发展海上交通,大批大食商人出现在广州、扬州等沿海口岸。

贞元元年唐德宗之遣杨良瑶出使黑衣大食,一方面是为了加强与黑衣大食的关系;另一方面也有联其抗吐蕃的用意在内。(19)碑文说,杨良瑶是“届于南海,舍陆登舟”,即由广州或安南乘舶,经海上,过南海诸国,达黑衣大食都城缚达(今巴格达,黑衣大食于七六六年始迁都于此)。碑文所述,“星霜再周,经过万国”,即途中有一年有余,很可能途中访问了不少的南海国家,可惜碑文未记述其路程及在南海国家的情况。但是,我们推测其航程应即唐贾耽所记广州至大食的航程。(20)贾耽(730~850年),唐代著名的地理学家,且在贞元九年(793年)任宰相(右仆射、同中书门下平章事),居相位十三年,封魏国公。其所记广州至缚达一段海上路程十分详细,所取资料很可能来自杨良瑶出使黑衣大食之亲历。(21)

杨良瑶,两《唐书》无载,得此神道碑,当可补唐代经南海诸国正式出使黑衣大食的一段主要资料,弥足珍贵。

总之,唐朝遣使至南海诸国的次数比南海诸国向唐朝的朝贡次数为少,且唐朝从传统对四夷(周边民族和外国)的态度和政策出发,总是居高临下,以天朝自居。其所遣使臣多以宜慰、封敕为名,政治目的往往是主要的,但也包含有经济和文化交往的内容在内。(22)无论是南海诸国的朝贡,或是唐朝之遣使南海诸国,均在政治、经济、文化等方面加强了双方的联系,对双方社会各方面均产生了一定的影响。

(原载《中国史研究》2002年第3期)

① 关于服事制的论述,可参见拙作《儒家思想与中国传统民族观》,《民族研究》1995年第6期。

② 见向达《唐代长安与西域文明》,生活·读书·新知三联书店1987年第三版。

③ 《新唐书》卷四八《百官志》。

④ 同上。

⑤ 关于“蕃望”,请参见石见清裕《关于唐朝的“蕃望”制度》,载《中国唐史学会论文集》,1991年三秦出版社。

⑥ 《新唐书》卷四六《百官志》。

⑦ 《唐会要》卷一〇〇杂录。

⑧ 《旧唐书》卷二九《音乐志》等。

⑨ 参见拙作《扶南乐与骠国乐》,载林超民主编《民族学通报》第1辑,2001年云南大学出版社,第284~292页。

⑩ 参见拙作《再论“昆仑奴”与“僧祇奴”》,《敦煌学与中国史研究论集——纪念孙修身先生逝世一周年》,甘肃人民出版社2001年版,第275~279页。

(11) 见《汉书》卷二八《地理志下》。

(12) 这种实例,如西魏废帝二年(553年),吐谷浑向北齐朝贡使团返回时,在凉州(治今甘肃武威)西赤泉为西魏凉州刺史史宁截获,其使团内就有“商胡二百四十人,驼骡六百头,杂绵丝绢(北齐回赐或贸易所得)以万计”(见《周书》卷二八《史宁传》等)。又如日本遣唐使每次人数多至数百人,内也有从事贸易者。

(13) 穆根来译:《中国印度见闻录》,1983年中华书局出版,第96页。

(14) 见王邦维《大唐两域求法高僧传校注》1988年中华书局版,第90页注释(三)。

(15) 见冯承钧《历代求法翻经录》,1934年中华书局版,第121页。

(16) 上引王邦维《大唐西域求法高僧传校注》,第96~97页。

(17) 见该书第209页注释(四)。

(18) 碑及碑文原件未见,此处引自张世民《中国古代最早下西洋的外交使节杨良瑶》,《唐史论丛》第七辑,陕西师范大学出版社1998年版。

(19) 见上引张世民文。

(20) 见《新唐书》卷四三下《地理志》后附贾耽“从边州入四夷道”中“广州通海夷道”。

(21) 上引张世民文也有此论述。

(22) 如文中所论唐朝至印求法之高僧则往往与使臣相伴,泛舶于南海诸国,这也是一种文化交流的形式。

汉唐气象:长安遗珍与汉唐文明/周伟洲著.-北京: 中国社会科学出版社, 2013;