吐蕃占领时期的敦煌宗教文明

作者:刘再聪

公元七、八世纪,源起于青藏高原的藏族建立了强盛的吐蕃奴隶主政权。在完成对雪域各部的统一后,开始向东、北两个方向拓展势力,大量蚕食唐朝疆土。至680年,吐蕃王朝已“尽据羊同、党项及诸羌之地,东接凉、松、茂、嶲等州,南邻天竺,西陷龟兹、疏勒等四镇,北抵突厥。地方万余里,诸胡之盛,莫与为比”①。755年,安史乱起,唐室抽调西北精兵勤王。河西、陇右边防之门敞开,吐蕃势力遂得势而入。781年,河陇最后一座城池沙州沦陷。《新唐书·吐蕃传》记陷落经过:②

始,沙州刺史周鼎为唐固守,赞普徙帐南山,使尚绮心儿攻之。鼎请救回鹘,踰年不至,议焚城郭,引众东奔,皆以为不可。鼎遣都知兵马使阎朝领壮士行视水草……(阎朝)执鼎而缢杀之,自领州事。城守者八年,出绫一端募麦一斗,应者甚众。朝喜曰:“民且有食,可以死守也。”又二岁,粮械皆竭,登城而呼曰:“苟毋徙他境,请以城降。”绮心儿许诺,于是出降。自攻城至是凡十一年。

城虽沦陷,但全城黎民得以苟全。从此,敦煌一地开始了半个多世纪的吐蕃占领时期。

吐蕃在其新占领的东、北藏区全面废除唐制,施行一套具有浓厚吐蕃奴隶制特色的统治措施。宗教文化方面,由于佛教在藏人政治生活中的最终统治地位尚未确立,而其原有的多神崇拜习惯势力还很强大,再加上被占领区本身存在着多种信仰习俗,因而敦煌在吐蕃统治时期,呈现出多种宗教文明共存的局面。除势力较大的佛教外,尚有景教和摩尼教、苯教、祆教等。现简单介绍如下:

一、景教和摩尼教

景教是基督教的一派——聂斯脱利派(Nestorianism)。431年,在以弗所宗教会议上,该派被宣布为异端,遭到禁斥。为避乱害,景教教徒辗转而至波斯,取得波斯国王的信任,景教遂成为波斯国教。据《大秦景教流行中国碑》记,景教传教士阿罗本等人于贞观九年(635年)从波斯来到长安传经,广建寺院,取得合法地位,曾兴盛一时。会昌五年(845年),景教遭禁。敦煌发现有景教的汉译经典抄本,确认的有《大秦景教三威蒙度赞》、《尊经》、《大秦景教宣元本经》、《志玄安乐经》、《序听迷诗所经》、《一神论》等。③透过这些抄本,基本可知吐蕃占领以前敦煌地区的景教信仰情况。

有关西藏与景教发生接触的最重要材料包含在来自天主教教长提摩太一世的两封叙利亚文信件中。提摩太一世是780年至823年景教迦尔底(Chaldean)教会的首领,两封信收在《提摩太书信集》第41号和47号中。其中一封提到Tāptāye(吐蕃人)诵习Trisagion一事,而Tāptāye王国便指吐蕃,并且其统治范围还包括8世纪90年代扩张到的广大地区即河西、陇右一带。另一封信则讲提摩太告诉他的挚友塞吉厄斯,他准备为吐蕃地区(bot tuptāye)派一位大主教,时间约在8世纪末的几年内。

敦煌的景教寺院名为大秦寺,寺院很重视抄经和写经活动。日本佐伯好郎藏敦煌《大秦景教宣元至本经》末题:“开元五年(717年)十月廿六日,法徒张驹传写于沙州大秦寺。”《大秦景教大圣通真归法赞》末题:“沙州大秦寺法徒索元定传写敬读。开元八年(720年)五月二日。”④敦煌古藏文有关文书则透露出吐蕃时期的景教存在情况。P.T.351文书记:

人们,你们的朋友被命名为夷弥施诃(I'si Myi si ha.即耶稣基督),以他作为执金刚释迦牟尼(Vagrapāni s'ri sākymuni)。当七重天之门开启之时,作为瑜伽行者,你将会得到上帝右手边审判官的允许。你所想的,你要毫不羞怯地去做,不必畏惧,勇敢坚强。你将成为耆那(Jina,胜者)(你会有造化的)。那里不会有病魔和障碍。无论付出多大代价,这种命运都是非常值得的。

匈牙利藏学家乌瑞认为:“救世主耶稣”名称的藏文形式是“ai-shi-myi-shi-ha”。而这种形式相当于《大正藏》(Taishō) 2142号里的汉文名称,也就是说这一称谓的藏文说法来自汉文“移鼠迷师诃”,敦煌出景教经典《序厅迷诗所经》恰好证明了这一点。另外,“上帝右手边的审判官”这一表达方式在聂斯脱利派的经典中可找到类似的话语。而“七重天”的概念已为景教徒所认识。⑤因此,伯希和藏文卷子351号中这一段代表的是有关景教在吐蕃人心中的情况。

摩尼教(Manichaeism)是波斯人摩尼在3世纪中叶所创立的。教义吸收了基督教、诺斯替教派、琐罗亚斯德教等多种宗教的成分,以“二宗三际论”为其核心,主张善恶二元论。创立初即在萨珊波斯境内广为传播,并迅速外传,经中亚传入中国。西传过程中逐步基督化,东传过程中则日益佛教化。敦煌发现的汉文经典有《摩尼教残经》、《下部赞》、《摩尼光佛教法仪略》等三种。摩尼教在唐代中国曾合法传盛一时,会昌五年(845年)遭敕禁。⑥吐蕃来据敦煌前,对摩尼教当有传习。

从藏文《丹珠尔经》中移来的一段哲学论述“因明说一览”表明,吐蕃人在8世纪最后的25年中已经知道了摩尼教的有关体系。乌瑞将这段论述解读如下:⑦

……不知足的异端大波斯异教徒末摩尼(Mar Mane)从各种体系搬来了某些材料,从而创造出一种区别于其他各种宗教的自身体系;当他吸收那些思想的同时,又使它们与其本意大相径庭,别的体系的思想被提出来了,但同时也被改变了,因此它是不可靠的……

法人石泰安认为当时的藏人对摩尼教的了解还是模糊的,而且还是从汉人那里得知的。因为Mar Mane相当于汉语的Mo mo—ni(末摩尼或末牟尼),而后者则是8世纪汉文献中摩尼教创始人名字的汉字形式。732年,玄宗皇帝诏禁摩尼教就称:“末摩尼法,本是邪见,妄称佛教,诳惑黎元,宜严加禁断。以其西胡等即是乡法,当身自行,不须科罪者。”⑧也可看出摩尼教对佛教的若干借用。这一年,入藏的金城公主尚在吐蕃。因此,藏人一定是晓得这份诏书了。另外《老子化胡经》所宣扬的道、佛、摩尼三教合一也可表明摩尼教之于吐蕃人的印象。

伯希和藏文经卷1182号两面有一些书写练习,正面画有一个十字架,各翼一般长,每冀顶端又可找到一些小十字。伯希和和拉露等人倾向于这是“萨珊王朝的一个十字架类型”,并认为是一个当地即敦煌藏文抄写机构的基督教遗迹⑨。该卷文书中“内务总管”(管理内部事务的老爷)和“皇舅或国舅”(娘舅系的大谋士)这类称只有在吐蕃王国管理机构中才使用,因而可认定是吐蕃统治时期的产物。

以上述材料为准,基本上可以说吐蕃统治敦煌时期藏人对景教和摩尼教是比较熟悉的了。他们通过官方、佛教或道教的汉文资料掌握了有关景教和摩尼教的有关知识。

二、苯教

苯教又称“本波教”,俗称“黑教”,在吐蕃王朝建立之前就已经存在,是赞普时代就已广泛传播并扎根的信仰体系。苯教崇奉天地、山林、水泽等自然物,重祭祀、跳神、占卜和禳解,希祈通过祭祀取宠于神,并得到神的旨意和护持。7世纪以来,随着吐蕃王朝的建立及其势力的扩张,通过中原及印度两地传入的佛教以其对一神的崇敬及对忍顺的推崇逐渐赢得了奴隶主贵族的亲宠和扶植。从此苯佛之间展开了数百年的斗争。为了争取信徒,佛教大量吸收苯教的神灵作为佛的护法神,吸收苯教的教规和仪式以期达到通俗化和地方化。9世纪中叶,信奉苯教的赞普朗达玛发动了灭佛运动,给予佛教以沉重打击,苯教又一次占据主导地位。敦煌历史上的吐蕃占领时期正是两者斗争最激烈阶段,保存至今的吐蕃文书也反映了这种斗争的情形。

可以判定与苯佛斗争、反映苯教习俗有关的文书至少有伯希和藏文1042号、239号、134号、230号及斯坦因藏文504号等。法人石泰安对一份藏文文书记载的为一位赞普举行的带有苯教习俗的殡葬仪轨整理如下⑩:

1.一名或数名库苯(负责清洗的苯教徒)携带有金匙,盛水清洗祭祀牲畜。

2.一名或数名祖苯(提问的苯教徒)轮歌。

3.一名或数名辛苯(祭祀苯教徒)抓住祭祀牲畜的角并割断其喉咙。

4.一名或数名息苯(进行破坏的苯教徒)把祭祀牲畜切成碎片。

5.一名或数名色苯(坟地苯教徒)安排进行分配的各份肉。

6.一名或数名康苯(会计苯教徒)计算各份肉,把一匙匙的血倒入铜锅中并将铜锅置于祭祀牲畜的皮上,同时他们又把各份肉置于其他的皮上。

7.所有人都“如同魔鬼附身一般地呼叫”。

石泰安指出,这只是数日仪轨中的一段情节,而且明示是对藏王进行土葬,但执行这些程序的毫无疑问是苯教师。应该承认,相时佛教而言,此时的苯教更显得成熟和系统。

P.T.293文书同样保存有一部分佛教徒采用苯教仪轨的内容,主要是一些发愿文,主要包括对“身帐”的发愿、对“母系亲属”的发愿、对“洁净粮食”的发愿、对圈中绵羊的发愿、对马匹发愿、对亲属所尊重的牦牛的发愿等。“身帐”被认为是“旗幡”,具有生命力,是死者之象征。而“马匹”、“牦牛”和“绵羊”是苯教徒用来做引导亡灵去阴司的牲畜。当然这些做法受到文书作者——佛教徒的抨击。正如藏学家桑木丹·嘉增·噶尔美评述同样性质的文书P.T.972号一样:“这部著作的主要目的……是促使非佛教徒皈依佛门……作者看到了常人都信仰伪宗苯教,读者受到了追随这种信仰会冒险的警告。”(11)虽然如此,由苯教徒来具体执行藏王土葬仪式明确告诉我们这样一个事实:即在当时的敦煌,苯教信仰确实是存在的。

三、祆教

祆教即琐罗亚斯德教(Zoroastrianism),原为古波斯人查拉斯图拉(Zarathustra,后人因袭古希腊人的讹音故称)所创立。该教把日月星辰等视为最高善神之属神而加以崇拜,故古代中国人以其拜天。《魏书·西域传》记波斯国“俗事火神、天神”(12)。唐前之史书载西域诸民族中有事奉天神、胡天神者,其中就对该教有所指。又因其视圣火为最高善神之化身,日常祭祀,故又称为拜火教、火教或火祆教。(13)敦煌地区火祆教的流行与7世纪原住罗布地区的粟特部落整体迁入有关,敦煌并且有粟特城堡和祆教神庙。P.2005《沙州图经》(14)记:

祆神:右在州东一里,立合,画神主,总有廿龛。其院周回一百步。

P.2748《敦煌廿咏》诗诵道:

版筑安城日,神祠与此兴。

一州祈景祚,万类仰休征。

蘋藻来无乏,精灵若有凭。

更看云祭处,朝夕酒如渑。

据考证,该诗作于敦煌陷蕃前夕。(15)可见吐蕃势力来敦煌之前,祆教就非常流行。据记载,9世纪后半期,敦煌一年四季都有隆重的赛祆活动。吐蕃势力来到敦煌后,祆教照旧流行。因为攻陷沙州城是以“毋徙他境”为前提条件的,因此,城内的粟特人部落应该是保留的。这样,祆教的信仰习俗同样取得允可。S.2729《太史杂占历》记:(16)

六十年有好,六十年有恶;

逢好年即好,逢恶年即恶;……

岁在子年,蕃浑遍川;

岁在丑年,将佛似祆……

岁在午年,蕃贼寂然;

岁在未年,鲜卑在前。

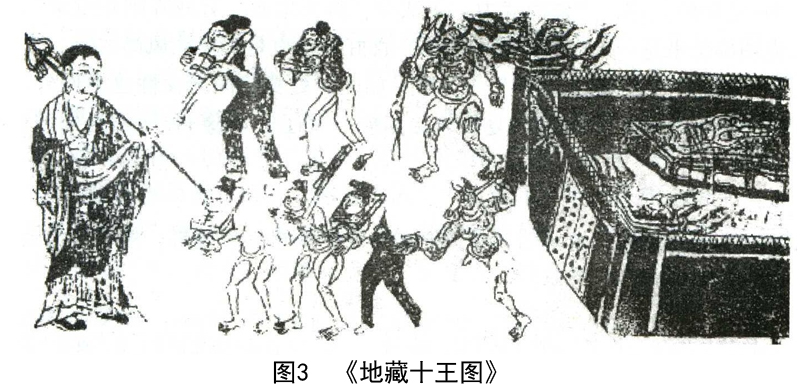

意指丑年为恶年,人们错将祆神当作佛,可知祆神的存在。(17)不仅如此,祆教对吐蕃人推崇的佛教习俗也产生了明显影响。P.2003《佛说十王经图》之十四(附图1)是一幅停尸场,四面围墙,左边开门,没有屋顶,中有一台,上有一裸尸,且已腐烂。P.2003《佛说十王经图》之图九(附图2)有一右面开门的停尸场,布局上一幅图基本相同。另有一幅《地藏十王图》(附图3)也绘有同胜质图画,门开左墙,墙两头墩各蹲伏一只周身冒着火焰的狗。这三幅图表达的自然都是佛经中有关地狱审判的说教,但对地狱中停尸场的描绘,无疑是祆教葬俗的反映。(18)祆教认为死尸为不洁之物,应与地面避免接触,故置于高台上。为显示死者生前的虔诚,死后能达到乐土,故要裸尸。死尸仰放,无屋顶遮盖,意味着其眼睛朝向太阳,示拜火敬天之意。而图中之狗,应是佛教经典中所提之地狱火狗。其实,祆教葬俗中也有狗的参与。有人认为该文书是五代至北宋时作品,从内容来看,似乎上溯与吐蕃人有关更为合理。因为敦煌汉人虽信仰佛教,但崇祖供奉的儒家观念也很深厚,亲人故去绝对不采取任其腐烂这种类似天葬的习俗,而这却与此时吐蕃人逐渐改变苯教信仰,放弃建造大型坟茔,(19)皈依佛教、追求灵魂转世不灭的做法极为适合。

吐蕃统治敦煌不过七十年,并且多年在动荡中度过,多种宗教信仰的存在与其时代特征是相符合的。吐蕃人自己也正处于选取一种更具政治性、符合奴隶主统治需求的世界性宗教作为国教时期,而佛教、苯教、景教、摩尼教及祆教都曾试图碰碰运气。同样,河西、陇右作为世界性贸易通道,大量中亚、西亚、南亚甚至欧洲各地商人、使者频繁往来于其间,更加助长了宗教的多样性特征。敦煌以这些地区缩影的行式,很好地反映了这一时代特征。正如S.6651《佛说阿弥陀经讲经文》所云:(20)

门徒弟子,言归依佛者,归依何佛?且不是磨(摩)尼佛。又不是波斯佛,亦不是火祆佛,乃是清净法身,圆满报身,千百亿化身释迎牟尼佛……且如西天有九十六种收(外)道,此间则有波斯、摩尼、火祆,哭神之辈。

学者向达就本件指出:“波斯、摩尼、火祆,都是起于古代西亚的宗教。波斯教即景教,为古代基督教的一别派。”(21)845年,唐武宗大肆灭佛,敦煌各派宗教因吐蕃统治得以幸免,敦煌宗教文明之盛得缘于历史之机遇,带有其必然性。

①《资治通鉴》卷202高宗永隆元年(680年)七月条,北京:中华书局,1995年,第6396页。

②《新唐书》卷216下《吐蕃传下》,北京:中华书局,1997年,第6101页。

③《敦煌学大辞典》“景教条”,上海:上海辞书出版社,1998年,第772页。

④李正宇:《敦煌地区古代祠庙寺观简志》,《敦煌学辑刊》1988年第1、2期。

⑤[匈]乌瑞著、王湘云译:《景教和摩尼教在吐蕃》,中国敦煌吐鲁番学会主编:《国外敦煌吐蕃文书研究选译》,兰州:甘肃人民出版社,1992年,第56—62页。

⑥《敦煌学大辞典》“景教条”,第771页。

⑦[匈]乌瑞著、王湘云译:《景教和摩尼教在吐蕃》,第63页。

⑧杜佑撰、王文锦等校:《通典》卷40《职官典》,北京:中华书局,1996年,第1103页。

⑨[匈]乌瑞著、王湘云译:《景教和摩尼教在吐蕃》,第56—62页。

⑩[法]石泰安著,高昌文译:《有关吐蕃苯教殡葬仪轨的一卷古文书》,中国敦煌吐鲁番学会主编:《国外敦煌吐蕃文书研究选译》,兰州:甘肃人民出版社,1992年,第251—281页。

(11)P.克瓦尔内:《释藏文术语“苯”》,《敦煌吐鲁番学研究论文集》,上海:汉语大词典出版社,1991年,第199页。

(12)《魏书》卷102《西域传》,北京:中华书局,1997年,第2271页。

(13)陈垣:《火祆教入中国考》,《陈垣学术论文集》,北京:中华书局,1980年。

(14)唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑,北京:书目文献出版社,1982年,第13页。

(15)马德:《〈敦煌廿咏〉写作年代初探》,《敦煌研究》创刊号,1983年。

(16)《英藏敦煌文献》第四册,成都:四川人民出版社,1991年,第230页。

(17)姜伯勤:《敦煌芝术宗教与礼乐文明》,北京:中国社会科学出版社,1996年,第491页。

(18)林悟殊:《火祆教的葬俗及其在古代中亚的遗痕》,《西北民族研究》1990年第1期。

(19)吐蕃人放弃修建大型坟茔大约在9世纪下半叶。参见石泰安著《西藏的文明》(耿昇译,北京中国藏学出版社,1999年)。

(20)王重民等编:《敦煌变文集》下,北京:人民文学出版社,1984年,第464页。

(21)王重民等编:《敦煌变文集》下,第478页。

丝绸之路研究:交通与文化/田澍,何玉红主编.-兰州: 甘肃文化出版社, 2014 ;