敦煌文献的发现——藏经洞封闭之谜

作者:刘进宝

洪*(上巧下言)的影窟为什么变成了藏经洞?它是何时封闭的?其原因何在?由于没有发现可信的文字记载,它的封闭时间及原因,就成了一桩历史公案。中外学者根据各种旁证材料,提出了许多假说,试图解开这一千古之谜。现将争论情况介绍如下:

一、避难说

第一,宋初避西夏之乱说。最早论及藏经洞封闭时间及原因者,是法国人伯希和。他在《敦煌石室访书记》①中说:藏经洞中的“卷本所题年号,其最后者为宋初太平兴国(公元976~983年)及至道(公元995~997年),且全洞卷本,无一作西夏字者。是洞之封闭,必在11世纪之前半期,盖无可疑。以意度之,殆即1035年西夏侵占西陲时也。洞中藏弆,至为凌乱,藏文卷本、汉文卷本、绢本画幅、缯画壁衣、铜制佛像及唐大中刻之丰碑,均杂沓堆置,由是可见藏置时必畏外寇侵掠而仓皇出此”。此后,我国学者罗振玉、姜亮夫等皆持此说。

1980年,阎文儒发表了《莫高窟的创建与藏经洞的开凿及其封闭》②一文,更全面地阐述了这一论点。认为藏经洞的封闭年代,应注意到统治敦煌的民族和洞内的藏经。敦煌曾受到非汉族的统治多年,在洞内仍然保存着吐蕃人应用的藏文经,但另一少数民族西夏同样也统治了这一地区相当长的时期,这个民族是有自己文字的,而且也信奉佛教,但洞中却看不到西夏文字的经卷。这是因为1035年西夏占领瓜、沙时,藏经洞已被封闭了。

1035年,即宋仁宗景祐二年,亦即西夏入侵敦煌时,当地的人们不可能知道这个民族也信仰佛教,仓促之间,将各寺的写经都集中起来,收藏在洪*(上巧下言)的影堂内,并且将窟门封闭,重绘了第16窟壁画。据敦煌文物研究所对西夏洞窟的调查与排年,第16窟应该属于西夏早期的创作。因此,人们只能认为藏经洞是为避乱而封闭的。同时,按人情事理来推论,这种封闭一定是由于一个大的政治变乱而引起,而这个变乱,根据敦煌历史,最大的应是西夏占据瓜、沙、肃诸州,故藏经洞也封闭于此时,即1035年。对于西夏侵扰说,马世长提出了不同意见。他在《关于敦煌藏经洞的几个问题》③一文中认为,伯希和的西夏侵扰说,其理由之一是藏经洞中的遗书纪年最晚是太平兴国和至道。其实并非如此,现在已发现了1002年的卷子,可能还有更晚者。伯希和的另一理由是藏经洞中未发现西夏文写本。这虽然是事实,然而据此一点,即肯定藏经洞在1035年前封闭,则未必妥当。西夏未创文字之前,使用汉文和藏文。西夏文字之创,在李元昊大庆元年(1036年)。一种文字,从初创到比较广泛地流行使用,必须经过一段相当长的时间。况且敦煌地区主要是汉族,以往一向使用汉文,因而敦煌地区西夏文的流行,则应当更晚一些。从莫高窟、榆林窟西夏文题记可知,西夏占有瓜、沙地区之后的二三十年内,西夏文在这一地区还没有流行起来,所以西夏侵扰说是值得商榷的。

第二,避黑韩王朝说。荣新江《敦煌藏经洞的性质及封闭原因》④一文,通过对国内外所藏敦煌文书、绢画的考察,认为“最有可能促成藏经洞封闭的事件,是1006年于阗国灭于黑韩王朝一事”。

俄藏Ф32A记有“施主敦煌王曹宗寿与济北郡夫人氾氏,同发信心,命当府匠人编造帙子及添写卷轴,入报恩寺藏讫。维大宋咸平五年壬寅岁五月十五日记”。咸平五年(1002年)的这篇施入记是目前所知最晚的一件藏经洞出土文书,此前的纪年写本大体上持续不断,而此后有年代的写本迄今尚未发现(某些被认为是藏经洞出土的晚于1002年的材料,大多可以指出它们的其他来源或误解之处)。从现存写本年代的累计,可知藏经洞的封闭应在1002年以后不久,不应晚到伯希和提出的1035年西夏的到来。

从1002年往后,西北地区最重要的历史事件,首先就是1006年于阗佛教王国灭于信奉伊斯兰教的黑韩王朝。因为于阗与沙州的姻亲关系,公元970年于阗国王曾致函其舅归义军节度使曹元忠,请求发兵援助抵抗黑韩王朝。当于阗陷没后,大批于阗人东逃沙州。于阗僧人所带来的伊斯兰教东进的消息,要比信佛的西夏人到来的消息可怕得多,因为黑韩王朝是经过近40年的血战才攻下于阗的,他们对于阗佛教毁灭性的打击,应当是促使三界寺将所得经卷、绢画等神圣的物品封存洞中的直接原因。而由于黑韩王朝并未马上东进,所以,封存活动是主动而有秩序地进行的,并且在封存好的门前用壁画做必要的掩饰,以致当事者离开人世后被人们长期遗忘。

二、废弃说

在《西域考古图记》一书中,斯坦因根据他在洞中所藏一些包裹皮中发现的一批相当数量的汉文碎纸块,以及包皮、丝织品做的还愿物、绢画残片、画幡木网架等,认为这些东西是从敦煌各寺院中收集来的神圣的废弃物,藏经洞就是堆放它们的处所。这一看法,实际上就是今天我们所说的“废弃说”。斯坦因还根据其所见写本和绢画题记最晚者为10世纪末的情况,推测洞窟的封闭是在11世纪初叶。“废弃说”的代表人物是方广锠,他在《敦煌遗书中的佛教著作》⑤一文中,认为“避难说”实难自圆其说。这是因为藏经洞内没有整部大藏和其他珍贵物品,大多是残卷断篇,夹有不少疑伪经,甚至还有不少错抄之废卷与涂鸦之杂写,乃至作废的文书与过时的契约等等。在藏经洞封闭时,即曹宗寿当政时期(1002~1014年),敦煌已向内地乞求配齐了藏经,也曾从朝廷乞求到一部金银字大藏经,还有锦帙包裹、金字题头的《大般若经》,如系避难,它们理应珍藏其中。为何整部大藏未被收藏,所藏的反而是残部破卷?因此其真正的原因并不是避难,而是在于“这一批文书对当时的敦煌僧众来说已完全失去了实用价值,故而废弃”。提出“废弃说”的理由是:

第一,中国人一直有敬惜字纸的传统。在古代,纸张比较珍贵,对地处西陲的敦煌来说更是如此。据敦煌遗书中的抄经记录记载,当抄经时,每人所领纸张均要记账,如果抄错,必须凭废纸换好纸。废纸并不抛弃,而是留待他用。

第二,佛经经过长期使用之后,难免会破损,但对这种不堪再使用下去的经典是不允许抛弃的,而是另行收藏。

第三,从现存遗书可以知道,敦煌寺庙经常清点寺内的佛典及各类藏书,查看有无借出而没有归还的,或有无残破而不堪使用的。

第四,宋代,四川的刻本经典传到敦煌,朝廷又颁赐了金银字藏,敦煌的经典大为丰富。大概在曹宗寿当政时期,敦煌进行了一次比较彻底的大规模的寺藏图书清点活动,将清理出来的一大批无用的另部残卷和各种无用的文书与废纸,挑选了一个不太重要的洞窟,统统封存进去,然后在外面重新画上壁画。由于是一堆无用的东西,自然不会有人把它们放在心上,年深日久,也就被遗忘了。

在《敦煌藏经洞封闭原因之我见》⑥一文中,方广锠更全面地论证了“废弃说”。认为到了五代时,由于内地战乱,敦煌又偏处一隅,经典的来源是很困难的。从《沙州乞经状》可知,五代时,敦煌教团曾数次遣人赴内地各处搜寻配补敦煌所缺经典。进入北宋后,由于敦煌曹氏政权与北宋、辽、西夏等保持朝贡关系,对外交往较多,经典的来源也就比较丰裕。虽然尚无确证,《开宝藏》有极大可能已传入敦煌,四川的刻本佛典确已传入敦煌。与此同时,纸张的生产、流通情况也有了变化。晚唐五代以来,敦煌地区一直自己造纸。进入北宋后,随着对外交通的发展及敦煌地区自身经济的发展,纸张紧张的状况想必已大大缓解。经典来源的充裕产生了淘汰残旧经卷的需要,纸张状况的缓解又使人们不再想到其背面可资利用的价值。于是,非常可能的情况是,“在曹氏政权的某一年,敦煌各寺院进行了一次寺院藏书大清点。清点后,将一大批残破无用的经卷、积存多年的过时文书与废纸以及用旧的幡画、多余的佛像等等,统统集中起来,封存到第17窟中。由于它们被认为是一堆废物,年深日久,就逐渐被人们遗忘。至于洞外抹的墙泥、绘的壁画,也许与这一封存活动直接有关,也许与这封存活动并无直接关系,而是其后若干年的另一次宗教活动的结果”。

关于洞窟封闭的时间,方广锠在《敦煌藏经洞封闭年代之我见——兼论“敦煌文献”与“藏经洞文献”之界定》⑦一文中,仍然从废弃说的前提出发,指出“就现有材料而言,把藏经洞的封闭年代暂且定在曹宗寿统治时期(1002~1014年)是适宜的”。因为既然是废弃,所藏的自然都是一些已经无用的东西。而在现实生活中还有用或还起作用的东西,当然不会抛弃。所以,藏经洞封闭之前的诸如契约文书、新抄的经典等,都不会放入。这样,藏经洞封闭之前,即1002年后的文献出现的几率就非常小了。

对于“废弃说”,施萍婷提出了不同看法,她在《三界寺·道真·敦煌藏经》⑧一文中说:“有的学者认为,藏经洞内存放的那么多的古写本是‘废纸’,本人不敢苟同。”并以道真在三界寺的写经生涯为据,探讨了公元920~987年间敦煌的写经活动,进而指出:“藏经洞有年代题记的古写本,学术界目前公论的最晚为1002年,因而笔者认为,10世纪末孜孜以求的佛经,11世纪初叶绝对不会那么快就成为‘废纸’。”

三、排蕃思想说

上山大峻在《敦煌遗书的吐蕃特色与藏经洞封闭之谜》⑨指出,藏经洞中有大量的吐蕃文献,尤其珍贵的是保存了吐蕃时期的佛教首领法成和昙旷的著作。归义军时期比较著名的三界寺、净土寺,是公元840年左右才出现在敦煌遗书中的,而吐蕃时期的永寿寺、永康寺却不见了,故而土肥义和认为,三界寺、净土寺乃是由永寿寺、永康寺改额而成。

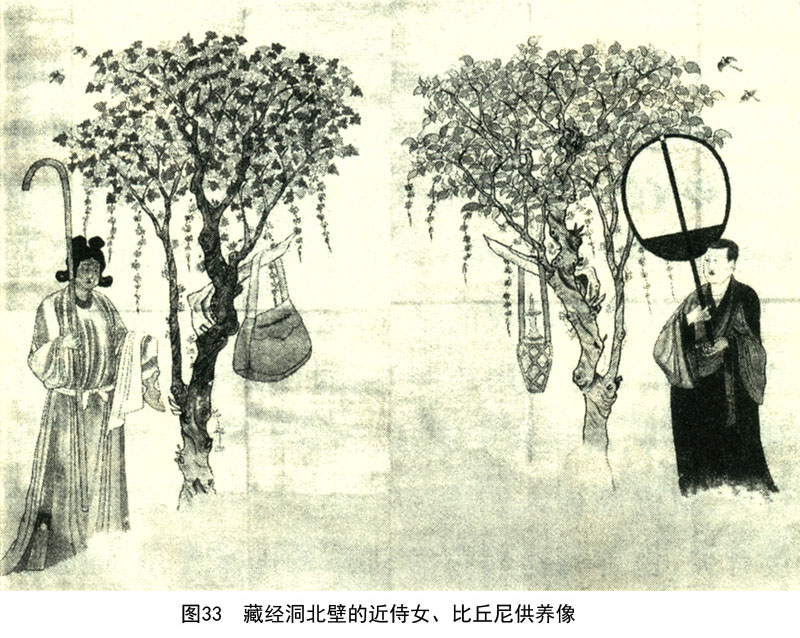

藏经洞本属吴家窟,其窟主吴洪*(上巧下言),从吐蕃统治到张氏归义军时期,一直是敦煌佛教界的突出领袖。而吴法成、吴洪*(上巧下言)这两个在吐蕃时期很活跃的人物的相关资料,由永寿寺、永康寺保存,后又为三界寺、净土寺所继承,并被封入吴家窟的耳窟中。

在佛教寺院中,有存放旧经典及旧文书的“故经处”。从吐蕃统治结束的848年到藏经洞的封闭,大约有160年,在这期间,“三界寺、净土寺积累的东西也加入其中。大概当时出于某种原因,需要把这些东西移放到其他地方去,由于旧经典、旧文书中很多东西都与吐蕃有关系,所以就把吐蕃时期曾经很活跃的吴家家族的洞窟作为存放的地点了”。

当时就存在着将佛典及与寺院有关的文书当作“神圣的东西”来保留的风俗。西藏就有“伏藏”的风俗习惯,即将经典,乃至写了字的东西都全部郑重保存、崇拜的传统,正因为如此,有可能“继承了吴家传统(可能属于吐蕃系)的残余势力选中与吐蕃有关的吴家窟,(把敦煌遗书)作为重要的东西保存起来,犹如‘伏藏’一样”。

四、佛教供养法物说

文正义《敦煌藏经洞封闭原因新探》⑩指出,寺院的经卷分为供养经与流通经两部分,它们之间并没有截然的界限,因为抄经既可以供养于佛寺,也可以自己讽诵或施舍他人。寺院的藏经楼,就供养有佛像和法物,当流通经卷残阙破损后,是不能随意丢弃的,而是归入到供养经中。

敦煌藏经洞的供养经来自千家万户,又多出自社会下层民众,因此所藏就以常见经为主,而且墨色、字迹、格式也不一致。据不完全统计,藏经洞中的《妙法莲花经》就达3000多号,《金刚般若波罗蜜经》也有1600余号,这些都是供养经,而非流通经。至于洞中的佛像画幡法物,也与供养经的情形相同,都是官民僧俗所供养。

作者推测:“藏经洞里供养的经书及法物,原来是分存在各个寺院或属地。经过隋唐以来佛教的大发展,各处的存量都逐渐增多,恰又遇到了某种因缘,教团便决定集中到第17窟。这是一种易地供养的处所,而不是寺院抛弃废物。藏经洞既属供养的性质,自然只取供养经的部分,包括寺院不堪使用的经书法物。至于寺院的流通经,不能也不会包括在内。所以,洞中既没有寺院典藏的大藏经,也未见道真所集的完具经书。”

作者认为,避难说和废弃说都各有先天不足,“惟有佛教法物供养说,才与事实相切,与佛经相符,与境界相宜。也只有这样的理解,才没有玷污莫高窟的形象,才称得上中华佛教之圣地”。

五、末法思想说

沙武田在《敦煌藏经洞封闭原因再探》(11)一文中提出:莫高窟第16窟现存表层壁画的千佛变所反映的是末法思想。在佛教发展史上,流行将佛教分为正法、像法、末法三个时期。如北凉时期就有“正法五百年、像法一千年、末法一万年”的论断。隋代高僧吉藏、法琳都曾提出过“末法思想”,如法琳所著《破邪论》说:“穆王五十二年壬申岁二月十五日平旦,暴风忽起,发损人舍,伤折树木,山川大地皆悉震动。……当此之时,佛入涅槃也”。又记“依经律云,释迦正法千年,像法千年,末法万年”。周穆王五十二年即公元前949年,后有像法一千年,由是推知1052年末法来临。

1052年的“末法住世”思潮在辽朝有特别的反映。敦煌归义军曹氏政权与辽有交往,到了曹宗寿、曹贤顺初期,两地的关系更为密切,因此辽代的末法思潮便传到敦煌。此时,曹氏归义军已成了回鹘人的傀儡,沙州回鹘成了敦煌的主导力量,同时还面临着甘州回鹘的不断侵袭,而西夏人进攻的消息也不断传来。“在此情形下占据着敦煌佛教核心的传统世家大族集团,无疑在心理上产生了极大的不安,对敦煌现实和前途无望的忧虑最终变成了对佛教理想世界的担忧,于是末法思想的产生便顺理成章,这一点集中反映在莫高窟归义军晚期和回鹘洞窟营建的大大衰落,以及一些表现末法度人思想题材如千佛变的大量表现,还有洞窟中供养人画像的消失等诸多方面。”

当1052年末法将至的思潮传入敦煌后,“与晚唐五代宋西夏时期的千佛变所反映的末法思想一拍即合,在敦煌佛教界发生了地震”。如在此时期的敦煌石窟中,基本上看不到有供养人画像。这就是因为当时敦煌受末法思潮的影响,重修洞窟或开窟造像均是一心一意为了挽救法灭,抛开了此前为个人、家族、寺院、社人等单个机构与群体还愿、发愿、功德、祈福的意义,而是为了整个佛教、所有的信众以至于大千世界,所以就不会有任何个人意义的供养人画像出现。

另外,受辽人在塔中藏经做法的启示,敦煌人也“存经以备法灭”。藏经洞与佛教传统的“石室藏经”有关,即藏经洞宝物是佛教正常例行的“石室藏经”。佛教传统的一种做法是有专门的藏经之处,如寺院的藏经楼、藏经阁、石窟的藏经洞等,把经藏放置于一专设的地方,莫高窟藏经洞即为此做法。

至于选择洪*(上巧下言)的影堂即“吴家窟”作为藏经洞,那是因为此时洪*(上巧下言)的影响力已成了历史,吴姓家族在敦煌也没有多大的势力;此窟是僧人洞窟,不存在对信仰的冲击,也就没有思想负担。另外它还是洞中洞,具有很强的隐蔽性。藏经洞封闭的时间可能在曹贤顺初期(1014~1020年)或稍后。

从以上所述可知,对藏经洞封闭的看法,真是众说纷纭,莫衷一是。而要真正解决这一问题,还有待新材料的发现,或进一步挖掘旁证资料,并进行全方位的综合研究。

① 《法国远东学院院刊》第8卷,安南出版,1908。陆翔译文见1935年《北平图书馆馆刊》9卷5号。

② 《文物》,1980(6)。

③ 《文物》,1978(12)。

④ 《敦煌吐鲁番研究》第2卷,北京大学出版社,1997。

⑤ 《文史知识》,1988(10)。

⑥ 《中国社会科学》,1991(5)。

⑦ 饶宗颐主编:《敦煌文薮(下)》,台北新文丰出版公司,1999。

⑧ 《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1995。

⑨ 载戒幢佛学研究所编:《戒幢佛学》第二卷,岳麓书社,2002。

⑩ 载戒幢佛学研究所编:《戒幢佛学》第二卷,岳麓书社,2002。

(11) 《中国史研究》,2006(3)。

丝绸之路敦煌研究/刘进宝著.—乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;