敦煌学的产生及发展——敦煌学的产生及其初步发展

作者:刘进宝

敦煌学的产生已有百年的历史了。百年来,我国的敦煌学研究者在极其艰难的条件下进行了不懈的努力,作出了一定的贡献。回顾百年的历程,可将我国敦煌学的发展划分为两个时期:从1909年起,直到“文化大革命”前,是敦煌学的产生、创业及其初步发展阶段;20世纪80年代后则是蓬勃发展、繁荣昌盛的黄金时代。①下面先就第一阶段的情况加以探讨。

一、从史的角度考察敦煌学之产生

作为一门学科的敦煌学,究竟始于何时?至今仍纷争不已。目前就有1900年、1904年、1907年和1909年等几种说法。按照现有资料,我倾向于将1909年作为敦煌学的起始。这主要是因为:第一,任何一门学问都要有一定的资料。敦煌文书虽然早就发现,但在1909年伯希和在北京展示之前,只有个别学人见到过个别文书。第二,要有一定的研究规模。1909年以前,虽然叶昌炽等人曾对敦煌文书有所关注,但引起学界的重视及有规模的研究还是从1909年开始的。第三,对继续研究的引导。1909年伯希和与罗振玉等中国学者相遇后,罗振玉即根据从伯希和处抄录的资料进行刊布,最早的就是发表在宣统元年九月二十五日(1909年11月7日)出版的《东方杂志》第6卷第10期上的《敦煌石室书目及发见之原始》,紧接着在同年第6卷第11、12期上又发表了《莫高窟石室秘录》,这就是第一批公开的敦煌文献,另外还有同年王仁俊的《敦煌石室真迹录》、同年罗振玉和蒋斧的《敦煌石室遗书》等第一批敦煌学研究著作的问世。

伯希和在北京时,接待的不单纯是中国学者,当时在北京由日本人开办的文求堂书店的主人田中庆太郎也曾访问过伯希和,他在1909年11月1日出版的《燕尘》杂志上,以《敦煌石室中的典籍》为题介绍拜访伯希和的见闻,还全面介绍了罗振玉的《敦煌石室书目及发见之原始》一文。与此同时,罗振玉也将敦煌发现古代文书的信息写信告诉了日本学者内藤湖南、狩野直喜等人。1909年11月12日的《朝日新闻》上,刊出了根据罗振玉《敦煌石室书目及发见之原始》一文写成的《敦煌石室的发现物》,报道了敦煌的发现。由于东京、大阪两地出版的《朝日新闻》读者面广,所以此文在日本敦煌学史上具有重要的影响。随后内藤湖南又以《敦煌发掘的古书》为题,在1909年11月24~27日的《朝日新闻》(大阪)上作了连续报道,②同年出版的《绘画丛誌》也予以转载。从而引发了日本的敦煌热潮。所以不少学者认为,正是1909年开始的敦煌研究,逐渐形成了一门国际性的学问——敦煌学。

我们把1909年定为敦煌学的起点,并不意味着我国学者在此之前没有注意到敦煌。事实上,早在藏经洞发现以前,我国学者就已注意到千佛洞,并作了记载。

敦煌虽地处祖国西陲,但作为中华民族的文化遗存,早就引起了我国学者的关注。例如:清代雍正年间,督修沙州城的光禄少卿汪漋就写过《游千佛洞》③等诗,对敦煌艺术推崇备至:“神工劳擘划,匠手巧雕镌”、“大地形容盛,灵光绘画宣”、“庄严挥四壁,妙善写重颠”。这是18世纪上半叶的事,比藏经洞的发现要早100多年。嘉庆年间,著名西北史地专家徐松游历了千佛洞,并对敦煌的历史和碑刻进行了研究和记录。在其《西域水道记》中,收录了许多有关敦煌和莫高窟的材料,还论及了莫高窟的创建历史,一向为人们所重视。道光年间,许乃谷任敦煌县令时(1831~1834年),也曾至莫高窟巡礼,写了《千佛岩歌并序》④,描述了莫高窟当时的景况,并叙述了莫高窟的碑石和有关历史。

1900年藏经洞发现后,1902年,金石学家、甘肃学政叶昌炽通过当时的敦煌县令汪宗瀚,得到了藏经洞发现的一些文物。他在《语石》卷一《吐蕃一则》中说:“敦煌县千佛洞,即古之莫高窟也。洞扉封以一丸泥,十余年前,土壁倾陊,豁然开朗,始显于世。中藏碑版经象甚夥。”汪宗瀚“先后寄贻宋乾德六年水月观音画像,写经卷子本、梵叶本各二。笔画古拙,确为唐经生体,与东瀛海舶本无异”。⑤他还在其《缘督庐日记》中详细记载了有关情况,并曾建议将藏经洞发现的全部遗书运至兰州保管。

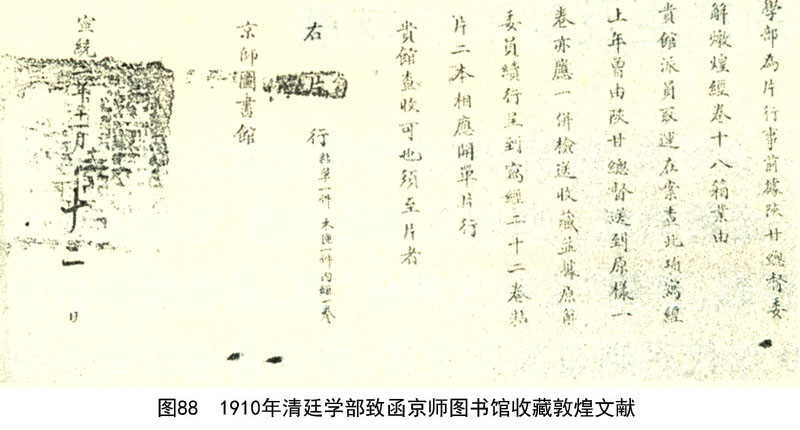

1909年秋,法国人伯希和盗劫敦煌遗书之后,曾在北京给罗振玉、蒋伯斧、王国维等人看了一部分敦煌遗书,并送给罗振玉一些敦煌遗书照片,罗据此编成《敦煌石室遗书》一书,并撰写《鸣沙山石室秘录》,这是我国学者对敦煌遗书刊布和大规模研究与介绍的开始。正是在罗振玉等人的大力奔走呼吁下,清政府学部才于1910年将劫余遗书8000余卷运至北京,交京师图书馆保存。

1924年,陈垣依据北平图书馆所藏敦煌遗书8000余卷编成《敦煌劫余录》一书,这是我国学者编撰的第一部大规模的关于敦煌遗书的目录书。陈寅恪1930年为其作序曰:此书乃“治敦煌学者,不可缺之工具也”。并说:“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发见以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。”⑥第一次提出了“敦煌学”这一概念,使用了“敦煌学”这一名词。1940年,向达修订《唐代俗讲考》⑦时,也沿用了这一名词,说“时贤因为之特创一‘敦煌学’之新名辞”⑧。由此可知,当时学术界所谓之“敦煌学”,仅仅是指整理研究敦煌遗书而言,并不包含其他。

20世纪40年代初,在政界、学术界一些有识之士的倡议进言、奔走呼吁下,国民党政府成立了国立敦煌艺术研究所,从而开始了对敦煌石窟艺术的保护和大规模研究。1947年出版的史岩《敦煌石室画像题识》一书,是我国学者对敦煌石窟艺术研究的第一部著作。此后,敦煌石窟艺术的研究逐渐深入,并取得了丰硕的成果。因此,段文杰在《敦煌研究文集》前言中明确指出:敦煌学的研究对象包括敦煌石窟艺术和敦煌遗书两个方面。

随着敦煌学研究的全面展开和不断深入,人们逐渐认识到了敦煌学理论和敦煌史地在敦煌学研究中的重要地位,并在这两个领域取得了一系列成果,从而使敦煌学的体系更加完备,发展成为一门以研究敦煌遗书、敦煌石窟艺术、敦煌学理论为主,兼及敦煌史地的学科了。

二、草创阶段(1909~1924年)

1909年,罗振玉发表了《敦煌石室书目及发见之原始》、《莫高窟石室秘录》。紧接着,王仁俊的《敦煌石室真迹录》、蒋伯斧的《沙州文录》等相继出版。我国敦煌学研究史的第一页,就这样在1909年揭开了。敦煌学研究的帷幕拉开以后,我国学者整理刊布的一批有关敦煌文献的图书和学术论文便接踵而至。主要有:罗振玉的《鸣沙石室佚书》及《鸣沙石室佚书续编》、《鸣沙石室古籍丛残》、《敦煌零拾》,罗福苌的《伦敦博物馆所藏敦煌书目》、《巴黎图书馆所藏敦煌书目》,李翊灼的《敦煌石室经卷中未入藏经论著述目录》,王国维的《敦煌发见唐朝之通俗诗及通俗小说》、《韦庄的秦妇吟》、刘师培的《敦煌新出唐写本提要》等。此外还有为数不少的序跋。

在这一阶段中,整理研究敦煌文献的主要方法是考证文献本身,其形式是为某一文献作跋或提要。文献的来源主要是伯希和盗劫的敦煌卷子,也有少数斯坦因劫卷。刊布和研究的范围主要是四部书,尤其是经部和子部。这一阶段是我国敦煌学研究的草创时期,研究的对象主要是卷子本身,还未进行理论上的分析和评述,更未涉及敦煌石窟艺术。虽然如此,仍然是敦煌学研究史上一个很有成绩的阶段,罗振玉、王国维、蒋伯斧、王仁俊、董康、李翊灼、陈垣等第一代敦煌学家为开创我国敦煌学的研究作出了重大贡献。

三、艰苦创业(1925~1949年)

1925~1949年,我国的敦煌学研究有了一定的发展,并形成了一定的体系。在遗书研究方面,由于刘复、向达、王重民、于道泉、姜亮夫、王庆菽等学者相继去巴黎或伦敦转录和拍摄敦煌文献,从而得到了一大批敦煌资料。再加上北京图书馆所藏遗书的利用,遂编辑了不少有价值的资料专集,如刘复《敦煌掇琐》、陈垣《敦煌劫余录》、许国霖《敦煌石室写经题记与敦煌杂录》、金祖同《流沙遗珍》等。

如王重民能在敦煌学方面取得突出的成就,最关键的因素当是1934~1939年的巴黎之行。正如白化文在《冷庐文薮》⑨序中所述:“以敦煌学而言,1934年夏,王先生奉派去法国与英国工作,直至1939年欧战开始后撤离。这五年多时间里,大量地接触了伯希和与斯坦因盗去的遗书材料,所得甚丰,从材料搜集等方面奠定了以后研究的基础。这段时间,不但对王先生个人,即便对于国际和我国敦煌学界来说,都可说是一个高潮时期、黄金时代。”

北京图书馆的前身是1926年由中华教育基金会建立的“北平北海图书馆”,当时的正副馆长是梁启超和李四光,袁同礼为图书部主任。1929年正式创建“国立北平图书馆”时,蔡元培任馆长,袁同礼为副馆长。梁、李、蔡诸位都是以名望而任此位,他们的主要职务都不在图书馆,因此,实际担当创业重任的自然就是袁同礼了。

在袁同礼任北平图书馆副馆长(馆长为蔡元培)并主持馆务时,他不仅要发挥一个图书馆的公共职能,而且还要将图书馆办成一个学术研究机构。为此,他网罗了一大批卓有成就的学者,如徐鸿宝(森玉)、叶渭清、向达、王重民、孙楷第、贺昌群、谢国桢、刘节、赵万里、谭其骧、王庸、于道泉等。这些学者都发挥各自的所长,撰写论文专著,出版中英文馆刊,不仅使北京图书馆一跃而成为世界有名的国家图书馆之一,而且还成为学术研究的重镇。

当时的北平图书馆和欧美各大图书馆都订有学术交流的协议,1934年,袁同礼就派王重民、向达赴法国、英国进行学术考察。在巴黎的一年多时间,王重民就写成《巴黎敦煌残卷叙录》,并在天津《大公报·图书副刊》陆续发表41篇。

王重民赴巴黎后,将主要精力用于搜集、研究敦煌遗书,尤其难能可贵的是,在当时那样艰苦的条件下,他不仅阅读敦煌卷子,而且还把伯希和劫去的卷子选出较为重要的摄制成显微胶卷,为我国的敦煌学研究提供了宝贵的第一手材料。

王重民拍摄的这些照片目录,袁同礼在1940年曾以《国立北平图书馆现藏海外敦煌遗籍照片总目》为题,在《国学季刊》新二卷第四期上发表过一部分,刊布了402种。袁同礼还在文后特别写明了目录不全的原因:“摄取伯希和、斯坦因二氏携去敦煌古经影片,随摄随寄。迨卢沟桥变起,遂将继续所摄者,暂存巴黎东方语言学校,旋又在欧战爆发前,运往美国国会图书馆寄存。总数约在万片,正在编目中。兹先将卢沟桥事变前收到者,编成简目,披露如右。”可见在二次世界大战的艰难困境中,得到并保存这些照片是多么艰辛。

目前存放在中国国家图书馆敦煌吐鲁番学资料中心的1.3万余张敦煌遗书照片,其主体部分就是王重民当年在巴黎拍摄的,因为同时期的向达在伦敦博物馆检阅敦煌遗书时,由于受到小翟理斯的刁难,看到的卷子比较少,一共大约才500卷,拍摄成照片的更少。

王重民在巴黎的另一项成就,就是编写了《伯希和劫经录》,它是法藏敦煌汉文写卷的“注记目录”。因为法国的伯希和先编了一个目录,是一个“财产账”式的登录号,并且已经登录上架,形成定局,如果打乱了重新编写,原主管者大概不会同意。所以,王重民的工作,也就是在原来的目录基础上,增加若干注释性质的记录,即为原卷定名、写注记。实际上,《伯希和劫经录》的最大贡献就在注记方面,如卷子的大致归类及现存形式、首尾题记的抄录、对卷子内容的提示等等。另外,用V指卷子背面,也是王重民推广使用的。原来在法文登录中,是用V(Verso,背面)下另作一条附录记录的,注记方式与正面的相同。王重民则采用在卷内加V的方式处理。这一注记方式为以后的敦煌文献编目和研究者完全采纳。

正是由于王重民在编写《伯希和劫经录》时有此局限,因此王重民就把经卷中的某些内容记录下来,再加上自己的心得体会,写成专文后寄回国内发表,这样就与广大的学术界共享了学术资源,其中的一部分成为后来出版的《敦煌古籍叙录》的主要内容。

另外,1935年,王重民利用休假的机会,在柏林普鲁士图书馆看书,搜集了许多资料,写成《柏林访书记》、《金山国坠事零拾》、《敦煌本历日研究》等论著;1938年,受中华教育文化基金会的资助,王重民与向达一同赴英国伦敦,阅读英国图书馆所藏的敦煌卷子,后来写成了《伦敦所见敦煌卷子群书叙录》。

正是由于20世纪30年代的欧洲之行,奠定了王重民敦煌学研究的基础,从而使王重民成为我国第二代敦煌学的代表人物之一。其敦煌学方面的著作有《敦煌曲子词集》、《敦煌古籍叙录》、《敦煌遗书论文集》等,并合著有《敦煌变文集》、《敦煌遗书总目索引》等。

这个时期的重要著作还有《敦煌掇琐》和《敦煌劫余录》。《敦煌掇琐》共收敦煌文献104种,是刘复在巴黎图书馆根据原卷抄录的,其“上集是文学史的材料,中集是社会史的材料,下集是语言史的材料”⑩。《敦煌劫余录》汇集了北京图书馆藏8679卷的有关情况,详记每卷的起讫、纸数、行数和品次,在附记内还移录有题记和卷子的残缺情况。王重民曾评价说:“这样细致、渊博而又正确的目录工作,不是任何人所能作的”。(11)

这一阶段的敦煌遗书研究,由于使用了较多的资料,展开了各方面的研究,发表了一些很有价值的研究成果。如在归义军史研究方面,有王重民《金山国坠事零拾》、向达《罗叔言<补唐书张议潮传>补正》、唐长孺《白衣天子试释》等文;又如唐代民间文学的研究,郑振铎的《中国俗文学史》、《中国文学史》以及其他研究中国文学史的专著都设专章或专节论述敦煌遗书中的唐代民间文学作品,包括歌辞、白话诗、变文、话本、赋、词文等。向达的《记伦敦所藏的敦煌俗文学》、《论唐代佛曲》、《唐代俗讲考》,对唐代民间文学进行了深刻的探讨。孙楷第的《敦煌写本张议潮变文跋》和《敦煌写本张淮深变文跋》,是有关唐代变文研究的两篇重要文章(12)。

本阶段的最大特点是敦煌艺术的研究和国立敦煌艺术研究所的成立,另一特点是重视敦煌学宏观研究。陈寅恪先生首先提出了敦煌学这一概念。此外,还有傅芸子的《敦煌学三十年》、傅振伦的《敦煌艺术论略》、常书鸿的《敦煌艺术与今后中国文化建设》、姜亮夫的《敦煌经卷在中国学术文化上之价值》等,都是从宏观上探讨敦煌学的文章。

四、初步发展(1949~1966年)

新中国的成立为我国敦煌学研究提供了良好的客观条件,从中央到地方都十分关心敦煌文化及其研究。1951年,中央人民政府将原敦煌艺术研究所改组为敦煌文物研究所,并受中央文化部直接领导,使石窟得到了妥善保护。1956年,在周恩来总理的关怀下,国家拨出巨款作为修复和保护敦煌文物之用。1960年,又通过国际交流,得到了伦敦所藏敦煌遗书缩微胶卷。1961年,国务院公布敦煌莫高窟为国家重点文物保护单位。1962年,国家又拨出巨款对敦煌莫高窟进行了全面维修和加固,使之面貌焕然一新。在这种客观条件下,敦煌学研究取得了丰硕的成果,尤其是敦煌石窟艺术的研究、临摹、保护以及敦煌文学研究,更是走在了世界前列,代表了国际最高水平。

新中国成立后,敦煌学者向达、梁思成、周一良、阎文儒、宿白、常任侠、史岩、李浴、段文杰、史苇湘、阴法鲁等对敦煌艺术开展了多方面的研究。他们或对敦煌史地进行考察,或对莫高窟进行详细探讨,或编著敦煌石窟艺术的学术著作。如阎文儒的《敦煌史地杂考》、《莫高窟的石窟构造及其塑像》,宿白的《敦煌莫高窟中的五台山图》,向达的《敦煌艺术概论》,周一良的《敦煌壁画与佛经》,王逊的《敦煌壁画和宗教艺术反映现实生活问题》,金维诺的《敦煌佛本生图的内容和形式》、《敦煌壁画中的中国佛教故事》,段文杰的《谈临摹敦煌壁画的一点体会》,阴法鲁的《从敦煌壁画谈唐代的音乐和舞蹈》,潘絜兹的《敦煌莫高窟艺术》等。

在本阶段的敦煌艺术研究中,临摹工作占很大的比重。壁画的临摹决不是依样画葫芦,而是一项艰巨的艺术劳动。临摹的过程也就是研究过程,临摹一幅壁画或一身彩塑,必须做许多调查研究工作,才能表现原作的精神和艺术水平。本阶段共临摹了近千平方米的壁画、30多身彩塑,其质量达到了很高的水平。并先后在印度、缅甸、捷克、波兰、日本等国和北京、上海、兰州等地举行了大小20余次展览,对宣扬祖国古代艺术,促进中外文化交流,进行爱国主义教育和学习民族艺术遗产,推陈出新,起到了积极的作用。

在研究、临摹的同时,还出版了《敦煌画库》、《敦煌壁画》、《敦煌彩塑》、《敦煌唐代图案》等画册,对敦煌艺术的宣传、普及起到了积极的作用(13)。

在遗书研究方面也取得了比较突出的成绩,出版了一批高质量的资料专集和研究专著,如王重民的《敦煌曲子词集》(1950年)、周绍良的《敦煌变文汇录》(1954年)、任二北的《敦煌曲初探》(1954年)、《敦煌曲校录》(1955年)、姜亮夫的《敦煌——伟大的文化宝藏》(1956年)、王重民等的《敦煌变文集》(1957年)、王重民的《敦煌古籍叙录》(1958年)、蒋礼鸿的《敦煌变文字义通释》(1959年)、中国科学院历史研究所的《敦煌资料》(1961年)、王重民主编的《敦煌遗书总目索引》(1962年)等。

《敦煌曲子词集》是我国第一部专科性文献集,它将同类作品辑录在一起,加以校注,为研究者提供了很多方便。但该书只收词162首,很不完备。任二北沿用这一体例,又编校了《敦煌曲校录》,收词545首,分为普通杂曲、定格联章和大曲三类。

1954年,由王重民、王庆菽发起,向达主持,周一良、启功、曾毅公参加,在广泛摄、抄国内外公私收藏的变文资料的基础上,过录了187个写本,作了认真的整理,选编78种,编成了《敦煌变文集》一书,1957年由人民文学出版社出版。《敦煌变文集》是当时我国学者对变文写卷进行的规模最大的一次整理成果,也是收集资料最丰富的一部变文总集,对推动我国变文及民间文学的研究起了很大的作用。当然,现在看来,它还存在许多不足之处。

《敦煌资料》第一辑是一部综合性的敦煌文献集。它辑录了社会经济方面的许多原卷录文,并采用了通行的价格低廉的排印奉,因此它流通的范围比较广,为大部分敦煌文献研究者所喜爱,更成了敦煌经济文书和唐代经济史研究者的案头必备书,对推动我国敦煌文献研究的发展起了重要作用。但由于编辑时间短促,在录文的准确性以及文献的时间、性质等方面还存在着一些缺点和错误。

《敦煌变文字义通释》是以《敦煌变文集》为根据,对变文中的难词加以考证和疏解。该书对敦煌语言文学、汉语方言俗语以及汉语史的研究具有很高的参考价值。

《敦煌遗书总目索引》是我国开展敦煌文献研究以来,我们自己编著的较完全、较准确、较好的敦煌遗书目录。它收录了北京、巴黎、伦敦及其他一些公私收藏的敦煌卷子目录,详记了每个卷子的标题、编号,在很多标题下,还记录了卷子的内容提要,有些还描述了卷子本身的具体情况和特点,从而给研究者提供了很多便利条件。从某种意义上说,该书是此前60年我国敦煌文献研究工作中成绩的反映和经验教训的总结。王重民为此书写的后记是一篇带有总结性的重要文章。当然,该书仍有一些缺点和不足,如对少数文献的性质以及标题的确定不太准确,甚至出现错误等等。

除以上专著外,这一阶段还发表了大量研究敦煌遗书的论文,研究的方面与前一阶段大致相同,在归义军史、唐代民间文学、唐地志、社会经济等方面都取得了一定的成绩。

综观“文化大革命”前我国的敦煌学研究,虽然各个时期研究的侧重点不同,但都取得了一定的成绩,并在许多方面,如敦煌石窟艺术、敦煌学理论等都一直走在世界的前列,为我国敦煌学研究的大发展奠定了基础。

① 颜廷亮:《我国敦煌学研究史概说》,载《社科纵横》,1989(1)。

② 王冀青:《斯坦因与日本敦煌学》,71~72页,甘肃教育出版社,2004。

③ 纪忠元、纪永元主编《敦煌诗选》,230页,中国文联出版社,2008。

④ 纪忠元、纪永元主编《敦煌诗选》,277~281页,中国文联出版社,2008。

⑤ 叶昌炽:《语石》,24页,辽宁教育出版社,1998。

⑥ 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,236页,上海古籍出版社,1982。

⑦ 刘进宝编:《敦煌学论著目录1909~1983》,甘肃人民出版社,1985年;郑阿财、朱凤玉主编:《敦煌学研究论著目录(1908~1997)》,台湾汉学研究中心,2000;郑阿财、朱凤玉主编:《敦煌学研宄论著目录(1998~2005)》,乐学书局,2006。

⑧ 向达:《唐代长安与西域文明》,295页,三联书店,1987。

⑨ 王重民:《冷庐文薮》,上海古籍出版社,1992。

⑩ 刘复:《敦煌掇琐》,18页,台北新文丰出版公司,1985。

(11) 王重民:《敦煌遗书总目索引后记》。又见王重民:《敦煌遗书论文集》,中华书局,1984。

(12) 王永兴:《我国敦煌文献(汉文)研究概述》,载《中国敦煌吐鲁番学会成立大会、1983年全国敦煌学术讨论会会刊》,1983年8月兰州。

(13) 段文杰:《五十年来我国敦煌石窟艺术研究之概况》,载《中国敦煌吐鲁番学会成立大会、1983年全国敦煌学术讨论会会刊》,1983年8月兰州。

丝绸之路敦煌研究/刘进宝著.—乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;