米兰古代佛寺——废址M.Ⅱ的雕塑残片

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

在废堡垒发现了证明该遗址后来被占领的大量遗物使我备感鼓舞,挖掘工作的进展又足以让我抽出一部分民工派往佛寺废址M.Ⅱ亦令我高兴。这个佛寺废址是12月8日首次被清理的,当时进行试探性清理就发现了一些外观明显古老的雕塑碎片,令我觉得有希望进而找到可将该废址的历史回溯得更远的遗物。

废址的状况

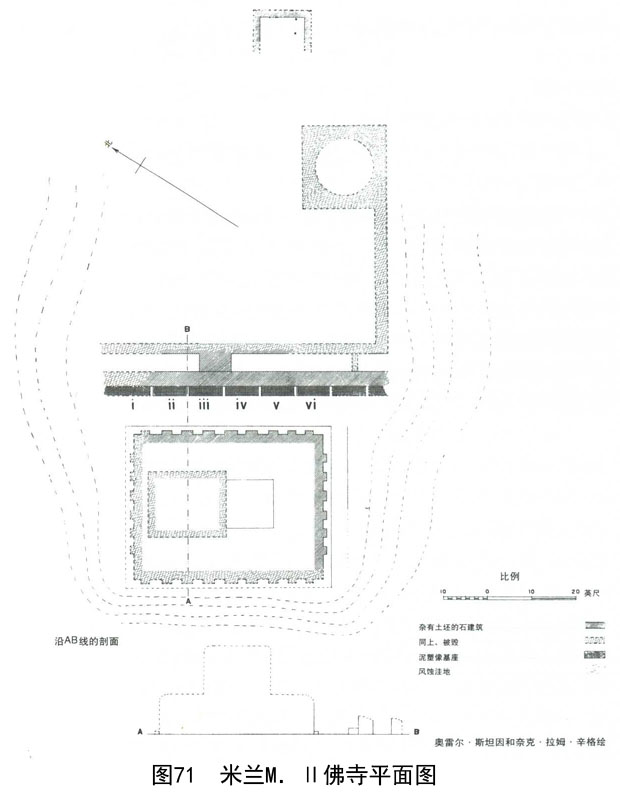

这个废址位于堡垒东北方约1英里半,距离把裸露的碎石地萨依与北面浓密的红柳树林分开的那条线约有几百码。M.Ⅱ废址附近地面仍旧相当开阔,地表的黏土层上覆盖着一层细沙,正经历着风化过程。在一个显然是这个佛寺主要建筑物的表面,风蚀留下了深深痕迹。这是一个土坯砌成的坚固长方体,从外表很难辨认出是何物。不过一下就可以看出它有两层,经后来清理丈量,其底层的长边为46英尺,短边为36英尺,如图71所示。其高出原始地面的部分有9英尺高。在这一坚固的平台或基座之上是第二层,同样呈长方形,但毁坏得更严重,如图72所示。其勉强可以画出的平面图边长分别为17(又)1/2英尺和15英尺。尽管由于盗墓者的挖凿,第二层已十分破败(如图72所示),但其高度仍存11英尺。该建筑物的四角分别大致朝向东、南、西、北四个方向。

装饰壁龛

因为风蚀的破坏作用,第一层表面的灰泥涂层和装饰早已荡然无存,基座的西北、西南面也裸露着。但是沿着东北面及东南面一部分的壁脚,残存的泥塑浮雕从堆积的碎泥块上露了出来。将这些碎泥块清除之后可以看出,在这两面凸起的墙面之间均匀地装饰着成排壁龛,表面抹了厚厚的灰泥。壁龛深约8英尺,宽度略有差异,平均宽度约2英尺,壁龛两侧的凸柱间距大约同宽,其下是大约1英尺4英寸宽、近1英尺高的柱基。第一层平台残存的灰泥表层没有一处的高度超过4英尺,但已足以清晰地显现建筑的设计和浮雕装饰的风格。

泥塑浮雕

在这些壁龛内曾一度有浮雕泥塑像,其尺寸可能略小于真人,其中东北面中央的壁龛内尚存有一高约2.5英尺的披衣男像的腿部(图72),残存的衣襟有很多褶,从髋部两侧垂下来。其余壁龛中的雕像只有从残存的脚部尚可约略辨出。不过,从碎泥堆中找出了一些泥塑块,大多很小且破坏严重,大概就是这些雕像的残物,这些雕像代表立佛,其样式与我在和田附近发现的沿热瓦克寺院(Rawak Vihāra)外墙排列的大量巨型雕像相仿①。

泥壁柱的风格

最令我吃惊的是,饰以浮雕的壁柱凸起的表面其装饰毋庸置疑受到珀塞波利坦(Persepolitan)样式的影响。它们令我觉得这个建筑物的年代相当久远,此后进行的深入检查完全证实了这一点,因为这些装饰的形状与印度—波斯风格的壁柱装饰惟妙惟肖,而后者是犍陀罗浮雕装饰艺术最流行的组成成分。如果把图72所示的壁柱与富歇在探讨希腊化佛教雕像所吸收的印度—波斯风格时提到的浮雕作品相比较,这一点更是显而易见。壁柱自柱基开始呈圆形向上逐渐变细,最先是一个凸起的碗状球形,其上是两道依次变小的装饰圈,柱体由此开始变细。然后是一个钟状物覆盖其上,在其上又是一个双耳托架,其尺寸不固定,但托架两端一律以一个下弯的涡形收尾。壁柱的最顶端是一个狭窄的顶板,尽管排列方式会有变化,但上述所有特点在寺院建筑物的许多浮雕作品中可以发现。

犍陀罗雕塑中的类似装饰

将我们在M.Ⅱ基地的泥塑装饰与上文提及的犍陀罗雕饰相比较,在如下两方面非常具有启发性:首先,它清楚地证明这种装饰的建筑设计(即浮雕塑像位于壁龛内,壁龛两侧以印度—波斯风格的壁柱分隔),是直接从希腊化佛教艺术借鉴而来的。在那些雕饰上可以看到壁柱通常位于壁龛两侧,其上往往覆以印度马蹄形拱顶,拱顶上雕有反映佛教崇拜的小浮雕像。在印度西北边境希腊化佛教艺术发源地发掘的大量寺庙遗址证明,这样的设计在窣堵波的实际塔基与寺院的墙壁装饰中十分常见。其次,米兰废址壁柱顶端双耳托架的形状蕴涵着独特的考古学价值,它精确地复制了在一些犍陀罗浮雕中取代了原始珀塞波利坦式双托架的那种简洁形式,后者由一对动物形象构成,通常是两只背向伏踞的公牛。②在米兰壁柱双托架上,两个下弯的涡形端头是一个突出的特征,在犍陀罗作品中也表现得同样鲜明。楼兰遗址出土的木质双托架则为我们提供了实例。其中两个标本出自古代中国要塞L.A(如图17所示)。另两件标本是我于1914年在L.K与L.M废墟中发现的,二者年代相同,它们的涡状端头有了更彻底的发展。关于犍陀罗与楼兰雕塑的这些相似的特点会如何有助于确定米兰佛寺的近似年代,我们将找机会作进一步探讨。

基座上部

第二层上的遗存

基座表面上部原有的泥塑装饰现已荡然无存,但是,从东北面一个壁龛内遗存的立像的大小可以看出,这些壁龛原先肯定要更高一些。从尚存约5英尺的高度看,壁龛两侧凸出的墙壁上似乎还有第二排泥塑壁柱。这种排列方式与犍陀罗现存窣堵波基座及寺院墙壁的双重壁柱相吻合。不过目前我尚未能在犍陀罗找到这样的实例,即在单排壁龛两侧没有这种双层壁柱。第二层上已严重毁坏的建筑究竟是何物则更难以猜测。不论其呈长方形平面及位于基座一侧的位置,还是其尚存一定高度的长方形外观,都无法让人看出这会是一个窣堵波的底座。它更像是一个平台,紧靠着塑有主要寺院泥像的那堵墙,这些塑像的风格与安迪尔寺庙及敦煌千佛洞的是一致的。除了一根木梁(图72),对第二层的清理未发现其他任何东西。这根木梁原先一定是嵌在第二层的上部建筑中,但此时被松松地埋在盗墓者挖出的土堆里。

巨型泥头像

我们对堆积在基座东北面的黏土泥块的清理工作要幸运得多。那里出土的遗物完全证明了这个废墟是一个年代久远的寺院。我第一次去那里时,曾对那一侧靠近中间的堆积物进行过清理,结果找到了一个用软泥制成的巨型头像。尽管毁坏得很厉害,还是可看出其制模比例所受到的希腊化佛教影响(见图73右边头像),与1901年在热瓦克窣堵波内出土的大批浮雕情况相像。当彻底清除完全占据了寺庙中部的一条通道西北边的大量堆积物后,很快就在其北面角落发现巨佛头像(图73左边及图74)。头像所在位置高出原始地表整整3英尺,面部朝下,落在一层沙子和碎泥块上,所以破损较少。其面部尚残存条状的白色表皮,以及用以代表头发的黑色小螺纹。

头像的泥质材料

头像从下巴至残存的头顶部的尺寸是整整19英寸。由于这个头像及寺庙中其他塑像都只用粗黏土拌麦秆制成,所以搬移这个沉重而易碎的泥团颇费周折。好在其木质内核虽已腐坏,但仍被裹在里面,其表面的灰泥尽管也很松软,可能搀了大量毛发,倒还结实。这个原因,再加上认真细致的包装,才使得头像安全运抵伦敦。随后在坐像iv面前又发现了第三尊头像,虽然它与其余塑像属同一类型,但这具面部朝上埋在硬土堆里的头像破损得太严重了,以至面目难辨。

巨型坐佛

对寺庙东北走廊的彻底清理确定了这些巨佛头像的来源问题。这条走廊有10英尺来宽,其外侧墙壁有一排巨型佛像,盘腿而坐,从其手部的姿态及躯干部残存的衣饰可断定这是佛像。图75所示为这排佛像的北半部(躯干i~iv),图76所示为南半部(躯干iv~vi)。虽然尚存的佛像基座共有8个,但只有6个上面还存有塑像的躯干,而所有这6具塑像除了盘着的腿和合掌的手外,再无它物留存。这些佛像两膝间的尺寸在7英尺至7英尺3英寸,膝部在脚的上方向外伸出。塑像躯干所置身的基座约7英尺6英寸长,2英尺4英寸宽,高度为1英尺4英寸。基座间的距离在前面仅6~7英寸,后面靠墙部分稍宽。

垂衣的布置

这些巨型坐佛像原先的姿势肯定是“dhyāna-mudrā”即“禅定印”,但只有躯干iii~v尚保留有叠放在膝上的手部来作为佐证。衣饰是按照我们在犍陀罗雕像已见过的“禅定印”姿势的特定方式来布置的,这种布置方式在热瓦宽出土的佛像中也十分普遍。所有躯干上衣饰的中央部分都垂在手部以下,呈三个同心的、在犍陀罗与热瓦克浮雕中都可见到的垂花式褶痕,不过,在i和ii褶痕呈约1英寸宽的阳线,而在iii~v则以狭窄的双阴线代替。在这些中央褶痕之下僧袍的边缘都表现为卷曲的波纹状线条,与热瓦克窣堵波庭院某些浮雕像衣饰的边缘相同,臂部与膝部的褶痕全都以常见的多少有些平行的双阴线表示。这种以浅阴线表现褶痕的倾向在某些热瓦克雕像及其他地方也可见到。这些躯干裸露的表层灰泥中搀有大量的植物纤维或毛发的混合物,在iii与iv表面的泥层上尚残留着在热瓦克雕像中常见的淡淡的红色。

雕像基座间的发现物

回想起在热瓦克窣堵波庭院,我曾在大型立佛泥像间发现留给小泥像的空墙,所以在清理大塑像基座之间的空处时我就格外小心。但我只在i与ii之间发现了一个小塑像的基座,残存的脚部与衣饰表明这可能是一座高约3英尺的浮雕像。ii与iii之间是一个空当,不过,它对那个曾属于第三座塑像的大型头像起了很好的保护作用。如图77所示,这个头像被发现牢牢地嵌在该塑像与右边塑像的基座之间,依然直立着,其面部几乎未受损。其表情与某些造型细节,如分开的下颏与其他3个头像不同。根据发现的地点,这3个头像分别属于塑像ii、iv与v。

其他泥塑残存塑像iv的头像仰面落在其躯干之前,如前所述,它被发现时已严重损坏。不过,奇怪的是我们在这座塑像的左膝发现了另一尊尺寸与真人相仿的佛陀头像。除了表面略有剥落,它基本上保存完好。从其大小看,它极可能属于对面通道墙壁上壁龛内的一个塑像。根据我在热瓦克窣堵波发掘过程中的观察,这个头像可能是被最后一位参拜者因为担心它要落下来而搬到现在这个位置的。这里值得注意的情况是,在这座寺庙废址中没有任何因失火而遭破坏的痕迹,同时,一块壁画的小碎片证明寺庙的墙壁曾涂过颜色。

贝叶婆提文书碎片

在清理塑像iv基座前的堆积物时,废址中最重要的小“发现物”被找到了。这是一个支离破碎的对折贝叶婆提残页及另一页的碎片(图78),以梵文书写。我当时就认出上面的婆罗谜文字母是一种早期笈多字体。那张残页长6(又)1/2英寸,宽2英寸,每一面各书5行字,它距塑像基座很近,被显然是从残破的塑像上剥落的泥屑堆积物埋在下面。它被发现的位置清楚地表明,它原先是作为还愿的供品被放在基座上的。霍恩雷博士倾向于将其年代定于公元400年前后。没有什么特殊的理由让人相信这个文书在当时存放时就已十分古旧,而这么易碎的材质也不大可能使这页文书在堆积物落下并掩埋它之前经受长期暴露。

围绕通道的遗物

这一发现所提供的年代证据与这座寺庙被废弃的时间问题有密切关系。不过,在考虑这个问题之前,我先要完成对残存建筑的特点的描述。在西南、西北面,地基结实的土坯壁上原有的泥塑装饰几乎已消失殆尽,紧挨着它的地面因为风蚀比原始地面低了4英尺多。对于围绕寺院通道,则无法探知任何事。在东南面,一堵外墙只剩下几英寸高的少许遗迹,表明这一面通道的宽度只有3英尺8英寸。这座建筑的东北面曾饱受风蚀破坏,为何这一面环绕通道的泥塑装饰却能保存下来颇令人费解。不过,随后的挖掘很快消除了这个疑团,在这条通道3英尺6英寸厚的外墙旁,还有一道平行的厚土墙,间距不到5英尺。

东北面外侧环绕

这堵墙及两墙间隔中的堆积物起到了防止风蚀的作用。不过,与被它挡住的建筑物一样,这堵土墙破损得也很厉害,已无法判定其用途。它可能曾是一个僧院建筑或小礼拜堂的庭院。奇怪的是,上述两堵墙之间的空当以及大型塑像躯干iii与iv后面砌了近7英尺长的结实的土坯壁。我无法解释其用途,除非它可能是用来支撑通向寺庙第二层的台阶。因为我尚未发现从其他地方登上第二层的迹象。不过,关于第二层建筑的所有问题显然都是猜测。

在图71上可以看到外边的这堵土墙向右折向东北方,与之毗邻是另一个较小的厚建筑物,其一边的墙壁仍有大约4英尺或5英尺高。该建筑物约19英尺见方,它围着的一个圆形房间直径约13英尺,其上可能曾有圆顶。在我看来,这些严重毁坏的遗迹清楚地令人想起那些外方内圆、带圆形房顶的寺庙或寺院,我在斯瓦特河谷至克什米尔间就已见到很多。遗憾的是在坍塌的墙内侧已找不到任何考古遗物,在东北方约6码开外的一个毁坏得更严重但地基幸免于风蚀的内殿中我也是一无所获。

成为牧人落脚点的废址

当我随后对寺庙主建筑东北通道后面两堵平行墙壁的南端夹着的狭窄空地进行清理时,发现这里堆积了7英尺厚的羊粪和马粪。不过惟一的发现物是一块显然用山羊毛编织的粗厚结实的物质。另一块相似的畜粪结成的硬块构成了紧挨着的破墙的上部,这表明在寺庙破败很久以后,其废址肯定被牧人和其他人当做落脚点,附近地面遗存的植物则与喂养牲畜这件事相吻合。在尼雅遗址和楼兰遗址,我都曾注意到这样一种完全相同的情况,即一片曾有人居住的地方都要经过一个过渡期,才最终变成荒芜的不毛之地。③

建造与废弃的年代

由此就引出了一个尚待探究的重要问题,即这座寺庙建造与废弃的大致年代分别为何时。前文所述对现存遗物的观察,我认为足以证明寺庙建造的年代早于吐蕃人占领此处的时间。而在此未找到任何具有吐蕃色彩的遗物则说明,该寺庙的废弃年代很可能也早于吐蕃人占领此地的时间。不过,如果将已得到的各种迹象综合在一起进行简短的回顾,会有助于我们得出更准确的年代。

建筑装饰的年代顺序

首先,从寺院基座的建筑装饰我们得出一些确凿的线索。我们已经看到,印度—波斯式壁柱使其与犍陀罗的希腊化佛教样式密切相关。尤其应该强调的是,从塔里木盆地其他遗址,以及似乎可以证明米兰壁柱确切年代的上下限的标本中,都可以找到这一建筑成分的踪影。关于废址年代的上限,前文曾提及的出自楼兰三个不同废址,带下弯涡型的木质双托架提供了重要证据。它们证明这种形状,如M.Ⅱ壁柱所示,肯定早在公元3世纪就已在整个罗布地区的实际装饰应用中流行。考虑到新疆佛教艺术对希腊化佛教样式所采取的极其保守的处理方式,我们很有理由怀疑,这种印度—波斯式双托架的特殊形状流行的末期,对于那些出自安迪尔和达玛沟一带的发现物而言情况是否也是如此。因为它们证明,到唐代末期,这种双托架及支撑它的印度—波斯式立柱已经发生了明显的变化。

双耳托架的演变

先来看双耳托架,从喀达里克西—北—北方向几十英里外的法哈特伯克亚依拉克(Farhād Bēg-yailaki)遗址出土的双耳托架,为我们提供了非常有趣的木质样本,很值得注意。这里,我们得到的无疑是一件晚期变形体。在它变了形、但仍清晰可辨地带涡状端头的印度—波斯式双耳托架之上,顶着第二个与尼雅遗址的双托架几乎一模一样的托架。我们在喀达里克寺庙废址中一对木质双耳托架上(图79),也看到同样的组合。在此,托架下半部表现为印度—波斯式双耳托架的晚期变形,涡状双耳成为顶部与底部非常醒目的特征。其上半部为一个尼雅遗址式的双耳托架,处理得非常简洁,两个端头向下的表面没有雕花纹。对照法哈特伯克亚依拉克与喀达里克的样本,似乎给我这样的印象,喀达里克遗址肯定是在唐代被废弃的,约在公元8世纪末。至于法哈特伯克亚依拉克废址,后文将指出它们很可能属于唐代以前的年代。

印度—波斯式立柱

在法哈特伯克亚依拉克和喀达里克都未找到支撑这两种双耳托架的柱子。不过,在喀达里克遗址,出土的带螺旋纹的木柱(图80)提供了一个反映这些柱子大概外观的样本。其圆锥形外形、丰满的球形底座十分明显是出自犍陀罗浮雕中的印度—波斯样式。不过同样明显的是,它代表了比米兰泥壁柱显然更晚的印度—波斯样式的晚期变形。对我在安迪尔城堡(E.Ⅲ.iv)总部一厅内进行重新挖掘时发现的两个精致木柱(图81)进行同样的考察,我们看到,在柱体上端附加了圆缘线,标志着晚期的精细,但从柱基和鼓形柱顶我们可以更加清楚地看出印度—波斯样式的本质延续。

作为证据的安迪尔木柱

这些安迪尔木柱所提供的考古学证据对于确定米兰寺庙的年代具有特殊价值,因为我们已确知,它们所在的建筑物肯定建造于公元645年与公元719年之间,可能更接近前一个年代。如果我们充分估计从仍明显具有犍陀罗原型全部基本特点的米兰木桩演变为安迪尔和喀达里克这种晚期形式所经历的时间,结论可能就是,米兰寺院M.Ⅱ的建造年代不可能晚于公元5世纪。

作为证据的雕塑遗存

对年代下限作这样的推断,则雕塑遗物所提供的证据就很吻合了,因为这些遗物的图案在风格或技巧上与热瓦克窣堵波浮雕大量存在的图案(其年代很可能处于公元4世纪与公元7世纪之间)没有本质上的区别。不过,必须牢记的是,其一,遗憾的是,M.Ⅱ的雕塑残片所存很少,其二,对源自希腊化佛教艺术样式的因循自始至终都在新疆的佛教雕像上留下了深深的印记,因而,雕像的样式对于确定寺庙的建造年代并没有什么特殊意义。

寺庙的遗弃

有一点很明显,那就是必须将这个问题与寺庙被废弃并沦为废墟的时间问题严格区别开。现存的惟一确凿证据就是前文提及的梵文贝叶婆提残片,因为它肯定是属于公元4世纪与5世纪之间,所以就提供了一个可靠的年代上限。至于年代下限问题,我认为要充分重视未找到一件书吐蕃文的遗物这个事实,并倾向于由此得出的这样一个推论,即(寺庙的)废弃发生在吐蕃占领之前的某个时期,大约在公元8世纪中叶。有关这个问题的证据都属于纯粹的否定式证据,情况确实如此。不过,在我看来,下面这些事实具有格外的重要性,即喀达里克和安迪尔的寺庙废址中出土的婆罗谜文书明显晚于M.Ⅱ的婆提文书,与这些文书一同发现的大量吐蕃文文书和残片则证明,在吐蕃统治下,佛教崇拜仍在这些寺庙中得到延续。对这个米兰废址的清理因而使我充分相信,该遗址的历史要古老得多,而且它以某种方式为我在后来的挖掘中发现的、证明上述看法的更令人震惊的证据作了预备。

① 参见本书下文。——原注

② 在我看来,两端的涡状垂饰可能是对动物的前腿所作的习惯性演变,悬垂在这些印度—波斯式双托架的原型及其变形在同一幅浮雕的建筑图案中有所表现。——原注

③ 参见第二章第七节。——原注

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰