楼兰遗址——楼兰遗址出土的佉卢文文书

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

重要的佉卢文文书

在描述从楼兰遗址数目众多的废墟发掘出的佉卢文木简和纸文书时,我已经有机会提及这种发现所具有的特殊历史意义。这些发现物的出现频率,和我当场对它们的外观和显然性质所作的观察,似乎证明我当时作出的重要结论,即从尼雅遗址文书中发现的同一种印度语言,在那个早期时代同样也被罗布地区的政府机关和商人正式使用。

考虑到从和田到罗布淖尔有多么遥远,这种印度文字和语言一并传播到了塔里木盆地的最东端这个推测就产生了新的问题。在和田地区,官方使用这种印度语言和文字似乎是可能的,因为当地的传说至少是部分地证明了这一点。在玄奘的《大唐西域记》和吐蕃文《李域史》(Annals of Li-yul)中,都记载了当地的这些古老传说。后一书还提到早期印度移民是当地人口的一个重要组成部分。但在如此遥远的东方,在中国这个特别的门户,同样使用一种外来语,这个解释的充分性可能尚有疑问。

塔里木盆地使用印度俗语

在现在历史资料不足的情况下,不可能断言对这个问题较好的解答,是否可以从佛教的传播中找到。佛教的传播可能将流行于印度西北部的语言和文字一起带过来,在塔里木盆地广泛应用。也不可能断言,之所以采用与贵霜时期印度河流域所流通语言密切相关的印度俗语,我们是否应该认为是由于印度—斯基泰势力那次临时越过帕米尔而扩张到这里时所留下的影响所致。我们从中国的佛教传说中,模模糊糊地捕捉到有关印度—斯基泰人那次扩张的一些情况。但鉴于所提问题的重要性,我觉得对如下事实更感满意:拉普森教授从我1909年回来以来,已对楼兰遗址出土的佉卢文文书做了仔细考证,完全证实了我当场首次对这些文书的语言和特点所提出的推论。

语言与尼雅文书中的相同

人名

拉普森教授非常热情地向我提供了这些文书的内容摘要,具体展示了他到1916年12月所释读的主要成果,证实了它们在特征、语言、措辞和其他方面与从尼雅遗址的废墟中大量发现的佉卢文文书完全一致。正如在尼雅遗址一样,我们在楼兰遗址发现有各种契约、信函、官方命令、清单之类,用相同的早期印度俗语方言表达,抬头的颂语中混合着奇怪的梵语词汇。风格、语音学和拼写方面的特性表明,两个遗址文书所属的那个时期,从和田到罗布的大臣无疑遵循完全相同的标准。如果不是大多数的话,我们在楼兰遗址的文书中碰到的许多人名,也在尼雅文书系列中存在,虽然这当然不是意味着个体的相同。就像在尼雅系列中,我们发现许多人名明显源自佛教或印度,例如阿难陀犀那、跋提沙摩、毗摩耶、菩达迷多罗、达没那钵哕、Kumudvati、布没那德伐、凯罗伽、Rutra、苏迦陀、伐苏德伐,与其他似乎是当地的名字并行出现,例如卡利耶、迦波吉耶、迦利、吉波沙、元老、啰波弗多、马提那耶、波蹉耶、波卡耶、尸伽那耶、祭司、耽未凯、伐比耶。官衔都伯(Cojhbo,州长)、古斯拉(Gusura,军侯)、御牧(Kori)、司土(Vasu)在楼兰和尼雅文书中都很常见。

以帝王的年号纪年

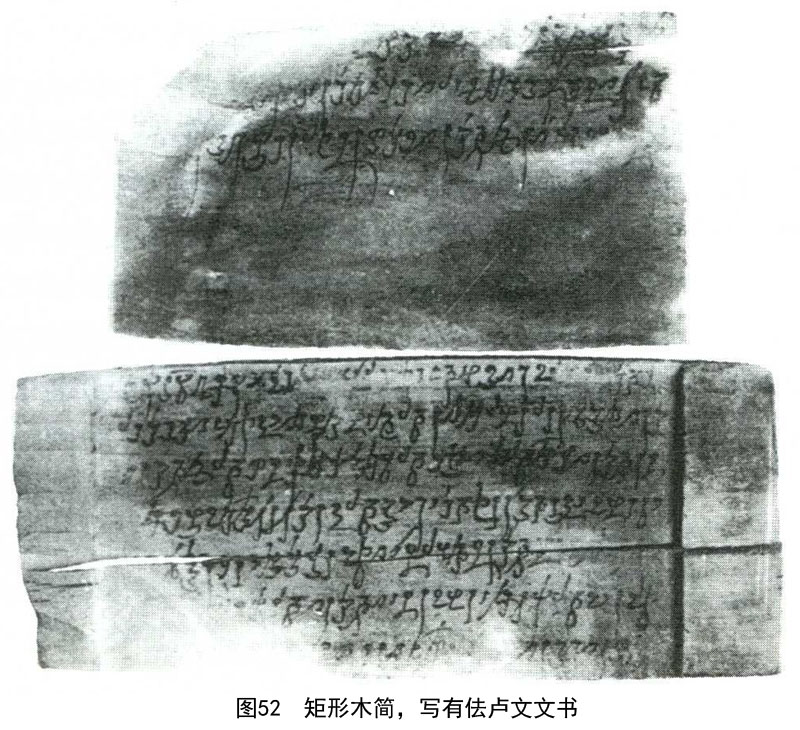

有一矩形双简,它与从正式文书中观察到的统一惯例一致,准确地以帝王的年号注明日期。但只在图52中,在位的帝王的名字能够确定地辨认出来。这件木简涉及一桩土地转让,是一个叫施伽伊陀(Sigayita)的人将土地转让给叫柯犀那耶的妇女。这位统治者被称呼为大王安归迦天子(Maharaya Amgoka Devaputra)。他的名字和称呼使人奇怪地回想起尼雅遗址发现的两件矩形木简日期中提到大王侍中安没瞿迦天子。考虑到上述关于以尼雅为中心的精绝并属鄯善或罗布版图①,这促使我假定,两个遗址文书中提到的那个统治者可能是同一个人。

克罗来那的位置

有件文书也是相当重要。它包含一份契约,记录着一个居住在卡尔马丹那(Calmadana且末——译者)、名叫凯摩伽的克罗来那(楼兰——译者)人,将一块地及其全部所有权出售给买主耶钵笈(Yapgu)②和他的儿子们:啰没弗多、布没那德伐、达没尼啰和达没那钵啰。该地被描述为位于克罗来那,“在大城之南”。这个地名,在该遗址出土的另外两件文书中又被提到,只是拼写略有不同。这两件文书中,我相信有一件上的地名可以认为就是克罗来那。撇开其余尚未被完全解读的内容不论,我们能够肯定无误地推论,如拉普森教授自己已充分认识到的,这里的克罗来伊那或克罗来那就是发现信件的地方,即楼兰遗址。

L.B.Ⅳ文书中称呼的Kroraina

这个名字并不局限用于废要塞L.A,也同样用于周围地区,第3件写有此名的文书说明这是很有可能的。这件文书是楔形双简,是写给御牧马提那耶(Maldraya)和沙门(’Srama n a)、阿难陀犀那(Anam dasena或Anandasena)的,传达国王关于将克罗来姆那(Kroraim na)的左罗伽(Caraka)的农田以及属于那里的一个女子交给某迦拉施达(Kala s d ha)的命令。最后这件文书发现于废墟L.B.Ⅳ,而这个废墟离古要塞L.A足有7英里远。仅此事实,就足以说明克罗来那(Kroraina)③有一种更为广泛的用法,并且包括了整个废弃的聚落。从同一房子发现的另一件文书间接地加强了我的这个印象。这件文书的内容是,沙门阿难陀犀那必须在L.B实际居留一段时间,大概是在执行国王的命令。有矩形双简是一封信,这封信本身也很有价值,是监察(Cuvalayina)和他的妻子阿檀史耶(Atamsiyae)写给他的父亲军侯列施梵那(Lesvam na)和他的母亲鸠韦丹若(Bhuvidanoe)的,告诉父母好消息说,阿檀史耶已安全生下一子,并在提到某波尼迦那(Ponigana)送来的几条消息后,告诉他们沙门阿难陀犀那打算去看望他们,他到时,请予以特别关照。考虑到这封私信和委托沙门阿难陀犀那在克罗来那执行国王正式命令的楔形双简是从同一废住宅L.B.Ⅳ发现的,似乎可以可靠地推断,古聚落西部的这个地方也包含在克罗来那里面。

楼兰转写成Kroraina?

前一节末尾记录的证据向我们表明,在从L.A发现的汉语文书中,废弃的军事要塞称做楼兰。另一方面,下文讨论的中文史料已完全清楚地表明,这个名字也有一个较广义的用法,原指位于塔里木河末端沼泽以北古道上的罗布地区。显然,楼兰这个名字,在张骞的报告(有关塔里木盆地的最早的中文报告)中已经出现,一定是对固有地名的音译。考虑到所指地方与克罗来那(Kroraina)所指相同,我试图认为这个名字的原形是佉卢文文书的克罗来那(Kroraina)或克罗来伊那(Krorayina)。鉴于半元音r——在汉语语音体系中无此发音——通常被替换为l,如果我们考虑到所有外语名字翻译成汉语读音时的困难和唐代所做尝试以前完全没有任何转写原则,用“楼”(Lou-)代替“克罗”(Kro-)是所能想到的最接近的一个音了。同样地,“兰”(-lan)的发音可以认为与“来那”(-raina)或“来伊那”(-rayina)是相当接近的。

① 精绝并属鄯善得到成书于公元239—265年间的《魏略》的证明。这个时期就在楼兰遗址纪年文书所涵盖年代之前。——原注

② 似乎不难将Yapgu这个名字与古代突厥侯爵头衔jabgu联系起来。Yapgu也在尼雅遗址木简中作为人名出现。jabgu这个头衔在汉文史籍中称为翖侯his-hou(* yap-hou)。这个头衔公元前2世纪时已在匈奴人中使用,也被证明在大月氏定居奥克苏斯河地区时用于称呼大月氏的头领。类似的这种给人名加上尊衔的用法,在印度很普遍。——原注

③ Kroraim na这个形式只是Kroraina书写上的一种变异。插入的辅音Anusvāra并没有任何语音上的原因,元音Ak s ara后面紧跟一个鼻音,这在整个文书中经常出现;如用Khotam na代替Khotana,jam na代替jana等。

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰