《唐萧儹墓志》考释——以仕途迁转为中心①

作者:郭桂坤

兰陵萧氏为唐世家中的重要一支,按《新唐书·宰相世系表》的提法,又定著为两房:一曰皇舅房,一曰齐梁房。其皇舅一房入唐以后渐趋平淡,而齐梁一房则可以说真正做到了“明德相望,与唐盛衰”。齐梁一房的成员虽有部份见于两《唐书》的列传部份,但除萧嵩、萧俛等位登台辅者,其余人亦语焉不详。本文所涉此方墓志志主萧儹不见于两《唐书》列传部份,《新唐书·宰相世系表》亦不载,而墓志内容对其生平履历尤其是宦途迁转过程有比较丰富的记载,实为我们了解中晚唐兰陵萧氏家族成员中次级官员政治生活的重要资料,同时亦可由之略窥中晚唐官僚政治的一般情态。本文即尝试结合《唐萧儹墓志》的内容,将萧儹的个人际遇放到中晚唐官场整体迁转环境中略加分析,尤其关注其个人礼学优深与仕途迁转之间的关系,期冀能使中晚唐官员迁转途径的某些结构性特征得以部份凸显。

一

大唐西市博物馆所藏的这方《唐萧儹墓志》,有志盖一合题“大唐故萧府君墓志铭”九字。墓志本身尺寸为60×60×15cm,四侧刻绘兽首人身的十二生肖图案。墓志志文共38行,满行38字。兹先移录文如下:

唐故光禄卿赠右散骑常侍萧府君墓志铭并序

朝议大夫守给事中上柱国裴寅撰

公讳儹,字思本,兰陵中都人也。九代祖梁武帝,后梁明帝之七代孙。四代祖灌,皇渝州长史,赠吏部尚书。曾王父嵩,皇中书令。王父华,皇中书侍郎,同中书门下平章事。考恒,皇殿中侍御史,累赠司空。公即司空第三子也。司空娶京兆韦氏,公乃韦之出也。皇朝中书舍人斌,公之外王父也。萧氏世德官族,耿耀盛大。冠于他姓,著于史册,言之者详矣。公孝友慈仁,发于天性。闺门之内,行贯神明。禄廪所资,无不赒给。远迩虽异,多寡毕均。况复志尚儒术,学窥圣旨。揭六艺之隐奥,搴百氏之菁英。不介怀于进趣,不屑意于求竟。读其书,寥寥然若秋空焉。不以德行尚人,*(外□内人)自畏敬;不施要结于人,人自亲慕。公早岁以门荫补弘文馆明经,调授同州参军。丁司空公之忧,柴立茹荼,自毁不欲*(外□内生)。丧纪终制,复调授左龙武胄曹参军。故太常少卿裴公茝,即公之姨兄也,谓公礼学优深,宜就科选。公曰:“敬奉教。”及随乡赋,有司果厚其学,大其志。列名奏第,擢在殊选。由是闻问藉藉于搢绅间。授大理评事,详究法律,参酌得中。议谳之时,每以济活为事,深得慎刑恤隐之道也。次授詹事府司直,官清事简,颇谐高韵。公乃曰:“学然后知不足,儒有多闻以为富。余幸以秩散,得不赜先圣之典言,以资余不足之*(外□内浅)也。”遂昼夜探讨,忘食不倦。满岁,授京兆府兵曹参军。克奉官业,咸称修举。朝廷以公礼法承家,士林清德,屈留府县,合处班行,擢太常博士。时论以为此官掌辨五礼之仪用,本先王之法制,适变而损益焉。苟非其人,即隳官业。其于公之所志也,雅当其选。旋以太夫人年高,确请弃官,就养东洛。至于问安晨昏,衣不解带者,将及周岁。丁太夫人忧,公毁不胜哀,亲戚为之罢吊。去丧,复命为太常博士。公迹其功行,褒贬是非。众推直笔,无媿于人。擢授侍御史,以持纲不挠,风望日*(外□内高)。改刑部员外郎,用法之司,必尽诚敬。转河南县令,贪俗归厚,群吏自清。迁主客郎中,旋授仓部郎中,复改驾*(外□内部)郎中。优游南宫,累历清贯。休问益洽,指期显荣。无何,太夫人松槚为狂盗所伤,公即*(外□内日)弃官,愤将捕逐。孝感虽切,异论或乖。公之抱屈非辜。降授太子右谕德,分务东周。哀恳莫申,号天委运。杜门绝迹,屡变*(外□内星霜)。后以事实自明,改授邓州刺史。南阳郡当要冲,号为难理。公既至,先示之以清洁,人皆返廉;次*(外□内示)之以典章,人皆知禁;末抚之以仁惠,人咸知感。是以一境之人,熏然大和。曾未十旬而功列明著,*(外□内惠怜)之速,有如是耶。未几受代,方歌来暮之谣,俄起去思之叹。迁太子左庶子,转京兆少尹,复改*(外□内太常)少卿,俱优贤之秩也。复授左庶子。七年之内,两命宫相。怡然自处,时论高之。迁光禄卿,祀事孔严,新规俱举。无何,遘疾深痼,更历寒暑,渐至绵惙。以大中十年七月五日,薨于长安兴化里之私〔第〕,*(外□内享)年七十有六。诏赠左散骑常侍,罢朝一日。时之不幸,朝丧清贤。呜呼!聆公之言,不知人之果有喜怒也。大极精气合诸,方寸自畅,百行自备。清和标韵,弘厚蕴中。素履不越于贞方,发论必根于雅正。居则怡怡然,未尝误于物。公之行实如此,其所报如此。悲夫!夫人荥阳县君郑氏,库部郎中、衢州刺史群之次女也。生于德门,作配君子,先公二十年而殁。有子三人,长曰宽,前长安县尉;次曰悫,前乡贡明经。俱怀不器之才,皆负乡里之誉。次曰隐,幼而聪惠,诗礼禀训,孝友生知。而皆号护帷裳,克奉先远。以其年十月二十四日,归祔于司空茔之东,与郑夫人同兆而异域,礼也。前三峰尚书,清德冠寸,望压当代。寅幸忝通旧,夙受恩知。矧给事亲临,及将尚书之命,手字三幅,发言感涕,令其纪述。即后进小生,不敢不恭承荣命。是以忘其菲陋,第叙其全德耳。铭曰:

积德流光,代生仁贤。授公之器,何其渊绵。学探奥旨,文赜幽玄。得丧一贯,金石同坚。排虚振羽,孰为我先。如何怛化,遽委穷泉。九万未半,百行俱全。平生操履,宜乎永传。佳城郁郁,新垄荒阡。为公篆石,志于幽埏。

二

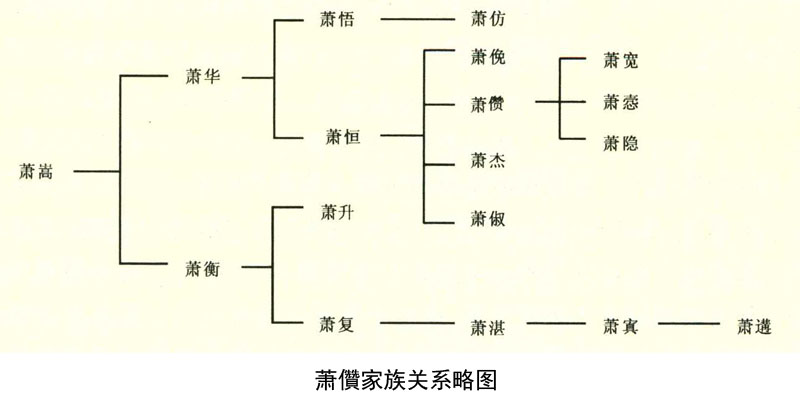

因为下文分析偶会涉及到萧儹的其它家族成员,同时意为揭示萧儹在萧氏家族链中的地位层级,故在此先结合相关史料主要对自萧嵩始的萧氏家族此支亲缘关系做一简要梳理。

兰陵萧氏家族入唐之初仍有崇望,在于该家族早已经与建唐的重要政治支柱——关陇集团结有盘根错节之婚姻关系。其次,作为帝室后裔,萧氏在社会上尤其是南方社会仍具有极高的人气②。当然,最直接的因素在于初唐萧氏家族的代表人物萧瑀在隋唐替代之际及早归附李渊,并立有殊勋。所以,萧瑀在李渊当政时期确实风光无限,“时军国草创,方隅未宁,高祖乃委以心腹,凡诸政务,莫不关掌。高祖每临轩听政,必赐升御榻,瑀既独孤氏之婿,与语呼之为萧郎”③。但萧瑀在太宗即位后屡受嫌弃,仕途不如之前那样风顺,而其兄弟子侄辈也数代再无居相位者。

这一情况至萧瑀的侄曾孙萧嵩始得到改观。以此为轴端,再将兰陵萧氏与曾经同为侨姓大族的琅琊王氏、陈郡谢氏、江左衰氏等④进行横向比较的话,则可以看出所谓“世家之盛,古未之有也”⑤的说法并非全无道理。

关于萧嵩之父,《旧唐书》卷六三载:“(钧)子瓘,官至渝州长史。母终,以毁卒。瓘子嵩,别有传。”⑥《新唐书》相关传记内容很可能承袭自《旧唐书》此处⑦,故均记为“萧瓘”。然考《新唐书·宰相世系表》,却记为“灌字玄茂,渝州长史”⑧。“萧瓘”与“萧灌”到底孰是呢?张说所撰《赠吏部尚书萧公神道碑》是记载萧嵩之父生平经历非常详细的可靠资料,其中载:“公讳灌,字符〔玄〕茂,兰陵人,帝高辛之苗裔也。”⑨是为证“瓘”当作“灌”的重要证据,此方《唐萧儹墓志》中所记:“四代祖灌,皇渝州长史,赠吏部尚书。”则又可帮我们排除后世版刻印刷的干扰因素,确证萧嵩之父当为“萧灌”。另,该墓志中所记“赠吏部尚书”事,不见于两《唐书》记载,结合《赠吏部尚书萧公神道碑》,可知此次赠官,正是在萧嵩授中书令的同年仲冬所行,碑文转录诏书中“承追远之庆”与“崇冢宰之荣”⑩一类的话语表明,萧嵩确实已经做到了“重耀门楣”。

萧嵩之步入仕途,既晚且微。神龙元年(705),始以38岁之龄调补一区区洺州参军事。幸由于与陆象先之僚婿关系,多得举荐提拔,构成了仕途的第一个升迁高潮。继而,凭借杰出的政治才能,妥善布置唐军破吐蕃,达到了人生崇望的顶峰。开元十七年(729),萧嵩得授自张说罢相后空位四年的中书令一职,其父母、妻、子亦随之厚眷进阶。萧嵩晚年由于牵连于行贿等事,曾两次被贬官为外州刺史。不过由于其特殊的功勋,仍两拜太子太师,衣冠荣之。

两《唐书》相关传记记载萧嵩有二子,一为萧华,一为萧衡。萧华在萧嵩罢相时除为给事中,上元元年(760)授同中书门下平章事。后因拒李辅国求为宰相事,肃宗寝疾时遭矫命罢相,继被贬为硖州员外司马(11),卒于贬所。萧衡尚新昌公主,正由此缘故萧嵩夫人贺睿入觐拜席,玄宗呼为亲家母,礼仪甚盛(12)。

萧华二子恒、悟可能受萧华牵连,故官位不显,恒官至殿中侍御史,悟官至大理司直。

《旧唐书》相关传记登载了萧恒的三位儿子:萧俛、萧杰、萧俶。萧俛贞元七年(791)进士及第,元和间又登贤良方正制科。穆宗即位之初,得令狐楚援助,拜中书侍郎、平章事。晚年归济源别墅,逍遥山野,啸咏穷年,以太子太傅致仕。文宗开成二年(828),欲再启用,竟不起而卒。萧杰,元和十二年(817)登进士第。大和九年(835),李训为凤翔节度使时,以杰检校工部郎中,充凤翔陇州节度判官。同年十一月,郑注被诛,萧杰也在变乱中被杀。萧俶以荫授官,大和中为河南少尹。开成二年由谏议大夫出为楚州刺史,后多任地方观察、团练等使。大中十二年(858),以太子少保分司东都,后卒。

据此方墓志可补出萧恒的另一子萧儹。实际上萧儹在传世史料中还有出现,不过之前没有证据能证明他属于萧嵩一系。韩愈所撰《唐故朝散大夫尚书库部郎中郑君(群)墓志铭》中称:“(群)初娶吏部侍郎京兆韦肇女,生二女一男,长女嫁京兆韦词,次嫁兰陵萧儹。”(13)与此方《唐萧儹墓志》中所言“夫人荥阳县君郑氏,库部郎中、衢州刺史群之次女”正相契合。尚书省郎官石柱题名中,有萧儹在“主客郎中”一曹(14),亦可与此墓志相互印证。兹先将上述关系列一简略关系图予以表示:

这里再补充少许萧儹的姻旧关系,略拓展其所处的婚宦网络。萧墓志中又记:“公即司空第三子也。司空娶京兆韦氏,公乃韦之出也。”这正可与两《唐书》中萧俛传记的内容相互发明,说明本志志主萧儹与萧俛为一母所出,所以萧儹才会弃官前往洛阳侍奉母亲。所可注意者,萧儹之母出自京兆韦氏,具体房支虽不详,但想必亦为著房。而据前引韩愈所撰《唐故朝散大夫尚书库部郎中郑君(群)墓志铭》的提法,其岳母亦出自京兆韦氏,属定著的逍遥公房,而其岳母的兄弟正是曾相宪宗的韦贯之(15)。另外该墓志中还提到萧儹的姨兄为太常少卿裴茝,这又是出自有唐一代曾出五相的裴姓定著的东眷房(16),根据唐朝大姓著房通姻的一般常态,似乎也暗示其母亲出自韦氏著房。

我们还需要注意,这一墓志的撰者题为“朝议大夫守给事中上柱国裴寅”,似可推想其与志主之间有比较紧密的关系。恰好墓志内容中裴寅以第一人称的口吻记:“前三峰尚书,清德冠时,望压当代。寅幸忝通旧,夙受恩知。”这里的“三峰尚书”颇为费解,我以为此称谓当指代萧俛,缘由则在于萧俛曾任吏、礼、兵三部尚书,故有此说。虽“幸忝通旧”而“夙受恩知”的具体情形不得而知,但裴寅与萧氏兄弟关系亲密则毋庸置疑。另,裴寅之祖父裴遵庆与萧俛、萧儹兄弟之祖父萧华曾同相肃宗,而且裴遵庆入相与萧华的引荐有直接关联,《旧唐书·裴遵庆传》载:“上元中,萧华辅政,素知遵庆,每奏见,累称之。迁黄门侍郎、同中书门下平章事。”(17)明乎此,则更易推测两家之间很可能在宦途中长久地相互扶持,结成了一种胶固的政治营垒。

三

以上部分地揭示了萧儹家族的发展历程及其亲缘关系,同时略及其父祖所营造的姻旧网络,这些都可以从某种程度上说明“婚”与“宦”的结合在中古大姓著房发展进程中的重要作用。不过我们也知道,中古那些大族长盛不衰的缘由既在于外有盘根错节之婚宦关系,还在于家族内部有相当个体具有以学识承振家族荣誉的自觉。就萧儹而言,其所拥有的亲族与姻旧资源构成了萧儹此后在仕途起步与迁转的重要的有形与无形资本,但他本人礼学优深的素养也在某种程度上塑造了他的宦涯走势。

接下来我们就对萧儹的历官进行简要分析。该《唐萧儹墓志》中云:“公早岁以门荫补弘文馆明经,调授同州参军。丁司空公之忧,柴立茹荼,自毁不欲生。丧纪终制,复调授左龙武胄曹参军。”正是由于其父祖在官本位社会条件下积累的政治资本,萧儹才得以门荫补弘文馆明经,通过这一殊途转而步入官场。其初仕官为同州参军,实即“同州参军事”(18)。同州在唐为辅州,行政等级同于上州,所以同州参军事官阶当为从八品下(19)。此“参军事”主要掌“出使及杂检校事”和“导引之事”(20),实际上不兼摄曹事的话“参军”一职几无职事,它更大的意义在于为初入仕途之人提供一个升迁的起点。萧儹在同州参军任上时,其父萧恒去世,待到服丧期满,调授左龙武胄曹参军。据《通典》所记:“开元二十六年,析羽林军置左右龙武军,以左右万骑营隶焉(注文:官属并大唐置,至德中分置左右神武军,各置官属,如羽林之制)。”(21)左右羽林军卫下属的胄曹参军事官阶为正八品下,则左龙武胄曹参军当亦属此阶。在这类低级掾曹长期厮混毕竟不利于久长发展之计,故“太常少卿裴公茝,即公之姨兄也,谓公礼学优深,宜就科选”,而萧儹也很爽快地深表赞同。

我们先观察萧儹参加所谓“科选”以后的两次迁转经历。萧儹先是被“授大理评事,详究法律,参酌得中。议谳之时,每以济活为事,深得慎刑恤隐之道也”。次之“授詹事府司直,官清事简,颇谐高韵”。按大理评事一职,官阶为“从八品下”,掌“出使推按”之事(22)。单按品秩进行观察,这与前次诸官职并无多大区别。但据赖瑞和先生对大理司直、大理评事职任进行的分析,将其归为“望秩”类官员队伍中,其并引德宗建中元年(780)改元时的一道敕说明,这两种官员,至少在德宗时代仍颇受重视(23)。而孙国栋先生进行统计分析后指出:“大理寺法官(作者指六品以下的大理丞、大理司直、大理评事)多迁入御史、员外郎,为由普通官入台省要官的一大途径。”(24)由朝廷频频颁布的敕文,我们也可以看出这一官职的重要性。天宝九载三月十三日敕中称:“大理评事,缘朝要子弟中,有未历望、畿县,便授此官,既不守文,又未经事。自今已后,有此色及朝要至亲,并不得注拟。”(25)开成四年十一月敕节文云:“刑法之官,人命所系。顷频有诏旨,令择才能,每当朔望,须备顾问。宜令中书门下更加选择。”(26)萧儹正是在此两段敕文所强调的时间段之内担任大理评事一职,这可从侧面说明其经过比较严格的选拔。

接下来萧儹虽并没有立即迁为御史、员外郎,从而进入台省。但所转的詹事府司直这一职位,本称太子司直,实际相当于东宫的“侍御史”,掌“弹劾宫僚,纠举职事”(27)。中晚唐虽然整个东宫官僚系统由于太子选任、皇位继承的秩序变化已经基本失去原来的职事,但詹事府司直一职却被视为下层官员向上迁转的重要枢纽之一。因为它赫然在时人所艳羡的“清官”之列,墓志中所言“官清事简,颇谐高韵”一句也恰好反映了这一点。而且这是在跨入五品官行列之前具有特殊意义的为数不多的几种六品以下职事官之一,《唐六典》卷二“吏部郎中员外郎条”注文谓:“应入五品者,皆须先在六品以上官及左·右补阙、殿中侍御史、太常博士、詹事司直、京兆·河南·太原府判司,皆限十六考以上,本阶正六品上……并所司勘责讫,上中书门下重勘讫,然后奏闻,别制以授焉。”(28)

那么,萧儹科选前后授官有截然之别的原因在于何处呢?如果单是从年资及历练的积累来看,恐怕不好解释为何长期官品并无提升且还由正八品下的左龙武胄曹参军降为了从八品下的大理评事。但实际上,萧儹确实是在朝一条更便捷的迁转之路行进。我们回头再看此墓志所记载的这段话:“故太常少卿裴公茝,即公之姨兄也,谓公礼学优深,宜就科选。公曰:‘敬奉教。’及随乡赋,有司果厚其学,大其志。列名奏第,擢在殊选。由是闻问藉藉于搢绅间。”原来,萧儹正是通过此次科选,不但声名大渐,而且还擢在殊选。

实际上,将墓志中所陈述的情形与唐代相关制度规定结合起来,我们可以明确萧儹参加的此次考试在唐时被称为“科目选”。科目选与贡举考试之间的区别主要在于它是由吏部主持,只有有出身或有官者才能参加,实际上是选官制度的一部份。(29)《通典》卷十五所载贞元五年五月敕云:“自今以后,诸色人中有习三礼者,前资及出身人依科目选例,吏部考试。白身依贡举例,礼部考试。”(30)这段敕令透露出的信息正可说明前述结论。依科目选例的不止“习三礼者”,据《册府元龟》卷六三九《贡举部总序》载:“又有吏部科目,曰宏词、拔萃、平判官,皆吏部主之。又有三礼、三传、三史、五经、九经、开元礼等科,有官阶出生者,吏部主之。其吏部科目,礼部贡举,皆各有考官。大抵铨选属吏部,贡举属礼部。”(31)则科目选从科目上区分主要为拔萃、宏词、平判入等、三礼、三传、三史、五经、九经、开元礼等科目。在这些科目中,当时人尤为重视的是宏词、拔萃和平判入等。

萧儹又是参加哪一科目之选的呢?萧儹的姨兄裴茝劝导他参加科选的理由是“公礼学优深”,根据墓志书写逻辑,我们可以首先将范围收缩在“三礼”与“开元礼”两科。又墓志中谓“公早岁以门荫补弘文馆明经”,而明经诸科的备选经典就包括《周礼》、《礼记》、《仪礼》这“三礼”,所以我们可以推测萧儹所参加的很可能就是“三礼”科。前引贞元五年敕文中针对“三礼”科的规定称:“每经问大义三十条,试策三道。所试大义,仍委主司于朝官、学宫中,拣择精通经术三五人闻奏,主司与同试问。义策全通为上等,特加超奖;大义每经通二十五条以上,策通两道以上为次等,依资与官。如先是员外、试官者,听依正员例。其诸学生愿习三礼及开元礼者,并听。仍永为例程。”(32)

此处“特加超奖”一词具体标准不得而知,但我们可以推测这不一定单指在官品官阶方面的超升,也包含自此转入那种非常有前途的“望秩”类官员队伍的意味(33),萧儹的迁转经历即为一个很好的例证。如此,我们可以感觉到在中晚唐官僚队伍整体滞胀的背景下,朝廷推出这类“科目选”之科目,当有调整官员进阶秩序以增强官僚群体流动性的考虑。不过其在传承学术方面的功能亦为不可忽视的重要方面(34),萧儹在某种意义上就可以说是通过“科目选”证明学问进而扭转仕途的受益者。至于其在礼学方面的造诣究竟如何?除了墓志中所及他通过科选,使有司果厚其学,由是闻问藉藉于搢绅间的表现之外,还有墓志撰者所提供的一些概括性话语,如“学窥圣旨”、“揭六艺之隐奥,搴百氏之菁英”等等可以辅助说明。这里还有一处不容忽视的细节就是墓志撰者细致地描述了其姨兄裴茝劝导萧儹参加科选的经过,甚至不厌其烦地罗列了裴茝对萧儹进行表扬的话语,同时下文紧接着出现的“果”字似乎就是对裴茝预判准确的叹服。那么,裴茝何许人也,以至于墓志撰者要以这样的方式安排写作。《新唐书·艺文志》登载裴茝著述两种,一为《内外亲族五服仪》二卷,一为《书仪》三卷,且记其元和间曾任太常少卿(35),此皆暗示他本人是一位精于礼学的官员。最典型的说明来自《旧唐书·宪宗本纪》,其中载元和六年闰十二月辛亥皇太子宁薨后,“国典无太子薨礼,国子司业裴茝精礼学,特赐于西内定仪。”(36)这样,我们就可以了解,墓志有意无意地呈现了这样一个事实,萧儹的礼学成就既已获得这样精于礼学之人的首肯,那么通过科选并扬名搢绅之间则在情理之中了。

四

接下来我们分析萧儹此后的迁转经历,这里依然主要与当时的官制背景结合起来讨论。在詹事府司直(正七品上)任满后,萧儹被调为京兆府兵曹参军(正七品下)。兵曹、司兵参军事主要“掌武官选举、兵甲器仗、门户管钥、烽候传驿之事”(37),任务本即繁剧,况萧儹又司职京兆,程度更甚,并且这也表示他从暂时退出了“内官清职”序列(38)。

不过,朝廷随即以“公礼法承家,士林清德,屈留府县,合处班行”为由,将萧儹转为太常博士。表面上看起来官阶是从正七品下进一步降到从七品上,实际上却表示毕竟他回到了的“清官”的行列,况且当时人均认为此官既清且重。墓志中也提到此官“掌辨五礼之仪用,本先王之法制,适变而损益焉。苟非其人,即隳官业”(39)。这种认识当不晚于开元年间即已成形,直到此时还具有深刻的影响力。更重要的是,这是至此为止最为符合其个人学业及志趣的官职之一,所以墓志说:“其于公之所志也,雅当其选”。

但萧儹“旋以太夫人年高,确请弃官,就养东洛。至于问安晨昏,衣不解带者,将及周岁。丁太夫人忧,公毁不胜哀,亲戚为之罢吊。”其母亲晚年应当是与萧俛一起住在洛阳。《旧唐书·萧俛传》载:“俛家行尤孝。母韦氏贤明有礼,理家甚严。俛虽为宰相,侍母左右,不异于褐衣时。”(40)因为萧俛辞相位后即屡次请求分司东都,自宝历二年(826)起,“复以少保分司东都”(41),所以韦氏亦随之移洛阳。萧儹要想侍奉母亲,就必须前往洛阳,而太常博士这一官职,此时显然又不适合请求分司(42),所以他只能“确请弃官,就养东洛”。

丁母忧以后,萧儹继续回到太常博士任上。《因话录》对此事亦有涉及,谓:“郑又自说,早承相国武都公知奖。当时为大理司直,常叹滞淹。会张謩欲除太常博士。李公云:‘郑司直久屈,必请举自代。’旋遇萧儹服阙,且要与官,诸坐遂以萧为博士。”(43)此则故事也从侧面说明萧儹确实精于礼学,在太常博士任上有其优长之处。

由于功行显著,故墓志载萧儹随后“擢授侍御史,以持纲不挠,风望日高。改刑部员外郎,用法之司,必尽诚敬。”侍御史为从六品上的清官,掌“糺举百僚,推輷狱讼”(44)。而且御史台这一机构由于职能的特殊性,其中绝大部份职务终唐之世都没能为其它使职取代。据孙国栋先生统计,侍御史在唐朝迁出以后绝大部份转为郎中、员外郎、御史中丞,在中晚唐又以员外郎为绝大多数(45)。因为员外郎相较于郎中而言,品秩与侍御史更加相近;而御史中丞一职在中唐以后逐渐成为御史台的实际长官(45),所以武宗会昌二年更是将其升为正四品下的官职(46),也就愈加难以由侍御史升入。这样,萧儹由侍御史转为刑部员外郎可以说是顺理成章的事情。

其实,无论是在侍御史任上的“持纲”抑或是刑部员外郎任上的“用法”,都得以让萧儹个人的礼学特长得展。因为这些“纲纪”与“法律”,实际上都是以“礼”的原则与精神作为指导的,自汉始许多与监察断狱相关的职位都已经由儒学尤其是礼学优深的士人担任,以经义决狱之余风亦长期不坠(48)。之前萧儹任大理评事时就以“详究法律,参酌得中。议谳之时,每以济活为事,深得慎刑恤隐之道也”而著称。此时所任之刑部员外郎正是辅助其尚书、侍郎进行“举典宪、辨轻重、定文法、立刑名”等活动(49),也可说是深符其学。

历刑部员外郎之后,萧儹并没能像大多数离开员外郎这一职务的官员那样直接转为郎中,而是被超资授予了河南县令(50)。河南县在唐为七京县之一,其令为正五品上,阶在六部各司郎中之上。应当说,这种迁转经历也与朝廷在中晚唐加强内外官员(尤其是中央官与地方刺史、县令)流通的大背景相契合。开元三年,时任左拾遗的张九龄提出:“故臣以为欲理之本,莫若重刺史、县令,此官诚重,智能者可行。正宜悬以科条,定其资历:凡不历都督、刺史,虽有高第者,不得入为侍郎、列卿;不历县令,虽有善政者,亦不得入为台郎、给、舍;虽远处都督、刺史,至于县令,递次差降,以为出入,亦不十年频任京职,又不得十年尽任外官。如此设科以救其失,则内外通理,万姓获安。”(51)自此时起至唐王朝灭亡的绝大部份时间段内,“内外官员间相互迁转的制度继续在深化,并且中央官员的地方行政经历被强调”(52)。因此,萧儹转入此途从客观上看也是在为以后入为“台郎、给、舍”准备条件,所以他也积极做到了让河南县“贪俗归厚,群吏自清”。

在地方历练以后,萧儹又转回到了中央六部各司系统,先“迁主客郎中,旋授仓部郎中,复改驾部郎中”。郎中一职亦属“清官”之列,故择人时甚重清流,即韦温所谓“郎官朝廷清选,不宜以赏能吏”(53)。尚书省各部郎中在官员迁转的序列中还是具有重要地位,通过孙国栋先生的统计数据我们可以看出,绝大部份郎中迁出各司系统以后,转到了中书舍人、谏议大夫、给事中、御史中丞等要职(54),所以郎中是迁为中央此类要官的重要枢纽。另外,萧儹在南宫各曹的迁转顺序正好是一前行的次序(55),而且中晚唐驾部郎中知制诰者不乏其人,看似他也正在朝此途进发,所以墓志记其状态正可谓:“优游南宫,累历清贯。休问益洽,指期显荣”。

但是,萧儹却在此时遇到了特殊情况,“无何,太夫人松槚为狂盗所伤,公即*(外□内日)弃官,愤将捕逐。孝感虽切,异论或乖。公之抱屈非辜。降授太子右谕德,分务东周。哀恳莫申,号天委运。杜门绝迹,屡变*(外□内星霜)。”因为盗贼毁伤其母亲的坟墓,萧儹弃官追捕,从而被降授为太子右谕德分司东都(56)。就现有的几种资料来看,太子右谕德为正四品下的东宫官,阶在驾部郎中(从五品上)之上,因此这里所谓的“降授”当主要就其以闲职分司东都而偏离了“指期显荣”的仕进轨道而言。与《梦游录》中所展现的唐代文人尤其是中晚唐文人迁官的最优途径相比较,我们可以看出,萧儹正是在郎中任后与之迥然殊途。《梦游录》第一篇《樱桃青衣》中卢生在郎中任后即知制诰,数月,除中书舍人(57);而萧儹却被降授闲置。

以事实自明以后,萧儹被改授为邓州刺史。邓州在山南东道、都畿道、河东道三道交界之处,确可谓“郡当要冲”。一般情况下,我们可能只注意到将中央官出为外州刺史具有较强的贬谪意味。其实换一个视角观察,除开那些统治者欲置之于死地的情况之外,我们亦可以看出这种处理毕竟还保留有较多再次回到中央的机会。因为出为外州刺史尤其是某些地处冲要而又难以治理的外州刺史。有相当多的机会做出政绩,为转回中央提供资本。相对而言,若贬为外州司马、长史、别驾等上佐,则处境往往更为艰难。关键在于此类上佐品位虽高,俸禄虽厚,但无职事(58),也就难以有所作为。所以神龙二年(706)处理“五王”、永贞元年(805)处理“八司马”,最终均是将其贬为绝僻州郡之上佐,以示严惩。萧儹则抓住机会,“既至,先示之以清洁,人皆返廉;次*(外□内示)之以典章,人皆知禁;末抚之以仁惠,人咸知感”。很快他就做到了使“一境之人,熏然*(外□内大)和”。应当说“曾未十旬而功列明著,惠怜之速,有如是耶”,这样的表现为他再次回到中央官的序列起到了重要作用。

此后,在七年之内,萧儹经历了“太子左庶子→京兆少尹→太常少卿→太子左庶子”这样一个循环的迁转过程。按唐制,“又以三品以上官,及门下中书侍郎、尚书左右丞、诸司侍郎、太常少卿、太子少詹事、左右庶子、秘书少监、国子司业为清望官”(59)。则萧儹所历太子左庶子、太常少卿均在清望官之列。之后,萧儹再迁为光禄卿,成为“九寺”之一的光禄寺的最高长官,直至病逝于长安兴化里。

墓志这一段对萧儹的仕宦经历刻画的非常简略,对其治绩更是言之甚少。我们再将目光继续回视,观察萧儹进入五品官行列以后的仕途迁转经历,就可以发现此方墓志书写的一个特点,除了对萧儹在河南县令、邓州刺史任上的政绩有正面的褒义描写外,在其余官位上基本就只写光禄卿任上“新规俱举”一句比较中性的评价。按通常逻辑,官位越高其政绩就越加值得书写,那么是什么原因促使墓志的撰者做出了这样的安排呢?是因为萧儹除了礼学优深、空言学问之外即无实际的政治才能了吗?答案当然是否决定的。否则又如何解释他在京兆府兵曹参军任上获得“克奉官业,咸称修举”的称扬;在邓州刺史任上积极进取,显露出“先示之以清洁,人皆返廉;次示之以典章,人皆知禁;末抚之以仁惠,人咸知感”的政治才干呢。

其实,问题的关键就在于萧儹所历的这些权力机构,基本已经丧失其原有职能,所以这些官职也就成为闲职,即墓志中所谓“优闲之秩”也。萧儹所历五品以上中央官主要可以分为两大系统,即中央六部九司系统(主客郎中、仓部郎中、驾部郎中、太常少卿、光禄卿)和东宫属官系统(太子右谕德、太子左庶子),故以此两大系统为例略作分析。安史之乱以后,尚书省各部职权普遍被剥夺、分割与转移,礼部虽貌似还握有贡举之职,然事实上不啻一使职矣(60)。这样,六部基本已经变成了闲散的机构,官员们纵算在办公场所也拥有了大量的闲暇,故墓志中言及“优游南宫”,这与白居易《祭崔相公(群)文》所云“太和之初,连征归朝,公长夏司,愚贰秋曹……南宫多暇,屡接遨游”(61)的情形如出一辙。九寺的情况于与此相类,不过原本即重事务性的特征,使其相较于六部而言,功能为使职所取代从而自身被掏空的进程进行的稍慢。而东宫系统的属官尤其是作为咨议赞谕型的属官群体,他们本身的政治活动就不具有独立性,所以自然容易处在“品位化”(62)的潮头。另外,中晚唐太子选任、皇位继承的无序性更加重了这些东宫官职虚衔化的畸形膨胀,我们由大量并不实际负担东宫事务而只领其衔的分司官也可以窥察到此点(63)。

我们看到这样的“优闲之秩”正符合萧儹本人“不介怀于进取,不屑意于求竞”的恬淡心态,也与整个中古时代重清浊之别的社会风气和萧儹自己“清和标韵”的精神追求相关(64)。同时,这类闲职他砥砺学问的要求应当也具有相当的一致性。墓志中言其在太子詹事任上时,就因“官清事简”而言:“学然后知不足,儒有多闻以为富。余幸以秩散,得不赜先圣之典言,以资余不足之浅也。”并且他也确实做到了昼夜探讨,忘食不倦。

小结

以上通过对萧儹姻亲关系及迁转经历的简要分析,我们大体明了了唐代兰陵萧氏家族中一位次级成员的仕宦生涯特点。作为中唐开始再度复兴的萧氏齐梁房的一员,萧儹所拥有的亲族与姻旧资源构成了他此后在仕途起步与迁转的重要的条件,但他本人礼学优深的素养也在很大程度上为自己争取了承振家业的机会,而扭转其早期仕途方向的关键事件即是萧儹通过科目选而扬名并走向清途。在经历弃官追捕毁伤母亲陵墓之狂徒而被降授闲置的风波之后,萧儹偏离了原本有望更为显荣的那种宦途。其晚期所历之职位基本均为闲职,这固然可说符合他原有的清和淡泊的追求,但客观上亦展现了由于中晚唐整体性政治环境的变迁,形形色色使职的出现和利用使得台省寺监的官职趋于整体变质的状貌。另外,若果我们将萧儹的仕宦生涯经历与其父子兄弟结合起来考察的话,就会发现他们仕宦生涯可能是在萧俛辞相以后事实上走向了整体的黯淡,恐怕这也是影响萧儹仕宦经历的一大要因,不过仅凭两《唐书》相关传记的记载就视之为定论还稍显武断。我们或许可以期待将来新出的萧氏家族此支其它成员的墓志,会给我们构建更完整的中晚唐萧氏家族关系网络提供方便,并为研究中古社会家族形态和性质的变动提供一个生动的家族个案。

(原刊《文献》2012年第3期,此处略有修订。本文作者郭桂坤,北京大学历史系博士研究生。)

① 本文为教育部人文社会科学重点研究基地北京大学中国古代史研究中心和西安大唐西市博物馆共同主持的“《大唐西市博物馆藏墓志》整理与研究”项目成果之一,文中所引大唐西市博物馆藏墓志的录文、点校等工作,皆属于该项目的集体研究成果。文中所移墓志的录文及其图版后收入胡戟、荣新江主编《大唐西市博物馆藏墓志》,北京:北京大学出版社,2012年11月,434号。

② 毛汉光先生在《隋唐政权中的兰陵萧氏》一文第三节《杨隋政权中的萧氏》中,对其婚姻关系及在南方的潜在影响力有详细分析。此文原刊《劳贞一先八秩荣庆论文集》,后收入氏着《中国中古社会史论》,上海:上海书店出版社,2002年,第408—412页。

③ 《旧唐书》卷六三《萧瑀传》,北京:中华书局,1975年,第2400页。

④ 《新唐书·柳冲传》中所录柳冲著作中划分南朝大族,谓:“过江则为‘侨姓’,王、谢、袁、萧为大……”且萧氏仅陪末席。参欧阳修、宋祁《新唐书》卷一九九《儒学传》,北京:中华书局,1975年,5677—5678页。

⑤ 《新唐书》卷一〇一《萧瑀传》,第3963页。

⑥ 《旧唐书》卷六三《萧瑀传》,第2405页。

⑦ 《新唐书》卷一〇一《萧瑀传》附《萧钧传》载:“子瓘,为渝州长史,居母丧,以毁卒。”同卷附《萧嵩传》载:“嵩,瓘子,貌伟秀,美须髯。”参《新唐书》卷一〇一《萧瑀传》,第3952、3953页。

⑧ 《新唐书》卷七一下《宰相世系表一(下)》,第2282页。

⑨ 张说:《张燕公集》卷二〇《碑铭》,丛书集成初编1848册,北京:中华书局,1985年新1版,第208页。

⑩ 《张燕公集》卷二〇《碑铭》,第209页。

(11) 此处从《旧唐书》卷九九《萧嵩传》附《萧华传》,第3096页。《新唐书》卷一〇一《萧嵩传》附《萧华传》作“峡州司马”,第3955页。《入蜀记》中载:“峡州,在唐为硖州,后改峡,而印文则为陕州。”此说当是。参陆游《入蜀记》卷六,收入王民信主编《宋史资料萃编》(第四辑),台湾:文海出版社,1981年,第147页。

(12) 贺睿墓志中对其结姻皇室、夫荣子贵的状况亦有涉及,图版及录文参见胡戟、荣新江主编:《大唐西市博物馆藏墓志》,222号。

(13) 韩愈撰、阎琦校注:《韩昌黎文集注释》(下)注文中引《韩文考异》称:“儹或作讃。”西安:三秦出版社,2004年,第259页。此墓志可释此惑,当以“萧儹”为准。

(14) 岑仲勉:《郎官石柱题名新著录》,《历史语言研究所集刊》第8本第1分册,1939年,第70页。

(15) 《新唐书》卷七四上《宰相世系表四(上)》,第3074—3075页。

(16) 《新唐书》卷七一上《宰相世系表一(上)》,第2244页。

(17) 《旧唐书》卷一一三《裴遵庆传》,第3355页。

(18) 关于参军“二字”作为简称在不同情况下何指,前人已有部份申述。内藤乾吉先生在以北馆文书为中心分析唐西州都督府文书处理方式时已经注意到这个问题,参见氏著《西域发见唐代官文书の研究》第三部份《西州都督府の处理した文书——北馆文书た中心として》,京都:法藏馆,1960年,第52—89页。李方先生《唐西州官吏编年考证》一书第二章中《参军事》一节所引大量文书可证“参军事”简称为“参军”兼摄他事为一常态,参李方《唐西州官吏编年考证》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第153页。赖瑞和先生也对参军事的起源、种类及简称进行过对比分析,参赖瑞和《唐代基层文官》,北京:中华书局,2008年,第157—202页。唐代参军事除简称“参军”外,还可以称“参卿”、“参某州军事”等,参夏炎《唐代州级官府与地域社会》,天津:天津古籍出版社,2010年,第194—196页。

(19) 唐朝虽从上、中、下三级州中又按照紧要程度分化出府、辅、雄、望、紧等五个等级,形成了三级制与八级制并存的格局,但二者划分标准有所不同,一按照人口标准划分,一按照紧要标准划分,所以二者并不排斥。参陈志坚《唐代州郡制度研究》,上海:上海古籍出版社,2005年,第2—6页。以同州为例,《旧唐书·地理志》与《新唐书·地理志》在记“同州”时均称“上、辅”,即是两种层级并行不悖的证据。但若从官署行政级别区分,八级州内其实应当分为府(京兆、河南、太原)、上、中、下四种级别。

(20) 李林甫等《唐六典》卷二九《诸王府公主邑司》、卷三〇《三府督护州县官吏》,北京:中华书局,1992年,第732页、749页。

(21) 杜佑:《通典》卷二八《职官(十)》,北京:中华书局,1988年,第792页。

(22) 《唐六典》卷一八《大理寺鸿胪寺》,第503、504页。

(23) 参赖瑞和:《唐“望秩”类官员与唐文官类型》,荣新江主编《唐研究》第16卷,北京:北京大学出版社,20lO年,第425—455页。毛汉光先生之前在利用这份数据时,将其中所列官员称为“次清”类,参见毛汉光:《唐代荫任之研究》,《历史语官研究所集刊》第55本第3分册,第466—467页。

(24) 孙国栋:《唐代中央重要文官迁转途径研究》,上海:上海古籍出版社,2009年,第9页。其中作者所统计的大理评事包括试大理评事者。另,当时规定亦可以从侧面印证作者的统计数据,会昌二年十月中书门下奏称:“……向后御史台取御史,数至三人以上,即须取法官一人。所冀刑法之官,皆知劝励。”敕旨从之。王溥《唐会要》卷六六《大理寺》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1360页。

(25) 《唐会要》卷七五《选部(下)》,第1612页。

(26) 《唐会要》卷六六《大理寺》,第1359页,

(27) 《唐六典》卷二六《太子三师三少詹事府左右春坊内官》,第663页。同卷同条载:“太子司直二人,正七品上(注文:皇朝龙朔三年置桂坊,比御史台。置令一人,比御史大夫;司直二人,比侍御史。职在弹劾,以肃官僚。其后废桂坊,以司直隶詹事府)。”这也是后来太子司直改称詹事府司直的原因,有时亦简称为“詹事司直”。

(28) 《唐六典》卷二《尚书吏部》,第32—33页。

(29) 唐代科目选的研究,参见松本明:《唐の科举制に関する诸问题——特に史部科目选について》,《铃木俊先生古稀纪念》,东京:山川出版社,1975,第391—414页,其研究主要集中于拔萃和宏词两科。吴宗国:《唐代科举制度研究》,北京:北京大学出版社,2010年新1版,第88—102页;鸟谷弘昭:《唐代の吏部科目选について》,《立正史学》71号,1992年,第29—43页;黄正建《唐代吏部科目选》,《史学月刊》1992年第3期,第22—25页。至此,关于唐代科目选研究的框架已经基本完成。其后涉此相关论著又有高明士《隋唐贡举制度》,北京:文津出版社,1999年,第115—125页;王勋成:《唐代铨选与文学》,北京:中华书局,2001年,第268—310页。王书中有较多有特色的个案举例。

(30) 《通典》卷一五《选举(三)》,第358—359页。《唐大诏令集》中亦收有此敕文,且文字最全,但仅记为贞元年间所颁,参宋敏求编《唐大诏令集》卷一〇六《政事·制举》,北京:中华书局,2008年,第550页:《唐会要》中记为“贞元九年五月二日敕”,但内中文字颇有错谬,点校者亦来能校订,此处很可能是误将贞元九年五月所颁另一关于“开元礼试”敕文的时间与此混淆之故,参《唐会要》卷七六《贡举(中)》,第1655页。

(31) 王钦若:《册府元龟》卷六三九《贡举部·总序》,北京:中华书局,1960年,第7662页。吴宗国先生在引用这条史料时,将其中的“平判官”校正为“平判入等”,当是。参《唐代科举制度研究》,第89页。

(32) 《通典》卷一五《选举(三)》,第359页。

(33) 这由大量“前资及出身人”通过“拔萃”、“宏词”、“平判入等”等科选后授予畿县主簿·县尉、校书郎、正字等官职的例子亦可以看出,前引几位讨论唐代“科目选”的学者对此均有申论。

(34) 吴宗国先生认为这些科目的设立,是为了鼓励士子和官吏学习儒家经典和史籍,“以免使这些学问成为绝学,而不是为了选拔有才干的政治人才”。《唐代科举制度研究》,第96页。

(35) 《新唐书》卷五八《艺文志二》,第1493页。

(36) 《旧唐书》卷一四《宪宗本纪(上)》,第439页。《唐会要》卷四《杂录》(第52页)与《旧唐书》卷一二五《惠照太子宁传》(第4533页)亦记此事。各本太子薨后废朝之日数各异,笔者认为当十三日为正。

(37) 《唐六典》卷三十《三府督护州县官吏》,第749页。

(38) 赖瑞和先生对京兆、河南等大府判司地位的特殊性有具体论证,参氏著《唐代基层文官》,第184—187页。

(39) 中华书局点校本《唐六典》卷一四《太常寺》(396页)载:“太常博士掌辩五礼之仪式,奉先王之法制;适变而随时损益焉。”其后注文(420页)云:“《太平御览》卷二二九‘太常博士’条引《六典》,‘奉’,作‘本’。”实际上,《旧唐书》卷四四《职官志三》亦作“本”,第1873页。今点校本《唐六典》作“奉”的原因,主要在于其所用底本和用于辑校的《职官分纪》均为“奉”,故沿之,但据此方墓志及相关史料,宜作“本”,从追根溯源意。

(40) 《旧唐书》卷一七二《萧俛传》,第4479页。

(41) 《旧唐书》卷一七二《萧俛传》,第4478页。

(42) 根据勾利军先生的统计,我们可以粗略地将分司东都的官职分为两大类,即事务型官职,主要处理东都的日常车物,如九寺五监系统内的大量署、监部门的职务;闲秩型官职,主要用于处贬谪或示优遇,如东官系统的高级咨议类职务。统计表格中未见有太常博士分司的记载。参见勾利军《唐代东都分司官研究》,上海:上海古籍出版社,2007年,第167—208页。

(43) 赵璘:《因话录》卷六,上海:上海古籍出版社,1979年,第118页。

(44) 《唐六典》卷一三《御史台》,第380页。

(45) 相关统计数据参见孙国栋先生所列“侍御史(迁出情况统计表)”,作者书中统计郎中与员外郎时一般加上都省左、右司,故为二十六司。《唐代中央重要文官迁转途径研究》,第134页。

(46) 唐中后期的御史大夫基本仅用为加宪衔,延至宋代元丰以后,彻底不除,所以御史中丞序位虽在御史大夫之下,却成为御史台的实际长官,须由皇帝亲擢。参龚延明《宋代官制辞典》,北京:中华书局,1997年,第378页。

(47) 会昌二年十二月敕:“中丞为大夫之贰,缘大夫秩崇,官不常置,中丞为宪台长。今九寺少卿及诸少监、国子司业、京兆少尹,并府寺省监之贰,皆为四品,唯中丞官重,品秩未崇,可升为正四品下,与丞郎出入迭用,著之于令。”《旧唐书》卷四四《职官志(三)》,第1862页。

(48) 参瞿同祖《中国法律与中国社会》第六章第三节《以礼入法》,北京:中华书局,2003年新1版,第329—352页。

(49) 参《唐六典》卷六《尚书刑部》,第180、185页。

(50) 前引《唐六典》卷二“吏部郎中员外郎条”的提法表明,唐代的五品职事官是官员升迁的一道重要门坎,萧且由从六品上的刑部员外郎转为了正五品上的河南县令。

(51) 《通典》卷一七《选举(五)》,第413页。

(52) 刘诗平:《唐代前后期内外官地位的变化——以刺史迁转途径为中心》,《唐研究》第2卷,北京:北京大学出版社,1996年,第329页。

(53) 司马光:《资治通鉴》卷二四六,开成四年夏四月丙申条,北京:中华书局,1956年,第7939页。

(54) 孙国栋:《中央重要文官迁转途径研究》,第59—60页。

(55) 孙国栋先生结合史料及统计数据,将尚书省二十六司的地位按高低轻重分为四级,其中每级又大致有前后排列之别。《中央重要文官迁转途径研究》,第65页。

(56) 与之相类似因父母坟墓被毁伤而弃官追捕的还有柳仲郢之例。《旧唐书》卷一六五《柳公绰传》附《柳仲郢传》(4307页)称:“因决赃吏过当,以太子宾客分司东都。踰年,为虢州刺史。数月,检校尚书左仆射、东都留守。盗发先人墓,弃官归华原。除华州刺史,不拜。数月,以本官为郓州刺史、天平军节度观察等使。”并可参《新唐书》卷一六三《柳公绰传》附《柳仲郢传》,第5024页。

(57) 参孙国栋:《从〈梦游录〉看唐代文人迁官的最优途径》,收入同作者《唐宋史论丛》,上海:上海古藉出版社,2010年,第74—90页。

(58) 参严耕望:《唐代府州上佐与录事参军》上篇《上佐》,原刊《清华学报》第8卷第1、2期合刊,收入同作者《严耕望史学论文选集》(下),北京:中华书局,2006年,第454—461页。

(59) 《旧唐书》卷四二《职官(一)》,第1804页。

(60) 参严耕望:《论唐代尚书省之职权与地位》,原刊《历史语官研究所集刊》第24本,收入同作者《严耕望史学论文选集》(下),第378—444页。

(61) 《白居易集》卷七〇《铭志赞序祭文记辞传》,第1476—1477页。此处的“南官”均指代“尚书六部”。

(62) 亦即“阶官化”,指代职事官转化为阶官的过程,此处借用阎步克先生的概念。其最新从官僚制的角度分析,认为由唐至宋的品位化浪潮,主要是由于“唐宋官僚失去了门第维系,必须尽力争夺品爵官位来谋求富贵,而皇帝也只好满足他们的要求,于是就造成了品位性官号铺天盖地,及职事官的剧烈品位化”。阎步克:《中国古代官阶制度引论》,北京:北京大学出版社,2010年,第307页。

(63) 以勾利军先生书中的统计表格为基础,笔者粗略统计自代宗宝应年间到敬宗宝历年间的66任东都分司官中,领东宫官衔者为23任;自文宗太和年间到昭宗天复年问的121任东都分司官中,领东宫官衔者为67任。统计表格参见《唐代东都分司官研究》,第174—186页、190—208页。

(64) 毛远明先生归纳碑刻文献中使用频率较高的人格评价词语,就以“清”为词根的大量词汇举例说明。毛远明《汉魏六朝碑刻文献语言研究的思考》,《南京师范大学文学院学报》2005年第1期,170页。此方《唐萧儹墓志》中一共出现8处“清”字,其中有7处针对萧儹而发。

大唐西市博物馆藏墓志研究/吕建中,胡戟主编.-西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2013;