虚实之间:墓志与传奇中的裴珙①

作者:牛来颖

在我承担整理的大唐西市藏墓志中,有一方由裴珙自撰的墓志铭,题曰“唐故朝议郎河南府王屋县令上柱国裴珙府君墓志铭自撰”,志盖上书“唐故王屋裴令府君合附墓志”12字。

随着墓志的发现整理逐渐增多,裴氏家族的墓志成为人们关注的焦点,已经完成的论著亦不在少数②。但是,自撰墓志在唐代原本数量不算多,又恰为裴氏家族一员的墓志,通过对这方墓志的解读,可以探究其与裴氏家族其他成员的关系如何;而且墓主裴珙在传奇小说中也曾有专篇记载,将墓志与传奇两相结合起来,其间的关系也是饶有兴味之事;更值得玩味的是,这方墓志无论从碑石还是志文都存在着某些异样的所在,令人疑惑和不解。通过解读这方记录裴珙个体生命之旅的墓志,我们感受到的是,作为历史的重建正是靠着这样一个个的个体片段式的、或并非完整的一个个影像碎片的串联为依据的,但是,要想将这一个个家族世代繁衍中的支离的片段记录缀合起来,来完成人物还原和历史重现,却面临着莫大的辨伪求真的难题。不知这些石头上的述说将为我们展开怎样的铺陈:究竟是实录,还是另一段传奇,扑朔迷离,却更像磁石,吸引我们在墓主对其生命的吟咏和嗟叹中还原一份家族昔日的荣耀,对个人生命的追索乃至时代的变迁。

一 墓志录文

唐故朝议郎河南府王屋县令上柱国裴珙府君墓志铭自撰

河东裴子,贞元乙亥岁二月廿六日,生于邠州三水县。萍蓬幻梦,寄世若浮,自外傅累丁家祸,纔弱冠同气皆零,依于诸叔诸姑,随侍所任,或千里而近,或三千里而遥,不常厥居,伶俜几废。性敦仁义,讽《孟子》而不知倦,通习两经,而举孝廉科。成立既不因人,入仕未尝亲附。历官多府县,志业守清贫。希望自广其家门,操心不轻负荷,每于骨肉亲朋,怡怡如也,故无所憎爱。铭志何託,摭实自书,将惭先哲,粗纪往事。珙字比德,闻喜东眷人。魏晋轩冕寖盛,随唐蝉联不绝。元和初,亲叔有时重名,三载相位。诸叔出入华省,显列清朝。同堂兄弟,或登科选,伦材任职,皆朱紫耀门,居家孝理称悌。至大王父讳璘,隰州隰川县令,赠屯田员外郎。祖比(妣)京兆韦氏,河东县君。王父讳昱,京兆府高陵县令,赠太傅。祖妣乐安孙氏,吴国太夫人。先考府君讳垍,越州大都督府参军。先妣颍川陈夫人。释褐授河中府参军,又授四卫佐,又授河南县尉,又授河南县丞,又授河南府功曹,又授密县令,又授王屋县令。秩满抱疾,以大中十三年七月廿日,卒于东都永泰里,享年六十五。有男子六人,长曰小宜,次曰孙八,藏儿,洞儿,崔奴,虔儿。女子四人,长曰引弟,次曰马儿,唤儿,威儿。即以其年八月廿五日,归于河南县平乐乡杜翟村崔夫人之墓。其铭曰:专经入仕,孝友资身,有位不大,享年未臻。感深朋友,哀切宗亲,男子女子,垒垒侁侁。陵谷是虞,刻此贞珉。

二 墓志解读

墓志出土于洛阳。正文20行,每行26字。墓志字迹工整,字距规范,凡遇避家讳处空两格或三格不等,如“家祸”、“诸叔”、“诸姑”、“亲叔”、“大王”、“王父”、“先考”、“先妣”等。此外,遇国讳如“清朝”亦空三格。结尾“贞珉”之“珉”末笔缺,以避太宗世民名讳。

自撰墓志中的墓主裴珙生于贞元乙亥岁(贞元十一年,795),卒年为大中十三年(859),享年65岁。作为自撰之墓志,卒年当属他人所后填。透过他所描述的自德宗至宣宗一段人生轨迹,不仅可以从中解读他在这段历史中的人生际遇,家境与亲缘,还有着鲜活生动的对社会景况与人文环境的映射和透视。

《新唐书》卷七一《宰相世系表》中以裴姓居首,其族系有东眷、中眷、西眷之分。裴氏在唐代出了近20位宰相,而其冠冕绵延不绝,由来已久。裴珙自撰墓志中追述自己先人的文字有:

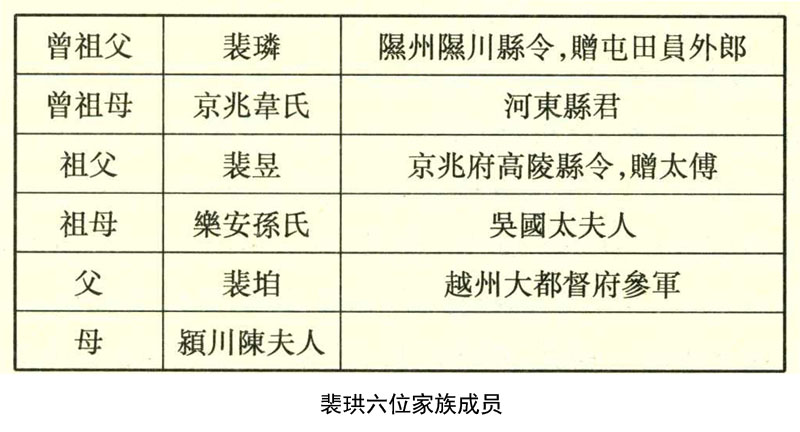

至大王父讳璘,隰州隰川县令,赠屯田员外郎。祖比(妣)京兆韦氏,河东县君。王父讳昱,京兆府高陵县令,赠太傅。祖妣乐安孙氏,吴国太夫人。先考府君讳垍,越州大都督府参军。先妣颍川陈夫人。兹列表如下:

除了表中六位以外,墓志中有一处涉及家族成员的非常关键的记载是:“元和初,亲叔有时重名,三载相位。”征诸史籍应该是指裴垍。按《旧唐书》卷一四八《裴垍传》,裴垍自德宗贞元朝(785—804)先后历官京兆美原县尉,监察御史,殿中侍御史,尚书礼部、考功二员外郎,在宪宗元和(806—820)初年,入为翰林学士,考功郎中知制诰,中书舍人,于元和三年(808)晋升中书侍郎平章事,次年加集贤院大学士,至元和五年因病罢兵部尚书。所以,“三载相位”者是指裴垍自元和三年至五年间作宰相的一段经历。

墓志中又记载:“诸叔出入华省,显列清朝。”与裴垍同家族的同辈的裴复就属其一。据《河南少尹裴君墓志铭》,他历官清贵,做过殿中侍御史、刑部郎中、河南少尹,堪谓“出入华省”,又铭曰:“裴为显姓,入唐尤盛,支分族离,各为大家。惟公之系,德隆位细,曰子曰孙,厥声世继。晋阳之色,愉愉翼翼,无外无私,幼壮若一。”③即是证明。

值得注意的是墓志中前后行文中的矛盾。前文考订志文中三载为相的亲叔就是裴垍,但是前面表中的裴垍,墓志明确记载的是裴珙的父亲,这个裴垍与“亲叔”裴垍显然是矛盾的。在依照片作出录文后笔者又亲赴西安西市博物馆检核碑石,“先考府君讳垍”中的“垍”字清晰可见。那么,如何来区分判断墓志中的裴垍到底应该是裴珙的父亲还是叔父,即墓志所言的真伪呢?

可以肯定的是,裴垍不是他的生父。尽管《旧唐书》裴垍本传中未具载其家族世系,仅记载了他孙“河东闻喜人,垂拱中宰相居道七代孙”。赵超《新唐书宰相世系表集校》订伪中已经指出,并以岑仲勉《唐史余渖》卷二裴垍居道七代孙条“依表上所列世数比算”及“垂拱至元和初仅百二十年”推证《旧唐书》有误④。另外胡俊《新唐书宰相世系表校补》则根据咸通十四年(873)《孙虬妻裴氏墓志》的记载,补缀裴垍另外一子处休及处休之子妻裴氏⑤。至此,加上《新唐书·宰相世系表》的记载,已可获知裴垍有二子:裴锽和裴处休。

裴垍卒于元和六年(811),今核查《新唐书·宰相世系表》,在河东东眷一支中确实记录有墓志中提到的裴昱,亦是出任高陵县令,在他的子辈中有增、垍、衡、坰、墉,其中垍相宪宗,垧为大理少卿,墉为寿州刺史⑥。由此可以证明裴昱与裴垍的父子关系。但是,问题在于,裴垍在历任官职中赫赫者多,此墓志中裴珙的父亲仅做过越州大都督府参军,更何况在今天所见两《唐书》传记中裴垍完整而清晰的履历中却独独没有到越州任官的记录。再者说裴珙追述自己的父亲,不可能连写生平都出错!越州在唐前为大都督府,唐后期,肃宗乾元初立浙东节度使,越州为治所,此后经改浙东都团练观察使,或其所管八州改隶浙西,至德宗贞元初年复置,越府等都督府虽未正式废除,却都由节度使司所兼顿。同时期的墓志中也见有称“越州大都督府”的,如《唐代墓志汇编》贞元072号《故越州大都督府余姚县令李府君(汲)墓志铭幷序》云:“有唐贞元十年五月廿日,放越州余姚县令李公即世于扬州旅馆,邦家弥瘁,朝野涕零。公讳汲,字寡言,赵郡人也……”⑦。

但是,裴珙作“越州大都督府参军”的父亲肯定不是元和宰相裴垍。那么他为何要将父亲写作裴垍呢?可能的解释或许是裴珙假讬叔父裴垍为“先考”,假讬的原因,或是攀附,或因其早孤,而受其接济,如墓志所说“依于诸叔诸姑,随侍所任,或千里而近,或三千里而遥,不常厥居,伶俜几废”。就其家族门风而论,一族之内,或有不济子侄,均以接济为常。如《旧唐书》卷一一三《裴遵庆传》附子裴向传记载:“内外支属百余人,向所得俸禄,必同其费,及领外任,亦挈而随之。有孤惸疾苦不能自恤,向尤周给,至今称其孝睦焉。”又《河南少尹裴君墓志铭》“以恭俭守其职,居丧必有闻。待诸弟友以善教,馆嫠妹畜孤甥,能别而有恩。历十一官而无宅于都,无田于野,无遗资以为斯”。这与墓主裴珙所描述的也是一致的。

墓志中的第二个矛盾之处是与前述咸通十四年(873)《孙虬妻裴氏墓志》的不一致。按照裴珙自撰墓志,祖父裴昱为京兆府高陵县令,死后追赠官为太傅。但是,裴氏墓志中却记载为“裴氏其先河东闻喜人,显于晋魏,隆于有唐,官族蝉联,焕在史谍,斯故略而不载也。曾王父昱,京兆府高陵令,蹭工部尚书;烈祖垍,以德行文学擢进士第,升贤良科;当元和朝,天子以武定河塞之(犬制)吠者,且急于自辅,故擢公于宰相之任。”这里,裴垍和裴昱的父子关系再次得以证明,且与自撰墓志相合。但是,问题出在裴昱死后的赠官上,这里的记载是“工部尚书”而不是裴珙墓志中所说的“太傅”。如何解释两方墓志存在的差异?从裴珙墓志和裴氏墓志的时间上来比较,裴珙墓志在大中十三年(859),裴氏墓志在咸通十四年(873)。时间在后的裴氏墓志中裴昱的赠官低于在前的裴珙墓志中的赠官,似乎不能够以累赠后赠官提升的原因来作简单的解释。

但是,间题也正是累赠造成的。从裴昱的子嗣来看,不仅有大名鼎鼎的裴垍,还有大理寺卿和寿州刺史,这些值得称羡的官职在裴昱的赠官节级升迁中都能够发挥作用,也就是说,不独裴垍因为宰相的荣阶光宗耀祖,他的兄弟几位也都可以为父亲裴昱的赠官增光添彩⑧。再看裴昱的妻子乐安孙氏所封“吴国太夫人”,作为一品,与裴昱的太傅赠官也是匹配的。

解释两方墓志中对裴昱死后赠官记载不一致的原因,可以从裴氏墓志看,她作为裴氏家中处休之女,和裴珙相比,又差一辈,裴昱是她的曾祖父,是裴珙的祖父,显然她与裴昱则距离更远,加上她是知盐铁陈许院事侍御史内供奉赐绯鱼袋孙虬的妻子,死后是由夫家亲戚来写的墓志,撰作者是孙虬的仲兄盐铁推官殿中侍御史内供奉赐绯鱼袋孙纬。正如墓志所言“先是虬以裴氏官族德行告仲兄纬,请为铭志”,所以,和裴珙所述自家父祖履历相比,孙纬只是间接的了解。墓志中裴氏曾祖父裴昱的赠官工部尚书,应该仅仅是初赠官。而裴珙所述裴昱赠官则是经累赠递进累加之后的,这是唐后期父祖赠官制度的具体体现。

墓志称“归于河南县平乐乡杜翟村崔夫人之墓”,应该是夫人崔氏。杜翟村使人联系到韩愈为裴复撰写的墓志铭。前揭《韩愈全集》卷六《河南少尹裴君墓志铭》,墓志明确有裴复的归葬地“东都芒山之阴杜翟村”,崔氏与裴氏联姻,史不绝书,早在《幽明录》中就有据两大家族联姻为背景的故事《崔茂伯》(《太平广记》卷三二四)。

那么,裴珙墓志中的矛盾是否都能获得合理解释?还有一种声音似乎在提醒着人们。

前不久,再经专家组赴西安西市博物馆查看碑石,试图为文字的解释以外增加新的审视角度,即碑石外在样貌的判断。非但未能豁然释解上述疑点,反而又多疑点,即从碑石打磨的光滑程度上,以及碑石四周的线刻纹饰上,多了一种猜测,即不排除碑石被人为摹刻的疑虑。但是,撇开碑石真伪的推断,进一步对墓志文字进行分析中,还没有墓志文字作伪的确凿证明。

除了上述两种矛盾的揭示以外,还有一处疑点就是,在一般墓志中先行书写父祖家世,而裴珙墓志中父祖部份却放在后面,这似乎给人一种后附的感觉,进一步的推测甚至会觉得这是今人拼凑的文字。那么该如何看待?本文将专章讨论自撰墓志的具体样态以及写作特点,容后详论。

关键是,墓志内容如何能够证实是与当时的真实人物和真实历史相吻合,才是能够判定墓志真伪的过硬证据。有意思的是,下面的论述似乎并非直接的证据,却是令人有意想不到的联想与领悟。也就是说,撇开碑石文物真伪判定不论,起码在碑文内容上还是有案可稽的。

三 《集异记》中的裴珙

从裴珙自撰墓志很自然地联想到唐代薛用弱的《集异记》,其中就有《裴珙》一篇。将墓志与故事中的裴珙进行比较联系,在两种载体之间,既可传递出更多现实中的信息,同时可以获得人物的心理诉求,再现血肉丰满的历史人物,进而可以获得更多的启发。

按《新唐书》卷五九《艺文志》收录《集异记》,三卷,据注文记载,薛用弱,字中胜,长庆朝为光州刺史。晁公武《郡斋读书志》卷三下记载亦为三卷,且言辞用弱“撰集隋唐间谲诡之事,一题曰《古异记》首载徐佐卿化鹤事”。《文献通考》卷二一五《经籍考》记有《集异记》二卷。至《宋史》卷二〇六《艺文志》则仅记一卷。《四库提要》据《三水小牍》记载作者,“其太和中自仪曹郎出守弋阳,为政严而不残,盖在当时称良吏。其事迹亦无考也”。所记载的最晚在大中年间的事。

《集异记》顾名思义为汇集轶异离奇、志怪传奇之作。《裴珙》篇今收在《太平广记》卷三五八《神魂》中,与龎阿、马势妇、无名夫妇、王宙、郑齐婴、柳少游、苏莱、郑生、韦隐、齐推女、郑氏女、舒州军吏同卷。

《裴珙》篇记载:

孝廉裴珙,家洛阳。仲夏,自郑西归,及端午以觐亲焉。日晚,方至石桥。忽有少年,骑从鹰犬甚众,顾珙笑曰:“明旦节日,今当早归,何迟迟也。”乃以后乘借之。珙甚喜,谓二童曰:“尔可缓驱,投宿于白马寺西表兄窦温之墅,明日徐归可也。”因上马疾驱。俄顷,至上东门,归其马,珍重而别。珙居水南,促步而进,及家暝矣。入门,方见其亲与珙之姊妹,张灯会食,珙乃前拜,曾莫瞻顾。因俯阶高语曰:“珙自外至。”即又不闻。珙即大呼弟妹之辈,亦无应者。珙心神忿惑,又极呼,皆亦不知。但见其亲叹曰:“珙那今日不至也。”遂涕下,而坐者皆泣。珙私怪曰:“吾岂为异物邪。”因出至通衢,徘徊久之。有贵人导从甚盛,遥见珙,即以鞭指之曰:“彼乃生者之魂也。”俄有佩櫜鞬者,出于道左,曰:“地界启事,裴珙孝廉,命未合终,遇昆明池神七郎子,案鹰回,借马送归,以为戏耳。今当领赴本身。”贵人微哂曰:“小儿无理,将人命为戏。明日与尊父书,令笞之。”既至而櫜鞬者招珙,复出上东门,度门隙中至窦庄,方见其形僵仆,二童环泣呦呦焉。櫜鞬者令其闭目,自后推之,省然而苏。其二童皆云:“向者行至石桥,察郎君疾作,语言大异,惧其将甚,投于此。既至则已绝矣。”珙惊叹久之,少顷无恙。⑨《稗家粹编》卷六《鬼部·裴珙》是另一个版本:

裴孝廉珙者,家在洛京。仲夏,自郑西归,及端午以觐亲。下驷蹙劣,日势已晚,方至石桥,于是驱马徒行,情顾甚速。续有乘马而牵一马者,步骤极骏,顾珙有仁色。珙因谓曰:“子非投夕入城哉?”曰:“然。”珙曰:“珙有恳诚,将□馀力于吾子,子其听乎?”即以诚告之。乘马者曰:“但□都门而下则不违也。”珙许约,因顿谓己之二僮曰:“尔可缓驱疲乘,投宿于白马寺西吾之表兄窦温之墅,来辰徐归。”因上马,挥鞭而骛。俄顷,至上东门,遂归其马,珍重而别。乘马者驰去极速。珙居水南,日已半规,即促步而进,及家暝矣。入门,方见其亲与珙之弟妹,张灯会食,珙乃前拜,曾莫顾瞻。因俯阶高语曰:“珙自外至。”固又不闻。珙即大呼弟妹之名字,亦无应者,笑言自若。珙心神忿惑,因又极叫,亦皆不知。但见其亲顾谓卑小曰:“珙在何处?那今日不至耶。”遂涕下,而坐者皆泣。珙私怪曰:“吾岂为异物耶,何其幽显之隔如此哉!”因思令仆马宿窦氏庄,登即遽返。时夜已深,门闼尽闭,而珙意将往,身起过矣,斯须而至。方见其形僵卧于地,而二僮环泣呦呦焉。珙即举衾以入,情意绝邈,终不能合。因出走求人以告,所见过者,虽极请诉而曾莫览焉。珙彷徨忧挠,大哭于路。忽有老叟问曰:“子其何哉?”珙则具白其事。叟曰:“生魂驰鬼马,祸非自掇耶!”因同诣窦门,令其闭目,自后推之,省然而苏。其二僮皆曰:向者行至石桥,察郎君疾作,语言大异,惧其将甚,因投于此,既而则已绝矣。珙惊叹久之,少顷无恙。及归,乃以其实陈于家。余于上都自见窦温,细话其事。⑩

故事中的裴珙在端午节前夕,自郑州返家省亲,途中遇少年,借所乘马匹,先于童仆抵家,发现双亲及姐妹兄弟均在,只是无人理会他的到来,叫亦不应,反复再三,均无果。直到在街上见到别人,得其点拨,方知自己身未及家而魂已先到。而待至僮仆所暂住的窦庄时,方见自己的身形僵仆于地。经身形与魂魄重合,方能魂归而身复。

结合墓志、传奇,将两件资料比对,从中发现彼此诸多细节上吻合和矛盾之处,也有助于理解史实。

第一,关于裴珙的孝廉出身,传奇与墓志一致。关于孝廉,唐代的史料较少而且分散,前期主要见于贞观年间太宗《令州县举孝廉茂才诏》(11),在由皇帝下诏、州县长官荐举,经由皇帝亲试决定去留,主要是继承前朝旧制,形式上近于制举,重在以德行选人。其后,孝廉多为明经之异称,此点吴宗国先生曾有论及。

具体到唐代后期,孝廉曾经有过一度的改革,即代宗宝应二年(763)礼部侍郎杨绾曾上疏条奏贡举之弊:

凡国之大柄,莫(不)先择士。自古哲后,皆侧席待贤;今之取人,令将牒自举,非经国之体也。望请依古制,县令察孝廉,审知在乡闾有孝友信义廉耻之行,加以经业,才堪策试者,以孝廉为名,荐之于州。刺史常以礼待之,试其所通之学,其通者送名于省。自县至省,不得令举人辄自陈牒。比来有到状保辩识牒等,一切并停。(12)

此后不久,至建中初又停孝廉(13)。除此时间段以外的孝廉皆指明经而言。唐后期如柳宗元《送班孝廉擢第归东川觐省序》(14),班肃,按严震本传,德宗幸奉天,进封冯翊郡王,进中书门下,贞元十三年卒,班方往省,序当作于此前也。裴珙与班肃同是当时的孝廉。欧阳詹《送李孝廉及第东归序》称“贞元癸丑岁,明经登者不上百人,孝廉冠其首”(15)。又司空图《唐故宣州观察使检校礼部王公(凝)行状》中记载他“十五举孝廉上第”(16),都是唐后期对明经中第者的记录。由此,墓志和传奇同时记载裴珙的身份孝廉也就是明经。

第二,传奇故事中记载裴珙因为“仲夏,自郑西归,及端午以觐亲”的原因,才发生一系列故事,结合裴珙墓志所记的“外傅”,《礼记·内则》有“出就外傅,居宿于外”的记载,按郑注云:“外傅,教学之师也。”得知他是在异乡求学,由此构成他在端午节日返乡探家的故事背景。故事或许正是依据他的“外傅”经历,将叙事场景设计为他自求学之地郑返回洛阳老家的途中。

第三,墓志与传奇差距最大的是裴珙对于家人的记述。按照墓志的记载,裴珙很早便失去家人,即所谓“萍蓬幻梦,寄世若浮,自外傅累丁家祸,才弱冠同气皆零,依于诸叔诸姑,随侍所任,或千里而近,或三千里而遥,不常厥居,伶俜几废”。区区数行便言明他早年失养,不仅失去双亲,连同兄弟姊妹也早早凋零,孤零零一人,若萍如蓬,无依无靠,只有寄人篱下,随叔叔姑姑生活,并随其迁官而迁徙。可是,故事中的裴珙却明明是在端午节前赶回家与家人团聚,故事中描述他抵家时,“入门,方见其亲与珙之姊妹,张灯会食”,“珙即大呼弟妹之辈”,“其亲叹曰:‘珙那今日不至也’”等等,是一幅全家围坐一桌等待他归来的其乐融融的温馨场景。如此截然相反的事实该当如何理解?

其实,传奇演绎的故事恰恰透示出了裴珙心中所怀恋和期盼的那份情愫,表达了孑然一身的裴珙内心的惆怅、无着、渴望和向往,父母、兄弟姊妹围坐桌前的家人团聚不过是他心中的幻梦而已。所以整个故事所依托的是裴珙借身形与魂魄的分与合来完成叙事,是一份魂牵梦绕的牵挂,是身未到而心早已飞向温暖家园的迫切。

关于作品中的形魂分离,在文学史上所运用的离魂手法,为当时人艺术表达上的一种形式,在鲁迅的作品中被称为“幻设”:

幻设为文,晋世固已盛,如阮籍之《大人先生传》,刘伶之《酒德颂》,陶潜之《桃花源记》《五柳先生传》,然咸以寓言为本,文辞为末,故其流可衍为王绩《醉乡记》韩愈《圬者王承福传》柳宗元《种树郭橐驼传》等,而无涉于传奇。传奇者流,源盖出于志怪,然施之藻绘,扩其波澜。故所成就乃特异,其间虽亦或託讽寓以纾牢愁,谈祸福以寓惩劝,而大归则究在文采与意想,与昔之传鬼神明因果而外无他意者,甚异其趣矣。(17)

与同一卷的其他故事相比较,此故事中的裴珙算是生者的形魂分离,故而有形魂的复合,这与死后形魂分离的故事有所不同。而这一文学形式至唐以后被沿用,尤以表达才子佳人缠绵爱情的悲欢离合之用,如唐有《离魂记》,为陈玄佑所作,至元代由与关汉卿、马致远、白朴齐名并称“元曲四大家”的郑光祖据以写成《倩女离魂》。明人汤显祖之《牡丹亭》原名为《还魂记》,蓝本源自话本小说《杜丽娘慕色还魂》。与《紫钗记》、《南柯记》、《邯郸记》合称“临川四梦”。《牡丹亭》的故事家喻户晓:春日莺声惊醒迷梦,春情扰人,不免青春萌动,生发无奈思绪,自觉虚度良辰美景,更辜负花容月貌,杜丽娘便以魂魄梦游寄情以偿。

由此再回看裴珙的魂魄先于身形抵家,也是为了表达自外归乡游子的迫切心情。这样,从传奇故事中读出的信息,经由在墓志的现实视域中的印证,便一一明了了。而耐人寻味的是,缘何《集异记》要以这样的情愫彰显主人公的内心世界,现在有了墓志对应真实性的诠释,才发现这些故事情节竟是有所依托的,这就是所谓虚虚实实、亦幻亦真的境界吧。

通过对比墓志与故事中的裴珙其人,给予我们的对于传奇素材来源的某种认知,得以窥知这些故事产生的过程和对生活素材点滴的获取,加以艺术提升和文学想象力,从而增加了诡异幽怪的神话色彩。但是话说回来,即使有着生花之妙笔,作品也并非是脱离真实的超现实的虚幻。这也让人们获得了对于《广记》等传奇故事产生的脉络以及在选材上的特色的认识。而裴珙之所以进入传奇故事,原因究竟为何,又使人联系到《传奇》的作者裴铏,他在咸通中为静海军节度使高骈从事,干符五年(878)以御史大夫为成都节度副使。裴铏最著名的一篇是《裴航》。裴氏以自己家族的人与事纳入创作视野,也便顺理成章了。而传奇作者以反映求学进身的意愿和追求内容为多,反映他们政治抱负、爱情追求、人生奋斗为主要内容,裴珙的身世和身份恰恰符合这些,故而被写入传奇故事自不言而明(18)。

进一步说,裴珙作品中从其魂气升天到形魂归地的离魂过程,而后是还魂、再生,作为此类文学形式的一般过程的表现方法,对后世的戏曲小说运用手法上的影响和取向是非常重要的。

总之,一如故事中的裴珙,通过离魂幻梦藉以表达一些心中的渴望与现实中无以企及的目的所指,都是个人意志的充分表达。正如同梦本身就是带有着现实的影子的虚拟世界一样,传奇不过是藉助文学的投影,透视来源于现实生活的信息和物象。正如幔亭过客《西游记题词》中有言:“天下极幻之事,乃极真之事;极幻之理,乃极真之理。”从裴珙的传奇故事结合墓志的信息得知,在很大程度上都是裴珙本人人生轨迹的记录和描绘。两相比照完全可以认定,故事中的裴珙就是自撰墓志的墓主裴珙,故事亦皆摭事实而作,可以从墓志中找执案可稽的真实的依据和印证。相应地,故事中的裴珙给予我们超出墓志的鲜活感和形象感,两者的结合帮助我们很好地完成了这个历史真实人物的形象重建。

四 自撰墓志的习尚

于今留存下来的墓志中,自撰的墓志可谓寥寥。传世文献中诚有名篇,如白居易、杜牧都曾经留有自撰墓志。据朱翌《猗觉寮杂记》卷下:

杜预自表营首阳之南,为将来兆域,取制于邢山郑祭仲之墓。陶渊明自作挽词自祭文。杜牧之、白乐天、辛秘、李棲筠、王绩、严挺之、柳子华皆自撰墓志。卢照邻、李适、司空图自作墓(志),卫大经自凿墓,自为志。颜鲁公在蔡州,度必死,乃作遗表、墓志、祭文。谓之达亦可,谓之近名亦可。处死若鲁公,可也。(19)

大体上,自撰墓志不过是作者的寄情之作,言志之文,或为省己察故,或为身后之託,多以表达对于生死,对于世事的达观豁达,对于家人之殷殷嘱望,对于命运之虔诚服膺,凡此种种,不一而足。如颜真卿自撰墓志的原因在唐因亮撰《颜鲁公集行状》说:“公度不得全,自撰墓志以见其心。”(20)而以文采著称者,多为文学之士、饱学之人所为。

陈尚君在《吴钢主编〈全唐文补遗·千唐志斋新藏专辑〉》中介绍专辑的两篇自撰墓志,其中的卢载自撰墓志,其特色在于:

卢载不按当时的习俗备载家世阀阅,而是自称“性灵疏愚,言语方质,才知耸善,未及有方”,并引与友人书,以为“身不登神仙,道不济天下,过此以往,则皆略同,便当处山”,可见其自负之高。墓志中引到他自认为得意的文章,有“《建中德音述》一篇,是兴起德宗皇帝终美之意;《文定》一首,是伸陈伯玉微婉被谤之由”,另有为魏博节帅起草的文书,可以见到他道济天下的努力。遗憾的是,虽然官至兵部侍郎,但仅存《元德秀诔》一文和写于南岳的两句诗。此篇墓志的发现,让我们有机会瞭解一位傲兀文人的自负和追求。日本京都大学川合康三教授曾著《中国的自传文学》(中央编译出版社1999年出版蔡毅译本),着力研究有个性人士在自传中的个人描述。卢载此篇与《全唐文补遗》第八辑梁宁《唐故尚书水部员外郎以著作郎致仕彭城刘府君墓志文》所引刘复自叙,是近年发现文献中最有特色的两篇自传,值得向川合教授作介绍。刘复有文集三十卷,凡500多篇,今存诗16首,较卢载稍微幸运一些。(21)

随著出土墓志的不断发现,自撰墓志也得到了丰富,如同卢载墓志一样,裴珙墓志在这批西市收藏墓志中的出现,又为自撰墓志增添了宝贵的一件。

由此联想到画家的自画像,自撰墓志和自画像的共同点在于,都可以看作是进入主体内心世界的一把钥匙,是主体与自我灵魂的对话。自画像可以反映不同时期的画家的心境和形象,如梵高的《没胡子的自画像》和《割耳后的自画像》;又如伦勃朗的90多幅自画像记录了从少年到暮年的历程;再有齐白石的《老当益壮图》,都是各自不同时期的反映。而自撰墓志则是作者对自身生命历程的审视和述说,更多言外之音只有通过字里行间读出,如“临终自克死日,遗命薄葬,兼预自为墓志”(22)的王绩在其墓志中所流露出的心性与不平,亦有严挺之自撰墓志中对于宦途不得志的酸楚,有白居易的皈依释典与超脱、放情等内心道白,更有杜牧墓志中梦境与占星的迷离与朦胧,等等。

至于自撰墓志的撰写经过以及身后由人完成墓志撰刻过程的各个环节,宋人黄震在其所著《黄氏日抄》卷九七《孙承节墓志铭》中,记录了一位自撰墓志者身死后的墓志添改过程以及世人对自撰墓志的看法:

杜牧自撰墓志,既没未有改为之者也。程太中自譔墓志,殁而填实卒葬岁月者,治命也。余乡有承节郎监镇江府丹徒镇孙君,亦自譔墓志而殁,其所亲孙君某致其子鸣道之言,乃属余更为之。余再三谢,不可。方君曰:杜牧、程太中,文行昭当时,其所自述乃皆平平,此人之所共信,则因而用之,可也。今承节君坎埳平生而高自称誉,傥亦因而不改,将谁其信之也。余曰:固也。然自所志不用而改属之他人,承节有灵,其谓何。且余与孙君无一日雅故而辄更其所自志,果足以契其之心,否也。辞又再三,不获,则亦惟取其所自志者而列之。君之自志曰:……凡皆孙君自志之畧。如此越两年乃卒,实咸淳八年除夕,年七十二,咸淳十年除日葬黄鄮之盛山……(23)

据记载,对墓主所撰写的墓志亲属意欲改动,所以託黄震重新撰写墓志,原因为他本人所言不足为信,高自称誉,言过其实。黄震却因有自撰墓志在前,不好不用,遂将自撰内容全文照录,于后发表自己的感慨:“余观孙君所自志,殆挟竒气负大志,流落困踣逃于佛而终焉者也,故其语往往多惊人。”称墓主“自号不羁,是真不羁者耶。虽然,终非凡子也”。由此看来,人们对于自撰墓志给予最大的尊重,可能是出于逝者为大的原因。黄震所举的例子也是极特殊的现象了。

但是,基于自撰墓志从撰写到最后刻于碑石,是有外人添改的痕迹的,也就是说,一些墓主身后之记录,包括卒年月日的具体时间、地点,以及葬期记录,都是由后人填写的,或者还有其他内容,附加在墓志上,由于并非成于一人,一气呵成而就,其连贯性往往受到影响,而留下明显的痕迹。赵会军、郭宏涛《河南偃师三座唐墓发掘简报》(24)发表一方自撰墓志,墓志盖上有“唐故太子宾客赠工部尚书河东薛府君墓志”。墓志内容如下:

唐故中散大夫守太子宾客上柱国赐紫金鱼袋赠工部尚书河东薛府君墓志

自撰

有唐中散大夫守太子宾客上柱国赐紫金鱼袋薛丹,字贞,疾以长庆元年,岁在辛丑,七月十一日疾终于洛阳尊贤里之私第,享年七十有七,以十月廿二日葬于偃师县亳邑乡刘村之北原。先君湖州长史,赠刑部尚书。府君茔西五里,从所卜也。生必有尽骨肉,归于土,命也,况得从于先茔之左右乎。平生之义行材用,历官之中外多少,此生人之事也,何必书于泉壤哉。有子一人,陕州灵宝县尉汪,年廿有四,而未有孙,后嗣之继,委于运也。自志于泉下,何必铭为,呜乎哀哉。其年九月廿八日敕赠官并给卤簿。

与薛丹合葬的夫人李氏墓志铭上书“唐故中散大夫守太子宾客上柱国赐紫金鱼袋赠工部尚书河东薛府君夫人陇西县君李氏墓志铭”,墓志规整而详细,上有记载说:“昔尚书公居夫人之终前二朞薨,自为文以志,所卜宅泉原乡里,皆有载记,今不复书。”也证实了蒋丹自撰墓志的事实。从合葬墓两人的墓志来看,与夫人墓志相比,身为太子宾客的薛丹墓志单薄无内容,与身份官衔不对等,却缘何没有人润色添写或重写,理由应该正是出于对自撰墓志者的尊重。

从蒋丹自撰墓志看,透示出三个问题。

其一,首行“疾以长庆元年”之后文字“岁在辛丑,七月十一日疾终于洛阳尊贤里之私第,享年七十有七,以十月廿二日葬于偃师县亳邑乡刘村之北原”中又有一“疾”字,两“疾”重复,推断是蒋丹病重时自觉大限将至,自撰墓志时只是写到“疾以长庆元年”,而后面的文字是他身故之后由别人补写的,或出于仓促,所以造成“疾”字的重复。

其二,按照常规撰写墓志的格式,追溯父祖放在前面,这里“先君湖州长史,赠刑部尚书”写在后面。通过前后文义来看,蒋丹此处是为了表达一种认命和自慰的情绪,其中“生必有尽骨肉”这层意思是死后也要与先君葬在一处,陪伴左右如侍生前,同时包括交代墓葬地点。从这方墓志中对追溯先君的内容在墓志中的位置,正好可藉以解释裴珙墓志中父祖家世位置写在后面的原因。

其三,“其年九月廿八日敕赠官并给卤簿”一句置于最后,是后人添加无疑,从时间上,前述七月十一日以疾终,十月廿二日下葬,此处又表九月廿八日勅赠官,顺序上有所跳跃,显然是最后加上的内容。

最后,再次论述关于自撰墓志写作的多样性与特点,以释解前述对裴珙墓志中关于父祖内容置后的原因。

王行《墓铭举例》:“凡墓志铭书法有例,其大要十有三事焉:曰讳,曰字,曰姓氏,曰乡邑,曰族出,曰行治,曰履历,曰卒日,曰寿年,曰妻,曰子,曰葬日,曰葬地。其序如此。如韩文《故中散大夫河南尹杜君墓志铭》是也。其他虽序次或有先后,要不越此十余事而已,此正例也。其有例所有而不书,例所无而书之者,又其变例,各以其故也。”从自撰墓志来看,正属于不按常规出牌的特例或者“变例”。而诸多原因归结与一点,正是自撰墓志者的目的、心境与撰写时的具体情况。

从裴珙撰写墓志的整个氛围来看,他是因为孤身一人无依无靠,担心无人为他身后撰写墓志而不得不先备下自撰文字,在墓志前部份主要是叙写他的撰写缘由和自伤身世的情愫,所以将父祖后叙也是成立的。

另从蒋丹自撰墓志分析,撰写入蒋丹在墓志中表达了他不准备以父祖名衔作为墓志内容的态度,是“此生人之事也,何必书于泉壤哉”。从另一面向考量,此时病笃之蒋丹行将就木,对这些已经无力兼顾,其心绪和体力都难以支撑他字斟句酌地润色、渲染他的父祖荣耀。

再举一例,即西市博物馆此次整理的唐刘伯芻(757—817)墓志。志题为“*通议大夫尚书刑部侍郎赐紫金鱼袋赠工部尚书广平刘公自譔墓志并序”,其墓志所成是“遽命笔札,口占斯铭”加上“孤子宽夫等号奉遗旨,谨直书”的结果。其践履事业详细具体,墓志洋洋洒洒二千字,却只字未提父祖家世,仅在前面提到“广平刘氏出汉景帝,其世德爵位,史谍详焉,略而不叙”,原因也是因病之故。

从不断发现的自撰墓志来看,与传世自撰墓志作品中韩昶对命运不济的愤愤不平,或与前面所述王绩、严挺之等人的郁郁不得志者的人生大体相侔,裴珙墓志中孤子的自慯身世、蒋丹墓志中将死之人的无奈无趣等等,具体呈现出自撰墓志者的心境和书写的多样性,是撰志者真实情感的抒发,也是那些循规蹈矩的歌功颂德的墓志所不能匹敌的价值所在。虽然自撰墓志在墓志中仅属少数,却因其少,而更显其价值可贵。

综上,藉助自撰墓志与小说故事对裴珙的记录,使我们在艺术的真实与现实的真实中,在纪实性的直笔与虚构的传奇之间,倾听来自裴珙对其人生轨迹的描绘和内心独白,体味来自同时代人演绎和渲染的生命述说,在虚实之间还原一个历史真实人物的履世历程和丰满立体的人物形象,的确是件颇有兴味的事情。而作为一个个案,在墓志整理研究中给我们的提示,包括真伪的判定,是文字的真伪还是文物的真伪;包括墓志的内容的虚实,即艺术的真实还是历史的真实,在区区一方墓志中就涵盖了诸多的矛盾与对立,其融通与释解足以令人眼界洞开,心旷神怡,所以的确是一方值得与同好分享的墓志。

(本文原刊于《唐研究》第17卷,2011年。作者朱来颖,中国社会科学院历史所研究员。)

① 本论文为教育部人文社科重点研究基地北京大学中国古代史研究中心和西安大唐西市博物馆共同主持的“《大唐西市博物馆藏墓志》整理与研究”项目成果之一;文中所引大唐西市博物馆藏墓志的录文、点校等工作。皆属于该项目的集体研究成果。

② 如周征松:《魏晋隋唐间的河东裴氏》,山西教育出版社,2000年;李献奇:《唐中眷裴氏墓志丛释》,《华夏考古》2000年第3期;李浩:《从碑志看唐代河东裴氏的迁徙流动》,《文献》2003年第4期;戴霖:《唐裴怀古墓志锦考释》,《中原文物》2005年第5期;赵振华:《洛阳出土唐代裴向、卢氏墓志研究》,《洛阳师院学报》2009年第1期,等等。

③ 《韩愈全集》卷六,上海古籍出版社,1997年,第245—246页。

④ 《旧唐书》中华书局,1998年,第36页。

⑤ 胡俊《新唐书宰相世系表校训》西南大学硕士论文,2007年,第19页。《孙虬妻裴氏墓志》见周绍良、赵超《唐代墓志汇编续集》咸通094号《唐知盐铁陈许院事侍御史内供奉赐绯鱼袋孙虬故室河东裴氏墓志铭并序》,上海古籍出版社,2001年,第1107页。

⑥ 《新唐书》卷七一《宰相世系表》,中华书局,1975年,第2236页。

⑦ 《唐代墓志汇编》下,上海古藉出版社,1992年,第1888页。

⑧ 参吴丽娱:《光宗耀祖:试论唐代官员的父祖封赠》,《文史》2009年第1期,第141—180页。

⑨ 《太平广记》卷三五八,另《收郛》卷一一五上《集异记》后有“及归,乃以共事陈于家。余于上都自见窦温,细话其事”。

⑩ [明]胡文焕《稗家粹编》卷六,见《北京图书馆古籍珍本丛刊》第80册,书目文献出版社,1988年,第123—124页。

(11) 《册府元龟》卷六四五《贡举部·科目》,中华书局,1960年。

(12) 《旧唐书》卷一一九《杨绾传》,中华书局,1975年,第3431页。

(13) 《唐会要》卷七六《孝廉举》,上海古籍出版社,1991年,第1653页。

(14) 《柳宗元集》卷二二《序》,中华书局,2000年,第603页。

(15) 《欧阳行周文集》卷九,《文渊阁四库全书》第1078册,上海古籍出版社,1987年,第253页。

(16) 《司空表圣文集》卷七,《文渊阁四库全书》第1083册,第525页。

(17) 鲁迅:《中国小说史略》,齐鲁书社,1997年,第59页。

(18) 近来得陆扬先生启发,关于传奇作品与清流文化之关系,惜未及一覩其大作,暂付阙如,嗣校再论。

(19) 朱易安等主编,上海师大古籍整理研究所编:《全宋笔记》第三编十,大象出版社,2008,第73页。

(20) 《文渊阁四库全书》第1071册,上海古籍出版社,1987年,第715页。

(21) 陈尚君:《汉唐文学与文献论考》,上海古籍出版社,2008年,第513—514页。

(22) 《旧唐书》卷一九二《隐逸传》,第5116页。

(23) 《文渊阁四库全书》第708册,第1059—1060页。

(24) 《中原之物》2009年第5期,第4—16页。

大唐西市博物馆藏墓志研究/吕建中,胡戟主编.-西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2013;