丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

合浦——历史的选择

作者:邱立诚

(广东省文物考古研究所研究员)

《汉书·地理志》的一段记载,让我们在2000多年后的今天,品味着徐闻、合浦在海上丝绸之路上的重要位置。昨日的辉煌虽然已经过去,但却是今天的铺垫,是那一连串历史印迹中不可缺少的一环。当我们回首海洋“丝路”中的点点滴滴,那闪耀着历史光芒的一幕恍惚又呈现在我们面前。

一、合浦地区的早期历史

合浦地处南海北部湾滨海地区,优越的地理环境使她很早就成为人类生息、活动的地方。自1万年以来,岭南山地区的旧石器时代人类逐步走出山洞。走向山岗、走向平原、走向滨海,来到合浦的新石器时代人类也由此展开了自己新的生活。

在东兴(今防城)发现的三处贝丘遗址[1],是这一地区目前所见的最早的新石器时代遗址,这三处地点是亚婆山、马兰咀山和杯较山。这里居民以采集贝类动物为主要食物,故而在居住生活区的范围内形成了贝丘。遗物特征表明,遗址居民使用的工具是以打制石器为主,尤其是以取食蚝(牡蛎)的尖状器(蚝蛎啄)为多,这是近海居民的特色。这种情况在广东潮州陈桥村遗址[2]也可见到。遗址中出土的石器有少量双肩石器,这使我们想起广东珠江三角洲地区的南海西樵山遗址[3],这是以生产双肩石器著称的古代石器制造工场,东兴遗址的双肩石器与西樵山遗址的关系目前还不很清楚。西樵山遗址双肩石器的最早年代不会越过6000年前,在广西,以双肩石器为主要特点的横县西津遗址[4],其年代亦被认为在距今6000年前后,西津遗址与东兴遗址相距不远,两者间当有承传关系。因此,东兴遗址的年代我们估计与西樵山遗址相当,也在距今6000年左右。据此推测,双肩石器的渊源关系极有可能由东而西。这些滨海而居的先民,为合浦地区的发展奠定了基础。

合浦地区(含东兴、灵山、钦州等地)发现的先秦时期文化遗存有50多处[5],其中大多数是山岗遗址,少数是沙丘遗址。总体观察,这些遗址的内涵与岭南地区、尤其是粤西南路和桂南地区的同期文化基本一致。商周时期,其文化也同样以云雷纹陶器、夔纹陶器、米字纹陶器为主要特征,部分地点伴随有釉陶器、青铜器出现。考古资料表明,夔纹陶是由粤中地区向周边地区传播,考虑到粤西雷州半岛少见夔纹陶器,海南岛至今不见,推测是溯西江流域而流布至广西一带。而米字纹则是从华东地区向华南地区传播的[6],海路也是其传播的路线之一,推断米字纹陶器在广西地区的出现最早在战国晚期。依此类推,合浦民间港口的形成亦当在此时。合浦地区的这些古代居民,为秦汉时期合浦的大发展提供了不可或缺的前提条件。

二、海上丝绸之路形成中的合浦

进入西汉南越国时期,合浦地区也为南越国所辖,但南越国在合浦地区并未设县,按其时“瓯骆裸国亦称王”,合浦地当为百越族群中的骆越所居。南越国设郡有南海、桂林和交趾、九真共四郡[7],合浦地属何郡亦不甚明了。合浦望牛岭1号墓是一座西汉木椁墓[8],出土的一件陶器书有“九真府”文字,九真郡的北面是交趾郡,推测南越国时期合浦之地为交趾郡所辖应是可能之事。南越国之都在番禺,亦是“一都会也”,出土文物有银盒、犀角、象牙、玻璃、香料等舶来之物,还有外国人形象的陶托灯俑,南越王墓也出土与丝织品有关的文物,证明与海外诸国多有贸易关系和文化交流。学术界认为海上丝绸之路从南越国时期就已开通,这并非虚言。考虑到汉代海船需沿海岸航行,徐闻、合浦其时似应成为海舶离靠的港口。可以推断,南越国时期的徐闻、合浦均为民间港口,只是到了汉武帝灭南越国后,徐闻、合浦才成为官港并设郡县加以管治。

汉武帝元鼎六年(公元前111年),南越国灭。为加强对岭南地区的统治,汉王朝增设了郡县,尤其是县一级机构。在今的粤西南路与桂东南地区,设置合浦郡,下辖徐闻、高凉、合浦、临允、朱庐五县。据《汉书·地理志》所载,统计有户15398,人口78980。而据《后汉书·郡国志》所载,临允改称临元,朱庐改称珠崖,其他三县不变,统计有户23121,人口86617。即户增7723,人口增7637。数字显示,户数增加较多,而人口增加并不多。合浦郡治设于何处,《汉书》并未明言,而《后汉书》则确指合浦郡治在合浦县。《廉州府志》和《合浦县志》以《汉书·地理志》将徐闻列为首县,进而认为西汉时合浦郡治在徐闻,东汉时才将郡治移至合浦县。此说尚不足为据,还需作更多的考证。

徐闻、合浦两处官港的设立,使中外贸易正式纳入官府的管理。汉时期中西交往的海上丝绸之路也自此确立,成为官方的航道。正因如此,才有《汉书·地理志》“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,……汉之译使自此还矣”这一段令学者们至今梦牵魂绕的详尽记载。可以肯定的是,合浦县的设置,由此铸就了合浦对外交往和贸易历史的辉煌一页。

从地理位置考察,徐闻、合浦两个港口虽同为出海官港,但也有一些差别。徐闻在雷州半岛的最南面,其作用更多地成为来自东面的其他港口(如番禺、东冶)出发商船的外港。这是因为在徐闻可以办理官方许可的进出口手续。徐闻当然也是进出口贸易物质的集散地之一。唐《元和郡县志》载汉徐闻县“积货物于此,备其所求,与交易有利。故谚言:欲拔贫,诣徐闻”。但从徐闻出港的船舶在当时还必须经过合浦海域沿北部湾航行,故这个作用还有很大的局限性。又因徐闻没有内河通往内陆,故此作为外港的作用就更为合适。徐闻港的这种情况,使其与番禺的关系较之合浦应更为密切。

合浦港地处北部湾顶部之南流江入海口,向北溯江而上可达北流江,再通浔江、漓江、湘江而达长江水系,或溯西江而至云贵,水路交通的便利,使中原地区及西南各地的物资均可通过水路到达合浦,由此而使合浦真正成为西南地区与中原地区对外贸易物品的集散地和商港,合浦港的这种优势则是徐闻港所无法比拟的。从这个角度去分析徐闻、合浦两处港口的区别,汉武帝设郡治于合浦也就不难理解,即徐闻港主要管理来自东面的商船进出;合浦港则为内地货物出口商船及入境物品贸易商船的主港口。两处港口的作用各有侧重点,而以合浦为重。既设合浦郡,郡治也理应在合浦县,如郡治设于徐闻,那不如直呼“徐闻郡”更为合理。因此,合浦郡治设于徐闻一说,看来是不那么合符情理。虽然其他地方也有一些相类的情形,即县治与郡治不在同一地,如西汉所置高凉县,县治在今高州境内,但东汉时置高凉郡,郡治在今阳江(县名为安宁);又如粤北的始兴县,三国吴时置县,置所在今始兴境内,但其后治始兴郡,郡治在今曲江(韶关)。实际上,那是设郡治以后,治所因故迁移附近不远处,但郡名未改所致,并不适用于合浦郡与徐闻县的关系。此外,合浦郡所辖五县,基本上管辖了今广东阳江以西至广西东兴(防城)一带的海域(临允县,即今广东新兴、阳春一带;朱庐县,即今海南凉山一带),凸显了汉代合浦郡在南海西部的海防以及对外事务管理上的重要性。也正因为郡治设于合浦,故而在徐闻县(港口)设左、右侯官,以辅助防卫及管理。

三、合浦的辉煌及其发展

合浦官港及其行政中心地位的确立,既是对合浦在先秦与秦汉之际具有良好的港口条件的肯定,更是合浦创造海上丝绸之路史辉煌一页的机遇。

有关汉代合浦县、郡设立以后的情况,文献记载不多。《汉书·地理志》在“合浦郡”条下注“莽曰桓合。属交州”。在县“合浦”下注“有关。莽曰桓亭”。既说明合浦郡为交州所辖,又记其有关口,应属一处军事要地。有关合浦的社会文化经济状况,可从考古发现窥探一斑。据文物部门调查,合浦城所在的廉州镇,其周边的望牛岭、堂排、凸鬼岭、钟屋、杨家岭、风门岭、文昌塔岭、母猪岭、盘子岭等地,分布有许多墓葬封土堆,推测有汉墓达6000多座,经考古发掘清理的有1000多座,已发表资料可统计的有300多座,其年代包含西汉初至东汉晚期。如此多的汉墓的发现,从一个侧面再现了当时合浦的繁荣景象。西汉时期的墓葬形制基本为土坑、木椁结构,东汉前期出现砖木结构,东汉后期基本上都是砖室结构。这种情况在岭南地区是一种共性。

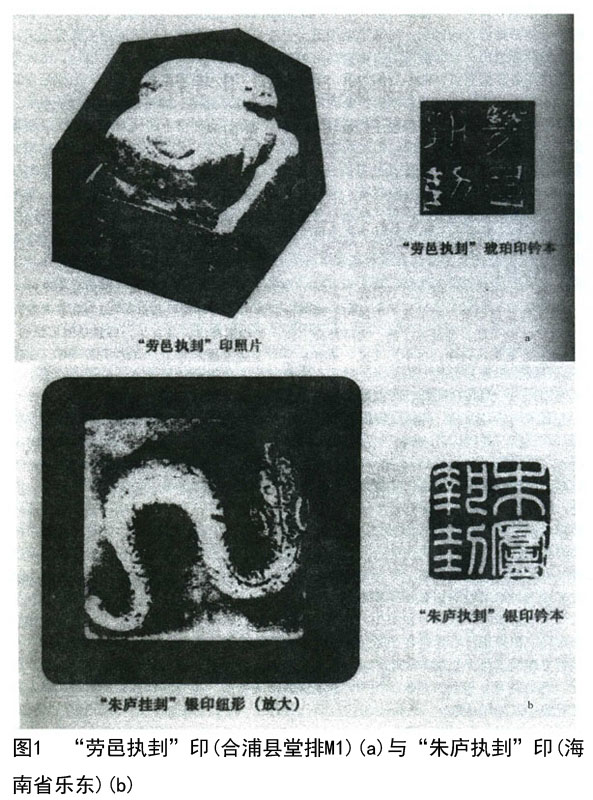

这些墓葬中以堂排[9]和望牛岭的几座墓最为重要。堂排一号墓长6.4米,宽4.4米,墓中积炭积石,墓底有二层台有棺椁,虽早年被盗,仍出土有铜器、鎏金器、滑石器、五铢铜钱等以及437枚玻璃珠,显示出墓主当为大富人家,而一枚“劳邑执刲”印章[10]为探讨墓主身份提供重大线索。这枚琥珀质地的“劳邑执刲”印(图la)属入葬的明器,但同样是墓主人生前身份的证明。“劳邑”即古之“骆地”,“执刲”是“爵位”之封号,相当于小方国之君王。“劳邑执刲”当是南越国给骆越地之首领的封号,这与南越王赵佗所说“其西瓯骆裸国亦称王”是相吻合的。墓主生前曾是骆越小方国的君主,汉平南越后,极有可能被汉王朝重用为新设的合浦郡治或县治的官吏。使用地方首领担任当地官员在当时是常见的事,如南越国揭阳令史定降汉后被封为“安道侯”;广信县的地方豪门士燮被任为交趾郡太守等。因此,堂排一号墓墓主很可能生前担任合浦郡太守一职。堂排四号墓也出土一枚琥珀质地的“王以明印”,墓主人“王以明”应与一号墓墓主为同一族人,生前也应担任过合浦郡县的官吏,否则不会用印章随葬。这种情况还可见于海南乐东县出土的“朱庐执刲”银印(图1b)[11],朱庐也是百越中的小方国,“朱庐执刲”亦当是南越王国给朱庐首领的封号。南越国灭,汉元帝罢珠崖郡置朱庐县,“朱庐执刲”之主人也有可能被委任为朱庐县令,朱庐县治亦可能在海南境内。1995年海南琼山市龙塘镇博抚村北南渡江左岸的台地发现一处汉代城址[12],形近方形,边长155~160米,或许就是朱庐县治之所。

在望牛岭炮竹厂清理的一座西汉晚期木椁墓也有十分重要的发现[13],墓葬结构有主室、南北耳室、甬道、墓道,全长25.8米,最宽处14米,为合浦县境内所见汉墓中最大的一座。墓坑填土为木炭与夯土相间各15层。墓前室左右设耳室,分别为器物室与车辇室,反映了墓主人生前出有车的宦富身份。随葬品达245件,包括有金、铜、铁、漆、陶、玉石、玻璃等器物,其中不乏珍品,如铜器中的盘、鉴、壶、灯等,至为珍贵。出土陶器中有朱书体“九真府”和“九真府□器”字样的提筒。由此而推测墓主身前曾在九真郡任职,后来又来到合浦郡任郡守一级的官员。墓中还出土一枚琥珀质地的“庸母印”,“庸母”或许就是墓主人之名字。合浦黄泥岗的一座东汉初年砖室木椁墓出土一枚滑石质“徐闻令印”和一枚铜质“陈褒”印,说明墓主人陈褒是合浦人,曾被派往徐闻担任县令之职,后归葬原籍合浦。这种情况也见于湖南长沙,长沙汉墓亦分别出土“广信令印”和“龙川令印”,这是长沙人曾在苍梧郡广信县、南海郡龙川县担任县令,其后都归葬原籍长沙的证据。

合浦汉墓的形制规模对探讨合浦的社会形态、经济状况也提供了许多信息。如前述的堂排,共有四座木椁墓,分别有墓道。除1号墓外,2号墓为夫妇合葬墓,是一个封土堆内分穴并排而葬,亦分别有墓道(图2),而东汉砖室墓则是一穴分室而葬,这是埋葬习俗演变的实例。2号墓的男穴长5.4米,宽3.2米,置有耳室,这种形制也沿自于南越国时期,随葬品143件(串珠一件为玻璃珠131枚);女穴长4.85米,宽2.7米,随葬品87件。3号墓规模更大,长7.4米,宽4.8米,虽早年被盗,残留随葬品不多,但仍见有玻璃碗、珠及玛瑙珠饰等,其中有玻璃珠达1084枚,当属海外舶来品。此墓主亦应为当时当地最高等级的官宦。4号墓长6米,宽3.8米,有两耳室,亦早年被盗。这几座墓形制相同,其主人均应属同一家族,男性主人生前似都担任过合浦郡县的官职,故而能轻而易举地获取海外舶来的玻璃珠、管、碗等珍奇之物。

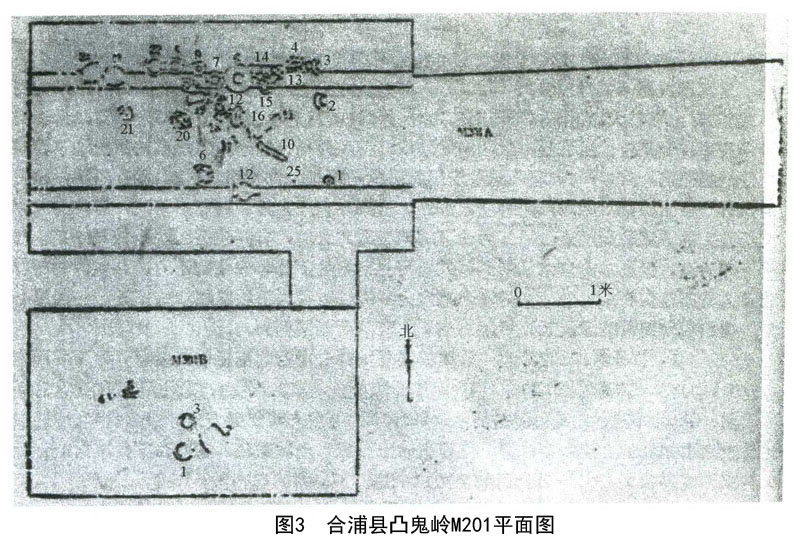

合浦凸鬼岭也曾清理两座木椁墓[14],亦为一封土堆内夫妇合葬,但墓室形制略有差异。M201为一墓道双墓穴(图3),即女穴无墓道,两穴之间有一宽约70厘米的通道相连。男穴墓室长4.8米,宽2.9米;女穴墓室4.1米,宽2.3米。M202为双墓道双墓穴,两穴之间仅以椁板相连(图4)。男穴墓室长5.5米,宽3.65米;女穴墓室4.2米,宽2.35米。考古发现证明合浦地区在西汉时期亦已流行夫妻合葬,这是受岭北葬俗的影响所使然。而且合浦西汉木椁墓中的夫妻合葬墓有多种形制,反映的葬制演变更具有考古分期意义和社会习俗变化的价值。从墓葬形制演变的轨迹分析,推测应是:堂排M2(双墓道双穴)→凸鬼岭M202(双墓道连穴)→凸鬼岭M201(单墓道连穴)。其考古年代序列可能是:堂排M2(两汉中期)→凸鬼岭M202(西汉晚期前段)→凸鬼岭M201(西汉晚期后段)。

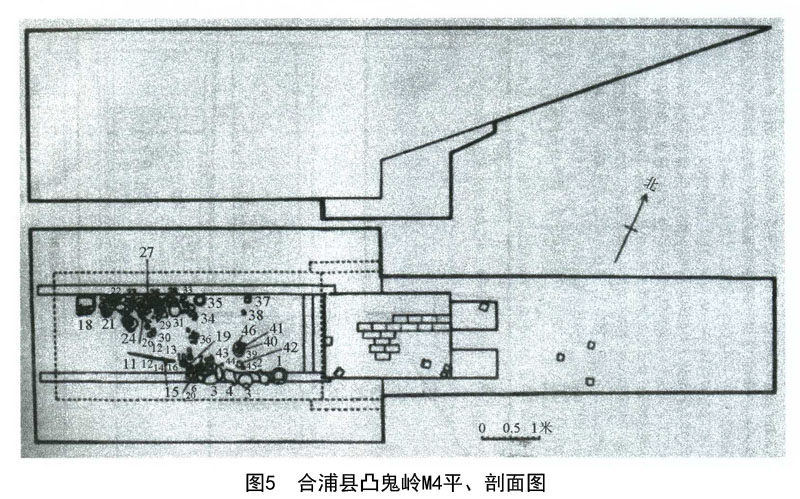

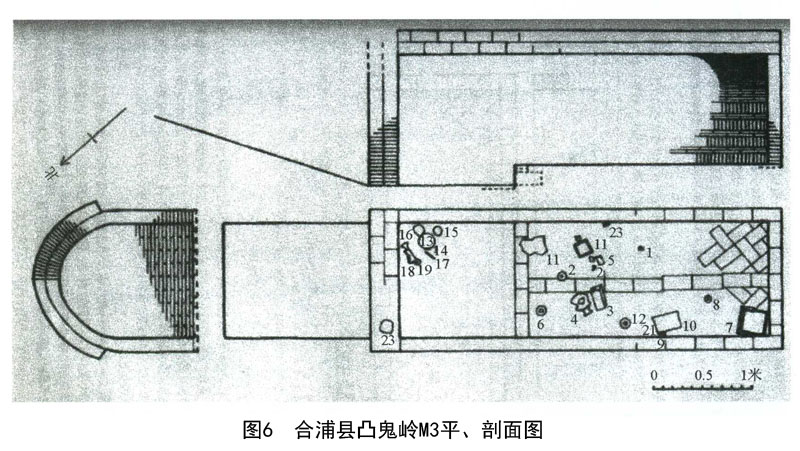

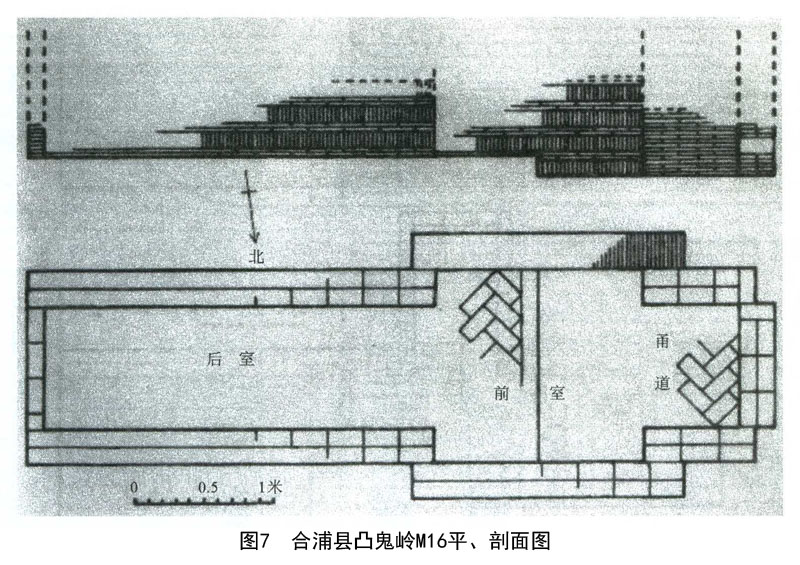

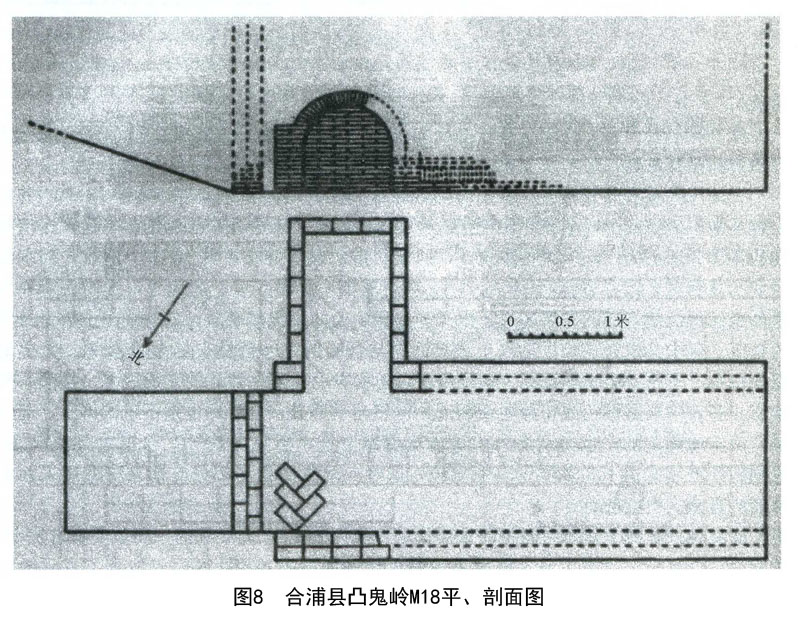

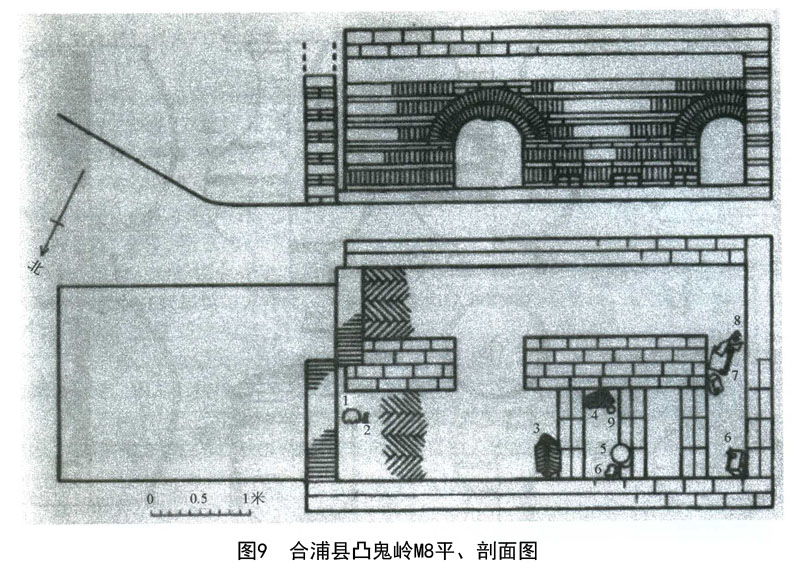

除前述西汉墓外,东汉时期的墓葬也显示出合浦直接地从岭北地区接收了葬制变化的信息。1999年在凸鬼岭清理的一批汉墓中[15],两座为砖木合构墓,这是木椁墓向砖室墓过渡的类型,如M4,墓道与墓室之间用砖砌前室及封门,墓道长7.1米,宽2米;墓室长6.1米,宽3.8米,中有棺椁(图5)。7座为凸字形砖室墓,如M3,单券项,前室略低,长3.1米,宽1.15米(图6)。1座为中字形砖室墓(M16),单券顶,长5.2米,有前室,宽1.4米(图7)。1座为单耳室砖室墓(M18),墓室长4.56米,宽1.28米,墓室单券顶,耳室略低,亦单券顶(图8)。1座为双室砖室墓(M8),前有墓道,长5.6米,宽2米;后室前有封门,后为两棺室,之间有券门相通(图9),北室长4.1米,宽0.9米,应为男穴;南室3.86米,宽0.72米,应为女穴。双室砖室墓在合浦还见于丰门岭10号墓[16]。以墓葬形制并结合随葬器物分析,这批墓葬的演变关系为:M4(砖木合构墓)→M3(凸字形砖室墓)→M16(中字形砖室墓)→M18(单耳室砖室墓)→M8(双室砖室墓)。它们的考古年代序列大致为:M4(东汉早期前段)→M3(东汉早期后段)→M16(东汉中期)→M18(东汉晚期前段)→M8(东汉晚期后段)。

就墓葬形制而言,合浦汉墓较之徐闻汉墓[17]更为丰富和多样化,这也是合浦作为郡治而凸显其政治、经济及文化中心地位的标志之一。

合浦汉代墓葬的分布也反映出合浦的发展。文昌塔岭清理汉墓200多座[18],其中土坑墓多,砖室墓少,墓葬年代可能多在西汉时期,少部分在东汉时期。其后,东汉时期的墓葬分布更为广泛。据初步统计,西汉时期的墓葬分布在约10多个地点,而东汉时期的墓葬分布约有20多个地点。可见在合浦郡、县设立后,此地人口大增,对外贸易的优越地位使合浦的发展超过了徐闻。我国出土的汉代玻璃器,广西是出土数量最多的省区,其中又以合浦和贵港出土最多,这与合浦的对外贸易有很大关系[19]。其他地点如柳州、贺州、昭平、荔浦、兴安等县,也都在合浦通往岭北的交通线上。虽然不排除有一些玻璃器是国内或广西本地制造,但相当一部分来自海外也是不争的事实。即使是广西本地制造的,也与从海外引进玻璃器制造技术不无关系[20]。合浦的几座汉墓,分别随葬玻璃珠达400多枚~1000多枚,这些玻璃珠的相当部分应来自海外舶来而为合浦的富豪大吏所拥有。

探寻合浦在海上丝绸之路中的重要作用,我们关注到2003年的一项重要考古发现,这就是在合浦县石湾镇大浪古城村发现的古代城址遗迹,并在西门外找到了古码头遗迹①。这些重要的线索为解开汉代合浦城之迷带来了希望。但就目前所显示的情况看,还不能确认就是汉代合浦城。从出土的少量米字纹、云雷纹陶片分析,这出遗存的时代有可能在南越国时期甚至更早。遗憾的是,遗址中没有找到代表汉代官衙建筑的构件——绳纹瓦、瓦当。毫无疑问,这类物品是存在的,因为在草鞋村已发现烧制绳纹瓦的窑址。而且徐闻县也已出土大量这类绳纹瓦,也有“万岁”瓦当和卷云纹瓦[21]。因汉代流行高台榭建筑风格,汉代合浦城址必定是在离南流江第一汊当时的入海口不远的东侧台地之中,汉代合浦港也应在汉代合浦城的边上。一般来说。汉代城址应在与同时期墓葬距离不会超过两公里的范围内。努力寻找含有汉代绳纹瓦和瓦当的城址或建筑遗址,是确认汉合浦郡治与合浦县治所在位置的关键物证。

综上所述,合浦在汉代海上丝绸之路所处的重要地位和作用,已为丰富的考古资料予以客观的证明。而探讨汉合浦郡、县治所的位置,则仍有待于考古资料的实证。

①据广西壮族自治区文物工作队发掘资料。

参考文献

[1]广东省博物馆.广东东兴新石器时代贝丘遗址.考古,1962,(12)

[2]广东省文物管理委员会.广东潮安的贝丘遗址.考古,1961,(11)

[3]曾骐.珠江文明的灯塔——南海西樵山古遗址.广州:中山大学出版社.1995

[4]彭书琳等.广西西津贝丘遗址及其有肩石器.东南文化,1991,(3,4)

[5]广东省文物管理委员会.广东南路地区原始文化遗址.考古,1961,(11)

[6]邱立诚.广东先秦考古研究的新进展,岭南考古研究,(第2辑).广州:岭南美术出版社.2002

[7]张荣芳,黄淼章.南越国史.广州:广东人民出版社.1995

[8]广西壮族自治区文物考古写作小组.广西合浦西汉木椁墓.考古,1972,(5)

[9]广西壮族自治区文物工作队.广西合浦县堂排汉墓发掘简报.文物资料丛刊(第4辑)

[10]蒋廷瑜.“劳邑执刲”琥珀印考.见:广西博物馆文集(第1辑).南宁:广西人民出版社.2004

[11]杨式挺.“朱庐执刲”银印考释.见:岭南文物考古论集,广州:广东省地图出版社.1998

[12]郝思德,王大新.琼山市博抚村汉代城址.见:1996年中国考古学年鉴.北京:文物出版社.1998

[13]广西壮族自治区文物考古写作小组.广西合浦西汉木椁墓.考古,1972,(5)

[14]广西壮族自治区博物馆,合浦县博物馆.广西合浦县凸鬼岭清理两座汉墓.考古,1986,(9)

[15]广西壮族自治区文物工作队,合浦县博物馆.合浦县凸鬼岭汉墓发掘简报.见:广西考古文集.北京:文物出版社.2004

[16]合浦县博物馆,广西合浦县丰门岭10号汉墓发掘简报,考古.1995(3)

[17]邓开朝,吴凯.徐闻汉代海上丝绸之路文物的发现和研究.(徐闻汉墓一览表).见:海上丝绸之路与中国南方港学术研讨会论文集.岭南文史,2002(增刊)

[18]梁旭达.合浦县文昌塔汉墓群.见:1989年中国考古学年鉴.北京:文物出版社.1990

[19]黄启善.广西古代玻璃的研究.见:中国南方古玻璃研究.上海:上海科学技术出版社.2003

[20]黄启善.论两广地区古玻璃的来源问题.见:岭南考古研究(第2辑).广州:岭南美术出版社.2002

[21]广东省文物考古研究所等.广东徐闻县五里镇汉代遗址.文物,2000,(9)

海上丝绸之路研究 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集/吴传钧主编 .-北京: 科学出版社, 2006;