丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

广西汉代玻璃与海上丝绸之路

作者:黄启善

(广西壮族自治区博物馆馆长、研究员)

广西古代玻璃的研究,已引起国内外学术界的高度重视,这不仅是因为广西已发现大量的古玻璃,而且由于广西地处祖国南疆,是大西南的出海通道,是海上丝绸之路的始发港,所以,汉代玻璃的来源问题,存在着不同的学术观点,有的认为是从海上输入的舶来品,也有认为可能有一部分是中国自制品,由此而形成了“外来说”与“自创说”长期纷争的局面,成为了学术界论争的焦点,我们曾对这些古玻璃进行了抽样分析,测试结果表明,大部分玻璃属于高钾低镁玻璃,少量属于我国自制的铅钡玻璃系统,尚未发现属于西方的钠钙玻璃系统,但最近上海光机研究所李青会电话告知,最近,他们在测试合浦的一些汉代玻璃中发现有钠钙玻璃,但还要进一步地核对。因此,对于这些古玻璃的来源问题,是值得更进一步的研究。本文作者愿在这里就广西古玻璃来源问题作一探讨,不妥之处,敬请识者斧正。

一、广西古玻璃的分类与观察

广西汉代的玻璃制品,主要是玻璃装饰品和玻璃器皿,这些汉代玻璃制品主要分布在合浦县、贵港市、梧州市、柳州市、昭平县、荔浦县、必安县、忻城、宜州等地市,发现有玻璃杯12件、玻璃碗2、玻璃盘2件、玻璃璧2件、玻璃珠43347件、玻璃耳珰24件、玻璃环2件、玻璃鼻塞10件、龟形器1件、管5件。

(一)器 皿

1.汉代玻璃杯(12件)

依据其造型,可分为高足托盏杯、高足杯、圜底杯三种。

(1)高足托盏杯(1件)。1957年贵县东郊南斗村第8号东汉墓出土。整个杯由托盘和杯两部分组成,正好可套入杯足,既稳妥又美观,口沿下部饰一道弦纹,杯高8.2cm,口径6.4cm,高足径5.2cm,托盘高2cm底径9cm,胎厚0.1~0.2cm,通体透明,淡青色,为吹制玻璃。

(2)高足杯(1件)。1977年贵县风流岭第2号西汉墓出土。残破成碎片,无法复原,淡青色,透明。经能谱分析(EDAX),含SiO276.28%,K2O15.43%,属于K2O—SiO2玻璃系统(G1)。

(3)圜底杯(10件)。

a.淡青色圜底杯(1件),1987年合浦县文昌塔第70号西汉墓出土(M70:52)。淡青色、半透明、敛口、平唇、折腹并饰三道弦纹,通高5.2cm,叫径7.4ccm。经化学成分分析,含SiO279.69%,K2O16.22%,属于K2O~SiO2玻璃系统(G2)。

b.深蓝色圜底杯(M34:1)1件。1988年1月,合浦县环城红头岭第34号汉代土坑木椁墓出土。据所出土的印章而知道墓主姓名为“王庆”。该墓长4.7m,宽2.6m,玻璃杯出土于墓室的前端,放在一件漆器之中,玻璃杯呈半透明,肉眼可以观察到大量的小气泡,口部凸唇沿,口微内凹,腹饰三道突起的弦纹,通高6.8cm,口径9.2cm,器壁口沿处厚0.4cm,并往腹部底逐渐增厚。器表面留有抛光磨擦的旋转痕迹。

c.蓝色圜底杯(2件)。1988年9月29日,合浦县红头岭第11号西汉晚期土坑木椁墓出土。墓长7.3m,宽3.76m,早期被盗,出土文物有陶屋、陶仓、陶灶、陶井、陶罐,铜器有灯、樽、三足盘、盆等。滑石炉1件,玻璃杯两件。玻璃杯出土时,并排放置于墓室的前端。两件玻璃杯在出土时已破烂,但可以复原成器,其中:

第1件玻璃杯(M11:12),蓝色、敞口、圜底、圆唇、半透明,腹饰一道凸弦纹,高6.7cm、口径9.1cm、底径5.0cm。经化学成分分析,含SiO2 73.69%,K2O 16.53%,MgO 0.66%,属于高钾低镁玻璃(G3)。

第2件玻璃杯(M11:21),蓝色、敞口、圜底、内底平,有很多细小的转旋纹。口、腹部有一道凸弦纹,残破、缺大口。经化学成分分析,含SiO2 74.62%,K2O 16.01%,MgO 0.41%,属于高钾低镁玻璃(G4)。

d.蓝色圜底杯(1件)(M2:35)。1977年贵县风流岭第2号西汉墓出土。该墓共出土2件玻璃杯,其中高足杯已在前面介绍过,该圜底杯蓝色、半透明、残破成碎片,不能复原。经化学成分分析含SiO2 74.94%,K2O 15.99%,MgO 0.15%,属于钾硅玻璃系统(G5)。

e.天蓝色圜底杯1件。1990年6月,合浦县环城黄泥岗第1号汉墓出土。该墓为一座长方形砖室木椁墓,属于新莽时期的墓葬,墓室分前后两室,前室长1.9m,宽3.7m,后室长5.3m,宽3m,玻璃杯出土于后室中部,半透明,天蓝色,敛口。腹饰三道凸弦纹,口径9.2m,高5.8m,器璧厚0.4cm,外腹有抛光留下的旋转痕迹。同时出土的还有铜剑、镜、印章、簪、小铜管、灯、壶、盘、盆、碗、提梁壶、鼎、蒜头壶、井、屋、货泉等,铁器有匕首、剑等,陶器有屋、罐,玉石器有璧、剑格、佩饰、带钩、蝉、水晶穿珠、玛瑙珠、黛石、滑石方炉、石印章、金带钧、小金珠等。经对玻璃进行化学成分测试,含SiO2 78.29%,K2O 17.28%,MgO没有测出,属于钾硅玻璃系统(G6)。

f.蓝色圜底杯1件。1991年贵港南梧高速公路第12号墓出土。玻璃杯出土时放置于铜盘内,与铜樽相距很近,玻璃杯已残破成碎片,但从出土时的照片看,该杯敝口,深腹,圜底,蓝色。未作化学成分分析。

g.绿色圜底杯(1件)。1957年贵县火车站东汉墓出土。广口,折沿,直腹,透明,外饰两道弦纹,横压成型,杯高3.2cm,口径5.8cm。经清华大学工程物理系张日清、曲度芝两同志用X射线荧光定性分析,属于K2O—CaO—SiO2系统玻璃,现藏于国家博物馆(G7)。

h.蓝色圜底杯(2件)。1991年贵港市孔圣岭第12号东汉墓出土。其中M12:17,蓝色半透明,已残成碎片,但可以复原,口径3.8cm,高31.6cm。M12:34蓝色半透明,敛口圜底,外腹饰弦纹,已开裂成两半。

i.蓝色圜底杯(1件)。1955年8月贵县汽车路第5号东汉墓出土。杯高4cm、口径7.7cm、厚1cm,广口,直腹,腹中部饰一道弦纹,半透明。经密度测定属于钾玻璃系统(G27)。

2.汉代玻璃盘(2件)

(1)天蓝色玻璃盘。1988年10月,合浦县环城母猪岭第1号汉墓出土(M1:30)。该墓为长方形砖室墓,无券顶,墓室长5m,宽2.1,原报告认为是新莽时期的墓葬,出土有大泉五十、五铢铜钱和铜耳杯铜镜以及陶井、仓、屋、俑、灶、提筒、罐、壶、玉璧、玛瑙、水晶珠、玻璃珠、戒指、铁剪等。玻璃盘呈天蓝色,半透明,器表散布小气泡,口微敛,平底部,器底内均留有旋转磨擦痕迹,通高2.5cm口径12.7cm,器壁口沿厚0.3cm,从口沿向底部逐渐增厚,口部饰一道细弦纹。

(2)青绿色玻璃盘。1955年8月19日贵县汽车路第5号东汉墓出土。该墓为土坑墓,平面呈凸字形。出土时,玻璃盘在3号铜盆内,铜盆旁边又有一件玻璃杯,是前述的第8号圜底杯,如果是这样,他们是一套托盘杯。玻璃杯内残留有黑砂,同时出土的还有陶罐、壶、屋、铜洗、铜镜、铁剑、铁三脚架、石管等。玻璃为敞口浅腹、青绿色、半透明,高3.4cm,口径12.7cm。经化学成分分析,含SiO2 77.70%,K2O 16.80%,属于钾硅玻璃(G8)。

(二)玻璃装饰品

1.玻璃珠

玻璃珠13347颗,以蓝色圆珠算形珠为主。还有椭圆、棱形、鱼网坠形、足球形、扁扣形等。其中:

(1)圆算珠形珠。数量最多,最大的长0.5~1cm,直径0.3~0.5cm,最小的长0.2~0.5cm,直径0.1~0.3cm,中间穿孔,孔径0.1~0.2cm,以蓝色为主,另外还有青、淡青、绿、湖水蓝、白、月白、砖红、紫褐颜色,半透明居多,不透明较少。经化学成分分析,都是K2O—SiO2玻璃(G9-G18)。

(2)椭圆形珠。淡绿色,透明,中间穿孔,长1.8cm,直径0.3~0.5cm;经化学成分分析,含SiO2 83.9%,K2O 11.03%,属于K2O—SiO2玻璃系统(G19)。

(3)棱形珠。淡青色,透明,分六、八棱形,两头尖,中间穿孔,长1cm。

(4)橄榄形珠。绿色,半透明,中间穿孔表面有玻璃质的光泽,肉眼可看到细密的小气孔,长1.7cm、头径0.2cm、孔径0.15cm。

(5)鱼网坠形珠。深蓝色和紫色,长0.6cm,头径0.25cm,中间径0.4cm,孔径0.1cm。经分析,含SiO2 78.22%,K2O 13.8%(G20)。

(6)足球形花球(2件)。1958年6月24日在贵县鱼种场第一号东汉墓出土。圆形,以色料圈钳饰,十分漂亮,大的长1.Ocm、头径0.2cm、小的长0.7cm、头径0.2cm。

(7)扁扣形珠。砖红色,长1.0cm,头径0.3cm。1955年3月5日,贵县火车站第58号西汉晚期墓出土。

2.玻璃管

1975年合浦县堂排第2号西汉晚期出土。蓝色,圆形,中穿孔。经测试,含SiO2 79.10%,K2O 10.40%,属于K2O—SiO2系统玻璃(G21)。

3.鼻塞(10件)

蓝色,呈钉冒状,不透明。经对贵县罗泊湾第1号西汉墓出土的1件(绿色,半透明,长1.3cm、大头径0.8cm,小头径0.55cm)鼻塞进行能谱分析,含PbO高达34.40%,BaO 17.40%,属于我国自制的PbO—BaO—SiO2玻璃系统(G22)。

4.耳珰(24件)

有三种不同的形状。

第一种,两头大小相同,中间束腰,淡绿色,透明,中间穿孔,长2.2cm、头径1.0cm。

第二种,一头大一头小,大的一头呈喇叭形,小的一头与腰部相等,中间穿孔,长2.1cm、大头径1.5cm、小头径0.4cm、中间孔径0.1cm,半透明。经对贵县北郊第7号东汉墓出土的一件蓝色耳珰进行测试,含SiO2为78.11%,含K2O为13.76%,MgO为0.68%,属于K2O—SiO2玻璃系统(G23)。

第三种,腰部较粗短,一头呈喇叭形,另一头较平。以昭平县北陀公社乐群大队第5号东汉墓出土的墨绿色耳珰为例,该耳珰长1.9cm、头径1.1~1.3cm、腰径0.6cm,中间穿孔,孔径0.1cm。经能谱分析,含PbO 22.28%,含BaO为8.16%,属于中国早期自制的PbO—BaO—SiO2玻璃系统(G24)。

5.环(2件)

合浦县饲料公司第7号西汉墓出土。圆环形,中间厚隆起并逐渐向边沿变薄,兰色,半透明,外径7.5、内径3.2、中间厚1cm。经化学成分分析,含SiO2 73.83%,K2O高达17.6%,属于K2O—SiO2玻璃系统(G25)。

6.龟形器饰

1985年合浦县文昌塔第一号西汉墓出土。椭圆形,中间凸起,有四只爪,爪呈三叉形,头尾的形状与爪形相似,头部中心穿一小孔,透明,青绿色,开冰裂纹,长5.5、宽2.1、厚0.95cm。经分析,含SiO2 77.87%,K2O 16.97%,属于K2O—SiO2玻璃系统(G26),对于这一种装饰品,《越南古代玻璃》一书中认为,龟形器的爪形与越南沙黄遗址出土的玉环或玻璃饰的爪形相似,是用玻璃加工成型的;我国广东省石峡文化遗址中出土的玉环,也有类似的四个龟爪形。其来源何地值得研讨。

7.璧(2件)

(1)蓝色方格纹璧。1956年贵县加工厂第3号东汉墓出土。兰色,饰方格纹。

(2)蓝色方格纹璧。1971合浦县望牛岭第2号西汉墓出土。圆形,正面饰方格纹,背面素面无纹,压模成型,内径13.Ocm、径3.7cm、厚0.4cm、重190g;经密度测定,属于铅玻璃系统(G28)。

二、化学成分分析结果

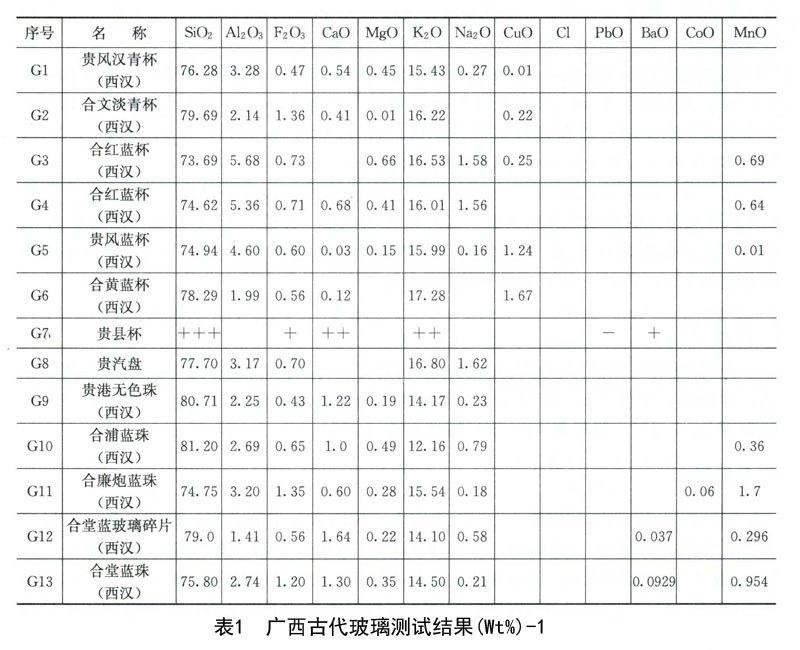

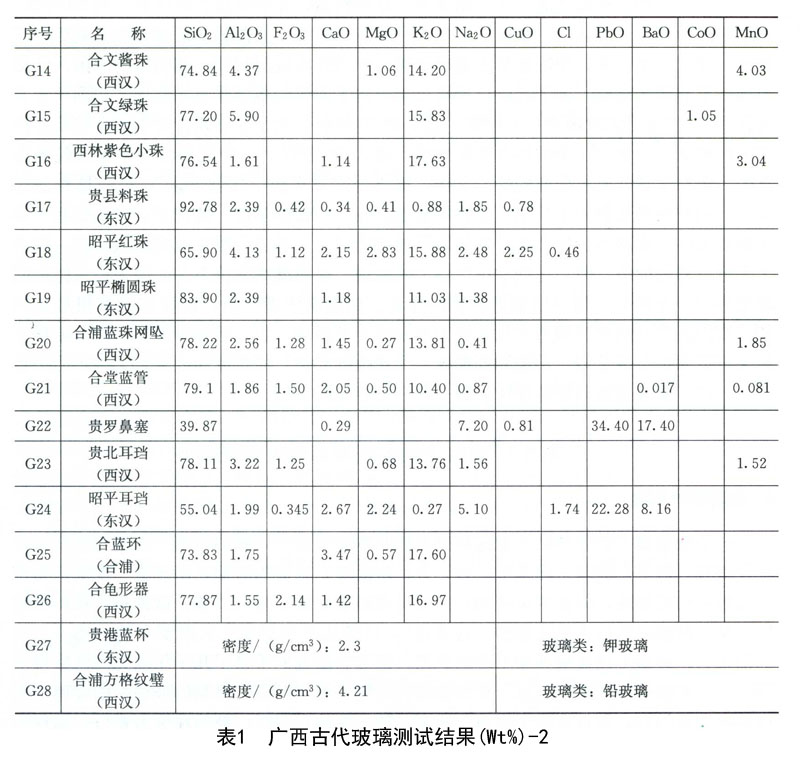

对于广西的古玻璃,我们已抽出28个样品进行测试。其中玻璃珠13个样品,玻璃器皿9个样品,其他还有环、鼻塞、龟形器、耳珰、璧等6个样品。先后采用了X射线荧光定性分析法、能谱分析法、密度测定法、X衍射法、原子吸收法、等离子体发射光谱法、同位素质谱分析法、X荧光光谱等多种形式的分析测试,现将各种测试结果列入表1:

从表1中,我们可以看到广西古玻璃有四种不同的化学元素成分:

(1)PbO—BaO—SiO2系统玻璃。

(2)PbO—Si02系统玻璃。

(3)KO2—CaO—SiO2系统玻璃。

(4)KO2—SiO2系统玻璃。

三、问题的讨论

(一)古玻璃的发展情况

众所周知,西方的古玻璃出现比中国早,而且通过丝绸之路输入中国。因此,人们对在中国境内发现的古玻璃都不约而同地说这是从西方传来的,自20世纪20年代,西方开始对中国古玻璃的来源问题进行研究,大约在30年代,西方一些学者看到具中国古代艺术特征的古玻璃之后,才开始认为,这些料器,在中国汉、唐已有,到50年代,英国著名学者李约瑟认为,含钡的古玻璃在西亚不多见,而钡的古玻璃在西方就更没有见过。因此,他认为,中国最早古玻璃起源可推到春秋战国时期,那时期的中国人已懂得制造不透明的玻璃,到了后汉以后有可能出现了透明的玻璃和吹制玻璃。我国学者大约在30年代也对古玻璃进行了研究,也是到50年代,化学家袁翰青对中国古玻璃进行了一些测试,也发现了中国独有铅钡玻璃。进入70年代,以中国科学院于福熹院士为首的一批科学家开始较全面的研究工作,提出的文章支持“自创学说”;故宫博物院副院长,研究员杨达伯先生从出土文物的角度发表了“自创学说”的观点。由此引起了学术界的关注,中国不少学者先后参加国际玻璃研讨会,并进行较大范围测试工作,取得了十分可喜的成绩,但“自创学说”与“外来说”还将继续争论下去,因为最关键的问题是中国至今还未找到早期制造玻璃的作坊。据越南学者分析,这种作坊是很难找到的,原因是当时的玻璃制造业以家庭为单位的小型作坊,炉小且容易毁掉,而且玻璃废料又可以回炉再熔重铸,不像陶瓷那样,大规模的窑炉,而且废品成堆,无法再回炉重铸,因此,要找到玻璃制造作坊,是一件非常艰难的事情。

(二)对于广西出土的古玻璃来源问题的讨论

1.玻璃珠的问题

这是数量最大的装饰品。像这种简单的圆珠算形珠子,我国河南、山东等地新石器时代就有,但不是玻璃,而是玉、石、骨、水晶等,到商周时期,出现曾一度被认为是中国最早的玻璃珠,但经测试表明,只是具有玻璃相的多晶石英珠。这种将石英矿粉碎后拌黏土捏成珠形后入窑烧制的“石英珠”,尽管达不到玻璃定义所要求的内涵,但我们仍认为,这是中国玻璃开始出现的鼻祖,因为它给我们带来了几千年前先民已懂得采用石英等矿物制造玻璃的信息。在春秋战国时期,中国已有了自制的玻璃,如玻璃璧等这是毫无疑问的,而且流行于河南、湖南、陕西等地;当时,玻璃珠更为盛行,出现眼珠、算盘圆形珠、椭圆形珠、长方形珠等等。尤其是两汉时期,全国各地普遍发现玻璃制品,河北满城汉墓出土的玻璃耳杯、玻璃盘,江苏杨州出土的直身玻璃杯、玻璃衣片,陕西、湖南、广东、广西出土的玻璃璧,广东出土的玻璃带勾,四川、湖南出土的玻璃印章都具有中华民族文化特点,而这些玻璃在西方古玻璃中是看不到的。两广地区大有发现,正如于福熹院士等所说的“广西合浦汉代木椁墓所出土的玻璃珠,与先秦玻璃饰物十分相似,就不能因其地处通西域之陆海要道而说是由西方传来的。”[1]古玻璃专家史美光等先生更进一步地说,中国广东、广西两地出土的大量的玻璃珠饰,有一部分经化学成分分析,其成分既与中原的铅钡玻璃不同,也与一般罗马玻璃成分不同,含氧化钾高达13.7%,这一部分玻璃有可能是当地或东南亚地区用草木灰作助熔剂制作。”[2]马来西亚也发现玻璃珠,被认为是来自中国的玻璃制品,时代从公元开始或更早一些,中国科技大学彭子成教授等对合浦堂排出土的3件西汉玻璃进行了测试分析,认为这是继铅钡玻璃之后又“一种具有中国地方特色的早期古玻璃。”[3]最近,上海光机所对合浦汉墓出土的一批玻璃进行测试,认为有钠钙玻璃,如果是这样,广西汉代玻璃不仅有国产品也有进口货,而且还有一种极待破解的第三种玻璃即高钾低镁玻璃。

2.玻璃璧问题

璧是中国独有的一种民族礼制品,起源早,流行时间长。大约从新石器时代至汉代,每个时代都可以找到它的踪迹。我国战国时期开始流行玻璃璧,湖南、安徽楚墓发现最多,仅湖南省已发现137件玻璃璧,都是铅钡玻璃。西汉时期现已发现22件玻璃璧,如陕西省汉茂陵出土的蓝色谷纹玻璃璧,直径23.4cm,重1.95kg,为铅钡玻璃;广西已发现2件,都是方格玻璃璧。经测试,其中有一件玻璃璧也属铅玻璃。

3.耳珰问题

耳珰也是中华民族特有的一种装饰品,《后汉书·舆服志》载:“簪、珥、耳珰、垂珠也”。浙江河姆渡遗址、广东珠江宝镜湾遗址也有陶耳珰出现。从目前考古发现来看,用各种不同材料制造耳珰非常多,如骨、琥珀、玛瑙、水晶、大理石、金、玻璃等。至于玻璃耳珰在战国时期已有出土,到了汉代,河南、甘肃、宁夏、云南、贵州、广西、广东等地汉墓都有出土。目前经化学成分分析有4件,其中一件是收藏于美国康宁玻璃博物馆,经测试,含氧化铅高达61.9%,第二件是甘肃省洒泉北门外汉墓出土的耳珰,经测试,含氧化铅达21.62%,氧化钡达10.5%,第三件是广西昭平耳珰,经测试含氧化铅22.28%,氧化钡8.16%,第四件是贵县北郊耳珰,含氧化硅78.11%,氧化钾达13.76%。通过测试的4件玻璃耳珰,其中有3件是属于中国自制的铅钡玻璃,占了耳珰总测试的3/4,另外的一件是钾硅玻璃,属于目前认知的钠钙玻璃和铅钡玻璃之外的第三种玻璃。

4.玻璃鼻塞

这是中国固有的一种九窃塞,是中国古代先民葬礼中对尸体的一种处理,大约在商周时期已广泛使用,有骨、大理石、玉、玛瑙、金等,玻璃鼻塞,现已看到最早在陕西省咸阳市战国墓中出土。到了汉代,湖南、广东、广西都有发现,经过广西贵县罗泊湾1号西汉墓出土的1件鼻塞进行测试,属于中国早期自制的铅钡玻璃。

对于广西的古玻璃来源问题,我们认为,有两种可能:一种是自制产品,如玻璃璧、耳珰、鼻塞、玻璃珠等;另一种有可能海外输入。广西近海沿边,内外交流十分频繁,特别是海上丝绸之路,不仅使广西市场的各种商品自由出入,而且也有不少的先进技术在这里生根开花,充分利用当地资源,生产适销对路的产品,以满足市场的需要。因此,广西的古玻璃既有自制品也有外来货,不能一概而论。当然我们也看到了古玻璃外来的一些文献资料的记载,我们也不否定这些记载的真实性,但要从国外进口是非常昂贵的,正如《汉书·地理志》所说的用“黄金”等贵重货币去购回来的,因而在投放市场之时不是一般的价格,对于这些昂贵的奇异珍宝,一般平民百姓是很难买到的,就连一般的富裕人家或地方上享有一定地位的官吏,也可能和平民百姓一样,很少去购买这些昂贵的进口玻璃。如贵港罗泊湾1号西汉墓、合浦望牛岭1号西汉墓,是目前已发现汉墓中最大的墓葬,墓主人生前属于地方较为富裕或享有较高地位的官吏是无疑的,但罗泊湾1号西汉墓只出土玻璃珠和玻璃鼻塞各1粒。由于该墓被盗,也可能被盗走了。但合浦望牛岭1号西汉墓没有被盗,玻璃珠只有436粒,如此享有一定地位的富裕人家,玻璃陪葬却很少,难道他们对这些海外奇异珍宝不感兴致或者是购买不起吗。与此相反,在周围发现的中小型墓,可以说是一般的平民百姓墓,却出土一些十分稀少和珍贵的玻璃杯、盘、碗等物。如贵港风流岭2号西汉墓和合浦红头岭11号西汉墓各自出土了2件玻璃杯,贵港新村4号小墓出土1661粒玻璃珠,这与罗泊湾1号汉墓只出土1粒玻璃珠,合浦望牛岭只出土436粒玻璃珠形成了鲜明的对比。在两广地区出土千颗玻璃珠的墓葬也有不少,因此,我们认为光靠进口玻璃,不仅价格昂贵,一般平民百姓买不起,而且进口的数量是有限的,很难满足市场的需求,先民们有可能利用当地的矿料制造物美价廉的玻璃珠投放市场,与进口的玻璃一同销售,以满足市场上不同层次的需求。

中国在汉代不仅能生产出满足本国市场的玻璃,而且还远销日本等国,正如山崎一雄教授在《中国古代玻璃与日本弥生时代古墓葬中出土的玻璃之间的关系》中所说的,在福岗所发现的铅钡玻璃,“这表明了在弥生时代日本和中国之间就可能进行玻璃的贸易。”因此,我们在研究中国境内所发现的古玻璃时,应充分认识西方古玻璃与中国古玻璃的区别,充分认识中国不仅从西方进口玻璃,而且也制造玻璃,通过海上丝绸之路输出国外。晋代葛洪在《抱朴子·论仙》中说“外国作水晶碗,实是合五种灰以作之,今交广多得其法而铸作之。”这里所说的水晶碗实际上就是玻璃碗“交广”地区即指交州和广州,包括今广东、广西和越南北部。这条古文献记载表明,在晋代或晋代以前,岭南地区的人已掌握了烧制玻璃的技术,能“合五种灰制之”。《南州异物志》记载,“琉璃本质是石,欲作器,以自然灰治之,自然灰状如黄灰,生南海之滨,亦可浣衣,用之不须淋,但投之水中,滑如苔石,不得以灰,则不可释。”生于南海之滨的自然灰,应是一种自然纯碱或草木灰,是制造玻璃的一种助熔剂,广西出土大量的高钾低镁玻璃,有可能是利用这种“自然灰”作助溶剂。因此,我们曾把这种钾玻璃称之为“南海玻璃。”[4]

广西合浦在汉代是我国对外贸易的重要的海港之一。据《汉书·地理志》记载,从合浦乘船出发,可达现在属于东南亚的都元国(今马来半岛西南沿岸),邑卢没国(今缅甸南海岸),湛漓国(今缅甸西南沿海岸),夫甘都卢国(今缅甸浦甘城附近),黄支国(今印度东南部海岸)等地,他们带着黄金、杂缯而去,购回明珠、璧琉璃,奇石异物,每次往返历时约2年。若把这些明珠、璧琉璃等货物投放市场,价格之昂贵是可想而知的。因此,我们认为,为满足市场需求,这些船只,不仅是带回了“舶来品”,更重要的带回了先进的生产技术,正如蒋廷瑜等人,在《汉代合浦及其海上交通的几个问题》一文所指出的“由于海外交通的便利,合浦人在汉代已向西方学到了烧制玻璃技术,利用当地的材料,烧制出大量既不同于西方的洋玻璃,又有别于中原内地国产铅钡玻璃的钾玻璃,投放中外贸易市场。”蒋廷瑜先生的推测是有可能的,在这之前,北京大学著名考古学家宿白教授在1992年为《中国金银玻璃器》一书的序言中就说了“最晚于公元前后,我国南方海港及其附近已有可能仿效罗马玻璃制造出压模玻璃器皿。”尔后不久,中国科技大学彭子成教授等人对合浦堂排出土的汉代玻璃珠、管进行了测试,其结果“可以明显地看出,广西玻璃与典型的埃及和中东、地中海国家出土的早期玻璃或玻璃质材料有不同的分布区域,证实了广西合浦县堂排的玻璃是由中国本土的矿料制成的,排除了从国外输入的可能,成为了继国内外学者公认的战国时中国古人就制造出世界最早的铅钡玻璃以来,又一种是中国地方特色的早期玻璃。”本文作者曾两度赴法国、英国,特意参观在法、英两国博物馆中所展出土的古玻璃,未能寻找到与合浦汉墓出土的相似类的玻璃杯、盘等器物。那里所展出的古玻璃,都是罗马的古玻璃。因此,对于合浦汉墓出土的古玻璃,要认定为舶来品,目前还缺乏佐证材料,但认为其不是罗马玻璃,而是一种新的产品,却有大量的材料佐证。

广西合浦是汉代开辟的海上丝绸之路,不少货物包括玻璃产品通过此港口输出海外,也有不少商品包括玻璃产品通过海路输入中国,这是一条海上丝绸之路是无凝的。

参考文献

[1]于福熹,黄振发,萧炳荣.我国古代玻璃的起源问题.硅酸盐学报,1978,6(1):99~104

[2]史美光,何欧里,周福征.一批中国汉墓出土钾玻璃的研究.硅酸盐学报,1986,14(3),307~313

[3]王新俊,李平,彭子成等.广西合浦堂排西汉古玻璃的铅同位素示踪研究.核技术,1994,17(8):499~502

[4]黄启善.广西古代玻璃制品的发现及其研究.考古,1988,(3):264~276

海上丝绸之路研究 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集/吴传钧主编 .-北京: 科学出版社, 2006;