丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

昆玉王国

作者:传奇翰墨编委会

于阗自古以来就是玉的故乡,是中国玉石的重要产地。于阗的玉石一直是中华民族的瑰宝,是中国的国石。

在于阗地区,有一个关于于阗玉的神话传说。相传,古代于阗国的玉河畔,居住着技艺绝伦的老石匠和他的徒弟。在60岁生日那天,老石匠在玉河中拾到一块很大的羊脂玉,精心琢成一个漂亮的玉美人。看着自己雕出来的玉美人,老石匠情不自禁地说:“我要是有这样一个孩子该多好啊!”话刚说完,玉美人竟然真的变成了一个活泼可爱的姑娘,认老石匠做父亲。老石匠非常高兴,给这个女儿取名为塔什古丽(维语音译,“塔什”:玉石,“古丽”:花)。

后来,老石匠去世了,塔什古丽与父亲的徒弟——小石匠相依为命,渐渐产生了爱情。可是,当地有一个恶霸,无意中见到了塔什古丽,立时对美貌的塔什古丽起淫欲之心。他趁小石匠外出时,抢走塔什古丽,逼迫塔什古丽与他成亲。塔什古丽坚决不从。恶霸强占不成,恼羞成怒,用刀砍塔什古丽。一刀下去,塔什古丽身上蹦出耀眼的火花,点燃了恶霸的家。恶霸和他的帮凶在大火中被烧死了。塔什古丽自己化成一股白烟,向玉石的故乡昆仑山飞去,一路上,她的身体里撒下了许多小石子,化为后人找玉的矿苗。

当地人在讲起这个传说时,还会以一句谚语做总结:“宁做高山上的白玉,勿做巴依堂(巴依堂,维语音译,在旧社会指地主)上的地毯。”由此可见,于阗玉在人们的心中是高贵、纯洁的象征。

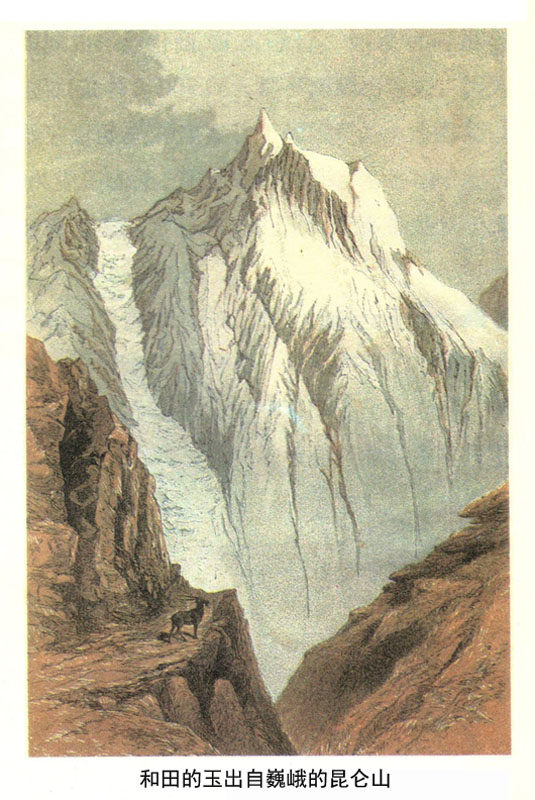

于阗玉,古称“昆山之玉”“塞山之玉”或“钟山之玉”,清朝称“回部玉”,维吾尔族称“哈什”。它的出产地是号称“群玉之山”“万山之祖”的昆仑山。《千字文》中也有“金生丽水,玉石昆仑”之说。于阗玉就夹生在海拔3500米至5000米高的昆仑山山岩中,经长期风化剥解为大小不等的碎块,崩落在山坡上。每年5-8月份,昆仑山上的雪水融化以及下雨产生流水,就会将这些碎料冲刷入河水之中。经过河水的冲刷以及河底砂石的磨砺,这些玉石就会被打磨成上等的于阗玉。

于阗玉是玉中上品,按类型可分为硬玉和软玉两种,以前者更为名贵。《游宦纪闻》说,于阗国出产的玉可分作四色,白如脂肪,黄如蒸粟,黑如点漆,红如鸡冠或胭脂。

于阗玉有7000多年的开发利用历史。早在新石器时代之前,昆仑山下的原始人就发现了于阗玉,制成生产用具及装饰物品。自殷商时代起,于阗玉大举东进,成为宫廷权贵用玉主体,统治者视其为宝物,商代已形成规模开发。在殷墟的妇好墓中,曾出土了700多件玉饰随葬品,其中绝大多数都出自于阗。

秦始皇开始,中国进入封建帝王时代,一直到清代,于阗玉成为帝王玉。皇宫的玉器多是于阗玉制成,特别是象征皇权的玉玺多用玉制作,其中绝大多数是于阗玉。

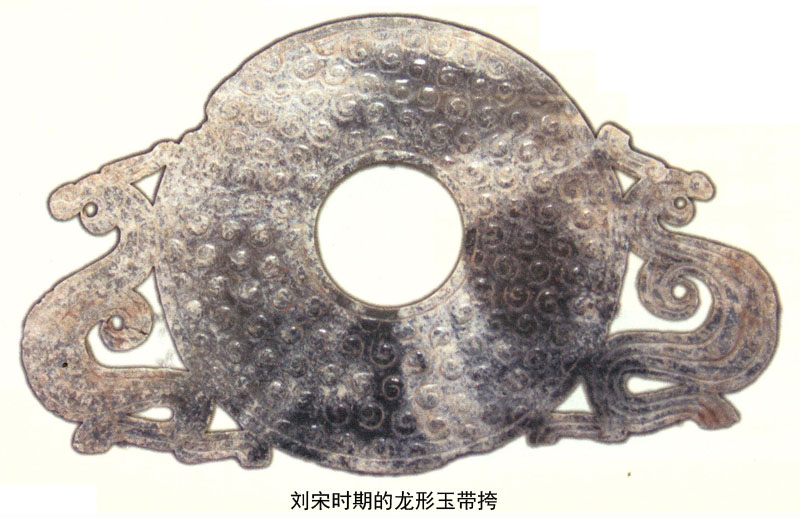

到了隋唐时期,于阗仍然以玉产地著称于世。据《新唐书·西域传》记载,唐德宗继位后曾派使者到于阗国求玉,得到了1个玉枕、1个玉圭、5个玉佩、300个玉带挎以及其他玉器。公元823年,唐人韦端符曾亲眼见到了名将李靖后裔珍藏的于阗玉带。这条玉带,是李靖平定萧铣后唐高祖赐予的。玉带镶嵌着13块玉,7块方形,6块菱形,每块玉附缀一环,用来佩戴物什。

公元940年,后晋的高居海出使于阗,描述了于阗采玉的情形。他说:“于阗境内有一条玉河,流至牛头山后,分成白玉河、绿玉河、乌玉河3条支流。虽然发源于同一条河流,但是各条支流中出产的宝玉颜色却与支流的名字一样。每年五六月份,河水暴涨,玉石就从昆仑山顺流而下。每年出产玉石的多少,就由这时水势的大小决定。到了七八月份,河水水势减缓,人们就可以到河里采玉了。因为河里玉石太多,采集过程并不艰难,当地人把采玉叫做捞玉,可见当时于阗玉的开采多么容易。当时于阗国国法规定,玉石的采集要由官府首先进行。如果官府没有去采玉,任何人都不许到河边去。因为玉石资源丰富,于阗国里的大小器物以及衣服上的某些饰件都常常是用于阗玉做的。现在中国的玉,大多都是从于阗来的。”

高居海的记载,比较全面地记载了于阗玉石的分布、采集季节、采集方式等。从他的记述中可以看出,当时,玉石采集是于阗国的重要产业,由官方垄断。只有官方组织采集之后,才允许个人采集。一直到宋代,朝廷使用的礼器及乘舆服御,仍然多是于阗玉。

现在,于阗玉作为玉中精品,在玉器市场上大受追捧。最好的于阗玉价格比黄金还要贵很多。

丝绸之路:神秘古国/传奇翰墨编委会编著.-北京: 北京理工大学出版社, 2011;