丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

第五节 于阗佛画与尉迟氏绘画

作者:林海村

隋末唐初,于阗王国相继产生两位艺术大师,时称大小尉迟氏。尉迟为于阗王室姓氏,于阗语作visa(梵语vijiya)。大尉迟名叫“尉迟跋质那”,小尉迟名叫“尉迟乙僧”。他们将西域绘画新技法传入长安,不仅改变了中国绘画艺术的传统风格,而且对朝鲜半岛乃至日本美术的发展也有重要影响。〔1〕

张彦远《历代名画记》卷八云:“尉迟乙僧,于阗国人,父跋质那。乙僧,国初授宿卫官,袭封郡公,善画外国及佛像。”《历代名画记》写于唐宣宗大中元年。他所谓“国初”指唐朝初年。与张彦远同时代的朱景玄也提到尉迟乙僧,他说:“尉迟乙僧者……贞观初,其国王以丹青奇妙。荐之阙下。”〔2〕故知尉迟乙僧入侍长安在唐贞观初年。

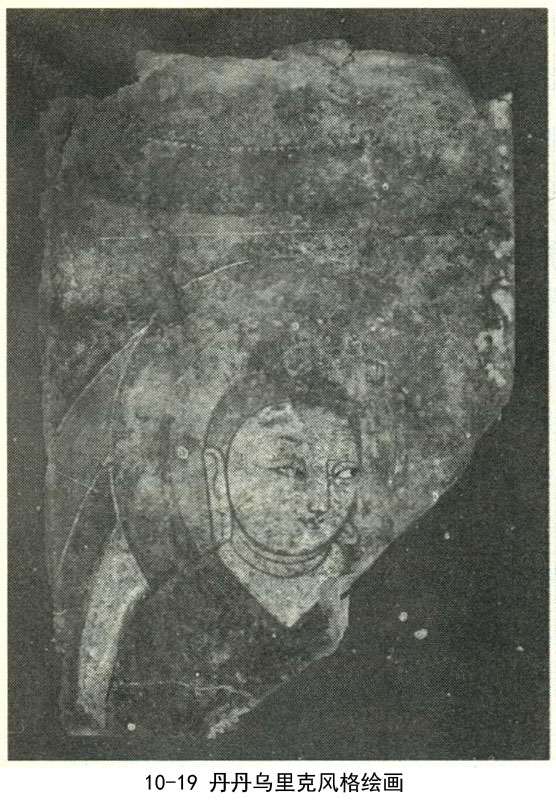

正如泷精一指出的,日本法隆寺旧经堂第6号壁画上的佛像,与丹丹乌里克佛像壁画一脉相承,他根据和田丹丹乌里克佛寺壁画,探讨了佛教美术从印度,经西域以及中国本土,最后传入日本的历史进程。〔3〕

大尉迟在长安城宣阳坊画过一幅婆罗门图。张彦远《历代名画记》卷八说:“尉迟跋质那,西国人。善画外国及佛像,当时擅名,今谓之大尉迟”本注:“其《六番图》、《外国宝树图》,又有《婆罗门图》,传于代。”婆罗门是梵语Brah-madeva(梵天)的简称,或称Mahābrahman(大梵天),于阗佛教护法神之一。

1907年,伯希和在新疆库车都勒都阿护尔佛寺遗址发现了《婆罗门图》残壁画,年代大约在公元6世纪,现存法国吉美博物馆。从这幅残壁画仍可一睹西域凹凸画法绘制的《婆罗门图》的风采。

1998年10月,瑞士记者鲍默在当地向导带领下,深入塔克拉玛干大沙漠,再次对丹丹乌里克佛寺遗址进行发掘。尽管这位瑞士人并非考古学家,但是他的运气却相当好,新发现了两张三人一组的唐代木版画。〔4〕我们感兴趣的是这两幅画中的婆罗门像。第一幅位于内殿西墙南侧末端靠下,人物刻画比较精致,画面中央的女神除怀抱的小儿外,膝上还坐着一小儿,应为佛教圣母鬼子母;左侧为一三头神,其上方左手中持三支箭,右手中持一弓,乘骑一只靠近其左膝的雄性野鹅(Hamsa),下方左手拿着一只公鸡,右手置于膝上;右侧为一兽首神祗,像一头雄性的野猪或狼,头戴一个中间有一太阳的火焰冠,上方两手中各持一球形物,下方右手中持一似带穗玉米之物,左手亦置于膝上,座位下与女神一样,都为莲花座。在印度教美术中,梵天往往以野鹅为坐骑,那么这幅画左侧神像就是所谓“婆罗门图”。

无独有偶,斯坦因在丹丹乌里克发现过一幅三神像木板画。尽管右侧神像没画坐骑,但从他一手持弓,一手持箭判断,此神正是我们寻找的婆罗门像。

关于和田出土唐代木板画,有学者以为是寺院墙上的挂画。可是,它们的背面往往绘有佛画,而且木板上没有绳孔或钉孔,尺寸很小,不像挂画。值得注意的是,于阗壁画和木板画内容往往相同,它们更可能是绘制佛教壁画用的样本,唐代称“粉本”。丹丹乌里克新发现的婆罗门壁画就是模仿这类木板画绘制的。

中国传统绘画的构图往往以“粉本”为依据,苏东坡《阎立本职贡图》有诗曰:“粉本遗墨开明窗”。王十朋集注:“唐明皇令吴道子往视嘉陵江水。回奏云:‘臣无粉本,并记在心。’”德国海德堡大学雷德侯教授在他的名作《万物》一书中甚至提出,中国传统书画都是根据各种“粉本”拼凑的,缺乏创造力。〔5〕这本书在西方美术史界很有影响,前几年在美国获得艺术史研究大奖。雷氏的说法来自西方美术史家贡布里希(E.H.Gombrich)。我们自然不同意中国画缺乏创造力的说法,但是雷德侯说的现象在中国传统绘画中确实存在。其实,西方美术家也是从临摹前人的作品成长起来的,不能因此否认西方美术大师的艺术成就。

第二幅画位于佛寺内殿的北墙靠西内侧,人物线条的刻画比较简单,中间为抱小儿女神,当即佛教圣母鬼子母;左侧为一三头神,中间头上有三只眼,其左侧为微带笑容的面孔,右侧为愤怒凶恶之面孔,座下有一头黑牛,上方两手分别执有两圆饼状物,下方左手中执一小圆球,在印度教美术中,湿婆往往以牛为坐骑,所以这尊神像应是湿婆像;右面亦为三头男神,上方双手各执一圆形物,下方双手执三叉戟,这幅画也被认为是婆罗门像;在其右边,原来应该还有第四个神,可惜被严重破坏而无法辨认了。

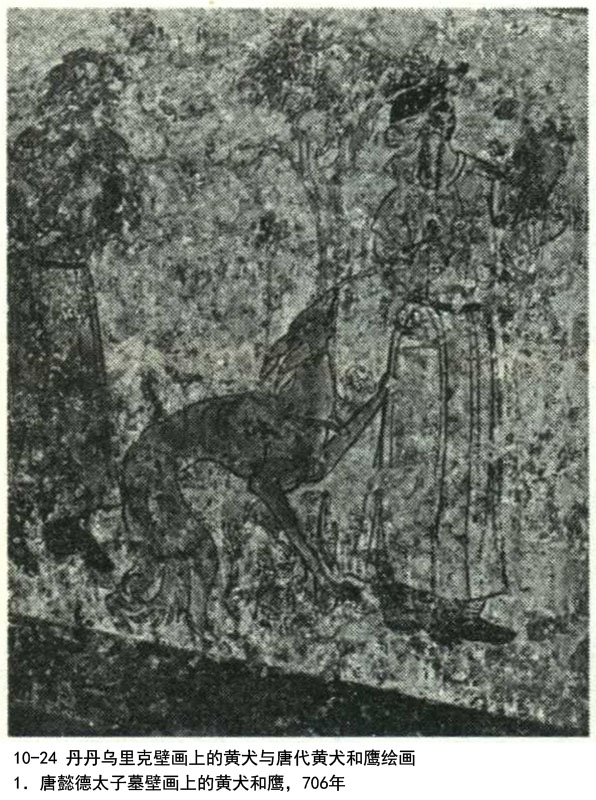

尉迟乙僧在洛阳城毓材坊大云寺佛殿上画过一幅壁画,名曰“黄犬及鹰。”〔6〕张彦远《历代名画记》卷八云:洛阳毓材坊“大云寺东门两壁《鬼神》、佛殿上《菩萨》六躯、《净土经变》、阁上《婆叟仙》并尉迟画,《黄犬及鹰》最妙”。有学者认为,这几幅尉迟画出自尉迟跋质那的手笔。〔7〕然而,大云寺乃武周天授元年所置,至开元二十六年易名开元寺。大云寺的尉迟画只能作于公元690—738年间。这时尉迟跋质那恐怕早已不食人间烟火。跋质那的艺海生涯主要在隋代,所以《名画记》卷二说“尉迟跋质那在隋朝”,那么《黄犬及鹰》应为尉迟乙僧之作。

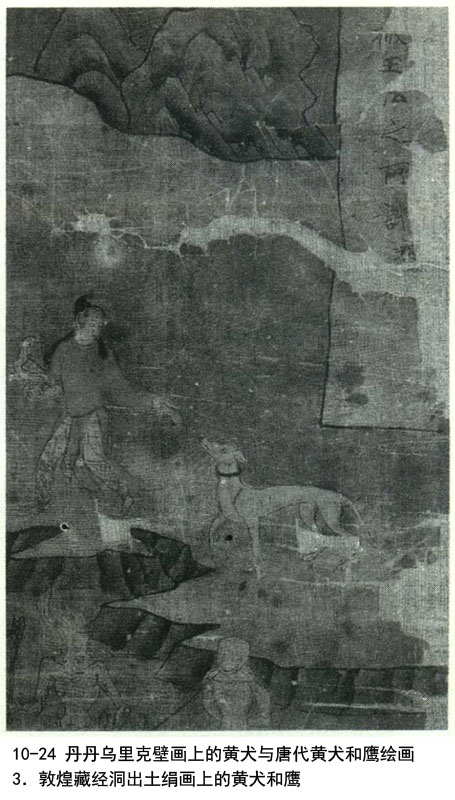

《黄犬及鹰》是唐代非常流行的一个绘画题材,在敦煌藏经洞发现的唐代绘画中有一幅这个题材的绢画。陕西乾陵的懿德太子壁画上也有一幅《黄犬及鹰图》,绘于公元706年。更值得注意的是,新疆文物考古所考古队在丹丹乌里克唐代佛寺发现了黄犬壁画,这些唐代绘画为研究尉迟乙僧的名作《黄犬及鹰》提供了第一手参考资料。

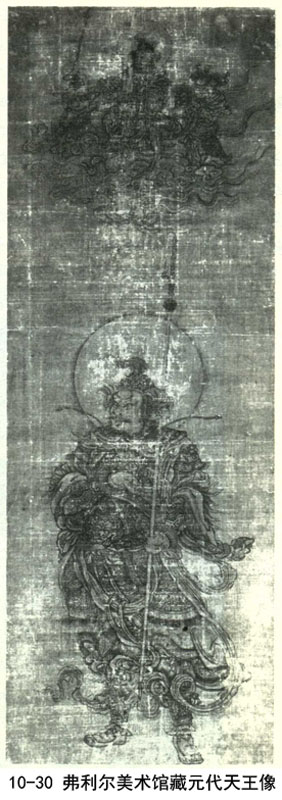

尉迟乙僧还画过一些天王像。据《志雅堂杂抄》(1517成书)记载:“除日,人以十四轴来观,尉迟乙僧《天王》小像,郭佑之物。好。”又载:“尉迟乙僧《天王像》,绢本,著色,真唐人之笔法也。本立轴,作袖卷池,横看。自宋时已然,后有宣和、绍兴小玺及内府图书之印,并明道元年(1032)十月十日奉圣旨审定及内侍卢道隆等官衔,又元张金界奴上进题名一行,项墨家物也。毕秋帆尚书,以五百金得之,乾隆五十六年七月进呈,今藏内府。”所谓“天王”,指于阗佛教保护神毗沙门天(多闻天),本为印度教守护北方之神,后被佛教徒奉为四大护法天王之一。这幅画著录于《履园丛话》卷十一《书画》,本为清官内府藏画,后来流散出宫。据北京大学向达教授调查,这幅画一度为端方所有。〔8〕

唐代高僧慧琳《一切经音义》卷十一记载:“于阗……此国今即贯属安西四镇之城。此其一镇也。于彼城中有毗沙门天神庙,七层木楼,神居楼上,甚有灵验。”〔9〕印度财神在此被当作“北方的君王”或“毗沙门天王”,甚至被尊崇为于阗王族祖先和于阗王国的保护神。此外,在于阗还盛传毗沙门天王协助建国的传说,所以毗沙门信仰随之成为塔里木盆地西部佛教的普遍信仰之一。〔10〕

斯坦因在和田热瓦克遗址发现一个双足站在地神上的人物塑像,〔11〕可惜只有下半身。从残存情况来看,身穿伊朗式长袍,里面穿百褶裙,双足登筒靴。一般认为,这个泥塑就是毗沙门天像,但到底是不是毗沙门天像还值得研究,它的形象确实与中国单体毗沙门天像非常相似。

20世纪初,英国考古学家斯坦因在丹丹乌里克2号遗址(D.Ⅱ)东墙附近发现一个风格独特的泥塑像,头部和左臂已损毁。这个泥塑造像身披遮膝铠甲和精致装饰品,脚踩一个斜扭着身躯的小鬼,当即毗沙门天王像。斯坦因在丹丹乌里克还发现过一个木板画,上有毗沙门天王像,身披铠甲,手持长矛,俨然一幅武士形象。

随着不空所译的《毗沙门天王经》、《北方毗沙门天王随军护法仪轨》、《北方毗沙门天王随军护法真言》、《毗沙门仪轨》……等密教经典在中原的流行,有关毗沙门天画像法、坛法、咒法等灵验感应的事迹也就时有所闻。不空译密教经典《毘沙门仪轨》说:唐玄宗天宝年间大石(阿拉伯)、康(粟特)五国发兵围安西(今新疆库车),唐玄宗诏令不空请毗沙门天王率领天兵出现城楼,击败敌军。此后,中原地区普遍将毗沙门天王视为护军战神,借以祈求国泰民安。〔12〕毗沙门天只是北方守护神,中原艺术家还创作了许多四天王雕塑和绘画,以求守护四方。

毗沙门天不只是大小乘经典所记护法神,更是密教增法法门的重要本尊。加上于阗以毗沙门天王为护国神祇,吐蕃视毗沙门天王为财神,凡此遂使毗沙门成为晚唐五代中国各地最为普遍的信仰之一。毗沙门天王像后来逐渐与唐将李靖的艺术形象融会,脱离印度原有形象而逐渐汉化,对中国民间之影响更加深入。〔13〕敦煌藏经洞发现的雕版印本的《大圣毗沙门天王像》,便与民间“赛天王”活动息息相关。〔14〕

据日本松元荣一调查,在敦煌文献中保存有许多唐、五代时期毗沙门天王像的白描。如:P.4514(1)、(3);P.4518(5);P.5018等白描画。此外,大英博物馆、新德里印度国立博物馆、巴黎吉美亚洲艺术博物馆等,亦藏有多幅唐代敦煌绢本及纸本着色毗沙门天王像。〔15〕

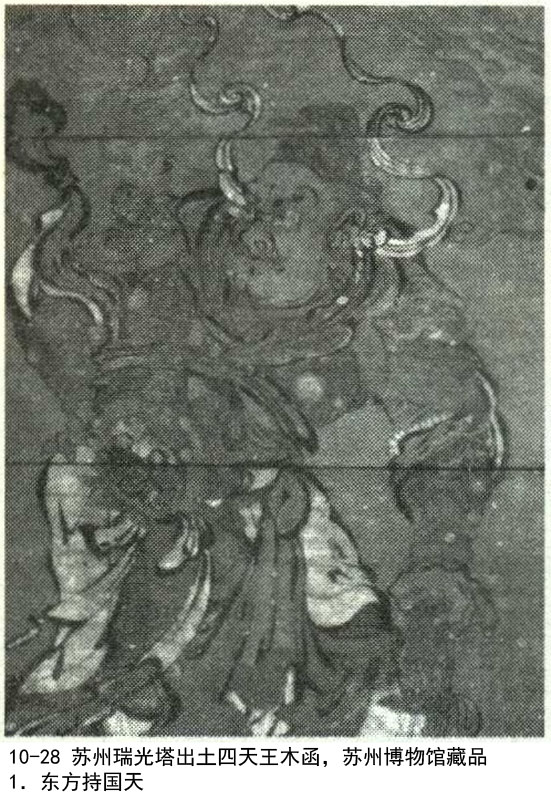

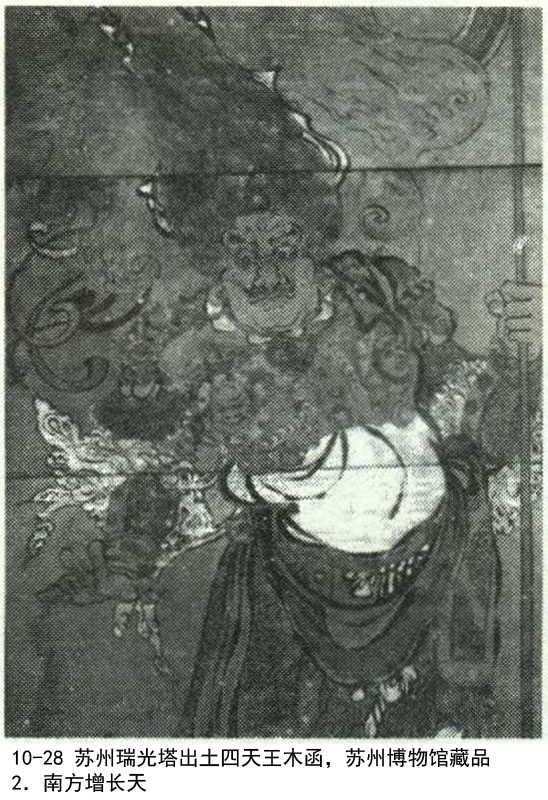

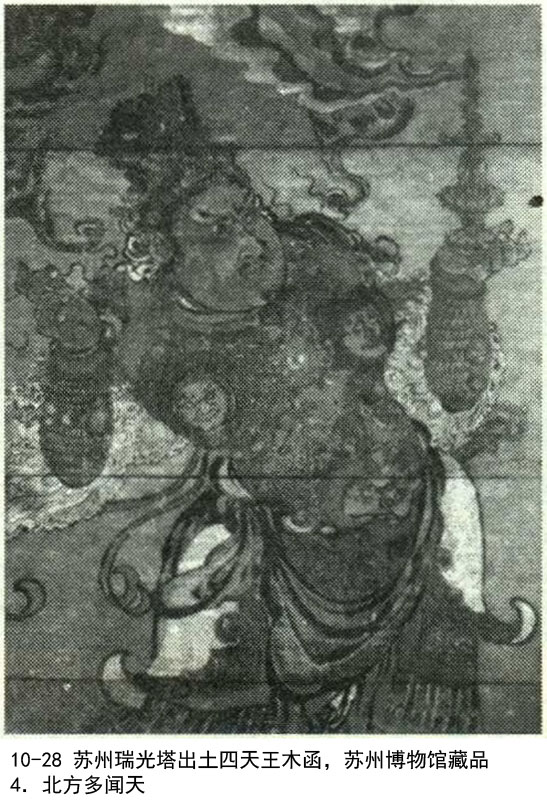

1978年,在苏州城西南盘门内瑞光塔第三层塔宫中发现彩绘四天王木函,画在“真珠舍利宝幢”内木函上,纵124厘米、横42.5厘米。瑞光寺初名普济禅院,相传为孙权为迎接西域康居国僧人而建,今塔系北宋景德元年(1004)至天圣八年(1030)所建,当时佛寺名为瑞光禅院。彩绘木函现藏苏州市博物馆。这件木函内有墨书“大中祥符六年”等文字,当系施主或供养人将木函埋入塔内的时间。这些天王绘画的艺术风格接近晚唐五代绘画,运线如莼菜条,颇有“吴带当风”之感,因而被研究者当作吴道子画风的重要参考资料。

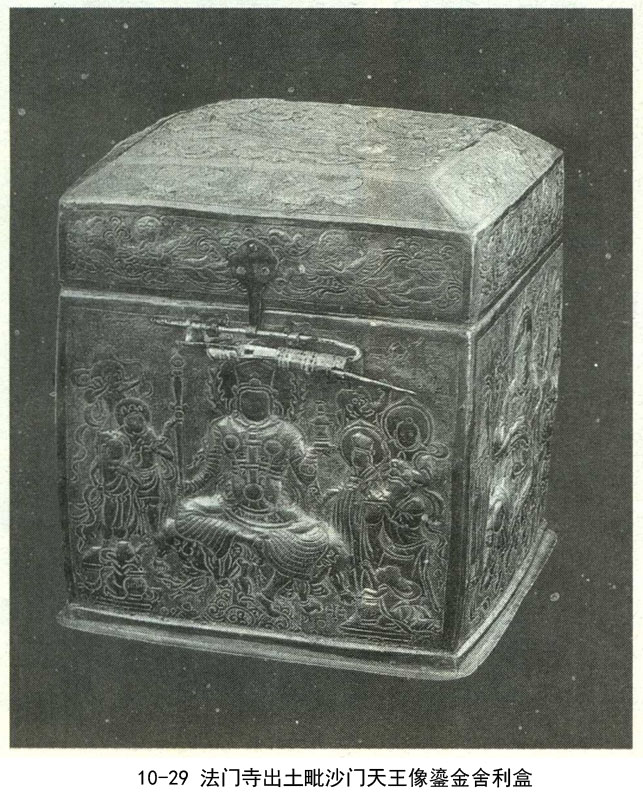

在法门寺地宫内发现一套十分精美的舍利盒,凡七层,其中一层是外饰毗沙门天浮雕的鎏金铜函,为我们了解毗沙门天像在晚唐时期的传播提供了重要参考资料。此外,在传世书画中,还有两幅属于尉迟氏画风的天王像。一为日本正仓院藏四天王彩绘木函,年代在公元8世纪。这幅画的风格和苏州瑞光塔出土晚唐五代天王像非常相似;另一幅是美国弗利尔美术馆藏元代天王像。从艺术风格看,很可能根据唐代粉本所绘。〔16〕

注释

〔1〕向达:《唐代长安与西域文明》,北京:三联书店,1957年;金维诺:《阎立本与尉迟乙僧》,《中国美术史论集》,北京:人民美术出版社,1981年,页129—130;吴焯:《佛教东传与中国佛教艺术》,杭州:浙江人民出版社,1991年,页228—243。

〔2〕据《全唐文》卷547,朱景玄为唐武宗会昌时(841—846)人,生平时代早于《历代名画记》成书年代唐宣宗大中元年(847)。

〔3〕泷精一:《关于法隆寺金堂の壁画に就て(上)》,《国华》27—2,1916年。泷精一:《关于法隆寺金堂の壁画に就て(下)》,《国华》27—3,1916年。

〔4〕Ch.Baumer,“Dandan Oilik Revisited:New Findings a Century Later”,Oriental Art,vol.XLV-2,1999,pp.2-14.

〔5〕Lothar Lederos,Ten Thousands Things:Module and Mass Production in Chinese Art,Princeton/New Jersey:Princeton University Press,2000.

〔6〕张彦远:《历代名画记》卷三《记两京外州寺观壁画·东都寺观壁画》,北京:人民美术出版社,2004年,页132。

〔7〕李吟屏:《佛国于阗》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1991年,页116。

〔8〕向达:《唐代长安与西域文明》,北京:三联书店,1957年。

〔9〕慧琳:《一切经音义附索引两种》第1册,上海:上海古籍出版社,1986年,页 438。

〔10〕《大正藏》第51卷,No.2087,页943a-b。

〔11〕Aurel Stein.Ancient Khotan,Oxford,1907.

〔12〕关于毗沙门天王的演变、转化等问题,可参徐梵澄《关于毗沙门天王等事》,《世界宗教研究》,1983年第3期。

〔13〕有关其他毗沙门天王汉化等问题,参见柳存仁《毗沙门天王父子与中国小说之关系》,收入《和风堂文集》中,上海:上海古籍出版社,1991年,页1045—1094。

〔14〕郑阿财:《敦煌本龙兴寺毗沙门天王灵验记与唐五代的毗沙门信仰》,《第三届中国唐代文化学术研讨会论文集》,台北:中国唐代学会、政治大学文学院,1997年,页427—442。

〔15〕松元荣一:《敦煌画の研究·图像篇》,东京:东方文化学院东方研究所,1937年,页417—419。

〔16〕田边胜美、前田耕作编:《世界美术大全集·东洋编15·中央ァジァ》,东京:小学馆,1999年。

丝绸之路考古十五讲/林海村编著.-北京: 北京大学出版社, 2006.8;