丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

2.4 中心城市与分工网络共生演化

作者:马莉莉,任保平

人口和产业持续聚集占据不断扩张的地域空间,即为城市。产业的内生关联性使空间即使分散,亦相互联结,并呈现中心城市与分工网络共生演化的结构与特征。

一、代表性产业特征与区位生命周期

在生产分工不断滋生的过程中,相继衍生出生活消费品生产、流通性服务生产、资本品生产、生产性服务生产和消费性服务生产等类型的生产,像初级产品生产,当技术成熟时主要依靠自然资源的投入,其生产区位选择更趋向于自然资源生产地;像部分中间产品,当技术成熟、批量生产时,主要依靠劳动要素的投入,其区位生命周期与生活消费品较为相似,有所不同的是,生活消费品初始空间主要选择在消费聚集地,而中间产品的需求来源于生产,故初始空间选择主要在生产聚集地。而资本品生产、生产性服务生产和社会性服务生产具有相对独特的产业特征与区位生命周期。

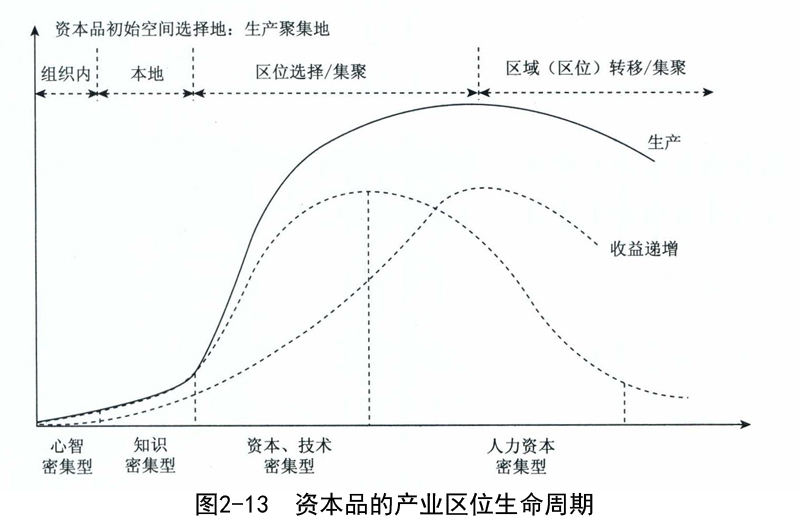

首先,让我们来考察资本品,其生产的技术含量和复杂程度较高(如图2-13所示)。在产业成长过程中,对资本、技术的需求量较大,属于资本或技术密集型产品;当技术趋于成熟、进入批量生产时,劳动者往往需要经过专业知识和技能的培训,以及具备对复杂流程的管理与控制能力,因而资本品在批量生产期属于人力资本密集型产品。所以,从资本品区位生命周期来看,因需求产生自生产过程,初始空间选择是在生产聚集地;区位选择时,因对资本、技术的依赖性较强,集聚相对趋向资本和技术供应地;区位转移时,因对人力资本的依赖性较强,而人力资本主要在产业成长过程中累积而成,往往难以大规模迁移,因此主要趋向就近的区域转移,只有当外部存在人力资本供给时,才在相关因素比较后进行区位转移。

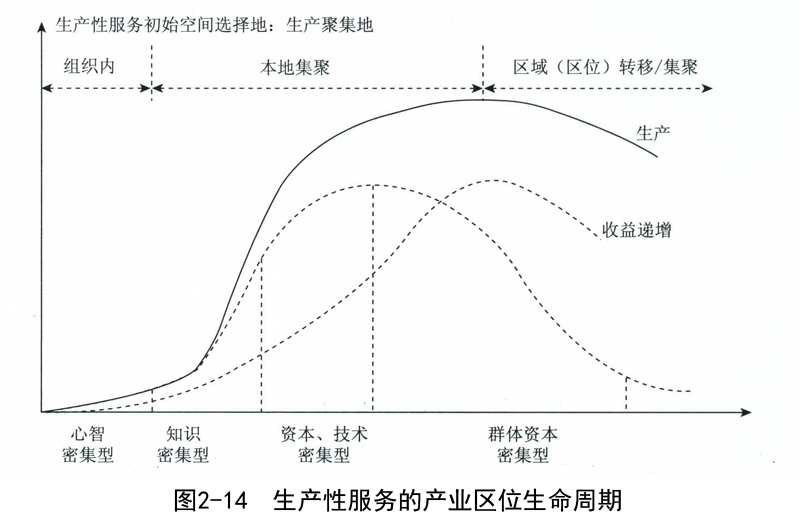

其次,来看生产性服务,它主要由生产者的心智活动及行为构成(如图2-14所示)。由于规模庞大的生产过程是生产性服务的需求方,其涉及人员、流程的复杂性和综合性,使生产性服务的创新需要更多初创者的心智投入和沟通交往,由此,试验期和培育期均相对较长。在成长成熟期,生产性服务往往需要根据需求提供定制化产品,技术的再开发与资本投入比重较大,属于资本、技术密集型产品。进入批量生产期后,因生产性服务存储于服务者体内,其服务的提供与个体感受和意识密切相关,而且往往需要服务提供者根据不同情境调整专业化方式,以使服务满足需要,这时,生产性服务提供者需要具备较强的群体资本,即分工协作的共识、意愿和制度,以确保服务产品的稳定性和提高满意度。服务提供者情境经历和协同行动的累积也将使分工协作的群体文化,继而群体资本得以产生。从生产性服务的区位生命周期来看,因服务过程往往需要直接靠近生产需求方,因此初始空间选择主要在生产聚集地,试验期主要在组织内,培育期和发展期均在本地集聚;批量生产期时,因群体资本在生产性服务业发展过程中累积而来,较难转移,因此主要进行区域转移,并在其他地区具备群体资本供给时再进行区位转移。

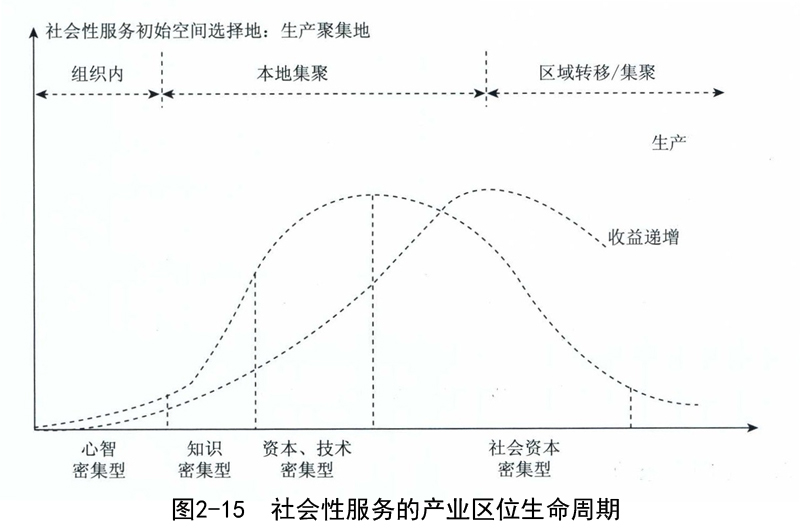

最后,看一下社会性服务,主要涉及人的心智服务、人本服务和系统协调等公共品供给(如图2-15所示)。在产品试验期,服务提供者需要与生产系统的各类服务需求者互动交流,以形成创新产品,系统规模的庞大性与个体的分散性使互动交往本身难度加大,故创新产品的试验期和培育期均相对较长;从社会性服务组织的衍生来看,呈现网络型发展特点,一方面,服务提供者需要加强与分散个体间的互动交往,另一方面,需要将分散信息进行集成,中心机构强化与分支机构网络化并行发展;在成长成熟期,因服务的定制性、变动性以及互动沟通量的需要,社会性服务业发展需要大量资本、技术投入,属于资本技术密集型产品;到批量生产期,这时不仅需要社会性服务提供者具备较强的群体资本,还需要生产系统中其他组织和个体共同参与信息分享、互动交往,以及行为协调,即社会性服务属于社会资本密集型产品。社会资本主要在社会性服务衍生、发展过程中形成,即通过系统内所有个体的频繁互动和行为累积,最终形成相互合作的共识、意愿、文化和制度。

从社会性服务的区位生命周期来看,社会性服务将从心智服务逐步向人本服务演进,心智服务需求者主要是生产企业,因此,社会性服务初始空间选择是生产聚集地,试验期社会性服务创生于组织内,同时需要频繁与需求主体互动交流;因服务更多要求物理邻近以及定制化,社会性服务的培育期和成熟期主要在本地集聚;进入批量生产期,因社会性服务属于社会资本密集型产品,而社会资本作为系统内群体长期互动交往的结果难以转移,故社会性服务主要进行区域转移。随着人本服务比重的上升,一方面对社会资本的高度依赖性使社会性服务组织的中心机构更趋集聚本地,另一方面对系统内各部分的互动需求上升使分支机构更趋分散。

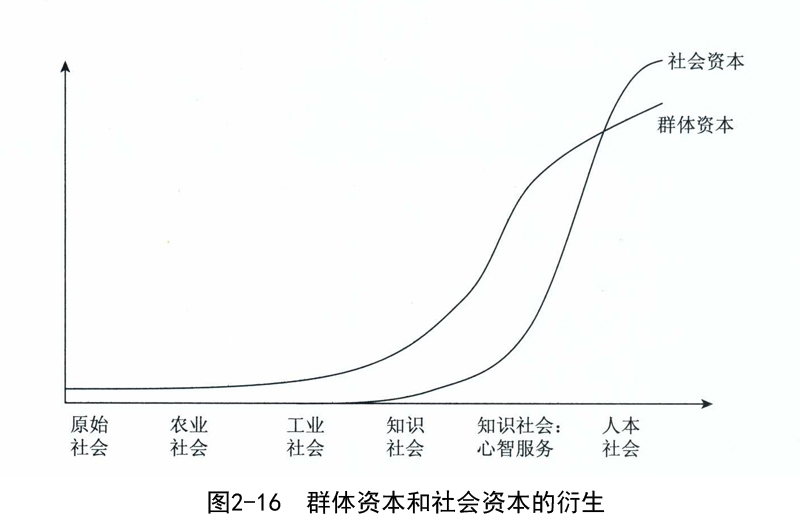

由此可见,群体资本作为群体内相互合作的共识和原则,在群体互动的过程中就能产生,这在原始社会、农业社会、工业社会都已存在,但个体本身被专业化于不同的生产环节使个体间就合作达成共识的互动并不频繁,故群体资本的发展在后工业社会之前都较为有限。当生产性服务兴起,生产者需要不断改变专业化及改善自身行为,以提高组织的生产效率,生产者的合作趋于频繁,累积起来的合作共识、意愿与文化促使群体资本快速上升。当越来越多的社会性服务兴起,心智服务的需求,继而人本服务的需求,使社会合作的共识与文化不断累积,特别是分工促使社会生产系统联结为统一整体,即进入人本社会时代,生产系统的各组成部分倾向于共享个体认识、诚实守信、参与相互合作,社会资本快速发展,并超越群体资本的发展(如图2-16所示)。

二、空间扩张与产业演进

由于各产业发展及区位生命周期的特点,分工深化与产业演进在空间扩张过程中实现。

1.空间扩张与分工滋生

(1)集聚的空间传播

产品生产率先集聚的地区为创新地,后发集聚的地区为模仿地。由于空间集中,不同情境个体、组织在创新地率先因形成互动、制度文化等共识和协调行动而形成集聚效应,促进产品生产与产业兴起。

随着集聚所产生收益递增效应的扩大,产品生产成本下降,特定运输等条件下承担相应成本的能力提升,市场范围扩张,有关该产品消费与生产的情境向其他地区传播。情境传播促使该地区相关个体、组织间的互动加强,新一轮集聚过程逐步展开,形成模仿地。

在创新地产品的市场范围扩张过程中,基于向更多地区销售产品和相应生产调整等情境产生的群体互动逐渐形成并加强,使创新地不仅是基于产品具有不同思想的个体和组织的聚集地,也是围绕产品的多地区、具有多元文化的个体和组织的互动与聚集地。

(2)空间扩张与分工滋生机制

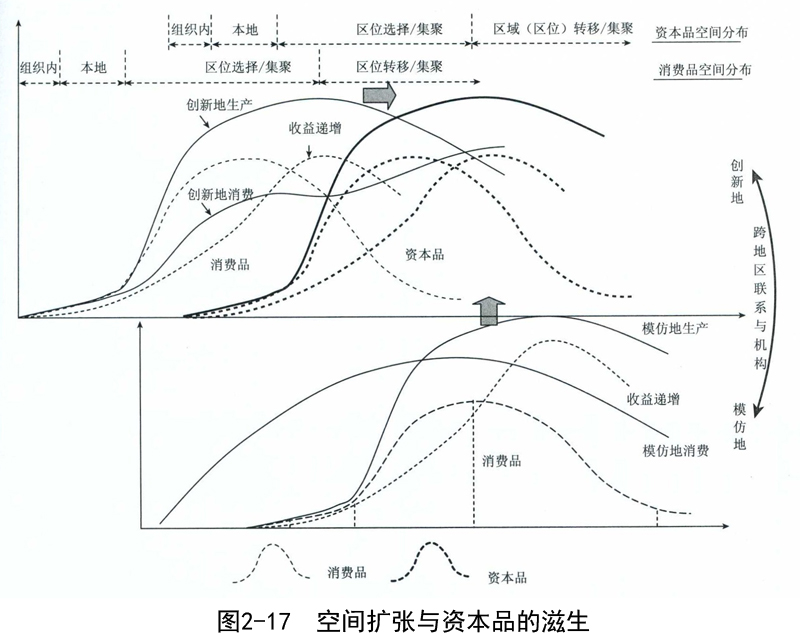

在创新地和模仿地的互动过程中,空间扩张与分工滋生机制逐步产生(如图2-17所示)。

第一,创新地的消费品生产与消费。创新地因生产与群体聚集而产生较大规模对消费品的需求,初创者起初在组织内试验并创新消费品,具备较高消费能力的消费者接受新产品,更多生产者参与新产品的培育,生产量开始增加。因对消费能力的依赖性,消费品生产在创新地吸聚大量资本进入,形成生产集聚;收益递增效应增加使生产效率提升,产量继续攀升,并超过创新地的消费能力,超出部分用于出口。

第二,模仿地进口与生产学习。创新地生产能力提升使产量超出消费需求量,多余产品开始向模仿地扩散,模仿地的消费量开始增长。随着产品在模仿地传播,以及技术扩散,模仿地开始学习消费品的生产。经过一定阶段的生产试验和培育,模仿地逐渐习得消费品生产技术,并增大生产投入、扩大生产规模。

第三,创新地资本品生产的出现。在创新地扩大消费品生产过程中,对资本品形成需求;随着消费品生产规模扩张,继而资本品需求增加,资本品起初在个别组织内试验,而后随着更多生产者的参与而进入培育和成长期。

第四,创新地消费品生产的转移。当创新地消费品进入批量生产阶段,大量生产者涌入而使拥挤效应增大,收益递增效应到达峰值后开始缩小,创新地消费品生产者开始区位转移,并为资本品生产聚集让渡空间。

第五,模仿地消费品生产扩张与出口。随着模仿地消费品生产的收益递增效应上升,创新地的消费品生产者被吸引而参与模仿地的消费品生产集聚,模仿地生产规模不断扩张,超过本地消费能力部分转而向创新地出口。因模仿地具有劳动资源优势,产品生产成本下降,创新地消费品生产继续萎缩,消费水平则因价格下降而有所上升,创新地由以往的消费品生产与出口地,转为消费品进口地。

第六,模仿地资本品进口。模仿地消费品生产规模的扩张使其对资本品产生较大需求,在本地缺乏资本品生产能力的时候,模仿地开始进口创新地的资本品,为创新地资本品生产走向成熟提供需求动力。

第七,创新地资本品生产趋于成熟。在本地资本品生产培育、模仿地资本品需求拉动的作用下,创新地的资本品生产规模不断扩张,并逐步进入成熟期;模仿地为创新地提供的廉价消费品,在满足创新地消费需求的同时,也间接降低资本品生产的资源耗费。可见,资本品分工的滋生是在本地需求拉动,以及空间扩张带来的模仿地需求拉动的共同作用下形成,空间扩张带来的需求规模扩张是促使分工滋生的重要基础和前提。

(3)集聚、跨地区机构与两地联系

不管是创新地还是模仿地,不同情境个体、组织在空间集中条件下的互动、形成文化制度等共识与协调行动——即集聚,是产业兴起、分工滋生的主体与根源。就在创新地的消费品、资本品及其生产技术向模仿地传播与输出,创新地从模仿地引进消费品等过程中,两地逐步集聚部分组织机构,它们是跨地区经济往来情境下群体互动的产物。特别是创新地组织机构在知识和技术累积方面具有绝对优势,它们在参与模仿地产业集聚时可以分享到收益递增效应增强所带来的收益,从而使创新地和模仿地之间表现出跨地区机构的空间分布和内在联系。

由此,创新地和模仿地之间形成的分工与联系为:第一,集聚是促使两地基于各自产品形成分工的基础与根源。第二,低端产品在空间扩张过程中,所形成的规模效应为高端产品在创新地滋生提供基础和条件。第三,两地分工格局的形成促使从事跨地区经济往来的组织机构及其业务行为不断发展,创新地因是知识和技术等创新和累积的源泉,而成为跨地区机构的原发地,模仿地更多地表现为其分支机构的聚集地;第四,两地各自集聚所成的分工格局决定两地间商品和要素往来关系,跨地区机构因从事两地经济往来业务而成为这一经济联系的具体代表,它们从组织层面表征出两地间分工格局与往来联系;特别是代表性跨地区机构,它们一方面是创新地和模仿地各自产业集聚的产物,另一方面并未囊括两地间全部经济往来,因而仅是两地经济联系的表征,而不是其产生的根源。

2.空间扩张中的产业演进

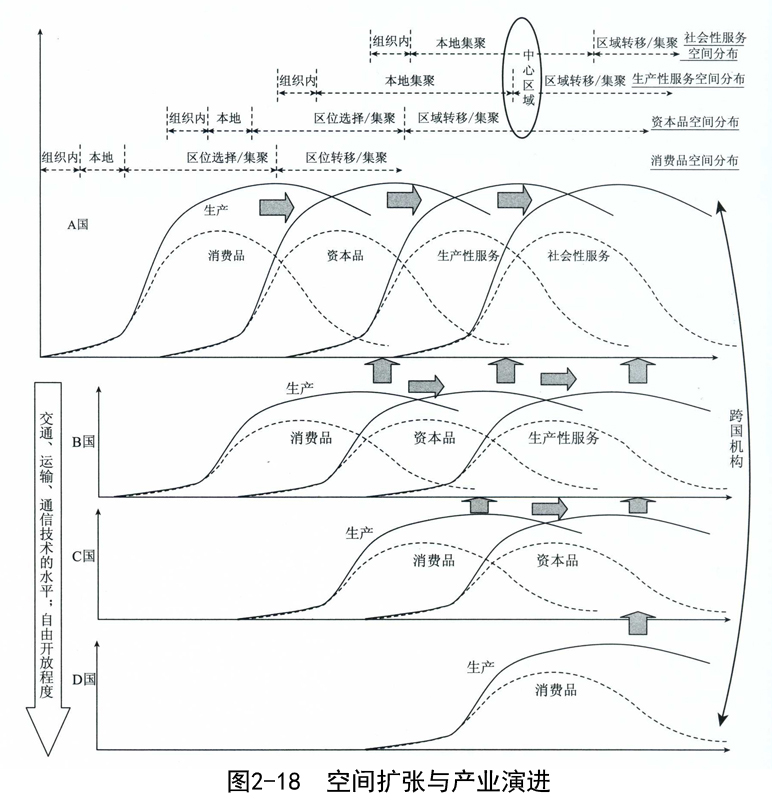

下面来考察四国、四类代表性产业的空间扩张与产业演进机制。

起初,消费品生产先在A国的消费聚集地聚集,生产增加到一定程度开始向B国扩散;B国先是从A国进口消费品,并在产品与技术扩散过程中逐渐模仿习得生产技术,开始自主生产;A国消费品生产规模扩张引发对资本品生产的需求,A国开始培育资本品产业;A国消费品生产趋于饱和,生产转向B国集聚,为A国资本品产业发展让渡出空间;B国消费品生产规模的扩张,引发对A国资本品需求上升,由此促使A国资本品产业的发展成熟。

在B国消费品生产规模扩张的过程中,产品不仅向A国出口,并开始向C国扩散,本国则因资本品进口和技术扩散,开始新一轮技术模仿,转而进行资本品生产。

A国资本品生产规模的扩张引发对生产性服务的需求,生产性服务业开始兴起并趋于集聚。而资本品生产到达收益递增效应的峰值后因拥挤问题而面临区位转移问题,由于资本品生产对人力资本的依赖性,以及生产性服务兴起为资本品生产提供专业服务,有利于资本品生产效率提升,资本品生产趋向于在原集聚中心周边进行区域转移,中心地空间主要让渡给需要更多人员互动交流的生产性服务业的发展与聚集。

随着资本品生产向B国扩散,B国对A国的生产性服务产生需求,为A国生产性服务发展提供支撑。而B国自身随资本品生产规模扩张而逐渐引发对生产性服务的需求,继而基于自身资本品生产规模之上的生产性服务开始繁衍。

C国在进口消费品的过程中,通过产品和技术扩散也逐步具备消费品生产能力,从产品进口转向自主生产,并在产量增长后由进口转为出口,D国开始成为消费品扩散地。

就在D国消费品生产为C国资本品生产提供消费支撑,C国资本品生产对B国生产性服务形成需求过程中,A国一方面基于本国生产性服务产业发展引发对社会性服务的需求,另一方面面对B国生产性服务发展对社会性服务的需求,A国的社会性服务开始兴起,并在生产系统扩张过程中不断生长发展。随着生产性服务在A国中心地的聚集趋于饱和,以及依赖于社会资本的社会性服务占用空间,生产性服务趋向区位转移。因对中心地所累积起来的群体资本具有较强依赖性,生产性服务主要在既往聚集地周边进行区域转移,中心地的空间继续让渡给对社会资本依赖性更强的社会性服务。

就这样,在生产一轮一轮的空间扩散和传播过程中,中低端产业的生产规模不断扩大,由此产生对高端产业的强大需求,继而支撑高端产业产生、生长、发展与成熟,分工深化、产业演进在生产系统的空间扩张和整体规模膨胀过程中逐步形成。

在每个国家的产业聚集中心地带,呈现的特点都是中心地聚集收益递增效应最为显著、最需要个体互动交流的产业,周围渐次聚集收益递增效应较小、对个体间互动交流要求略低的产业。因为资本品生产对于人力资本的要求、生产性服务业对于群体资本的要求,社会性服务业对于社会资本的要求,以及这些产业相互之间的高度依赖和紧密关联性,这些产业在中心区域相互交错,形成整体聚集特征(如图2-18所示)。

就在分工深化、产业演进过程中,源自交通、运输、通信等领域的生产技术变革将大幅降低商品运输成本和个体间互动交流成本;自由开放程度的提高,使生产可流动性增强,它们深刻影响集聚地的区位选择,由此带来生产系统空间分布格局的重构。

就在后发地区通过集聚参与分工体系的时候,领先地区与后发地区间的分工格局逐步成型,并据此展开不同层面、不同内容的商品和要素往来联系,不同类型的跨国机构成为这些跨地区经济往来的主要组织载体,领先地区因更早及更大范围从事跨地区业务活动,而更多地聚集多元化跨国组织。此外,领先地区的跨国组织,因知识和技术等方面的优势而通过分支机构布局参与后发地区的产业集聚,以获取其带来的收益递增效应。由此,后发地区的集聚在促使分工空间扩张,继而领先地区产业演进的过程中,从组织层面又集中表现为领先地区的跨国机构向后发地区布局分支机构展开业务活动;虽然跨国机构在后发地区集聚初期往往作为起因发挥作用,但集聚—分工机制是基础和根源、跨国机构运作是结果和表现,而不是相反。

综上所述,在分工体系空间与规模扩张过程中,产业不断演进,其空间区位的选择和变迁使集聚所在地成为中心区域,并与诸多经济体产生密切的经济联系,这为剖析中心城市与分工网络关系奠定了理论基础。

三、中心城市与分工网络的内在联结

人口集中即为城市,它主要源自生产集聚带动的人口聚集。就在中心地所依托的分工体系不断扩张时,中心地所聚集产业和人口的攀升使之成为中心城市。当这个分工体系跨越国界,在国际,甚至全球范围分布时,中心城市联结起世界性经济联系,并成为联结区域经济参与全球分工体系的轴心或枢纽,即世界城市,这都是在中心城市与分工网络的共生演化中逐步形成。

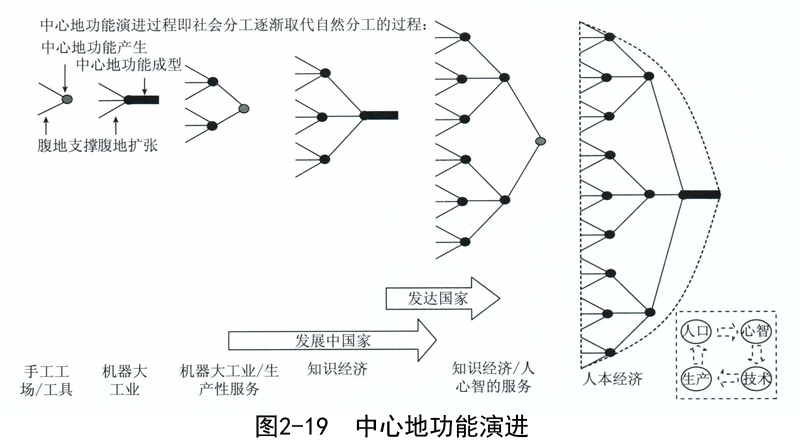

1.中心地的功能演进

中心地在分工体系扩张的支撑下,由产业升级与集聚格局调整演化而来。

在手工工场时期,对工具的需求使工具生产开始聚集于中心地;随着分工所依托的腹地规模扩张,机器等资本品生产占据中心地主导地位。资本品生产规模扩张,促使生产性服务开始在中心地聚集,并因所依托分工体系进一步延伸,而使知识生产逐步占据中心地主导地位。由于知识生产对人的心智产生巨大需求,心智服务开始在中心地聚集;最终在分工体系进一步扩张,以及系统协调分工体系过程中,人本服务渐趋占据中心地主导地位(如图2-19所示)。

就在分工体系扩张和创新产业演进的过程中,人类社会的经济特征从自然经济向工业经济、知识经济、心智经济,最终向人本经济不断演化,最初的自然分工状态也逐步由社会分工体系所取代,人类社会逐步重构。中心地的功能演进,就是依托渐趋庞大的生产规模,在分工体系的空间扩张过程中,通过中心地所集聚产业的不断升级而实现。从当前阶段来看,随着信息时代的到来,发达国家已进入心智经济的时代,而发展中国家正在由工业经济时代向知识经济时代演进。

2.城市系统

城市是产业和人口聚集的空间载体,根据阿朗索(1964)的城市竞租曲线,越是中心区,需要支付的租金成本越高,由此,收益递增效应越大的产业,更能占据中心地带,并将收益递增效应低、承受租金能力差的产业挤出中心区。然而,对于资本品产业、生产性服务产业、社会性服务产业等,即使到产业成熟阶段所依托的人力资本、群体资本、社会资本等生产要素往往难以随之转移,或者只有在其他地区具备这些要素供给时才有可能顺利转移;这些产业还是挤占中心地带的新兴产业发展所依托的需求来源,由此,它们即使转移,也往往不会距离中心地区太远,即聚集在中心地区周边。

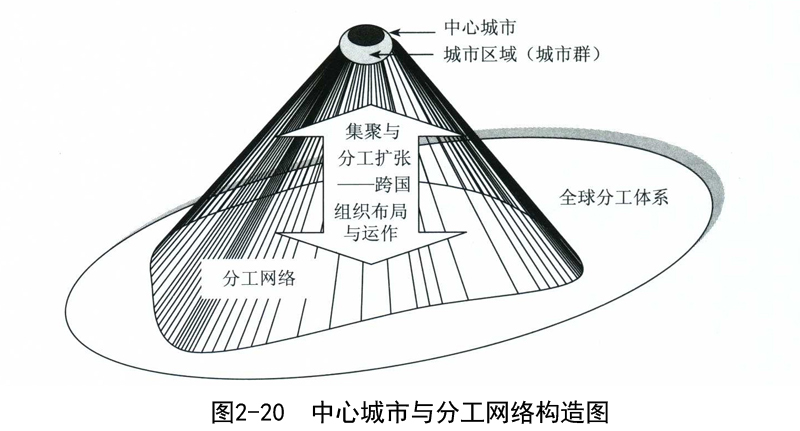

就在集聚和分工扩张机制的作用下,产业和空间不是各自独立,而是在共生演化中互动发展,并形成城市系统的内部构造(如图2-20所示)。

一方面,中心地在创新产业的不断兴起、集聚、拥挤与空间转移的过程中演化而来,成为中心城市;当发展到一定阶段,被新兴产业挤出的成熟产业基于对中心地资源和服务的需求而趋向于向中心地周边转移,城市由单中心向多中心的城市区域或城市群方向发展,城市区域内产业为中心地产业提供强大需求支撑。另一方面,中心城市作为创新产业的集聚地,其存在发展依托于分工体系的空间扩张,由此,中心城市的功能无法独立存在,而与空间扩张的相关分工环节紧密联结,不可分割,构成自组织的城市系统。总体而言,当产业演进到一定高度,特别是以生产性服务、社会性服务为主导的时代。从城市系统的构造来看,主要包括三个层面,第一层是中心地,即创新产业的聚集地、中心城市所在地,它是城市所依托分工系统的核心和中枢,一方面在分工系统支撑下演进发展,另一方面引领分工系统不断扩张;第二层是城市区域或称城市群,聚集着因拥挤问题而从中心地转移出来的产业,曾是中心地产业孕育成长的母体,依赖于中心地的资源和服务,并为中心地产业提供近距离的需求支持;第三层是扩展到广泛区域甚至超越国界范围的贸易与分工腹地,主要为中心地及城市区域产业发展提供贸易品销售市场、要素资源供给,以及分工体系的支撑,决定中心地外部联系的范围。集聚和分工扩张机制决定,中心城市就是在分工网络的扩张过程中实现演进和升级的。

3.世界城市的内涵

当中心城市所依托的分工网络跨越国界与更广阔的范围产业联结时,中心城市成为世界城市,它是分工扩张、产业演进到一定阶段的产物。

从城市系统的内部构造而言,世界城市作为联结区域经济参与全球分工体系的轴心或枢纽,其内涵包括:第一,区域经济包括两个层面的含义,一是世界城市区域内构成中心地核心腹地支撑的产业体系,二是世界城市系统内的分工支撑体系,世界城市通过贸易品输出入、分工体系支撑、货币金融等方式与世界系统内其他集聚地相互联结,形成网络结构,世界城市、世界城市区域、世界城市系统是不可分割的有机整体。第二,据世界城市系统所囊括的国家数量与范围,可以从绝对意义层面考量其“世界性”;但对于世界城市系统来说,作为共同参与并构成全球分工体系的组成部分,更为重要的是衡量其在全球分工体系中的地位,即其从相对意义层面决定世界城市的“世界性”程度。第三,世界城市通过自身将世界城市区域、世界城市系统连接进全球分工体系,并处于轴心或者枢纽的地位;相对于其他地区,世界城市是领先产业和企业组织、跨国机构、知识累积和多元制度与文化互动融合及聚集地。第四,集聚与分工扩张是驱使世界城市这种空间形态形成并发展的根源、机制与动力,跨国组织作为集聚与分工发展的产物,是世界城市系统内跨国经济往来的重要组织载体,它们通过分支机构的地区布局展开业务活动,成为集聚与分工扩张的参与力量、结果与具体表现。

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;