丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

8.10 丝绸之路经济带的文明与文化交往

作者:马莉莉,任保平

“丝绸之路”历来就不只是一条中国输出丝绸的路,更是一条观念交流、文明交往和文化交流的通道。作为丝绸之路枢纽的中亚,更是一个多文明、多文化相互交织、复合影响的地区,不同的民族、文明和王朝激烈竞争并轮番主导这里的发展。①总体上说,中亚历经了从语言、人种到宗教的彻底变异,具体表现为中亚文化所经历的三大巨变:一是当地民族的语言除了塔吉克语外都属于阿尔泰语系的突厥语族;二是当地原欧罗巴人种民族大都混血为突厥语族欧罗巴—蒙古人种;三是原多种宗教信仰的当地主要民族几乎全部伊斯兰化为穆斯林民族,从而完全改变中亚文明的原伊斯兰文化主流基础。②

苏联解体之后,中亚地区开始以中亚五国的身份出现在国际舞台上。由于苏联时期匆忙笼统的领土划界,为打破大突厥意识而进行的民族识别和推行的大经济区政策,中亚地区形成一种类似政治理论的民族—区域集团。这种力量主要有三种情况:一是各国主体民族构成的主流集团;二是俄罗斯人构成的次主流集团;三是由利益分配矛盾形成的由主流民族、俄罗斯人和当地其他民族共存的地域集团。③与此同时,中亚在伊斯兰复兴过程中出现两股潮流:一个是有政府引导的以民族复兴为内涵的宗教文化认同;另一个是与反政府势力相勾结的伊斯兰极端势力。④

俄罗斯的战略收缩激活了中亚新一轮的文明交往和文化交流。伊斯兰国家、西方国家、中国和印度等国都对中亚外交表现出高度热情,使这里的文化交流异常频繁,观念碰撞激烈。这些年反复发生的颜色革命,正是当今中亚文明交往密度的一个缩影。本节以丝绸之路经济带建设为出发点,首先综述中国与中亚文化交流的现状,然后分析这种交流的特点和存在的问题,最后为中国加强对中亚文化交流提出对策建议。

一、中国—中亚文化交流的现状

中国与中亚的文化交流是一个复杂的系统工程,表现在官方和民间、国家和地区、团体和个人、多边和双边等不同层次上。下面主要从官方、“二轨”和民间三个层面,考察中国和中亚文化交流的现状。

1.官方层面

目前,中国与中亚的多边合作机制主要依托上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议(亚信会议)两个平台。上海合作组织成立时主要为妥善解决边境争议和地区安全问题,后来逐渐发展为应对“三股势力”和开展地区经贸合作的多边合作机制。近10年来,该组织又将人文合作和文化交流作为一项重要内容。2004年9月23日,上海合作组织出台《成员国多边经贸合作纲要》,人文合作领域首次进入该组织的落实计划中。2005年6月29日至7月6日,首届上海合作组织文化节在哈萨克斯坦举行。同年7月,上海合作组织成员国文化部长会议在阿斯塔纳举行,会议通过《成员国2005—2006年多边文化合作计划》,人文交流和文化合作正式进入上海合作组织的官方议程。此后,历届上海合作组织文化节都如期举行,成员国文化部长例会的内容也越来越丰富。2007年8月,各成员国在撒马尔罕举行第六届“东方旋律”国际音乐节,筹备《丝绸之路瑰宝》摄影展等活动,还就出版《文明面对面——上海合作组织成员国文化纵览》画册问题交换看法。同年9月22—28日,来自上海合作组织成员国的60多位画家参加由杭州市政府和上海合作组织秘书处主办的“图说西湖”国际艺术论坛。2008年7月18日,作为“相约北京—2008”奥运重大文化活动之一的“上海合作组织之夜”音乐会在北京举行。来自上海合作组织各成员国的杰出艺术家进行了精彩演出。同年8月28日,各成员国元首在发表的《杜尚别宣言》中也强调要加强人文合作,落实人文领域现行的多边和双边条约,并表示要依靠公民社会、实业界、媒体和非政府组织的力量开展文明和文化间对话。⑤

亚信会议是一个有关安全问题的多边论坛,其宗旨是为国家制度和经济发展水平千差万别的亚洲国家找到一个能为各国普遍接受的旨在维护亚洲的安全与稳定的多边协商机制。目前,“亚信”有24个成员国,是亚洲地区在安全领域最大的多边论坛,横跨亚洲各次区域,涵盖不同制度、不同文化、不同宗教、不同发展阶段的国家,具有广泛的代表性。通过这样的平台,中国可以很好地与中亚国家加强对话沟通,共同探讨如何维护和促进地区安全。更为重要的是,中亚国家在亚信会议中发挥着重要作用。成立亚信会议的倡议是时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫1992年10月在第47届联合国大会上提出的。随后,亚信会议第一次专家级和官员会晤于1993年3月在当时的哈萨克斯坦首都阿拉木图举行。1996年2月,在阿拉木图举行有17个亚洲国家的副外长及代表参加的亚信会议副外长级会议,联合国、欧安组织、中亚三国联盟跨国委员会也派代表出席。1999年9月14日,亚信会议在阿拉木图再次举行副外长级会议,通过了《亚信会议成员国相互关系原则宣言》。宣言的主要内容包括:维护公认的国际关系基本准则,即相互尊重主权和领土完整,互不干涉内政,和平解决争端,不使用武力和以武力相威胁,发展经济、社会和文化合作等。会议就吉尔吉斯斯坦南部局势发表声明,谴责恐怖主义,支持吉政府反对恐怖主义的斗争。

在中国与中亚五国的双边官方人文交流与合作方面,中国教育部国家留学基金委员会与吉尔吉斯斯坦共和国教育文化部、哈萨克斯坦共和国国家教育标准和测试中心、塔吉克斯坦共和国教育文化部、土库曼斯坦教育部、乌兹别克斯坦共和国高等和中等专业教育部建立了合作伙伴关系,就留学生的互派与交流展开密切合作。⑥除教育领域外,双边合作还在新闻、体育、文艺、环保、人力资源培训、科技等其他领域不断拓展和深化。1992年2月,中国与哈萨克斯坦两国签署《中哈文化合作协定》;1992年3月,中国与乌兹别克斯坦签署《文化、教育、卫生、旅游和体育合作协定》;1993年12月,中国与塔吉克斯坦签订《中塔文化合作协定》;1994年4月,中国与吉尔吉斯斯坦签署《中吉政府文化合作协定》。⑦总体来说,中国与中亚各国的人文合作政策基础扎实,规模不断扩大,并且呈现日益机制化的发展趋势。

2.“二轨”层面

第二轨道外交通常指有着政府背景的非官方进程,主要任务是分析问题、提出政策建议,为官方合作提供智力支持;参与者主要是从事政策研究的专家学者,政府官员有时也以私人身份参加。⑧在中国与中亚国家的文化交流与合作方面,二轨渠道主要是由官方牵头、学术界配合形成的官学结合的互动模式。2006年5月22日,首届上海合作组织论坛在莫斯科国立国际关系大学举行。该论坛建立了一个多边学术机制和非政府专家咨询机构,由各成员国具有上海合作组织国家研究中心地位的权威研究机构组成,主要职能是为上海合作组织提供智力支持。2004年,中国还在乌兹别克斯坦建立中亚地区第一家孔子学院。

中国高校和科研院所广泛开展中亚研究工作。目前,中国现有的中亚研究机构主要有兰州大学中亚研究所、新疆社会科学研究中亚研究所、中国现代国际关系研究院中亚研究室、复旦大学国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心、上海社会科学院东欧中西亚研究所、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、西北大学中亚学院、西安外国语大学中亚学院八家院系所。主要的学术刊物有《俄罗斯东欧中亚研究》《俄罗斯东欧中亚黄皮书》《上海合作组织发展报告》等。然而,根据笔者对中国知网有关中亚研究主题1757篇文献的研究内容分析⑨,这些研究大多围绕区域内外国际关系和政治对话,军事安全合作和经贸互动开展,对人文领域的合作研究仍显得与其重要性极不相称。

3.民间层面

在中国与中亚的民间文化交流方面,由于资料可得性,在此以哈萨克斯坦为代表分析双方文化交流的规模、层次和类型。

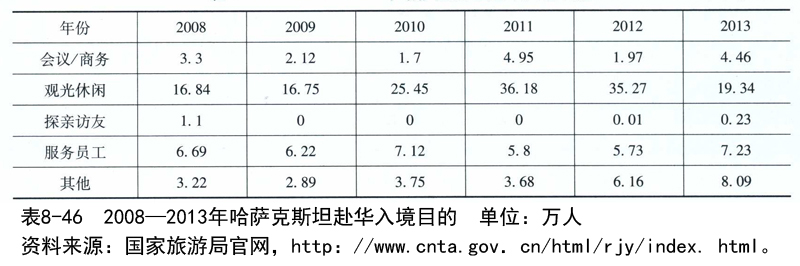

根据中国国家旅游局提供的统计数字,2008年至2013年,哈萨克斯坦每年赴华入境人数基本维持在28万人到50万人,占当年亚洲国家赴华入境人口的2%~3%,占同期全球赴华入境人口的1.2%~1.8%。由此可以看出,中国—中亚民众交往的规模和范围还非常有限,较之其他邻国和世界主要国家,哈萨克斯坦赴华入境人数与其1700多万的人口数量显得比例失调(如表8-46所示)。

就具体入境目的来看,60%~70%的入境都是为观光休闲。因此,哈赴华人数具有较强的波动性,受当年地区局势、热点事件、政府政策等影响较大。同时,以会议/商务和服务员工为目的的入境人数始终维持在较低水平,而且年际波动幅度大于整体水平的波动幅度,表明哈在华商业和社会合作水平和规模极为有限,基本未形成定期、稳定、深化的合作机制和趋势。

从入境方式来看,徒步入境者人数最多。结合入境目的进行分析,可以推测这些人主要是进行中哈边境互市和贸易。入境者乘座的交通工具主要是汽车,其次是飞机,火车所占比例较少。这表明哈中的民众交流基本局限在短途的边境商贸和长途的区域合作,也反映出哈中铁路基础设施建设相对不完善,第二条亚欧大陆桥的辐射范围和实际作用有限。

二、中国—中亚文化交流的特点和问题

丝绸之路经济带构想为深化中国与中亚国家的交流与合作提供新的契机,也必将带动双方的文明交往和文化交流登上一个新的台阶。然而,对照丝绸之路经济带战略构想的要求,放在中国西进战略的背景下进行考察,与安全、经贸和能源合作的水平进行对比,可以发现中国与中亚国家的文化交流有着比较良好的合作基础,但是存在一个相对薄弱的环节。

1.官方层面

从多边文明交往的角度看,中亚地区的官方合作机制主要有四个:一是中俄两国共同主导的上海合作组织;二是中亚国家倡议成立并发挥重要作用的亚信会议;三是俄罗斯主导的独联体及其集体安全条约组织;四是美国主导的北约“和平伙伴关系计划”。亚信会议和上合组织是中国—中亚地区合作的核心机制,而它们无论是与后二者相比还是在文化方面,都明显处于相对弱势地位。

一方面,与俄罗斯在中亚地区的传统影响和美国以反恐为契机在中亚的进取姿态相比,中国冷战后并未致力于经略中亚(中国的“西进”战略构想正是在这一背景下提出的⑩)。从影响力来看,上合组织和亚信会议无法与独联体和北约相比;而从议题和职能来看,上合组织的宗旨和职能集中在安全和经贸领域,亚信会议则主要是一个安全论坛。所以,议题的集中导致外交资源投入有限,结果是中国在中亚的文化影响力相对不足。

另一方面,与东亚合作中“经济先行,安全靠后”的议题顺序不同,中国—中亚的区域合作从一开始就奠定了良好的安全基础。安全议题是地区合作的基础,经济议题是地区合作的动力,安全与经济共同构成地区合作的两个车轮,文化和民众交往则构成两个车轮间的联结。通过中亚五国和上合组织这一平台,中国与中亚国家之间已经没有领土争议,并且与俄罗斯和中亚五国开展了务实有效的安全合作。因此,中国—中亚地区合作可以有效避免中国—东盟地区合作中存在的重经济而轻安全导致安全问题制约经济合作的重大问题。可以说,中国—中亚合作的基础(安全)比较牢固,动力(经济)相对充足,既凸显了文化交流的不足,也为文明交往和文化交流创造了较为良好的条件。

2.半官方层面

第二轨道外交主要包括两个方面:制度性外交和规范性外交。前者是消除疑虑、开展对话的渠道,能够产生新思想、改变旧有的利益认知,制度是合作的保障;而规范性第二轨道是要创造一个适合于合作的规范环境,国家行为体要在这个环境中获得合法性,必须要社会化,接受并遵守规范,这样才能实现合作。(11)因此,地区合作的动力除了现实的利益相契,还应具备相应的制度安排和观念内化。从这个角度看,中国与中亚的非官方层面交流存在动力不足的问题,认知共同体(Epistemic community,又称知识社群)和跨国倡议网络(Transnation aladvocacy network)(12)没有发展起来。

在中国—中亚的地区合作中,制度层面主要围绕上海合作组织和双边框架协议展开,并未出现制度赤字/贫瘠或制度竞争/过剩(13)的局面,即并未出现合作意愿缺乏和合作观念竞争的困境。但是,从交往规模、力度、层次和结构来看,主要问题则是合作动力不足。目前地区人文交流和合作多是高级别元首级对话的“呼吁型”和“仪式性”的产物,文化部长级会晤达成的标志性和固定性的文化交流项目和机制还很有限。因此,需要积极构建一个由学界和以私人身份出席的官员共同组成的跨国倡议网络机构,通过第二轨道外交来助力地区文化交流与合作,为形成一个推动地区间官民互动的认知共同体提供坚实的规范基础和认知动力,从而既避免现存的合作框架流于形式,又防止各种不同地区人文交流合作观念相互竞争。

就中国学界对中亚的研究来说,主要集中在政治、军事和经济等“硬合作”上,对人文合作具有“软合作”偏见(14)。这就使观念上的偏见与研究成果上质量不高和数量不足互为因果,制约了国内学界对中国—中亚人文合作理论与政策、历史与现实的研究。目前,无论是有针对性的国别和历史文化研究、历史文化资源的挖掘整合,还是中亚背景以及中国—中亚文明对话和文化交流情境的理论建构,都是亟待深入和拓展的研究领域。

3.民间层面

从前述统计数据可以看出,中国与中亚民间交往存在三个方面的问题。首先,双方民间交流的规模极其有限,中亚国家来华人数与其人口规模不相称。其次,即使这些有限的民间互动,也主要是官方倡议和协定的相应产物,真正的民间人文交流缺乏生命力。交流的方式主要是举行文化节、交流演出和文博展览等,涉及的受众人数非常有限。最后,扩大中国与中亚的民间交往存在一个看似不可逾越的障碍,那就是“三股势力”内外勾结的安全压力使一些人对这方面顾虑重重。一个无法回避的现实是,中亚在宗教信仰上是一个伊斯兰教次区域,在民族属性上是一个突厥民族聚居区,这两个方面正是“三股势力”进行民族分裂活动的旗帜。所以,如何扩大民间交往、促进民心相通,而不增加国家安全方面的压力,是一个现实而又紧迫的重大课题。

三、对策和建议

中国国家主席习近平于2013年9月提出丝绸之路经济带战略构想时,建议加强各国之间的政策沟通、道路连通、贸易畅通、货币流通和民心相通。他指出,国之交在于民相亲。搞好各个领域的合作,必须得到各国人民的支持,必须加强人民之间的友好往来,增进相互了解和传统友谊,为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础。我们认为,加强各国之间的文明交往和文化交流,有助于促进丝绸之路经济带上的民心相通,从而为区域各领域合作的开展奠定坚实的文化基础。为此,提出对策和建议如下:

在官方层面上,积极而稳妥地介入中亚事务。中亚已经形成独具特色的民族—区域集团,存在复杂的民族、宗教问题和大国间的明争暗斗。在此情况下,中国应当在中亚采取积极进取的姿态,但要超脱于地区内的民族和宗教问题,同时避免与有关各方进行恶性竞争。一方面,主要致力于促进中亚地区的整体性互联互通,扎扎实实地开展安全合作和经济带建设,跳出各国内部的具体纷争,从整体着眼,由共同利益切入而展开合作。另一方面,将上海合作组织确立为主要的地区合作制度安排,这样既能避免这一组织的“空转”,也能避免过剩机制之间的相互竞争。

在半官方层面上,需要依托上海合作机制这个平台,进一步拓展合作领域、提高合作水平。除进一步为上海合作机制注入经济活力之外,应着重加强其人文交流的纽带作用。为此,可以在部长级对话框架的基础上,继安全对话、经济对话外,加入人文对话机制。此外,应积极助力地区认知共同体、跨国倡议网络的建设,对照“东亚共同体”和东亚思想库网络(NEAT),建立中国—中亚地区合作的相关机制和组织。作为短期内可行的方案,建议由权威学术机构或高等院校出面,筹备丝绸之路经济带国际研讨会,在此基础上成立相关论坛并推动跨国学术研究。

在民间交流方面,在打消顾虑和更新观念的基础上,深化文化、教育、科学、艺术、体育、旅游等方面的合作。第一,“三股势力”是对中国和中亚各国的共同威胁。各方除对民族分裂势力提高警惕外,不应因噎废食,低估中国—中亚友好、和平和合作的基本面。认为向西开放和扩大民众交往会便利境内外“三股势力”勾结,事实上是走向了问题的反面,也正是民族分裂势力所期望的。第二,民间交流的主体身份应当是人民而非民族。无论是个人还是团体,都具有多种身份,这些身份在具体的交往情境中才能被激活,只有被激活的身份才能产生相应的观念认知、心理预期和行为期待。所以,在中国与中亚的民间交往中,应当强调共识面、合作面,搁置分歧面、冲突面,建构一个共同的上位群体(15),在过程互动中建构彼此的身份(16),从而避开现有身份所蕴含的潜在冲突可能。

在更新观念的基础上,可以重点开展以下三个方面的工作。一是做好公共外交,用公共外交来沟通民心,构建双方民众对彼此良好的印象。二是提供相关的行政服务和政策便利,为扩大民间的交往和沟通创造条件。三是挖掘历史文化资源,打造人文交流平台。中国—中亚地区有着悠久的历史和灿烂的文明,双方可以通过跨国交流和合作,促进地区文化开发和繁荣,树立彼此“引进来”和“走出去”的文化品牌,抓住历史积淀和异域风情两个文化标签,在如文化年等具体的文化活动中,通过展览、音乐会等文化形式形成文化集群,发挥文化交流的品牌效应。促进彼此的沟通与认同,提升地区整体性和“我们感”。

①自公元前529年波斯阿契美尼德王朝的居鲁士对中亚发动征服战争以降,中亚地区相继受波斯、希腊、汉唐、阿拉伯、蒙古、斯拉夫等文明的影响,琐罗亚斯特教(袄教)、佛教、印度教、伊斯兰教等曾在这里产生过不同程度的影响。

②杨恕.转型的中亚和中国[M].北京:北京大学出版社,2005:7-9.

③杨恕.转型的中亚和中国[M].北京:北京大学出版社,2005:91-95.

④潘志平.中亚的民族关系:历史现状与前景[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003:87-88.转引自杨恕.转型的中亚和中国[M].北京:北京大学出版社,2005:255.

⑤上海合作组织成员国元首杜尚别宣言[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/world/2008-08/28/content_9731209.htm.

⑥http://www. csc. edu. cn/Partner/379e5ca6466746949833367f8a90d8eb. shtml。

⑦赵常庆.中国与中亚国家合作析论[M].北京:社会科学文献出版社,2012:172-174.

⑧魏玲.第二轨道外交:现实主义渊源与社会规范转向[J].外交评论,2009,(3):58.

⑨中国知网文献管理中心,http://acad.cnki.net/KNS/request/ CustomizeOperate.aspx?p=1.

⑩相关讨论请参见王南.关于中国“西进”的若干思考[J].亚非纵横,2013(3).赵明昊,中国为何要扩大向西开放[N].联合早报,2013-09-23.王缉思,李侃如.中美战略互疑:解析与应对[M].北京:社会科学文献出版社,2013:125.

(11)魏玲.第二轨道外交:现实主义渊源与社会规范转向[J].外交评论,2009,(3):67-68.

(12)对于认知共同体和跨国倡议网络的相关研究,参见Adler,Emanuel. The emergence of cooperation: national epistemic communities and the international evolution of the idea of nuclear arms control. International organization 46.1(1992):101-145.以及魏玲.规范、网络化与地区主义[M].上海:上海人民出版社,2010:47-61.

(13)这一概念借鉴了李巍在《东亚经济地区主义的终结》一文中的提法。李巍.东亚经济地区主义的终结——制度过剩与经济整合的困境[J].当代亚太,2011,(4):6-32.

(14)赵常庆认为政治合作成果又快又明显,经济合作实惠,安全合作感觉直接,均属于“硬合作”,而人文合作“花钱多,见效慢”,是属于“钱多多合作,钱少少合作”的“软合作”。赵常庆.中国与中亚国家合作析论[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

(15)上位群体是指一个更大和范围更广的群体,通常用于消除较小的群体间的冲突。产生上位类别,凭借于削减亚群体成员身份重要性的情境变量。Shell E.Taylor,等.社会心理学(第12版)[M].崔丽娟,王彦,等,译.上海:上海人民出版社,2010,6.

(16)关于过程建构主义,秦亚青.关系与过程:中国国际关系理论的文化建构[M].上海:上海人民出版社,2012.

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;