丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

下篇 海上丝绸之路 五、海上丝路的鼎盛时代 2.中国水师海图与私家海图秘本

作者:沈济时

古代多数中国人把自己居住的地方设想为世界的中心,称自己的国家为中国。并认为中国是泱泱大国,甚至用“天下”这个词来代指中国,而中国以外的国家无非是些蛮夷之邦,无足轻重。这种保守的观念严重地阻碍了中国地理学的发展。

但并非所有中国人都持这种看法。战国时代齐国的邹衍就是新地理观的先行者。齐国地近海滨,有渔盐之利,海外交通发达,这种环境使齐国人比中原人更多地了解海外世界。邹衍批评儒家的保守学说,提出:“儒者所谓中国者,于天下乃八十一分居其一耳。……中国外如赤县神州者九也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。” ①邹衍的这种思想并非出于想象,而是以当时所具有的海外知识作其基础的。

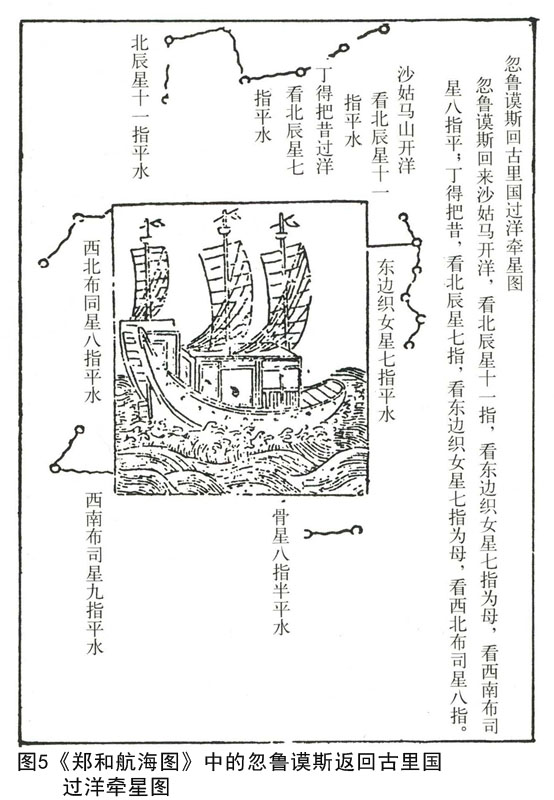

(一)郑和航海图

明初中国人的海外地理知识跨进了一大步,《郑和航海图》是其最重要的代表作之一。明以前中国舟师肯定已经使用海图,但未能流传下来。宋代文献中已经有“海外诸番图”的记载,但流失已久,难识其貌。元末已有“海道指南图”,但仅及国内和北洋沿海,未涉及东西洋远程航线。《郑和航海图》是现存最早的中国水师海图。此图原名《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,刊于明茅元仪的《武备志》卷240,《郑和航海图》为其略称。原图区24页,包括序、地图、过洋牵星图等部分。《郑和航海图》有以下几个特点:

(1)涉及海区范围广阔,东起我国长江下游及东海、南海,东南至爪哇,西北至波斯湾忽鲁谟斯海峡和沙特阿拉伯红海之滨的吉达港,西南至东非索马里、肯尼亚和坦桑尼亚沿海地区,最南处达南纬4°左右,包括西太平洋、北印度洋海域内的东亚、东南亚、南亚、西南亚和东非在内的广大地区,记录地名530多个。

(2)海图不标经纬度,也没有一定的比例尺,以中国传统山水画地图的风格将辽阔的地域内的地名、景物,仿照“万里长江图”的形式自右至左地绘写在一字展开的长卷中。这是一种以移动的船舶为观测基点的绘图法,其上下左右并不表示固定的地理方位,但对航海者却相当实用与方便。

(3)总体说来,全图是以对景地的图绘为主、文字叙述的航路指南为辅,但因航路地段不同,也有一些变化。在长江航区南京至太仓区段,因航向多变、陆标清楚,故以绘出两岸陆标为主;太仓至东南亚海区和印度沿岸海区,郑和舰队多取沿岸航行法,所以对陆际的描绘也相当详细,相应的文字性航路指南大为增加,在主要航路上都注明了针位与更数及转向与目的港;在印度洋航区,多为远程跨洋航行,可参照的陆标很少,所以只绘出一些典型的陆标,但在文字叙述中除航路针位以外,还记载了各处天文定位的数据。

(4)航海图的航路指南除了记载航向、针位以外,还记载了港口的水深、暗礁等资料;在陆标定位上,出现了利用三个陆标来确定航舶进港的方位的方法,这实际上是现代三点定位术的起源。针路不是两点之间直线航行的简单针法,而是航迹导航术,即从某一已知港启程,途中经过已知陆标不断变动针位,最后航达目的港;在一些风向与航向不一致的海域航行用针时,预先将风力影响的修正值计入,以保证航达目的港。这些都表明了我国明代航海技术所达到的水平。

(5)在印度洋航区,特别是从苏门答腊海区往返横渡孟加拉湾、印度南端到阿拉伯半岛,经马尔代夫群岛往返阿拉伯海东非至印度西海岸两岸的航行,利用观察不同的星座来确定船的纬度,保证航向成为导航的主要参照手段之一。《郑和航海图》明确地记载了上述各航区的牵星数据,在中国航海史籍中为首创。

(二)过洋牵星术

牵星术是这一时期天文导航法最明显的进步。所谓“牵星术”就是以观测星辰的海平高度,即以仰角来测定船舶所在纬度的方法,换言之,即海上天文定位。这是一种比地文导航要复杂的技术。地文导航是比较初级的航海术,其致命弱点是航船不能远离大陆,不能沿最短航线航行。牵星术的出现有赖于准确得知北极星高度与南北里程的关系。唐代南宫说在开元十二年(724年)的疆土测量中,已经应用了北极高度与南北里程关系的原理。宋元时代航海已经使用牵星术。马可·波罗于13世纪末从福建泉州归国时,取道海路,乘坐的是元政府护送阔阔真妃子赴波斯的官船。在他的游记中提到,拱极星的一部分在爪哇看不见,但在马八儿国(今印度南部东海岸),可在水平线上一二肘处清楚地看见北极星。明初永乐元年,派郑和等人赴海外为大规模下西洋作准备。郑和等人使用原先收集好的针路、牵星图样、海屿水势山形图画,进行实测校正②。这些记载都说明,明代郑和大规模远航的基础,是宋元时代已经发展成熟的导航术。

根据《郑和航海图》可知,郑和船队从苏门答腊开始的印度洋航段,起初依赖牵星术,即巩珍所谓“观日月升坠以辨东西,星斗高低度量远近”。例如,从苏门答腊到斯里兰卡航段,已不再沿环抱孟加拉湾的中南半岛和印度东海岸近岸航线,而是使用牵星术,直接横渡孟加拉湾。在《郑和航海图》中与此有关的有两幅牵星图,在巳龙溜屿上注明“华盖五指二角”。过了斯里兰卡以后,航行的主要依据是天文导航,也有两幅牵星图与此有关。在这四幅图中,有牵星数据70余条,一般绘出观测点的地理方位、星辰名称、星辰高度和角度等。有时除了牵星数据之外,还绘出针路和更数,表明当时在这些地段除天文定位外,还辅以罗盘和测距。在整个印度洋航行中,牵星使用的主要星辰是北辰(北极星)、华盖(小熊座中的两颗星)、小斗、西北布司星、西南布司星(双子星中的两颗星)、灯笼骨(南十字)、织女星、南门双星(半人马座的两颗星)、北斗头双星、西南水平星和七星(昴星团)等星座。有时牵星图中两个星辰并用,互相校正。例如当时的水手已知北辰与灯笼骨星高度之间的关系,即知此两星辰高度之和为15指半③。

明初郑和远航所使用的天文导航术称为“过洋牵星术”。“过洋牵星术”超过前人之处在于测定星辰距离海平面的高度,根据固定的高度数值导航。测量星辰高度的单位是“指”和“角”,测量观察的仪器是牵星板。“指”是中国古代天文观测的传统单位,初见于马王堆三号汉墓出土帛书《五星占》的占文,其中提到金星和月亮的相对位置:“月与星相遇也,月出太白南……三指有忧城,二指有□□……”这里的“指”所表示的度数约为1.9°。此外《乙巳占》和《开元占经》也有大量用“指”作为纬向量角单位的记载。这两部书虽然成于唐代,但有关内容却是引自战国时代成书的《巫咸占》。所以“指”这种单位的出现当早于战国时代。牵星术中的“指”,显然继承了上述中国古代测量术的传统。其基本含义也与战国、汉、唐相同。郑和所使用的“过洋牵星术”中,“指”所表示的度数为1°34′—1°36′。

明代李诩(1505—1592年)所著《戒庵老人漫笔》卷1中提到“苏州马怀德牵星板”,并描述其构造为:12块乌木制成的小片,从小至大,大者长七寸余,分别标为“一指”、“二指”,以至“十二指”,都刻有细分划。又有一块象牙,长二寸,缺四角,上有“半指”、“半角”、“一角”、“三角”等字样,颠倒相向。按此描述,牵星板是木制小方形板,共有十二板,最大的一块海边长约24厘米(合明尺7寸7分),为12指,最小的一块每边长约2厘米,为1指。

使用牵星板的方法,是观测者手臂伸向前方,手持牵星板,使板面与海面垂直,板下端引一定长之绳以固定板与观测者眼睛之间的距离。观测时,使板下缘与海天交线相合,上边缘与所测天体相接,便得天体离海平面的高度,单位是“指”。“指”以下是“角”,1“指”=4“角”。“角”的读数可从牵星板刻度读出,或用小象牙块量得。

这种牵星板应当就是郑和远航时使用的“过洋牵星术”所依赖的牵星板。其构造与阿拉伯航海家所使用的牵星板非常相似④。牵星术在阿拉伯文中作kamal,表示星高的单位称为isba’,其意义也是“指”。郑和“过洋牵星术”中的“指”与阿拉伯航海牵星术中的“指”的数值十分接近。郑和与他的船队中的一些人是元代随蒙古人入华的西域回回人的后裔,这位马怀德可能也是回回人,这可能是他们掌握“牵星术”的原因。所以从元代传至明代的“过洋牵星术”,应是中国传统的测星术与阿拉伯的测星术相结合的结果。

(三)私家海图秘本

除了《郑和航海图》一类官方海图以外,明清时期的舟师海商还有一些世代传下来的航海通书。清《台海使槎录上》提到“舟子各洋皆有秘本,名曰洋更”。这类图书是民间航海家的导航图籍,具有极高的价值。现存明代各种文献中提到过不少这类书籍。例如《日本一鉴》提到的《针谱》,《指南正法》提到的《罗经针簿》,《东西洋考》提到的《航海针经》,《西洋朝贡典录》提到的《针位篇》,还有《渡海方程》、《四海指南》、《航海秘诀》、《航海全书》等。正是有了这些世代在民间相传的舟子秘籍,中国航海业才能世世有替,一步一步地向更高的水平前进。

目前尚存的最重要的民间航海指南,是藏于英国牛津大学波德林图书馆的两部手抄海道针经《顺风相送》和《指南正法》。这两部书都出自普通航海者之手,是劳动人民自己的记录,毫无夸张之词,虽然书中带有一些迷信色彩,但客观地反映了明初到清代中叶中国与“东西洋”各地间的海上交往,对于研究海上丝绸之路的发展、东西方文化的交流都提供了可贵的资料。

(1)《顺风相送》

此书为英国坎特伯雷大主教牛津大学校长劳德(Arch Laud)于明崇祯十二年(1639年)赠给波德林图书馆的。劳德曾收购过欧洲一所耶稣会大学的藏书,《顺风相送》即为其中一种。估计此书为来华传教的耶稣会士在中国所得,然后转送欧洲,为一所耶稣会大学收藏,后又经劳德大主教之手传入牛津大学。

《顺风相送》应成于明中期以后。作者在其书的前言中说,他的著作本于周公的《指南之法》。《指南之法》大约是一部假托周公之名的航海针路书,作者说它“通自古今,流行久远”,其书“中有山形水势”,但传抄描绘有误,又迭经增减。可见至明代中叶尚存。《指南之法》是一部航海者必备的针簿,“行路难者有径可寻,有人可问。若行船难者则海水连接于天,虽有山屿,莫能识认。其正路全凭周公之法,罗经针簿为准”。但“古本年深破坏”,地名之“有无难以比对”。我们虽然不知道《指南之法》的具体内容,但作者说他将“南京直隶至太仓并夷邦巫里洋等处更数、针路、山形水势澳屿浅深攒写于后”,又提到“宝舟”、“永乐元年奉差前往西洋等国”等语,可见《顺风相送》乃由汇录《指南之法》和郑海航海资料而成。

这部书开头和中间有几篇咒文,祈求周公、玉皇大帝、妈祖等诸家仙师护佑出海者平安。而后介绍确定潮流、风向、潮水消长时期、用针法、福建至东西洋各地“山形水势深浅泥沙地礁石之图”(其中最远处为波斯湾的忽鲁谟斯),及福建地区往返东南亚、东南亚各港之间往返、东南亚各港往返南亚各港、南亚各港往返西亚各港、福建往返东洋的彭湖吕宋琉球各港和东洋各港之间往返的针路,实为了解西方殖民主义东来以前明代中国舟师导航术和当时亚洲西太平洋、北印度洋海区航线的第一手资料。

(2)《指南正法》

此书附于清初的《兵钤》一书后面,约成于清康熙末年,即18世纪初叶。书中序言说,是书经过漳州一位姓吴的人稽考校正过。清初福建民间知识分子中有一些担任“译士”即翻译,其中吴姓的不少。整理《指南正法》的吴氏应是其中一员,他大约是一位走洋下番的人物。他虽然作了整理,但并未做多少文饰工作,一些地名前后译名歧出,如长崎又作长岐,马六甲又作满剌甲、满喇咖,彭亨又作彭坑、彭坊之类。因此该书基本保存着原来的面貌。

书的开头处也如《顺风相送》一样有一篇前言,提到假托周公的《指南之法》,说《指南之法》中有“山形水势”,大约是用山水画来表示的海岸陆标,但因“描抄终误”,表示距离的“更数”又有增减,差错甚多,他本损朽不堪,“难以比对”。其文字与《顺风相送》者相同处很多,前言之后也与《顺风相送》一样有一篇祈求各路仙师保佑的祝文,不但标题近似,内容也大体相同,两者当源于一个共同的祖本。

但《指南正法》所记航线却与《顺风相送》有着明显的区别。《指南正法》中的中国前往外洋的起始港除了福建以外,还有广东、浙江,东洋航线的内容比较多,还增加了观星法。西洋的航线范围明显比《顺风相送》少,只到东南亚为止。

从《顺风相送》与《指南正法》两书中可以看出,从明初至清代中期,中国民间航海家所掌握的航线大致可分为以下几个地区:第一是柬埔寨、赤坎、暹罗地区,主要是中南半岛南部和暹罗湾地区往返东南亚各地的航线。二是马来半岛区,主要是马来半岛往返东南亚各地和印巴次大陆、斯里兰卡的航线。三是印度南部古里区,主要是阿拉伯海航线。四是爪哇区,主要是从爪哇岛往返东南亚各地和日本的航线。五是吕宋区,主要是吕宋往返东南亚和东洋日本的航线。六是日本区,主要是日本往返东西洋各地的航线。

①《史记·孟子荀卿列传》。

②《顺风相送·序言》,见向达校注本《两种海道针经》;并见福建集美航海学校收藏的《宁波海州平阳石矿流水表》。

③刘南威、李启斌、李竞:《过洋牵星图》,载《中国古代天文文物论集》,中国社会科学院考古研究所编,文物出版社1989年版,第369—380页。

④参见严敦杰:《牵星术——我国明代航海知识一瞥》,载《科学史集刊》第9期,科学出版社1966年版。

丝绸之路/沈济时.—上海:上海古籍出版社,2010年 ;