丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

第三章 高昌 胡汉交融之所

作者:芮乐伟 韩森

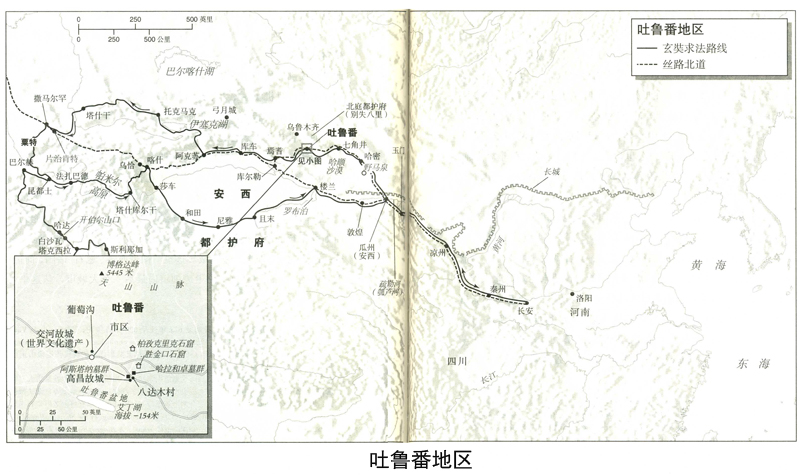

吐鲁番地处塔克拉玛干沙漠北道,连接着汉文化圈与伊朗文化圈。直到今天,吐鲁番还保持着一些国际化都市的感觉。在城市的每个角落都有卖馕的小贩。这是中亚和北印度的一种发酵饼。上世纪90年代中期有一次我在吐鲁番开会,一位研究伊朗语言的挪威教授早餐时兴高采烈地告诉大家,他早上又被驴叫吵醒了,上次发生这样的事情还是在伊朗,那时伊朗1979年的伊斯兰革命还没发生。在市区,总能看到很多汉族和维族的面孔。巴扎——甚至汉人也说“巴扎”而不说“市场”——的店主供应各式毯子、镶宝石的亮晶晶的小刀,并给所有的潜在顾客都端上一杯茶。

吐鲁番在历史上一直是一座多民族的城市。来自中国和撒马尔罕周边粟特地区的移民构成了最大的聚落。公元220年东汉灭亡之后,大量汉人迁入西北。高昌(今吐鲁番)和龟兹(今库车)是塔克拉玛干北道最大的两个绿洲。高昌的汉人无论男女都会合着伊朗音乐跳胡旋舞。这是一种旋转非常剧烈的舞蹈。(见彩图14)对于粟特人来说这里非常汉化,以至于他们把高昌径直称做汉城。1

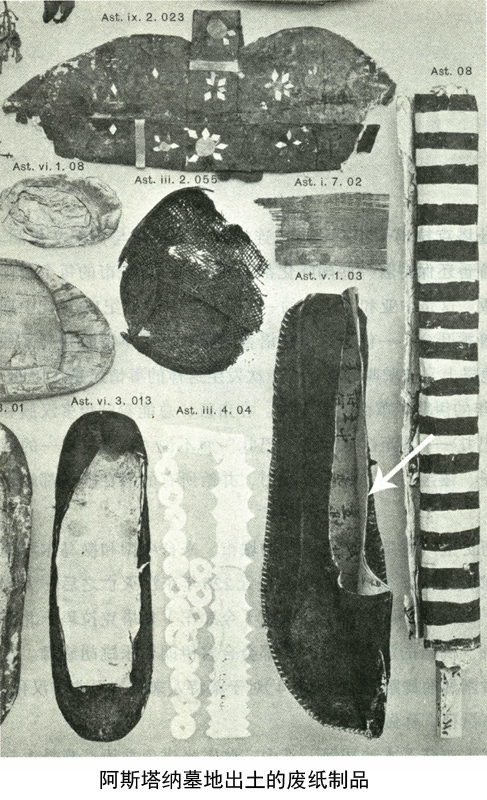

粟特人和汉人遮蔽了本地居民,其中一些本来讲龟兹语。高昌人在公元273年时就已经用汉字了。这是该绿洲出土的最古老文书的年代。吐鲁番出土的材料格外重要,因为当地人把有字的纸重复利用,做成鞋、腰带、帽子和衣服用来陪葬。如此这般偶然保存下来的未经剪裁的记载,使我们得以一窥巅峰时期丝绸之路上人们的生活。

公元500年之后,丝路南道逐渐被弃用。很多旅行者选择经高昌走丝路北道,玄奘(约596—664年)就是其中之一。629年,玄奘决定去印度研读佛经的梵语原文,因为这些佛经的中文译本根本读不通。2但他选择的出行时机实在差得不能再差了,当时唐朝刚建立,明令禁止出境。

玄奘回国以后,于649年向弟子慧立(615—约675年)详细讲述了自己的艰苦旅程。慧立把玄奘的口述记录了下来,这样我们才得以了解玄奘的印度之行。3据慧立记载,玄奘生于河南洛阳附近,十几岁时出家,618年隋朝崩溃时离开了洛阳。玄奘先在长安,后在四川读了十一年佛经。为了准备上路他学了梵语。这是佛教的经堂语言,也在寺院中使用。4

高昌距敦煌550公里,今天坐一夜火车或者一天汽车就能到达。然而如今旅行的便捷会让我们看不清过去旅途中实实在在的危险。玄奘的第一站是凉州,即今甘肃武威。这里“襟带西蕃、葱右*1诸国,商侣往来,无有停绝”。5凉州是这一路上唐朝境内最后一个大城市,从这里可以加入西行的商队。

城中的最高长官凉州都督劝玄奘放弃出境的计划。但当地一位僧人帮他继续前行到了瓜州。这里的州吏撕掉了朝廷下达逮捕玄奘的命令,劝他尽快上路。(瓜州在敦煌附近,玄奘没有经过敦煌。)伊吾(今新疆哈密)是唐朝境外的第一站。在瓜州,玄奘听说了去伊吾路上的障碍:首先是瓠芦河的急流,之后是北方的五座烽燧,专抓擅自出境的人,最后是莫贺延碛(今哈顺戈壁)。1907年,斯坦因追随玄奘的脚步重走了这一段路。据他估算,玄奘走了351公里。6他还发现慧立的记载非常精确,只有一点除外。慧立略去了第一和第四烽燧之间的两天路程,他也许是为了叙述简便才这样做的。

因为没有明确的路标,玄奘雇了一名向导带他去伊吾。向导名叫石盘陀。石姓表示此人来自石国(Chach),今乌兹别克斯坦首都塔什干。盘陀一名是粟特语Vandak的中文音译。这是一个常见的粟特名字,意思是某神的“仆人”。7盘陀把年轻的唐僧介绍给一位胡人老翁,此人曾经去过伊吾十五次*2,他劝玄奘用自己的马换他的老马**1。玄奘想起从长安出发时有位占卜师说他会乘一匹“老赤瘦马”出行,因此同意换马。

午夜之后***,盘陀和玄奘上路了。他们沿着瓠芦河一路向北到了一处可以过河的浅滩。盘陀砍下旁边的胡椒树搭了一座简易的桥,两人过河之后下马休息。半夜,玄奘觉得他看到盘陀持刀向自己走来——这是噩梦吗?——他诵经向观音菩萨求救,度过了危机。

第二天一早盘陀说他决定回去:“弟子将前途险远又无水草,唯五烽下有水,必须夜到偷水而过,但一处被觉,即是死人。”玄奘送给盘陀一匹马,之后便和他分道扬镳,只身一人走入沙漠。

慧立很生动地描绘了他师父独自旅行时的恐惧。玄奘在沙碛中前行,沿途的标识只有马粪和以前路人的白骨,他产生了幻觉,看到远处有不断变幻形状的数百军队的幻象。当他到达第一烽时在沙沟里躲到夜幕降临。当他在水源处喝水并用皮囊盛水时,忽然几支箭呼啸而过差点射中他的膝盖。他站起身来喊道:“我是僧,从京师来,汝莫射我。”烽上的守卫开了门,校尉邀请他入内过夜。校尉跟他说他的一个亲戚在第四烽会帮忙。在那里也有箭射向玄奘,他只得再次亮明身份,守卫便放行了。烽官让他直接去50公里之外的野马泉,那里是最近的水源。

玄奘孤身一人徒步前行,走了很久也没找到野马泉。他停下喝水却没拿稳水囊,把水全洒了。他灰心失望开始东返,后又决定:“宁可就西而死,岂归东而生!”玄奘在沙漠里走了五天四夜并再度向观音菩萨祷告,最后他的马终于把他带到了沙漠里的一处甘泉。玄奘喝水恢复体力之后,继续前行至伊吾。在那里,三名汉僧在一座寺庙中接待了他。他已成功越境。

慧立创作这部圣徒传的主要目的是记录玄奘经历的种种奇迹。其中玄奘从长安到高昌的旅程只占了不到一章的篇幅。和所有的圣徒传作者一样,慧立夸大了旅程的危险以显示法师的虔诚。但现代读者还是禁不住去琢磨一些细节。会有中国官员在他应该逮捕的人面前把逮捕令撕掉吗?玄奘为什么会送马给向导?此人之前拿刀威胁过他,之后又临阵脱逃,留下玄奘一人走最艰苦的一段路。无人随行的玄奘怎么可能走得完沙漠里的那段路?两个不同烽燧的长官都会对逃犯(即便逃犯是个僧人)放行吗?玄奘在沙漠里五天四夜没有水是怎么活下来的?(不过赫定在1896年确实曾经在没有水的情况下在沙漠里坚持了六天五夜。)8

尽管玄奘肯定从一开始就打定主意要直接去见唐朝在西域的最主要对手西突厥可汗,在慧立的讲述中玄奘变成了忠诚的唐朝子民,离开唐朝国土之后才决定去见可汗。9

无论玄奘出境时的情况如何,他的经历跟北道上的普通旅人有着显著差别。从瓜州到高昌的那一段路,玄奘是一个人走的,但是其他所有人几乎都是跟商队一起走的。还没有出境禁令的时候,商队会在边境申请一个旅行许可,由向导带着走过沙漠里难找的路。如果他们躲过了路边白骨遭遇的种种灾难,就能走完全程。玄奘的路线突显了高昌在丝路上的重要性。这里和龟兹一样,是当时西域最大的城市之一。

正如慧立所讲,玄奘一离开唐境,运势就变了。在丝路北道上,伊吾之后的绿洲便是高昌,当时是高昌国的国都。高昌国王麴文泰派人去迎接玄奘。僧人和他的向导在晚上赶路,到达王宫时已经是午夜,国王及其随从打着火把出来迎接。国王和玄奘一直谈话谈了一整夜。第二天一早,玄奘还在睡觉,国王夫妇就在他门口等着,这样可以早上第一个问候玄奘以表示自己的虔诚。玄奘搬进了一座寺院,住了十天,然后决定继续上路。

高昌王想劝他留下:

自承法师名,身必欢喜,手舞足蹈,拟师至止,受弟子供养以终一身。令一国人皆为师弟子,望师讲授,僧徒虽少,亦有数千,并使执经充师听众。

玄奘不同意,二人便开始争吵。高昌王威胁要把玄奘遣送回国。玄奘坚持要走,国王就把玄奘锁在宫里,并每天亲自给他送饭。玄奘开始绝食,连续三天水米不进。第四天,国王终于让步,二人达成了妥协:玄奘在高昌再待一个月,讲《仁王经》。国王则为玄奘之后的旅行准备礼物。

一个月之后,国王派了四名新度沙弥和二十五名随从与玄奘同行,并给他们提供面罩、手套和靴袜。他还给了玄奘很多绸缎和金钱,足以支持他游历二十年:黄金一百两,银钱三万,绫及绢等五百匹。七世纪的丝路上,金银币和丝绸都是通货。比这些更重要的是二十四封国书,一封给西突厥可汗,二十三封给沿路的其他国王,他们和高昌王一样,都是可汗的同盟。10

玄奘的路线让他可以尽量处在西突厥及其同盟的控制区内。高昌王给可汗的礼物是五百匹绫绢,两车水果(可能是干果)。可汗的牙帐建于碎叶,位于伊塞克湖的西北角,今吉尔吉斯斯坦托克马克西南阿克·贝希姆遗址。虽然高昌王有冰屋让他可以在冬天享受水果,但不可能把新鲜水果一路送到可汗的大帐中。玄奘于冬季从高昌启程,其时很可能是629年12月。11

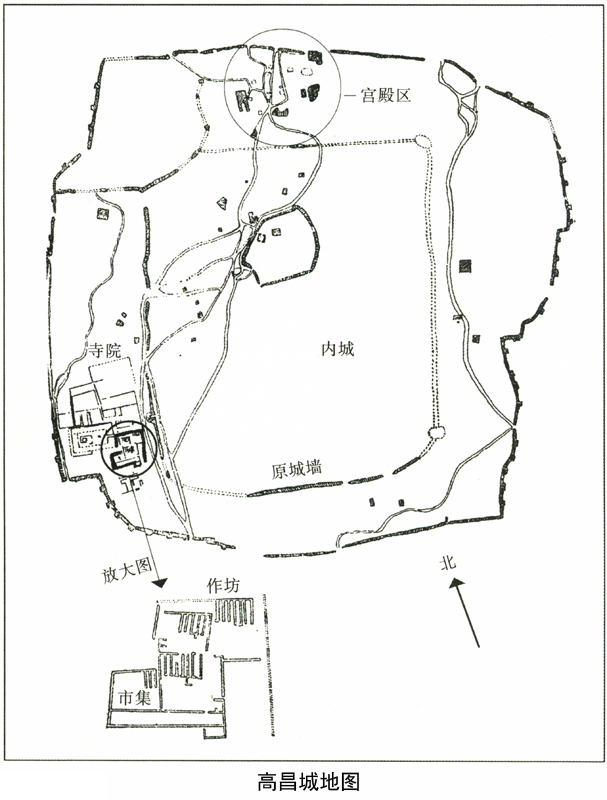

高昌麴氏家族从502年开始掌权。12虽然麴氏也许并非汉人,但他们完全汉化了。《后汉书》记载吐鲁番的原住民车师人“庐帐居,逐水草,颇田作”。13车师王的墓葬证实了他们的游牧生活,其中有人殉的方形墓坑和葬马的圆形墓坑。14公元前60年匈奴衰落时,有位车师王向汉朝称臣,汉朝随即在交河城驻军。之后的几个朝代基本一直控制着这里直到公元450年。交河城地处两河交会之处,地势非常险要。经过联合国教科文组织整修,今天游客可以沿着石板路走在交河故城里,参观一个个有标识的古代建筑。15

在汉人统治的几个世纪里,很多汉人迁移至此,很多当地人也学会了汉语。与尼雅和龟兹一样,三四世纪时,这里流通的货币很少,当地人以丝绢为通货。吐鲁番出土的最早汉文契约年代为273年,记载了一件以20匹练换一口棺材的交易。16契约中的练是指煮过的丝绢,这样可以去掉丝线最外面的一层物质,使之更易上色。几个世纪以来吐鲁番人一直偏好练绢,同时也用毯子和定量的粮食作为交换媒介。

麴氏家族于502年开始掌权,完全接受了汉人文化。和很多汉人统治者一样,他们也扶持佛教。他们模仿中原的官僚体系,以汉语为行政语言,城门也都有标准的汉语名字。学生在学校里学习汉文经典、正史,但他们也将其翻译为本地语言,可能是龟兹语或粟特语。17

640年唐朝军队灭掉高昌国之后,这里变得更加汉化了。曾经款待过玄奘的麴文泰(623—640在位)是第十任也最后一任高昌王。他在唐朝进攻时忧惧而亡,其子投降。唐朝在这里设西州,建立了直接统治,交河成为西州治所。唐朝还在此处设安西都护府,总管西域事物。18

唐朝的三百多个州都实行同样的制度,因此西州的官员也要按照均田制的规定授田。授田的依据是籍帐,即户口簿。籍帐中会列出户主、所有家庭成员、其他同住的人,及各人应纳的税。所有男丁都要纳三种税:租(粮食)、庸(劳役)、调(布匹)。籍帐中还包括老者、幼儿、残疾人以及女性,这些人的税赋得到减免。按规定,籍帐每三年都要重新制作。

每个以男丁为户主的家庭都可以得到20亩永业田(死后可以传给后代)和80亩口分田(死后交还政府)。19官方鼓励在永业田上进行长期投资,比如种桑以养蚕。每三年就重新分配的口分田则用来种庄稼。

640年,西州为每个家庭制作籍帐,共得8000户,37700口。20(100年后户数增加至11647。21)因为西州耕地稀少,籍帐中列出实授田(一般五亩左右)和未授田。尽管官方明白这里没有足够的耕地,永远也不可能把未授田授满,但纸面上的这种做法显示了对唐代律令的遵守。基层的灵活性使得唐朝法律很成功。官员可以因地制宜地实行各项规定。

我们之所以能知道唐朝西州官员记载了未授田是因为西州人有用废纸给死者做衣服、鞋帽和腰带的葬仪。似乎其他地方的唐朝人也用纸给死者做冥衣,不过这些衣服没有保存下来。22也许生者相信纸有一种能升入阴间的性质。之所以说升是因为佛教徒认为天国在人世上方某处。有一件吐鲁番出土的鞋样年代为五世纪早期,鞋底用蓝墨水写着一个“升”字。23

因为纸很贵,所以吐鲁番人用废纸做冥衣,其中有些是没用了的官文书。据中文正史记载,高昌国的官员处理完一件事务之后会把所有文书都处理掉,只有籍帐不会被扔掉。640年唐朝灭高昌,所有高昌国的文书都作废了。此外,为了减少文书所占空间,唐朝规定所有文书只保留三年。24有时也用民间材料做冥衣,包括信件、契约、诗、药方、学校作业等。吐鲁番文书的迷人之处就在于冥衣的内容包罗万象。

吐鲁番的干燥气候有助于保存纸张织物等。吐鲁番绿洲是一处海拔极低的盆地,形成于几百万年前,那时印度板块和欧亚板块碰撞挤压形成了喜马拉雅山脉。吐鲁番的最低点在艾丁湖干涸的湖底,低于海平面154米。这是地球上海拔第二低的地方,仅次于死海。吐鲁番异常炎热且干燥,因此有时被称做“火州”。夏天的温度经常能达到40多度,没有空调的话人会非常难受(当地的半地下房屋可以保持凉爽),但对于吐鲁番著名的甜瓜和葡萄来说这个温度却非常合适。除文书之外,吐鲁番干燥的气候还保存了绢花以及100具以上的干尸。(见彩图1)

1915年1月18日,当斯坦因来到高昌古城外不远处的阿斯塔纳墓时,墓葬已经被彻底盗挖过一遍了。一位名叫马希克的当地盗墓者告诉斯坦因,自己和父亲已经亲自检查过遗址中的每一座墓。

我们的特别墓地助手马希克由于长期的实践,在给死人搜身方面已经毫无顾忌,他把骷髅的颌骨敲碎,从口腔中取出了一枚薄薄的金币。……马希克宣称他是第一批从经验中学会要在死人嘴里找金币银币的人,但他的搜索很少得到回报。25

在阿斯塔纳和喀喇和卓的墓葬中,斯坦因发现了许多物品,包括马希克从死人口中撬出来的钱币。但他和之后的其他发掘者都没有意识到这座墓葬群中到底有多少文书。

今天的阿斯塔纳墓向游客开放。游客可以顺楼梯进入两座墓葬观看墓中的壁画。只有考虑到以下两点才能认识到这座遗址的可观之处。第一,遗址非常大,东西长2.4公里,最宽处可达1.2公里;第二,历史学家从在里面发现的文书中得到了海量的历史信息。

当地的考古学家认识到阿斯塔纳墓群虽然已经被严重盗挖,可还有很多文物。直到1958年,从没有人系统发掘过这里。这一年中国开始“大跃进”。试图以高强度的群众运动把中国经济拉到英国的水平。所有农场、工厂和单位都要提高产量以达到指标。这些指标很多都非常高,不可能达到。在很多地区,强制的集体化以及对农业的忽视造成了严重的饥荒,饿死很多人。26

新疆的考古学家们也有指标:上千件的文物。27他们在几个不同的地方都挖了探坑,其中收获最大的都在阿斯塔纳。考古学家没有经费雇人挖掘,当地政府同意让他们在修路和挖水渠的工作队旁边挖掘,这样可以省去雇工的费用。考古学家发现了非常多的墓葬。今天,当吐鲁番当地的考古学家讲述当时一卡车一卡车的文物被运往乌鲁木齐的博物馆时,其语调就好像其他人讲述二十世纪早期欧洲探险家用一队一队的骆驼运走文物时一样。考古学家们完成了指标,对遗址的发掘一直持续到1975年。这些年中中国经历了各种政治运动,特别是1966年到1976年的“文化大革命”。发掘的重点总是在于文物的数量,因此考古报告的水平常常不高。28有时不能通过这些匆忙发掘之后的考古报告确定某件文物来自哪座墓葬。

遗址中出土文书的待遇则要好得多。武汉大学历史系的唐长孺教授高瞻远瞩。在他的领导下,政府组织了一群学者在北京会面,分析遗址中的文书。有时一件文书被分成几块,分别用在不同的衣物上。学者把这些部分摘下来,拼出文书的本来面目。所有修复的文书都发表了,每一件都有清楚的照片及录文。1959年以来,考古学家在阿斯塔纳和喀喇和卓共发掘墓葬465座,其中205座有文书出土。29截至目前,发现了大概2000件文书,其中有超过300件的契约。30

这些文书给我们提供了难得的机会,可以一窥273到768年之间丝路上普通人的生活。这两个年份分别为最早和最晚的汉文文书的年代。在高昌国建立之前,吐鲁番的统治者与尼雅和龟兹的统治者一样也进行互派使者的活动。有一件477年的文书列出了招待来自如下几个国家使节的花销:中亚的柔然(欧洲人称之为阿瓦尔人)、塔里木盆地南缘的子合国(今叶城)、定都于建康的刘宋(420—479年)、北印度的乌苌国,以及很可能指南印度的“婆罗门国”。31

从这一连串的使节可见高昌统治者当时与哪些国家维持着外交关系,但看不出高昌最重要的贸易伙伴是谁。吐鲁番出土的其他钱币和文书明白无误地一致表明,伊朗世界,特别是撒马尔罕附近的东伊朗世界,而非罗马,才是高昌最重要的贸易伙伴。640年唐朝征服这里之后也是如此。

早在公元300年,高昌人就开始使用伊朗西部萨珊王朝打造的银币。萨珊银币以其85%到90%的高纯度著称,且有着鲜明的特点。32每枚银币的正面都是在位国王的侧面像。每位国王都有独特的王冠,可以以此来分辨不同的国王。此外还刻有中古伊朗文的王名。银币反面的图案是有两名护卫的火坛,表现萨珊王朝的国教祆教。(见彩图4B)中国境内发现的最古老的萨珊钱币年代为四世纪,发现于高昌故城的窖藏中。由于流通不广,很多这些早期钱币都没什么磨损。33吐鲁番出土的四世纪文书中记载当地用绢帛付账,与钱币流通不广的印象相符。

最早提到银币的文书是一件衣物疏,即记载死者随葬物品名称和数量的文书,其年代为543年。其中列出了100枚银币、100枚金币以及100009000丈(一丈约合3米)“攀天糸”。34尽管衣物疏中没有说明银币来自哪里,但此时中国的钱币是铸造的铜币,所以这些银币肯定来自萨珊。织物和钱币夸张的数量显示放在墓中的是替代品而不是实物。

最早提到真正银币的文书是一件584年的租约,其中记载用五枚银币租一亩地。类似的契约一直持续到677年。人们用银币租地、租树、租牛车、租房子、买地、雇人替自己去烽燧站岗、借债以及交税。35阿斯塔纳的一件粟特语契约记载了639年一桩以120枚“高纯”银币购买一名女奴的交易。这与汉文契约中银币使用的情况相符。36

文书显示吐鲁番人在六世纪末到七世纪末使用银币。发现的钱币也证实了这一点。考古学家在高昌故城发现了130枚萨珊银币,在阿斯塔纳墓群发现了30枚,其中很多都是斯坦因的助手马希克从死人口中撬出来的。37萨珊银币在640年唐朝征服之后依然在流通。甚至在651年萨珊王朝灭于伊斯兰军队之后也是如此。阿拉伯征服者改用阿拉伯总督打造的阿拉伯—萨珊银币。与萨珊银币一样,这种银币重约4克,只不过银币正面的萨珊国王肖像换成了阿拉伯总督的肖像,还加了一段阿拉伯语铭文。38

在中国总共出土了大概1300枚萨珊钱币。其中大多数发现于新疆。39在吐鲁番以西很远,喀什以西,今乌恰县(维语名为Ulugart)深山中的一条小路旁,考古学家发现了中国境内最大的银币窖藏。1959年,一个修路队用炸药拓宽路面时在石缝中发现了13根金条和947枚银币,其中很多都锈在了一起。发现银币的这座山在高昌通往西突厥牙帐(今吉尔吉斯斯坦伊塞克湖西北)的大路旁。发现地点是高山底部的一个大石墩,非常偏僻。肯定是什么人(也许是商人?使节?强盗?)把钱藏在此处,之后没能回来取走。40这947枚银币包括萨珊银币以及阿拉伯—萨珊银币。阿拉伯—萨珊银币的出现可以把整个窖藏的年代定在651年萨珊王朝亡于哈里发的军队之后。四分之一的银币是萨珊银币的中国仿制品,这说明银币对于西域人来说一直很有吸引力。41

七世纪晚期947枚银币的购买力如何?吐鲁番发现的一组文书给我们提供了一些线索。这组文书出土于一位死于673年放贷人左氏的墓中。其中有一封折好的信,来自死者的一名仆人。他在信中说自己对于六年前(即667年)500枚银币的失窃不负任何责任。和许多汉人一样,这名仆人也相信阴曹地府的判官既会向死人也会向活人施以惩罚。该信显示当地富人手上随时都可能有多达500枚的银币。

放贷人左氏墓中还埋有15件完好的契约,记录此人常放小额贷款。金额在10到40枚银币之间或3到30匹帛练之间。政府规定大宗交易比如奴隶或牲口要用丝绢结算,价低的物品用钱币,可能是因为钱币经常供应不足。左氏按规定在661年用6匹练买了一名女奴,668年用450枚银币买了90束草。15件契约中,8件为贷练契或贷银钱契,五件为租地契,其中至少一件是租给曾经向他借过钱的某人。和其他的吐鲁番文书不同,这些契约都被完好地放置在墓中,可能因为左氏生前没有要回贷款想死后继续追缴。42

此人墓中的借贷契约中收取的利率基本一致,为每月10%到15%。这利率对于当时的人来说也是非常高的。唐律规定月利率不能超过6%。43因为各种原因欠债的普通人会到放贷人那里借钱以度过难关。我们有时并不知道借钱人到底出了什么事,但是他们肯定没有还钱。因为如果他们还了,放贷人在结清最后一笔款时会按照习惯把他的那份借据撕掉。

在高昌人使用银币的同时,中原人在公元前二世纪以来就一直在用五铢钱。高昌及高昌以西地区用银币、内地用铜币这种通货上的差别,在640年唐朝征服之后仍然存在。公元700年左右西州人才慢慢改用铜币。他们常把1000枚铜币串起来,称为一贯。提到银币的阿斯塔纳文书中,年代最晚的为692年的一件税单,里面特别提到铜钱和银币的汇率:2枚银币等价于64枚铜币。44

六、七世纪银币在吐鲁番的流通再一次说明在丝路贸易的鼎盛期,即当唐朝在西北大量驻军时,中国的主要贸易伙伴是伊朗世界而非罗马。我们知道,在中国境内到目前为止从未发现过罗马共和国(公元前509—前27年)和之后的罗马帝国(公元前27—公元395年)发行的钱币。宁夏自治区的首席考古学家罗丰在彻底调查之后得出结论,中国出土的拜占庭苏勒德斯币*3中,年代最早的(二枚)来自狄奥多西二世(Theodosius Ⅱ,408—450年在位)时期,埋藏于六世纪早期,而最晚的则在八世纪中叶。45

这些拜占庭钱币的时期与萨珊银币的时期有所重叠,二者常常同时被发现。中国出土的金币比银币少得多,新疆出土了11枚,中原出土了37枚,一共48枚。银币共出土了1300多枚。46所有这些金币都是苏勒德斯币。这种金币由君士坦丁大帝(306—337年在位)首先发行,每枚含金量为1/72罗马磅,合4.55克。正面为拜占庭皇帝像,背面为十字架或耶稣像。47穆斯林军队灭掉萨珊之后,又征服了拜占庭帝国的一大块土地。与把祆教元素从银币上去掉一样,伊斯兰造币厂把苏勒德斯币上所有的基督教元素都去掉了。

仔细检查之后会发现很多拜占庭金币都是赝品。48有时重量轻于真币的标准重量,或者皇帝肖像的细节不对,或者铭文的字母不对。49很多上面还打了孔,显示金币曾被缝在衣服上,很可能是当护身符用。(彩图4A中即有一枚有孔的。)

中国境内单次发现的金币最多为五枚,更多时候发现的是单个金币。50考古学家没有发现任何跟乌恰或者吐鲁番银币窖藏类似的金币窖藏。这也说明拜占庭的金币仅有仪式上的用途,在吐鲁番或者中原并没有作为真正的货币流通。51阿斯塔纳文书中没有一件交易是用金币完成的。从墓中发掘出的金币常常是护身符。乌恰窖藏的947枚银币和13根金条更证实了这条基本规律:白银以钱币的形式流通,黄金则铸为金条使用。

银币的广泛使用说明吐鲁番处在伊朗文化圈与汉文化圈之间。丝路贸易期间,吐鲁番吸纳了很多外来移民,其中来自撒马尔罕的粟特人最多。在四至六世纪,粟特人陆续来到吐鲁番定居,其迁移速度在651年萨珊灭亡以及712年伊斯兰征服撒马尔罕之后明显加快。

尽管粟特人以经商闻名,生活在吐鲁番的粟特人则从事很多种职业,包括农民、佣兵、客栈老板、画师、皮匠、铁器商人等。52当高昌国或者唐朝地方官制作籍帐时,并不标出谁是粟特人。因此,现代学者必须通过分析人名来判断谁是粟特人。尽管汉人一般把粟特人称做“昭武九姓”,绝大多数粟特人都用以下七种汉姓:康(撒马尔罕)、安(布哈拉)、曹(劫布呾那[Kabudhan],泽拉夫善河以北)、何(屈霜你迦[Kushaniyah],撒马尔罕和布哈拉之间)、米(泽拉夫善河东南,一说在片治肯特[Panjikent])、史(羯霜那[Kesh],今沙赫里萨布兹)、石(赭时[Chach],今塔什干)。53

两位研究粟特语的日本学者吉田丰和影山悦子最近重构出45个粟特人使用的汉语名字的粟特语形式。54很多来吐鲁番的第一代粟特移民都用这种名字,而在中国已经生活了好几代的粟特人则倾向于给自己的孩子起传统的中文名,这情形类似于来美国的第一代移民常常给自己的孩子起非常美国化的名字。

除了姓名之外,来到吐鲁番的粟特人也逐渐改变了自己的葬俗,按照汉人的习俗下葬。55因为祆教徒相信尸体会污染土壤,按传统他们会把死者尸体曝露在外,让食腐动物把肉吃光,再把洗干净的骨头收殓在纳骨器中埋葬。吐鲁番出土了两件纳骨器。56祆教徒会杀牲献祭,祭祀祆教主要神祇,包括树神、石神、山神、风神以及至高神阿胡拉·马兹达。57主持这些仪式的人很可能是粟特聚落中被称为萨宝的政治宗教领袖。58

很多在吐鲁番生活的粟特人采用了汉式葬俗,比如陪葬品中有木主,代表在阴间服侍死者的仆人。59最近在高昌故城东北的巴达木村发掘的一座墓葬群中发现了八十多座粟特墓葬。根据汉语墓志中记载的墓主姓氏可以看出墓主均为粟特人。60粟特人名的规律可以让我们判断在记载了每位家庭成员姓名的籍帐或其他文书中出现的人名里哪些是粟特人。61

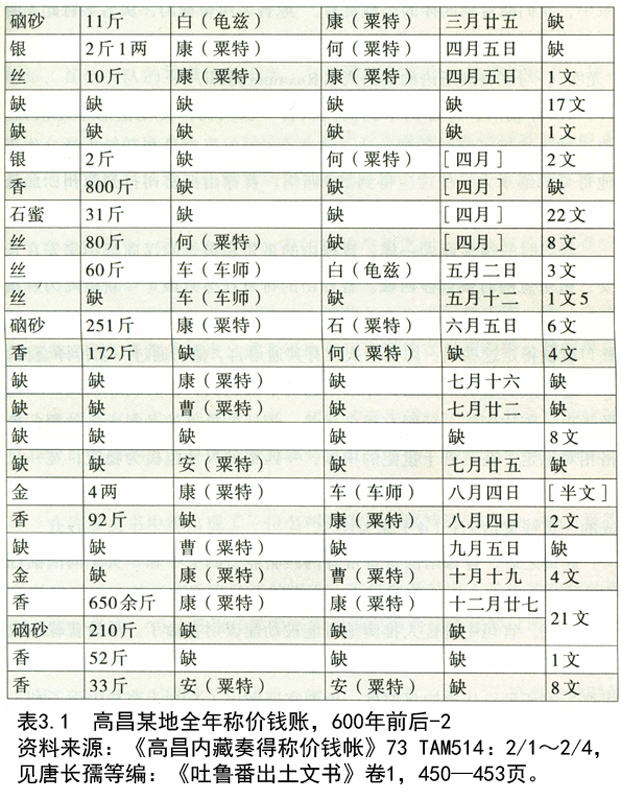

公元600年左右,48位商人缴纳了一种名为“称价钱”的税,高昌国的官员记下了这些商人的名字,以及他们互相交易的货品。62货品称重后,以银币为单位算出应缴税额。这组被深入研究的文书被发现的时候是十张鞋样,是从《称价钱账》的四个部分中裁出来的,其中记录了七世纪早期某年一整年的一系列交易。关于丝路商贸中所交易的商品,这组文书提供的信息最丰富。阿斯塔纳墓出土文书给人带来的喜悦和遗憾在这组文书中得到了充分体现。它们一方面提供了比其他任何材料都要多的信息,另一方面又因为被剪成了鞋样,因此很不完整,缺失了很多部分。

即便如此,这些记载显示出了粟特人在丝路贸易中所占的统治地位。买家和卖家加在一起共有48人,其中41人为粟特人。63从称价钱的记录上看,交易并不频繁,每星期只有几件而已,还有好几个星期没有收上来任何税款。64

官员们记录每天的交易,每月两次清点收上来的银币。每两斤白银收两枚银币(8克),税率不到1%。学者们并不知道公元600年的一斤有多重,要么是旧制的200克,要么是新制的600克,前者的可能性更高。由于实际重量不能确定,下页表使用原始的重量单位斤两(十六两为一斤)。65

《称价钱账》记录了在一年多的时间里进行的37次交易。鍮石(即黄铜)、药、铜、郁金根、石蜜只交易了一次,其他货物则多次出现:金、银、丝、香(香的范围很广,包括焚香、香料和药材)以及硇砂。账上唯一比较少见的一件物品是硇砂,这是一种染布、鞣革时使用的材料,也用做降低金属熔点的助焊剂。硇砂一共出现六次,重11至251斤不等。与此类似,香的交易额也大小不一,低至33斤,高可达800斤,这是账上所记最大单笔交易量。与预期一致,黄金的量都很小,从四两到半斤多不等。银的量最大不超过8斤。文书中没有提及绢,多少有点令人吃惊,其实这是因为绢按尺寸计价,不属于按重量交税的物品。66

《称价钱账》中并未列出某位商人的全部货品,只有单笔销售的记录。其中最大的交易额为800斤,只需几头牲口就可以运走。67在本书开头提到的一位汉商与其贸易伙伴的弟弟打官司所留下的一系列双方辩词的记录中,我们能看到同样的小额贸易。68原告名叫曹禄山,从名字看此人明显是粟特人。曹是昭武九姓之一,禄山是粟特语Rokhshan的音译,意为“光明”,与来自波斯语的英语人名Roxanne同源。

670年前后,曹禄山来到衙门状告一位汉商,要他偿清未还债务。他说被告违反了唐朝的契约法,该法在640年灭高昌起开始生效。作为他哥哥的继承人,他理应得到275匹绢。曹禄山把官司打到西州,此处在670到692年间也是安西都护府的所在地。

与当时的很多商人一样,曹禄山的哥哥和被告的汉商都把家安在长安,做生意的时候远涉西域。曹禄山的哥哥在弓月城(今新疆阿力麻里古城,接近哈萨克斯坦边境)遇到那名汉商,并借给他275匹绢。几头牲口就驮得走这些绢。因为两人没有共通语言,他们通过一名传译交流。

这件案子表明,素绢,即未染色的平纹丝绸,在唐朝和铜钱一样用做货币。相比铜钱,丝绢有很多优势。铜钱的价值波动很大,丝绢的价格相对稳定。在三到十世纪的中国,一匹绢的尺寸也极为稳定,宽一尺八寸(56厘米),长4丈(12米)。69绢也比铜钱轻很多,一千枚铜钱穿成的一贯钱重达9斤(4千克)。70

放贷之后,曹禄山的哥哥带着两匹骆驼、四头牛和一头驴向南前往龟兹。这七头牲口驮着他的货物,包括丝绢、弓箭、碗和马鞍。他没能走到龟兹。官司中有证人推测他可能被劫匪谋财害命了。尽管曹禄山没有原始借据,但他找到了两名借据签署时的见证人,都是粟特人。根据唐律,人证足以代替协议原件。唐朝官府做出了有利于曹禄山而不利于汉商的判决,要求汉商还债。

曹禄山的哥哥带了七头牲口拉货。从吐鲁番出土的12件过所中可以得知,其他商队的规模也差不多。与尼雅和库车出土的类似文书一样,这些过所记录了商队的组成,包括人员和牲口,出发地、目的地以及一路上允许经过的所有地方。每位旅人都要在上路之前申请过所,上面会列出他的最终目的地、途经各站,以及随行的人员和牲口。此外,每入一州境,都要取得验明随行人员和牲口的文件。

在每处关卡,有的在州中,有的在州与州之间,当地官员都要查验随行的所有人,分为亲戚、作人(即仆人)和奴隶,并要确认所有牲口都合法地属于过所持有人。唐律禁止把债务人充当奴隶还债,唯一合法的奴隶必须父母都是奴隶,或者经由登记在册的卖身契购得,且奴隶主必须持有相应的市券*4。71唐律对于牲口也同样严格。对于买来的牲口,旅人必须持有市券才能把驴、马、骆驼或者牛带过关卡。与龟兹的官员一样,吐鲁番的官员并未记录商队带了什么货物。但是过所确实给出了商队的规模,一般有四、五个人和十头左右的牲口。72

在许多文书中都出现了一位名叫石染典(粟特语Zhemat-yan,意为“Zhemat神的宠儿”)的商人,因而我们可以得知此人在732到733年间的种种活动,并了解政府监管的强度。石染典及其家人是正式在籍的西州百姓,他有一份从瓜州经敦煌至伊州再向西前往龟兹的过所,其路线与玄奘类似。文书中保存了从瓜州到敦煌途中四名官员四次勘验商队的记录,三月十九日两次、二十日一次、二十一日一次。73石染典来的时候带了两名作人一名奴隶十匹马,回去的时候又买了一匹马(18匹绢)和一头骡子。74因为他带着证明交易合法的市券,所以被允许通过。石染典做的是小额贸易,他用十匹马拉货,不时买卖个别牲口以增加收入。

官员会拦下文件不合要求的商队。733年,长安人王奉仙在安西(即今库车)服役后返京。有人欠了他三千文钱,他为追债偏离了既定路线,并为此申请了一件新过所。此人后来于一座不在即定路线上的城镇被当地官员拘捕。他解释说他之前因为患病无法赶路,且有人作证,最终得以放行。75吐鲁番出土的过所与尼雅、库车出土的一样,都表明旅人处在官府严密的管控之下,没有官方许可不能偏离既定路线。

每当商队经过关卡进入一个新市镇,就有旅店可以存货,有医生可以治病,还有妓女,与今天一样,极少有关于她们活动的文献材料。76商队会去他们经过的每个城镇的市场。唐律要求管理市场的官员监市每十天检视一次市场,并记录下所有在售商品的高中低三种价格。77由121块残片组成的《唐天宝二年(743年)交河郡市估案》便是这样一份西州交河郡的市场物价表,其中一部分的日期为某月十四日,另外一部分为二十八日,这说明官员分两次收集了这些信息。78唐朝的市场分行排列,同类商品在同一行贩卖。《交河郡市估案》列举了十多行中的350多种商品。

这份物价表尽管内容丰富,但并不能反映出市场的所有情况。有些高中低三种价格显得太规律了,比如总是6/5/4。表中的所有牲口无论牙口和健康状况如何,价格都一样。表中也没有某种在售商品的总量,或者共有多少家商铺出售某种商品。

和今天中国的市场一样,西州的市场出售各种面粉和粮食以及洋葱、大葱等蔬菜,也出售锅碗瓢盆等日用品以及马、骆驼、牛等牲口,甚至可以花25/22/20文钱买到一车粪肥。

市场中还出售很多来自伊朗世界的商品,其中很多也在《称价钱账》中出现过:硇砂、香料、糖、鍮石。《交河郡市估案》中列出了七十多种药材。因为要经陆路运来,进口商品大多都很轻便。但也有个别较重的商品,比如鍮石挂耳镔铁横刀价格为2500/2000/1800文,而本地生产的刀则要便宜得多,只有90/80/70文。来自西方的最大商品是牲口:突厥骟马、波斯骆驼。这些牲口可能是被赶着来到西州的。马价为20/18/16匹绢,骆驼价格为33/30/27匹绢79,应该很容易就能在驻扎于此的唐朝军官中找到买家。绢帛行中出售产自四川、河南和其他内地省份的丝绢,这些恰恰就是拨给士兵的税绢。

《交河郡市估案》中的市场是由做小额贸易的商人供给的,这些商人带着由十到二十头牲口组成的小型商队流动,这种商业规模与《称价钱账》以及过所中的记载一致。与人们通常对丝路贸易的想象不同,中亚经济的主要动力来自唐朝。从七世纪三十年代讨伐西突厥开始,唐朝向西域注入了大量军费。为了打仗,唐朝把从内地征收的丝绢运到凉州和秦州(今甘肃天水),之后继续向西转运到离前线更近的地方。80新疆发现了二十件以上这种来自内地的税绢。81

640年唐朝征服高昌建立西州,紧接着便在此驻军,人数可能有几千。我们虽然讲唐军,但很多士兵并非汉人而是当地人。82在670到692年之间,包括龟兹的西域大部陷入吐蕃之手,其结果是八世纪不断增长的军事开支。《通典》是第一部全面关于典制的百科全书。据其作者杜佑(735—812年)估计,713年的边防支出为200万贯,741年为1000万贯,755年为1400~1500万贯。唐朝官员把铜钱的贯、粮食的石,以及丝绢的匹合为一个总计单位。因为保存下来的数字之间相互矛盾,无法弄清其具体价值。83

无论如何解读这些数字,唐朝政府的支出都大得令人难以置信。随便一笔支出都让吐鲁番文书中记载的那些交易相形见绌。在八世纪三四十年代,中央政府每年向西域的军事重镇输送90万匹绢*5。在742年以前,大约有5000名唐朝士兵驻守在西州,然而来自当地居民的税收只够支付军事开销的9%。84唐朝政府的军饷以绢的形式向丝路绿洲的本土经济注入了海量的资金。

这些唐朝中央政府的巨大支出在安史之乱后戛然而止。叛乱迫使唐朝撤出中亚,差点使其垮台。叛乱的首领是安禄山,其父是粟特人,其母是突厥人。他从为唐军买马的牙郎一路做到了三镇节度使。85(安禄山的名字是粟特语Rokhshan的汉语译音。)玄宗(712—756年在位)绞死了谣传与安禄山私通的杨贵妃,他的儿子肃宗(756—762年在位)不久宣布继位。因为中原大部都在叛军的控制之下,唐朝的税收在755年之后一落千丈,西北的唐军也不再给士兵发军饷。86唐朝皇帝没办法,只能雇回鹘兵平叛。直到763年已经极度衰弱的唐朝终于成功平息了叛乱。

在唐军平叛的过程中,回鹘军队于762年占领了洛阳。回纥人的领袖在这里遇到了一位粟特摩尼师,此人向他介绍了摩尼教的基本教义。这次命运的相会对五十年之后归入回鹘人治下的吐鲁番产生了深远的影响。87摩尼教是由先知摩尼(约210—276年)在伊朗创立的宗教。其教义认为,光明与黑暗的力量一直在为控制宇宙而永恒争斗。回鹘可汗将摩尼教立为国教,并把他的决定以三语语言(粟特、回鹘、汉语)刻在一通石碑上*6。88在世界历史上,这是第一次也是唯一一次有国家把摩尼教立为国教。

唐朝由于叛乱而衰弱,吐蕃帝国趁机扩张自己的势力。八世纪八十年代,吐蕃军队进入甘肃,786年征服了西州以北不远的北庭都护府(别失八里),792年又攻下了西州。803年,回鹘从吐蕃手里夺得了对吐鲁番的控制权。840年,蒙古高原的回鹘人被黠戛斯人攻破。回鹘的一部逃至西州,并于866至872年之间某年在此建立了一个新的回鹘汗国,以西州为首都。89另有一个回鹘汗国于东方的甘州(甘肃张掖)建立。

在回鹘人治下,吐鲁番的当地人继续以契约记录土地、奴婢和牲口的买卖,但他们使用回鹘语而不是汉语作为书面语言。90十三四世纪吐鲁番的回鹘语契约显示当地经济回到了物物交换,人们用牲口和土地交换粮食或者布匹,一般是棉布。棉布已经代替丝绸成为了通货。

回鹘语文书也深刻展现了当地的宗教生活。在唐朝治下,西州有佛教、道教、祆教以及当地民间宗教。在回鹘治下,这里出现了两种新宗教:基督教和摩尼教。

基督教的证据于二十世纪早期由来到此地的德国第二次吐鲁番探险队发现。在高昌故城东墙外,考古学家们发现了一个基督教小教堂,他们从中抢救出一幅壁画,上面画着棕枝主日*7的场景。他们在吐鲁番以北的葡萄沟(Bulayik)遗址发掘出多种语言的基督教手稿,包括叙利亚语、粟特语、中古波斯语、新波斯语和回鹘语。有一件手稿甚至在一首《诗篇》的粟特语译文之前给出了一行希腊语。叙利亚语是主要的宗教语言,但有些赞美诗的集子中有粟特语的标题。这些粟特语的标题表明葡萄沟的基督徒大部分都讲粟特语。突厥名字以及粟特语中出现的突厥语特点表明,他们正逐渐放弃粟特语改讲回鹘语。这些文书的年代不确定,最可能是九、十世纪,那时吐鲁番是西州回鹘汗国的首都。91

与中亚绝大多数基督徒一样,吐鲁番的基督徒属于基督教东方教会。教会的根据地在美索不达米亚,礼拜时用叙利亚语,这是一种阿拉米语方言。东方教会的教义认为耶稣基督有两性,即神性和人性,进而认为玛利亚是作为人的耶稣的母亲,而不是作为神的基督的母亲。他们的对手有时把他们称做聂斯脱里派,把他们和428到431年君士坦丁堡的叙利亚大主教、后来被逐出教会的聂斯脱里联系在一起。但是东方教会的成员并不这样指称自己。92

可汗改宗摩尼教之后,摩尼教就是回鹘汗国的国教。有一份125行长的章程,年代很可能为九世纪。不太清楚是吐鲁番的回鹘政府还是摩尼寺院自己的领导颁发了这件章程。该章程具体规定了应该如何运行一座摩尼寺院,并让寺院的不同官员分别掌管耕地、葡萄园和寺院仓库。有些称号,比如“选民”,是摩尼教特有的。但寺院的结构却与佛教寺院非常相似。依附于寺院的劳工种地,并给寺院的僧侣提供衣食。神职人员举办宴会,并负责教众的精神生活。教众的主要义务则是为他们提供素食,这样神职人员吃了可以增加自己体内的光明因子*8。93

在库车非常活跃的德国发掘者阿尔伯特·冯·勒柯克在两个埋藏于地下的回鹘时期寺院书库中发现了一些最有趣的摩尼教文书。很多摩尼教的赞美诗保存了下来,其中有些用帕提亚语写成,这是摩尼教的礼拜用语,还有些用回鹘语写成,这是公元1000年以前吐鲁番的当地语言。这些赞美诗经常歌颂光明力量对黑暗力量的胜利。

所有光明的众生,所有忍受了巨大痛苦的正义[选民]和听者,将与圣父一同欢乐。

因为他们曾与他并肩战斗,因为他们克服并消灭了那曾经夸下海口的黑暗者。94

类似的赞美诗使学者可以重构出摩尼教的主要信条。吐鲁番的摩尼教文书是不可或缺的,因为世上现存的摩尼教文书非常少。

勒柯克找到的文书有些有精美的插画,但是被水严重损毁,很多纸页连在一起无法分开。“二战”轰炸后尚存的四次德国吐鲁番探险队收集的材料都藏在柏林的印度艺术博物馆中,其中就有一件这样的残片。这件小插图描绘了庇麻节(Bema)的场景,这是摩尼教徒一年中最重要的节日。在这一天神职人员或称选民吟唱赞美诗,朗读摩尼的教法,并吃一餐。(见彩图11A)95

尽管摩尼教是回鹘汗国的国教,吐鲁番却鲜有摩尼教艺术保存下来。柏孜克里克的石窟壁画中只有一幅被学者们一致认为是摩尼教的。96 138页所示该壁画的摹本做于1931年。自那以来,壁画受到了非常严重的损毁,遗址的管理者也很少让人参观该窟。

为什么吐鲁番及其周边的石窟中摩尼教艺术保存得这么少呢?公元1000年左右,回鹘汗国的统治者转而支持佛教而不是摩尼教。97吐鲁番保存下来的一些石窟,包括柏孜克里克38窟,见证了这一转变:仔细观察窟壁可以发现石窟有两层,佛教层的下面常常还有摩尼教的一层(有时不可见)。回鹘王庭转而支持佛教的决定显然开创了一个只允许有一种宗教的新时代。

1209年蒙古人打败高昌回鹘汗国,但让回鹘国王继续统治*9。1275年回鹘人站在了忽必烈汗一边,后被忽必烈的对手之一**2打败,回鹘王室于1283年逃至甘肃。尽管在14世纪,农民起义推翻了蒙古人在中国的统治并建立了明朝,吐鲁番仍处在明朝版图之外,先处于蒙古治下,之后属于蒙古一系的察合台汗国。1383年,本身是穆斯林的黑的儿火者(Khidir Khoja,1389—1399年在位)征服了吐鲁番,并强迫当地居民改宗伊斯兰。直到今天,伊斯兰依然是该地区的主要宗教。98吐鲁番地区直至1756年清军入侵前一直独立于中原。99

吐鲁番的历史可分为三个阶段,640年唐朝征服之前,唐朝统治时期(640—755年),以及803年回鹘汗国在此建立统治之后。在唐朝统治时期之前和之后,此地的经济大体上自给自足。记载中在陆路往来的大多数是使节或者难民。丝路贸易的高峰与唐朝驻军的时期相吻合,因为正是唐朝的驻军给丝路贸易带来了繁荣。唐朝政府向当地经济注入了海量的钱币和丝绢,导致贫农借债也要付高额利息。但是当755年唐朝军队撤走以后,当地经济就回到了以自然经济为基础的模式。之后的几章也会讲到,其他绿洲(特别是敦煌)中也保存了大量关于唐朝政府支出规律的信息,其整体的规律性非常明显。丝路贸易在很大程度上是唐朝政府支出的副产品,并非如人们通常以为的那样,是民间商人长途贸易的结果。

感谢1995至1998年间“丝绸之路项目:重聚高昌宝藏”的各位成员,他们从那时起一直为笔者提供各种信息和指导。该项目的成果发表于Asia Major 11,no.2(1998)、Orientations 30,no.4(1999)、以及《敦煌吐鲁番研究》第4卷(1999)。笔者的文章“The Place of Coins and Their Alternatives in the Silk Road Trade”也讨论了吐鲁番。

*1 葱指葱岭,即今帕米尔地区。葱右指葱岭以西。

*2 《法师传》作“此翁极谙西路,来去伊吾三十余返。”实际上,走过十五个来回的是老翁的那匹老马,老翁的经验比他的马更丰富。

*3 Solidus,一种金币形制。

*4 市券是由官府发给、有人作保、证明交易合法的文件。唐律规定,凡买卖奴婢及牛马等大牲畜,必须立“市券”,以证明交易合法。

*5 原文为:“伊西北庭四十万,安西五十万”。

*6 这里的三语石碑指的是位于回鹘都城今蒙古哈喇巴喇哈逊的《九姓回鹘可汗碑》,学界一般认为此碑是回鹘保义可汗于九世纪所立,其中记述了回鹘牟羽可汗皈依摩尼教的过程。

*7 棕枝主日(Palm Sunday)指的是复活节前的礼拜日,标志着圣周的开始。据《福音节》记载,耶稣基督于此日骑驴进入耶路撒冷,受到民众欢迎。在罗马时代,棕榈树枝是胜利的象征,此处代表基督荣入圣城。

*8 更准确地说是为了让神职人员能够通过其身体解救蔬菜瓜果中被囚禁的光明因子,并将其送返光明王国。

*9 不确切。1209年,高昌回鹘的统治者巴而术·阿儿忒·的斤袭杀西辽派来的少监,投降成吉思汗,使高昌回鹘成为第一个和平并入蒙古的定居国家。

**1 《法师传》作“师必去,可乘我马。此马往返伊吾已有十五度,健而知道。师马少,不堪远涉。”实际上,胡翁的老马识路,玄奘的马较年轻,不能走远路,因此胡翁主动提出跟玄奘换马来帮他。

**2 即察合台汗国大汗都哇(1306年卒)。

*** 《法师传》作“于是装束,与少胡夜发。三更许到河。”因此是午夜之后到河边,而不是午夜之后才出发。

1 Yosjoda Yutaka,“Appendix:Translation of the Contract for the Purchase of a Slave Girl Found at Turfan and Dated 639”,Y'oung Pao 89(2003):159-161.

2 尽管历史学家对于玄奘的出发日期是627年还是629年有争论,Etienne de la Vaissière支持629年说的文章很有说服力,见氏著“Note sur la chronologie du voyage de Xuanzang”,Journal Asiatique 298,no.1(2010):157-168。另见玄奘最详细的现代传记桑山正进、袴谷宪昭:《玄奘》(东京:大蔵出版,1981),58—82页。

3 慧立写了前五章,写到649年玄奘归国受到唐太宗接见。当年的出境禁令就是唐太宗颁发的。彦悰写了后五章,一直写到664年玄奘去世。见慧立、彦悰:《大唐慈恩寺三藏法师传》(北京:中华书局,2000),11页。该书有两个英语译本。Beal的译本有些古老但带有详尽注释,Li的现代译本没有注释。Samuel Beal,trans.,Life of Hiuen-Tsiang,by the Shaman Hwui Li(London:K.Paul,Trench,Trübner,1911);Li Rongxi,trans.,A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty(Berkeley,CA:Numata Center for Buddhist Translation and Research,1995).

学者们尚无法确定玄奘和慧立的生年。Alexander Leonhard Mayer比较了相互矛盾的各种史料,接受了道宣在《续高僧传》的说法,认定玄奘的生年为600年(其他可能的年份是596年至602年)。见Alexander Leonhard Mayer and Klaus Rohrborn,eds.,Xuanzangs Leben und Werk,vol.1(Wiesbaden,Germany:Harrassowitz,1991),34页(关于慧立),61页(关于玄奘)。感谢Friederike Assandri为笔者指出这件参考文献。

4 只有《佛道论衡》中一部简短的玄奘传记明确提到了玄奘学习梵语。桑山正进、袴谷宪昭:《玄奘》,43—44页。

5 笔者关于玄奘旅程的叙述及之后的引文均来自《大唐慈恩寺三藏法师传》,11—29页。

6 玄奘一直用里作为长度单位,斯坦因以五里为一英里换算了玄奘给出的距离。从瓜州到伊吾的351公里玄奘共走了11天。斯坦因根据玄奘的记载画了一张路线图(268页)。Aurel Stein,“The Desert Crossing of Hsüan-Tsang,630 A.D.”,Geographical Journal 54(1919):265-277.

7 见Yoshida Yutaka and Kageyama Etsuko,“Sogdian Names in Chinese Characters”,in Les Sogdiens en Chine,ed.Etienne de la Vaissière and Eric Trombert(Paris:Ecole Francaise d'Extrême-Orient,2005),305—306页的表格。

8 斯坦因认为这段路程的长度可信,因为玄奘的五天四夜相当于二十世纪初的五“站”路。他估计玄奘找到水源之前走了171公里。斯坦因还说他的马可以在无水的情况下走四天,并因此认为马在无水的情况下坚持更久也是非常可能的。见氏著,“The Desert Crossing”,276—277页。

9 桑山正进、袴谷宪昭:《玄奘》,48—49页。

10 高昌王和西突厥可汗有姻亲关系。614到619年义和政变期间高昌王麴伯雅很可能就待在西突厥那里。吴震:《麴氏高昌国史索隐》,《文物》1981年第1期,38—46页。

11 最近,荒川正晴把慧立记载中玄奘护卫的名字与出土文书中的一个类似名字联系了起来,该文书列出了赶车人的劳役。荒川正晴提出,玄奘在十二月坐着其中一辆车离开了高昌。“Sogdians and the Royal House of Ch'ü in the Kao-ch'ang Kingdom”,Acta Asiatica 94(2008):67-93.

12 从502年到640年高昌灭亡共有十位高昌王,高昌王表见Valerie Hansen,“Introduction:Turfan as a Silk Road Community”,Asia Major,3rd ser.,11.no.2(1998):1-12,王表在第8页。至于502年之前各王朝的详细讨论见王素:《高昌史稿:统治篇》(北京:文物出版社,1998),265—307页。

13 《后汉书》卷88,2928—2929页,译文见Zhang Guangda and Rong Xinjiang,“A Concise History of the Turfan Oasis and Its Exploration”,Asia Major,3rd ser.,11,no.2(1998):14。有关吐鲁番历史的英文文章中,张广达与荣新江合撰的这篇是最可靠的。中文可参见王素《高昌史稿》中的年表。

14 Wang Binghua,“New Finds in Turfan Archaeology”,Orientations 30,no.4(April 1999):58-64.

15 Zhang and Rong,“Concise History of the Turfan Oasis”,14-17.

16 Yamamoto and Ikeda,Tun-huang and Turfan Documents,3A:3.

17 《周书》卷50,915页;余太山:《西域传》,510—511页。

18 Zhang Guangda,“An Outline of the Local Administration in Turfan”,网上可见:http://eastasianstudies.research.yale.edu/turfan/government.html.

19 Valerie Hansen,Negotiating Daily Life in Traditional China:How Ordinary People Used Contracts,600-1400(New Haven,CT:Yale University Press,1995),29-31.

20 《旧唐书》(北京:中华书局,1975)卷198,5295页。

21 李吉甫:《元和郡县图志》(北京:中华书局,1983)卷40,1030页。

22 考古学家在敦煌北区洞窟中发现了一些冥衣:一只纸鞋(B48窟)和一件纸衣。彭金章、王建军:《敦煌莫高窟北区石窟》(北京:文物出版社,2000—2004)第1卷,151—152页,177页;第3卷,337页。

23 唐长孺编:《吐鲁番出土文书》(北京:文物出版社,1992—1996)卷1,10页;陈国灿,私下交流,2006年4月10日。本注释所引吐鲁番文书和照片来自四卷本,这一版比之前的十卷本更准确。

24 王素:《长沙走马楼三国吴简研究的回顾与展望》,《中国历史文物》2004年第1期,18—34页,特别是25页;《周书》卷50,915页;余太山:《西域传》,510—511页。

25 Stein,Innermost Asia,2:646.

26 Frank Dikotter,Mao's Great Famine:The History of China's Most Devastating Catastrophe,1958-1962(New York:Walker,2010),x.

27 这段叙述基于笔者2006年3月29日与不久前去世的新疆博物馆吴震先生的谈话。

28 新疆博物馆发表了几次简报,见《文物》1960第6期,13—21页;1972年第1期,8—29页;1972年第2期,7—12页;1973年第10期,7—27页;1975年第7期,8—26页;1978年第6期,1—14页。阿斯塔纳墓地更完整的发掘报告见《新疆文物》2000年第3、4期的专号。

29 Hansen,“Turfan as a Silk Road Community”,1.

30 唐长孺:《新疆吐鲁番文书简介》,《東方学报》54(1982):83—100页。大多数吐鲁番文书都发表于唐长孺的四卷本《吐鲁番出土文书》。另见陈国灿:《斯坦因所获吐鲁番文书研究》(武汉:武汉大学出版社,1995);陈国灿:《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》(北京:文物出版社,1997);柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》(乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997);荣新江、李肖、孟宪实:《新获吐鲁番出土文献》(北京:中华书局,2008)。

31 荣新江:《阚氏高昌王国与柔然、西域的关系》,《历史研究》2007年第2期,4—14页;荣新江等:《新获吐鲁番出土文献》卷1,163页。

32 Jonathan Karam Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins from Turfan:Their Relationship to International Trade and the Local Economy”,Asia Major,3rd ser.,11,no.2(1998):67-115,特别是68页。

33 大部分高昌城发现的钱币都出自包含10枚、20枚和100枚钱币的三处窖藏,见“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”,71-72。

34 唐长孺:《吐鲁番出土文书》卷1,143页;讨论见Hansen,“The Path of Buddhism into China:The View from Turfan”,Asia Major,3rd ser.,11,no.2(1998):37-66,特别是51—52页。

35 Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”,108—109页的图表很有帮助。

36 Yoshida,“Appendix:Translation of the Contract”,159-161.

37 Helen Wang,Money on the Silk Road,34-36.

38 Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”,68.

39 Helen Wang,Money On the Silk Road,35.

40 王炳华,私下交流,2009年6月25日;李遇春:《新疆乌恰县发现金条和大批波斯银币》,《考古》1959年第9期,482—483页。

41 2006年Stephen Album检视了新疆博物馆收藏的100枚乌恰钱币。他估计其中四分之一以上是萨珊银币的“同时代仿制品”或“嚈哒人所造卑路斯风格钱币”,见Stephen Album,2006年12月6日上海博物馆举办的“古代钱币和丝绸之路文化国际研讨会”会议论文。乌恰所有银币的照片见Silk Roadology 19(2003):51-330。

42 Valerie Hansen,“Why Bury Contracts in Tombs?Cahiers d'Extrême-Asie 8(1995):59-66.

43 Hansen,Negotiating Daily Life,35,43.

44 唐长孺:《吐备番出土文书》卷3,517页。

45 罗丰:《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》(北京:文物出版社,2004),147页。

46 罗丰:《胡汉之间》,117—120页;Francois Thierry and Cecile Morrisson,“Sur les monnaies byzantines trouvées en Chine”,Revue Numismatique 36(1994):109-145。

47 Helen Wang,Money on the Silk Road,34.

48 《胡汉之间》146页的表格列出了中国境内发现的32枚真币和15枚仿币。关于这些金币的汉语参考文献太多,不胜枚举,详见罗丰的注释。

49 林英、迈特里希(Michael Metlich):《洛阳发现的利奥一世金币考释》,《中国钱币》2005年第3期,70—72页。

50 五枚发现于北周田弘墓;罗丰:《胡汉之间》,118页,21-24号物品。

51 罗丰:《胡汉之间》,96页。

52 Wu Zhen,“‘Hu’Non-Chinese as They Appear in the Materials from the Astana Graveyard at Turfan”,Sino-Platonic Papers 119(Summer 2002):7.

53 Yoshida Yutaka,“On the Origin of the Sogdian Surname Zhaowu and Related Problems”,Journal Asiatique 291,nos.1-2(2003):35-67.

54 Yoshida Yutaka and Kageyama Etsuko,“Appendix I:Sogdian Names in Chinese Characters,Pinyin,Reconstructes Sogdian Pronunciation,and English Meanings”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,305-306.

55 六、七世纪高昌的粟特人大多是祆教徒而不是摩尼教徒。见Valerie Hansen,“The Impact of the Silk Road Trade on a Local Community:The Turfan Oasis,500-800”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,283-310,esp.299.

56 影山悦子:《東トルキスタン出土のォツスアリ(ゾロアスター教徒の纳骨器)について》,Oriento 40,no.1(1997):73-89。

57 Zhang Guangda,“Iranian Religious Evidence in Turfan Chinese Texts”,China Archaeology and Art Digest 4,no.1(2000):193-206.

58 萨宝是汉语对粟特语s'rtp'w一词的音译,该词可能(借由大夏语)来自梵语sārthavāha,意为“商队前领”,见吉田丰:《ソゲド語杂录Ⅱ》,Oriento 31,no.2(1988):168-171。

59 Hansen,“Impact of the Silk Road Trade”,297-298.

60 吐鲁番地区文物局:《新疆吐鲁番地区巴达木墓地发掘简报》,《考古》2006年第12期,47—72页。

61 Jonathan Karam Skaff,“Documenting Sogdian Society at Turfan in the Seventh and Eighth Centuries:Tang Dynasty Census Records as a Window on Cultural Distinction and Change”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,311-341.

62 这些文书没有纪年,但其中一个人名曾在另外一件619年的文书中出现,此人名为车不六(吕)多,不六多或不吕多即粟特语Parwēkht的音译。见Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”,90页注71。

63 Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins,”93-95.

64 八处记录表明之前半个月没有收税,也就是说当年共有四个月没有收税。

65 高昌国时期斤的重量不明,因为从未出土那时的秤砣。晋用旧制,高昌国采用了很多晋制,因此这些文书中的一斤相当于200克左右。陈国灿,私下交流,2006年5月18日。

66 Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”,93.

67 Ronald M.Nowak,Walker's Mammals of the World,5th ed.(Baltimore:Johns Hopkins University Press,1991),2:1357.

68 更完整的讨论见Valerie Hansen,“How Business Was Conducted on the Chinese Silk Road during the Tang Dynasty,618-907”,in Origins of Value:The Financial Innovations That Created Modern Capital Markets,ed.William N.Goetzmann and K.Geert Rouwenhorst(New York:Oxford University Press,2005),43-64;Arakawa Masaharu,“Sogdian Merchants and Chinese Han Merchants during the Tang Dynasty”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,231-242。

69 Eric Trombert,“Textiles et tissus sur la route de la soie:Eléments pour une géographie de 1a production et des échanges”,in Drège,La Serinde,terre d'échanges,107-120,特别见108页。

70 Trombert,“Textiles et tissus”;Michel Cartier,“Sapèques et tissus à l'époque des T'ang(618-906)”,Journal of the Economic and Social History of the Orient 19,no.3(1976):323-344.

71 Hansen,Negotiating Daily Life,51-52.

72 Arakawn Masaharu,“The Transit Permit System of the Tang Empire and the Passage of Merchants”,Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 59(2001):1-21;程喜霖:《唐代过所研究》,239—245页。

73 Arakawa,“Transit Permit System”中有过所全译(8—10页)和路线图(11页)。

74 Skaff,“Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins”.97-98.

75 唐长孺:《吐鲁番出土文书》卷4,281—297页。

76 Hansen,“Impact of the Silk Road Trade”.

77 Wallace Johnson,trans.,The T'ang Code,vo1.2,Specific Articles(Princeton,NJ:Princeton University Press,1997),482;Denis Twitchett,“The T'ang Market System”,Asia Major 12(1963):245.下文所引《交河郡市估案》中记录了相距两个星期的两组价格。

78 池田温整理并转录了这些文书,见氏著《中国古代籍帐研究》(东京:东京大学出版会,1979),447—462页。Eric Trombert和Etienne de la Vaissière做了法语全译并进行了大量注释,见氏著“Le prix de denrées sur le marché de Turfan en 743”,in Etudes de Dunhuang et Turfan,ed.Jean-Pierre Drège(Geneva,Switzerland:Droz,2007),1-52。

79 20之后的数字缺失,肯定是7。

80 Arakawa,“Transit Permit System”,13.

81 王炳华:《吐鲁番出土唐代庸调布研究》,《文物》1981年第1期,56—62页。Helen Wang非常友善地给笔者看了她尚未发表的此文翻译。

82 Jonathan Karam Skaff,“Straddling Steppe and Sown:Tang China's Relations with the Nomads of Inner Asin(640-756)”(Ph.D.diss.,University of Michigan,1998).

83 Skaff,“Straddling Steppe and Sown”,224,82n147,chart on 86;杜佑:《通典》(北京:中华书局,1988)卷6,111页。Skaff的文章是英语中最新、最下功夫的作品,其中有详细的中日文参考资料。另见荒川正晴:《ォアシス国家とキャラバン交易》(东京:山川出版社,2003)。

84 Skaff,“Straddling steppe and Sown”,86,244;D.C.Twitchett,Financial Administration under the T'ang Dynasty,2nd ed.(Cambridge,UK:Cambridge University Press,1970),86.

85 Jonathan Karam Skaff,“Barbarians at the Gates?The Tang Frontier Military and the An Lushan Rebellion”,War and Society 18,no.2(2000):23-35,esp.28,33.

86 Twitchett,Financial Administration,97-123.

87 Larry Clark指出,要确定可汗皈依的确切年份很难,可能的年份包括755—756年、761年、763年。见氏著“The Conversion of Bügü Khan to Manichaeism,”in Emmerick,Studia Manichaica,83-123。

88 Hans-J.Klimkeit,“Manichaean Kingship: Gnosis at Home in the World”,Numen 29,no.1(1982):17-32.

89 Michae1 R.Drompp,Tang China and the Collapse of the Uighur Empire:A Documentary History(Leiden,The Netherlands:Brill,2005),36-38;Zhang and Rong.“Concise History of the Turfan Oasis”,20-21;Moriyasu Takao,“Qui des Ouighours ou des Tibetains,”193-205.

90 Moriyasu Takao,“Notes on Uighur Documents”,Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 53(1995):67-108.

91 Nicholas Sims-Williams,“Sodian and Turkish Christians the Turfan and Tun-huang Manuscripts”,in Turfan and Tun-huang,the Texts:Encounter of Civilizations on the Silk Route,ed.Alfredo Cadonna(Florence,Italy:Leo S.Olschki Editore,1992),43-61;Nicholas Sims-Williams,“Christianity,iii.In Central Asia and Chinese Turkestan”,in Encyclop*dia Iranica,Online Edition,October 18,2011,网址:http://www.iranicaonline.org/articles/christianity-iii;Sims-Williams,“Bulayiq”,in Encyclop*dia Iranica,Online Edition,December 15,1989,网址:http://www.iranicaonline.org/article/bulayq-town-in-eastern-turkestan.

92 S.P.Brock,“The‘Nestorian’Church:A Lamentable Misnomer”,Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 78,no.3(1996):23-35.

93 全文翻译见Hans-Joachim Klimkeit,Gnosis on the Silk Road:Gnostic Texts form Central Asia(San Francisco:Harper San Francisco,1993),353-356。

94 Klimkeit,Gnosis on the Silk Road,40-41.

95 Zsuzsanna Gulacsi,Manichaean Art in Berlin Collections(Turnhout,Belgium:Brepols,2001),70-75.

96 森安孝夫:《ウイゲル=マニ教史の研究》(大阪:大阪大学文学部,1991),18—27页,彩图1。

97 Werner Sundermann,“Completion and Correction of Archaeological Work by Philological Means:The Case of the Turfan Texts”,in Histoire et cultes de l'Asie centrale préislamique,ed.Paul Bernard and Frantz Grenet(Paris:Editions du Centre National de la Recherche Scientifique,1991),283-289.

98 Zhang and Rong,“Concise History of the Turfan Oasis”,20-21;Morris Rossabi,“Ming China and Turfan,1406-1517”,Central Asiatic Journal 16(1972):206-225.

99 Perdue,China Marches West.

丝绸之路新史/芮乐伟 韩森.北京—:北京联合出版公司,2015年;