丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

第四章 撒马尔罕 粟特胡商的故乡

作者:芮乐伟 韩森

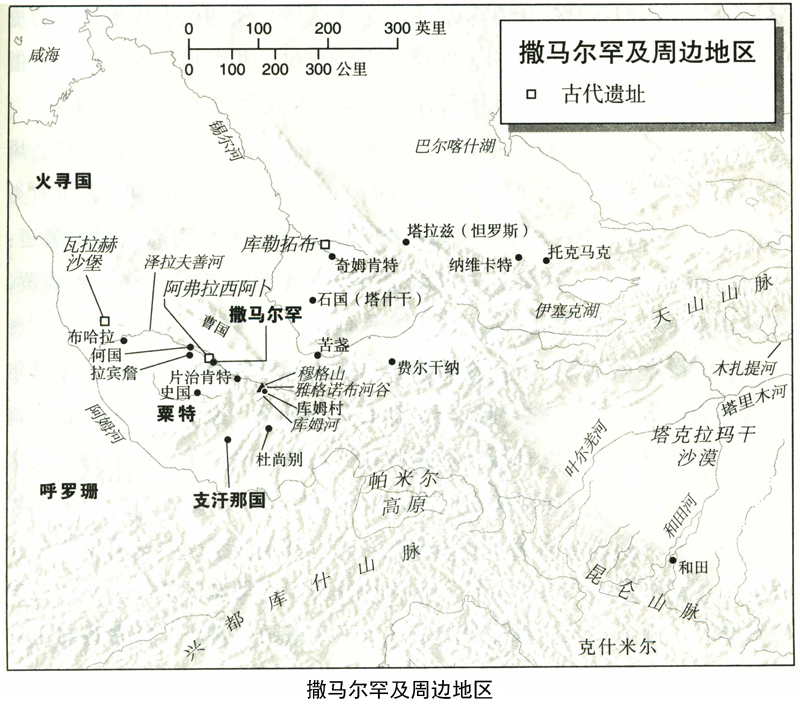

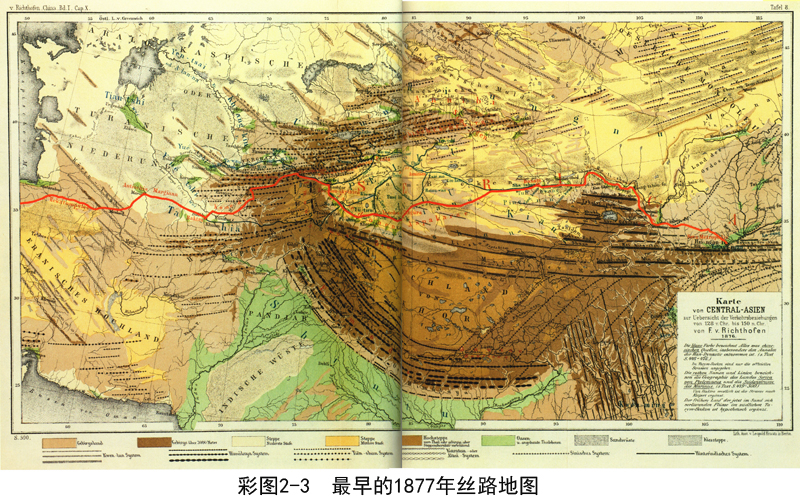

630年,玄奘离开高昌,沿着最常见的路继续西行。他在龟兹短暂停留后翻越天山,在热海(伊塞克湖,今吉尔吉斯斯坦境内)西北拜访了西突厥可汗,然后继续前行至撒马尔罕(今乌兹别克斯坦境内)。从撒马尔罕可以向西行至叙利亚,可以向东返至塔克拉玛干诸绿洲,还可以像玄奘一样向南行至印度。撒马尔罕当时是粟特人的主要城市。粟特人属伊朗族,在丝路上扮演了重要的角色,并在唐朝建立了最大最有影响力的外族聚落。1粟特人操粟特语,这是一种中古伊朗语。在偏远的雅格诺布谷地(今塔吉克斯坦境内)还有人讲粟特语的后代语言。(粟特语文献的样本见对页。)

在撒马尔罕,玄奘进入了伊朗文化圈。这里的语言、宗教和习俗虽然同样源远流长,但是与汉文化截然不同。今人如果跟随玄奘脚步,会跨越另一种边界,即中国与前苏联的边界,边界两边的差别同样显著。这条险峻的高速公路被中国人戏称为“钢路”,因为路边净是倾倒的卡车和金属废弃物,它们来自苏联时代的工厂,被拆卸运至中国。

七世纪时此路着实危险。玄奘在龟兹停留了两个月,等雪化了才向天山进发。龟兹王给玄奘配了马匹、骆驼和护卫,可玄奘走了两天就遇到了两千名骑马的突厥劫匪。他的弟子及传主慧立解释道,由于正忙于分赃无暇他顾,他们并没有抢劫玄奘,之后玄奘抵达天山,凌山给他留下了深刻的印象:

其山险峭峻极于天。自开辟已来冰雪所聚。积而为淩。春夏不解。凝沍污漫与云连属。仰之皑然莫睹其际。其凌峰摧落横路侧者。或高百尺。或广数丈。

行程极为艰险,慧立继续写道:

由是蹊径崎岖登涉艰阻。加以风雪杂飞。虽复屦重裘不免寒战。将欲眠食复无燥处可停。唯知悬釜而炊席冰而寝。

七天之后玄奘一行中的幸存者才终于走出山去。玄奘一行中十有三四死于饥寒,马匹和牲畜的损失则更大。2

死亡率高得罕见。有人怀疑玄奘等人在途中遇到了传记中未载的雪崩。3由于气候极度干燥,只有在远高于林线的天山山顶才有冰雪,冰雪下面紧接着沙土带。当一大块冰雪剥落,会带下来大量沙土,形成特别可怕的雪崩。无论是否有雪崩,翻越天山都是玄奘前往印度的整个旅程中最危险的一段路。4

翻过天山之后,玄奘一行抵达伊塞克湖(今吉尔吉斯斯坦境内)。伊塞克是突厥语“热湖”的音译,因为湖水来自温泉,永不上冻。该湖古称“热海”。5碎叶即今托克马克镇附近的阿克贝希姆遗址,此地距伊塞克湖的西岸不远。玄奘在这里拜访了西突厥可汗。可汗身着绿包绫袍,用一丈多长的帛练裹住额头,把长发垂在脑后。6

时值630年,可汗统辖的西突厥汗国控制了从高昌到波斯的广大地区。他并不直接统治,而是让高昌、龟兹和撒马尔罕等地的王继续做王,只要他们按时进贡,在需要时提供军队,并服从他的命令就可以。跟高昌王一样,可汗花了几天时间劝玄奘留在碎叶不要再前往印度。玄奘不同意。最后可汗做了让步,并给了玄奘五十匹绢作为盘缠。他还为玄奘配了一名通译以及写给尊西突厥可汗为宗主的不同统治者的国书数封。玄奘一行从碎叶向西,穿过美丽的山地牧场,越过贫瘠的克孜勒库姆沙漠,抵达了撒马尔罕。

在《大唐西域记》中,玄奘记载了粟特人的基本特征。7他们不写汉字,而是用二十多个字母相互组合来记录词语。他们衣着简单,多为皮制或毡制。与突厥可汗一样,粟特男人以布包头并剃掉额发。这一习俗会让中国人觉得奇怪,因为中国人认为身体发肤受之父母不应该剃掉。

玄奘的描述表现了当时中国人对粟特人的普遍看法:“志性恇怯。风俗浇讹。多行诡诈。大抵贪求。父子计利。”8唐朝正史的编纂者也有类似的偏见,他们在讲述粟特人如何把自己的孩子养育为商人时记载道:“生儿以石蜜啖之,置胶於掌,欲长而甘言,持缶若粘云。……善商贾,好利,丈夫年二十,去傍国,利所在无不至。”9

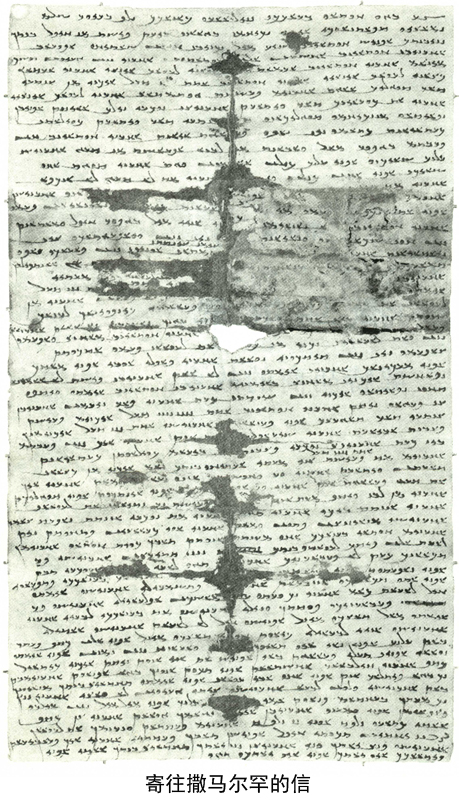

可惜没有可用来修正这些刻板印象的粟特语材料流传下来。撒马尔罕及其周围的气候不像塔克拉玛干沙漠那么干燥,土壤酸性大,很多材料在八世纪早期伊斯兰征服之后都被毁了。只有两组重要的粟特语文书存世:第一组是八封粟特文古信札,年代为四世纪早期,由斯坦因在敦煌附近发现。第二组有差不多100件文书,出自一座被围攻的堡垒,年代为八世纪早期,在二十世纪三十年代发现于撒马尔罕郊外。其他的粟特语材料仅限于银碗或者丝织品上的文字、壁画的榜题、吐鲁番出土的大量宗教文书等。这些材料与粟特历史并不直接相关。10

在考古记录中粟特人的最初痕迹来自撒马尔罕最古老的定居层,年代为公元前七世纪。在亚历山大征服几个世纪以后,亚历山大的传记作者记载了马兰坎达(撒马尔罕的希腊语名字)居民激烈的抵抗。最终,他们还是屈服于亚历山大。亚历山大死后,不同的王朝掌握了权力。在很长时间里,一个以今塔什干为中心的联盟控制了撒马尔罕。11

直到最近,学者们一致认为斯坦因1907年在敦煌附近找到的粟特古信札是现存最古老的粟特语材料。1996到2006年间,在哈萨克斯坦南部齐姆肯特附近的库勒拓布(Kultobe)工作的考古学家找到了十块带有粟特字母的烧砖饰版。中亚伊朗语言权威尼古拉斯·西姆斯-威廉姆斯在仔细检视这些材料之后确定其年代早于粟特古信札。在这堵墙建造时至少存在四个粟特城邦国家。但是上面的文字太残破了,难以读出很多信息。12

斯坦因找到的八封古信札基本完整,其信息量要大得多。斯坦因在敦煌西北90公里处一个废弃的邮包中发现了这些信件。其中一封是发往撒马尔罕的,这也许表明信件遗落时信使正在前往撒马尔罕的路上。这些信札是1907年斯坦因调查长城烽燧时找到的。长城烽燧是中国各朝代为警卫边境而修筑的。烽燧之间相隔3.2公里,每个烽燧高六米或以上,旁边常常附带戍卒住的小房间。13斯坦因在勘查一座编号为T.XII.A(T表示Tun-huang,敦煌的威妥玛拼音)的烽燧时没发现什么异常。他派人留下清理过道,自己则去调查另一座烽燧。当他傍晚回来的时候,工人为他展示他们发现的东西:一些染色的丝线、一个木盒子、公元一世纪的汉语文书、一件公元400年以前写有佉卢文的丝织品,以及“一卷又一卷精心折起来的纸,上有明显是西方的文字”。14这文字很像阿拉米文,斯坦因记得他之前在楼兰发现过类似的东西。直到后来这种文字才被确认为粟特文。

尽管很难破译,很多词还含义不明,这八张纸被证明含有极为丰富的信息。世界上能读懂粟特语的少数几名学者还在继续争论每句话的意思,甚至有时能解释出一个困扰了大家一百年的短语。五封完整信札中的四封已经被译成英文。15斯坦因的发掘方法在当时算是先进的,但并不完美。他的工人并没有记下在倒塌烽燧的哪一层中找到了哪些物品,因此无法给这些信件断代。

其中一封信的内容为断代提供了关键线索:“还有,先生,之前的皇帝据说因为饥荒逃离了洛阳,有人放火烧了他的宫殿和城市。宫殿烧了,城市毁了。洛阳没有了。邺城也没有了!”16洛阳分别在190年、311年和535年受到过攻击。大多数粟特语学者都认为这封信写于313或者314年,讲的是311年的事。17信的作者称侵略者为“匈人”。他们的首领石勒(274—333年)确实属于匈奴部落联盟中的一支。这是把匈奴和四世纪末期侵略欧洲的中亚匈人联系起来的主要证据之一。18

这八封信并不是在信封里,而是“被折成漂亮的小块”,9到13厘米长,2.5到3厘米宽。尽管这些信来自不同的中国城市,可信纸都差不多大小。大约39到42厘米长,24到25厘米宽。这表明早在那时纸张大小已经标准化了。考虑到公元三世纪纸张才在中国广泛使用,这是相当快的发展。三封信分别装在单独的丝质袋子里。第四封,即信札2号(本章开头的插图),被装在一个外覆亚麻封套的丝质袋子里,上面写着“寄往撒马尔罕”,但没有寄信人地址。其他几封信都没写地址,送信人应该知道这些信是写给谁的。第1号和第3号出自一位敦煌的女性,寄给在楼兰的母亲和丈夫,第5号则寄自武威。

这些信件表明,早在四世纪早期,洛阳、长安、武威、酒泉和敦煌就存在粟特聚落。第二封信提到一个四十人的粟特定居点,在另一个地方有一百个来自撒马尔罕的“自由人”(两处地名都缺失了),洛阳的定居点里既有粟特人也有印度人。当粟特聚落达到一定规模(也许40人)的时候就会建一座火庙。萨宝负责宗教仪式,即看护火坛、主持祆教节庆、判案等等。

在伊朗,祆教以阿胡拉·马兹达为主神朝着一神教不断进化。但是在粟特地区,祆教徒崇拜包括阿胡拉·马兹达在内的很多神祇。19祆教禁止中国的土葬也禁止佛教的火葬,因为二者都会造成污染。土葬会污染土,火葬会污染火。因此祆教徒会先曝露尸体,让食腐动物把肉吃净,再把骨头收集在陶瓮里下葬。这种陶瓮被称做纳骨器。

写了第1号和第3号信札的敦煌女子名叫米娜。她被丈夫遗弃还背了一大笔债,因此她向许多人寻求帮助。从她所求助的这些人中,我们可以看到一个流落他乡的粟特人群体的缩影。米娜先找了一位负责收税的官员,又找了一位她丈夫的亲戚,然后又找了第三个人,明显是她丈夫的生意伙伴。这些人都拒绝帮助她,因为这不是他们的义务,而是她丈夫的。最后她去找了一位“庙祝”,此人答应给她一头骆驼和一名男护卫。

米娜在信中对她丈夫大发其火:“我没有听我母亲和兄弟们的话,而是按你说的来了敦煌。我按你说的做的那天肯定惹恼了神灵!我嫁猪嫁狗也比嫁你强!”20信尾她女儿写道,母女二人已经贫困到要帮人放羊了。米娜困在敦煌的三年中有五次机会可以跟着商队离开,可她付不起20个斯塔特*2的路费。

学者们不能确定一个斯塔特有多重。12克?当时流通的一种斯塔特就这么重。或者0.6克?这是当时在撒马尔罕流通的一种银币的重量。这只是丝路研究者面对的众多难题之一。

讲到洛阳惨状的那位生意人比米娜要有钱多了。他在撒马尔罕有足够的资金,他指示负责帮他打理事务的商人“从那笔钱中拿出1000或者2000斯塔特”资助他抚养的孤儿。这位生意代理人在给他撒马尔罕老板的信中汇报了他在酒泉和武威雇佣的人。从他的信中可以看出公司有三个层级:老板(撒马尔罕的一对父子);代理人(寄信人),他负责监管为他们工作的一个织工网络;织工们。

第2号信札还提到了一些当时交易的商品,即羊毛和亚麻织物。代理人汇报说他往敦煌寄了32个单位(具体价值不明)的麝香。麝香是从麝的腺体中提取出来的一种物质,用做香料或者入药。按照著名粟特历史专家魏义天的说法,这些麝香可能有800克重。对于纯麝香来说,这是很大的量。21信札第2号也提到了羊毛织物和亚麻,但没提到数量。

信札第5号是寄给商队首领的,讲的是姑臧和敦煌之间的贸易。里面提到的金额也小得多:寄信人说别人欠他20个斯塔特,他只要回了四个半。他描述了商队从姑臧寄往其他地方(很有可能是1400公里之外的楼兰)的一些物品:“白”(很有可能是铅白,一种化妆品)、胡椒、银子、“rysk”(这个词具体指什么尚不清楚)。有些物品跨越了很长的距离:胡椒(第5号信札)和樟脑(第6号信札)只在东南亚或者印度才能买到,麝香来自藏区与甘肃的边界。在只有部分保存下来的信札第6号中,寄信人让收信人买某种东西,可能是“来自蚕的”,即丝绸或者丝线。如果买不到,那就买樟脑。这是粟特古信札当中唯一一次提及丝绸。22信札中提到的数量都不能完全确定,但是大多数学者认为这些数量都不大,可能在1.5公斤和40公斤之间。23这个数量的物品用一头或者几头牲口就能运走。这意味着丝路贸易规模不大,有些学者称之为“不起眼”的贸易。24

粟特古信札之所以重要是因为这几乎是仅有的商人所写的丝路文书。其他文书都出自监管贸易并且抽税的官员之手。粟特古信札中描画了一群在异乡安宁地生活的粟特人,他们当中有商人、农民,甚至仆人。他们在中国改朝换代的混乱时期依然从事商业和长途贸易。

在接下来的几个世纪里,粟特人继续讲着他们自己的语言,不过他们会改变自己的衣着发型以满足新的游牧征服者的要求。这些征服者包括匈人、寄多罗人、嚈哒人、突厥人。突厥人曾控制过撒马尔罕,他们还曾得到萨珊王朝(224—651年)的协助。萨珊王朝远在西方,都城在泰西封,今巴格达附近。509年,撒马尔罕落入嚈哒人之手。嚈哒人是一个伊朗人和突厥人组成的部落联盟,生活在阿富汗北部,有时也被称做白匈奴。25 560年,萨珊与刚兴起的突厥结盟打败了嚈哒。26 565年之后,撒马尔罕被西突厥控制。正因如此,玄奘在碎叶拜见西突厥可汗之后去了撒马尔罕。虽然突厥人在八世纪发明了自己的文字,但是他们经常使用粟特文,突厥人与粟特人之间的文化联系非常紧密。

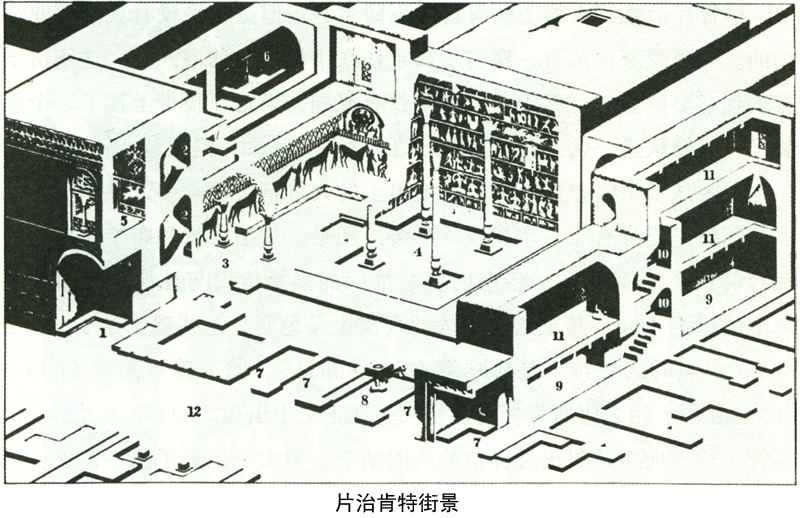

在政治变动频繁的这几个世纪里,粟特人逐渐从撒马尔罕和布哈拉扩张了出去。从五世纪开始,粟特人在泽拉夫善河流域开拓新的居民点,建起了粟特式的建筑以及灌溉系统。经济增长在五世纪时加速,到六、七世纪时,粟特已经成为中亚最富庶的地方。考古学家在片治肯特发现的越来越大的房子和越来越精美的壁画便是明证。27

片治肯特在塔吉克斯坦境内,位于撒马尔罕以东60公里,是丝绸之路上最重要的考古遗址之一。从1947年起,来自圣彼得堡埃米塔什博物馆的考古学家每年夏天都来这里发掘。28这与大多数在中国的发掘不同,考古学家在这里并非发掘单个墓葬,而是不辞辛苦一间房子一间房子地发掘一整座小城。

目前,片治肯特已经发掘了6~7公顷的面积,大概是这座小城的一半,该城始建于五世纪,在七世纪时达到顶峰。722年,片治肯特落入阿拉伯军队之手,八世纪四十年代有过短暂复兴,最终在770到780年之间被彻底遗弃。29该城居民在五千到七千人之间,其城墙建于五世纪。城里有几条街、很多小巷、两个市场、两座庙,其中一座边上有火坛,另一座则有至少十位神祇的画像。30这座庙有一个另带入口的房间,里面有一尊手持三叉戟坐在一头牛上的印度湿婆像。他的三叉戟和挺立的男根与其印度原型相符,但他的靴子却是粟特式的。

商业谷仓和市场表明片治肯特有零售业。尽管考古学家们在整个粟特地区都没找到供商队住宿的永久建筑,即波斯语中的商队客栈(caravanserai),一些现代历史学家仍然相信商队客栈起源于此。阿拉伯地理学家伊本·豪盖勒(Ibn Hawqal)曾经描绘过一个巨大的古代建筑遗址,能为至多200名旅客及其牲口提供食宿。31有些片治肯特的院子大得足以装下一个商队。此外,粟特语中“旅店”一词为tym,借自汉语“店”。32

商队会经过片治肯特,因为它在撒马尔罕到中国的大道上,这条路还穿过天山中硇砂的主要产地,在今中国和塔吉克斯坦的交界处。33但是在片治肯特发现的物品中,能确定来自商队贸易的很少,只有一个七世纪的小玻璃瓶是个例外。当地直到八世纪中叶才开始生产玻璃。34

更多的贸易证据来自城中发现的数以千计的铜钱,很多明显是市场上被扔掉的零钱。来自萨珊的银币在六世纪时也有少量流通。当地造的钱币最早出现在七世纪后半叶。显然,当地作坊铸币得到了中央的允许。在粟特与中国接触最为频繁的七世纪,片治肯特居民所用铜币为圆形方孔,与中国铜币相同,有的上面有汉字,有的没有。

与吐鲁番一样,当地人有时也用金币。1947到1995年间,考古学家找到了两枚正宗的拜占庭金币以及六枚极薄的仿制品,其中五枚发现于房屋中,说明这些金币以及仿制品曾作为货币流通。35

与此类似,仿制金币也用来随葬。有两枚金币(也许还有第三枚)在纳吾斯(naus)中被发现。这是一种粟特人的墓葬建筑,较小,方形,用泥砖制成,用来存放纳骨器,一般供同一个家族使用。36纳吾斯在祆教文书中从未出现过。这种建筑最早出现在四、五世纪之交的撒马尔罕地区,在伊朗中心地区并未出现。

一些纳骨器上的图案表现了阿胡拉·马兹达在审判日用遗骨重构死者的画面。37金币陪葬显示生者相信将金币或者冥币放在身边对死者有好处。这一做法似乎不仅限于富人。有一位有金币陪葬的死者生前是个陶匠。38

并非所有死者都被葬在祆教的纳骨器中。片治肯特一个墓园中有尸身完好的墓,明显是基督徒的葬俗。有一具尸体戴着一个铜制十字架。39还发现了一件叙利亚语的书写练习,很可能是一个学习东方基督教仪式用语的粟特学生抄写的。40

目前发掘的房屋超过130座,有普通人的也有富人的。41大宅子中都有一个有火坛的屋子供家族做礼拜。客厅中有小一些的便携式的火坛、宗教图像以及供奉者(一般是家庭成员)的画像。城市中广泛存在的火坛表明大多数居民信奉祆教,但是粟特人对于其他信仰持开放态度。

粟特人都会在家中供奉一位神祇,将其画像挂在客厅的墙上。这些神有不同的形象特征,但有些还不能完全确定其身份。娜娜是源自两河流域的女神,有许多信奉者。42一位骑在骆驼上或者拿着骆驼小雕像的神受到很多旅行者的尊崇。43有人在宅邸中的一个独立房间里放了一张小佛像,虽然没有胜利之神或者娜娜女神的画像大,但这表明此人愿意接受非粟特的神。44

富人家里墙上的壁画有好几层,从天花板一直延伸到地面。在面对门的方向,最高一层壁画画的是神,其下是供养人即房子主人的画像。中间一层大概有一米高,画的是有名的各国民间故事,有伊朗史诗英雄鲁斯塔姆的故事、希腊的《伊索寓言》,以及印度《五卷书》里的故事。最下一层大概有半米高,按顺序画着说书人故事里的场景。每幅画有一页大小,应该是复制自书籍的插画。45

尽管片治肯特人的壁画有各种不同主题,但是几乎没有表现商业活动的。考古学家认为有一座房子属于住在市场旁边的商人的。这座房子有表现盛宴的壁画,席中一位客人没有佩剑,而是在腰带上挂了一个黑袋子。仅能从这一点上看出宴席上的宾客是商人而不是贵族。46

在撒马尔罕阿弗拉西阿卜遗址出土的大量精美壁画中,虽然不见商人的踪影,但却有撒马尔罕政治形势的图景。片治肯特和布哈拉城外的瓦拉赫沙(Varakhsha)堡中的壁画描绘的多是传说与神像。阿弗拉西阿卜的壁画不同,其主题有更浓的现实主义色彩。这些壁画绘于660至661年,当时的粟特王是拂呼缦(Varkhuman)。此王曾被高宗(649—683年在位)授为康居都督府都督,并在正史中出现。631年,之前一位粟特王曾经向唐廷提出过类似的内附请求,但太宗拒绝了这一请求,因为撒马尔罕太远,无法在需要的时候派军队前往。47

现存于阿弗拉西阿卜历史博物馆的这些壁画发现于1965年,当时正在修路,推土机挖开了壁画所在房间的屋顶。阿弗拉西阿卜壁画高超过2米,宽10.7米,占满了一个富裕贵族家庭的大房间的四面墙。因为四面墙中的三面顶部都被推土机破坏了,考古学家无法确定壁画的原始高度。48

阿弗拉西阿卜壁画值得仔细研究,因为它展示了粟特人对更广大的外部世界的看法。49有一些画像,比如一只鹅和一个女人,带有黑色的粟特文小字标识,表示其属于拂呼缦。房主可能与国王认识。房间入口在东墙,上面绘有印度的图景,但是由于破损严重,很难看清具体画了些什么。50

对面的西墙画了来自不同国家的大使和使团正在列队前行。壁画最上层被毁了,因此看不到画在最上面主持整个场面的人物。西墙左起第二个人物的头部没保存下来,此人穿着一件白袍子,上面有一段粟特语。这是壁画上唯一的较长的一段文字,记录了支汗那(Chaghanian)使节向拂呼缦自我介绍时说的话。支汗那是一个小国,在撒马尔罕以南,今乌兹别克斯坦迭那乌(Denau)附近。

这段文字的译文如下:

当拂呼缦·乌纳什王(Varkhuman Unash)走过来时,[使者]张口[说道]:

“我乃Pukarzate,支汗那之臣。我从支汗那之王Turantash处来到康国王处。我在此向国王致敬。关于康国的神以及康国的文字我都很清楚,没有任何疑问。我也没做任何有损于大王之事。愿您吉祥如意。”

然后拂呼缦离他而去。

[然后]石国使臣张口。51

这段文字代表了一套外交礼节的一部分。接下去很有可能是石国(今塔什干)使臣的话。支汗那的使臣宣称康国的语言和神他都明白。尽管现在只能看到支汗那使臣的话,很有可能所有使臣的话都写在壁画的不同地方。

此处最能清楚地看出画师想描绘一个以撒马尔罕为中心的世界。五个穿戴着典型中式袍服和黑帽的中国人手捧丝绸丝线和蚕茧站在画面中间。中国人被描绘成与其他使节一样毕恭毕敬地来献礼的样子,然而实际上康国国王仰赖于中国的军事支援。中国人比其他使节重要,因此他们占据画面的中心。上方左手有四个坐着的人,他们的长辫和佩剑表明他们是突厥人,可能是雇佣兵。

壁画最右边有个木头架子,上面交叉挂着两面旗子。几面鼓支在前方,上面绘有生动的兽面。两个男人在旁边站着,头戴皮质头饰,手缩在长袖筒里。这些是高丽人,很有可能来自高句丽,该国于668年灭亡。52这些人物画得非常像同时代的中国绘画,很有可能是照中国画描的,而不是照真人画的。53这些人站着,在看左边的人。其朴素的衣着和头饰跟其他人的礼服形成强烈对比。其中一人胳膊上搭着一张兽皮。这些山里人正在听一个手往上指的翻译说话。54

从北墙的壁画中也能看出中国人的重要性。画中有一艘船,船上有个女人,应该是中国的皇后。船的右边是一个激烈的打猎场面,中国猎人正在用矛猎杀豹子。55在右边尺寸很大的人物肯定是中国皇帝。因为按照粟特绘画的惯例,只有神和君主被画得比真人大。56

南墙画了一个完整的祆教仪式,祭品是四只鹅,两位信奉祆教的显要人物骑在骆驼上,手里拿着棍子。祆教祭司则戴着面罩牵着一匹马。这种面罩的巴列维语叫padam,用来盖住口鼻以免火坛与体液接触。这个仪式很有可能就是历法专家比鲁尼(al-Bīrūnī,973—1048年)曾经描述过的诺鲁兹节。57比鲁尼本人是撒马尔罕西北的花剌子模人。(尽管诺鲁兹节并非伊斯兰节日,但却是中亚、高加索,乃至伊朗的一个重要节日。)在撒马尔罕被伊斯兰征服几个世纪之后的公元一千年,比鲁尼记载了波斯国王带领其臣民以一个长达六天的仪式庆祝春天的到来,而粟特人在夏天过这个节。南墙的壁画跟北墙类似,但队伍中有些人物被抹掉了。中国皇帝对面是一头白象,上面很有可能坐着现在已经看不到了的康国王后,而在队伍的最后骑在马上的人则是康国国王拂呼缦本人。

阿弗拉西阿卜壁画着重展现了撒马尔罕与外部世界特别是使臣的关系。这些外交使臣被描绘得像是在做贸易,实际上他们是在呈上丝绸或丝线等真实的商品。七世纪中叶的拂呼缦描绘了属于汉—突厥联盟的不同民族。58他的画师将中国人放在了最尊贵的位置,因为他们是粟特人最重要的盟友。

但是撒马尔罕以及整个中亚的政治倾向将要发生巨大的变动。632年穆罕默德死后,阿拉伯人在四大哈里发及其后的倭马亚王朝(661—750年)的领导下征服了北非、西班牙南部和伊朗。651年攻灭萨珊王朝之后,他们继续向东挺进中亚,矛头直指撒马尔罕。671年,他们第一次攻破撒马尔罕,681年阿拉伯总督第一次得以在这一地区过冬。59在705到715年之间,阿拉伯将军屈底波·伊本·穆斯林(Qutayba ibn Muslim)在粟特作战,并于712年征服了撒马尔罕。

在粟特地区而非中国西部发现的最大的粟特语文书群便来自这一时期。1933年苏联考古学家在撒马尔罕以东120公里、今塔吉克斯坦境内的穆格山发现了近100件珍贵文书。60这些文书罕见地从被征服者而不是征服者的角度讲述了伊斯兰征服的经过,展现了一个无路可退的地方统治者为了抵抗伊斯兰大军而与突厥、唐以及其他地方政权所做的谈判。这提醒我们伊斯兰征服中亚是一个缓慢而不确定的过程,八世纪初期的唐朝在这一地区的政治中扮演了一个不易察觉的角色。

穆格山文书是由当地人而不是外国考察队发现的。库姆村距离穆格山六公里,在沙俄时代该村村民就知道山顶藏有宝藏。1932年春天,一些当地的放羊娃来到了山上。他们挖了个坑,找到了几件写在皮革上的文书。他们把最完整的一件带回了村子,把其余的放了回去。61当地的党支部书记阿卜杜拉·哈密德·普罗提(Adbul Hamid Puloti)曾在塔什干学过历史。他听到发现文书的风声之后,为了找到这些文书,他向一个村民许诺让他事成之后当警察以换取他的帮助。普罗提最终被带到一个村民家,主人从墙和门框之间的夹层中掏出了一件文书。普罗提把这件事汇报给了上级,他的上级又汇报到文化部门。这件文书后来被转移到塔吉克斯坦首都杜尚别,编号为1.I 62,之后被塔吉克斯坦共产党第一书记胡谢日诺夫(D.Husejnov)没收。1933年此人被清洗之后就再也找不到了。63

和许多亚洲民族一样,粟特人用某王在位第几年的方式纪年。很多穆格山文书的年代在迪瓦什梯奇(Dēwāstīc)在位的第一和第十四年之间。因为迪瓦什梯奇称王的时间不确定,因此学者们不能给这些文书精确定年。穆格山一共出土文书97件,其中粟特语92件,汉语3件,阿拉伯语1件,还有一件文字为鲁尼字母,语言未知。64其中一件汉文书年代为706年,也就是说整组文书年代可能为八世纪初。65

正如苏联阿拉伯史大家克拉奇科夫斯基(I.Y.Kratchkovskv,1883—1951年)在其回忆录中所阐明的那样,唯一的一件阿拉伯语文书成为整组文书断代的关键。66此文书为迪瓦什梯奇写给呼罗珊的阿拉伯总督贾拉赫(al-Jarrah)的一封信。该信语言精确,应该是出自粟特王雇佣的书吏之手。在信中,粟特王以总督的“毛拉”(mawla,即附庸、门客)自居,他主动提出把前任康国王突昏的两个儿子送交总督保管。67当克拉奇科夫斯基读到这封信时,他想到伟大的历史学家泰白利(Tabari,838—923年,阿拉伯—波斯历史学家)曾经提到,撒马尔罕有位领主(dihqan)名叫Divashni,曾在721到722年间抵抗过伊斯兰征服。68克拉奇科夫斯基发现Divashni是个传抄错误,原本应作Divashti,即迪瓦什梯奇在阿拉伯语中的音译。把这二者堪同就可以把穆格山文书的年代定在709到722年之间。

听到这个新发现的消息,列宁格勒的苏联社会科学院向塔吉克斯坦派了一支考察团,并任命苏联粟特语专家弗雷曼(A.A.Freiman,1879—1968年)为团长。在1933年11月的两周内,弗雷曼带队挖掘了穆格山遗址。69该遗址的位置是一个修建堡垒的理想地点,库姆河和泽拉夫善河三面环绕,又有内墙外墙进行进一步防护。

堡垒中只用几个大陶罐盛水,这表明堡垒的居民需要附近的村民从最近的小溪(0.5公里外)为他们取水。堡垒太小,无法容纳一支军队,而只是统治者及几名家眷和奴仆的居所。但必要的时候,此处的大房间和院子可以容纳100个家庭。

通过遗址中遗留的物品,考古学家可以判断堡垒中五个房间各自的用途。四个长方形的房间长17.3米、宽1.8到2.2米,屋顶离地只有1.7米。房间并不奢华,只能从南面采光。南墙本来应装有窗户,但并没有保存下来。

让发掘者吃惊的是,遗址中几乎没有任何有价值的东西。平台是一个垃圾坑,被半米厚的骨头、陶器和织物的碎片覆盖。一号屋中的沉积物有一米厚,可以明显看出有九层动物粪便,中间是掺有很多黏土的黄土层。这表明城堡曾被占据九年或者十年。由于屋中还有一些木屑,发掘者认为一号屋曾是木工作坊,冬天时被用做谷仓。二号屋是厨房,有大量的家庭用具:陶罐、碎盘子、芦苇篮子、小陶杯、豆子、大麦种子以及用火的痕迹。因为三号屋几乎完全是空的,只发现了几个小的玻璃瓶和一个梳子,考古学家判断这间屋子之前是谷仓。四号室东西最多,包括三个陶罐、很多家庭用具、三枚钱币(其中一枚为银币)、金属箭头、一些衣物碎片和一个腰带扣。所有这些都来自二层,这一层已经坍塌,压在一层上面。70

四号室的北面有一个翻倒的陶罐,旁边散落着23根带字的柳木简,好像是从陶罐里掉出来的。这些木简上写的是管家为主人撰写并保存的家庭支出记录。71因为柳木便宜且容易得到,所以支出情况被写在柳木简上而不是纸或者皮革上。

管家记录了招待访客的日期以及葡萄酒和小麦的消耗量,因而展示了本地经济的大致轮廓。有时邻村的人会带着几车粮食到堡垒里来把粮食交给主人。这也许是一种实物税。管家的记录显示,村民也从主人处得到粮食。放牧是重要的经济活动。人们吃羊肉且用羊皮做衣服,可达50件之多,但一般人没有那么多。有一件文书(A17)列举了各种开销:200迪尔汗买了马;100迪尔汗造了屋顶;50迪尔汗给了祆教祭司;15迪尔汗给了医生和倒酒人;11迪尔汗买了新年晚宴用的牛;8迪尔汗给了文书起草员;8迪尔汗买了纸、丝和黄油;5迪尔汗给了刽子手。尽管学者们还不确定在撒马尔罕流通哪种货币,但是迪尔汗已经取代了萨珊银币,是当时阿拉伯世界中通行的主要银币单位。几乎所有出现在木简记录中的货品,除了纸和丝来自中国外,其他都是本地制造的。给人造成的印象是,粟特当地的经济,至少在冲突的那几年当中,基本上以物物交换为主。

除了木简,该遗址还出土了近六十件纸质和皮制文书。这些文书本来存放在二楼,发现时散落在第二室和第三室坍塌的天花板周围。72第三处文书发现地是那个放羊娃挖出来的篮子,里面有些皮革文书。

在97件文书当中,有3件是写在梯形皮革上的契约,展现了当时复杂的司法体系。尽管皮革似乎是笨重的书写材料,但皮革文书通行于整个阿拉伯世界(同时代的欧洲人也在用羊皮纸)。有经验的书吏可以在上面记录详细的协议。目前最长,同时也是信息量最大的穆格山文书是一份婚约,以及一份标为“新娘副本”的附属文件,其中,丈夫重申了他对于妻子家庭的义务。两件文书都发现于普罗提上交的那个篮子。73

婚约及新娘副本写于突昏王十年,即710年。两件文书一共有90行,写在两块皮革上,分别长21厘米和15.5厘米,记载了一桩婚姻的具体条款。新娘名叫Chat,其保护人是纳维卡特(Navikat,今哈萨克斯坦七河地区的一座粟特城市)的统治者Cher。新郎名叫Ot-tegin,这明显是个突厥人的名字。新娘父亲在这件事中不起任何作用,名字却仍被提及,因此看起来Cher是Chat的监护人。

这件前伊斯兰时代契约的引人注目之处在于,它揭示了当时社会中通行严格的义务对等:丈夫在某些情形下可以结束婚姻,妻子在同样的情形下也可以结束婚姻。这件粟特契约用到了一个法律术语来指称一种特别的婚姻,在这种婚姻中丈夫和妻子在很多方面享有同等的权利。74该协议开头就讲丈夫有义务提供“食物、衣服和首饰,让妻子在他自己的房子里有地位,以一个高贵男人对待高贵女人的方式对待她”。她则“必须永远照顾他的健康,像一个妻子该做的那样服从他的命令,以一个高贵女人对待高贵男人的方式对待他”。75

跟现代婚约很像,这件契约接下去讲如果事情起了变化该怎么办。如果丈夫“娶了另一个妻子或纳了妾,或者养了一个Chat不喜欢的女人”,他承诺付给她“30个纯迪尔汗”并把她送走。如果他想结束婚姻也可以,那就必须为他的妻子提供食物,并且退还嫁妆以及婚姻存续期间妻子给他的所有礼物。这样夫妻双方就两不相欠了,丈夫可以自由再婚。值得注意的是,妻子也有权结束婚姻,只要她退还丈夫送的礼物即可。她将持有自己的财产以及来自丈夫的一笔钱。婚姻结束之后,夫妻双方不再为对方的罪行承担责任,犯罪的一方将独自受罚。

这件契约使我们进一步确认了粟特社会阶层的流动性。如果夫妻一方成为其他人的“奴隶、人质、囚犯或依附民”,其前配偶不负责。显然这个社会中有些人比其他人富有。这件契约的罚金为30个迪尔汗,其签署人显然是富人。但是他们也和更下层的人一样,面临着一种现实的可能,即当他们不再富有时也许会沦为奴隶。

妻子的那份协议基本重复了上述丈夫的义务,还额外增加了几项条款。Ot-tegin开篇便说:“还有,先生,我以密特拉神之名起誓,我既不会卖掉她也不会典押她。”76密特拉是真理和契约的保护神,是祆教最重要的三位神祇之一,地位仅次于最高神阿胡拉·马兹达。祆教中提到的神一般都是指后者。Ot-tegin保证,如果婚姻结束,无论是谁提出的,他都会把Chat送回她的保护人处。此外,无论是他自己这边的人还是敌人把妻子带走或者关押,他会让她立即得到释放。他还保证,如果他在婚姻结束之后没有把妻子毫发无伤地送回娘家,会付100迪尔汗。如果不能立即付清,会为未结清的部分付20%的利息。这件文书的很大一部分都在讲保护人得到赔款的程序。比如,里面指名了一位担保人,到时候保护人可以找他。此协议签署于“奠基大厅”,有见证人在场,且全体居民都被吩咐要进行监督。

穆格山文书中的另外两件契约一件是磨坊租约(B-4),另一件是墓地买卖(B-8),整体结构都跟这件婚约一致,只不过要短得多。两件契约都有日期(王的在位年份、月、日)、双方姓名、交易物品、交易条件、见证人以及书吏的名字。

磨坊租约中记载,某人从迪瓦什梯奇处承租三座磨坊,年租460单位面粉。77与柳木木简一样,这件契约里要求以实物(面粉)支付。但这件文书并不是只讲了简单的租赁。该文书有42行,是一份复杂的法律文件,精确说明了承租人需要付给统治者租金的期限,以及不能足额支付的后果。

第三件契约讲的是用25迪尔汗租一块墓地。78两个儿子从两兄弟处租一个泥制的eskase。这可能标志着结有世仇的两个家族之间的休战,两兄弟担心他们的敌人会扰乱自己的哀悼仪式,因此把墓地出租。祆教徒的葬仪是先把死者露天放置在一个建筑中(现代祆教徒称这种建筑为寂静塔),让动物把死者的肉吃掉,然后再把清洁过的骨头收集起来放在井里,这种井在这件契约中被称做eskase。79然而,因为在粟特地区从未发现过这种墓葬井,有人认为该词指的是那吾斯(naus),即装死者遗骨的墓葬建筑,这种墓葬建筑在片治肯特多有发现。80

穆格山文书中的契约让我们明白堡垒中并非只有统治者迪瓦什梯奇的私人档案。有些文书显然是属于他的,比如那件讲他的磨坊租金的契约。但他怎么会保存一份繁琐的突厥男子与粟特女子婚约的副本?那份墓地租赁的文书又是怎么回事?

情况很可能是,穆格山的居民,包括那位新娘Chat,也许最后在堡垒被围困期间,把他们最重要的法律文件都带到堡垒里保存。他们可能希望等阿拉伯人的威胁被消灭以后再取回他们的文件。但这些契约一直完好无缺地留在穆格山的堡垒里,直到1932年才被放羊娃找到。如果确实如此,那就解释了为什么穆格山文书不仅有迪瓦什梯奇王的通信,还有在城堡里避难的其他几名较低等级领主的信件。

结合泰白利的详细记载以及穆格山文书中的信息,我们可以重构穆格山堡垒陷落的历史。81泰白利记载道,新来的阿拉伯总督外号是“娘们”,他在720年秋天至722年春天期间与粟特人作战。粟特人跟突骑施人结盟。突骑施本来臣属于西突厥,在715到740年间占有了一部分西突厥的地盘。82 721年,已经统治片治肯特14年的迪瓦什梯奇终于被正式封为“粟特王,撒马尔罕之主”。83

迪瓦什梯奇号称是撒马尔罕最后一任统治者突昏的继承人。突昏在709年向屈底波投降,但随后又起兵,710年自杀或者被处决。乌勒伽(Ghurak)继之为王。屈底波以为突昏报仇为名再次进攻,于712年攻占了撒马尔罕城。乌勒伽投降之后签署了一个条约,承诺一次性赔偿200万迪尔汗,且之后每年交付20万迪尔汗。84屈底波和一些当地统治者承认乌勒伽为突昏的继任者,但撒马尔罕西南的一些人则支持迪瓦什梯奇。二者并存了十年,这期间的历史不甚明了。

719年,迪瓦什梯奇毕恭毕敬地写信给阿拉伯的呼罗珊总督,仿佛自己是他的下属。但是到了721年夏天,他乐观地认为自己有机会打败阿拉伯人。此时他给位于撒马尔罕西南12到16公里的Khakhsar城的统治者Afshun写了一封信(编号为V-17),说“有一支突厥人和中国人的大军要来”。似乎突骑施、唐和拔汗那(今费尔干纳)组成了反伊斯兰的联盟。穆格山文书中的信件是唐朝参与这些事件的唯一证据,另一封信(编号为V-18)里提到了一个“中国”侍从。(侍从这个词的词意并不肯定。)“中国人”也许指一个从西域来的汉人,并不一定是长安的中央政府派来的。85

文书显示,一年之后,很有可能是722年,情况彻底变了。一名信使汇报说根本看不到“突厥人”的影子。而另一个人,很可能是名信使,则描述了费尔干纳的苦盏(Khujand)陷入穆斯林之手,14000人投降。86泰白利说粟特人分为一大一小两部,一部至少有五千人,他们逃往拔汗那却进不了城,穆斯林军队来了之后便大开杀戒。87另一部则小得多,大概有一百户,他们投奔迪瓦什梯奇并逃进了穆格山城堡。88

在阿拉伯军队屠杀期间,人数多的那部分粟特人中只有商人付得起赎金换取人身安全。纳税对于刚被征服的中亚人民来说是个重大问题。为了避税,他们希望改宗伊斯兰,这样可以凭穆斯林的身份受优待而少缴税。然而在八世纪,倭马亚王朝非常急迫地需要大量税收以满足其战争需要,并不总是对新改宗的穆斯林给予税收优待,因此很多粟特人逃往突厥或者唐朝的地盘。

迪瓦什梯奇的追随者可能只有100个男人,他们和家眷都躲进了穆格山城堡(泰白利称之为Abghar)。89他们派了一小股部队到城堡外与穆斯林军队作战,随即被赶了回来。穆斯林最终攻陷了城堡。迪瓦什梯奇在战败之后恳求Said al-Harashi保证自己的人身安全,并得到了许可。城堡内的100户人奉上城堡的物品以换得自由。据泰白利记载,阿拉伯军队统帅随即将这些物品拍卖,并按照伊斯兰律法将所得五分之一充入国库。这就是为什么1933年苏联考古学家发掘该遗址时城堡里几乎空无一物。所有值钱的东西几乎都被拿走了,那些纸质和皮质文书一定是被忽略了。

尽管阿拉伯统帅曾许诺保证迪瓦什梯奇的人身安全,但他食言了。泰白利描述了他悲惨的结局。阿拉伯将军“杀了迪瓦什梯奇,把他钉在一个[祆教]墓葬建筑(即那吾斯)上。他下令,如果尸体被移走,拉宾詹(Rabinjan)的人民就得付一百[第纳尔]……他把迪瓦什梯奇的人头寄到伊拉克,把他的左手寄给吐火罗斯坦的Sulayman b.Abi al-Sari”。90处死的方式表明迪瓦什梯奇是个重要人物。迪瓦什梯奇代表了粟特人的抵抗,阿拉伯将领选择以极端的方式处置他的尸体。91(此人随后因为实行如此残酷的惩罚而被免职。)

迪瓦什梯奇的死只是撒马尔罕被伊斯兰征服过程中的一个小插曲。不出几十年,穆斯林军队就牢牢控制了这一地区,波斯语逐渐替代了粟特语,伊斯兰教逐渐替代了祆教。751年,在今哈萨克斯坦境内发生的怛罗斯战役中,穆斯林军队击败了唐朝军队。主要原因是游牧的葛逻禄人在阵前倒戈,加入了穆斯林一方。四年之后,安禄山起兵反唐,唐朝被迫抽调中亚的部队前去平叛。这两起事件衔接紧密接连发生,意味着八世纪中叶以后,撒马尔罕以及粟特周边地区的目光不再往东投向中国。粟特地区的伊斯兰化让很多生活在中国的粟特人就此定居了下来。

穆格山文书的年代早于中亚的伊斯兰化以及造纸术传入该地区的时期。穆格山文书使用了各种不同材质,说明当地统治者愿意购买中国的纸,因为纸张使用方便且易于保存。但中亚的居民还在继续使用皮革制作重要文书,比如克拉奇科夫斯基解读的那件唯一的阿拉伯语文书。当地人还用柳枝制作木简来记录不太重要的事情,比如家庭收支。

穆格山中发现的中国纸张是少见的长距离贸易的证据。八块残片拼成的三件汉语文书都来自中国境内,运到这里被再利用。穆格山里其实没人会写中文。三件中的一件是写于甘肃武威的官文书。武威是丝路上在中国境内的一座繁荣城市,位于敦煌以东。这件文书用完之后被卖作废纸(反面没写字,还可以用),丝路商人将其带到了3600公里以外的穆格山上。92

八世纪和九世纪,中国纸张远抵中亚,最远到达高加索的摩谢瓦亚·巴尔卡(Moshchevaia Balka),这个地名的意思是“遗迹谷”。该遗址位于黑海东北,有一些在石灰石高台上或者山边岩洞中的墓葬,是目前所知发现中国纸张的最远处。二十世纪初,发掘者挖出了一些有汉字的纸片。最完整的一件有15厘米长、8厘米宽,潦草的几行字写着日期和支出的金额(2000文,800文)。尽管极为残破,还是能看出这是一个账簿。93该遗址还出土了一些很明显来自中国的其他东西:一件画有佛像和骑马人(出城以前的悉达多王子?)的绢画、一件佛经残片、某种纸糊物件上的信封残片。这些物品表明至少中国纸张和绢画——甚至中国商人——在八、九世纪时曾抵达高加索地区。94

八世纪时,中亚人学会了造纸。据阿拉伯语文献记载,751年怛罗斯战役阿拔斯朝打败唐军之后把战俘带回了首都,有些战俘把造纸术传给了俘虏他们的人。95

与其他技术传播的传说一样,这一则并不一定可信。96造纸术并不难学,简单来说就是把有机材料和碎布的混合物打制成纸浆,然后在帘子上晒干。这项技术慢慢从中国内地传播开去,八世纪以前即传到了中亚。公元800年后,纸张逐渐取代皮革成为了伊斯兰世界的主要书写材料。纸张价格低廉,制作快捷,比皮革方便得多,比起埃及才有的莎草,又容易得到得多。纸张在十一世纪末十二世纪早期从伊斯兰教的门户西班牙和西西里传入了基督教欧洲。

毫无疑问,比起丝绸来,中国发明的纸极大地改变了它所接触的社会。在近代以前,无论丝绸多么有诱惑力,它主要还是用于衣物和装饰。如果没有丝绸,其他织物很容易取而代之。在中亚,棉布经常代替丝绸。与之相对,纸张则标志着一个真正的突破。随着廉价纸张的引入使书籍从奢侈品变为很多人都买得起的商品,与之相应的是教育水平的提高。与羊皮纸或皮革不同,纸吸墨,因此可以印刷。离开了纸,世界主要的印刷革命,无论是中国的雕版印刷还是欧洲的活字印刷,都不可能发生。

所有研究粟特古信札、片治肯特发掘、阿弗拉西阿卜壁画以及穆格山文书的学者都认为这些材料中对贸易的描述少得惊人。古信札虽然是商人所写,但讲的绝大部分是小额贸易。与之类似,片治肯特的发掘中也没出现什么贸易物品,城里的壁画上几乎没有商人形象,也完全没有真正的商贸场景。阿弗拉西阿卜壁画也是如此。在撒马尔罕有着丰富经验的法国考古学家葛乐耐曾一针见血地指出:“在整个粟特艺术中没有一列商队、一条船,只有阿弗拉西阿卜壁画上中国皇后的游船是个例外。”97在片治肯特发掘出的130座房屋中发现了很多壁画,无一有贸易场景。与之类似,穆格山文书中,除了纸张和丝绸,只有本地生产的物品。而生产这两项物品的技术恰恰在这个时间点正从中国向西传进中亚。

目前掌握的证据表明丝路商业大体上是本地贸易,由小贩在短距离内进行。造纸或制丝一类的技术,以及祆教和伊斯兰教等宗教都随着移民传播。他们带着家乡的技术和宗教信仰在新的地方安家落户。

法国高等研究实践学院魏义天、法国国家科学研究中心葛乐耐、刚刚去世的俄罗斯埃米塔什博物馆马尔沙克、美国南加州大学凯文·范·布拉戴尔(Kevin van Bladel)都非常仔细地读过本章初稿。马尔沙克教授于2002年春天在耶鲁大学开设过两门课程。笔者对片治肯特的讨论就利用了这两门课的笔记。哈佛大学的施杰我对照粟特语原文检查了译文并为笔者提供了很多有益的建议。还要感谢阿赛尔·乌穆尔扎科娃帮忙找来并阅读俄语文献以及尼科拉奥斯·A·克里希迪斯(Nikolaos A.Chrissidis)对研究所做的其他协助。

*1 stater,一种金币

1 Shiratori,“Study on Su-t'ê”,81-145.

2 慧立、彦悰:《三藏法师传》,27页。

3 Arthur Waley,The Real Tripitaka and Other Pieces(London:George Allen&Unwin,1952),21.

4 学者们尚不能确定玄奘翻越天山的路线。他可能走的是别迭里山口,那里不算太高。更可能是从库车直接向北进入西突厥的腹心地带,即北疆小洪那海地区,从那向西前往伊塞克湖。见向达:《热海道小考》,《文物》1962年第7—8期,35页。

5 Beal,Life of Hiuen-tsiang,25页注80。

6 玄奘遇到的是统叶护可汗的儿子肆叶护可汗。统叶护可汗于628年或629年被弑身亡之后,肆叶护可汗继之成为西突厥的统治者。见Etienne de la Vaissière,“Oncles et frères:Les qaghans Ashinas et le vocabulaire turc de la parenté”,Turcica 42(2010):267-278。

7 中文里粟特有好几种写法,见季羡林等在《大唐西域记校注》73—74页中所做渊博的注释。

8 玄奘:《大唐西域记》,72页;Beal,Life of Hiuen-tsiang,27。

9 《旧唐书》卷198下,5310页;《新唐书》(北京:中华书局,1975)卷221下,6243—6244页。

10 Klimkeit,Gnosis on the Silk Road;Nicholas Sims-Williams,“Sogdian and Turkish Christians in the Turfan and Tun-huang Manuscripts”,in Cadonna,Turfan and Tun-huang,43-61.

11 Frantz Grenet,“Old Samarkand:Nexus of the Ancient World”,Archaeology Odyssey 6,no.5(2003):26-37.

12 Nicholas Sims-Williams and Frantz Grenet,“The Sogdian Inscriptions of Kultobe”,Shygys 2006,no.1:95-111.

13 房间和烽燧遗址的照片见M.Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay:Personal Narrative of Explorations in Central Asia and Westernmost China(London:Macmillan,1912;repr.,New York:Dover,1987),图177。

14 Aurel Stein,Ruins of Desert Cathay,2:113.

15 关于这次发现的周边环境,见Stein,Serindia,669—677页及地图74。关于这些信札的基本概况,见Vaissière,Sogdian Traders,43-70。原书于2002年以法文发表,笔者为读者方便起见引用英文版。另见Nicholas Sims-Williams and Frantz Grenet,“The Historical Context of the Sogdian Ancient Letters”,in Transition Periods in Iranian History,Actes du symposium de Fribourg-en-Brisgau(22-24 Mai 1985)(Leuven,Belgium:E.Peeters,1987),101-122。

Nicholas Sims-Williams把1、2、3、5号信札的译文都发布到网上了:http://depts.Washington.edu/silkroad/texts/sogdlet.html。

每封信札的最新翻译如下:

信札1号:Nicholas Sims-Williams,“Towards a New Edition of the Sogdian Ancient Letters:Ancient Letter 1”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,181-193.

信札2号:Nicholas Sims-Williams,“The Sogdian Ancient Letter Ⅱ”,in Philologica et Linguistica:Historia,Pluralitas,Universitas;Festschrift für Helmut Humbach zum 80.Geburtstag am 4.Dezember 2001,ed.Maria Gabriela Schmidt and Walter Bisang(Trier,Germany:Wissenschaftlicher Verlag Trier,2001),267-280;Nicholas Sims-Williams,“Sogdian Ancient Letter 2”,in Monks and Merchants:Silk Road Treasures from Northwest China,ed.Annette L.Juliano and Judith A.Lerner(New York:Harry N.Abrams with the Asia Society,2001),47-49.

信札3号的概括见Nicholas Sims-Williams,“A Fourth-Century Abandoned Wife”,in Whitfield and Ursula Sims-Williams,Silk Road,248-249.

信札5号:Frantz Grenet,Nicholas Sims-Williams,and Etienne de la Vaissière,“The Sogdian Ancient Letter V”,Bulletin of the Asia Institute 12(1998):91-104.

16 Nicholas Sims-Williams,“Sogdian Ancient Letter Ⅱ”,261.

17 信札3号到5号于313年5月11日到314年4月21日或者313年6月到12月写成。见Grenet et al.,“Sogdian Ancient Letter V”,102;另见Vaissière,Sogdian,Traders,45页注5。

18 Etienne de la Vaissière,“Xiongnu”,in Encyclop*dia Iranica Online Edition,November 15,2006,网上可见:http://www.iranicaonline.org/articles/xiongnu。

19 Pénélope Riboud,“Réflexions sur les pratiques religieuses designees sous le nom de xian”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,73-91.

20 Nicholas Sims-Williams,“Fourth-Century Abandoned Wife”,249.

21 即一个单位重25克,见Vaissière,Sogdian Traders,53-55。关于重量单位的总体研究见Б.И.Mapшак и B.И.Pacпoпoвa,Coгдийские гиpи из Пeнджикeнтa(Сaнкт-Петербрг:Издaтeльство Гocyдapcтвеннoгo Эpмитaжa,2005)。

22 Nicholas Sims-Williams,“Ancient Letter 1”,182.

23 Grenet et al.,“Sogdian Ancient Letter V”,100;Vaissière,Sogdian Traders,53-54.

24 Grenet et al.,“Sogdian Ancient Letter V”,101.

25 Etienne de la Vaissière,“Is There a‘Nationality’of the Hephthalites?”Bulletin of the Asia Institute 17(2007):119-132.

26 Frantz Grenet,“Regional Interaction in Central Asia and Northwest India in the Kidarite and Hephthalite Periods”,in Indo-Iranian Languages and Peoples:Proceedings of the British Academy,ed.Nicholas Sims-Williams(Oxford:Oxford University Press,2002),220-221.

27 Vaissière,Sogdian Traders,112-117.

28 关于这处遗址最重要的出版物是Boris I.Marshak and Valentina Raspopova,“Wall Paintings from a House with a Granary,Panjikent,1st Quarter of the 8th Century A.D.”,Silk Road Art and Archaeology 1(1990):123-176,特别是173页注3。目前主持发掘工作的是埃米塔什博物馆东方部的负责人Pavel Lur'e。

29 A.M.Belenitski and B.I.Marshak,“L'art de Piandjikeng à la lumière des dernières fouilles(1958-1968)”,Arts Asiatiques 23(1971):3-39.

30 Frantz Grenet and Etienne de la Vaissière,“The Last Days of Panjikent”,Silk Road Art and Archaeology 8(2002):155-196,特别见176页;Marshak and Raspopova,“Wall Paintings from a House with a Granary”,125.

31 Vaissière,Sogdian Traders,190-194.

32 Vaissière,Sogdian Traders,191.

33 Valentina Raspopova,“Gold Coins and Bracteates from Pendjikent”,in Coins,Art and Chronology:Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands,ed.Michael Alram and Deborah E.Klimburg-Salter(Vienna:Osterreichische Akademie der Wissenschaften,1999),453-460.

34 Boris Marshak,私下交流,2002年2月7日。

35 Raspopova,“Gold Coins and Bracteates from Pendjikent”,453-460.

36 G.A.Pugachenkova,“The Form and Style of Sogdian Ossuaries”,Bulletin of the Asia Institute 8(1994):227-243;L.A.Pavchinskaia,“Sogdian Ossuaries”,Bulletin of the Asia Institute 8(1994):209-225;Frantz Grenet,“L'art zoroastrien en Sogdiane:Etudes d'iconographie funéraire”,Mesopotamia 21(1986):97-131.

37 Boris I.Marshak,“On the Iconography of Ossuaries from Biya-Naiman”,Silk Road Art and Archaeology 4(1995-1996):299-321.

38 Raspopova,“Gold Coins and Bracteates”,453-460.

39 Boris I.Marshak and Valentina Raspopova,“Cultes communautaires et cultes privés en Sogdiane”,in Bernard and Grenet,Histoire et cultes de l'Asie préislamique,187-195,特别是192页。

40 Boris A.Litvinskij,La civilisation de l'Asie centrale antique,trans.Louis Vaysse(Rahden,Germany:Verlag Marie Leidorf,1998),182.

41 A.M.Belenitskii and B.I.Marshak,“The Paintings of Sogdiana”,in Sogdian Painting:The Pictorial Epic in Oriental Art,by Guitty Azarpay(Berkeley:University of California Press,1981).11-77,特别是20—23页。

42 Marshak and Raspopova,“Cultes communautaires et cultes privés”,187-193.

43 Vaissière,Sogdian Traders,163;Marshak and Raspopova,“Wall Paintings from a House with a Granary”,140-142,认为这是胜利之神,但葛乐耐认为这是幸运之神,见氏著“Vaisravana in Sogdiana:About the Origins of Bishamon-Ten”,Silk Road Art and Archaeology 4(1995-1996):277-297,特别见279页。

44 Marshak and Raspopova,“Wall Paintings from a House with a Granary”,150-153,151页图24。

45 Boris Marshak,Legends,Tales,and Fables in the Art of Sogdiana(New York:Bibliotheca Persica,2002).

46 Vaissière,Sogdian Traders,162,plate 5,illustration 1.

47 《旧唐书》卷221下,6244页;Chavannes,Documents sur les Tou-Kiue,135。

48 关于壁画的总体介绍见Matteo Compareti and Etienne de la Vaissière,eds.,Royal Naurūz in Samarkand:Proceedings of the Conference Held in Venice on the Pre-Islamic Painting at Afrasiab(Rome:Instituto Editoriali e Poligrafici Internaziona1i,2006),59-74。书中文章代表了对阿弗拉西阿卜壁画的最新分析。另见Л.И.Альбаум,Живопись Афрасиаба(Ташкент,СССР:ФАН,1975);Boris I.Marshak,“Le programme iconographique des peintures de la‘Salle des ambassadeurs’à Afrasiab(Samarkand)”,Arts Asiatiques 49(1994):5-20;“The Self-Image of the Sogdians”,in Vaissière and Trombert,Les Sogdiens en Chine,123-140;Matteo Compareti,“Afrāsiāb ⅱ.Wall Paintings”,in Encyclop*dia Iranica Online Edition,April 14,2009,网上可见:http://www.iranicaonline.org/articles/afrasiab-ⅱ-wall-paintings-2。

49 Grenet,“Self-Image of the Sogdians.”

50 Frantz Grenet,“What was the Afrasiab Painting About”,in Compareti and Vaissière,Royal Naurūz in Samarkand,43—58页,特别是讲东墙的44—47页。

51 Frantz Grenet,“The 7th-Century AD ‘Ambassadors’Painting at Samarkand”,in Mural Paintings of the Silk Road:Cultural Exchanges between East and West,ed.Kuzuya Yamauchi(Tokyo:Archetype,2007),16;Vladimir Livsic,“The Sogdian Wall Inscriptions on the Site of Afrasiab”,in Compareti and Vaissière,Royal Naurūz in Samarkand,59-74.

52 穴泽和光、马目顺一:《アフラシャブ都城址出土の壁画にみらわる朝鲜人使节について》,《朝鲜学报》80(1976):1-36.

53 Etsuko Kageyama,“A Chinese Way of Depicting Foreign Delegates Discerned in the Paintings of Afrasiab”,Cahiers de Studia Iranica 25(2002):313-327.

54圣彼得堡埃米塔什博物馆东方部主任马尔沙克将墙的上半部复原为粟特主神娜娜女神在所有使节之上端坐于王座之中,见氏著《ソグドの美術》,田边胜美、前田耕作编:《世界美術大全集東洋编15:中央アジア》(东京:小学馆,1999),156-179。与此相对,葛乐耐在“Self-Image of the Sogdians”一文中认为王座上的应该是拂呼缦。魏义天则认为王座上的应该是西突厥可汗,见Etienne de la Vaissière,“Les Turcs,rois du monde à Samarcande”,147-162,in Compareti and Vaissière,Royal Naurūz in Samarkand。

55 北墙的示意图见Compareti and Vaissière,Royal Naurūz in Samarkand,图版5、27。

56 Marshak,“Le programme iconographique des peintures;”Grenet,“Self-Image of the Sogdians”.

57 al-Bīrūnī,The Chronology of Ancient Nations,trans.C.Edward Sachau(Frankfurt:Institute for the History of Arabic Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,1998;reprint of 1879 original),201-204,222.

58 Grenet,“Se1f-Image of the Sogdians”,132.

59 Grenet and Vaissière,“Last Days of Panjikent”,155.

60 穆格山文书已分三卷发表:А.А.Фрейман,Описание,публикации и исследование документов с горы Муг:Согдийские документы с горы Муг 1(Москва:Издательство восточной литературы,1962);Владимир А.Лившиц,Юридические документы и письма:Согдийские документы с горы Муг 2(Москва:Издательство восточной литературы,1962);М.Н.Боголюбов и О.Н.Смирнова,Хозяйственные документы:Согдийские документы с горы Муг 3(Москва:Издательство восточной литературы,1963).最近В.А.Лившиц将这些文书重新编辑后再次发表:Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречьcя(Санкт-Петербург:Филолоическгий факультет Санкт-Петербургского государственного университета,2008)。

61 Ilya Yakubovich说村民们误把粟特文当做阿拉伯文,并相信文书中写着如何找到古代宝藏。见“Mugh 1.I Revisited”,Studia Iranica 31,no.2(2002):231-252。

62 笔者的叙述基于2000年3月25日在宾夕法尼亚大学与马尔沙克的一次谈话。马尔沙克教授认识普罗提,这个故事是普罗提讲给他听的。见Лившиц,Согдийские документы с горы Муг 2。书中108—109页有一个较短的版本,112页对页是文书1.I的照片。

63 Yakubovich,“Mugh 1.I Revisited”.

64 О.И.Смирнова,Очерки из истории Согда(Москва:Наука,1970).书中14页给出了文书总数。穆格山文书是按发现时间编号的。文书1.I发现于1932年春。普罗提1933年5月发掘所获文书的编号以俄文字母B打头。A.Vasil'ev于1933年夏发掘所获文书的编号以A打头。Freiman考察队1933年11月所获文书的编号以Б打头。普罗提1934年交出的文书编号带Nov.(即“新”)。发掘结束之后Freiman的队伍回列宁格勒了。普罗提迫于压力上交了一组Freiman来之前别人给他的文书。这是一个装有六件皮制文书的倒扣篮子,其中包括穆格山文书中最长的一件,即附有“新娘副本”的婚约。

65 А.С.Поляков,“Китайские рукописи,найденные в 1993 г.в Таджикистане”-В кн.Согдийский сборник,Ред.Н.И.Крачковский и А.А.Фрейман.(Ленинград:Академия наук СССР,1934),91—117页,特别是103页,图片见99页。

66 I.Y.Kratchkovsky,“A Letter from Sogdiana(1934)”,in Among Arabic Manuscripts:Memories of Libraries and Men,trans.Tatiana Minorsky(Leiden,the Netherlands:Brill,1953),142-150.

67 该信译文见Richard N.Frye,“Tarxūn-Türx*n and Central Asian History”,Harvard Journal of Asiatic Studies 14(1951):105-129,译文见108—1O9页。

68 David Stephan Powers,trans.,The History of al-Tabari(Ta'rīkh al-rusul wa'l mulūk),vo1.24,The Empire in Transition(Albany:State University of New York Press,1989),171,177-178,183.

69 Фрейман,Согдийские документы с горы Муг 1,7.

70 Крачковский и Фрейман,Согдийский сборник,29.

71 Боголюбов и Смирнова,Хозяйственные документы.

72 Крачковский и Фрейман,Согдийский сборник,29.

73 Nov.3号文书(婚约)和Nov.4号文书(新郎义务)最早由Livshits完成了转写及翻译,见Лившиц,Согдийские документы с горы Муг 2,21-26。最新译文见Ilya Yakubovich,“Marriage Sogdian Style”,in Iranistik in Europa-Gestern,Heute,Morgen,ed.H.Eichner,Bert G.Fragner,Velizar Sadovski,and Rüdiger Schmitt(Vienna:Osterreichische Akademie der Wissenschaften,2006),307-344。简短讨论见Ilya Gershevitch,“The Sogdian Word for‘Advice,’and Some Mugh Documents”,Central Asiatic Journal 7(1962):90-94;W.B.Henning.“A Sogdian God”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies 28(1965):242-254。

74 Maria Macuch,Das sasanidische Rechtsbuch “Mātakdān i hazār dātistān”(Teil 2)(Wiesbaden,Germany:Kommissionsverlag F.Steiner,1981).

75 Yakubovich的“Marriage Sogdian Style”一文调查了大量的婚约文书,发现只有一组文书中妻子可以提出离婚,这组文书是公元前五世纪埃及象岛(Elephantine)上犹太居民的阿拉米语文书。他就此提了出两种可能:粟特女人也许比周围民族享有更多的权利,或者Cher为他的被监护人取得了不寻常的优厚待遇。

76 粟特语学者对于这段话的意思有分歧。有人认为“以密特拉神”应该译做“以神[即阿胡拉·马兹达]和密特拉”。见Henning,“A Sogdian God,”248;Yakubovich,“Marriage Sogdian Style”.

77文书B-4由Livshits转写并翻译为俄语,见Лившиц,Согдийские документы с горы Муг 2,56-58;另见Gershevitch,“Sogdian Word for‘Advice’”84页中的简短讨论。

78 文书B-8由Livshits转写并翻译为俄语,见Лившиц,Согдийские документы с горы Муг 2,47-48。Ilya Gershevitch改订了译文,见氏著“Sogdians on a Frogplain”,in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste(Paris:Sociétéde Linguistique de Paris,1975),195-211。

79 Gershevitch,“Sogdians on a Frogplain”,205-206,为了让译文更流畅笔者去掉了Gershevitch文中的括号。另见Frantz Grenet,“Annexe:Le contrat funéraire sogdien du Mont Mugh”,in Les pratiques funéraires dans l'Asie centrale sédentaire de la conquête Grecque à l'Islamisation(Paris:Editions du CNRS,1984),313-322。

80 例如Paul Bernard的回应,见Grenet,“Annexe”,321-322。

81 Grenet and Vaissière,“Last Days of Panjikent”一文为厘清这些混乱的事件做出了突破性的贡献。

82 Vaissière,Sogdian Traders,199-200.

83 Vaissière,Sogdian Traders,161-162.

84 Yakubovich,“Mugh 1.I Revisited”.

85 Frantz Grenet,“Les ‘Huns’dans les documents sogdiens du mont Mugh(avec an appendix par N.Sims-Williams)”,in Etudes irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard,ed.C.-H.de Fouchécour and Ph.Gignoux,Cahiers de Studia Iranica 7(Paris:Association pour l' Avancement des Etudes Irannienes,1989),17.

86 A-14,A-9,Grenet and Vaissière,“Last Days of Panjikent”,168-169,172.

87 Powers,Empire in Transition,172-174;Grenet and Vaissière,“Last Days of Panjikent”,156.

88 E.V.Zeimal,“The Political History of Transoxiana”,in The Cambridge History of Iran,volume 3,The Seleucid,Parthian and Sasanian Periods,ed.Ehsan Yarshater,part 1(New York:Cambridge University Press,1983),259-260.

89 Richard Frye,“Tarxūn-Türx*n and Central Asian History”,112-113;E.V.Zeimal,“Political History of Transoxiana”,259-260;Powers,Empire in Transition,171,177-178,183.

90 Powers,Empire in Transition,178.Powers把阿拉伯语中迪瓦什梯奇的名字写作al-Diwashini,克拉奇科夫斯基将其转写作Divashni。Powers在“埋葬地”之前的括号中加入“基督徒”一词,但阿拉伯语原文是nāwūs(Yakubovich,“Mugh 1.I Revisited,”249n31),因此在这里笔者去掉了“基督徒”一词。

91 Yakubovich,“Mugh 1.I Revisited”.

92 文书A-21,讨论见Поляков,“Китайские рукописи”。

93 Anna A.Ierusalimskaja and Birgitt Borkopp,Von China nach Byzanz(Münich:Bayerischen Nationalmuseum,1996),item no.120.

94 Elfriede R.Knauer,“A Man's Caftan and Leggings from the North Caucasus of the Eighth to Tenth Century:A Genealogical Study”,Metropolitan Museum Journal 36(2001):125-154.

95 Hyunhee Park,“The Delineation of a Coastline:The Growth of Mutual Geographic Knowledge in China and the Islamic World from 750-1500”(Ph.D.diss.,Yale University,2008),45.

96 Bloom,未发表论文。

97 Grenet,“Self-Image of the Sogdians”,134.

丝绸之路新史/芮乐伟 韩森.北京—:北京联合出版公司,2015年;