丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

祁连冰雪育走廊

作者:赵丽洁,陈淮

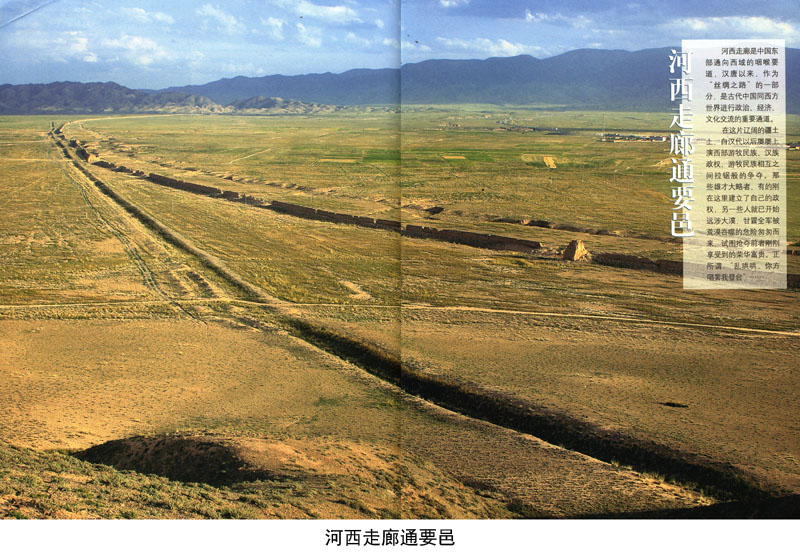

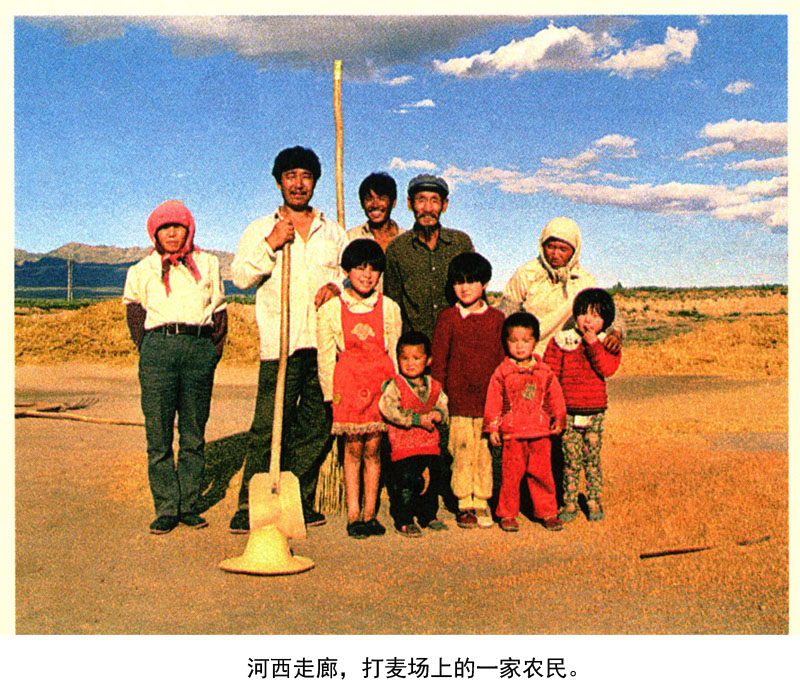

河西走廊又叫甘肃走廊。从地图上看,黄河流出青藏高原后,从甘肃兰州到内蒙临河的一段是自南向北流的,所以在甘肃及西部就有了“河西”、“河东”之说。西出兰州,沿312国道西行约50公里,在一个叫河口的地方,过了黄河,就算是“河西”了。然而“走廊”还远着呢——继续西行过了乌鞘岭,才算进入“河西走廊”。

河西走廊

河西走廊因其独特的地理条件,联系着中原与西域的中华各民族,将黄河、长江流域的文明同万里之遥的新疆天山南北农、牧业文明连结为一体。穿越河西走廊的丝绸之路在承载着贩运丝绸、和田玉驮队的同时,塘驿频传,又是昔日中华帝国“神经系统”的一部分——每当我驱车走过河西走廊,见到平直的公路两旁绵延的光缆埋设标记和不断闪过的电话线杆时,这种感受尤为强烈。

公元前121年,是中国历史上值得书写的一年。西汉初期,从高祖刘邦直到文、景数十年间,鉴于国家久乱新安,对北方匈奴一直采取忍让、回避态度。西汉帝国元狩二年,赫赫有名的汉武帝刘彻登基以后,决定以武力解决匈奴对汉王朝的威胁,尤其是被匈奴控制的河西走廊——它是通往西方各国的必经之地。

在这条走廊状的通道的南北,要么是冰峰连嶂的高原,要么是风沙连天的戈壁大漠,河西走廊几乎是中原地区通往西域唯一的通道。元狩二年春天,汉武帝起用年轻、但已在征伐匈奴的战争中屡建战功的霍去病出征。《史记》中说,霍去病为骠骑将军,将万骑,出陇西,过焉支山千余里,击匈奴,执浑邪王子及相国、都尉,首虏八千余级。收休屠王祭天金人。夏,复出陇西、北地二千里,过居延,攻祁连山,得首虏三万余,裨将小王以下七十余人。正因为汉王朝的一系列军事行动,使得北方得以安定,并获得河西走廊的统治权。从此,汉王朝开始在河西设置郡县;从此,河西走廊作为贯穿亚欧大陆的丝绸之路重要一环而存在;从此,张骞、玄奘们踏上东西文化交流之路……

“亡我祁连山,使我六畜不蕃息。失我焉支山,使我女儿无颜色。”这是史书中记载的匈奴歌谣。然而,河西走廊周边的游牧民族在失去河西走廊及牧场之后,也绝非仅仅留下一首哀歌而已。两千多年来,他们一直伴着这条走廊的文明发展着,长城边的古道隘口既有茶马互市,也时而狼烟四起……

陆都兰州

国父孙中山曾先生发现深处内陆的兰州正好在中国版图的几何中心,于是在孙先生的建国方略中将兰州定为“陆都”。前些年,国内打长途电话还是以距离远近计算费用的,那时兰州人往全国各地打电话或全国各地的人们往兰州打电话时,话费从数学上讲是最便宜的。我还发现,兰州人出行到全国各地,比较而言,花在交通上的钱是最少的。然而,兰州岂止如此——它地处青藏高原边缘独特的地理方位、穿城而过的黄河与历史早已交织出雄壮的乐章……

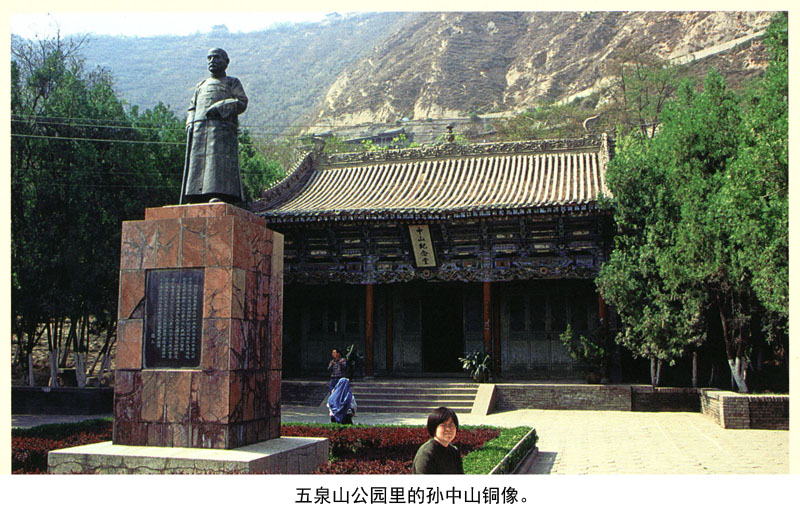

皋兰山与五泉山

兰州市区的南边是一座很高的山,几乎在市区的任何地方抬眼可见,那就是皋兰山。皋兰山对兰州及兰州人不单具有象征意义,更是兰州人登高抒怀的好去处,“连峰委会,云蔚黛起,积高之势,四面千里”的那种畅快,是兰州人“有朋自远方来”时,一定要介绍的。皋兰山主峰脚下的五泉公园,是兰州历史最久的公园,因这里有五眼山泉,历史上就有佛教寺庙。历代的营建者们按照传统的造园章法,形成峰回路转、曲径通幽的格局,偌大一片山坡绿树成阴,泉池错落。清末民初,兰州著名人士刘尔炘带头捐资将其建成供民众游赏的公园。

刘尔炘虔诚于佛教,在五泉公园题写了大量用语谐趣、生动形象的楹联、匾额,其中山门有“五泉山”三字横额,刘尔炘也就自称“五泉山人”。

五泉山阴柔的一面在雨天会显露出几分江南园林的姿色。中国传统的园林审美观多来自江南,北方的造园借鉴的是江南园林,但唯有江南的气候是搬不来的,所以那园子自然就先天不足。五泉山难得地处皋兰山阴坡山坳,地气湿润,植被茂盛,山间石径全无泥泞之虞,在那里静赏雨中的五泉山,可品到江南园林之韵味。犹如高僧打坐修行,积纳天地之灵气,化解尘世之旧疴。

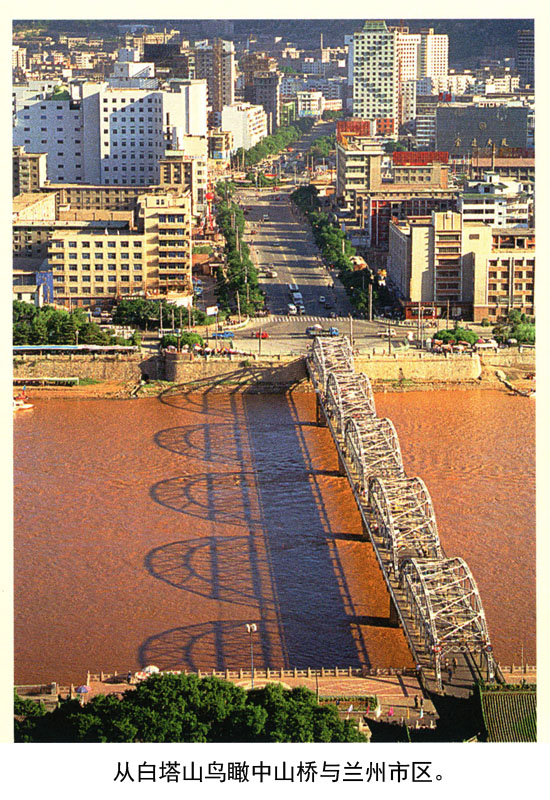

中山桥与白塔山

兰州的中山桥建于1909年,当初名为“兰州黄河铁桥”,1942年改名为“中山桥”,但兰州的老百姓至今仍习惯旧称。

其实,黄河铁桥从建成的1909年直到1950年代以前,桥上只有5米多高的呈水平状的桁架,上半部分的拱形钢梁是1950年代加固上去的。据说,桥的保固年限是80年,但直到今天,那黄河铁桥仍“老当益壮”地承担着沟通黄河南北交通的重任。如今,只有233.5米长、6米宽的黄河铁桥,桥两端的入口处为了减轻负荷,已安装了强行限制除小轿车以外任何车辆通行的钢制横栏,但桥上的车辆在白日里任何时候都挤得满满的。

每年夏季,都会有一些喜爱在黄河里游泳的人在人们惊羡的目光里,从桥上跳到河里尽情嬉戏。

上世纪三四十年代,在那些从北平、上海来的记者眼中,中山桥是一座“一桥横跨南北,工程殊为伟大”的“美丽的大铁桥”了。如今,兰州市区已陆续修建了十多座各种造型的桥梁,中山桥正逐渐结束自己的使命,而它的象征意义、文物观赏价值则在提升。

中山桥的北边是白塔山。白塔山既低也小,只是身后的九州台山峰的一部分。兰州人说:“皋兰山再高,高不过九州台的半山腰”。白塔山因山顶的始建于元代的白塔寺而名。早个一二十年,白塔山上是极荒芜的,那时大部分兰州人是不大愿意去荒秃无水的白塔山的。后来从黄河抽水上到白塔山,白塔山绿化渐渐有了起色。白塔山初夏、晚秋最为宜人,白塔山上的那一处处茶园的名字也颇阳刚,这个叫“快活林”,那个叫“又一村”,都是消闲的好去处,不仅吃喝,还可住宿。站在白塔山顶看兰州市区又是一种景致:黄河在白塔山脚下流过,中山桥的钢梁拱架历历在目,市区高楼林立,再远处,是那黝黑、高大的皋兰山。

滨河路与黄河

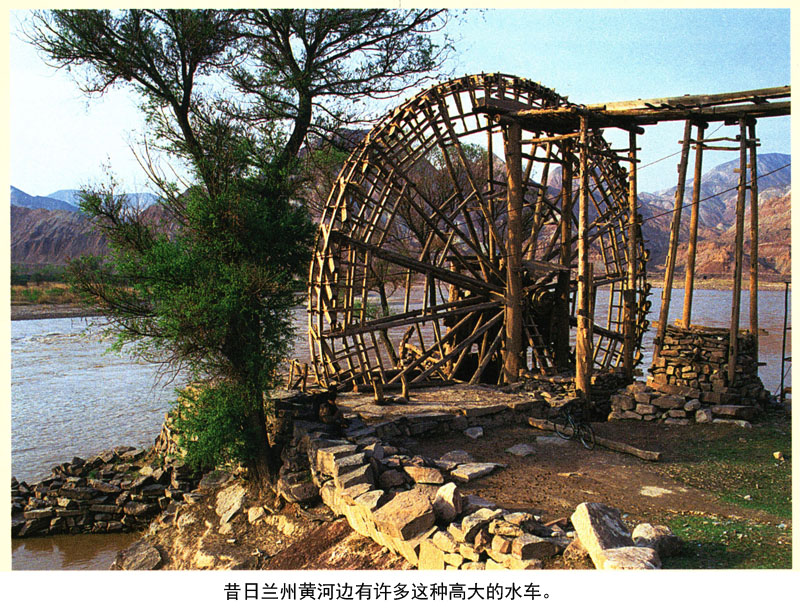

1980年代,滨河路只是以中山桥为中心,向西延伸不超过500米、向东约3到5公里的范围,号称“十里滨河路”。后来,兰州的市政建设迅猛发展,滨河路向西大举延拓,又修建了黄河北边的“北滨河路”,黄河沿岸也建成一系列供人们休闲、观赏的景观,如黄河母亲雕像、水车园、白塔山缆车站、兰州港、亲水台、音乐喷泉等等……如今的滨河路,可谓是“四十公里黄河风情线”。

旧时,从兰州将货物及旅客运送到内地很多是利用羊皮筏子从黄河漂流的。如今,在兰州黄河边的有些地方还有人在吃着这碗饭,只是服务对象早已改为游客了。筏客子的年轻后人们手中操纵着的大部分是快艇,个别年纪大的筏客子,仍然守着一副羊皮筏子在黄河边招揽游客……我曾怀着好奇心在黄河北岸一位筏客子的家中拜访,主人是一位已60多岁的回族老人,热情而健谈。在略显狭小但很整洁的独院里,他告诉我,兰州的筏客子有许多都是世代相传的回族人,他的儿子也在黄河里驾驶自家的快艇。我们问他那羊皮胎的剥制方法时,老人诙谐地用自己身上穿的套头毛衣打比方,说:剥羊皮时“就像脱毛衣一样……”惹得大家都笑了起来。

老人还兴致勃勃地向我们演示吹羊皮胎的过程,看着老人巧妙地憋足气力很快将一只皮胎吹了起来,我不禁肃然起敬:这是一个老筏客子在黄河上拼杀了几十年所浓缩的功夫呀!

地理知识百科

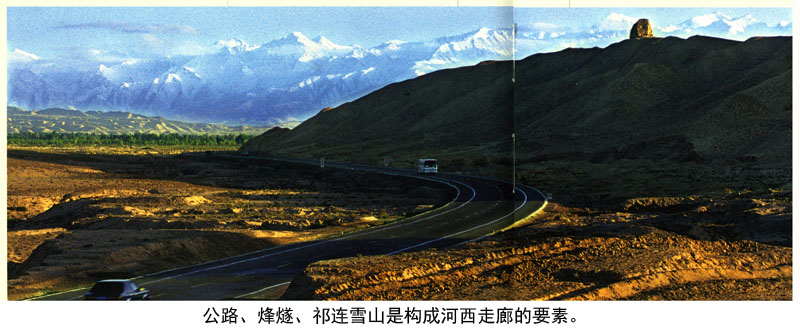

祁连山

“祁连”是蒙古语“天山”之意。人们印象中的祁连山,实际上只是广义的祁连山的一部分,亦即祁连山脉最北边的那一列,它自西北向东南由走廊南山(祁连山)、冷龙岭及乌鞘岭组成,狭义上的祁连山,它的北面就是著名的“河西走廊”;南边是广义祁连山的中列——大通山及达坂山,北、中两列之间即为大通河谷地及湟水谷地;最南边的一列由青海山及拉脊山组成,南列与中列之间有著名的青海湖盆。祁连山脉有诸多山峰的海拔均在4000米以上,山岭间的山地海拔也在2000米左右。狭义祁连山的东段山势由西向东降低,这里雨量充沛,草场丰美,如冷龙岭下的皇城草原、大马营滩。

地理知识百科

皋兰山名的说法

“皋兰山”,有人说是“水边的长满了兰花的高山”的意思。但西部的山都是极荒凉的山,皋兰山几乎没什么植被。而另一种说法,较鲜为人知——古代西部许多地区秦汉以前都是游牧民族的基本活动范围。民国时期著名陇籍学者张鸿汀先生在其《兰州古今注》中说:“皋兰”是匈奴的语音,意思是“天”。张先生以为“祁连”、“乌兰”、“贺兰”等词语同义,都为高峻之意。《资治通鉴》中有“皋兰者为皋来,河之称呼”。类似的例子在西部有很多,比如“敦煌”都有可能是匈奴的语音。

地理知识百科

黄河上的筏客子

过去,黄河上传统的水路最远可到包头,然后以包头为集散地,再通过陆路连结内地。那些在黄河上操控羊皮筏子的“老大”,兰州人俗称“筏客子”。据记载,“筏客子”从兰州顺流而下到包头,运送客人到北京需三十天左右,且要经过无数的激流险滩,即使经验丰富、水性高超的筏客子也常常会船翻人亡。从包头返回兰州时,筏客子多数是将羊皮胎内的气放尽,打叠成包,挑担沿河步行,有时碰巧遇上顺路的商队大车,可搭乘一段。兰州谚语说:“下水,人乘筏;上水,筏乘人。”

地理知识百科

炳灵寺石窟

炳灵寺石窟在黄河北岸的积石山中,位于甘肃永靖县境内,和刘家峡水库相连,开凿于西秦建弘年间(公元5世纪初)至明代,曾经为盛极一时的大佛教胜地。现存有洞窟34个,佛龛149个,内有石雕像、壁画900多平方米,泥塑近800身,西秦的造像和壁画,造型刚劲挺拔,色泽绚丽多彩,是我国稀有而宝贵的文化遗产。唐代石雕大佛弥勒坐像,高30多米,是利用天然石柱峰雕刻而成,造型丰满潇洒,栩栩如生,具有一种古雅朴实的风格,体现了唐代高度的艺术技巧。

沧桑大美: 丝绸之路/赵丽洁,陈淮[著];陈淮,罗小韵摄影.-上海: 上海锦绣文章出版社, 2008;