丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

天然屏障乌鞘岭

作者:赵丽洁,陈淮

坐落在甘肃省天祝藏族自治县西北的乌鞘岭,地理位置处在青藏高原、蒙古高原、黄土高原“三大阶梯”的交合部,既是西部一系列自然现象的分界区域,又是古丝绸之路重要关隘,所以历来有“河西走廊东大门”之称。

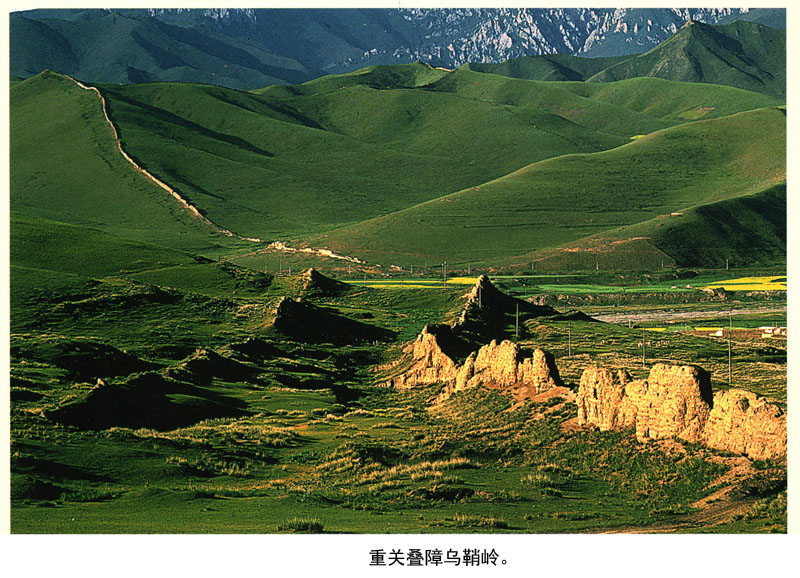

乌鞘岭周边是祁连山的崇山峻岭,是传统的高原牧场。而夏季里,安远盆地里的农区又是另样景色:满山遍野的金黄翠绿伴着铁路、公路优美的弧线在雪山峰峦的映衬下,景色壮丽。而乌鞘岭东南山坡上的那一道道蜿蜒起伏的汉、明代长城及古代兵营遗址,又给这山川增添了大量人文景观……

长城营盘筑险关

乌鞘岭自古为丝路之要道,金强河横陈于山岭东南脚下,正是设关隘,屯兵驻守之要冲。《汉书·西域传》有“骠骑将军霍去病……始筑令居以西”的记载。“令居”是今兰州市永登县西北的地方,东距乌鞘岭50多公里。

乌鞘岭山岭上的长城及城防、营盘较多也很复杂。自汉代至明清时代均有修筑。汉长城始建于西汉元鼎六年(公元前111年),现在乌鞘岭上的汉代烽火台尚保留有一座,烽火台下的一段汉长城已呈土埂状,但明晰可辨。明长城残存下来的大约有10公里长,残高1.8~2.5米,底宽2~3米,全部夯土板筑,夯层厚12~30厘米,大多修建于明万历年间。

乌鞘岭东南的一大片缓坡是现在安门村的牧场,这片牧场的北端是高耸的毛毛山。明代长城也修筑在这片坡地上,沿着这段长城向南望去,金强河南岸山坡上的长城蜿蜒雄浑。清晨,阳光的暖色调柔和地照在这些已呈残垣断壁的明长城和草滩上,安门村的牧人们赶着羊群穿过长城豁口去山坡上放羊。一位老人告诉我,这片草滩当地人叫它“马场”,直到民国时,老百姓仍不被准许在此放牧。

依山傍河安门村

312国道在由东向西通过乌鞘岭前向北转弯,过金强河大桥。过桥后右边有一个傍山临河的村庄,叫安门村,村民大部分是汉族。

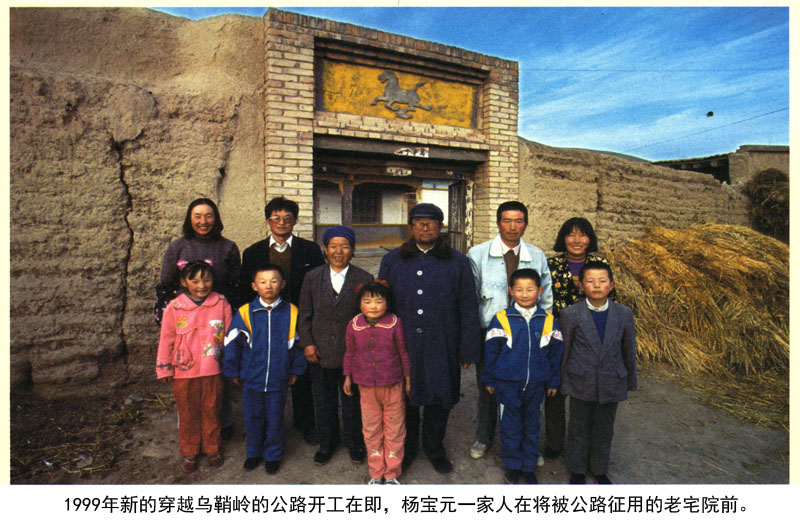

年过五旬的杨宝元是安门村的村民,他和妻子共生了6个儿女,家里有近20亩水地。

杨宝元和妻子都是汉族,祖籍是陕西,他祖父经商来此地,到现在已经定居80余年了。杨宝元说,安门村属半农半牧区,每户人家除了有一些在河滩上的庄稼地以外,都有一群羊,多则上百头,有些人家也喂养几头牦牛。由于天旱草稀,每家的羊仅靠放牧远不能养活,所以大家都用承包土地的六成至七成地来种牧草——主要是燕麦。安门村一带的海拔大约1700米左右,小麦长势不好,其他农作物只能种青稞、油菜等。杨家还养了十几头牦牛。

但近几年,乌鞘岭一带的气候干旱异常,草滩十分贫瘠,牛只能维持生存,挤不了奶,也无从打酥油,而安门村的人们又都有吃糌粑的习惯。杨宝元说,吃糌粑时也可用猪油或清油代替酥油,有时还可以去公路边的小商店买一些在乌鞘岭上放牧的藏族人寄卖的酥油。除了吃糌粑,安门村的人也祭俄博——这些藏族人的生活习惯和习俗的盛行,说明了这一带各民族文化长久以来的相互渗透和交融。

驿道文明的传承

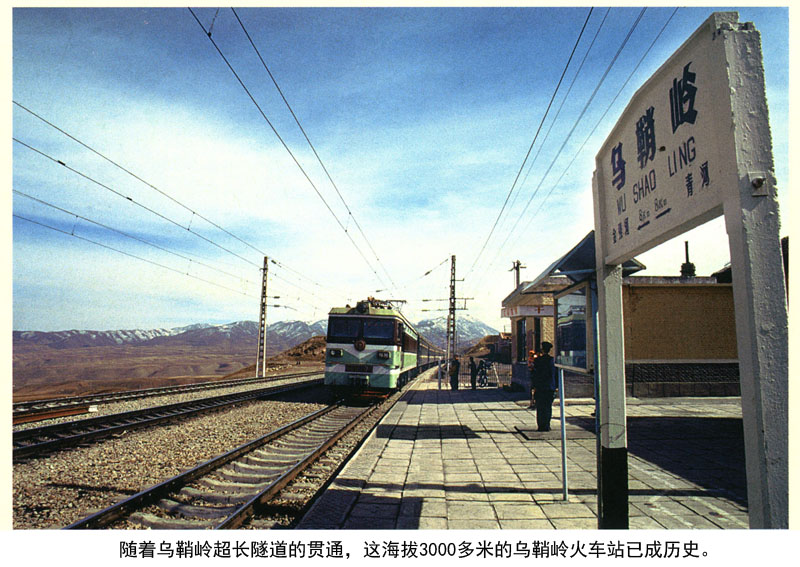

乌鞘岭的铁路线从南边的金强河火车站海拔2000米左右开始,盘行8公里到乌鞘岭火车站时海拔已达3000米以上,然后再盘行二三十公里降到海拔1500米左右,如此大的坡度,铁路线只有在整个乌鞘岭上盘来绕去,才能通过。

乌鞘岭火车站处于盘山铁路的最高处,站房正对着的那一段铁路恰好是一顶点,往两边都是下坡。秋冬季节,一场初雪后,我来到了这里。车站值班的工作人员正在吃午饭。坐在调度台前的是一位正在当班的副站长,叫杨志峰,已在山上工作了近十年,同车站上其他工作人员一样,他的家也在西距此100多公里的武威市。因车站地处山顶,站房外寒风呼啸,每当有过往列车,值班人员都得按规定去站台接送列车,望着他们笔直地站在雪峰下的站台上和被寒风不时掀起的衣角,不禁令人肃然起敬……

乌鞘岭及岭上的各种关防设施,如今早已失去了军事上的意义,那艰辛的驿道也早已为工业文明的铁路及无线电通讯所替代,但从古到今都有一些守候着山岭的人们,这乌鞘岭小站上的员工及微波站的两位年轻人,不正是这种“驿道文明”的传承者吗?

地理知识百科

乌鞘岭的地理地位

乌鞘岭,藏语叫“哈香日”,意思是和尚岭。其地质上属于祁连山冷龙岭的分支。东西长17公里,南北宽10公里。主峰海拔3562米,年均气温-2.2℃。乌鞘岭的西端经过雷公山(海拔4326米)、代乾山同冷龙岭主干山脉相连;东端的毛毛山(海拔4074米)、老虎山往东北方向逐渐没入黄土高原。所以有的地理书籍在描述乌鞘岭时说:“乌鞘岭是介于雷公山和毛毛山之间的较低部分。”因在乌鞘岭一带最低凹处恰好是乌鞘岭,就形成了自有丝绸之路以来,往河西走廊的交通必须通过乌鞘岭的局面。乌鞘岭又是季风区和非季风区的分界;干旱与半干旱地区的分界。

地理知识百科

河西走廊

河西走廊东西长约一千多公里,南北宽处数十公里,窄处仅数百米。河西走廊历来是中国东部通向西域的咽喉要道。河西走廊的南面是连绵一千多公里的祁连山脉暨青藏高原,北边是内蒙阿拉善荒原的戈壁大漠。河西走廊里有著名的武威、张掖、酒泉、敦煌等绿洲。这些绿洲的水源为源自祁连山的石羊河、黑河、疏勒河、党河等内陆河水系。汉唐以来,作为“丝绸之路”的一部分,成为古代中国同西方世界进行政治、经济、文化交流的重要国际通道。

沧桑大美: 丝绸之路/赵丽洁,陈淮[著];陈淮,罗小韵摄影.-上海: 上海锦绣文章出版社, 2008;