陕商故事

明代户县老炉客代表——孙继才

在明代“闯关西”的陕西老炉客中,有一位资格最老、影响力最大的老炉客,他就是在康定兴办“茂盛福”茶号的户县牛东村人——孙继才。

一、陕商与康定锅庄

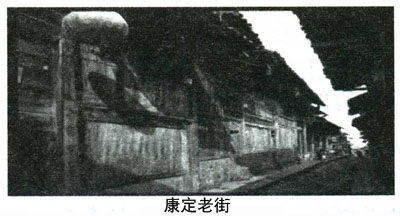

明清时期,康藏地区仍为不毛之地,“川人不喜经营,尤畏远道”。①故在明初就有大批的陕西商人取道甘宁州去西康经商,史称“炉客”。此后一代代的炉客千里投荒赴打箭炉贸易,使打箭炉由一个偏僻的小山村变为“商旅满关,茶船遍河”的商埠城市,商号、商行和货栈遍布炉城,仅炉河东岸的“陕西街”就有陕商字号80余家。康藏羊毛、皮货、麝香、鹿茸经此运输内地,内地茶叶、布匹、绸缎亦经此流向藏区。由于明清时西藏经济以畜牧业为主,羊毛、皮货来源分散而不易大宗收购,而且语言隔阂,汉藏风俗礼仪不同,给当时的贸易造成了种种困难。藏族牧民每年秋冬季赶着牦牛百数头,驮着以羊毛为主的畜产品到达康定后,就地露宿,人居畜藏均有困难;而且当时的汉藏贸易由于市场不完善,只能进行以茶易马的物物交换,这就必然要求有一个中间经纪人来为双方沟通语言,说合价值。最初是陕西商人自办“锅桩”。陕西商人到达康定后,找来石头支锅造饭、这些用来支锅的石头就叫“锅桩”。后来,当地民众见陕西商人做饭笨手笨脚,就主动帮他们做饭、料理生活,并兼顾沟通贸易。于是,陕西商人就将贸易中介的业务交由他们来承担。这些当地人在汉藏交界处造屋垒院、支锅煮食、扎桩拴马、招待行旅,陕西商人自办的“锅桩”就演变为具有中介贸易性质的“锅庄”。最初康定锅庄只有4家,后来由于“关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由4家增为13家,代分差务。嗣因贸易日繁,锅庄建立益多,清中叶增为48家锅庄”②。由于这些锅庄是从内地来的汉商手中接办的,因此,它们一般都带有汉姓的名号。

兹按建庄先后将康定的主要锅庄胪列如下:

包家锅庄:藏人称为“瓦斯碉”,房屋80余间,其建筑肇自元代。因西藏某活佛曾诞生于此,故藏人来炉城多愿居住。与德格、白玉两县客商交易最多,在锅庄中首屈一指。

汪家锅庄:藏称之为“下必崇”,房屋20余间,其建筑肇自元明,住客多为甘孜、昌都、波密、查耳等处商人,贸易量很大。

罗家锅庄:藏人称之为“色根古”,早期锅庄房屋15间,住客多甘孜绒坝商人,炉霍等处行商亦多居此。

木家锅庄:为果亲王后裔设立。藏人称之为“甲人色”,有房屋20余间,建筑肇于元代,为大金市、炉霍商人居地,贸易量大。

杨家锅庄:藏人称之为“拨土家”,房屋15间,建于明季,客商以甘孜、德格两地行商居多,贸易量较大。

黄家锅庄:藏人称之为“黄贵甲”,房屋12间,客商多来自德格,康雍乾时营业畅旺。

汪家锅庄:藏人称之为“卡娃降措”,房屋12间,建筑于明初,客商来自德格、昌都,贸易量很大。

王家锅庄:藏人称之为“惹觉妈”,房屋4间,建于明代,住客为道孚人,营业可观。

安家锅庄:藏人称之为“仲一出”,房屋13间,建筑肇自明代。

陈家锅庄:藏人称之为“阿三速马”,房屋15间,住客多为理塘商人,间住甘孜绒坝叉商旅,贸易量最大。

彭家锅庄:藏人称之为“阿松脱”,房屋11间,住客多理塘商人,亦曾住昌都行商,贸易量属最大。

充家锅庄:藏人称之为“充洗加”,房屋2间,住客多道孚、甘孜行商,贸易量很大。

包家锅庄:藏人称之为“若阿”,住客多德格商人。

白家锅庄:藏人称之为“七几巴巴”,房屋29余间,住客多德格、甘孜、理塘商人,贸易量较大。

龚家锅庄:藏人称之为“那朱瓦”,房屋7间,住客多贡觉、乍丫商人。

高日家锅庄:藏人称之为“高日拉”,房屋15间,先住道孚商人,后有瞻对商人来往,营业亦佳。

邱家锅庄:藏人称“羌厥”,房屋20余间,常住甘孜、德格、昌都商人,贸易量较大。

杨家锅庄:藏人称之为“日耳淡”,房屋七八间,客商多来自炉霍,贸易量可观。

贾家锅庄:藏人称之为“独跟古”,房屋七八间,客商多炉霍人。

彭家锅庄:藏人称之为“丹尊家”,房屋20余间。

彭家锅庄:藏人称之为“第六智”,房屋七八间,商多甘孜人。

康藏锅庄作为汉藏贸易的经济中介组织,是陕藏贸易发展的客观要求。川康地区汉藏贸易的中心是边茶贸易,它不但开创了四川西部汉藏贸易之先河,而且带动了康区其他行业的发展,扩大了汉藏贸易的范围,在促进川康经济发展、汉藏团结等诸方面都起到了极其重要的作用,可以说边茶贸易是使锅庄性质发生突变的染色基因。

明清经营川南雅、灌、名、邛、洪五县区“五属边茶”的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们总店设于康定,基本上掌握了川康的经济命脉,使川康商业操之于陕商之手,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈”③。故“川康商业实为陕人所开发,即在今日采办茶布、绸缎之大商号,仍多陕籍也”④,并且在陕商的带动下,川商“居信之久,羡慕陕商,而以小资本尝试成功者,或川人之为陕商司柜存钞后,自己经营者”⑤。从1933年的统计看,康区商贾总数约为12000人,其中藏商2000人,陕商7000人,川商3000人,陕商人数比重最大。雍正五年(1727),荥经额行边茶引23314张,由陕商和川商分销,陕商行引14851张,川商行引8463张”⑥,可见,清初陕商在边茶贸易中处于主导地位。

陕商在康藏销售茶业的方式有三:一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销给当地藏族民众,以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙发,分赴各乡销售货物,收买土产”⑦,“河北帮”办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶业批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”⑧,后来户县人办的康定最大的字号“德泰和”茶庄亦是如此,他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”⑨,大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明清边茶制度“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式是最主要的形式。

那时,陕商数十万茶叶、数以百计的日用商品都要通过锅庄集散,生意都要靠锅庄主来撮合,陕藏贸易的发展推动了锅庄行业的发展;反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛。因为陕藏商人的接触存在着语言障碍,商品交换又笼罩着一层神秘色彩,买卖双方出自各自的经济利益,总喜欢暗中摸底,明里又保持一定距离,但又急于成交而各得其所,迫切需要能懂得汉藏两语、深谙经济、信息灵通、交际广泛、在当地有一定声望的人从中穿针引线。作为贸易中介的这种角色,在当时的打箭炉,只有属于明正土司的锅庄主们才是最理想的人选。此外,锅庄主资金厚实,特殊情况下还可以为买卖双方作保,遇上官司,还可利用其身份作庭证。对于藏商来说,由于民族的共同心理素质和生活方式,自然更为信赖锅庄主。同时锅庄有宽敞的房屋,可以提供住宿和满意的膳食,可为藏商存放大批进出货物,有院坝可喂养运输的骡马和牦牛。锅庄主手中虽没有直接掌握商品,但是藏汉商人双方交易的得失、利惠的命运却暗地掌握在锅庄主的手中,所以买卖双方总是对锅庄主尊重有加。锅庄主以中庸之态,用流利的语言勾通双方感情,用最新的信息去告诫双方,用微妙的手法尽快促成交易,还利用自己的各种条件为双方提供方便,只有这样,才能博得客商们的信任,使自己的事业兴旺发达。

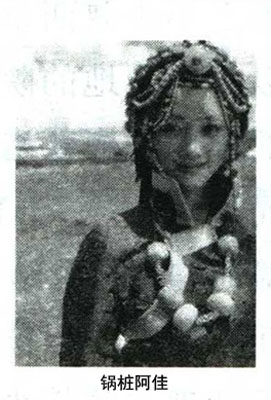

锅庄交易主要是由其女主人撮合而成。茶业交易是康藏锅庄的主要商业活动,其茶“悉由内地产茶州县负贩,而炉中为出口总路,是以四方茶商俱聚于此,其俗,女子年十五以上,即雇于茶客,名曰沙鸨儿,凡茶客交易货物,俱听沙鸨翻译,较定价值,无异牙行”⑩。《陇蜀余闻》亦载:“打箭炉在建昌西南……其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈主之。”(11)而贺觉非在《康定锅庄题名》一诗中说道:“炉城四十八锅庄,故乡而今半渺茫。门内标杆非旧主,木家有女字秋娘。”诗后注曰:“木家锅庄,女主人名秋云者,长身玉立,……余初到康定,即往木家锅庄,锅庄院中,例有木旗杆,故诗云然。”(12)可见锅庄女主人在锅庄贸易中具有翻译及寻觅主顾、牵线搭桥的重要作用。

明清时的西南,地处边檄洪荒,民族杂居,风俗各异,又关山险远,山高涧深,征剿不易,致使强盗蜂起,土匪横行,一语不慎,死即随之,加之不少陕西茶商又系走私性质,亦需少数民族群众的保护和掩蔽,所以身居异地的陕西茶商很注重搞好与锅庄主及藏民之间的关系,为自己的异地经商营造良好的外部氛围。他们在与锅庄主和藏商的交往中“驽而不贪”(13)、一言九鼎,重视商业道德,深得康藏民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,藉其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(14)。而陕商之所以能竞争过当地的川商在康定形成“陕西街”,是因为陕商善于处理与藏等少数民族的关系,拉拢并利用锅庄主搞好与藏族民众的关系,善于入乡随俗,重视民族平等与团结友好,尊重少数民族的风俗习惯,同时继承了自文成公主入藏开创的藏陕甥舅一家的传统,与锅庄主及当地藏民联姻,成家定居,从而与藏民打成一片。据统计,在1910年,康定、道孚、炉霍、德格几镇,共有固定居住之汉民近4000户,其中仅康定一城就有汉商3000户。陕商不但为锅庄贸易的形成和发展作出了不朽的历史贡献,而且也为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

在明代去康定闯关西的老炉客中,有不少人是与康定锅庄建立了经济的联系才发展了自己的商贸事业。“茂盛福”茶庄的东家孙继才就是这方面的代表。

二、孙继才的经营情况

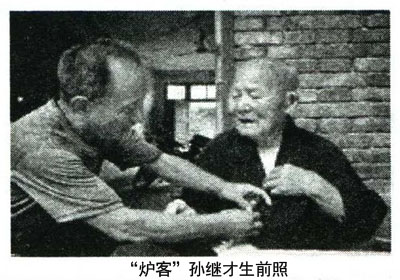

孙继才的经营情况在吴志明等人写的《大炉客家孙继才》一文中有记载:

“孙继才的祖父、父亲,从户县到康定,沿川陕间的48马站,步行70余日,跋涉3000余里,沿途险关隘路、羊肠小道、古柏参天、树荫蔽日,他风餐露宿,半乞讨,半投奔,受尽千辛万苦才到达康定。茂盛福商号传到第三代就是孙继才,他天资聪明,智力过人,通过祖父、父母的商业熏陶、言传身教、潜移默化,到了二十岁就当大掌柜,与当地藏民结为连理,生意十分火爆。经营药材,以麝香为主,木里、上海有分号,极盛时资产有七八万两白银,店员60人,每人年薪白银一百两。孙继才写得一手好字,账目日清月结,人称“小秀才”;能双手打算盘,运用自如,人称“铁杆算盘”;对中草药的炮制,浸、蒸、切、灼、炜、炖、炒、炙、炼、烤、烘、焖、爆,样样精通,对中药的鉴别是行家里手。他经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的。”(15)

户县今人纪孝悌先生写的《牛东赋》也记述了孙继才的事迹:“明时清初,藏汉通商,祖辈先人,‘打箭炉’闯,马驮肩挑,步履铿锵,纵横藏区,艰辛绵长,苦心经营,换来曙光,牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡。”

难能可贵的是,西安晚报记者金石先生在其采访报道《茶马古道寻乡党:探川藏线上的陕商后裔》一文中,为我们报道了孙继才先生的最后状况:

“在康定采访时,对陕西炉客颇有研究的《甘孜日报》社总编郭昌平告诉记者,20世纪70年代,他在甘孜县见过一位叫‘孙大‘的陕西户县人。孙大个头不高,经常剃光头,穿件黑棉袄,待人和蔼,不仅面条擀得好,锅盔也烙得好。他们去孙大家就是想吃老人做的面条。孙大解放前给商号收药材,解放后在县商业局负责收购药材。他识别药材能力很强,只要是他定的级,无论是汉族人还是藏族人都放心。当地藏族人和他关系很好,经常给他送酥油茶、奶子等。”

记者从徐志权处得知,“孙大”名叫孙继才,当地人尊称经商的陕西人为“某大”,有先生的意思。记者去康定前在户县采访时见到过孙继才,当时已97岁高龄。他于十多岁时,因关中闹年馑,到甘孜县给陕西商号“茂盛福”当相公(即伙计),收购麝香、鹿茸、藏红花、牛皮、羊绒等,用牦牛运到康定,然后从康定拉回茶叶,生活非常艰辛,无论春夏秋冬都要跑生意,有时晚上还要赶路,到处都是雪,就在路上烧水做饭,吃糌粑。按行规,学徒干够10年才能回老家一次,这叫一囤。但他在甘孜呆了20多年才第一次回家。在掌柜的介绍下,他和一位漂亮的藏族姑娘结了婚,生有4个儿子,一个女儿。当孩子到了学龄时,当地许多人喜欢将孩子送进寺庙,而孙继才坚持让儿女到学校读书。他的藏族妻子跟着他学会了陕西话和擀面条、烙锅盔。解放后公私合营,他参加了工作,曾当过县人大代表。因母亲想孙子,他于1952年第一次回家时将大儿子孙景航和女儿送回户县。1960年老伴去世。20世纪70年代母亲去世时,因路途遥远,孙继才没有回户县为母亲送葬。他1980年退休,1990年回到牛东村,和大儿子在一起生活。现在甘孜还有他的儿孙十几口人。

记者最近到户县欲再次采访孙继才时,他的大儿子孙景航告诉记者,孙继才这位被称为“最后的炉客”(16)已经去世了。

三、孙继才的历史遗产

孙继才在康藏线上奋斗了一辈子,书写了陕西炉客辉煌的历史,为我们留下了许多珍贵的历史遗产。

首先,不惧艰险,奋志经营。从目前掌握的材料看,牛东村的孙家是“闯关西”最早的老炉客之一。孙家三代以上在康定办“茂盛福”茶号,其祖应当是孙启明,正如《牛东赋》所吟唱的那样:“牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡。”他们祖辈几代人闯炉关到康定做生意,历经千辛万苦,无论是艰苦的自然环境还是恶劣的社会环境,都没有阻挡住他们经营的步伐,艰难地开辟着从雅安、康定通向藏区的贸易道路,更难以忍受的是,那时“按行规,学徒干够10年才能回老家一次,这叫一囤”,但即使干够10年,因路费不菲也回不了家。当时在康定一个伙计攒够一千银元才能够足以支付回家的路费,所以许多炉客一生也就回一两次家,孙继才12岁时“因关中闹年馑,到甘孜县给陕西商号‘茂盛福’当相公,即伙计”,1952年才第一次将大儿子孙景航和女儿送回户县老家,这一去就是43个春秋。面对如此艰辛的经营环境,没有不惧艰险、奋志经营的精神,就很难在这个世界屋脊上迈开经营的步伐,取得经营的成功。

其次,业精于勤,成于专。孙继才12岁离家远游,海角天涯,在康定继承父辈的“茂盛福”茶号,取得了“到了二十岁,就当大掌柜,生意十分火爆。经营药材,以麝香为主,木里、上海有分号,极盛时资产有七八万两白银,店员60人,每人年薪白银一百两”的经营成绩,就在于他在长期的商业实践中练就了一身硬功夫,具备了一个优秀商人应该具备的素质,他对中药的鉴别是行家里手。他经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的”。在“一招鲜,吃遍天”的旧时代,他感受到了知识的重要性,才在“孩子到了学龄时,当地许多人喜欢将孩子送进寺庙,而孙继才坚持让儿女到学校读书”。继承了陕西人“耕读传家”的优秀传统。

其三,诚信待人,梦牵故乡。孙继才继承了父辈做生意诚信不欺的好传统,他“经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的”。他待人和蔼,不仅面条擀得好,锅盔也烙得好。在康定有很好的口碑,人们去孙大家,就是想吃他做的面条。就是在县商业局负责收购药材时,他也是诚信为本。正因为他以陕西人固有的诚实得到藏区民众的信任和好感,人们才信服他,愿意与他交朋友,他的生意才蒸蒸日上。这种诚信还表现在他对故乡的忠诚上。他12岁离家到康巴草原做生意,因回家艰难,在掌柜的介绍下,他和一位漂亮的藏族姑娘结婚,生有4个儿子,但心灵深处梦绕魂牵的还是千里之外的户县故土,他不仅将儿子送回故乡,自己最后也以90余岁的高龄落叶归根,最后长眠在故乡的土地之上。这就是一个老炉客无法割舍的故乡情结。

孙继才12岁离家到康定做学徒,学生意,当掌柜,43岁时第一次返回故乡;83岁第二次回归故土,100岁长眠在户县牛东的故乡。这就是一位老炉客的故乡心路和人生历程,这就是一代老炉客的奋斗精神和他留给我们的精神关怀。

①李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

②朱祖明:《明正土司之过去与现在》,《康导月刊》第6卷。

③李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

④李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

⑤李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

⑥游时敏:《四川近代贸易史料》,四川大学出版社1990年版,第40页。

⑦民国《荥经县志》,台中成文出版社1972年版,卷6,赋役志,茶法,第14-16页。

⑧杨仲华:《西康纪要》,上海商务印书馆1987年版,第216页。

⑨杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第23页。

⑩雍正《四川通志》,中华书局2000年版,卷19,土司,第74-75页。

(11)民国广益书局:《古今笔记精华》,北京出版社1991年版,第167页。

(12)贺觉非:《西康纪事诗本事注》,西藏人民出版社,第139-141页。

(13)谢肇制:《五杂俎》,中华书局1959年版,卷4。

(14)杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第28页。

(15)吴志明:《大炉客家孙继才》,户县县委中心网,2010年8月9日。

(16)金石:《茶马古道寻乡党——探川藏线上的陕商后裔》,《西安日报》,2010年7月19日。

一、陕商与康定锅庄

明清时期,康藏地区仍为不毛之地,“川人不喜经营,尤畏远道”。①故在明初就有大批的陕西商人取道甘宁州去西康经商,史称“炉客”。此后一代代的炉客千里投荒赴打箭炉贸易,使打箭炉由一个偏僻的小山村变为“商旅满关,茶船遍河”的商埠城市,商号、商行和货栈遍布炉城,仅炉河东岸的“陕西街”就有陕商字号80余家。康藏羊毛、皮货、麝香、鹿茸经此运输内地,内地茶叶、布匹、绸缎亦经此流向藏区。由于明清时西藏经济以畜牧业为主,羊毛、皮货来源分散而不易大宗收购,而且语言隔阂,汉藏风俗礼仪不同,给当时的贸易造成了种种困难。藏族牧民每年秋冬季赶着牦牛百数头,驮着以羊毛为主的畜产品到达康定后,就地露宿,人居畜藏均有困难;而且当时的汉藏贸易由于市场不完善,只能进行以茶易马的物物交换,这就必然要求有一个中间经纪人来为双方沟通语言,说合价值。最初是陕西商人自办“锅桩”。陕西商人到达康定后,找来石头支锅造饭、这些用来支锅的石头就叫“锅桩”。后来,当地民众见陕西商人做饭笨手笨脚,就主动帮他们做饭、料理生活,并兼顾沟通贸易。于是,陕西商人就将贸易中介的业务交由他们来承担。这些当地人在汉藏交界处造屋垒院、支锅煮食、扎桩拴马、招待行旅,陕西商人自办的“锅桩”就演变为具有中介贸易性质的“锅庄”。最初康定锅庄只有4家,后来由于“关外大小土司朝贡差务日繁,原有锅庄不敷应用,由4家增为13家,代分差务。嗣因贸易日繁,锅庄建立益多,清中叶增为48家锅庄”②。由于这些锅庄是从内地来的汉商手中接办的,因此,它们一般都带有汉姓的名号。

兹按建庄先后将康定的主要锅庄胪列如下:

包家锅庄:藏人称为“瓦斯碉”,房屋80余间,其建筑肇自元代。因西藏某活佛曾诞生于此,故藏人来炉城多愿居住。与德格、白玉两县客商交易最多,在锅庄中首屈一指。

汪家锅庄:藏称之为“下必崇”,房屋20余间,其建筑肇自元明,住客多为甘孜、昌都、波密、查耳等处商人,贸易量很大。

罗家锅庄:藏人称之为“色根古”,早期锅庄房屋15间,住客多甘孜绒坝商人,炉霍等处行商亦多居此。

木家锅庄:为果亲王后裔设立。藏人称之为“甲人色”,有房屋20余间,建筑肇于元代,为大金市、炉霍商人居地,贸易量大。

杨家锅庄:藏人称之为“拨土家”,房屋15间,建于明季,客商以甘孜、德格两地行商居多,贸易量较大。

黄家锅庄:藏人称之为“黄贵甲”,房屋12间,客商多来自德格,康雍乾时营业畅旺。

汪家锅庄:藏人称之为“卡娃降措”,房屋12间,建筑于明初,客商来自德格、昌都,贸易量很大。

王家锅庄:藏人称之为“惹觉妈”,房屋4间,建于明代,住客为道孚人,营业可观。

安家锅庄:藏人称之为“仲一出”,房屋13间,建筑肇自明代。

陈家锅庄:藏人称之为“阿三速马”,房屋15间,住客多为理塘商人,间住甘孜绒坝叉商旅,贸易量最大。

彭家锅庄:藏人称之为“阿松脱”,房屋11间,住客多理塘商人,亦曾住昌都行商,贸易量属最大。

充家锅庄:藏人称之为“充洗加”,房屋2间,住客多道孚、甘孜行商,贸易量很大。

包家锅庄:藏人称之为“若阿”,住客多德格商人。

白家锅庄:藏人称之为“七几巴巴”,房屋29余间,住客多德格、甘孜、理塘商人,贸易量较大。

龚家锅庄:藏人称之为“那朱瓦”,房屋7间,住客多贡觉、乍丫商人。

高日家锅庄:藏人称之为“高日拉”,房屋15间,先住道孚商人,后有瞻对商人来往,营业亦佳。

邱家锅庄:藏人称“羌厥”,房屋20余间,常住甘孜、德格、昌都商人,贸易量较大。

杨家锅庄:藏人称之为“日耳淡”,房屋七八间,客商多来自炉霍,贸易量可观。

贾家锅庄:藏人称之为“独跟古”,房屋七八间,客商多炉霍人。

彭家锅庄:藏人称之为“丹尊家”,房屋20余间。

彭家锅庄:藏人称之为“第六智”,房屋七八间,商多甘孜人。

康藏锅庄作为汉藏贸易的经济中介组织,是陕藏贸易发展的客观要求。川康地区汉藏贸易的中心是边茶贸易,它不但开创了四川西部汉藏贸易之先河,而且带动了康区其他行业的发展,扩大了汉藏贸易的范围,在促进川康经济发展、汉藏团结等诸方面都起到了极其重要的作用,可以说边茶贸易是使锅庄性质发生突变的染色基因。

明清经营川南雅、灌、名、邛、洪五县区“五属边茶”的主要是泾阳、户县等地的陕西商人。他们总店设于康定,基本上掌握了川康的经济命脉,使川康商业操之于陕商之手,其“资本之雄厚,规模之阔大,态度之佳良,目光之敏锐,在康地商人中,皆为首屈”③。故“川康商业实为陕人所开发,即在今日采办茶布、绸缎之大商号,仍多陕籍也”④,并且在陕商的带动下,川商“居信之久,羡慕陕商,而以小资本尝试成功者,或川人之为陕商司柜存钞后,自己经营者”⑤。从1933年的统计看,康区商贾总数约为12000人,其中藏商2000人,陕商7000人,川商3000人,陕商人数比重最大。雍正五年(1727),荥经额行边茶引23314张,由陕商和川商分销,陕商行引14851张,川商行引8463张”⑥,可见,清初陕商在边茶贸易中处于主导地位。

陕商在康藏销售茶业的方式有三:一是由总店派伙计押送茶叶到深入藏区的分庄,分销给当地藏族民众,以运回藏区的药材、麝香、毛皮作为回程货,“每年草木滋深,店号伙发,分赴各乡销售货物,收买土产”⑦,“河北帮”办的专业茶店大部分都采取了这种方式。二是由总店将茶业批发给康定的其他陕帮茶商,由他们再押送到自己设在藏区的分号销售,如陕商在康定办的历史最悠久的“恒盛合”茶店,就是“由康定买茶叶、布匹、绸缎等运往木里销售,再由木里收购金子、麝香等运到康定推销”⑧,后来户县人办的康定最大的字号“德泰和”茶庄亦是如此,他们由“康定买茶叶、布匹、绸缎、杂货运到甘孜销售,在甘孜收购鹿茸、麝香、虫草、贝母及各样皮张运往康定销售”⑨,大部分户县“炉客”亦采取这种接力的销售方式。三是由康定总店通过居间“锅庄”把茶叶批发给赴康购茶的藏商,由他们驮茶返回藏区售卖。在明清边茶制度“汉不入番,番不入汉”的政策规定下,这种方式是最主要的形式。

那时,陕商数十万茶叶、数以百计的日用商品都要通过锅庄集散,生意都要靠锅庄主来撮合,陕藏贸易的发展推动了锅庄行业的发展;反过来,锅庄行业的发展又促进了陕藏贸易的兴盛。因为陕藏商人的接触存在着语言障碍,商品交换又笼罩着一层神秘色彩,买卖双方出自各自的经济利益,总喜欢暗中摸底,明里又保持一定距离,但又急于成交而各得其所,迫切需要能懂得汉藏两语、深谙经济、信息灵通、交际广泛、在当地有一定声望的人从中穿针引线。作为贸易中介的这种角色,在当时的打箭炉,只有属于明正土司的锅庄主们才是最理想的人选。此外,锅庄主资金厚实,特殊情况下还可以为买卖双方作保,遇上官司,还可利用其身份作庭证。对于藏商来说,由于民族的共同心理素质和生活方式,自然更为信赖锅庄主。同时锅庄有宽敞的房屋,可以提供住宿和满意的膳食,可为藏商存放大批进出货物,有院坝可喂养运输的骡马和牦牛。锅庄主手中虽没有直接掌握商品,但是藏汉商人双方交易的得失、利惠的命运却暗地掌握在锅庄主的手中,所以买卖双方总是对锅庄主尊重有加。锅庄主以中庸之态,用流利的语言勾通双方感情,用最新的信息去告诫双方,用微妙的手法尽快促成交易,还利用自己的各种条件为双方提供方便,只有这样,才能博得客商们的信任,使自己的事业兴旺发达。

锅庄交易主要是由其女主人撮合而成。茶业交易是康藏锅庄的主要商业活动,其茶“悉由内地产茶州县负贩,而炉中为出口总路,是以四方茶商俱聚于此,其俗,女子年十五以上,即雇于茶客,名曰沙鸨儿,凡茶客交易货物,俱听沙鸨翻译,较定价值,无异牙行”⑩。《陇蜀余闻》亦载:“打箭炉在建昌西南……其俗女子不嫁,辄招中国商人与之通,谓之打沙鸨,凡商人与番夷交易,则此辈主之。”(11)而贺觉非在《康定锅庄题名》一诗中说道:“炉城四十八锅庄,故乡而今半渺茫。门内标杆非旧主,木家有女字秋娘。”诗后注曰:“木家锅庄,女主人名秋云者,长身玉立,……余初到康定,即往木家锅庄,锅庄院中,例有木旗杆,故诗云然。”(12)可见锅庄女主人在锅庄贸易中具有翻译及寻觅主顾、牵线搭桥的重要作用。

明清时的西南,地处边檄洪荒,民族杂居,风俗各异,又关山险远,山高涧深,征剿不易,致使强盗蜂起,土匪横行,一语不慎,死即随之,加之不少陕西茶商又系走私性质,亦需少数民族群众的保护和掩蔽,所以身居异地的陕西茶商很注重搞好与锅庄主及藏民之间的关系,为自己的异地经商营造良好的外部氛围。他们在与锅庄主和藏商的交往中“驽而不贪”(13)、一言九鼎,重视商业道德,深得康藏民众的信任。茶叶运输时与“藏民结伴而行,藉其保护,藏民行走乘马,刀枪等随身携带”(14)。而陕商之所以能竞争过当地的川商在康定形成“陕西街”,是因为陕商善于处理与藏等少数民族的关系,拉拢并利用锅庄主搞好与藏族民众的关系,善于入乡随俗,重视民族平等与团结友好,尊重少数民族的风俗习惯,同时继承了自文成公主入藏开创的藏陕甥舅一家的传统,与锅庄主及当地藏民联姻,成家定居,从而与藏民打成一片。据统计,在1910年,康定、道孚、炉霍、德格几镇,共有固定居住之汉民近4000户,其中仅康定一城就有汉商3000户。陕商不但为锅庄贸易的形成和发展作出了不朽的历史贡献,而且也为汉藏之间团结友好的民族关系写下了重要篇章。

在明代去康定闯关西的老炉客中,有不少人是与康定锅庄建立了经济的联系才发展了自己的商贸事业。“茂盛福”茶庄的东家孙继才就是这方面的代表。

二、孙继才的经营情况

孙继才的经营情况在吴志明等人写的《大炉客家孙继才》一文中有记载:

“孙继才的祖父、父亲,从户县到康定,沿川陕间的48马站,步行70余日,跋涉3000余里,沿途险关隘路、羊肠小道、古柏参天、树荫蔽日,他风餐露宿,半乞讨,半投奔,受尽千辛万苦才到达康定。茂盛福商号传到第三代就是孙继才,他天资聪明,智力过人,通过祖父、父母的商业熏陶、言传身教、潜移默化,到了二十岁就当大掌柜,与当地藏民结为连理,生意十分火爆。经营药材,以麝香为主,木里、上海有分号,极盛时资产有七八万两白银,店员60人,每人年薪白银一百两。孙继才写得一手好字,账目日清月结,人称“小秀才”;能双手打算盘,运用自如,人称“铁杆算盘”;对中草药的炮制,浸、蒸、切、灼、炜、炖、炒、炙、炼、烤、烘、焖、爆,样样精通,对中药的鉴别是行家里手。他经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的。”(15)

户县今人纪孝悌先生写的《牛东赋》也记述了孙继才的事迹:“明时清初,藏汉通商,祖辈先人,‘打箭炉’闯,马驮肩挑,步履铿锵,纵横藏区,艰辛绵长,苦心经营,换来曙光,牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡。”

难能可贵的是,西安晚报记者金石先生在其采访报道《茶马古道寻乡党:探川藏线上的陕商后裔》一文中,为我们报道了孙继才先生的最后状况:

“在康定采访时,对陕西炉客颇有研究的《甘孜日报》社总编郭昌平告诉记者,20世纪70年代,他在甘孜县见过一位叫‘孙大‘的陕西户县人。孙大个头不高,经常剃光头,穿件黑棉袄,待人和蔼,不仅面条擀得好,锅盔也烙得好。他们去孙大家就是想吃老人做的面条。孙大解放前给商号收药材,解放后在县商业局负责收购药材。他识别药材能力很强,只要是他定的级,无论是汉族人还是藏族人都放心。当地藏族人和他关系很好,经常给他送酥油茶、奶子等。”

记者从徐志权处得知,“孙大”名叫孙继才,当地人尊称经商的陕西人为“某大”,有先生的意思。记者去康定前在户县采访时见到过孙继才,当时已97岁高龄。他于十多岁时,因关中闹年馑,到甘孜县给陕西商号“茂盛福”当相公(即伙计),收购麝香、鹿茸、藏红花、牛皮、羊绒等,用牦牛运到康定,然后从康定拉回茶叶,生活非常艰辛,无论春夏秋冬都要跑生意,有时晚上还要赶路,到处都是雪,就在路上烧水做饭,吃糌粑。按行规,学徒干够10年才能回老家一次,这叫一囤。但他在甘孜呆了20多年才第一次回家。在掌柜的介绍下,他和一位漂亮的藏族姑娘结了婚,生有4个儿子,一个女儿。当孩子到了学龄时,当地许多人喜欢将孩子送进寺庙,而孙继才坚持让儿女到学校读书。他的藏族妻子跟着他学会了陕西话和擀面条、烙锅盔。解放后公私合营,他参加了工作,曾当过县人大代表。因母亲想孙子,他于1952年第一次回家时将大儿子孙景航和女儿送回户县。1960年老伴去世。20世纪70年代母亲去世时,因路途遥远,孙继才没有回户县为母亲送葬。他1980年退休,1990年回到牛东村,和大儿子在一起生活。现在甘孜还有他的儿孙十几口人。

记者最近到户县欲再次采访孙继才时,他的大儿子孙景航告诉记者,孙继才这位被称为“最后的炉客”(16)已经去世了。

三、孙继才的历史遗产

孙继才在康藏线上奋斗了一辈子,书写了陕西炉客辉煌的历史,为我们留下了许多珍贵的历史遗产。

首先,不惧艰险,奋志经营。从目前掌握的材料看,牛东村的孙家是“闯关西”最早的老炉客之一。孙家三代以上在康定办“茂盛福”茶号,其祖应当是孙启明,正如《牛东赋》所吟唱的那样:“牛东炉客,红极四方,孙氏启明,‘茂盛福’荣,炉客他乡。”他们祖辈几代人闯炉关到康定做生意,历经千辛万苦,无论是艰苦的自然环境还是恶劣的社会环境,都没有阻挡住他们经营的步伐,艰难地开辟着从雅安、康定通向藏区的贸易道路,更难以忍受的是,那时“按行规,学徒干够10年才能回老家一次,这叫一囤”,但即使干够10年,因路费不菲也回不了家。当时在康定一个伙计攒够一千银元才能够足以支付回家的路费,所以许多炉客一生也就回一两次家,孙继才12岁时“因关中闹年馑,到甘孜县给陕西商号‘茂盛福’当相公,即伙计”,1952年才第一次将大儿子孙景航和女儿送回户县老家,这一去就是43个春秋。面对如此艰辛的经营环境,没有不惧艰险、奋志经营的精神,就很难在这个世界屋脊上迈开经营的步伐,取得经营的成功。

其次,业精于勤,成于专。孙继才12岁离家远游,海角天涯,在康定继承父辈的“茂盛福”茶号,取得了“到了二十岁,就当大掌柜,生意十分火爆。经营药材,以麝香为主,木里、上海有分号,极盛时资产有七八万两白银,店员60人,每人年薪白银一百两”的经营成绩,就在于他在长期的商业实践中练就了一身硬功夫,具备了一个优秀商人应该具备的素质,他对中药的鉴别是行家里手。他经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的”。在“一招鲜,吃遍天”的旧时代,他感受到了知识的重要性,才在“孩子到了学龄时,当地许多人喜欢将孩子送进寺庙,而孙继才坚持让儿女到学校读书”。继承了陕西人“耕读传家”的优秀传统。

其三,诚信待人,梦牵故乡。孙继才继承了父辈做生意诚信不欺的好传统,他“经商货真价实,童叟不欺,在康定几十家中草药行(铺)是首屈一指的”。他待人和蔼,不仅面条擀得好,锅盔也烙得好。在康定有很好的口碑,人们去孙大家,就是想吃他做的面条。就是在县商业局负责收购药材时,他也是诚信为本。正因为他以陕西人固有的诚实得到藏区民众的信任和好感,人们才信服他,愿意与他交朋友,他的生意才蒸蒸日上。这种诚信还表现在他对故乡的忠诚上。他12岁离家到康巴草原做生意,因回家艰难,在掌柜的介绍下,他和一位漂亮的藏族姑娘结婚,生有4个儿子,但心灵深处梦绕魂牵的还是千里之外的户县故土,他不仅将儿子送回故乡,自己最后也以90余岁的高龄落叶归根,最后长眠在故乡的土地之上。这就是一个老炉客无法割舍的故乡情结。

孙继才12岁离家到康定做学徒,学生意,当掌柜,43岁时第一次返回故乡;83岁第二次回归故土,100岁长眠在户县牛东的故乡。这就是一位老炉客的故乡心路和人生历程,这就是一代老炉客的奋斗精神和他留给我们的精神关怀。

①李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

②朱祖明:《明正土司之过去与现在》,《康导月刊》第6卷。

③李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第346页。

④李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

⑤李亦人:《西康纵览》,中正书局民国二十三年版,第364页。

⑥游时敏:《四川近代贸易史料》,四川大学出版社1990年版,第40页。

⑦民国《荥经县志》,台中成文出版社1972年版,卷6,赋役志,茶法,第14-16页。

⑧杨仲华:《西康纪要》,上海商务印书馆1987年版,第216页。

⑨杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第23页。

⑩雍正《四川通志》,中华书局2000年版,卷19,土司,第74-75页。

(11)民国广益书局:《古今笔记精华》,北京出版社1991年版,第167页。

(12)贺觉非:《西康纪事诗本事注》,西藏人民出版社,第139-141页。

(13)谢肇制:《五杂俎》,中华书局1959年版,卷4。

(14)杨益三:《陕西炉客在康定》,《户县文史资料》第3辑,第28页。

(15)吴志明:《大炉客家孙继才》,户县县委中心网,2010年8月9日。

(16)金石:《茶马古道寻乡党——探川藏线上的陕商后裔》,《西安日报》,2010年7月19日。