陕商故事

明代陕西户县大炉客——贾经儒

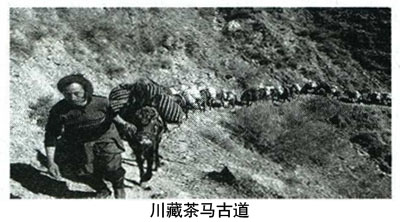

在明代从雅安通往拉萨的康藏茶马古道上,到处都有陕西商人的身影,他们以陕西人特有的坚忍不拔精神,艰难地开辟着这条世界屋脊上海拔最高的贸易通道,为边疆经济建设和发展作出了卓绝的贡献。其中,户县炉客是一支重要的力量,他们中的代表人物之一,就是户县留犊堡的贾经儒。

一、陕西商人与中国历史上的三条茶马古道

茶马古道是中国特有交换经济即茶马交易的产物。在世界历史上,各国各民族都产马,唯独中国产茶,这便使得茶马交易成为中国特有的边疆游牧经济与内地农耕经济二元化社会经济结构交换联系的独特产物。

在中国西部广大边疆地区,少数民族以游牧为生,逐水草而居,他们多居住在高寒地区,为增加热量,他们以喝奶酪、吃牛羊肉和性热的青稞成为主要生存方式,由此而产生消化不良和便结的生理问题,需要饮茶化解油腻帮助消化;同时,草原民族需要摄取生命绿色,而草原不出产蔬菜,也需要通过饮茶来添加生命的绿色素。这便使得饮茶成为边疆少数民族最基本的生存需要,形成“嗜茶”的生活习性,甚至达到“不得茶,则困以病”①的程度。而中国内陆,山水毓秀,农耕为生,独产各类茶叶,植茶和饮茶从唐代以来成为中原民族最具文明特质的生活方式之一。而在冷兵器时代,战马是基本的作战工具和军需物资,但内陆不产良马,战马多产自边疆草原地区,明代就有“骁腾可用者不逾陕西”②的说法。在这种情况下,用内陆的茶叶换取边疆少数民族的战马,进行茶马之间的交换,使少数民族得茶而生活安定,又使中原得马而壮大军威,形成互惠互利的交换关系。所以,从明代以来,政府便把茶马交易上升到关系国家安全和民族团结基本国策的高度,用茶叶换取战马成为满足国家需要的军国大政,创造性地设计了一条以绿色换和平、以绿色保和谐的政策路线。明人李时珍曾一语点破了其中的奥妙,他说:“夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利敷焉。”③整部《明史·食货志·茶法》三分之二的内容讲的都是茶马交易的事,明人甚至得意地说:“茶法,明制最密。”④

茶马交易作为军国大政的基本国策,始于明代洪武四年,该年上谕定令:“陕西汉中、金州、石泉、汉阴、平利、西乡诸县,茶园四十五顷,茶八十六万余株。四川巴茶三百五十户,茶二百三十八万余株。宜定令每株官取其一。无主茶园,令军土摄取,十取其八,以易番马。”⑤从此,在国家直接经营下,逐渐开通了覆盖整个西部边疆地区的三条茶马古道。

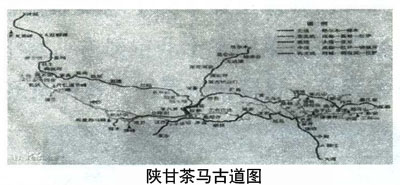

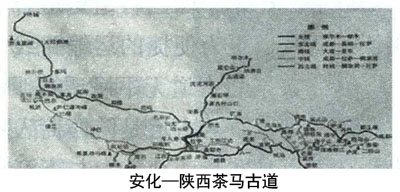

在明初,首先开通的是陕甘茶马古道。明初洪武四年,在青藏高原入口处的河州、洮州、秦州设茶马司,令将“陕西紫阳茶区产茶十三万斤,又四川保宁府转茶一百万斤,赴西番易马”⑥。到清代增加为4100吨,所以《甘肃通志·茶马》中说“中茶易马,惟保宁、汉中”⑦。这条茶马古道从陕西紫阳始发,经石泉、西乡到汉中,经汉中“批验所”检验后分两路面向青藏:一路经勉县、略阳、徽县、西河到达临潭(即今洮州),为“汉洮道”;另一路沿褒斜道往留壩、凤县、两当到秦州(今天水市),为“汉秦道”。到达秦州后,经秦州茶马司验查后又分为两道:一道经清水,到庄浪,再由庄浪趋兰州、宁夏,与丝绸之路接轨为“秦庄道”;另一道经甘谷、武山、陇西、临洮到河州(今临夏市),达于草原,为“秦河道”,为陕甘茶马古道进入青藏高原的终点。

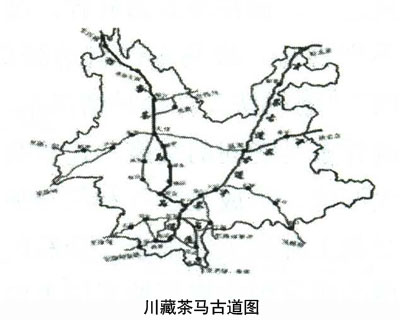

康藏茶马古道开通于洪武二十六年。该年明政府在雅州(今雅安市)、黎州(今汉源县)设茶马司,后迁往汉藏贸易中心的康定,主持入藏茶马交易。令将雅安、天全、名山、射洪、邛崃五县所产茶240万斤,明中叶后增为340万斤,清代为4500万斤,在雅安压制成茶砖,经背夫翻雪山背运至康定,然后分三路入藏:一路由康定越雅砻江至理塘、巴塘到昌都,再行300里至拉萨,为入藏南路;一路由康定经道孚、甘孜渡金沙江至昌都,再由昌都趋玉树、结石入青海,为入藏北路;另一路为经懋功达藏县趋松潘入甘南藏区。

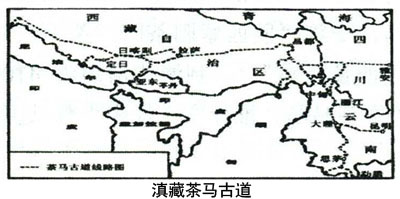

滇川茶马古道即云南茶马古道,开通于明代木氏土司统治时期。云南在木氏土司统治时期,遵循朝廷指令设“官马帮”,将云南“普洱茶”、“沱茶”转向西藏换取战马,标志着云南茶马古道的开通。其主要路线分为上行与下行两道。上行即滇川道,由普洱茶的原产地西双版纳、思茅等地经景谷、下关、丽江、中甸、德钦转至拉萨,为入藏线;下行即滇越道,从普洱经勐先、黎明、江城至越南莱州、海防,为国际贸易通道。

这三条茶马古道并行存在于祖国西部,覆盖了整个“西方诸部落”,他们之间必然存在着某种历史的时空联系,形成庞杂的道路网络系统和贸易网络系统。这就是陕甘茶马古道到达临潭、河州后,经过康藏茶马古道的西路松藏道而与康藏茶马古道联系在一起。松藏道即是由四川灌县沿岷江上行,过藏县、松潘、若尔盖,经甘南到河州,与陕甘茶马古道接轨。当年松潘草原流传的歌谣“三脑九坪十八关,一锣一鼓上松潘。上一次松潘过一次冬,下一次灌县过一次春”,形象地记述了这两条茶马古道的联系。至于滇川茶马古道与康藏茶马古道的联系,滇川藏金三角的香格里拉(即中甸)成为重要的接合部,云南的沱茶经香格里拉入德钦、康芒,沿澜沧江河谷而上入昌都,然后趋于拉萨,这便完成了三条古道的联系。青藏高原上藏族同胞喜欢喝的“窝窝茶”就是云南沱茶入青藏的最好佐证。因为在明清两代茶叶划区销售的管理体制下,垄断陕甘、康藏茶路的山陕商人没有经营云南沱茶的记录。显然这些对青海民众有影响的“窝窝茶”是经滇川茶马古道连接康藏茶马古道再经陕甘茶马古道运送到青海的。一条横穿陕、甘、宁、青、川、藏、滇七省区由国家经营的茶叶贸易大道便清晰地展现在我们面前。

中国历史上三条茶马古道随着时代条件的变化,也发生着相应的变化。

首先是国营茶马交易向民营边茶贸易的转变。在明代,明政府开通茶马古道的目的在于巩固边防、安稳边疆。因此,茶马交易是由国家直接经营的政府行为,是用中原的茶叶换取少数民族的战马,茶和马都是互市的商品,从而使茶马交易一开始就具有国家经营的性质,茶马古道一开通就具有国道的地位。由于政府订单需求量大,茶叶动辄上千万斤,马上万匹,运输力量主要是骆驼、骡马和人力的背夫,交换为国家政治需要而服务的性质十分明显。这种情况到清初有了很大的变化。清朝是满族贵族入主中原,他们兴起于东北,八旗兵丁喜欢骑用东北的马,清廷便利用北方草原,设立商都牧场、大凌河牧场等,作为军马的主要供给和补充基地,从而使以茶叶换取西北战马戍边已不是军国急需。其次,入清后,拓展北疆,版图统一,广大西域回归祖国的怀抱,形成“大宛、西番尽为内地,渥洼天马皆枥上之驹”⑧的局面,清政府可以通过税款征调或商品购买来获得马匹,不再需要通过以茶易马这种以货易货的物物交换特殊贸易手段从少数民族手中交换战马:其三,茶马交易由于官办体制,压抑了商人的积极性,官府违反市场规律的非市场定价,使商人无利可图,“招中无几”、“帑项虚悬”,导致一方面“无马可中”,另一方面“茶积如山”,以互惠为基础的茶马交易因时代变迁而走到了尽头。到雍正十三年,清政府改变历代设茶马司总理茶马交易事务的做法,“罢中马之制,令商纳税银”⑨,停止国营性质的茶马交易,使茶马古道的交换走上完全民营化边茶贸易的道路。实行民营体制后,由于战马不再是交换的商品,茶叶也不再是军需所需,而成为满足边疆广大民众需求的生活必需品。这种“国退民进”的政策调整,使大量商人进入了茶叶贸易,运输茶叶的总量由于商贩人数的激增而被分割,呈现出细碎化的局面,用马匹即可驮运,这时茶马古道的交换性质就完全走上以马驮茶换取草原土特产品如皮张、羊毛等民营商品化的轨道,完成了由官办“茶马交易”向民营“边茶贸易”完全商品经济性质的转变。

其次,是茶马古道在空间上的延展。在明代初中期,陕甘茶马古道主要是以陕南茶区所产的绿茶运赴边地换取战马。而绿茶味淡,又产量有限,加之是非紧压茶,不便于包装、运转和长期保存,不能适应边疆少数民族的普遍需求。明代中叶,陕商有人发现湖南安化地区所产的红茶味重,产量颇大,又为粗枝茶,便于紧压,遂冲破明政府“陕茶不得输境贩卖”的政策规定,贩运湖南安化的“湖茶”原料到陕西泾阳,压制成“茶砖”,即“泾阳青砖”,也叫“黑砖茶”,驮运边疆,并成为陕甘茶马贸易的重要补充,这就是明中叶后“湖茶”(也叫“副茶”、“茯(令)茶”)的兴起。这一贸易品种的调整,使陕甘茶马古道的下限向湖南延伸。陕西商人们将安化、湘潭各地的茶产装船,入洞庭湖进入长江水道,再由“九省通衢”的汉口导入汉江,由汉江趋两河口换小船入丹江至龙驹寨起旱,用骡马驮运翻秦岭至泾阳,加工成砖茶后,沿西安至兰州的“北官道”十八马站输入西北草原各地,从而使陕甘茶马古道与安化茶马古道相衔接,演化为陕、甘、湘茶马古道,贯穿了几乎大半个中国。

另一变化是定边、靖边茶马古道的并入。在明代弘治年间,明廷沿长城一线设“马市”,用内地茶叶换取伊蒙草原上的马匹。到清代康熙年间,准许湖茶北上伊盟,陕西茶商从泾阳贩茶经鄜州、绥德、榆林,

再转向定边、靖边,沿定边的三马路、四马路进入草原,将茶叶运向伊克昭盟旗的后套各地,满足蒙地民众对茶叶的需求,使鄂尔多斯成为定靖茶马古道的又一终点。对此《定边县志》有明确记载:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶。”⑩最初开中“汉茶”即陕西陕南紫阳茶区所产“绿茶”,由于绿茶味淡,加之“汉南州县产茶有限,且层岩复岭,山程不便”,从明中叶起,陕北茶商“浮汉江于襄阳接买”湖南安化红茶。入清后,顺治十一年,陕北行商茶法,分为榆林、神木两道:中路红山市口,额发茶引一千道,东路神木黄埔川,额发茶引三百三十四道。至乾隆年间,定边从榆林道分得每年销茶引一百道,征银3990两,这便是定边边茶的由来。由当地土商赴湖南安化县,照引购买茶斤,由水路至襄阳府,挂号截角,又由陆路入陕西境至汾州府河西驿过河,即陕西绥德州,然后运往口外鄂尔多斯地方行销。定边西向的贸易通道“定庆路”,翻羊圈梁可直达甘肃庆阳府,再由庆阳府趋平凉府、凤翔,使陕北的驮茶驼队可以由凤翔直走汉中、西乡,将陕甘茶马古道与定靖茶马古道相连接,使凤翔成为陕甘茶马古道的又一新的连接点。在清代乾嘉年间,仅凤翔发往秦州的驮茶骆驼,每年不少于三四千峰。而且这一条定靖茶马古道,水甘草丰,比之于西兰官道更适合于驼队的转输,遂使定靖古道成为比陕甘茶马古道更为便捷的运输路线。

这三条茶马古道无不浸透着明清陕西商人创造劳动的心血。陕甘茶马古道和康藏茶马古道是陕西商人和当地蒙藏商人共同开拓出来的。滇藏茶马古道是在陕西商人参与下开拓出来的。今天在甘南、临夏、昌都、拉萨、丽江、中甸,到处都散落着大量的陕商后裔,就是对这一历史过程的证明。而在这些古道的开拓者中,有一个著名人物,他就是陕西户县炉客贾经儒。

二、贾经儒的经营历程

贾经儒的经营历程在《贾经儒墓志铭》中有明晰的记载:

“公贾姓,讳经儒,世居户之留犊堡……家值中缺……分门从堂侄乡饮宾仪天翁……仪天翁与其降服胞兄洞天及族侄同贾蜀之打箭炉,同财达百余人……仪天翁晚年蜀归,环视田庐场园牧畜之属,诸凡加整,囊日益赢,捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣。’而家声尚忧未振也,公乃置家塾,延师课读……族侄某早失佑持,无所依,公抚育其家,居久之,旋为终身谋,令贾之蜀,积若千镪,治产业,纳妇得子,已成一家矣。本邑杨某以贫故,将鬻其子于他郡……遂出赀暂鬻之,不忍持以主仆礼。稍长,亦贾于蜀,岁壬寅,持筹有赢者矣。焚劵使归,不令伊有一物之费焉。”(11)

据此可知,贾经儒早年亦是因家贫,在乡友相互联引下走上经商道路。在陕西古代村社制度下,“一村唯两姓,世世为婚姻”形成血亲关系,在守望相助、出入相友的村社互助制度下,一家致富往往有责任带动四邻、惠及乡党,贾经儒是在其堂侄仪天翁引导下,“同其胞兄洞天及族侄同贾蜀之打箭炉”,闯炉关成为炉客,在康定做生意。而且“是同财达百余”,可见那时户县人在康定的势力并不小,一个家族就有“达百余”人在康定从事边地贸易,由此而形成了在康定富有影响的“牛东帮”。他们最初是从雅安贩运茶叶、布匹到康定,然后从康定再贩运到巴塘、果塘直至昌都,实行全程贩运,不借手他人。到清代后,大批陕西泾阳人到雅安做茶叶生意,他们都是些经营茶叶的世家大族,气势若虹,很快垄断了雅安的茶叶产销。这样就形成了泾阳帮与牛东帮之间的分工。泾阳帮在雅安收购茶叶,加工压制成茶砖,然后卖给前来购茶的牛东帮,牛东帮将茶叶捆绑到康定,再通过锅庄转卖给前来购茶的藏商,或是自己组织人力转运藏区直接销售给藏区的民众。这种一个商帮中不同帮口之间的分工协作,在中国商帮史上是不多见的。

由于当时汉藏贸易的不等价交换,贩运茶叶是很赚钱的行业。四川省民族志编辑组调查清代四川藏区的边茶贸易,估计“一般获利是(50~20两)”(12),基本符合实际。这里有两个个案材料可作证明。一个是姚莹《康酋纪行》中记载:“打箭炉四面皆山有土城,东南北三关,汉番互市之所……汉人贸易者百数……所需茶尤甚,茶凡三品,上品曰竹档斤,值银2钱,次曰荥县斤,值银6分,又次曰绒马斤,值银5分,此炉城市价也。巴塘、果塘、乍雅、察木多,以此递增至2两,乍雅则为3两2钱为最贵焉。”(13)这里竹档斤为高档毛尖,多为贵族享用,数量不大,略为不计。以销量最大的绒马斤计,取果塘、巴塘2两销价的中间数,则1斤边茶运到藏区利润是1.5两,利润率是300%,扣去运费利润率也至少在200%以上。若联系清代西南边茶年销量1100万斤,则当年利润最少也不低于1100两。

另一个材料是近人马鹤天《甘青藏边区考察记》记载:“运外者大半为茶商,茶产出四川推州六属……计每驮茶(一引为百斤,每引5包。每包4锭,每锭5斤,24锭为一驮),运往拉萨,成本值银25两,售藏银均100两不等,每年运拉萨5万驮以上”(14)。这里取售价90两的中间数,则每驮盈利仍为65两,利润率仍在200%以上,若以5万驮算,当年盈利也不少于300万两。这些巨额利润扣除藏商、锅庄的应得部分外,其主体仍是落入陕西茶商之手。这就是为什么旅居边地的陕西茶商每每都能够发财致富、衣锦还乡的道理。所以,贾经儒及其堂侄子弟在康定经商,莫不白银磊磊,携资归乡,堂侄“仪天翁晚年蜀归,环视田庐场园牧畜之属,诸凡加整,囊日益赢,捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣’。”,表现了康定陕西炉客发财致富后的喜悦心情。他们回乡后,购置田产,起盖大房,名闻乡里,光宗耀祖。仪天翁“捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣’。”,就是说出了陕西炉客的现实追求和财富愿望,将陕西商人“以商求富,以农守之”的致富模式表现得淋漓尽致。而贾经儒比他堂侄更是眼光高远,他认为商贾之家光有财富是不够的,还需要有名声,“家声尚忧未振也”,于是,他“置家塾,延师课读”,培养本族优秀子弟,走科举取士的发展道路,又一次表现了陕西人“耕读传家”的优良传统。

三、贾经儒的经营特点

贾经儒的经营特点就是善良好义、提携乡党,表现了那时的陕西炉客“一人致富,带动四邻”的历史特点。“族侄某早失佑持,无所依,公抚育其家,居久之,旋为终身谋,令贾之蜀,积若干镪,治产业,纳妇得子,已成一家矣”,对本族失佑子弟,他认为有责任帮助他们摆脱贫困,族内有孤儿,无所依靠,他收养到自己家里,还帮他学习谋生本领,送他到康定学习做生意,赚钱发财,并帮助他娶妻生子、成家立业,表现了陕西人守望相助、贫困相帮的善良心态和乐善好施的传统道德。

对于非亲的外族子弟,他也能够一视同仁,“亲不亲,故乡人”,本县杨某以贫故,将孩子卖给别人,自己也准备逃离他乡。贾经儒得知后,慷慨解囊,帮他将孩子赎回来,暂时寄养在自己家中,并不以奴仆看待。等孩子长大后,他又让孩子到康定做炉客,赚钱养家。这个孩子很有出息,不久就有所盈余。当孩子提出要报答贾经儒的养育之恩时,贾经儒焚其债券,“不令伊有一物之费焉”,很是表现了陕西商人不图报答、实心助人的诚信精神。

①张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

②《明洪武实录》,中华书局1962年版,卷151。

③编写组:《饮食起居编》,上海古籍出版社1983年版,第48页。

④张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

⑤张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

⑥《紫阳县志》,三秦出版社1989年版,第250页。

⑦《甘肃通志》,台湾商务部书馆影印,《文渊阁四库全书》,卷165,《茶马》。

⑧嵇璜、刘墉等:《清续文献通考》,中华书局2002年版,卷27。

⑨道光《兰州府志》,台中成文出版社1972年版,卷5。

⑩嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,艺文志,第163页。

(11)何炳武:《户县碑石》,三秦出版社2005年版,第450-451页。

(12)《四川文史资料选辑》,第11辑,第50页。

(13)顾祖禹:《小方壶舆地丛妙》,中华书局2005年版,第3轶,第72页。

(14)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务印书馆1964年版,第292-293页。

一、陕西商人与中国历史上的三条茶马古道

茶马古道是中国特有交换经济即茶马交易的产物。在世界历史上,各国各民族都产马,唯独中国产茶,这便使得茶马交易成为中国特有的边疆游牧经济与内地农耕经济二元化社会经济结构交换联系的独特产物。

在中国西部广大边疆地区,少数民族以游牧为生,逐水草而居,他们多居住在高寒地区,为增加热量,他们以喝奶酪、吃牛羊肉和性热的青稞成为主要生存方式,由此而产生消化不良和便结的生理问题,需要饮茶化解油腻帮助消化;同时,草原民族需要摄取生命绿色,而草原不出产蔬菜,也需要通过饮茶来添加生命的绿色素。这便使得饮茶成为边疆少数民族最基本的生存需要,形成“嗜茶”的生活习性,甚至达到“不得茶,则困以病”①的程度。而中国内陆,山水毓秀,农耕为生,独产各类茶叶,植茶和饮茶从唐代以来成为中原民族最具文明特质的生活方式之一。而在冷兵器时代,战马是基本的作战工具和军需物资,但内陆不产良马,战马多产自边疆草原地区,明代就有“骁腾可用者不逾陕西”②的说法。在这种情况下,用内陆的茶叶换取边疆少数民族的战马,进行茶马之间的交换,使少数民族得茶而生活安定,又使中原得马而壮大军威,形成互惠互利的交换关系。所以,从明代以来,政府便把茶马交易上升到关系国家安全和民族团结基本国策的高度,用茶叶换取战马成为满足国家需要的军国大政,创造性地设计了一条以绿色换和平、以绿色保和谐的政策路线。明人李时珍曾一语点破了其中的奥妙,他说:“夫茶一木尔,下为民生日用之资,上为朝廷赋税之助,其利敷焉。”③整部《明史·食货志·茶法》三分之二的内容讲的都是茶马交易的事,明人甚至得意地说:“茶法,明制最密。”④

茶马交易作为军国大政的基本国策,始于明代洪武四年,该年上谕定令:“陕西汉中、金州、石泉、汉阴、平利、西乡诸县,茶园四十五顷,茶八十六万余株。四川巴茶三百五十户,茶二百三十八万余株。宜定令每株官取其一。无主茶园,令军土摄取,十取其八,以易番马。”⑤从此,在国家直接经营下,逐渐开通了覆盖整个西部边疆地区的三条茶马古道。

在明初,首先开通的是陕甘茶马古道。明初洪武四年,在青藏高原入口处的河州、洮州、秦州设茶马司,令将“陕西紫阳茶区产茶十三万斤,又四川保宁府转茶一百万斤,赴西番易马”⑥。到清代增加为4100吨,所以《甘肃通志·茶马》中说“中茶易马,惟保宁、汉中”⑦。这条茶马古道从陕西紫阳始发,经石泉、西乡到汉中,经汉中“批验所”检验后分两路面向青藏:一路经勉县、略阳、徽县、西河到达临潭(即今洮州),为“汉洮道”;另一路沿褒斜道往留壩、凤县、两当到秦州(今天水市),为“汉秦道”。到达秦州后,经秦州茶马司验查后又分为两道:一道经清水,到庄浪,再由庄浪趋兰州、宁夏,与丝绸之路接轨为“秦庄道”;另一道经甘谷、武山、陇西、临洮到河州(今临夏市),达于草原,为“秦河道”,为陕甘茶马古道进入青藏高原的终点。

康藏茶马古道开通于洪武二十六年。该年明政府在雅州(今雅安市)、黎州(今汉源县)设茶马司,后迁往汉藏贸易中心的康定,主持入藏茶马交易。令将雅安、天全、名山、射洪、邛崃五县所产茶240万斤,明中叶后增为340万斤,清代为4500万斤,在雅安压制成茶砖,经背夫翻雪山背运至康定,然后分三路入藏:一路由康定越雅砻江至理塘、巴塘到昌都,再行300里至拉萨,为入藏南路;一路由康定经道孚、甘孜渡金沙江至昌都,再由昌都趋玉树、结石入青海,为入藏北路;另一路为经懋功达藏县趋松潘入甘南藏区。

滇川茶马古道即云南茶马古道,开通于明代木氏土司统治时期。云南在木氏土司统治时期,遵循朝廷指令设“官马帮”,将云南“普洱茶”、“沱茶”转向西藏换取战马,标志着云南茶马古道的开通。其主要路线分为上行与下行两道。上行即滇川道,由普洱茶的原产地西双版纳、思茅等地经景谷、下关、丽江、中甸、德钦转至拉萨,为入藏线;下行即滇越道,从普洱经勐先、黎明、江城至越南莱州、海防,为国际贸易通道。

这三条茶马古道并行存在于祖国西部,覆盖了整个“西方诸部落”,他们之间必然存在着某种历史的时空联系,形成庞杂的道路网络系统和贸易网络系统。这就是陕甘茶马古道到达临潭、河州后,经过康藏茶马古道的西路松藏道而与康藏茶马古道联系在一起。松藏道即是由四川灌县沿岷江上行,过藏县、松潘、若尔盖,经甘南到河州,与陕甘茶马古道接轨。当年松潘草原流传的歌谣“三脑九坪十八关,一锣一鼓上松潘。上一次松潘过一次冬,下一次灌县过一次春”,形象地记述了这两条茶马古道的联系。至于滇川茶马古道与康藏茶马古道的联系,滇川藏金三角的香格里拉(即中甸)成为重要的接合部,云南的沱茶经香格里拉入德钦、康芒,沿澜沧江河谷而上入昌都,然后趋于拉萨,这便完成了三条古道的联系。青藏高原上藏族同胞喜欢喝的“窝窝茶”就是云南沱茶入青藏的最好佐证。因为在明清两代茶叶划区销售的管理体制下,垄断陕甘、康藏茶路的山陕商人没有经营云南沱茶的记录。显然这些对青海民众有影响的“窝窝茶”是经滇川茶马古道连接康藏茶马古道再经陕甘茶马古道运送到青海的。一条横穿陕、甘、宁、青、川、藏、滇七省区由国家经营的茶叶贸易大道便清晰地展现在我们面前。

中国历史上三条茶马古道随着时代条件的变化,也发生着相应的变化。

首先是国营茶马交易向民营边茶贸易的转变。在明代,明政府开通茶马古道的目的在于巩固边防、安稳边疆。因此,茶马交易是由国家直接经营的政府行为,是用中原的茶叶换取少数民族的战马,茶和马都是互市的商品,从而使茶马交易一开始就具有国家经营的性质,茶马古道一开通就具有国道的地位。由于政府订单需求量大,茶叶动辄上千万斤,马上万匹,运输力量主要是骆驼、骡马和人力的背夫,交换为国家政治需要而服务的性质十分明显。这种情况到清初有了很大的变化。清朝是满族贵族入主中原,他们兴起于东北,八旗兵丁喜欢骑用东北的马,清廷便利用北方草原,设立商都牧场、大凌河牧场等,作为军马的主要供给和补充基地,从而使以茶叶换取西北战马戍边已不是军国急需。其次,入清后,拓展北疆,版图统一,广大西域回归祖国的怀抱,形成“大宛、西番尽为内地,渥洼天马皆枥上之驹”⑧的局面,清政府可以通过税款征调或商品购买来获得马匹,不再需要通过以茶易马这种以货易货的物物交换特殊贸易手段从少数民族手中交换战马:其三,茶马交易由于官办体制,压抑了商人的积极性,官府违反市场规律的非市场定价,使商人无利可图,“招中无几”、“帑项虚悬”,导致一方面“无马可中”,另一方面“茶积如山”,以互惠为基础的茶马交易因时代变迁而走到了尽头。到雍正十三年,清政府改变历代设茶马司总理茶马交易事务的做法,“罢中马之制,令商纳税银”⑨,停止国营性质的茶马交易,使茶马古道的交换走上完全民营化边茶贸易的道路。实行民营体制后,由于战马不再是交换的商品,茶叶也不再是军需所需,而成为满足边疆广大民众需求的生活必需品。这种“国退民进”的政策调整,使大量商人进入了茶叶贸易,运输茶叶的总量由于商贩人数的激增而被分割,呈现出细碎化的局面,用马匹即可驮运,这时茶马古道的交换性质就完全走上以马驮茶换取草原土特产品如皮张、羊毛等民营商品化的轨道,完成了由官办“茶马交易”向民营“边茶贸易”完全商品经济性质的转变。

其次,是茶马古道在空间上的延展。在明代初中期,陕甘茶马古道主要是以陕南茶区所产的绿茶运赴边地换取战马。而绿茶味淡,又产量有限,加之是非紧压茶,不便于包装、运转和长期保存,不能适应边疆少数民族的普遍需求。明代中叶,陕商有人发现湖南安化地区所产的红茶味重,产量颇大,又为粗枝茶,便于紧压,遂冲破明政府“陕茶不得输境贩卖”的政策规定,贩运湖南安化的“湖茶”原料到陕西泾阳,压制成“茶砖”,即“泾阳青砖”,也叫“黑砖茶”,驮运边疆,并成为陕甘茶马贸易的重要补充,这就是明中叶后“湖茶”(也叫“副茶”、“茯(令)茶”)的兴起。这一贸易品种的调整,使陕甘茶马古道的下限向湖南延伸。陕西商人们将安化、湘潭各地的茶产装船,入洞庭湖进入长江水道,再由“九省通衢”的汉口导入汉江,由汉江趋两河口换小船入丹江至龙驹寨起旱,用骡马驮运翻秦岭至泾阳,加工成砖茶后,沿西安至兰州的“北官道”十八马站输入西北草原各地,从而使陕甘茶马古道与安化茶马古道相衔接,演化为陕、甘、湘茶马古道,贯穿了几乎大半个中国。

另一变化是定边、靖边茶马古道的并入。在明代弘治年间,明廷沿长城一线设“马市”,用内地茶叶换取伊蒙草原上的马匹。到清代康熙年间,准许湖茶北上伊盟,陕西茶商从泾阳贩茶经鄜州、绥德、榆林,

再转向定边、靖边,沿定边的三马路、四马路进入草原,将茶叶运向伊克昭盟旗的后套各地,满足蒙地民众对茶叶的需求,使鄂尔多斯成为定靖茶马古道的又一终点。对此《定边县志》有明确记载:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶。”⑩最初开中“汉茶”即陕西陕南紫阳茶区所产“绿茶”,由于绿茶味淡,加之“汉南州县产茶有限,且层岩复岭,山程不便”,从明中叶起,陕北茶商“浮汉江于襄阳接买”湖南安化红茶。入清后,顺治十一年,陕北行商茶法,分为榆林、神木两道:中路红山市口,额发茶引一千道,东路神木黄埔川,额发茶引三百三十四道。至乾隆年间,定边从榆林道分得每年销茶引一百道,征银3990两,这便是定边边茶的由来。由当地土商赴湖南安化县,照引购买茶斤,由水路至襄阳府,挂号截角,又由陆路入陕西境至汾州府河西驿过河,即陕西绥德州,然后运往口外鄂尔多斯地方行销。定边西向的贸易通道“定庆路”,翻羊圈梁可直达甘肃庆阳府,再由庆阳府趋平凉府、凤翔,使陕北的驮茶驼队可以由凤翔直走汉中、西乡,将陕甘茶马古道与定靖茶马古道相连接,使凤翔成为陕甘茶马古道的又一新的连接点。在清代乾嘉年间,仅凤翔发往秦州的驮茶骆驼,每年不少于三四千峰。而且这一条定靖茶马古道,水甘草丰,比之于西兰官道更适合于驼队的转输,遂使定靖古道成为比陕甘茶马古道更为便捷的运输路线。

这三条茶马古道无不浸透着明清陕西商人创造劳动的心血。陕甘茶马古道和康藏茶马古道是陕西商人和当地蒙藏商人共同开拓出来的。滇藏茶马古道是在陕西商人参与下开拓出来的。今天在甘南、临夏、昌都、拉萨、丽江、中甸,到处都散落着大量的陕商后裔,就是对这一历史过程的证明。而在这些古道的开拓者中,有一个著名人物,他就是陕西户县炉客贾经儒。

二、贾经儒的经营历程

贾经儒的经营历程在《贾经儒墓志铭》中有明晰的记载:

“公贾姓,讳经儒,世居户之留犊堡……家值中缺……分门从堂侄乡饮宾仪天翁……仪天翁与其降服胞兄洞天及族侄同贾蜀之打箭炉,同财达百余人……仪天翁晚年蜀归,环视田庐场园牧畜之属,诸凡加整,囊日益赢,捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣。’而家声尚忧未振也,公乃置家塾,延师课读……族侄某早失佑持,无所依,公抚育其家,居久之,旋为终身谋,令贾之蜀,积若千镪,治产业,纳妇得子,已成一家矣。本邑杨某以贫故,将鬻其子于他郡……遂出赀暂鬻之,不忍持以主仆礼。稍长,亦贾于蜀,岁壬寅,持筹有赢者矣。焚劵使归,不令伊有一物之费焉。”(11)

据此可知,贾经儒早年亦是因家贫,在乡友相互联引下走上经商道路。在陕西古代村社制度下,“一村唯两姓,世世为婚姻”形成血亲关系,在守望相助、出入相友的村社互助制度下,一家致富往往有责任带动四邻、惠及乡党,贾经儒是在其堂侄仪天翁引导下,“同其胞兄洞天及族侄同贾蜀之打箭炉”,闯炉关成为炉客,在康定做生意。而且“是同财达百余”,可见那时户县人在康定的势力并不小,一个家族就有“达百余”人在康定从事边地贸易,由此而形成了在康定富有影响的“牛东帮”。他们最初是从雅安贩运茶叶、布匹到康定,然后从康定再贩运到巴塘、果塘直至昌都,实行全程贩运,不借手他人。到清代后,大批陕西泾阳人到雅安做茶叶生意,他们都是些经营茶叶的世家大族,气势若虹,很快垄断了雅安的茶叶产销。这样就形成了泾阳帮与牛东帮之间的分工。泾阳帮在雅安收购茶叶,加工压制成茶砖,然后卖给前来购茶的牛东帮,牛东帮将茶叶捆绑到康定,再通过锅庄转卖给前来购茶的藏商,或是自己组织人力转运藏区直接销售给藏区的民众。这种一个商帮中不同帮口之间的分工协作,在中国商帮史上是不多见的。

由于当时汉藏贸易的不等价交换,贩运茶叶是很赚钱的行业。四川省民族志编辑组调查清代四川藏区的边茶贸易,估计“一般获利是(50~20两)”(12),基本符合实际。这里有两个个案材料可作证明。一个是姚莹《康酋纪行》中记载:“打箭炉四面皆山有土城,东南北三关,汉番互市之所……汉人贸易者百数……所需茶尤甚,茶凡三品,上品曰竹档斤,值银2钱,次曰荥县斤,值银6分,又次曰绒马斤,值银5分,此炉城市价也。巴塘、果塘、乍雅、察木多,以此递增至2两,乍雅则为3两2钱为最贵焉。”(13)这里竹档斤为高档毛尖,多为贵族享用,数量不大,略为不计。以销量最大的绒马斤计,取果塘、巴塘2两销价的中间数,则1斤边茶运到藏区利润是1.5两,利润率是300%,扣去运费利润率也至少在200%以上。若联系清代西南边茶年销量1100万斤,则当年利润最少也不低于1100两。

另一个材料是近人马鹤天《甘青藏边区考察记》记载:“运外者大半为茶商,茶产出四川推州六属……计每驮茶(一引为百斤,每引5包。每包4锭,每锭5斤,24锭为一驮),运往拉萨,成本值银25两,售藏银均100两不等,每年运拉萨5万驮以上”(14)。这里取售价90两的中间数,则每驮盈利仍为65两,利润率仍在200%以上,若以5万驮算,当年盈利也不少于300万两。这些巨额利润扣除藏商、锅庄的应得部分外,其主体仍是落入陕西茶商之手。这就是为什么旅居边地的陕西茶商每每都能够发财致富、衣锦还乡的道理。所以,贾经儒及其堂侄子弟在康定经商,莫不白银磊磊,携资归乡,堂侄“仪天翁晚年蜀归,环视田庐场园牧畜之属,诸凡加整,囊日益赢,捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣’。”,表现了康定陕西炉客发财致富后的喜悦心情。他们回乡后,购置田产,起盖大房,名闻乡里,光宗耀祖。仪天翁“捧腹笑曰:‘仆可谓有子矣’。”,就是说出了陕西炉客的现实追求和财富愿望,将陕西商人“以商求富,以农守之”的致富模式表现得淋漓尽致。而贾经儒比他堂侄更是眼光高远,他认为商贾之家光有财富是不够的,还需要有名声,“家声尚忧未振也”,于是,他“置家塾,延师课读”,培养本族优秀子弟,走科举取士的发展道路,又一次表现了陕西人“耕读传家”的优良传统。

三、贾经儒的经营特点

贾经儒的经营特点就是善良好义、提携乡党,表现了那时的陕西炉客“一人致富,带动四邻”的历史特点。“族侄某早失佑持,无所依,公抚育其家,居久之,旋为终身谋,令贾之蜀,积若干镪,治产业,纳妇得子,已成一家矣”,对本族失佑子弟,他认为有责任帮助他们摆脱贫困,族内有孤儿,无所依靠,他收养到自己家里,还帮他学习谋生本领,送他到康定学习做生意,赚钱发财,并帮助他娶妻生子、成家立业,表现了陕西人守望相助、贫困相帮的善良心态和乐善好施的传统道德。

对于非亲的外族子弟,他也能够一视同仁,“亲不亲,故乡人”,本县杨某以贫故,将孩子卖给别人,自己也准备逃离他乡。贾经儒得知后,慷慨解囊,帮他将孩子赎回来,暂时寄养在自己家中,并不以奴仆看待。等孩子长大后,他又让孩子到康定做炉客,赚钱养家。这个孩子很有出息,不久就有所盈余。当孩子提出要报答贾经儒的养育之恩时,贾经儒焚其债券,“不令伊有一物之费焉”,很是表现了陕西商人不图报答、实心助人的诚信精神。

①张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

②《明洪武实录》,中华书局1962年版,卷151。

③编写组:《饮食起居编》,上海古籍出版社1983年版,第48页。

④张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

⑤张廷玉:《明史》,中华书局1964年版,卷80,《食货志》。

⑥《紫阳县志》,三秦出版社1989年版,第250页。

⑦《甘肃通志》,台湾商务部书馆影印,《文渊阁四库全书》,卷165,《茶马》。

⑧嵇璜、刘墉等:《清续文献通考》,中华书局2002年版,卷27。

⑨道光《兰州府志》,台中成文出版社1972年版,卷5。

⑩嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,艺文志,第163页。

(11)何炳武:《户县碑石》,三秦出版社2005年版,第450-451页。

(12)《四川文史资料选辑》,第11辑,第50页。

(13)顾祖禹:《小方壶舆地丛妙》,中华书局2005年版,第3轶,第72页。

(14)马鹤天:《甘青藏边区考察记》,商务印书馆1964年版,第292-293页。