陕商故事

唐长安西市酿酒发家的富商——王酒胡

“渭城柳色日日新,回望长安秀成堆”,唐代的长安是天下富户云集之地,也是富商的淘金场和失乐园。长安商人王酒胡就在这里演出过富可敌国的财富神话,也在这里因财富而血染尘沙,给后人留下了诸多的历史回味。

一、陕西是中国酒的故乡

酒,是农耕文明的产物,文字是生活的反映。酒,是以米为曲兑水而成。《释名》曰:“酒,酉也,酿之米曲,酉释而成之,其味美。”可见最早的“酒”字就是装在陶罐“酉”里的水。而西安半坡遗址出土的陶器中,已有类似甲骨文和金文“酉”字的出现,据今7000余年。说明“酒”字是陕西人造的,时间是仰韶文化时期,即原始社会中期。

中国酒的起源有三说:神农造酒、仪狄造酒、杜康造酒。三说都是与神农有关,都发生在陕西。

神农氏即后稷,中华农耕文明的创始人,周人之始祖。史称“稷,教民稼作”,这里的稷即指后稷,又指五谷的统称,是土地赐赏,气节之化育,得稷后需感谢土地,是为“社”,作“社”而献稷,天地人民合而为一,就是社稷即国家的由来。这里的“稼”则指粟即小米,考古发现在公元前6000年中国已有谷的实物出现,而大米的发现在公元前4300余年,比谷晚了1700余年。神农发现谷后,将剩余的谷发酵而饮,就是饮酒的由来。所以《黄帝内经·素问》里已有神农向人民传授农作技术的同时又传授酿酒技术的记载,而成书于西汉的《神农本草》已有酒味的记述。在慕古文化的背景下,说神农造酒是可信的。

至于仪狄,史不见传,最早出于《世本》,而《世本》为清人辑录,非可靠信史。即使有仪狄这位皇家女,也应在尧舜之后,因为尧舜时已有酒。西汉孔鲋著《孔丛子》说“昔有遗谚,尧舜千钟”,说明酒的出现比仪狄的父王禹都早得多。不过有一点倒是说对了,那就是在远古掌炊的是妇女,帝女在管厨房做饭时,将剩饭自然发酵的酒,觉其味甘美,端给大禹去尝,重复了神农氏的故事。

杜康造酒更晚一些,杜为商豕韦氏,周灭商后,周公将商之遗族豕韦氏封于陕西长安杜,即杜伯。杜伯在长安发现酒曲可以作酒,这就是杜曲的由来,或者是杜伯手下一个叫“康”的人善酿,慕古而为“杜康”。后杜伯为周宣王所杀,其子孙逃往晋国,以封地杜为姓,他比神农、仪狄都更晚一些。即便确有其事,杜康造酒也是发生在陕西的历史故事。所以,陕西是中国酒的原始产地,酒是陕西人原创性的历史活动,应该是可以成立的。

二、陕西酒的历史流变

酒是剩余小米发酵而成,因此,从酿造技术讲,酒可以分为“酿酒”和“蒸酒”两大支派。从酒的原料讲,又可以将酒区分为粮食酒和果酒两大类。

酿造酒是在谷物中放入曲子,然后将酿造出的醪压榨、过滤后制成。由于没有经过蒸馏,酒精含量低,含糖量高。《说文解字》中说:“酒谓之醙;醙者,坏饭也。”所以晋人江统撰《酒诰》中准确地说:“有饭不尽,余馀空桑,郁积成味,六蓄气芳,本出于此,不由奇方。”可知,酒最初的原料主要是粟,即谷子,为五谷之首。正因为最初的酒是谷子酿造而成,颜色呈黄色或红褐色,所以最早的酒为“黄酒”,史称“老酒”。“老”是陕西人的说法,陕西人把长久叫“老”,所以“老酒”是对陕西黄酒历史悠长最准确的定位。尽管黄酒分为小米黄酒和糯米黄酒,但小米黄酒应早于糯米黄酒,因为小米的种植早于大米1700年。黄酒的原产地在陕西,陕西洋县谢村在商代已有铜酒器出现。到商末周太公的长子太伯奔吴,设都城于梅里,被封于江南为吴国,遂将黄米酒从陕西传到江南,从而开始形成“南有绍兴加饭酒,北有谢村黄酒”的南北对峙局面。

陕西洋县有酿制黄酒悠久的历史。《洋县志》载:“洋民好饮酒,平坝民多用糯米酿制黄酒……男女沽之。”商时洋县有酒器出土,三国时诸葛亮用洋县黄酒劳军,唐代“安史之乱”唐德宗逃到梁州途中,曾饮此酒,御制词曰:“此酒只应皇家有,瑶池天宫量也无。他日龙驾回长安,每年送朕三万斗。”到宋代此处酒坊很多,因而建“谢村镇”,使谢村黄酒名盛天下,故洋县有“不喝谢村酒,空往洋州走”的民谣。

蒸馏酒即白酒或烈性酒,它是蒸馏技术传入后才发展起来的酒类。故蒸馏酒在陕西也经历了一个发展变化的过程。

陕西在古代为雍州,是中国古代酒文化中心地区之一。医学名著《黄帝内经》中载有黄帝与岐伯的对话。岐伯是古雍地人,他既是黄帝著名的大臣,又是我国医学的始祖。他与黄帝讨论的主要话题是关于如何将酿酒用于医疗的问题,《黄帝内经·素问》载:“黄帝至收,见岐伯引载而归,访以治道:‘为五谷汤液及醴醪奈何?’岐伯答道:‘必以稻米,炊之稻薪,稻米则完,稻薪则坚。’”从这段记载来看,当时用于酿酒的农作物应该是稻米,所称的“醴醪”,应该是用稻薪蒸煮稻米,经过蒸煮后酿成的酒制品。也就是说,当时的人们就开始采用蒸煮工艺酿酒,这种推理由考古发现的配套酿酒器具——“甑”得到了证实。“甑”是蒸煮谷物原料使用的主要工具,可见,当时的“醴醪”是采取发酵繁殖霉菌的熟食原料做酒曲或直接酿酒的。因此,当时的雍州从酿酒技术来看,已经初具规模。

(1)第一代西凤酒——“秦酒”。

“秦酒”怎么成为后来的“西凤酒”了呢?这与秦人历史悠久的凤鸟崇拜和当地流传的凤凰故事有关。

嬴政的秦族起源于西部,其祖先属于凤鸟崇拜部落。据《史记》记载,秦族的女始祖叫女修,她吞食玄鸟的卵而怀孕,生下了男始祖大业,大业生伯益,伯益的大儿子称为鸟俗氏,其后裔据说是“鸟身,人言”。这些说明秦的祖先是以玄鸟为图腾的崇凤之族,因此,先秦时期凤翔和宝鸡一带就流传着“陈宝化雉”和“吹箫引凤”两个美好的故事。

“陈宝化雉”的故事出自宝鸡,宝鸡古名陈仓。陈宝是陈仓宝夫人的简称,宝夫人是一只雌性神雉化成的石鸡。《列异传》记载了这样一个故事:

秦穆公时,陈仓人掘起得异物:其形不类狗,亦不似羊,众莫能名。牵以献穆公,道逢二童子。童子曰:“此名为媪,常在地下食死人脑。若欲杀之,以柏插其头。”媪复曰:“彼二童子,名为陈宝;得雄者王,得雌者霸。”陈仓人舍媪逐二童子,童子化为雉,飞入平林。陈仓人告穆公,穆公发徒大猎,果有其雌。又化为石,置之口渭之间。至文公,为立祠,名陈宝。雄飞南集,今南阳雉县其地也。秦欲表其符,故以名县。每陈仓祠时,有赤光长十余丈,从雉县来,入陈宝祠中,有声如雄鸡。

故事说明,秦国霸业的成功,靠的是陈宝,也就是两只神雉。陈仓后来改名为宝鸡,也就是引用了这个传说。

“吹箫引凤”说的是秦穆公女儿弄玉和萧史结合,双双乘龙驾凤而去的故事。据载:“萧史者,秦穆公时人也。善吹箫,能致孔雀白鹤于庭。穆公有女,字弄玉,好之,公遂以女妻焉。日教弄玉作凤鸣,居数年,吹似凤声,凤凰来止其屋。公为作凤台,夫妇止其上,不下数年。一旦,皆随凤凰飞去。故秦人为作凤女祠于雍宫中,时有箫声而已。”由于这一带流传着大量的凤凰传说,所以雍地的酒也和凤凰联系在一起,极大增添了西凤酒的文化含量。

(2)第二代西凤酒——秦州春酒。

酿酒人有句话叫做:“曲是酒之骨。”凤翔地区酒的产量和制酒工艺日渐提高的同时,民间制曲技术亦有了长足进步。汉朝时凤翔已经有了“酒曲春酒法”,由于“曲”的制作工艺和制作过程比较独特,所酿出的酒很受欢迎,很快传播到凤翔以外的中原地区,使凤翔所产白酒在全国享有盛名,达到了风靡当朝、国人尽晓的程度。

美酒悠悠,其艺也馨,凤翔酒一举成名靠的是技艺创新的“春酒曲法”。对于“春酒曲法”的文献记载最完整和具有史料价值的当属贾思勰的《齐民要术》。《齐民要术》是我国第一部完整的关于农业知识的著述,酒业是在农业的基础上发展起来的,所以在该书中,记述了不少关于酿酒工艺方面的知识。其中酒曲从制作技术到应用分为神曲、白醪曲、笨曲三大类。其中神曲的糖化发酵力最高,因此,该书开篇就介绍了“秦州春酒曲法”以及用此法制作的“秦州春酒”。

(3)第三代西凤酒——柳林酒。

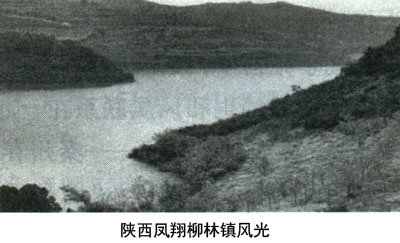

远在西周初期,雍水河中游一带柳树成荫、田间平整、水波浮影、风景秀丽,人们遂将此地称为柳林。自汉代起,柳林镇有酿酒作坊;到了唐宋,酿酒业已初具规模;明清以来,酿酒作坊发展很快,至清宣统三年(1911年),仅柳林镇就有酿酒作坊27家,相当于凤翔县酿酒作坊总数的三分之一多。

“佳酿之地,必有名泉”。柳林镇的酿酒业之所以古今兴旺,长盛不衰,实赖本地优良的水质、土质等宜于酿酒。据《史记·秦本记》载,位于秦都雍城以西18里处的柳林,有一神泉,水味甘美,泉水喷涌如注,水质纯正、甘甜怡人,故名“玉泉”。用此泉水所酿造的柳林酒,醇香典雅、甘润甜爽,在当时就已被称为绝世佳酿,与秦国骏马一同被称为“秦之国宝”。在柳林镇西侧的雍山,山有五泉,为雍水河源头,其源流从雍山北麓转南经柳林镇向东南汇合于渭水,其流域呈扇形扩张开来,地下水资源丰富,水质甘润纯美,清冽馥香,成酿、煮茗皆宜。经化验测定,水质属于重碳酸盐类钙细工型,用它做酿酒的水,非常有利于曲酶糖化。加之本地土壤属黄绵土类的土,适宜于做发酵池,用来做敷涂窑池四壁的窑泥,能加速酿造过程中的生化反应,促使酯酸的形成。这些,都是酿造西凤酒必不可缺的天赋地理条件。

据乾隆《凤翔县志·酒业》载,唐代凤翔柳林镇酒工曾到全国各地推广柳林酒酿造之法。晚唐时,凤翔柳林镇村村飘香,酒业盛况空前。凤翔和柳林镇就有好几家官酿酒坊生产宫廷祭祀用酒和节日宴酒,而普通农家私酿酒已经达到了“立春日贮水,六月神造曲,八月造地黄,腊月酿屠苏”常年不停的程度。白居易在《咏家酝十韵》中曾称赞道:“独醒从古笑灵均,长醉古今学伯伦。旧法依稀传自杜,新法要妙得于陈。”诗中“杜”指“杜康”,“陈”指唐时家酿好手“陈姑”。此时凤翔及柳林镇一带“户户有美酒,家家有佳酿”,为西北酿酒圣地。

来自定州的商人王酒胡就在陕西这一块酿酒圣地上,演绎了自己的财富神话。

三、长安王酒胡的经营过程

《太平广记》卷499《王酒胡》记载了王酒胡的一段辉煌的历史往事:

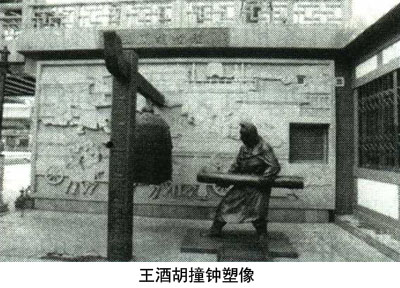

“京辇自黄巢退后,修茸残毁之处。时定州王氏有一儿,俗号王酒胡,居于上都,巨富,纳钱三十万贯,助修朱雀门。僖宗诏令重修安国寺毕,亲降车辇,以设大斋。乃扣新钟十撞,舍钱一万贯。命诸大臣,各取意而击。上曰:‘有能舍一千贯文者,即打一槌。’斋罢,王酒胡半醉入来,径上钟楼,连打一百下。便于西市运钱十万入寺。”①

王酒胡,出身于河北定州,祖上本有功名,后来家道衰落。他个子矮小,人长得白白胖胖,乍一看像个大酒缸,因此人们都叫他“王酒胡”。同时,“酒胡”又是当时流行的一种酒具,是一个头戴宽沿帽、蓝眼睛、高鼻梁的小木偶人,像一个喝醉的胡人,当这滑稽的小木偶跌倒时,方向指向哪位宾客,这位宾客就必须将杯中酒喝干。由于王酒胡长得像酒壶状,故而也被人们戏称为“王酒壶”。

王酒胡的父亲早死,母亲王氏带着他回了自己娘家,跟随外公一起生活。王氏乃当地富户,以酿包谷酒致富,家中有大小酿酒作坊五六家,由王酒胡的几个舅舅主持经营。

王酒胡聪明过人,小小年纪就表现出了惊人的商业才能。有一次,有人传言大舅舅酒坊里出产的酒掺了水,舅舅百口莫辩,十分生气。王酒胡听到后,就建议舅舅邀请一些德高望重的酿酒行家和喝酒的人,将自己制作苞谷酒的过程全盘展现给他们,让他们评判。倘若酿酒过程完全合乎规范,那么造假酒的谣言自然不攻自破。舅舅由于担心这种作法会泄露酿酒技艺而作罢,但是从此对王酒胡刮目相看,认为此子资质非凡,开始有意栽培他。外公还送给他一座小酒坊,让他自己经营管理。王酒胡抓住这个机会,用心学习经营,四五年工夫,就将酒坊规模扩大了好几倍,生意打理得有声有色。

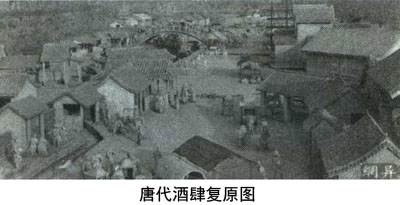

然而雄心勃勃的王酒胡并不满足于做个小地方的酿酒王。由于定州临近边境地区,与北方渤海、高丽等国的对外贸易很是方便,王酒胡又将贸易的触角伸到了贩卖茶叶、丝绸生意上,从而逐渐累积起惊人的财富。随即他又到长安、洛阳等地,购置大量田地,雇人耕种,开设起了米粮行,从事粮食交易。唐朝后期藩镇割据,朝廷讨伐藩镇,以及各藩镇之间相互讨伐,连年战争需要大量粮草和钱财支持,王酒胡向各方提供粮食,并与他们建立了良好的关系,反过来,与军方权贵们的关系又给他的商业贸易很大的帮助。他出手大方,善于与人结交,政界、商界,甚至绿林都有很多朋友,为他做生意大开绿灯。如此多年下来,他已成富甲一方的大财主,生意遍布北方各地,黄河上下游、江淮各省都有他经营的丝绸行、米粮庄、茶庄,洛阳等地都有他的房产。王酒胡知道陕西是天下酒的故乡,京师又是达官贵宦云集之地,酒价高居不下,李白《行路难》中“金樽美酒斗十千,玉盘珍馐值万钱”,在长安卖酒才是发财旺地,在那里才能一显身手,实现自己的财富理想。他便将生意总部搬到了长安。他在京城长安西市买下了一栋大宅院,俨然像个王国,居住在京城遥控指挥着他在全国的店铺,保证他的商业王国高速运转,钱财如流水滚滚而来,也养成王酒胡挥金如土的生活状态,生活极度奢靡浪费。他还用钱财给自己的堂侄等人在朝中买官,结识京城权贵,时时送他们厚礼。

公元884年,黄巢起义军大败,逼迫撤离京城。战后的长安城满目荒凉,几乎成一片废墟。战争毁掉了城内大部分宫殿建筑,百姓流离失所,城内人口锐减。原先唐朝的皇族、大官僚和商人,死的死,逃的逃,落魄不堪,田产宅院财富都被起义军没收。东、西两市商人也遭受到了洗劫,许多店铺被烧毁。唐朝经济遭受了前所未有的打击。

唐僖宗从四川回朝后,意图复兴,于是决定修复城中那些被毁的宫殿寺院。第一项修复工程是朱雀门。朱雀门是皇城的正南门,门下是城市中央百米宽的朱雀大街,皇帝经常在这里举行庆典活动。朱雀门地位意义重大,关乎朝廷的脸面,因此成为战后恢复重建的首要工程。但因为国家财政困难,钱财欠缺,官员们商议之下,要求京城百姓每户缴纳钱财2贯,用作朱雀门的建设费。命令一下,百姓们哭爹喊娘,痛苦不堪,战乱使他们失去了土地、房屋,连吃饱饭都成问题,哪里还有钱来缴纳这费用?然而官府的命令怎么能不执行?

这天,西市二十余家的百姓正聚集在一起发愁,忽然看见不远处的施粥场内走来一个人。原来这人是居住在附近的商人王酒胡。今年王酒胡一直在这里搭粥棚,向贫困的百姓和逃难的灾民施舍饭食。王大户见众百姓们神色焦虑,争论半天也没有好办法,在旁边听了一阵,开口道:“朝廷重修朱雀门,也是好事。你们也不用烦恼,我有个方法,保证官府明天再不会来催促你们。不仅不来催促你们,也不用催促全京城的百姓了。”说完就转身离去。众人听了他的话都是将信将疑,认为他在吹牛皮。

第二天一早,只见西市上出现了一行车队,为首一辆华丽的马车上,坐的正是王酒胡,他的身后跟着5辆马车,帘子紧拉,将里面遮挡的密不透风,旁边跟随着大批骑马的家丁护卫。王酒胡带领着车队,浩浩荡荡向皇城进发,沿路引起好多百姓的围观。直到他将车队赶进中书省衙门,大小官员们忙前忙后迎接,将全部货物交割完毕后,京城百姓才知道,原来王酒胡马车里装的是钱,而且是价值30万贯的巨额钱财。一时间全长安城为之沸腾,上上下下都在传颂他捐献30万贯钱免除百姓摊派费的义举,更多的还是惊叹他惊人的财富。依靠王酒胡的30万贯钱,朱雀门修好了,接着朝廷又下令重修位于长乐坊的安国寺。但是上次给百姓摊派费用的办法已经证明不可行,再说从老百姓身上刮出的油水根本是杯水车薪。无奈之下,唐僖宗听从宦官的谏议,召集文武大臣,在安国寺设下了大斋,进行募捐。僖宗当众宣布:撞钟一下施舍1千贯。意思就是,谁出1千贯钱,皇上就奖励你撞1下钟楼上的钟。僖宗皇帝首先登上寺院的钟楼,举起大锤,接连撞击了10下,并按照规定,捐献给寺院一万贯钱财。接着,文武大臣相继上前列队撞钟,有撞三两下,有撞五七下,数量不等,但都没有超过10下。僖宗又传下圣旨:商贾士兵等普通百姓也可以来撞钟。楼下围观的两三个老百姓听到后,也陆续登上楼撞钟,不过每个人撞了两三下。眼看场面有点冷清,这时,殿外传来一阵喧闹声,随即一个半醉半醒的汉子闯入了大殿,众人一看,正是前次捐款30万贯的王酒胡。

王酒胡推开了扶他的侍卫,挽起绸衫,对站在钟楼下面的侍从喊道:“你们给我仔细数好了,看本老爷能撞多少下。”喊完王酒胡抓过钟槌开始撞钟,“咣,咣,咣……”钟声幽幽扬扬,像是诉说佛法无边,苦海也无边。撞了一会儿,王酒胡俯身向下问道:“多少下了?”侍从大声回答:“30!”王酒胡干脆脱下衣服,举着白白的膀子,抡起钟槌又撞了一阵,问道:“多少下了?”侍从大声回答:“60,应该是六万贯钱了。”王酒胡抹去额上的汗,说:“哟,怎么才60呀?”又继续撞起来。不一会,王酒胡喘着气又问侍从,答说:“90!”王酒胡又抡起钟槌,用尽最后力气撞了最后十下。随着侍从“100”的报数声,围观的人发出了震天动地的欢呼。第二天,王洒胡酒醒后,立刻亲自带人将10万贯钱一文不少地用大车运往朝廷。自此以后,王酒胡京城首富的名声传遍全国。这两次捐赠加在一起一共是40万贯,几乎相当于唐政府一年的茶税。

半年后,安国寺重修工程竣工。寺里的和尚于是上书朝廷,建议应该给出钱十万贯的王酒胡立块碑文,专门彰显他的功德。可出人意料的是,朝廷并没有批准这一要求,相反,几个月后,朝廷一道圣旨,逮捕了王酒胡,说他当年在长安时私通黄巢贼军。王酒胡在监牢里关了几天,就被以谋反的罪名迅速处死,王酒胡的全部资产也被朝廷没收。一时间,富贵一时的王家大厦倾覆,家财散尽,从此一蹶不振,沦为贫民。

四、王酒胡的经营理念

王酒胡虽然因炫耀财富引起朝廷的嫉恨而丢失了性命。但对于这样一位名商大贾,还是留下了许多令人值得称道的地方。

首先,志向高远,不为燕雀。

俗话说“心有多大,世界就有多大”,大凡做大生意、大买卖的商人都有高远的志向,宁为鸿鹄,不做贾雀。王酒胡一生有两大举动表明他恢宏志向的抉择。一个是他年轻时,他舅父给他一个小酒坊,让他一试身手,但他绝不满足做一个地方的“酿酒王”,而是要把生意做到全国去,实现富可敌国的财富梦想。另一个是,当他的财富积累到一定程度时,将自己的商业总部转移到京师长安。他虽然是在定州酿酒发的财,但定州是边远之地,人口疏稀,需求有限,物质流和信息流由于道路阻隔,不能施展他的经营才华,于是他决心将商贸中心转移到首都长安,寻找更为广阔的发展空间。而当时的长安是全国政治经济文化中心,唐长安城方圆八百里,人口6百万,东西两市工商店铺达8万多家,在东西市经商的商人30余万,仅“胡商”就有3万多人。“天高任鸟飞,海阔任鱼跃”,这样一个高手林立的广阔市场,才给王酒胡提供了施展才华的舞台。他将总部搬到长安,鸟瞰和统领着分布在全国各地的生意,形成了京师贸易圈里的“胡氏帝国”,各地店铺的钱财流回京师,为他的富有提供了物质支撑,才使他成为京师最胆大狂勃的富户。

其次,联号经营,不断创新。

商无定法。开店成廛“无非在钱财上取齐”,俗话说“不想赚钱的商人不是好商人”。王酒胡做生意,性格豪爽,眼光远大,敢于打破常规,成自己一家之言。他早年在定州酿酒,掘取了市场经营的第一桶金,但他“醉翁之意不在酒”,以敏锐的商业眼光看到定州地处渤海、高丽边地,农耕经济与草原经济产品差别性大,交换性强,差额利润丰厚,便转向经营定州与境外的边地贸易,从事边地丝绸和茶叶贸易,为汉外各方首领和统帅提供所需,又善于发展人际关系,结缘各方,与各方统领交朋友,刻意开拓市场。外方统领接受王酒胡的馈赠,又为王酒胡提供了更加便捷的贸易条件,使他如鱼得水,在边地贸易中创出了一片新天地,发展和巩固了自己的财富。然后他挥师京都,在长安城设“米粮行”,投资粮食和房产。“民以食为天”,当年长安城人口6百万,粮食是需求量最大的长效产品,房产又是高投入、高风险、高回报产业,京师达官显贵、富贾豪民为维持其身份而不断追求富丽堂皇的豪华别墅,以住房的符号价值标识自己的高贵身份,有力拉动了京都房产市场的发展,做房产生意莫不赚得腰丰钵满。他又实行联号经营,将生意遍布北方各地,黄河上下游、江淮各省都有他经营的丝绸行、米粮庄、茶庄,使王酒胡的生意达到巅峰状态。

其三,富而有责,报效国家。

王酒胡虽然早年出生在边地定州,但入中年后,他移居京师,流寓长安,陕西文化的“家国一体”意识对他影响很大,使他领悟了帝都商人应有的胸怀和责任。发财不忘报效国家,赚钱知道感恩社会。他生活在盛唐的末世,黄巢起义使大唐王朝走上了不归路。唐僖宗意图修复朱雀门,王酒胡一人替长安民众向政府捐资了30万贯钱。这是何等的英雄壮举,那可是一个锱铢必较的商人辛辛苦苦赚来的真金实银,心中没有大丘壑是不可能有如此作为的,不能仅仅从炫耀财富的角度阐述王酒胡的此番举动。因为朱雀门是唐长安的标志性建筑,修建朱雀门是壮观唐长安的帝国颜面,收拾遭战乱离散的人心,给慌乱中的百姓打气,没有关怀民众的善良之心(王酒胡常在长安设粥摊,施粥救济穷人,已经表现了他的善良),没有与政府共济时艰的高风亮节,王酒胡不会那么慷慨解囊替满城百姓认捐。仅从夸耀财富在事实上贬低了王酒胡捐资政府修建公共工程的社会意义。

修完朱雀门后,僖宗又诏令重修安国寺。王酒胡故作酒醉,上前一口气敲了一百下,第二天便于西市运钱10万入寺。王酒胡这次撞钟为政府输钱,虽然也有资助政府的性质,但与上次替百姓解救危难不同,在客观上有与皇帝比富的嫌疑,这种不明智的举动自然为自己埋下了杀身之祸。所以,无论什么朝代,商务从根本上说都是政务,总是与政治有千丝万缕的联系。一个缺乏政治头脑的商人,就是为全国捐了一年的茶税,但因挑战了封建政府的权威,封建政府就绝不会买账,照样会被送上断头台。王酒胡的悲情命运再一次证明了“商务就是政务”的商业运行规律。

①李昉:《太平广记》,中华书局1981年版,卷495。

一、陕西是中国酒的故乡

酒,是农耕文明的产物,文字是生活的反映。酒,是以米为曲兑水而成。《释名》曰:“酒,酉也,酿之米曲,酉释而成之,其味美。”可见最早的“酒”字就是装在陶罐“酉”里的水。而西安半坡遗址出土的陶器中,已有类似甲骨文和金文“酉”字的出现,据今7000余年。说明“酒”字是陕西人造的,时间是仰韶文化时期,即原始社会中期。

中国酒的起源有三说:神农造酒、仪狄造酒、杜康造酒。三说都是与神农有关,都发生在陕西。

神农氏即后稷,中华农耕文明的创始人,周人之始祖。史称“稷,教民稼作”,这里的稷即指后稷,又指五谷的统称,是土地赐赏,气节之化育,得稷后需感谢土地,是为“社”,作“社”而献稷,天地人民合而为一,就是社稷即国家的由来。这里的“稼”则指粟即小米,考古发现在公元前6000年中国已有谷的实物出现,而大米的发现在公元前4300余年,比谷晚了1700余年。神农发现谷后,将剩余的谷发酵而饮,就是饮酒的由来。所以《黄帝内经·素问》里已有神农向人民传授农作技术的同时又传授酿酒技术的记载,而成书于西汉的《神农本草》已有酒味的记述。在慕古文化的背景下,说神农造酒是可信的。

至于仪狄,史不见传,最早出于《世本》,而《世本》为清人辑录,非可靠信史。即使有仪狄这位皇家女,也应在尧舜之后,因为尧舜时已有酒。西汉孔鲋著《孔丛子》说“昔有遗谚,尧舜千钟”,说明酒的出现比仪狄的父王禹都早得多。不过有一点倒是说对了,那就是在远古掌炊的是妇女,帝女在管厨房做饭时,将剩饭自然发酵的酒,觉其味甘美,端给大禹去尝,重复了神农氏的故事。

杜康造酒更晚一些,杜为商豕韦氏,周灭商后,周公将商之遗族豕韦氏封于陕西长安杜,即杜伯。杜伯在长安发现酒曲可以作酒,这就是杜曲的由来,或者是杜伯手下一个叫“康”的人善酿,慕古而为“杜康”。后杜伯为周宣王所杀,其子孙逃往晋国,以封地杜为姓,他比神农、仪狄都更晚一些。即便确有其事,杜康造酒也是发生在陕西的历史故事。所以,陕西是中国酒的原始产地,酒是陕西人原创性的历史活动,应该是可以成立的。

二、陕西酒的历史流变

酒是剩余小米发酵而成,因此,从酿造技术讲,酒可以分为“酿酒”和“蒸酒”两大支派。从酒的原料讲,又可以将酒区分为粮食酒和果酒两大类。

酿造酒是在谷物中放入曲子,然后将酿造出的醪压榨、过滤后制成。由于没有经过蒸馏,酒精含量低,含糖量高。《说文解字》中说:“酒谓之醙;醙者,坏饭也。”所以晋人江统撰《酒诰》中准确地说:“有饭不尽,余馀空桑,郁积成味,六蓄气芳,本出于此,不由奇方。”可知,酒最初的原料主要是粟,即谷子,为五谷之首。正因为最初的酒是谷子酿造而成,颜色呈黄色或红褐色,所以最早的酒为“黄酒”,史称“老酒”。“老”是陕西人的说法,陕西人把长久叫“老”,所以“老酒”是对陕西黄酒历史悠长最准确的定位。尽管黄酒分为小米黄酒和糯米黄酒,但小米黄酒应早于糯米黄酒,因为小米的种植早于大米1700年。黄酒的原产地在陕西,陕西洋县谢村在商代已有铜酒器出现。到商末周太公的长子太伯奔吴,设都城于梅里,被封于江南为吴国,遂将黄米酒从陕西传到江南,从而开始形成“南有绍兴加饭酒,北有谢村黄酒”的南北对峙局面。

陕西洋县有酿制黄酒悠久的历史。《洋县志》载:“洋民好饮酒,平坝民多用糯米酿制黄酒……男女沽之。”商时洋县有酒器出土,三国时诸葛亮用洋县黄酒劳军,唐代“安史之乱”唐德宗逃到梁州途中,曾饮此酒,御制词曰:“此酒只应皇家有,瑶池天宫量也无。他日龙驾回长安,每年送朕三万斗。”到宋代此处酒坊很多,因而建“谢村镇”,使谢村黄酒名盛天下,故洋县有“不喝谢村酒,空往洋州走”的民谣。

蒸馏酒即白酒或烈性酒,它是蒸馏技术传入后才发展起来的酒类。故蒸馏酒在陕西也经历了一个发展变化的过程。

陕西在古代为雍州,是中国古代酒文化中心地区之一。医学名著《黄帝内经》中载有黄帝与岐伯的对话。岐伯是古雍地人,他既是黄帝著名的大臣,又是我国医学的始祖。他与黄帝讨论的主要话题是关于如何将酿酒用于医疗的问题,《黄帝内经·素问》载:“黄帝至收,见岐伯引载而归,访以治道:‘为五谷汤液及醴醪奈何?’岐伯答道:‘必以稻米,炊之稻薪,稻米则完,稻薪则坚。’”从这段记载来看,当时用于酿酒的农作物应该是稻米,所称的“醴醪”,应该是用稻薪蒸煮稻米,经过蒸煮后酿成的酒制品。也就是说,当时的人们就开始采用蒸煮工艺酿酒,这种推理由考古发现的配套酿酒器具——“甑”得到了证实。“甑”是蒸煮谷物原料使用的主要工具,可见,当时的“醴醪”是采取发酵繁殖霉菌的熟食原料做酒曲或直接酿酒的。因此,当时的雍州从酿酒技术来看,已经初具规模。

(1)第一代西凤酒——“秦酒”。

“秦酒”怎么成为后来的“西凤酒”了呢?这与秦人历史悠久的凤鸟崇拜和当地流传的凤凰故事有关。

嬴政的秦族起源于西部,其祖先属于凤鸟崇拜部落。据《史记》记载,秦族的女始祖叫女修,她吞食玄鸟的卵而怀孕,生下了男始祖大业,大业生伯益,伯益的大儿子称为鸟俗氏,其后裔据说是“鸟身,人言”。这些说明秦的祖先是以玄鸟为图腾的崇凤之族,因此,先秦时期凤翔和宝鸡一带就流传着“陈宝化雉”和“吹箫引凤”两个美好的故事。

“陈宝化雉”的故事出自宝鸡,宝鸡古名陈仓。陈宝是陈仓宝夫人的简称,宝夫人是一只雌性神雉化成的石鸡。《列异传》记载了这样一个故事:

秦穆公时,陈仓人掘起得异物:其形不类狗,亦不似羊,众莫能名。牵以献穆公,道逢二童子。童子曰:“此名为媪,常在地下食死人脑。若欲杀之,以柏插其头。”媪复曰:“彼二童子,名为陈宝;得雄者王,得雌者霸。”陈仓人舍媪逐二童子,童子化为雉,飞入平林。陈仓人告穆公,穆公发徒大猎,果有其雌。又化为石,置之口渭之间。至文公,为立祠,名陈宝。雄飞南集,今南阳雉县其地也。秦欲表其符,故以名县。每陈仓祠时,有赤光长十余丈,从雉县来,入陈宝祠中,有声如雄鸡。

故事说明,秦国霸业的成功,靠的是陈宝,也就是两只神雉。陈仓后来改名为宝鸡,也就是引用了这个传说。

“吹箫引凤”说的是秦穆公女儿弄玉和萧史结合,双双乘龙驾凤而去的故事。据载:“萧史者,秦穆公时人也。善吹箫,能致孔雀白鹤于庭。穆公有女,字弄玉,好之,公遂以女妻焉。日教弄玉作凤鸣,居数年,吹似凤声,凤凰来止其屋。公为作凤台,夫妇止其上,不下数年。一旦,皆随凤凰飞去。故秦人为作凤女祠于雍宫中,时有箫声而已。”由于这一带流传着大量的凤凰传说,所以雍地的酒也和凤凰联系在一起,极大增添了西凤酒的文化含量。

(2)第二代西凤酒——秦州春酒。

酿酒人有句话叫做:“曲是酒之骨。”凤翔地区酒的产量和制酒工艺日渐提高的同时,民间制曲技术亦有了长足进步。汉朝时凤翔已经有了“酒曲春酒法”,由于“曲”的制作工艺和制作过程比较独特,所酿出的酒很受欢迎,很快传播到凤翔以外的中原地区,使凤翔所产白酒在全国享有盛名,达到了风靡当朝、国人尽晓的程度。

美酒悠悠,其艺也馨,凤翔酒一举成名靠的是技艺创新的“春酒曲法”。对于“春酒曲法”的文献记载最完整和具有史料价值的当属贾思勰的《齐民要术》。《齐民要术》是我国第一部完整的关于农业知识的著述,酒业是在农业的基础上发展起来的,所以在该书中,记述了不少关于酿酒工艺方面的知识。其中酒曲从制作技术到应用分为神曲、白醪曲、笨曲三大类。其中神曲的糖化发酵力最高,因此,该书开篇就介绍了“秦州春酒曲法”以及用此法制作的“秦州春酒”。

(3)第三代西凤酒——柳林酒。

远在西周初期,雍水河中游一带柳树成荫、田间平整、水波浮影、风景秀丽,人们遂将此地称为柳林。自汉代起,柳林镇有酿酒作坊;到了唐宋,酿酒业已初具规模;明清以来,酿酒作坊发展很快,至清宣统三年(1911年),仅柳林镇就有酿酒作坊27家,相当于凤翔县酿酒作坊总数的三分之一多。

“佳酿之地,必有名泉”。柳林镇的酿酒业之所以古今兴旺,长盛不衰,实赖本地优良的水质、土质等宜于酿酒。据《史记·秦本记》载,位于秦都雍城以西18里处的柳林,有一神泉,水味甘美,泉水喷涌如注,水质纯正、甘甜怡人,故名“玉泉”。用此泉水所酿造的柳林酒,醇香典雅、甘润甜爽,在当时就已被称为绝世佳酿,与秦国骏马一同被称为“秦之国宝”。在柳林镇西侧的雍山,山有五泉,为雍水河源头,其源流从雍山北麓转南经柳林镇向东南汇合于渭水,其流域呈扇形扩张开来,地下水资源丰富,水质甘润纯美,清冽馥香,成酿、煮茗皆宜。经化验测定,水质属于重碳酸盐类钙细工型,用它做酿酒的水,非常有利于曲酶糖化。加之本地土壤属黄绵土类的土,适宜于做发酵池,用来做敷涂窑池四壁的窑泥,能加速酿造过程中的生化反应,促使酯酸的形成。这些,都是酿造西凤酒必不可缺的天赋地理条件。

据乾隆《凤翔县志·酒业》载,唐代凤翔柳林镇酒工曾到全国各地推广柳林酒酿造之法。晚唐时,凤翔柳林镇村村飘香,酒业盛况空前。凤翔和柳林镇就有好几家官酿酒坊生产宫廷祭祀用酒和节日宴酒,而普通农家私酿酒已经达到了“立春日贮水,六月神造曲,八月造地黄,腊月酿屠苏”常年不停的程度。白居易在《咏家酝十韵》中曾称赞道:“独醒从古笑灵均,长醉古今学伯伦。旧法依稀传自杜,新法要妙得于陈。”诗中“杜”指“杜康”,“陈”指唐时家酿好手“陈姑”。此时凤翔及柳林镇一带“户户有美酒,家家有佳酿”,为西北酿酒圣地。

来自定州的商人王酒胡就在陕西这一块酿酒圣地上,演绎了自己的财富神话。

三、长安王酒胡的经营过程

《太平广记》卷499《王酒胡》记载了王酒胡的一段辉煌的历史往事:

“京辇自黄巢退后,修茸残毁之处。时定州王氏有一儿,俗号王酒胡,居于上都,巨富,纳钱三十万贯,助修朱雀门。僖宗诏令重修安国寺毕,亲降车辇,以设大斋。乃扣新钟十撞,舍钱一万贯。命诸大臣,各取意而击。上曰:‘有能舍一千贯文者,即打一槌。’斋罢,王酒胡半醉入来,径上钟楼,连打一百下。便于西市运钱十万入寺。”①

王酒胡,出身于河北定州,祖上本有功名,后来家道衰落。他个子矮小,人长得白白胖胖,乍一看像个大酒缸,因此人们都叫他“王酒胡”。同时,“酒胡”又是当时流行的一种酒具,是一个头戴宽沿帽、蓝眼睛、高鼻梁的小木偶人,像一个喝醉的胡人,当这滑稽的小木偶跌倒时,方向指向哪位宾客,这位宾客就必须将杯中酒喝干。由于王酒胡长得像酒壶状,故而也被人们戏称为“王酒壶”。

王酒胡的父亲早死,母亲王氏带着他回了自己娘家,跟随外公一起生活。王氏乃当地富户,以酿包谷酒致富,家中有大小酿酒作坊五六家,由王酒胡的几个舅舅主持经营。

王酒胡聪明过人,小小年纪就表现出了惊人的商业才能。有一次,有人传言大舅舅酒坊里出产的酒掺了水,舅舅百口莫辩,十分生气。王酒胡听到后,就建议舅舅邀请一些德高望重的酿酒行家和喝酒的人,将自己制作苞谷酒的过程全盘展现给他们,让他们评判。倘若酿酒过程完全合乎规范,那么造假酒的谣言自然不攻自破。舅舅由于担心这种作法会泄露酿酒技艺而作罢,但是从此对王酒胡刮目相看,认为此子资质非凡,开始有意栽培他。外公还送给他一座小酒坊,让他自己经营管理。王酒胡抓住这个机会,用心学习经营,四五年工夫,就将酒坊规模扩大了好几倍,生意打理得有声有色。

然而雄心勃勃的王酒胡并不满足于做个小地方的酿酒王。由于定州临近边境地区,与北方渤海、高丽等国的对外贸易很是方便,王酒胡又将贸易的触角伸到了贩卖茶叶、丝绸生意上,从而逐渐累积起惊人的财富。随即他又到长安、洛阳等地,购置大量田地,雇人耕种,开设起了米粮行,从事粮食交易。唐朝后期藩镇割据,朝廷讨伐藩镇,以及各藩镇之间相互讨伐,连年战争需要大量粮草和钱财支持,王酒胡向各方提供粮食,并与他们建立了良好的关系,反过来,与军方权贵们的关系又给他的商业贸易很大的帮助。他出手大方,善于与人结交,政界、商界,甚至绿林都有很多朋友,为他做生意大开绿灯。如此多年下来,他已成富甲一方的大财主,生意遍布北方各地,黄河上下游、江淮各省都有他经营的丝绸行、米粮庄、茶庄,洛阳等地都有他的房产。王酒胡知道陕西是天下酒的故乡,京师又是达官贵宦云集之地,酒价高居不下,李白《行路难》中“金樽美酒斗十千,玉盘珍馐值万钱”,在长安卖酒才是发财旺地,在那里才能一显身手,实现自己的财富理想。他便将生意总部搬到了长安。他在京城长安西市买下了一栋大宅院,俨然像个王国,居住在京城遥控指挥着他在全国的店铺,保证他的商业王国高速运转,钱财如流水滚滚而来,也养成王酒胡挥金如土的生活状态,生活极度奢靡浪费。他还用钱财给自己的堂侄等人在朝中买官,结识京城权贵,时时送他们厚礼。

公元884年,黄巢起义军大败,逼迫撤离京城。战后的长安城满目荒凉,几乎成一片废墟。战争毁掉了城内大部分宫殿建筑,百姓流离失所,城内人口锐减。原先唐朝的皇族、大官僚和商人,死的死,逃的逃,落魄不堪,田产宅院财富都被起义军没收。东、西两市商人也遭受到了洗劫,许多店铺被烧毁。唐朝经济遭受了前所未有的打击。

唐僖宗从四川回朝后,意图复兴,于是决定修复城中那些被毁的宫殿寺院。第一项修复工程是朱雀门。朱雀门是皇城的正南门,门下是城市中央百米宽的朱雀大街,皇帝经常在这里举行庆典活动。朱雀门地位意义重大,关乎朝廷的脸面,因此成为战后恢复重建的首要工程。但因为国家财政困难,钱财欠缺,官员们商议之下,要求京城百姓每户缴纳钱财2贯,用作朱雀门的建设费。命令一下,百姓们哭爹喊娘,痛苦不堪,战乱使他们失去了土地、房屋,连吃饱饭都成问题,哪里还有钱来缴纳这费用?然而官府的命令怎么能不执行?

这天,西市二十余家的百姓正聚集在一起发愁,忽然看见不远处的施粥场内走来一个人。原来这人是居住在附近的商人王酒胡。今年王酒胡一直在这里搭粥棚,向贫困的百姓和逃难的灾民施舍饭食。王大户见众百姓们神色焦虑,争论半天也没有好办法,在旁边听了一阵,开口道:“朝廷重修朱雀门,也是好事。你们也不用烦恼,我有个方法,保证官府明天再不会来催促你们。不仅不来催促你们,也不用催促全京城的百姓了。”说完就转身离去。众人听了他的话都是将信将疑,认为他在吹牛皮。

第二天一早,只见西市上出现了一行车队,为首一辆华丽的马车上,坐的正是王酒胡,他的身后跟着5辆马车,帘子紧拉,将里面遮挡的密不透风,旁边跟随着大批骑马的家丁护卫。王酒胡带领着车队,浩浩荡荡向皇城进发,沿路引起好多百姓的围观。直到他将车队赶进中书省衙门,大小官员们忙前忙后迎接,将全部货物交割完毕后,京城百姓才知道,原来王酒胡马车里装的是钱,而且是价值30万贯的巨额钱财。一时间全长安城为之沸腾,上上下下都在传颂他捐献30万贯钱免除百姓摊派费的义举,更多的还是惊叹他惊人的财富。依靠王酒胡的30万贯钱,朱雀门修好了,接着朝廷又下令重修位于长乐坊的安国寺。但是上次给百姓摊派费用的办法已经证明不可行,再说从老百姓身上刮出的油水根本是杯水车薪。无奈之下,唐僖宗听从宦官的谏议,召集文武大臣,在安国寺设下了大斋,进行募捐。僖宗当众宣布:撞钟一下施舍1千贯。意思就是,谁出1千贯钱,皇上就奖励你撞1下钟楼上的钟。僖宗皇帝首先登上寺院的钟楼,举起大锤,接连撞击了10下,并按照规定,捐献给寺院一万贯钱财。接着,文武大臣相继上前列队撞钟,有撞三两下,有撞五七下,数量不等,但都没有超过10下。僖宗又传下圣旨:商贾士兵等普通百姓也可以来撞钟。楼下围观的两三个老百姓听到后,也陆续登上楼撞钟,不过每个人撞了两三下。眼看场面有点冷清,这时,殿外传来一阵喧闹声,随即一个半醉半醒的汉子闯入了大殿,众人一看,正是前次捐款30万贯的王酒胡。

王酒胡推开了扶他的侍卫,挽起绸衫,对站在钟楼下面的侍从喊道:“你们给我仔细数好了,看本老爷能撞多少下。”喊完王酒胡抓过钟槌开始撞钟,“咣,咣,咣……”钟声幽幽扬扬,像是诉说佛法无边,苦海也无边。撞了一会儿,王酒胡俯身向下问道:“多少下了?”侍从大声回答:“30!”王酒胡干脆脱下衣服,举着白白的膀子,抡起钟槌又撞了一阵,问道:“多少下了?”侍从大声回答:“60,应该是六万贯钱了。”王酒胡抹去额上的汗,说:“哟,怎么才60呀?”又继续撞起来。不一会,王酒胡喘着气又问侍从,答说:“90!”王酒胡又抡起钟槌,用尽最后力气撞了最后十下。随着侍从“100”的报数声,围观的人发出了震天动地的欢呼。第二天,王洒胡酒醒后,立刻亲自带人将10万贯钱一文不少地用大车运往朝廷。自此以后,王酒胡京城首富的名声传遍全国。这两次捐赠加在一起一共是40万贯,几乎相当于唐政府一年的茶税。

半年后,安国寺重修工程竣工。寺里的和尚于是上书朝廷,建议应该给出钱十万贯的王酒胡立块碑文,专门彰显他的功德。可出人意料的是,朝廷并没有批准这一要求,相反,几个月后,朝廷一道圣旨,逮捕了王酒胡,说他当年在长安时私通黄巢贼军。王酒胡在监牢里关了几天,就被以谋反的罪名迅速处死,王酒胡的全部资产也被朝廷没收。一时间,富贵一时的王家大厦倾覆,家财散尽,从此一蹶不振,沦为贫民。

四、王酒胡的经营理念

王酒胡虽然因炫耀财富引起朝廷的嫉恨而丢失了性命。但对于这样一位名商大贾,还是留下了许多令人值得称道的地方。

首先,志向高远,不为燕雀。

俗话说“心有多大,世界就有多大”,大凡做大生意、大买卖的商人都有高远的志向,宁为鸿鹄,不做贾雀。王酒胡一生有两大举动表明他恢宏志向的抉择。一个是他年轻时,他舅父给他一个小酒坊,让他一试身手,但他绝不满足做一个地方的“酿酒王”,而是要把生意做到全国去,实现富可敌国的财富梦想。另一个是,当他的财富积累到一定程度时,将自己的商业总部转移到京师长安。他虽然是在定州酿酒发的财,但定州是边远之地,人口疏稀,需求有限,物质流和信息流由于道路阻隔,不能施展他的经营才华,于是他决心将商贸中心转移到首都长安,寻找更为广阔的发展空间。而当时的长安是全国政治经济文化中心,唐长安城方圆八百里,人口6百万,东西两市工商店铺达8万多家,在东西市经商的商人30余万,仅“胡商”就有3万多人。“天高任鸟飞,海阔任鱼跃”,这样一个高手林立的广阔市场,才给王酒胡提供了施展才华的舞台。他将总部搬到长安,鸟瞰和统领着分布在全国各地的生意,形成了京师贸易圈里的“胡氏帝国”,各地店铺的钱财流回京师,为他的富有提供了物质支撑,才使他成为京师最胆大狂勃的富户。

其次,联号经营,不断创新。

商无定法。开店成廛“无非在钱财上取齐”,俗话说“不想赚钱的商人不是好商人”。王酒胡做生意,性格豪爽,眼光远大,敢于打破常规,成自己一家之言。他早年在定州酿酒,掘取了市场经营的第一桶金,但他“醉翁之意不在酒”,以敏锐的商业眼光看到定州地处渤海、高丽边地,农耕经济与草原经济产品差别性大,交换性强,差额利润丰厚,便转向经营定州与境外的边地贸易,从事边地丝绸和茶叶贸易,为汉外各方首领和统帅提供所需,又善于发展人际关系,结缘各方,与各方统领交朋友,刻意开拓市场。外方统领接受王酒胡的馈赠,又为王酒胡提供了更加便捷的贸易条件,使他如鱼得水,在边地贸易中创出了一片新天地,发展和巩固了自己的财富。然后他挥师京都,在长安城设“米粮行”,投资粮食和房产。“民以食为天”,当年长安城人口6百万,粮食是需求量最大的长效产品,房产又是高投入、高风险、高回报产业,京师达官显贵、富贾豪民为维持其身份而不断追求富丽堂皇的豪华别墅,以住房的符号价值标识自己的高贵身份,有力拉动了京都房产市场的发展,做房产生意莫不赚得腰丰钵满。他又实行联号经营,将生意遍布北方各地,黄河上下游、江淮各省都有他经营的丝绸行、米粮庄、茶庄,使王酒胡的生意达到巅峰状态。

其三,富而有责,报效国家。

王酒胡虽然早年出生在边地定州,但入中年后,他移居京师,流寓长安,陕西文化的“家国一体”意识对他影响很大,使他领悟了帝都商人应有的胸怀和责任。发财不忘报效国家,赚钱知道感恩社会。他生活在盛唐的末世,黄巢起义使大唐王朝走上了不归路。唐僖宗意图修复朱雀门,王酒胡一人替长安民众向政府捐资了30万贯钱。这是何等的英雄壮举,那可是一个锱铢必较的商人辛辛苦苦赚来的真金实银,心中没有大丘壑是不可能有如此作为的,不能仅仅从炫耀财富的角度阐述王酒胡的此番举动。因为朱雀门是唐长安的标志性建筑,修建朱雀门是壮观唐长安的帝国颜面,收拾遭战乱离散的人心,给慌乱中的百姓打气,没有关怀民众的善良之心(王酒胡常在长安设粥摊,施粥救济穷人,已经表现了他的善良),没有与政府共济时艰的高风亮节,王酒胡不会那么慷慨解囊替满城百姓认捐。仅从夸耀财富在事实上贬低了王酒胡捐资政府修建公共工程的社会意义。

修完朱雀门后,僖宗又诏令重修安国寺。王酒胡故作酒醉,上前一口气敲了一百下,第二天便于西市运钱10万入寺。王酒胡这次撞钟为政府输钱,虽然也有资助政府的性质,但与上次替百姓解救危难不同,在客观上有与皇帝比富的嫌疑,这种不明智的举动自然为自己埋下了杀身之祸。所以,无论什么朝代,商务从根本上说都是政务,总是与政治有千丝万缕的联系。一个缺乏政治头脑的商人,就是为全国捐了一年的茶税,但因挑战了封建政府的权威,封建政府就绝不会买账,照样会被送上断头台。王酒胡的悲情命运再一次证明了“商务就是政务”的商业运行规律。

①李昉:《太平广记》,中华书局1981年版,卷495。