古道探寻

风流篇:韩愈的阳山之贬与风雪蓝关道

韩愈是唐宋“八大家”中最负盛名的散文名家。在唐代文坛中,敬仰韩愈的文人多似河沙。韩愈不仅文章写得好,有“杜诗韩笔”之说,诗歌也自成一派,对后代影响很大。文坛诗界后来称韩愈为韩文公,苏轼称韩愈是“文起八代之衰,道济天下之溺”的大文豪,可见韩愈的文坛泰斗的地位已毋庸质疑了。他在中国文学史上的位置已十分崇高。

韩愈的一生命运跌宕起伏,充满着扑朔迷离的色彩。唐代宗大历年间,韩愈出生于河南南阳县一个小官僚家庭。出生两月,其母仙逝,三年后,韩愈的父亲韩仲卿又死在秘书郎任中。母死父亡,愈家道中落,长兄韩会承担了抚养他的责任。韩愈13岁时,其兄韩会又死于韶州任上。13岁的韩愈同寡嫂郑氏扶兄柩回南阳安葬。史书记载韩愈家境凄凉,确是如此。此后韩愈就过上了颠沛流离,孤苦伶仃的生活。贞元二年(786年)秋,年仅19岁血气方刚的韩愈,开始了他赴试求仕十多年的科举之路。他曾经四举于礼部,三选于吏部,皆铩羽而归。贞元十二年(796年)秋,韩愈开始了自己作为方镇幕僚的文秘生活。直到贞元十八年(802年),他终于通过了吏部铨选,担任了国子监博士。但是,韩愈青少年时期遭遇到的挫折与不幸,使他形成了凡事好冲动、好偏执的不良个性,有点“犟筋头”的毛病。这些性格上的缺点不仅使他“汲汲于富贵,戚戚于贫贱”,而且让他在一生中付出了沉重的代价。

贞元十九年(803年)十月,韩愈再次升官,任朝廷监察御史,成为朝廷要害部门的官吏。作为谏官,品级虽然不高,但直接面对着皇帝与朝廷,动辄关系重大,这是一个令人羡慕而又危险的京官。这年,关中大旱,灾害频仍,赤地千里,饿殍遍野。老百姓已经到了弃子渠沟、持男易粟的地步。京兆尹李实欺骗德宗上书言“今岁虽旱,而禾苗甚美”,因此,当年朝廷规定的租税未有丝毫减免,弄得老百姓“坏屋卖瓦木,麦苗以输官”。当时一位名叫成辅端的艺人,作了歌谣,讽刺此事,结果被李实奏知德宗而杖杀。韩愈见老百姓“寒馁道途,毙踣沟壑”之惨状,向德宗上疏,写了《论天旱人饥状》的奏折上奏朝廷。然而,唐德宗是一个性格急躁、刚愎自用的昏君,不仅拒不纳谏,而且一怒之下反将韩愈逐出朝廷,贬为阳山县令。上命严遣之日,刻不容缓,勒令韩愈立即出京。阳山就是今天的广东省阳山县,当时岭南尚未开发,那是一个地僻人蛮荒凉之地。然而皇命难违,韩愈欲辞病妹不得,与妻子稚儿匆匆作别。在官使的催逼下,韩愈从长安通化门出发,经长乐驿取道蓝田前往贬所。这年,韩愈36岁,尚血气方刚。然而,时值腊月隆冬,数九寒天,蓝武道上又尽是深山大壑,危崖峭壁,古道的严酷与险恶,旅途的艰辛与坎坷,使韩愈经历了自己人生中一段炼狱般的经历,后来他每忆起此事常感心悸不已。一直到了贞元二十一年(805年),诗人以一百二十韵的《南山诗》,将南山方隅连亘、倏忽万变的情况写得淋漓尽致,对贬谪途经蓝田情状,作了细致的描写。诗云:

初从蓝田入,顾盼劳颈脰。时天晦大雪,泪目苦矇瞀。

峻涂拖长冰,直上若悬溜。褰衣步推马,颠蹶退且复。

本来,数九寒天,北风凛冽,崎岖的山路又被寒冰覆盖,不仅泪眼昏蒙,看不清道路,连善行的马也无法行走。马不能骑,还得举步撩衣从马屁股推马前进。刚刚将马推上山坡,马又顺着冰路溜了下来。这段将诗人韩愈行程之艰难写得十分到位。韩愈生性倔强,又是一位体物精细的诗人,雪中蓝关古道上群山逶迤、峰峦迭起的瑰丽景色,被诗人瞬间一瞥尽收胸中。在《南山诗》中,韩愈用排比的手法,将终南山琳琅满目、多姿多彩的南山风景画豁然托出,这在诗歌中实属罕见。诗云:

或连若相从,或蹙若相斗。或妥若弭伏,或竦若惊雊。

或散若瓦解,或赴若辐凑。或翩若船游,或决若马骤。

或背若相恶,或向若相佑。或乱若抽笋,或嵲若注灸。

或错若绘画,或缭若篆籀。或罗若星离,或蓊若云逗。

或覆若曝鳖,或颓若寝兽。或蜿若藏龙,或翼若搏鹫。

或齐若友朋,或随若先后。或迸若流落,或顾若宿留。

或戾若仇雠,或密若婚媾。或俨若峨冠,或翻若舞袖。

或屹若战阵,或围若蒐狩。……

喁喁鱼闯萍,落落月经宿。誾誾树墙垣,巘巘驾库厩。

参参削剑戟,焕焕衔莹琇。敷敷花披萼,□□屋摧霤。

悠悠舒而安,兀兀狂以狃。超超出犹奔,蠢蠢骇不懋。

大哉立天地,经纪肖营腠。厥初孰开张,黾勉谁劝侑。

创兹朴而巧,戮力忍劳疚。得非施斧斤,无乃假诅咒。

鸿荒竟无传,功大莫酬僦。尝闻于祠官,芬苾降歆嗅。

斐然作歌诗,惟用赞报酭。

以上摘录《南山诗》中的部分诗句,从诗句中可看出韩愈的如椽大笔势若奔腾之江水,极尽搜奇集诡之能事。晚唐诗人司空图评论韩愈之诗“其驱驾气势,若掀雷挟电,撑抉于天地之间,物状奇怪,不得不鼓舞而徇其呼吸也”。《南山诗》开创了五言古诗中赋体式的长篇排比句法的先河,是典型之作。它与司马如的《子虚赋》、《上林赋》,以及杜甫的《北征》,为相媲美的五言诗力作。蓝武道之行,韩愈最终到达广东阳山任县令,开始了俸薄寒酸的生活。两年后改任江陵府法曹参军。元和元年(806年)再拜国子博士,次年分司东都,直至元和七年(812年)三为国子博士,一直生活在困顿之中。元和八年(813年)任刑部比部郎中、史馆修撰。

元和十二年(817年),韩愈随裴度平定淮西藩镇吴元济之乱,以功被朝廷升为正四品下的刑部侍郎。然而这一年,正当韩愈仕途上青云直上,一帆风顺时,由于一时的冲动,韩愈又给自己惹来了滔天之祸。元和十四年(819年),唐宪宗要举行三十年一度的迎佛骨盛典。唐代历史上曾七次迎佛骨,宪宗这次是第六次。此前,唐太宗、高宗、武则天、中宗、德宗都迎过佛骨,其中唐高宗和武则天时极尽奢华排场。宪宗刚刚削平了吴元济等藩镇心腹大患,大唐正呈现出一派中兴之势,宪宗决定大摆排场,弄一个隆重的迎佛骨仪式。宦官杜英奇受命迎佛骨到京城长安,宪宗命供奉大内。上行下效,士民如痴如狂。然而,韩愈犯浑好冲动的毛病又显露出来。一张《论佛骨表》,将此事弄得十分扫兴。我曾仔细地读过这篇韩文,口气激烈,笔锋犀利,实在不像一个年逾天命之年的四品大臣之语。文章曰:

伏以佛者,夷狄之一法耳。自后汉时流入中国,上古未尝有也。昔者黄帝在位百年,年百一十岁;少昊在位八十年,年百岁;颛顼在位七十九年,年九十八岁;帝喾在位七十年,年百五岁;帝尧在位九十八年,年百一十八岁;帝舜及禹,年皆百岁。此时天下太平,百姓安乐寿考,然而中国未有佛也。其后殷汤亦年百岁……周文王年九十七岁,武王年九十三岁,穆王在位百年。此时佛法亦未入中国,非因事佛而致然也。

汉明帝时,始有佛法,明帝在位,才十八年耳。其后乱亡相继,运祚不长。宋、齐、梁、陈、元魏已下,事佛渐谨,年代尤促。惟梁武帝在位四十八年,前后三度舍身施佛,其后竟为侯景所逼,饿死台城,国亦寻灭。事佛求福,乃更得祸。由此观之,佛不足事,亦可知矣。

今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,舁入大内,又令诸寺递迎供养。臣虽至愚,必知陛下不惑于佛,作此崇奉,以祈福祥也。……安有圣明若此,而肯信此等事哉!然百姓愚冥,易惑难晓,苟见陛下如此,将谓真心事佛,……百姓何人,岂合更惜身命!焚顶烧指,百十为群,解衣散钱,自朝至暮,转相仿效,惟恐后时,老少奔波,弃其业次。若不即加禁遏,更历诸寺,必有断臂脔身以为供养者。伤风败俗,传笑四方,非细事也。……

乞以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后代之惑。使天下之人,知大圣人之所作为,出于寻常万万也。岂不盛哉!岂不快哉!佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎,宜加臣身,上天鉴临,臣不怨悔。无任感激恳悃之至,谨奉表以闻。臣某诚惶诚恐。

按韩愈说的做法,就是要把佛骨扔在水里,丢在火中,彻底销毁这个祸根,让人都信奉孔圣人的思想,这多么痛快,多么有意义!唐宪宗见章大怒,要将韩愈处以极刑,幸亏裴度、崔群大力营救,才将韩愈改贬为潮州刺史。

仔细阅读韩愈的表章,韩愈虽是忠心为国,却实在迂腐得可怜。皇帝迎佛骨,即使是粉饰升平,也并不出格,韩愈却偏要用偏激之语诅咒皇帝,实在不像一个四品大臣之语。作为人臣口无遮拦,这样狂妄无礼,实在是让人难以琢磨。事实证明,后来。唐武宗时“废法灭佛”,成为佛教史上有名的“会昌法难”,拆除天下佛寺,令僧尼二十六万人还俗,也不见得取得了什么良好的社会效应。若依韩愈主张销毁佛骨,那么今天也就再也见不到法门寺佛教圣地。可见韩愈见解,并不见得高明。

贬谪韩愈的诏书于正月十四日下达,第二天韩愈就离开京都长安,取道蓝田前往贬所潮州。他的家人也随即被撵出长安。就连他12岁染病在床的女儿,也跟着遭殃被遣送潮州,结果客死途中。

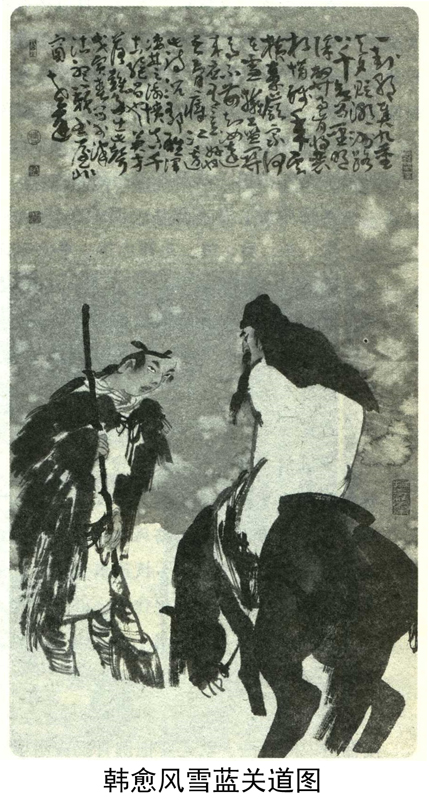

蓝关古道又以满天飞雪迎接这位远行的贬客。这次遭贬比起上次阳山之贬,比起元稹、白居易等人,韩愈身心所受摧残更大。当年阳山之贬时,韩愈年仅36岁,正血气方刚,这次潮州之贬韩愈已50多岁,身体羸弱,又是自己无端得罪皇帝,想着从烟瘴之地潮州生还机会已很少,到蓝关已是百感交集。而此时蓝关古道风雪扑面,大雪塞关,皑皑的雪覆盖于崇山峻岭之上,暮云横断,家国何在?韩愈顿感自己作为罪臣前途渺茫,已产生出一片凄凉之感。恰在此时,修行于成仙岭的侄孙韩湘追了上来。韩愈料定自己生日无多,遂作《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗云:

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

湘子劝韩愈弃官学道。韩愈严肃地告知湘子:“去,君之仁;死,臣之意。”表示自己要死在潮州任上,并感谢皇帝的不杀之恩,希望湘子能将自己的尸骨搬回埋葬。湘子乃化外得道之人,劝叔公不必悲伤,慢慢行走,事情很快将要有转机。后来韩愈经过的牧护关的山岭,被命名为文公岭,韩愈又被当地人奉为岭南土地神。后人又在岭头建立韩公祠,时时祭奠,香火不绝,此是后话。

然而,这次贬官之行,韩愈家属也遭受株连。韩愈12岁的四女儿名韩孥,本来就重病在身,父亲被贬带来的惊恐,又日夜兼程地赶路,使她身心备受摧残,终于不支死在了商南县的层峰驿。女儿暴死,韩愈无法将女儿厚葬,只好用几根野藤绑起薄皮棺材,草草葬于层峰驿的山脚下。第二年,元和十五年(820年),宪宗暴卒,穆宗继位。韩愈被召回朝廷,任国子监祭酒。这年他重新来到层峰驿,路过亡女墓,不禁触景生情老泪纵横,写下了《去岁自待部侍郎以罪贬潮州刺史,乘驿赴任,其后家亦谴逐,小女道死殡之层峰驿旁山下,蒙恩还朝过其墓留题驿梁》诗云:

数条藤束木皮棺,草殡荒山白骨寒。

惊恐入心身已病,扶舁沿路众知难。

绕坟不暇号三匝,设祭惟闻饭一盘。

致汝无辜由我罪,百年惭痛泪阑干。

韩愈在痛悼爱女忏悔之余,终于为自己“犟筋头”的行为画上了一个句号。

是蓝关古道的神奇雄险,使诗人韩愈和许多贬官谪宦留下了许多感人肺腑的诗坛佳作,而这些脍炙人口的诗句,又使蓝武道成为唐代诗人吟唱最多的古道,被后世誉为“唐诗古道”、“文化走廊”。至今韩愈的阳山之行和潮州之贬仍然在这条古道上广为流传,“云横秦岭”、“雪拥蓝关”的故事,仍被蓝田人民世代议论着,传诵着。

韩愈的一生命运跌宕起伏,充满着扑朔迷离的色彩。唐代宗大历年间,韩愈出生于河南南阳县一个小官僚家庭。出生两月,其母仙逝,三年后,韩愈的父亲韩仲卿又死在秘书郎任中。母死父亡,愈家道中落,长兄韩会承担了抚养他的责任。韩愈13岁时,其兄韩会又死于韶州任上。13岁的韩愈同寡嫂郑氏扶兄柩回南阳安葬。史书记载韩愈家境凄凉,确是如此。此后韩愈就过上了颠沛流离,孤苦伶仃的生活。贞元二年(786年)秋,年仅19岁血气方刚的韩愈,开始了他赴试求仕十多年的科举之路。他曾经四举于礼部,三选于吏部,皆铩羽而归。贞元十二年(796年)秋,韩愈开始了自己作为方镇幕僚的文秘生活。直到贞元十八年(802年),他终于通过了吏部铨选,担任了国子监博士。但是,韩愈青少年时期遭遇到的挫折与不幸,使他形成了凡事好冲动、好偏执的不良个性,有点“犟筋头”的毛病。这些性格上的缺点不仅使他“汲汲于富贵,戚戚于贫贱”,而且让他在一生中付出了沉重的代价。

贞元十九年(803年)十月,韩愈再次升官,任朝廷监察御史,成为朝廷要害部门的官吏。作为谏官,品级虽然不高,但直接面对着皇帝与朝廷,动辄关系重大,这是一个令人羡慕而又危险的京官。这年,关中大旱,灾害频仍,赤地千里,饿殍遍野。老百姓已经到了弃子渠沟、持男易粟的地步。京兆尹李实欺骗德宗上书言“今岁虽旱,而禾苗甚美”,因此,当年朝廷规定的租税未有丝毫减免,弄得老百姓“坏屋卖瓦木,麦苗以输官”。当时一位名叫成辅端的艺人,作了歌谣,讽刺此事,结果被李实奏知德宗而杖杀。韩愈见老百姓“寒馁道途,毙踣沟壑”之惨状,向德宗上疏,写了《论天旱人饥状》的奏折上奏朝廷。然而,唐德宗是一个性格急躁、刚愎自用的昏君,不仅拒不纳谏,而且一怒之下反将韩愈逐出朝廷,贬为阳山县令。上命严遣之日,刻不容缓,勒令韩愈立即出京。阳山就是今天的广东省阳山县,当时岭南尚未开发,那是一个地僻人蛮荒凉之地。然而皇命难违,韩愈欲辞病妹不得,与妻子稚儿匆匆作别。在官使的催逼下,韩愈从长安通化门出发,经长乐驿取道蓝田前往贬所。这年,韩愈36岁,尚血气方刚。然而,时值腊月隆冬,数九寒天,蓝武道上又尽是深山大壑,危崖峭壁,古道的严酷与险恶,旅途的艰辛与坎坷,使韩愈经历了自己人生中一段炼狱般的经历,后来他每忆起此事常感心悸不已。一直到了贞元二十一年(805年),诗人以一百二十韵的《南山诗》,将南山方隅连亘、倏忽万变的情况写得淋漓尽致,对贬谪途经蓝田情状,作了细致的描写。诗云:

初从蓝田入,顾盼劳颈脰。时天晦大雪,泪目苦矇瞀。

峻涂拖长冰,直上若悬溜。褰衣步推马,颠蹶退且复。

本来,数九寒天,北风凛冽,崎岖的山路又被寒冰覆盖,不仅泪眼昏蒙,看不清道路,连善行的马也无法行走。马不能骑,还得举步撩衣从马屁股推马前进。刚刚将马推上山坡,马又顺着冰路溜了下来。这段将诗人韩愈行程之艰难写得十分到位。韩愈生性倔强,又是一位体物精细的诗人,雪中蓝关古道上群山逶迤、峰峦迭起的瑰丽景色,被诗人瞬间一瞥尽收胸中。在《南山诗》中,韩愈用排比的手法,将终南山琳琅满目、多姿多彩的南山风景画豁然托出,这在诗歌中实属罕见。诗云:

或连若相从,或蹙若相斗。或妥若弭伏,或竦若惊雊。

或散若瓦解,或赴若辐凑。或翩若船游,或决若马骤。

或背若相恶,或向若相佑。或乱若抽笋,或嵲若注灸。

或错若绘画,或缭若篆籀。或罗若星离,或蓊若云逗。

或覆若曝鳖,或颓若寝兽。或蜿若藏龙,或翼若搏鹫。

或齐若友朋,或随若先后。或迸若流落,或顾若宿留。

或戾若仇雠,或密若婚媾。或俨若峨冠,或翻若舞袖。

或屹若战阵,或围若蒐狩。……

喁喁鱼闯萍,落落月经宿。誾誾树墙垣,巘巘驾库厩。

参参削剑戟,焕焕衔莹琇。敷敷花披萼,□□屋摧霤。

悠悠舒而安,兀兀狂以狃。超超出犹奔,蠢蠢骇不懋。

大哉立天地,经纪肖营腠。厥初孰开张,黾勉谁劝侑。

创兹朴而巧,戮力忍劳疚。得非施斧斤,无乃假诅咒。

鸿荒竟无传,功大莫酬僦。尝闻于祠官,芬苾降歆嗅。

斐然作歌诗,惟用赞报酭。

以上摘录《南山诗》中的部分诗句,从诗句中可看出韩愈的如椽大笔势若奔腾之江水,极尽搜奇集诡之能事。晚唐诗人司空图评论韩愈之诗“其驱驾气势,若掀雷挟电,撑抉于天地之间,物状奇怪,不得不鼓舞而徇其呼吸也”。《南山诗》开创了五言古诗中赋体式的长篇排比句法的先河,是典型之作。它与司马如的《子虚赋》、《上林赋》,以及杜甫的《北征》,为相媲美的五言诗力作。蓝武道之行,韩愈最终到达广东阳山任县令,开始了俸薄寒酸的生活。两年后改任江陵府法曹参军。元和元年(806年)再拜国子博士,次年分司东都,直至元和七年(812年)三为国子博士,一直生活在困顿之中。元和八年(813年)任刑部比部郎中、史馆修撰。

元和十二年(817年),韩愈随裴度平定淮西藩镇吴元济之乱,以功被朝廷升为正四品下的刑部侍郎。然而这一年,正当韩愈仕途上青云直上,一帆风顺时,由于一时的冲动,韩愈又给自己惹来了滔天之祸。元和十四年(819年),唐宪宗要举行三十年一度的迎佛骨盛典。唐代历史上曾七次迎佛骨,宪宗这次是第六次。此前,唐太宗、高宗、武则天、中宗、德宗都迎过佛骨,其中唐高宗和武则天时极尽奢华排场。宪宗刚刚削平了吴元济等藩镇心腹大患,大唐正呈现出一派中兴之势,宪宗决定大摆排场,弄一个隆重的迎佛骨仪式。宦官杜英奇受命迎佛骨到京城长安,宪宗命供奉大内。上行下效,士民如痴如狂。然而,韩愈犯浑好冲动的毛病又显露出来。一张《论佛骨表》,将此事弄得十分扫兴。我曾仔细地读过这篇韩文,口气激烈,笔锋犀利,实在不像一个年逾天命之年的四品大臣之语。文章曰:

伏以佛者,夷狄之一法耳。自后汉时流入中国,上古未尝有也。昔者黄帝在位百年,年百一十岁;少昊在位八十年,年百岁;颛顼在位七十九年,年九十八岁;帝喾在位七十年,年百五岁;帝尧在位九十八年,年百一十八岁;帝舜及禹,年皆百岁。此时天下太平,百姓安乐寿考,然而中国未有佛也。其后殷汤亦年百岁……周文王年九十七岁,武王年九十三岁,穆王在位百年。此时佛法亦未入中国,非因事佛而致然也。

汉明帝时,始有佛法,明帝在位,才十八年耳。其后乱亡相继,运祚不长。宋、齐、梁、陈、元魏已下,事佛渐谨,年代尤促。惟梁武帝在位四十八年,前后三度舍身施佛,其后竟为侯景所逼,饿死台城,国亦寻灭。事佛求福,乃更得祸。由此观之,佛不足事,亦可知矣。

今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,舁入大内,又令诸寺递迎供养。臣虽至愚,必知陛下不惑于佛,作此崇奉,以祈福祥也。……安有圣明若此,而肯信此等事哉!然百姓愚冥,易惑难晓,苟见陛下如此,将谓真心事佛,……百姓何人,岂合更惜身命!焚顶烧指,百十为群,解衣散钱,自朝至暮,转相仿效,惟恐后时,老少奔波,弃其业次。若不即加禁遏,更历诸寺,必有断臂脔身以为供养者。伤风败俗,传笑四方,非细事也。……

乞以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本,断天下之疑,绝后代之惑。使天下之人,知大圣人之所作为,出于寻常万万也。岂不盛哉!岂不快哉!佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎,宜加臣身,上天鉴临,臣不怨悔。无任感激恳悃之至,谨奉表以闻。臣某诚惶诚恐。

按韩愈说的做法,就是要把佛骨扔在水里,丢在火中,彻底销毁这个祸根,让人都信奉孔圣人的思想,这多么痛快,多么有意义!唐宪宗见章大怒,要将韩愈处以极刑,幸亏裴度、崔群大力营救,才将韩愈改贬为潮州刺史。

仔细阅读韩愈的表章,韩愈虽是忠心为国,却实在迂腐得可怜。皇帝迎佛骨,即使是粉饰升平,也并不出格,韩愈却偏要用偏激之语诅咒皇帝,实在不像一个四品大臣之语。作为人臣口无遮拦,这样狂妄无礼,实在是让人难以琢磨。事实证明,后来。唐武宗时“废法灭佛”,成为佛教史上有名的“会昌法难”,拆除天下佛寺,令僧尼二十六万人还俗,也不见得取得了什么良好的社会效应。若依韩愈主张销毁佛骨,那么今天也就再也见不到法门寺佛教圣地。可见韩愈见解,并不见得高明。

贬谪韩愈的诏书于正月十四日下达,第二天韩愈就离开京都长安,取道蓝田前往贬所潮州。他的家人也随即被撵出长安。就连他12岁染病在床的女儿,也跟着遭殃被遣送潮州,结果客死途中。

蓝关古道又以满天飞雪迎接这位远行的贬客。这次遭贬比起上次阳山之贬,比起元稹、白居易等人,韩愈身心所受摧残更大。当年阳山之贬时,韩愈年仅36岁,正血气方刚,这次潮州之贬韩愈已50多岁,身体羸弱,又是自己无端得罪皇帝,想着从烟瘴之地潮州生还机会已很少,到蓝关已是百感交集。而此时蓝关古道风雪扑面,大雪塞关,皑皑的雪覆盖于崇山峻岭之上,暮云横断,家国何在?韩愈顿感自己作为罪臣前途渺茫,已产生出一片凄凉之感。恰在此时,修行于成仙岭的侄孙韩湘追了上来。韩愈料定自己生日无多,遂作《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗云:

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

湘子劝韩愈弃官学道。韩愈严肃地告知湘子:“去,君之仁;死,臣之意。”表示自己要死在潮州任上,并感谢皇帝的不杀之恩,希望湘子能将自己的尸骨搬回埋葬。湘子乃化外得道之人,劝叔公不必悲伤,慢慢行走,事情很快将要有转机。后来韩愈经过的牧护关的山岭,被命名为文公岭,韩愈又被当地人奉为岭南土地神。后人又在岭头建立韩公祠,时时祭奠,香火不绝,此是后话。

然而,这次贬官之行,韩愈家属也遭受株连。韩愈12岁的四女儿名韩孥,本来就重病在身,父亲被贬带来的惊恐,又日夜兼程地赶路,使她身心备受摧残,终于不支死在了商南县的层峰驿。女儿暴死,韩愈无法将女儿厚葬,只好用几根野藤绑起薄皮棺材,草草葬于层峰驿的山脚下。第二年,元和十五年(820年),宪宗暴卒,穆宗继位。韩愈被召回朝廷,任国子监祭酒。这年他重新来到层峰驿,路过亡女墓,不禁触景生情老泪纵横,写下了《去岁自待部侍郎以罪贬潮州刺史,乘驿赴任,其后家亦谴逐,小女道死殡之层峰驿旁山下,蒙恩还朝过其墓留题驿梁》诗云:

数条藤束木皮棺,草殡荒山白骨寒。

惊恐入心身已病,扶舁沿路众知难。

绕坟不暇号三匝,设祭惟闻饭一盘。

致汝无辜由我罪,百年惭痛泪阑干。

韩愈在痛悼爱女忏悔之余,终于为自己“犟筋头”的行为画上了一个句号。

是蓝关古道的神奇雄险,使诗人韩愈和许多贬官谪宦留下了许多感人肺腑的诗坛佳作,而这些脍炙人口的诗句,又使蓝武道成为唐代诗人吟唱最多的古道,被后世誉为“唐诗古道”、“文化走廊”。至今韩愈的阳山之行和潮州之贬仍然在这条古道上广为流传,“云横秦岭”、“雪拥蓝关”的故事,仍被蓝田人民世代议论着,传诵着。