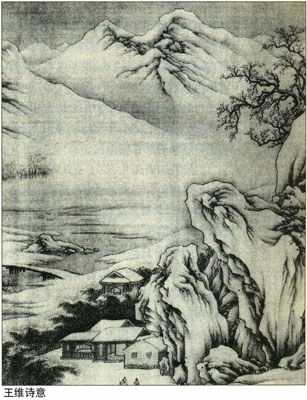

“式微”在古典文化中,是一种黄昏时分望着归巢倦鸟,微茫惆怅、愁客思家的诗韵意境。唐代崔璞有“作牧渐为政,思乡念式微”。王维《渭川田家》的尾句吟道:“即此羡闲逸,怅然吟式微。”王维是唐朝山水诗大家,《渭川田家》是山水诗的代表作,是“式微”情深和田园牧歌的审美绝唱。让我们一起欣赏《渭川田家》吧:

斜阳照墟落,穷巷牛羊归。

野老念牧童,倚杖候荆扉。

雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀。

田夫荷锄至,相见语依依。

即此羡闲逸,怅然吟式微。

开首“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”,就点出黄昏时分、牛羊牧归的“式微”主题氛围。“野老念牧童,倚杖候荆扉”,是黄昏时分,田家老翁等候自己的牧童啊。他口里念叨、倚杖等候,多么细腻逼真啊。也许是田家老翁有些焦急了吧,他雉雊漫步在绿秀麦田,走到饱蚕眠卧的稀落桑林。碰见锄地回来的乡亲,老翁立即与之聊起天来。聊天中,老翁有一句话是免不了的:“我家娃,你可看见了吗?”老翁倚杖,田夫荷锄,桑林麦田畔,相语依依。看到此情此景,诗人不免会想着那位尚未回家的牧童;更重要的是,通过《渭川田家》,诗人在想着他自己情感上的精神家园吧。山水因田园而温暖与幸福,田园因山水而美丽与富足。田家“野老念牧童”,诗人自己不禁“怅然吟式微”。在《渭川田家》温暖幸福的田园牧歌中,羡慕不已、惆怅万分的诗人,终于禁不住咏起《诗经·式微》来:“式微,式微!胡不归?微君之故,胡为乎中露!式微,式微,胡不归?微君之故,胡为乎泥中!”(黄昏了,黄昏了!晚霞将逝,晚霞将逝!我等待的人啊,为何还不回家。你在泛着夜色的白露中,还是在关中泥泞的路上?等待着,等待着;我等待着你哪!)

我们的今译,将“关中”明确加入了诗的意境,是因为《式微》的发生地应该就是先秦时的《渭川田家》吧。《式微》属于《邶风》,即北部区域,《式微》前一首的《谷风》明确写道:“泾以渭浊,湜湜其沚。宴尔新婚,不我屑以。毋逝我梁,毋发我笱,我躬不阅,遑怕我后。”

清澈的泾河水呀,

由于渭河而染浊。

但它的上游——

仍有澄亮的河湾。

在你新婚的当日,

高朋满座的喜宴,

已经完结之后——

你仍不屑理我啊!

懒得撒网了,

懒得捕鱼了;

我已多余——

遑论以后有人来怜恤!

我们的今译表明,《式微》与《谷风》一样,是一首爱情伤怀作品,是“家”遇到危机的心灵悲唱。如果不如此理解,那就无法理解崔璞“思乡念式微”,也无法理解王维的“怅然吟式微”了。王维诗写得很明白,对“渭川田家”他是羡慕留恋的感情,面对先秦“渭川田家”的“式微不归”感到遗憾,对自己的归宿家园“怅然”。除这两重因素外,王维最“怅然”的,应该还是对“采薇”于首阳山的伯夷的感念。王维《偶然》写道:

楚国有狂夫,茫然无心想。

……

未尝肯问天,何事须击壤。

复笑采薇人,胡为乃长往。

……

《偶然》中,王维认为按舆(“楚狂人”)击壤的激烈悲慨,完全没必要,《渭川田家》有的是美景幸福啊!在《渭川田家》的恬淡、和谐、幸福的山水中,甚至于伯夷叔齐的“义举”也变得可笑。渭川田家是如此之美,完全可以“诗意地栖居”,何必要远离,一去不复返呢?在秦岭的田园风光之“美”中,举世高誉的“义人”之行(采薇)遭到质疑;“美”超越了“义”,河山高出了“社稷”啊。

伯夷叔齐的故事非常著名,异常感人。其超常之举已够使人迷惑,现在王维的超越之感又让人迷茫。

《诗经·采苓》

采苓采苓,首阳之巅。人之为言,苟亦无信。舍旃舍旃,苟亦无然。人之为言,胡得焉?

采苦采苦,首阳之下。人之为言,苟亦无与。舍旃舍旃,苟亦无然。人之为言,胡得焉?

采葑采葑,首阳之东。人之为言,苟亦无从。舍旃舍旃,苟亦无然。人之为言,胡得焉?

在《诗经·采苓》优美歌唱之后,孔子《论语》《庄子·让王》都记载了伯夷叔齐在首阳山上的采薇故事。司马迁的《史记》不仅有《伯夷列传》,而且是列传第一:“伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:‘父命也。’遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉及至,西伯卒,武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏曰:‘父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?’左右欲兵之。太公曰:‘此义人也。’扶而去之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之及饿且死,作歌。其辞曰:‘登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?遂饿死於首阳山。’”周武王,世之明君;在伯夷、叔齐兄弟俩的绝对尺度面前,仍然无法接受。相互“让王”,没有丝毫名利色彩,尽管难能可贵,也非绝无仅有,佛陀是古代例子,现代有爱德华二世的例子。佛陀追求解脱,爱德华源于爱情,伯夷、叔齐兄弟因为什么啊?简单说,源于他们心中的“义”!史家认为伯夷、叔齐知“义”,而不知道“宜”,诗人王维认为不必要。分歧归分歧,伯夷、叔齐的故事已是华夏经典,文明美谈。李白作为诗人,明确认同王维的“无必要”观点,他的《行路难》写道:“有耳莫洗颍川水,有口莫食首阳蕨。含光混世贵无名,何用孤高比云月?”伯夷、叔齐自己未必求名,他们采薇首阳山的历史故事却非常著名。现在,国内有可能的几个地方,都在争首阳山的名。知名的首阳山有6个:河北迁安首阳山、甘肃渭源县首阳山、山西永济市首阳山、河南偃师市首阳山、山东昌乐县首阳山、陕西户县周至交界的首阳山。陕西户县周至交界的首阳山,即秦岭终南的首阳山。根据司马迁《史记·伯夷列传》的内容记载,伯夷叔齐兄弟采薇的首阳山,应该位于西北地区。《史记·伯夷列传》记载的内容是:“于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉及至,西伯卒,武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏。”比较而言,秦岭终南首阳山的可能性更大一些:这里正是文王的京都沣邑之地。伯夷、叔齐闻文王贤明,来到沣邑,去距离20公里外的秦岭终南首阳山的可能性应该最大吧。《庄子·让王》记载的内容是:

昔周之兴,有士二人处于孤竹,曰伯夷、叔齐。二人相谓曰:“吾闻西方有人,似有道者,试往观焉。”至于岐阳,武王闻之,使叔旦往见之。与盟曰:“加富二等,就官一列。今周见殷之乱而急速为政,上谋而下行货,阻兵而保威,割牲而盟以为信,扬行以说众,杀伐以要利。是推乱以易暴也。吾闻古之士,遭治世不避其任,遇乱世不为苟存。今天下昏暗,周德衰,其并乎周以涂吾身也,不如避之,以洁吾行。”二子北至于首阳之山,遂饿死焉。

与《史记·伯夷列传》比,《庄子·让王》的记载更加具体明确:伯夷、叔齐“至于岐阳”,“二子北至于首阳之山”;几乎可以断定,伯夷、叔齐来到了秦岭终南的首阳山。

秦岭终南首阳山,位于今日西安市户县和周至交界,是两县边界白马河的发源地。其东是涝峪西汉高速公路,其西是道教楼观台。这里海拔2720米,北望是辽阔的关中平原,东边是低山丘陵。每天清晨,自然会迎来第一束朝阳,因之伯夷、叔齐叹曰:“奇哉美哉首阳山。”首阳山因而得名。因伯夷、叔齐纯洁的灵魂,这里又叫香山,香山居士白居易赋诗多首。这里也是佛教的观音山,还有白马河的美丽传说。伯夷、叔齐在首阳山死后,儒家尊二人为圣贤,道家尊二人为大太白神和二太白神。首阳山庙宇林立,景点众多,文化积淀深厚,留下许多美丽神奇的传说。其他各兄弟省份的首阳山,也有自己的来历吧,也都源于对伯夷、叔齐的由衷赞叹吧。果如此,伯夷、叔齐兄弟可谓幸矣。他们纯洁的灵魂可以安息了。

终南幽境·秦岭人文地理与宗教/高从宜,王小宁著.-西安:西北大学出版社,2010.8