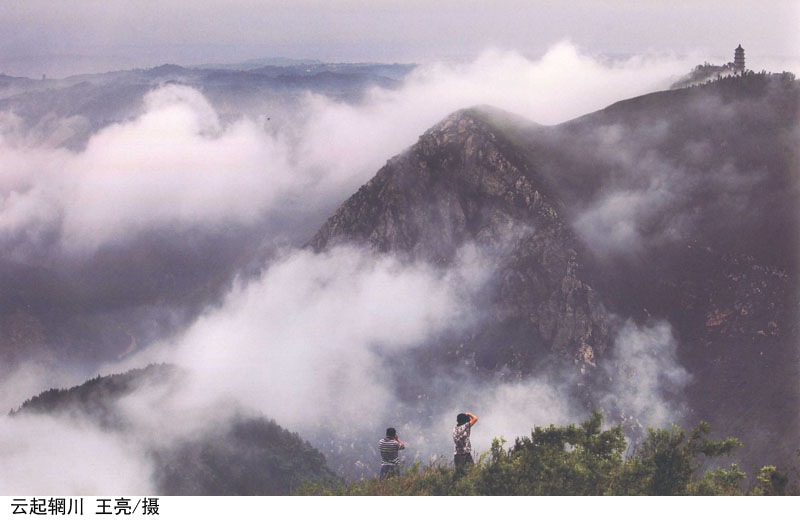

辋川禅意观云起

作者: 刘兆英

秦岭北麓有许多山谷,这些山谷也是人们的入山之路,号称“七十二峪”。其实,七十二峪只是一个美称而已,极言其多。就像孙悟空的“七十二变”,并非是一个准确的数字。清人毛凤枝著《南山谷考》,罗列了150多条峪,仍然不是全部,况且峪中有峪,实在不可胜数。

辋川峪在蓝田县城西南约5公里,是一个比较平缓的大峪。峪内翠峰连绵曲折,瀑飞悬崖,藤绕奇洞,开阔处有条条阡陌,三五农家,炊烟如云。辋水绕峪而行,出山后流入灞河。峪中辋水在唐代的时候水大,可以行舟,有的地方还有湖泊。现在水小了许多,但清流潺潺依然能启发诗意。辋川因唐代大诗人王维而进入中国文化的光辉殿堂,辋川诗谷成为中国人甚至日本人向往的地方。

王维亦官亦隐,他精通音律,曾任皇家“大乐丞”;他擅长丹青,画界称南宗之祖;他诗名很大,和李杜并列而被称为“诗佛”。他一生的大部分时间都和母亲住在辋川别业,死后也葬在这里。他把辋川的山水化为一首首梦幻般的诗,这些诗有的被选入小学课本,人们从小就背得烂熟,早已融入脑海之中,一生都不会忘记。

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

——《鹿砦》

这首诗就是王维和诗友裴迪对辋川别业20个景点的唱和诗之一,千年之后,这首诗仍在流传。

人们对辋川魂萦梦绕,希望亲眼看到“明月松间照,清泉石上流”;亲耳听到“人闲桂花落,夜静春山空”;亲身感受“行到水穷处,坐看云起时”,或者“白云回望合,青霭入看无”。

王维在辋川似乎过着逍遥的日子,这种诗意的栖居令人艳羡:

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

——王维《竹里馆》

来过竹里馆,日与道相亲。

出入唯山鸟,幽深无世人。

——裴迪《竹里馆》

独坐幽篁,弹琴长啸,他心中也有不平之气需要发泄。王维少年丧父,中年丧妻,没有子女,家庭生活是不幸的。他在仕途上也不太顺,刚做了大乐丞就出事被贬到山东,待了七八年,费了九牛二虎之力才回到长安。宦海沉浮在王维的心里留下阴影,右拾遗的官职只是领取俸禄的理由而已,前途未可知也。诗人内心深处的痛苦只能通过琴音和长啸向明月倾诉,而且是在深林之中,别人找不到的地方。诗中表现的孤寂之苦不难看出,其中还有“生即是苦”的味道。所以,裴迪说“来过竹里馆,日与道相亲”。这个“道”是否就是佛家的“苦谛”呢?

久远以来,王维的这首《竹里馆》被后来人反复吟咏,因为“道”是不变的。

王维在辋川的别业可能有三处,一是峪口,称“辋口庄”。一在“欹湖”。欹湖原本是个很大的不规则湖,来往要使用渡船,一眼望不到对岸,如今这些景色早已难觅。另一处据传在王维手植银杏树的旁边。这里为王维的母亲所居,她生前这里是“白衣堂”,死后成为“鹿苑寺”,此处很可能就是“鹿砦”所在地。王维死后也葬在这里,王维故居成为王维的祠堂。现在游客常常乘兴而来,扫兴而去,因这里已被一家工厂占据。尽管如此,辋川仍然游客不绝,除了冲着王维以外,辋川的自然山水和农家的田园之乐仍然引发人们的兴趣。在喧闹的都市里,人们渴望宁静,向往山林,需要出来透一口气。

目前在辋川有一个溶洞被开发为旅游景点,但辋川最大的财富是王维用毕生心血结晶而留下来的宝贵遗产。如果有人善于把“无形”转化为“有形”,辋川将成为终南山中最迷人的山谷。

王维在辋川的生活也是孤独的,他常常进入禅境,看到、听到、感到、悟到一些只能用诗才能传递出来的意境:

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

——《鸟鸣涧》

桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟。

花落家童未扫,莺啼山客犹眠。

——《田园乐之六》

青苔石上净,细草松下软。

窗外鸟声闲,阶前虎心善。

——《戏赠张五弟》

王维从野老、农夫身上看到的是人间真情,他大概也会联想到官场,因此他们被作为一道风景绘入王维的画卷:

斜阳照墟落,穷巷牛羊归。

野老念牧童,倚杖候荆扉。

雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀。

田夫荷锄至,相见语依依。

即此羡闲逸,怅然吟式微。

——《渭川田家》

王维很欣赏陶渊明,甚至想象着要和这位早已作古的五柳先生对门而居。但他与陶渊明不同,他曾经批评陶渊明不愿见督邮是不能忍小而失大,以至于弄得自己连酒也喝不上。所以,他选择了亦官亦隐,即有薪俸也有地位,还有山林之乐的途径。

盛唐时的文化是开放的。佛教文化依附道教成为当时非常流行的时髦文化,文人们亦竞相标榜,李白就自称青莲居士。但这些居士正如白居易所说,“身穿居士衣,手把南华篇”,骨子里仍然是老庄。王维受佛教影响可能多一点,但他的思想骨架仍然是儒、道和魏晋玄学。这就不难解释为什么终其一生他没有出家为僧,而只是喜欢和那些“上人们”交往。

隐于朝的隐士王维没有陶渊明的尴尬,僮仆们把庭院打扫得干干净净,窗明几净,生活之富足,大概也只有后来者倪瓒可与比肩。陶渊明弃官,是不愿为五斗米而折腰。他的坚决一直被人们赞颂,但他也确实付出了沉重的代价:“饥来驱我去,不知竟何之?”他根本不会种庄稼,只能有“草盛豆苗稀”的结果。他虽然诗意地“荷锄”,却不能诗意地栖居着,他走了极端。王维和陶渊明比更愿意“忍”而不愿意放弃既得利益,这也是安史之乱时王维接受伪职的原因吧!

安史之乱之后,王维的麻烦来了,回归的李唐朝廷要治他的叛逆之罪,王维立即陷入极度的恐惧之中。为了营救王维,他的弟弟王缙请求削掉自己刑部侍郎官职为兄赎罪,他的朋友们拿出一首据说是动乱时他口授给裴迪的《菩提寺私成口号》的诗证明王维虽然接受伪职,但是心向朝廷。我怀疑这首诗并非当时所作,不过王维交游甚广,替他开脱的人一定不少。他的诗名、画名并重天下,因此被从轻发落,继续做官。

经历了这场变故的王维死里逃生,这场变故是王维一生中所受最沉重的打击。从此,辋川作为王维心灵的栖居地,进入了尾声,因为王右丞已经“晚年唯好静,万事不关心”了。

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

白发终难变,黄金不可成。

欲知除老病,唯有学无生。

——《秋夜独坐》

王维彻底消沉了,更深地进入佛家的空寂与不生不灭之境。过了四五年,60岁的王维死了,死后就葬在辋川。

王维还经常招呼他的朋友们到辋川相聚。有一天他给裴迪写了一封信:

北涉玄灞,清明映郭。夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,童仆静默,多思曩昔,携手赋诗,步仄径,临清流也。当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊,斯之不远,倘能从我游乎?非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀!然是中有深趣矣,无忽!因驮黄檗人往,不一。山中人王维白。

蓝田夜色如此美好,只有天机清妙的人能品得出其中的味道。裴迪来了,他们步仄轻,临清流,携手赋诗,各为我们留下了20首唱和诗。王维整理成《辋川集》,并写了一篇序:

余别业在辋川山谷。其游止有孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿砦、木兰柴、茱萸泮、宫槐陌、临湖亭、南垞、欹湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园等,与裴秀才迪闲暇各赋绝句云尔。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2