水陆庵里听晨钟

作者: 刘兆英

蓝田水陆庵位于王顺山下,蓝溪河畔,距县城约15公里。寺院建于明代,离它不远就是隋唐名刹悟真寺,但明代时悟真寺大概已经衰败了。

如果说佛教最早的源头在今印度和尼泊尔,那么中国佛教的源头则在陕西。以长安为中心的中国佛教曾盛极一时,虽然时过境迁,仍然为我们留下了极为丰富的佛教文化和艺术遗产。蓝田水陆庵的大型彩塑群雕,堪为其中杰出的代表。

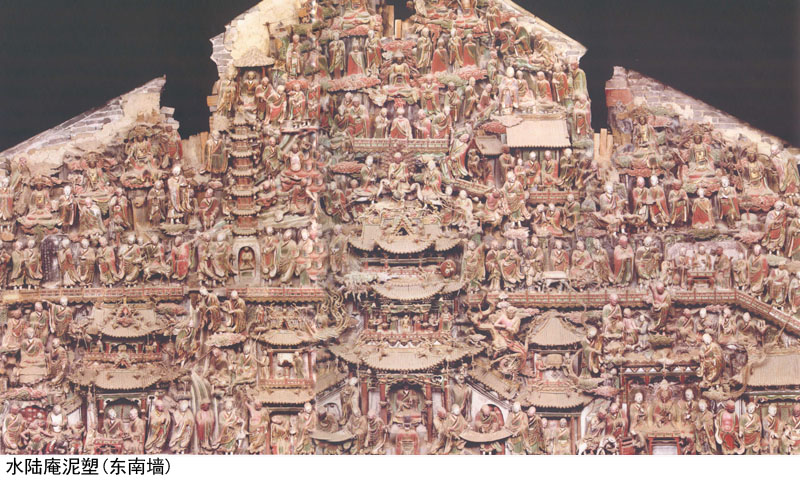

水陆庵彩塑占满了所有墙壁,据说有3000尊之多,令人目不暇接,甚至有眼花缭乱的感觉。这是因为创作者采用了“密不透风”的布局和巧妙穿插的表现手法,给人以强烈的视觉冲击,告诉世人“抬头低头有神明”。但在内容的表达上,严格依据佛教经典,丝毫都不含糊。创作者力求充分利用空间表现更多的佛教故事,经常采用“借”的手法,因而左右逢源,用心良苦。水陆庵的彩塑不同于其他寺院常见的一佛二菩萨或纵横三世佛,也不同于模样相似的五百罗汉,而是浓缩的一部佛教史和释迦牟尼传,令人赞为“不可思议”,叹为“世未曾有”。

大殿被分割为前后两部分,前大后小。前殿正中是典型的横三世佛三尊如来。正中为本尊佛释迦牟尼佛,双手结施清凉印。其左侧为西方极乐世界的阿弥陀佛,双手结入禅定印。右侧为东方琉璃世界的药师佛,双手结说法印。三尊如来的背光都极为繁丽,尤以释迦牟尼佛为最。背光里还有很多明的或暗的佛传故事,有些极为生动。三尊如来的两侧是两条通向后殿的通道,靠墙分别有一个槅档。阿弥陀佛的左侧是地藏王菩萨,药师佛的右侧是药王菩萨。

进入后殿,和三尊如来背靠背的是三大菩萨。居中者坐于龙座的东海观世音菩萨,其左侧为狮座的文殊菩萨,右侧为象座的普贤菩萨。南墙槅档为孔雀座的阿弥陀佛,有人误以为是“孔雀明王”或文殊菩萨,大概是没有看清螺发肉髻是典型的佛相,而佛经上有阿弥陀佛乘孔雀座的记载。北墙槅档塑的是十六臂持双轮的如意轮王菩萨。前殿东墙两侧,还塑有两尊大佛,南侧为阿弥陀佛,有观世音菩萨(善财童子在)和大势至菩萨为侍。如果认为是释迦牟尼佛亦可,因为上端佛的两侧有大迦叶和阿难。从本质上说,佛是没有区别的。北侧为释迦牟尼佛,上有佛祖居中,道祖居左,儒祖居右,一定是本尊佛。这里没有三身佛的意思。

东墙北侧的大佛最值得关注,因为在他上方有三朵祥云,左右分别坐着道教教主太上老君和儒教教主孔子。这种释、道、儒三教合一的画面,表现了中国人超强的思想融合消化能力以及开放包容的态度。在北墙中部,我们还发现了“紫气东来,老子入关”的画面。老子没有骑牛,而是坐在青牛拉的车上,完全是现实主义的艺术表现手法。但这个“青牛”不是常见的黑色牛,而是天蓝色的牛,因而神气十足,又是浪漫主义的手法。在佛寺中这种画面是极为罕见的。因而在这种态度背后,我们还看到了一种文化自信。这种自信最值得赞赏和学习。

前后两殿,共有12尊比较大的佛像。在横三世佛两侧,有24尊立于地面紧靠两墙的护法神将夜叉,高度在1.8米左右,那是天龙八部众的代表了。

水陆庵彩塑人物众多却并不零乱,因为创作者纲目分明,纲就是“释迦八相”。

“释迦八相”是指释迦牟尼一生中的八个重要阶段:降兜率、入胎、出生、出家、降魔、成道、转法轮、涅槃。

水陆庵彩塑正是根据“释迦八相”结构的,但艺术家重点突出了出生、转法轮和涅槃三个关键阶段,并由此展开了令人眼花缭乱的生动画卷。

“降兜率”在北墙中间的最上方。佛在兜率天决定下生人间,普度众生,但对以何形貌下生有几种不同的意见。最后听取了报诸天的建议,决定以代表“完全、彻底”的象形下生。

“入胎”在“降兜率”这组塑像的偏下一点,有一个红色圆形悬塑,上面有金童骑六牙白象,表现的正是“入胎”的情景。

在入胎下面的宫殿建筑里,同时展开了几组画面,有右肋生、举臂作狮子吼、九龙浴身等,表现的是“出生”的情况。佛经上说“举其右臂而狮子吼”,这里却举着左臂,这是为什么呢?因为这时佛教已经中国化,而中国古代多以左为上,所以指天的手要用左手。佛的降生是惊天动地的大喜事,因此钟鼓齐鸣、天人共庆、双鹤献寿、龙凤呈祥、作天伎乐……表现这些内容的彩塑都极为生动。再下方,有一官服之人正向一位老者跪拜,则是净饭王请阿私陀仙人为太子占相,因太子具三十二相八十种好而预言太子必成为转轮圣王。

“出家”则安排在后殿北侧的槅档上。太子骑着白马,这匹白马是和佛祖同时下生人间的,出生时身上还带着珠子,它名叫键陟,塑像用红花来表示。太子的仆人车匿则被天龙驮起,他们一起悄无声息地离开城邦,太子开始了长达六年的入山修道之路。

“降魔”安排在北墙偏西。坐在草垫上的太子目光坚毅,似入禅定,周围并没有出现妖魔鬼怪和魔王女儿的色诱场面,似乎暗示“魔乃心生”的大乘教理。因为尚未成佛,仍是“修道”时的装束。

“成道”也在北墙西侧。释迦形象大变,螺发肉髻,已为佛相,放射出五色大光明云,旁边还有菩提树。

“转法轮”指成道后佛祖传道和普度众生的49年生涯。从鹿野苑说法的初转法轮开始,以此展开的说法内容最多。其中佛升忉利天为母说法、鬼子母的故事、拈花微笑、庵婆罗丽的皈依等最为精彩。

后殿西墙正中有“佛升忉利天为母说法”的群雕,虽然体量不大,却很重要。围绕其侧是菩萨、诸天、罗汉及供养人等等,都是来听佛陀说法的。此次说法有数月之久,其内容被整理为《地藏菩萨本愿经》。

“涅槃”在南墙正中。围绕涅槃展开的内容极为丰富,其中包括五百罗汉渡海前去聆听佛陀最后的说法,以及佛陀涅槃后五百罗汉的毕钵罗窟结集,更有第三次结集的内容,这都是极为罕见的。

在反映佛陀涅槃的雕塑中,弟子和信众的不同表现发人深思。有的人非常平静,这是修养极高的弟子;有的则无法控制自己的感情,如捶胸顿足的末罗力士,昏迷后被阿那律用清水洒醒的阿难,手指青天的弟子,两手摊开的弟子,合掌默祷的弟子,种种神情,惟妙惟肖。站在佛陀身旁以手前伸的弟子,并非要救醒佛陀,而是佛陀接受了一个贫穷农夫的食物,这是最后的也是佛陀涅槃时唯一接受的供养。

在释迦牟尼佛的背光里从上到下有很多故事。如最上端横梁上的降伏毒龙的故事、鬼子母的故事。这些龙及其队伍后来都是“天龙八部众”里的“龙”护法,鬼子母转变后也是。在下方有一鸟喙人形的力士作飞行状,那是“大鹏金翅鸟”的故事,金翅鸟后来也成为佛的护法。藏在鲜艳夺目的七宝和璎珞下面的,是“十方诸佛说法图”,两侧有护法神将和香象王的故事。在背光中部两侧,各有一个神物,共同构成了一个强大的能量场,这个龙头、凤尾、嘴巴颇似鳄鱼嘴的动物,非常显眼,原来它就是“飞廉”,或叫“飞龙”,又叫“朱雀”。《淮南子·俶真训》说:“骑蜚廉驰于外方,休乎宇内,烛十日而使风雨。”看来飞廉的能量很大。但它长什么样没有说,我们只知道是传说中的神物。明代《焦循笔乘》说它的形象是“龙头而凤尾,其纹五色,以象五方”。《易经》里有“飞龙在天,利见大人”,这个“飞龙”也是它。这个中国人的神物出现在佛造像之中颇不寻常,它有什么重要的象征意义呢?为什么古代的中国人有龙、有凤,还要创造一个龙头凤尾的飞廉呢?中国的龙、凤都是神话传说中有神性的动物,而飞廉是“合”的产物,合的是阴阳。阴阳合,则风调雨顺、国泰民安,因此飞廉成为和谐的象征。

飞廉代表和谐,而和谐拥有强大的力量,我们的祖先很早就认识到这一点,并且用象征性的形象符号传达给我们,非常值得我们珍视。

水陆庵彩塑以“释迦八相”为纲而展开,在展开的内容上极尽铺排穿插之能事,为我们留下了极具艺术和文化价值的宝贵遗产。

正如敦煌学专家樊锦诗所说,水陆庵真是一个小敦煌。

佛的护法:八部鬼众

在正殿左右两侧,各有12尊共24尊护法神,高度在1.8米左右,大都作愤怒相,气势夺人。这些护法即是四天王率领的“八部鬼众”,大都亦正亦邪,归化于佛,则为护法。

八部鬼众分别是:乾达婆(食香味);毗舍阇(食血肉鬼);鸠槃荼(食人精气);饿鬼;诸龙;富单那(热病鬼);夜叉(勇健鬼);罗刹(速疾鬼)。

佛的护法还有“天龙八部”或“龙神八部”的说法。其中包括:天众(亦称诸天);龙众;夜叉;乾达婆(香神或乐神);阿修罗;迦楼罗(金翅鸟);紧那罗(歌神);摩睺罗迦(大蟒神)。

夜叉的形象据《贤愚经》所说,“青貌青黑,眼赤如血,狗牙上出,头发悉竖,火从口出。”阿修罗的形象据《长阿含经》描绘,“或谓九头千眼,口中出火,九百九十手,六足,身形为须弥山四倍;或谓千头二千手,万头二万手,三头六手;或谓三面青黑色,忿怒裸形相,六臂。”总之,这些形象夸异者各有神通,在佛的领导下便可发挥出正能量。

在水陆庵大殿两侧墙面的中下部的对称位置,各有两排长卷式雕塑画面,形成环带,分别表现了佛陀涅槃前后的两个重大事件。一是佛陀要在婆罗双树举行最后的说法,标志着49年转法轮生涯的圆满结束;二是佛陀涅槃以后在大迦叶的主持下于毕钵罗窟的第一次结集,这次结集把佛的说法用文字记录下来,意义十分重大。

雕塑在表现这两个重大事件时都借用了中国画长卷的表现形式,采用了多种艺术表现手法。画面没有出现婆罗双树说法的场面,却重点突出了赶赴婆罗双树的五百渡海罗汉。除了水路,还采用穿插的办法表现从陆路、空路赴会的菩萨及俗家弟子。而在环带的中心焦点,表现的是佛陀涅槃的情景,生动的细节一一呈现。之后的结集则可在西侧看到洞门已经紧闭,佛陀的继承者认真地整理佛经,佛的思想得以薪火相传。

小中见大是水陆庵泥塑的鲜明艺术特色。这些长卷式雕塑展现的宏大场面令人赞叹,给人以强烈的视觉冲击,是中国雕塑艺术的代表性艺术精品,也是世界雕塑宝库中最具中国特色的艺术瑰宝。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2