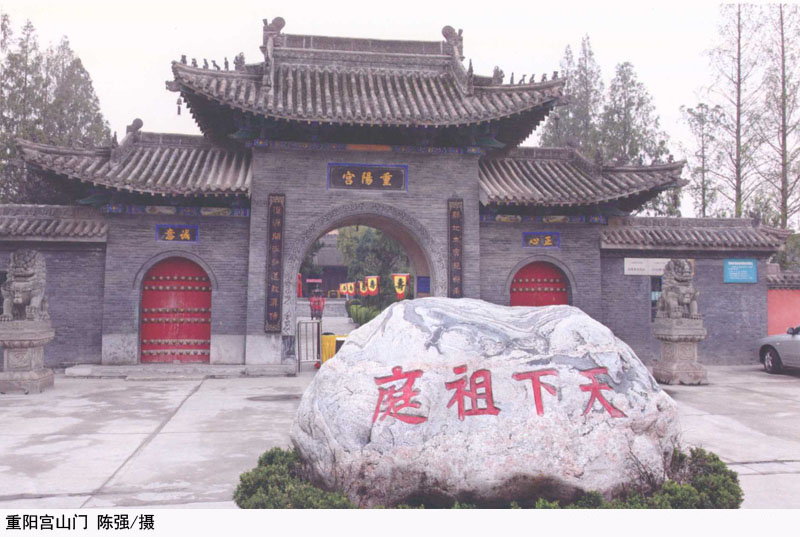

全真道祖庭重阳宫

作者: 刘兆英

西安市鄠邑区城西10公里有祖庵镇,重阳宫即坐落于镇上。

重阳宫原为纪念道教全真派创始人王重阳而建,号称全真祖庭。金承安四年(1199)立灵虚观,元太宗十年(1238)改灵虚观为重阳宫,后赠封“重阳万寿宫”。据记载,重阳万寿宫极盛时有房屋5048间,道士近万人,从终南山脚一直延伸到渭河南岸,规模堪称恢宏。

王重阳,原名中孚,字允卿,又名世雄,字德威。今陕西咸阳大魏村人。他原本也和普通读书人一样准备走读书、应试、做官的道路,但却未能如愿。于是他来到终南山游访,后来定居南时村,再迁刘蒋村(现祖庵镇)。他修了一座地下建筑,号称“活死人墓”,在其中修道三年,自称“得道”。在终南山一带修道、布道期间,改名喆,字知明,道号重阳子,故称王重阳。后东游山东等地宣传他的全真主张。先后收了马钰、谭处端、丘处机、刘处玄、王处一、郝大通、孙不二等七人为徒,世称“全真七子”。

全真道以老子《道德经》为基本经典,又把儒家的《孝经》和佛家的《心经》纳入必修经典,坚持“儒门释户道相通,三教从来一祖风”,以及以“三教圆通,识心见性,独全其真”为宗旨,故名其教为全真。王重阳主张教徒要遵守严格的戒律,他亲撰《重阳立教十五论》,制定教义教规十五章作为道士出家的制度,这大概是受到佛教南山律宗的影响。有一天他到沣峪的净业寺游访,写下一首《题净业寺月桂》诗:

谁将月桂土中栽,争忍尘凡取次开。

折得一枝携在手,却将仙种赴蓬莱。

诗中充盈仙气,净业寺律宗的教义一定对王重阳造成了影响。引入戒律并呈现开放的态度正是全真道教的特色,也是全真派成为道教主流的重要因素。

王重阳于1170年死于河南开封,弟子将其灵柩运回陕西,葬于今鄠邑区刘蒋村之侧,就是现在的重阳宫所在地。王重阳的传世著作有《重阳全真集》《教化集》《重阳立教十五论》等。

重阳万寿宫经历数百年历史风雨和人世沧桑,规模已没有当年的气势,但道观里的40余通碑刻见证了昔日的辉煌,其中有不少十分珍贵。近年来重阳宫渐渐恢复了生机,修复了不少古建筑,全真道祖庭的面貌出现了新气象。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2