早期秦文化巅峰:石鼓文

作者: 刘兆英

但此时的东部各诸侯国仍然以“夷狄仁遇之”,并不把秦国放在眼里。现代也有一些学者承袭这种贬低秦文化的陈旧观念,强调“秦国之俗,贪狼强力,寡义而趋利”,认为秦国“地处西陲,文化积淀不厚”“不以文学优游、哲理创造见长”。其事实并非如此。

唐朝时期的一次考古发现使著名文学家韩愈非常激动,那是在凤翔附近陆续发现的十个刻有文字的石鼓,于是,他写下名篇《石鼓歌》:

……

陋儒编诗不收入,二雅褊迫无委蛇。

孔子西行不到秦,掎摭星宿遗羲娥。

嗟余好古生苦晚,对此涕泪双滂沱。

……

唐代大儒韩愈在这首诗中指斥《诗经》的编辑者为“陋儒”,因为他们居然没有将石鼓诗选入“二雅”。他还为孔子感到遗憾,以为他“西行不到秦”,所以只捡拾了星星而漏掉了太阳和月亮。他也为自己生得晚而感到遗憾,言外之意是如果当时他在,决不会漏掉这么好的诗。他明知《诗经》的编撰是由孔子主持的,却敢于直言,展示了大唐文化的自信。他还从石鼓书法的雄俊出发,批评了当时流行的王羲之书风:

羲之俗书趁姿媚,数纸尚可博白鹅。

继周八代争战罢,无人收拾理则那。

……

韩愈涕泪俱下,其中有对新发现石鼓的激动、喜悦、震撼,也有对自己“好古”新识及石鼓的历史、文学、书法价值的自信和自豪。在这种情况下,孔子或为“陋儒”,羲之便成“俗书”,韩愈才是韩愈。

然而,韩愈把石鼓断为周人之物却是误判,此为后话。

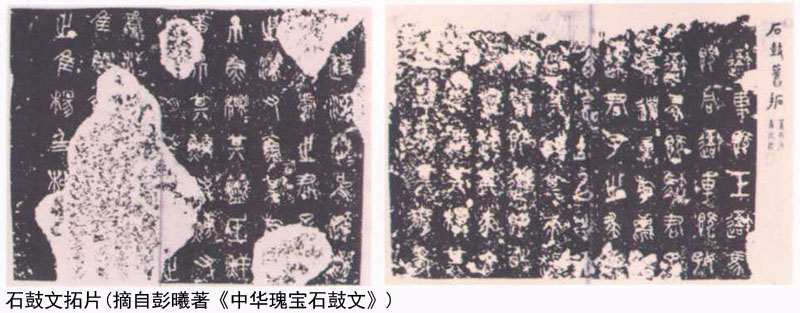

石鼓上的文字都是古篆,结体中正,笔力遒劲,内容是记述打猎的诗,所以这些石鼓又称为“猎碣”。10个石鼓后来被官方置于府学,当然是保护的意思。宋时被徽宗置于宫中,据说还给文字嵌入了黄金,视为珍宝。宋金战争时又传说金人将石鼓掠去,剔除黄金后弃之荒野,不知所向。幸运的是石鼓虽然数经离散,随世沉浮,现在还团聚在一起,真品存于北京故宫博物院。我们在宝鸡石鼓阁看到的,只是文物复制品。

很多专家对石鼓文进行了研究,一致确认这是周宣王时秦国的文物。这说明秦文化在西周时一点也不比东部诸侯国逊色。这是因为秦人虽然地处西陲,但根在中原。早在商代,秦人的领袖恶来就任职商王朝,和中原文化有密切联系。商亡后周人对秦人虽然有戒备心,但面对西戎的威胁,他们逐渐走到了一起,文化交流更为方便频繁。西周晚期秦人和周王室从各自的利益出发建立了抵御西戎的统一战线,秦人从甘肃进入关中,开始彻底融入周文化。之后经过几代人的努力,秦文化不但全面继承了周文化的精华,而且形成了积极进取精神的文化特色。

以石鼓为例,其书法刚强有度,文字有尚简的倾向;石鼓诗则铿锵有力,韵味十足,反映了一个朝气蓬勃的民族向上的精神风貌。石鼓文书法成为后世书法家的典范,清末书法家吴昌硕以学石鼓著称,齐白石的篆书也深受石鼓文影响。对当代书法家来说,学习篆书必写石鼓,已成为学书者的常识。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2