仓颉造字

作者: 刘兆英

仓颉造字发生在洛南,古籍多有记载。对一个民族而言文字的发明是一个里程碑,是文明发展进程中的重大事件。仓颉造字发生在距今约5000年的黄帝时代,地点是在今商洛市的洛南阳虚山下。

黄帝南巡的重要活动是朝圣,是为了祭祀大圣伏羲。朝圣之旅结束之后,黄帝一行沿洛河西行,当走到阳虚山玄扈水与洛河相交的地方,奇迹发生了:“黄帝游玄扈、洛水上,与大司马荣光等临观,凤凰衔图置帝前,帝再拜受图。”①《春秋纬》又补充说:“黄帝坐玄扈阁,凤凰衔书致帝前,其中得五始之文。”②而《水经注》在“洛水”目下引《山海经》曰:“又阳虚之山,临于玄扈之水,是为洛汭也。”洛汭是出洛书的地点,加上风水的意义,所以分外重要。《河图玉版》说:“仓颉随帝南巡,登阳虚之山,临于玄扈洛汭之水,灵龟负书丹甲青文以受之,即于此水也。”③

《易经》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”(《周易·系辞下传》)许慎的《说文解字·序》说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”他又说:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之‘文’,其后形声相益,即谓之‘字’。‘字’者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之‘书’。‘书’者,如也。”这是文字产生的历史和对文字发明的解释。

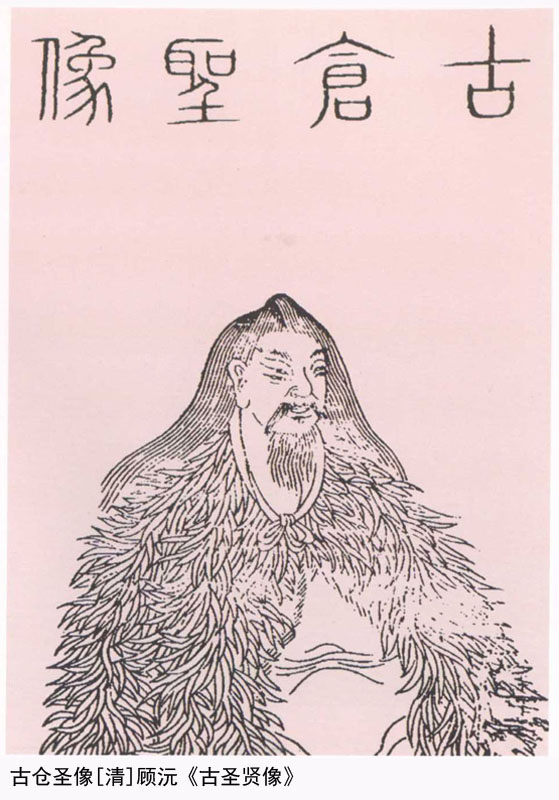

文字的发明是天大的事,据说仓颉造字以后,“天雨粟,鬼夜哭”,天地鬼神为之震惊。也正是因为仓颉的巨大贡献,他受到了人们的广泛尊敬,全国各地出现了不少仓颉造字台。这种崇敬发自内心,自古及今不减,真实不虚。而洛南的仓颉台契合古籍,代代相传,更值得人们凭吊。

相传仓颉造了28个字,刻在岩石上,后人将字拓下来又刻在碑上。秦丞相李斯只识得8个字,已是识得仓颉造字最多的人。清代的碑拓现存洛南县博物馆。其实早在宋代的《淳化阁帖》上,就收录了这28字。

民间传说仓颉造字后在一个水池中涮笔,池水尽墨。至今在阳虚山下有黑潭村,村头有一小池,看上去池水为黑色。现在村民已把黑潭保护起来,以纪念为中华文明做出巨大贡献的仓颉。

仓颉是陕西白水人,白水在汉代就有仓颉庙。庙里的汉代仓颉庙碑,是书法珍品。陕西洛南有仓颉造字台,和白水的仓颉庙遥相呼应,这充分说明秦岭和渭河流域是最早产生中华文明的沃土,值得人们崇敬。

①《绎史》卷五

②《绎史》卷五

③《河图玉版》

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2