司马迁在《史记》中感慨万端地说了一句:“秦岭,天下之大阻。”一句便道出了对秦岭敬畏与无奈的复杂心境。从而,使人们对秦岭有了一种高山仰止的崇拜,有了一种想探险、揭秘、征服的兴致。

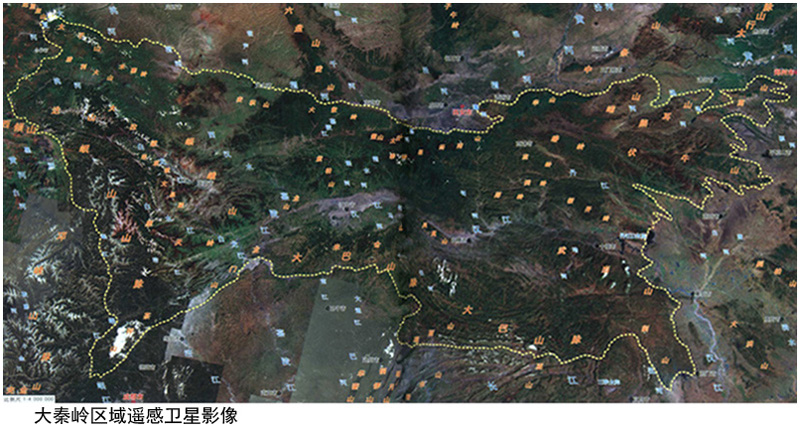

秦岭位于中国版图的几何中心。它西部延续莽莽昆仑山脉的东支西倾山,和青藏高原毗邻;东部接入大别山,与黄淮平原相融;南部与岷山、大巴山一起构成了四川盆地的北部屏障,并一路向东南延伸至广阔富饶的长江中下游平原。作为中华版图的中央地带,秦岭的触角伸向中华大地的四面八方。它横贯中国大陆中部,跨越甘肃、四川、陕西、重庆、湖北、河南等省市。

作为龙脉所在的中央地带,秦岭与中国古代政治中心地位的形成密不可分。秦岭造就了秦岭北麓地带——关中的雄胜。关中盆地“四塞以为固”(《史记·刘敬叔孙通列传》)。关中“四塞”之东、南二塞均由秦岭山脉形成,东边华山、王顺山、骊山,东延为肴山,横亘于黄河与洛水之间;南边太白山、终南山等,雄峙于关中平原的南部;而西边的陇山、岐山等,阻隔于关中西部。再加上尧山、黄龙山等逶迤连绵的北部山系,一起组成了关中四面环山的地形地势。

在四周绵延起伏、层峦叠嶂的山脉之间,藏有许多雄关险隘。举其要者则有四处:东为潼关或函谷关,南为武关,西为散关,北为萧关。潼关是中原进入关中的天然防线,南依秦岭,北有渭洛并黄河之要,西有华山之屏,东面山峰连接,谷深崖绝,险厄峻极;函谷关则扼崤函之险,控制着关中与中原之间的往来咽喉;武关是关中的南方门户,建在秦岭南麓商山的谷涧,悬崖深壑,号称“三秦要塞”;散关则西扼关中交通要道,南依秦岭山脉,乃蜀秦往来之咽喉,兵家必争之地。另外北方的萧关居六盘山东麓,控扼塞北通向关中之要道。因恃秦岭,关中进可攻、退可守,形成了“制内御外”的绝佳态势。占据关中,就意味着掌握了天下“要领”,扼制了九州“咽喉”。

处于关中盆地的南侧,秦岭造就了八百里秦川的丰稔富饶。秦岭北翼流淌着两条大河——泾水和渭水,北麓又发源了六条河流——灞水、浐水、沣水、滈水、潏水和涝水,泾水与灞水等六条河流最后一并汇入渭水。八百里秦川即为八水的冲积平原,土质疏松肥沃,地势舒展平坦。

早在《禹贡》中,关中之地即被列为最上等的土地。加上历代所修渠道,如秦国的郑国渠,汉代的漕渠、龙首渠、六辅、白渠等水利工程,以及汉唐诸运河的开通,使关中平原的灌溉条件获得扩展,为农耕生产提供了优良条件。

张良称关中“沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利”,乃“金城千里,天府之国”(《史记·留侯世家》)。至隋唐时代,关中仍有“天府”之美称。

秦岭的山林以及众多河流不仅为关中提供了充足的水源,也为秦岭南麓的汉中盆地和四川盆地带去了丰饶的资源。作为四川盆地最为重要的生态保护圈,秦岭的存在不单改善了盆地的自然环境,使得盆地成为全国不可多得的温湿区域。也为盆地带去了充足的水源,成就了“天府之国”的富庶。

秦岭就像镶嵌在中华大地的一块碧玉,孕育了秦、蜀、巴、楚四大盛极一时的区位文明,见证了千百年来沧海桑田的造物传奇和风起云涌的历史进程,对于华夏文明的走向和前景产生了深刻的影响。

秦岭全景图记/《地图上的秦岭》编纂委员会编著.-西安:西安地图出版社,2014.11