秦岭作为华夏文明的重要发祥地充满了浓厚的人文精神和传奇色彩。《禹贡》“导山”篇中,将天下山脉分为三条,南山居中,列为中条,视为华夏大地的龙脉。

“导山”按照从北向南的顺序,采取列举山名的方式,把中国的山系分为由西向东延伸的四列。首先把渭水以北和潼关以东的黄河北部的诸山列为一列,从陕西西部的岍山、岐山开始,向东过壶口、雷首、霍山(太岳)、砥柱、王屋、太行、恒山到靠近渤海的碣石山,共12山。这第一列在冀州境内最长,且多转折。

第二列大部分相当于秦岭山脉,从青海的西倾山,经鸟鼠同穴之山、太华、熊耳、外方到桐柏,终于至今无法判定的“陪尾”山,共8山。

第三列从汉水流域的陕西冢山到湖北的荆山、内方山,终于湖北、河南交界的大别山,共4山。

第四列由长江流域的岷山、衡山到敷浅原(可能在今江西德安县境内)共3山组成。这四列山都是由西向东延伸,而且西部集中,东部分散,正确反映了中国西部多高山,东部多平原的地形特点。

四列可再细分为九段,即“导九山”。因当时平地为洪水所淹,故要在山地循行,“随山刊木,奠高山大川”,形成沿大山行走的九条大道。一道沿岍、岐至荆山到黄河为止;一道从壶口、雷首到太岳;一道由砥柱、析成至王屋山;一道经太行、恒山、碣石山入海;一道西倾、朱圉、鸟鼠至太华;一道熊耳、外方、桐柏到陪尾;一道冢至荆山;一道岷山至衡山;一道内方山到大别山。后来马融又将众多的山系分为三条,即导岍为北条,西倾为中条,冢为南条。这就是中国古人对山川地形认识的“三条、四列、九山”学说。汉代以后学者关于“山脉”的“三条四列”思想,概源于《禹贡》。

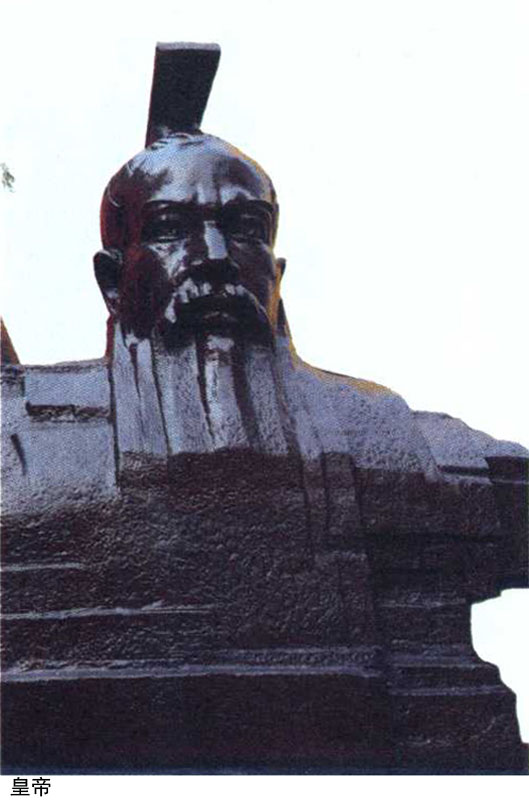

由于秦岭与关中的战略地理优势与富庶程度,使关中成为中国古代政治中心的首选之地。先后有周、秦、汉、唐等13个王朝在此建都。长安政治中心地位前后长达1100多年,成为我国建都时代最早、建都王朝最多、定都时间最久、都城规模最大、历史文化遗址最丰富的古代政治中心。这在我国乃至世界各国历史中都极其罕见。以致,古人称秦岭为“龙脉”,称关中为中原的龙首。

绵长连贯的高山、大河在中华大地上比比皆是,而风水学把绵延的山脉都称为龙脉。所以说,我们是龙的传人,大家常讲,中华巨龙腾飞。这一点连外国人也不否认。几十年以前,就有西方一些敏感的政治家,称中国是一条沉睡的巨龙。

龙脉一说,对中国文化的影响是巨大的。从秦始皇被称作“龙”,汉高祖称自己是“龙种”之后,“龙”就成了君主帝王的象征、比附的对象。于是,龙脉就有了另一个喻义,即指那些出过帝王(或有可能出帝王),或能够安葬帝王、护佑王室后裔的山水之脉。于是,就有了当政的帝王花大力气为自己“寻龙探穴”,即为自己也为后代找一块安葬“宝体”的“万年吉地”,及所谓的“埋金更名建寺庙、挖断龙脉泄王气”之类的事件。而且,涉及龙脉的许多词汇,其词义都有扩展,龙脉一词在新时代也有了新的意义。如把新修成的青藏铁路,称为入藏的“龙脉”;把由伏羲女娲、炎帝黄帝开创,世代华人不断承续、发扬的中华人文精神,称为“华夏龙脉”,等等。

其实,用我们现在的观点而言,龙脉就是风景绝佳的地方。山是龙的势,水是龙的血,有山有水、有花有树,山环水抱、云雾缭绕的气势非凡之地,就是“龙脉”所在。

秦岭全景图记/《地图上的秦岭》编纂委员会编著.-西安:西安地图出版社,2014.11