中国是茶叶的原产地,拥有源远流长的茶文化历史。在许多人眼中,名茶多产于杏花春雨的南国,而非胡马秋风的北方。像西湖龙井、黄山毛峰、武夷山大红袍、洞庭碧螺春等耳熟能详的茶中名品,莫不是出身江南水乡。然而在北国也有一片茶香四溢的圣地——陕南茶区。

陕南茶区位于陕西南部秦巴山区一带,自西向东依次是汉中、安康、商洛三地,北依逶迤秦岭,南靠俊秀大巴山,汉、丹水穿流而过,境内温度适中,冬无严寒,夏无酷暑,气候温润,这里兼有南北气候的多样性和土壤矿物含量的独特性,形成独特的宜茶环境。陕南茶在全国虽属茶树生长北界,春季温度较低,茶树芽叶生长缓慢,但却有利于茶素和芳香物质的积累,产出的茶叶香味浓郁,品质上乘。得天独厚的地理环境使得地处北国的陕南也孕育了一片充满茶香的沃土。秦岭翠障与巴山云雾共同造就了北纬33度的传奇。

陕南茶区历史悠久,是中国最早种茶和贡茶的地区。自繁盛的唐朝而始,陕南茶就已进入文人墨客的视野,留下了许多脍炙人口的茶诗。宋代文人也有许多吟咏陕南茶的诗篇,文同任兴元府府尹时有《送提刑司勋》诗:“好寺名园遍游尽,惟攜茶具赏幽绝。”到了明清时期,陕南茶与文人墨客的情缘更深。嘉庆年间曾任兴安知府的著名文人叶世倬有《春日兴安州中杂咏》:“桃花未尽开菜花,夹岸黄金照落霞。自昔关南春来早,清明已煮紫阳茶。”这种绿茶菜花相映争辉的景色,在今天的汉江两岸依然可见。

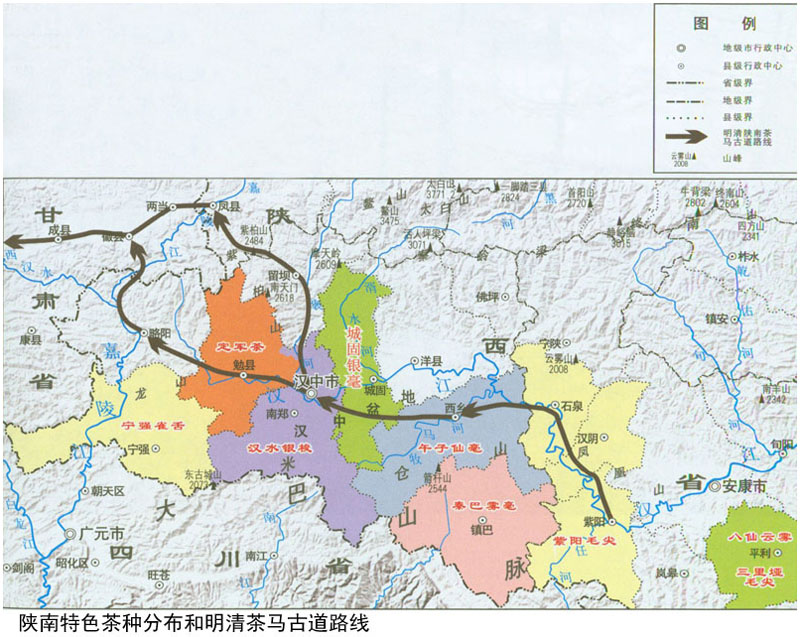

陕南地区悠久的茶文化也促成了一项重要的历史活动——茶马贸易。茶马贸易是中国西部农耕区与游牧区之间以茶马为主要商品的大规模互市贸易活动。陕南背靠大西南最大茶源地,面向大西北最大卖马地,独特的地理环境和特殊的区位优势,使陕南成为千百年来茶马贸易的基地和枢纽,陕南茶捷足先登,输往蕃、汉广大地域,进而沿丝绸之路销往境外。茶马贸易起源于唐朝,发展繁荣于宋明,不仅成为中国大西北与大西南两大经济区之间经济文化交流的主要形式,同样也提升了陕南茶区的地位。

陕南的茶文化早已融入了当地人生活的点点滴滴,陕南人历来有在茶馆调解民事纠纷的习俗,争执的双方邀请明白事理、德高望重的人作调解人,共同进入茶馆,一边饮茶,一边述说事实经过,并讲清各自的道理,由调解人评理,调解人做出仲裁后,茶钱全由输理的一方支付,这叫“吃讲茶”。

时光荏苒,现如今绿茶产业正在发展成为陕南的绿色产业,茶叶品种也愈加丰富多样。陕西紫阳县有自清朝已在名茶之列的紫阳毛尖,其色泽翠绿,白毫显露,茶香嫩香持久。近年又发现此茶富含人体必需的微量元素硒,特开发出世界上首次通过科学鉴定的天然富硒茶,该茶具有较高的保健和药用价值,是国内外少有的一种延年益寿的特种优质保健茶。上文所言午子仙毫产于陕西西乡县高中山区。其形似兰花,色翠显毫,香气持久,爽口回甘。以玻璃杯冲泡,下沉者如初春嫩芽,上浮者若初绽之兰花,十分美观。宁强县出产名茶宁强雀舌,外形微扁挺秀,色泽翠绿,银毫披露,形似雀舌,汤色绿亮,香气高长馥郁,滋味醇爽甘甜,叶底嫩绿成朵,因其外形和产地而得名。汉中地区的镇巴县产秦巴雾毫。该茶产于高山云雾之中,故取“雾”字,秦巴雾毫条扁壮实,毫尚显,色油润;内质香气具有熟板栗香,浓郁持久。陕西城固的城固银毫是条形烘青绿茶,其香气清高持久,滋味醇爽,汤色、叶底黄绿明亮。商南县产商南泉茗,外形细嫩显毫,具有嫩栗香、滋味鲜醇、叶底黄绿明亮,属半烘半炒的高档优质绿茶。南郑县的汉水银梭属于新创半炒半烘型绿茶,茶叶因外形扁平似梭有白毫,产于汉水上游,故名。以其“香高、味醇、色翠、形美”享誉国内外,并被指定为国宴用茶。平利县三里垭村的三里垭毛尖,以地名来命名茶名。清代已是向朝廷进贡的佳品。由于采摘时讲究芽叶壮实,芽尖显露,带梗带鱼叶,其重心在下半部,冲泡时,芽尖向上,立于杯中。似群笋出土,秋菊盛开,堪称“杯中茶景”。色、香、味、形俱佳,博得了爱茶人士的青睐。

一个地方或者一群人的事迹,可以记载于白纸黑字之中,而一段历史和一种记忆只能记录于每一个人的心中。陕南的茶马古道是历史留给我们的一笔宝贵的财富,陕南茶文化灵动的一颗灵魂。愿陕南的茶马古道文化,能带我们回到歌声喧闹、茶肆林立的历史情境,倾听茶马古道上清脆悦耳的马蹄声,讲一段依然鲜活在我们生活中的传奇。

秦岭全景图记/《地图上的秦岭》编纂委员会编著.-西安:西安地图出版社,2014.11