“秦川雄帝宅,函谷壮皇居。”“桥形通汉上,峰势接云危。”这是祖籍在西秦岭的唐太宗李世民《帝京篇》中对长安的描绘。

长安是西安的古称,八水环绕,秦岭拱卫,关陇山川皆朝会,南北道路相聚首,先后有16个(也有说21个)王朝和政权建都于此,是中国历史上建都朝代最多、建都时间最长、影响力最大的都城,是中华文明的发祥地,被赋予“最早的东方世界之都”称号,并与罗马、开罗、雅典并称为世界四大文明古都,拥有6000多年的建城史和1200多年的中国政治经济文化中心的建都史。

早在115万年前,蓝田人就在秦岭以北北首岭生存繁衍;7000年前的仰韶文化时期,城北的杨官寨已建成了东亚最早的城市,城东半坡村的先民临水而居,揭开了人类在此生生不息的历史。

从蓝田县北首岭走来,沿灞水到达华胥镇,杨柳青青依河而偎,清纯一色,一帘幽境。这里有20多处新石器遗址,更是古华胥国所在地。《太平寰宇记》载:“蓝田为三皇故居,境内华胥陵。”《春秋世谱》说:“华胥生男名伏羲,生女名女娲。”在华胥镇孟岩村至今存有“羲母陵”“三皇故居”等遗址。今天在骊山上建有女娲宫、人祖庙等,从公王岭的女性蓝田人,到华胥、女娲,沿灞河走来,仿佛一幅母系社会画卷绘就在古长安周围。由此再延伸到白家村、半坡村、姜寨新石器遗址,人类的文明也从7000年、6000年、5000年过渡,这个千山朝宗、万水聚会之地,堪称是中华文化发祥地。

伴随着商朝成长的西周,周文王和周武王分别在长安修建的沣京和镐京,又称沣镐,沣镐所在地区称为“宗周”。长安一下进入了800多年的东西周的王畿之地时期。秦时称“内史”,至西汉初年,刘邦定都关中,公元前202年(汉高祖五年)置长安县,即“长治久安”。唐朝,也把长安作为都城,自此经周秦汉唐的千年帝都,长安城一下成为了与雅典、罗马、开罗齐名的世界四大文明古都,千年不衰,种下了帝王之气,王气迷离,千古不散。

《管子·乘马篇》中云:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上,高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利。”因之,周秦汉唐中国最强盛时代都定都关中。

丝绸之路开通后,长安就成为世界东方文明的中心,万邦来朝,各国敬仰。“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”一时间车辚辚,马萧萧,使节不断。一座城,一个地方,在人类历史上竟有如此威仪,世界独一无二。

诗仙李白费尽千辛万苦来到长安,在离别长安的日子里写下了《长相思》。“长相思,在长安。络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒。孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。美人如花隔云端,上有青冥之长天,下有渌水之波澜。天长地远魂飞苦,梦魂不到关山难。长相思,催心肝。”表达了对长安帝王之都刻骨铭心、魂牵梦绕的相思之情。

走进长安,南有秦岭的高峻可靠,又有这岭这山孕育的渭河浇灌,还有八水绕长安的滋养,更有四关险阻的呵护,中有八百里秦川富饶供给。进可出四关,突发强力,猛虎奔扑,摧其坚刚,横扫群雄;归可依关据险,拒敌于外,守其心腹,耕战自如,怡然自得;退可归隐山林,以逸待劳,居高临下,东山再起;又可博广西域,向西进取,独辟蹊径,获异域风情,开广袤天地,贯通中西。其势其形其胜,中国唯一,世界独有。当年刘敬向刘邦建言:“秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之众可具也。”所以,西汉把都城依然扎根在长安。

西周时,已建有丰镐二城,春秋战国时又有崇、毫、杜等城市群。秦献公时又设了蓝田、栎阳两县。公元前190年刘邦建都长安,修建了“周回六十五里,墙高三丈五尺”的汉长安城,把王者营盘垒得扎扎实实。

《禹贡》:“雍州,厥土惟黄壤,厥田惟上上。”

《史记》沛公曰:“秦富十倍天下,地形强”“入定关中者王之”。

张良曰:“关中,左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡宛之利,阻三面而守,独以一面东制诸侯;诸侯安定,河、漕挽天下,西给京师;诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国也。”

韩信则说:“关中,阻山带河,四塞之地,地肥饶,可都以霸。”东有函谷关,司马迁说:“秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”;后来又有潼关,“关门扼九州,飞鸟不能逾”。西有散关,“北不得此,无以启梁州;南不得此,无以图关中”。北为萧关,“一关襟带四方。实银夏之门户,彬宁之锁钥也”,让西北少数民族望关生畏。秦岭之南又有武关,崖高谷深,居高临下,“三秦要塞”。

关中,真乃天下之固也。

缪希雍《葬经翼》则说:“关中者,天下之脊,中原之龙首也。”

从公元前1046年周武王在长安镐京建立西周,到907年唐朝灭亡的唐景宗李柷,共有16个朝代与政权的99位皇帝,在这一秦岭护荫下的都城称王称帝,可以说“长安自古帝王都”。

到了宋代,废弃了秦岭山下的前朝都城长安,而建都东京开封,想摆脱古都长安的影响和对秦岭的依赖。

968年,北宋彻底扫除了南方割据政权,国力正盛,鉴于北方西夏和北辽未灭,赵匡胤开始北伐。大军刚到太原,北辽却取道幽州直取宋都开封,由于开封无险可据,赵匡胤不得不撤兵回防,无功而返,致使北伐功亏一篑。随后,赵匡胤极力主张迁都到有四关之险的洛阳或长安,再图北伐。但朝中大臣极力反对,他甚至派人在洛阳修建了洛阳宫,带领群臣住了两个月,最终还是被不具战略眼光的弟弟赵光义阻止。他无可奈何地说:“晋王之言固善,然不出百年,天下民力殚矣。”并叹息道,“迁河南未已,久当迁长安……欲据山河之险而去冗兵,循周汉故事,以安天下也。”之后,赵光义为了防止他心存不死的迁都计划,竟然取而代之当上皇帝,随后豪情万丈地连续开展了两次北伐,但都以都城没有直接的靠山,而以失败告终,自此槁形灰心,一蹶不振。其后,辽夏金蒙抓住宋朝的这一弱点,不断侵扰中原,北宋只有签订“澶渊之盟”一类耻辱的赔款协议来应对,最后范仲淹、韩琦等重臣多次上书要求都城西迁据险,最终导致了徽钦二帝被掳走,宋朝江山无险可依,退避江南一隅而残喘。金蒙也相继由北向南席卷而下,导致了历史上最为悲惨的大宋强国的大片江山被外族占领。从此,历史上以大汉民族为主的华夏族常常被北方少数民族侵袭与统治,直到中华民国的建立,才真正建立了多民族相融合的共和国。

长安古来就有王城根脉的厚重渊源,还是山水地理的必然这且不谈,先看看明朝皇帝朱元璋对长安的钟情吧!

明朝建国之后,朱元璋对偏南的南京作为国都不甚满意,一直心怀迁都之意,他和太子朱标最中意的迁都之地正是长安。

1369年(洪武二年),朱元璋改奉元路为西安府,将长安名字首次改为西安,花重金修建了西安城墙,以备陪都。

1391年(洪武二十四年),因都城南京偏南一隅,北国受北方民族威胁而鞭长莫及,明朝监察御史胡子祺上书,提到“据百二河山之险,可以耸诸侯之望,举天下形胜所在,莫如关中”。朱元璋顿时心动,但不行言表。经过仔细考虑后,他派太子朱标巡视关中,并告谕天下:“天下山川,惟秦中号为险固,向命汝弟(指朱元璋第二子秦王)分封其地,已十余年,汝可一游,以省观风俗,慰劳秦民。”就已着手解决都城偏南无险可守的问题,打算迁都关中,以图长安。

太子朱标不敢怠慢,来到长安,详细考察了长安和洛阳两座城市,对两地民情、物产、形胜进行认真比较后,即向朱元璋献《陕西地图》。将长安作为明朝的国都推荐给父皇,他汇报道:长安作为最为国人仰慕的汉唐国都,王者气象独步天下、无可匹敌。一个迁都计划正在悄悄进行。

世事难料,太子朱标回南京后第二年突然病逝。年近七十岁的朱元璋受到沉重的打击,心力交瘁,再也没有精力和心情考虑迁都的事情。

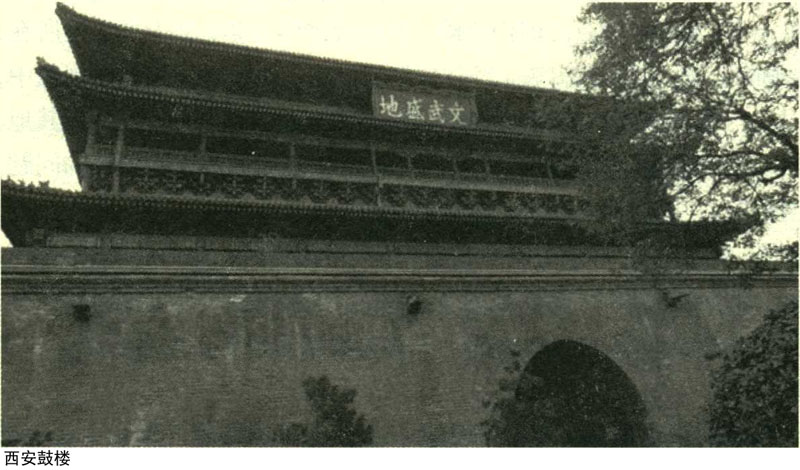

然而,他时时惦念着长安,一直梦魂牵挂。传说他常常梦见北方王气上升,长安潜龙涌动,就传令在长安城中修建钟楼,以镇其地。但钟声不济,潜龙仍动,他又下令修建鼓楼,钟鼓齐鸣,以安邦镇龙,才稍安心。

当年底,朱元璋还无可奈何亲自撰写了《祀灶文》:“朕经营天下数十年,事事按古就绪。维宫城前昂后洼,形势不称。本欲迁都,今朕年老,精力已倦,又天下初定,不欲劳民。且兴废有数,只得听天。唯愿鉴朕此心,福其子孙。”其心其情其意真切感人,充满遗憾。

此后不久,朱元璋也郁郁而终,皇位传于太子朱标的长子(皇太孙)朱允炆长孙,称为建文帝。建文帝即位后数年,驻守北平的燕王朱棣(朱元璋第四子)终于发动“靖难之变”,篡夺了皇位,并不顾南京城内多数臣民反对,强行将国都迁往自己的势力盘据点北平。不知是形势所驱,还是山水地理风脉所致,明末,李自成终于率军攻破秦岭,摧垮了明朝的政权,进入长安建立大顺政权,并从长安出师占领了北平,攻灭了明朝。

到了清朝,秦岭山下的长安仍不失朝廷陪都之功用,帝京之风嫣然飘荡。

1900年,清廷利用义和团排外,并向十一国宣战,引发八国联军攻入北京,光绪帝与慈禧太后逃离北京,西狩长安,留驻长安整整一年之久,遥控指挥北京退兵后才离开。当时光绪帝与国内维新派人士都强烈主张放弃北京,迁都长安,变法图强。然则都城未迁,清朝在最后的日子里内忧外患,终于在北京分崩离析了。

走进今天的长安,耕读传家,厚德载物的淳风仍在流淌;渭河北岸80多座的皇陵还在高高矗立,肃然瞑目向秦岭礼敬;秦岭庇护下的古城墙高城正,水曲河抱,仍不失往时的王者气势。

西咸新区、关天经济区建设的大幕也已拉开,正在形成中国腹地的核心经济区。

因之,著名学者、作家朱鸿说:“长安是中国的心。”

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2