榆林小曲

责任者: 王正云

榆林小曲,又叫榆林清唱曲,是脍炙人口的榆林地方音乐,流传于榆林城内,至今约有500多年的历史。

榆林自古为边关要塞,到了明代,成为九边重镇之一。到此做官的,大多数属于官场失意受贬的外地官僚政客,有的来自江浙、两湖一带,有的来自北方各地,随来的南北方文人骚客、民间艺人也非常多。因此,在文化上产生了南北交流的现象,榆林小曲是其中最具有代表性的民间艺术之一。

史料记载:明正德十三年(1518年)十月,武宗朱厚照出京巡边,由山西渡黄河,经府谷、神木于十二月间来到榆林,住在城内的凯歌楼上,官府大征女乐和随行的宫廷演唱艺人及宦官,每日弹唱歌舞,历时二月之久。到十四年(1519年)二月初武宗才返回京师。从此宫庭音乐流传榆林。清康熙九年(1670年),江南人谭吉璁(字舟石,浙江嘉兴人)来榆林任城堡同知。他对榆林的“边韦之地形胜与风俗非常熟悉”,对“人物艺文也重长子之选录”,对“兵食水利马政军器人物艺文宜有志此”。不仅喜爱文学,更爱“里巷之曲”(民歌)。他将家眷、使女、歌妓在家乡经常演唱的江南小曲和演奏乐器带到榆林,又将榆林城内流行的歌词配以江南小曲,由随任的南方艺人教给使女、歌妓。每到佳节闲暇之时便弹唱取乐,十分热闹。甚至在他主持修编《延绥镇志》时,也要请艺人奉乐弹奏演唱。榆林总兵许占奎在《重修延绥镇志序》中说:“爱时聚于署之东偏日,饮绿之堂,丝竹杂奏,觞酒间行。”康熙十三年(1674年)后,榆林城内“文艺甚繁”,经常是“夜半曲声听满城”。凯歌楼上常是“羌笛吹新调,秦筝弄急弦”。清代初期,榆林镇守城堡的兵士,大都是城内的小手工业者。他们三天一小操,五天一大操,日久天长,渐渐地也会操琴唱小曲。民间传说,有一天谭吉璁府内弹琴的艺人病死,谭吉璁为此发愁。有一个士兵闻讯后,便毛遂自荐,操琴演奏了几首小曲,谭吉璁听后非常高兴。从此,这些既是军人又是小手工业者的人被允许进官府唱小曲。同时,小曲也从官府流传到了民间。乾隆年间,镇署衙门里成立了由守备李义负责的小曲业余班子。嘉庆年间,李义之子李殿魁官任千总,传承父艺,对传唱的小曲进行搜集、整理,编辑了《榆林清唱小曲》。道光年间,李殿魁同儿子李芳等组织了小曲班子,在城内表演。同治年间,湘军出身的湖南人,延榆绥总兵刘厚基和刘松山把湘音带到榆林,他“亲书万言,刊教民歌”,普及和发展了榆林小曲。光绪年间,榆林文人王吉士等人,在大量搜集整理明清榆林城内流传的各种民歌和词曲的基础上,根据榆林地方特色,对这些民歌重点加工和润色,使它们融明代宫庭音乐的高雅,江南丝竹的缠绵和榆林民歌小调的高亢悠扬于一体,形成了具有独特风韵的榆林小曲。

榆林小曲属于不化妆,不表演的坐唱曲艺。小曲的结构体式又分“联唱”和“小曲”两类。“联唱”是将一些不同民歌(或乐段)联结成音乐整体结构。“小曲”是一些单个民歌,一般短小、单纯。榆林小曲一般一人演唱,间有对唱或对白,男扮女声,真假嗓交替。伴奏乐器以扬琴为主,另有琵琶、筝和三弦等弹拨乐器,偶而加用月琴或京胡。打击乐器用一只小瓷碟。传统曲调有50多首,如《大放风筝》、《妓女告状》、《九连环》等。乐曲牌有《小拜门》、《唤娇娘》、《柳青娘》等。唱段多为带叙事性的抒情小曲,具有明显的江南民歌风味,如《茉莉花》、《搭戏台》、《绣荷包》等。在流传过程中,一方面保持传统的特点,一方面吸收了陕北当地的民歌小曲,如《陈太爷上任》等。演唱中穿插对白时(如《小放牛》)都用榆林方言。小曲的唱词大多是反映官宦和市民生活的,尤以表现风花雪月,男女爱情,受欺压的人民为多,唱词严谨缜密,词藻华丽,含蓄雅致,讲究韵味。

表现男女爱情的代表作如《九连环》:

奴的呀,

感郎咦儿呀,

咦儿咦儿呀。

情人呀,

送奴一个九连环,

九呀九连环。

双双手儿解不开,

解呀解不开,

拿上把刀儿割,

割呀割不开。

是何人,

解开奴家九连环,

奴家与你配夫妻,

奴是一个女,

他是一个男,

男呀男子汉。

哥哥呀,

住城未住关,

未呀未住关,

虽然家下离不远,

关上城门难,

难呀难相见。

变成个鸟,

鸟儿飞上天,

飞呀飞上天,

飘飘绕绕落下来,

落下一只船,

重呀重相见。

雪花飘,

飘来飘去三尺高,

三尺三寸高,

飘呀一个雪梅人,

搂抱在奴怀中,

怀呀怀中抱。

一更里,

一更鼓里咦儿呀,

咦儿咦儿呀,

二更鼓里不来了,

不呀不来了,

三更鼓里将半夜,

四更鼓里叫,

金鸡叫明了。

五更里,

五更三点天明亮,

天呀天明亮,

情人一去不来了,

不呀不来了,

无奈何,

进绣房,

上牙床,

红绫被,

鸳鸯枕,

枕边思,

思边想,

害的奴家思,

思的奴家想,

想呀相思病儿害。

表现受压迫人民的代表作如《妓女告状》:

初一十五庙门开,

牛头马面两边排。

阎王爷大坐在森罗殿,

二鬼又拿上勾魂牌。

阎王老爷上边坐,

小女子下边诉冤枉。

判官爷展开生死簿,

地牢官放出了女裙钗。

一岁两岁上吃娘的奶,

三岁上四岁上离开了娘的怀。

一恨爹来二恨娘,

七岁上八岁上把奴卖出了门。

自从卖在烟花院,

无有一天身子闲。

十一十二上学弹唱,

十三十四上开了奴的怀。

赚下银钱老婊子用,

赚不下银钱掌上麻鞭排。

自从那日得了病,

睡在那牙床上没得起来。

三天未吃阳间饭,

七天上了个望乡台。

望乡台上往下看,

看一看老婊子怎样安排。

头上金簪先忙拔下,

浑身衣衫宽下来。

一张芦席甩在地,

三道草腰子捆起来。

上边露出金丝发,

下边露出来小小金莲。

外边叫两个捞毛汉,

穿心的扛子把尸抬。

一抬抬在荒郊外,

三锨黄土把尸埋。

天上老鸦把眼掏,

地下的饿犬把尸拉。

从前我取过千般乐,

死后无有一个人儿来。

自从没把心悔转,

悔前容易悔后难。

宁转世上牛和马,

再不转烟花院女裙钗。

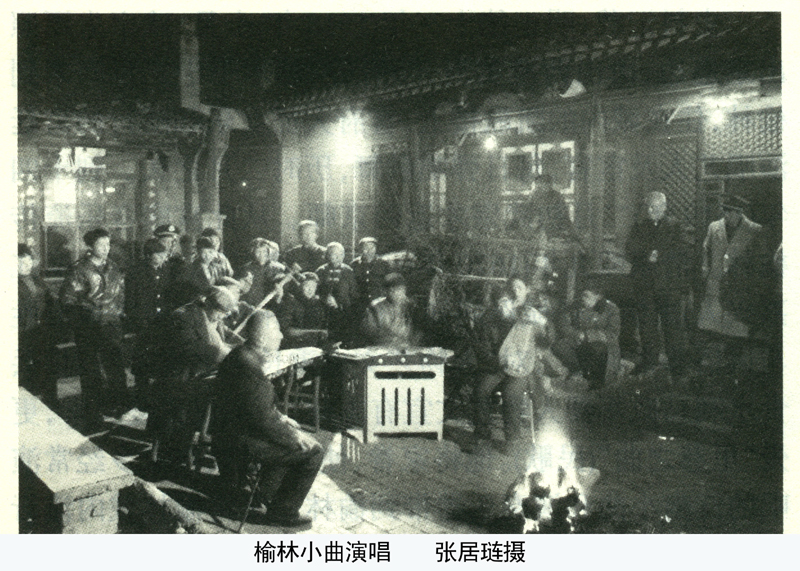

榆林小曲的表演者为城市手工业者业余自乐班,于假日或节日聚会演唱,无有专业艺人。民国以来,榆林城内有前街和后街两个小曲班子,前街派以小曲艺人林茂森为代表,著名弟子有胡英杰、林玉碧等;后街派以张云庭、文子仪为代表,著名弟子有吴春兰、乔玉秀等。

解放后,榆林小曲多次赴西安、北京等地演出,受到广大观众和文艺工作者的赞扬,被誉为“沙漠绿洲里的一泓清泉”。

何志刚先生有诗赞道:

榆林小曲妇孺知,

明清俗曲留余绪。

宫廷雅乐传精粹,

江浙韶音递绮靡。

古代诗词寄富丽,

民间歌谣显情趣。

五百多载不衰败,

屡获殊荣谁与敌。

出处:老榆林史话/王正云著.—榆林:榆林健民印刷有限责任公司,2010.5