陕北望族白氏与胡姓白氏

责任者: 段双印著

据袁义达、张诚《中国姓氏·群体遗传和人口分布》所披露的最新研究成果,当代中国白姓总人口约350余万,在百家大姓中居第73位,主要集中在四川、山西、陕西三省,约占白姓总人口的55%。其实,在历史上,白姓也是陕北的望族之一,其历史悠久,支脉广布,名人辈出,史载不绝,在陕北历史上留下了深深的印记。即使到了当代,以清涧白家为代表的陕北白氏,更是甲胄盈室,朝笏满堂,更显兴旺发达。

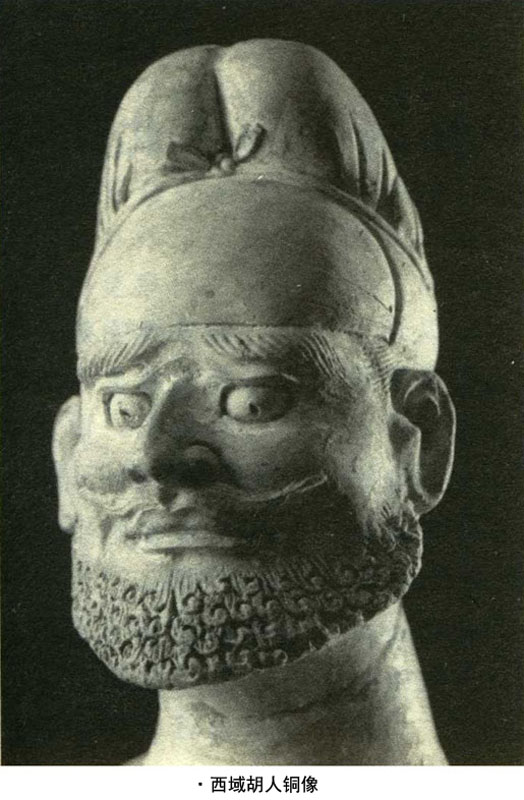

陕北白姓民族成份比较复杂。追根溯源,应以内迁的龟兹为肇始。龟兹,西域古国之一,故地在今新疆库车一带,汉武帝时,有众八万余。龟兹王室因居白山(今天山)而姓白。张骞通西域之后,建立西域都护府,龟兹国也属其管辖,和西汉王朝的交往日益密切。汉宣帝时(前73年~前48年),龟兹王绛宾曾娶乌孙王妃汉朝解忧公主的女儿为妻,并到长安学习汉朝的制度和文化。后来,大概受到匈奴或其他周边国家的压迫要求内迁,西汉政府把龟兹数万民众安置在榆林北部陕蒙交界之地,并置龟兹县,设龟兹属国都尉进行管理。《汉书·地理志》云:上郡有龟兹县。颜思古注云:“龟兹国人来降附者,处之于此,故以名云。”龟兹故城在今榆林城北牛家梁镇古城滩村,其城垣轮廓尚存。遗址内发现汉墓群,出土汉画像石、建筑材料等文物。特别是出土的皮囊形鱼首青铜扁壶、小口深腹罐等西域风格鲜明的器皿,是龟兹人在陕北居留生活的有力佐证。

其后近百年,匈奴分裂为南北二部。东汉光武帝建武二十四年(48),南匈奴内附,东汉政府安置于内蒙河套地区。建武二十六年(50年),又南徙河西郡(今神木东北),与龟兹人为邻。永寿元年(155),安定郡国都尉张鱼进屯长城,屯龟兹,使南匈奴不得东进。

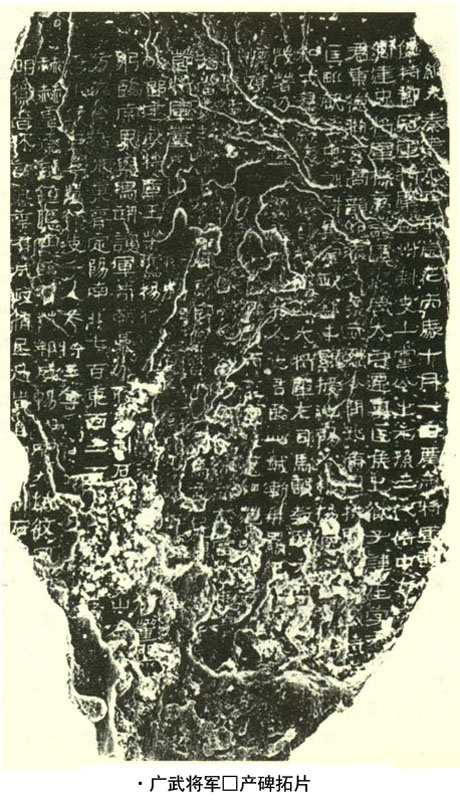

可能在魏晋时期,中原战乱,内迁安置的诸旅得以自由迁徙。白姓龟兹人的一支由榆林的安置地迁西河,继而东渡黄河进入晋西北,后来发展为白姓的上党(今山西长治地区)族望和山西白姓的祖源之一。另有一支南迁关中,在渭河、洛河之间定居下来。发现于白水县的前秦建元四年(368)《广武将军△产碑》的题名中有翊威将军酋大白安、大人白平君等。酋大和大人都是少数民族首领的称呼。马长寿教授认为他们就是“起源于龟兹国王姓氏之白氏或帛氏。”(见《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》)。他们也可能是关中白姓的祖源之一。

南北朝时期,南匈奴融合了龟兹人、羌人等民族,成为稽胡族,散居于晋西北、陕北山谷间。为了反抗鲜卑统治者的奴役与歧视,不断起兵,其中不乏龟兹后裔的奋勇参加。北周神瑞二年(415年),河西一带的稽胡迫于饥荒,渡过黄河与上党稽胡汇合,推举白亚栗斯为盟主,自号大单于,举兵起义,后被镇压。北周天和(566~572)间,延州总管宇文盛为了防止稽胡的一再起义,命人赶筑银州(今米脂)城。稽胡人在白郁久同的率领下,率众进攻宇文盛,终于寡不敌众,被俘杀害。不久,北周镇将刘雄出绥州进剿北部稽胡,乔白郎率义军渡过无定河迎战刘雄,也被击败。到了唐代初期,陕北又出现了被称之为延川稽胡或绥州部落稽胡,其首领为延州人白铁余。唐高宗永淳二年(683)年,白铁余利用佛教号召群众,举行起义,“据平城(今子长县、清涧县一带),自称光明圣皇帝,置百官,进攻绥德、大斌二县(今清涧、绥德一带),杀官吏,焚民居”(见《资治通鉴》卷二0三)。后被程务廷会同夏州都督王方翼合兵平定。

自唐朝中期以后,稽胡族逐渐完全融于汉民族中去了,其活动再也不见于史载。但是,他们的后裔,仍活跃于唐朝政治舞台。如大诗人白居易兄弟,就被认为是龟兹人后裔。最有力的证据是白居易之弟白敏中拜相时,崔慎酋称其为“蕃人”。诗人卢发咏白敏中的词中也说:“十姓胡中第六胡,也曾金阙掌洪炉。”论者以此推论白敏中姓氏系出西域龟兹国,那么其兄白居易自然也就是龟兹人的后裔了。又据《新唐书·宰相世系表》、《白敏中墓志》、《故巩县令白府君事状》所记,白居易的祖先,先居关中,于北魏初徙居太原,至北朝末年又返居关中。太原白氏重回关中,原因甚多,未可一概而论。然关中渭河以北自魏晋以来,白氏多散居其间,此或与白氏重返居渭河以北有关。(详见马长寿《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》)

以上所说,是陕北白姓的主要来源,是汉代内迁的龟兹国白氏。当然,我们也不排除少量的出自汉族白姓的成分。另外,唐代入居陕北的突厥人、吐谷浑人,长期盘踞陕北的党项人、源自西亚的波斯人(元代成为回旅)中也有白姓,他们也是陕北白姓的来源之一。正是由于大量白姓少数民族的加入,才使得白姓不断壮大,人口骤增。到了宋代,全国白姓人口约9万人,而陕西依然为白姓第一大省,约占全国白姓人口的32%。明代,山西一跃成为白姓第一大省,约占全国19万白姓人口的24.4%。当代,山西、陕西、四川依然是白姓大省,这与历史上内迁的西北白姓少数民族的分布和迁徙地域大体相一致。

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9