中篇 第七章 党在延安时期局部执政的行政督察专员制度

行政督察专员制度创设于20世纪30年代初,抗战期间在抗日根据地内得到广泛推行,对抗战的胜利和新民主主义革命的胜利起到了重要的作用,对建国后的地方政权建设也产生了深远的影响。

行政督察专员制度始于1931年蒋介石在江西“围剿”红军时设立的党政委员分会,直接受国民党党政委员会的领导。随后依据这一制度,南京国民政府在省和县级政府之间设立专员公署,作为省政府的辅助机构和派出机构,并逐步合法化,从而形成了地方管理层级上的“虚三级”制。但随着行政督察专员职权的逐步扩大,专员公署事实上已成为地方行政管理中的一个重要层级。

20世纪30年代初期,南京国民政府创设行政督察专员制度基于以下两个方面的需要。

一是出于“围剿”工农红军与革命根据地的需要。蒋介石从以优势兵力“围剿”红军却惨遭失败的教训中认识到,“围剿”红军“与寻常对敌作战绝对不同,苟非于军事之外,同时整理地方、革新行政,断难以安阜民物而奏根本肃清之功”①。于是,1931年蒋介石在其南昌行营总部有“设立党政委员会之举,并将全省划分若干区,每区设一党政委员会分会,每分会管理区内若干县,即以分会委员长兼任驻在地之县长,集中党政军各事权于一处,使负责监督各县及整顿本县之重任”。②这是行政督察专员制度的雏形,以后蒋介石认为此制颇有成效,遂推而广之,形成定制。

二是出于南京政府对地方行政实施有效管理的需要。中国地域广大,如何对地方实行有效管理是历朝历代甚为关注的大事,尽管历朝在地方层级的设置上不尽相同,但自唐朝以后多实行三级制。南京国民政府建立后,依据孙中山建国大纲的要求,在地方上取省、县两级制。但在实际中,常常由于省所辖县很多,有的甚至逾百,因而使省管县发生诸多问题。基于此,南京国民政府在地方管理中事实上是采用“虚三级”的地方行政管理制度,并创设了行政督察专员制度。

1937年9月6日,陕甘宁边区政府成立后,边区政府随之对所辖的各级政权进行了改制。因为它不再是苏维埃时期的由基层政权到地方政权直至中央政权的行政系统,而是国民政府下属的一个特区政府,因此,在某些行政组织方面,不能不同国民政府的地方政权衔接,而采取一些类似的形式。故陕甘宁边区政府在边区政府之下、县政府之上,根据国民政府地方政府的结构层级形式,也设置专员公署这一层级。同时,由于边区所辖地区有其政治、经济、军事和文化上的特点,加上地域辽阔,交通困难,边区政府直接领导殊为不便,也实有设立专员公署的必要。以后这一制度又逐步推及各抗日根据地。

一、党在延安时期局部执政的行政督察专员制度概述

陕甘宁边区政府的辖区,根据1937年7月12日经蒋介石承认及国民政府行政院例会正式通过的共计26个县,包括陕西的绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、神府(神木府谷各一部分)、延川、延长、肤施(即延安)、甘泉、富县、旬邑、淳化、靖边、定边、安定、安塞、保安;甘肃的庆阳、合水、镇原、宁县、正宁、环县;宁夏的盐池、豫旺。后国民政府违背诺言,先后占去淳化、旬邑、正宁、宁县、镇原、豫旺六个县城及村镇数千处。1941年11月后,边区政府将所辖地重新进行了划分,并将原庆环专署并入陇东分区,具体划分如下:③

直属县(市):延安市、延安县、富县、甘泉、固临(陕西宜川四个区,甘泉一个区,新建的县,又叫固林(初名红宜)、延川、安塞、安定、延长、志丹、靖边、神府(陕西神木五个区、府谷一个区)。

三边分区:盐池、定边。

绥德分区:绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧。

关中分区:新正(甘肃正宁一个区,陕西旬邑四个区)、新宁(甘肃宁县)、赤水(陕西旬邑与淳化的一部分)、淳耀(陕西淳化三个区,耀县两个区),以及同宜耀(由陕西同官、宜君、耀县组成,称关中东行政区)。

陇东分区:庆阳、合水、镇原(甘肃镇原一部分)、曲子(由庆阳马岭区、固原三岔区、环县五个区组成)、环县、华池(庆阳大部分,定边、靖边各一部分)。

全面抗战爆发后,各敌后抗日根据地纷纷建立,也先后设立了行政督察专员公署(以下简称专署或专区)。由于敌后抗日根据地长期处在战争环境中,辖区并不十分稳定,其主要抗日根据地专署的设置概况如下:④

至1944年11月,晋察冀抗日根据地拥有4个行政公署,辖17个专署112个县。具体行政区划如下:

冀晋行署(共27县)

第二专区:五台、盂平、定襄、盂阳、忻县、崞代、盂寿、寿榆、阳曲。

第三专区:阜平、曲阳、唐县、完县、定唐、云彪。

第四专区:平山、灵寿、平定、行唐、井陉、建屏、正定。

第五专区:灵丘、繁峙、应县、浑源、山阴。

冀察行署(共21县)

第一专区:易县、满城、徐水、涞源、龙华、定易涞、蔚阳、广灵。

第十一专区:吕宛房、房涞涿、涞水、怀涿、昌宛怀、蔚涿宣。

第十二专区:龙赤、龙崇赤、龙延怀、昌延、滦昌、怀顺、龙崇宣。

冀中行署(共42县)

第六专区:深南、深束、束冀、晋南、藁城、正获、赵元宁、赵县、宁晋、滦城。

第七专区:藁元、新乐、定南、深极、安国、深北、束晋、安平。

第八专区:饶阳、武强、献县、献交、交河、建国、大城、任河、河间。

第九专区:安新、肃宁、博野、里县、之光、任丘、高阳、清苑、文新、静大。

第十专区:第一联合县、第二联合县、第三联合县、第四联合县、平南办事处。

冀热辽行署(共22县)

第十四专区:丰滦密、承兴密、蓟遵兴、平三蓟。

第十五专区:迁遵青、承平宁、承一青、青平、迁滦丰。

第十六专区:迁芦、抚昌、迁芦青、临抚昌、凌青绥。

第十七专区:昌乐、丰滦、滦芦。

第十八专区:遵化、武宝宁、蓟玉宝、丰玉宁、丰玉遵。

至1945年,晋冀鲁豫边区政府设太行、太岳、冀南、冀鲁豫4个行政区,辖19个专署区、189个县(计完整县128个,不完整县61个),及两个办事处。另有边区直辖市1个,行署直辖市7个,专署直辖市2个。具体如下:

太行行政区(共4个专区42县与长治、邢台、焦作3个行署直辖市)

一专区:辖沙河、邢台、内邱、临城、赞皇、高邑6个完整县,及元氏、获鹿、井陉3个不完整县。

二专区:辖昔阳、和顺、左权(辽县)、武乡、黎城、平顺、壶关、长治、潞城、襄垣10个完整县及平定、寿阳、榆次、太谷、祁县、榆太祁6个不完整县。

三专区:辖涉县、林县、武安、磁县4个完整县及辉县、汲淇、汤阴、安阳4个不完整县。

四专区:辖陵川、博爱、沁阳、温县4个完整县和修武、武陟、修获武3个不完整县。

太岳行政区(计4个专区37个县)

一专区:辖沁源、屯留、长子、安泽4个完整县和沁县、平遥、介休、灵石、霍县、赵城6个不完整县。

二专区:辖浮山、翼城、沁水、翼氏(新设县,系原安泽第三区)4个完整县及洪洞、临汾、襄陵、曲沃、绛县5个不完整县。

三专区:辖闻喜、夏县、平陆、安邑、万泉、稷山、新绛、稷麓(新设县,稷山县南半部闻喜县北半部)、安北(新设县,安邑北部)、猗晋(新设县,猗氏、临晋各一部分)10个不完整县,无完整县治。

四专区:辖阳城、晋城、高平、济源、垣曲、士敏(新设县,原沁水之东半部)、王屋(新设县,系济源县之西部)7个完整县,及孟县1个不完整县。

冀南行政区(计5个专区共44县)

一专区:辖临清、邱县、永智(原清平)、武训(原堂邑)、冠县、莘县、元朝(原朝城北部)、元城(原属大名)、馆陶9个完整县。

二专区:辖恩县、武城、夏津、清河4个完整县,及高唐、故城、平原3个不完整县。

三专区:辖邯郸、成磁(新设县,成安及磁县各一部)、临漳、大名、魏县(原大名府)、广平、曲周、鸡泽、成安9个完整县,及永年1个不完整县。

四专区:辖南宫、威县、平乡、广宗、巨鹿、南和、柏乡、尧山、隆平、新河、任县、宁南(原宁晋南部)12个完整县。

五专区:辖衡水、冀县、枣强、景县、阜东(原阜城之一部)6个完整县。

行署直辖市——大名、临清。

冀鲁豫行政区(计6个专区72县)。

一专区:辖博平、阳谷、东阿、荏平、平阴5个完整县,及筑先(原聊城)、齐禹(原齐河、禹城各一部合成)、长清、泰安、峰山(新设县,泰安西南、宁阳东北之大峰山区)、肥城6个不完整县。

二专区:辖东平、张秋(新设县,在寿张东北,东阿西南,以张秋镇得名)、昆山(新设县,位于寿张东南,东平以东,以昆山得名)、南旺(新设县,嘉祥北、汶上西南,以南旺镇得名)、汶上、济宁、嘉祥、巨野、朝城、观城、寿张、临泽(新设县,菏泽东北巨野以西)、范县、濮县、鄄城、郓城、郓北(新设县,原郓城北部)、郓巨(原郓城、巨野各一部合成)18个完整县,及宁阳1个不完整县。

三专区:辖城武、巨南(城武东北部,巨野西南部)、单县、单虞(原单县、虞城各一部)、鱼台、金乡、丰县、沛县8个完整县及砀山、华山(沛县西南、丰县东南,以华山镇得名)、沛铜(新设县,沛县东南部、徐州西北部)3个不完整县。

四专区:辖南乐、清丰、濮阳、昆吾(新设县,为原濮阳东南部)、高陵(新设县,原滑县北部)、滑县、卫南(新设县,原滑县南部)7个完整县及内黄、浚县、延津、长垣4个不完整县,此外有濮阳、道口两市,直属专署。

五专区:辖南峰(新设县,菏泽西北,东明东北)、菏泽、定陶、曹县、复程(新设县,原曹县东南部)、齐滨(新设县,原曹县西北部)6个完整县,及东明、东垣(新设县,原东明、长垣各一部合成)、考城、民权、虞城5个不完整县。

六专区:辖通许、杞县、睢县、太康、淮阳5个不完整县,及扶太西(扶沟、太康、西华三角地带)、杞睢民(杞县、睢县、民权三角地带)两个办事处。

行署直辖市:济宁、菏泽。

边区政府直辖市邯郸,为边区政府所在地。

限于篇幅,这里只介绍这两个敌后根据地,晋察冀边区是模范根据地,晋冀鲁豫边区是最大的敌后根据地,最具代表性。其他抗日根据地在此不一一赘述。

①②孔庆泰编:《国民党政府政治制度档案史料选编》下册,安徽教育出版社1994年版,第417、417页。

③参见雷云峰主编:《陕甘宁边区史》抗日战争时期(上),西安地图出版社1993年版,第17-18页。

④参见魏宏运主编:《华北抗日根据地纪事》,天津人民出版社1986年版,第548-552页。

二、延安时期行政督察专员公署的性质和专员的职权

专员公署的性质,经历了一个发展过程之后而被法律确定下来。杨永华先生在其所著《陕甘宁边区法制史稿》中将专署的确立过程,以《陕甘宁边区行政督察专员公署组织暂行条例》的公布和《修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例》的公布为界,分为三个阶段,笔者以为这一分法较为合理,它清楚地反映了这一制度的变化趋势。

从1937年5月至1940年12月为第一阶段。在这一时期,专员公署是作为传达和督察质的机关存在的,即把边区政府的政策、法令和指示,传达所属各县,代表边区政府对所属各县行政事宜进行督察。专员公署的这种性质,在《陕甘宁边区会议及行政组织纲要》中规定得十分清楚,“边区政府与县之间设行政专员,为传达并督察的机关。”当时,西北办事处确立专员公署的这种性质,是从加强对偏远县份工作的指导来考虑的。

从1940年12月到1943年2月为第二阶段。《陕甘宁边区政府令》(1940年12月25日)和《陕甘宁边区行政督察专员公署组织暂行条例》规定,“边区政府得划定所属偏远之二以上县份为一行政分区,设置行政督察专员公署,督察及指导该分区各县行政事宜。”①在这一阶段,法律不仅保留了专员公署的督察性质,而且规定了专员公署指导所属各县行政事项的性质。

从1943年2月以后为第三阶段。1943年2月公布的《修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例》第一条规定:“边区政府将边区所属县(市)划分为五个行政区,分设行政督察专员公署,为边区政府代表机关。”②《陕甘宁边区政纪总则草案》重申了这一性质,该草案第十条指出:“专员公署为边区政府的代表机关。依据边区政府的命令与指示,领导督察所属各县(市)政府及边区驻分区的附属机关。”这个时期,法律把专员公署的督察和指导的性质升格,最终确定了专员公署作为边区政府代表机关的性质。边区政府之所以确定专员公署这种性质,是在总结工作经验的基础上,从边区政府无法直接领导各县(市)的情况出发,把专员公署变为边区政府的代表机关,直接领导各县政务,确保政令的畅通和切实执行。

由于专署性质的逐步演进,故专署人员的配置,也随着专员制度的不断完善而不断增加,而且在各抗日根据地情况也不尽相同。但毫无疑问,专署机构在日益走向完善。

最初,专署人员的构成十分简单。根据1938年2月15日《陕甘宁边区政府命令(第三号)——关于边区行政组织的编制》规定的专署人员配置:专员兼县长一人,秘书两人,署员两人,特务员一人,勤务兼通讯一人,马夫一人,伙夫一人,仓库主任一人,共计十人。③但随着根据地的发展,专署机构也有了相当的发展。1941年11月边区第二届参议会通过了《陕甘宁边区行政督察专员公署组织暂行条例》,该条例规定,“专员公署设秘书室、民政科、财政科、教育科、建设科、粮食科、保安科”。这样,即使不算副专员(有的专署不设副专员),六科人员加上专员、秘书室工作人员,总计至少有26人。④

各敌后抗日根据地由于环境特殊,专署建制较陕甘宁边区规模更大。1940年5月2日,晋察冀边区行政委员会公布的《晋察冀边区行政督察专员公署组织大纲》规定:专署“设秘书室、民政、财政、教育、实业、地政”各科及司法处,另“为适应战争环境起见,并得设警卫队”,“负保卫专员公署之责”,共设一室五科一处一警卫队。另外,专署尚有边区委员会未规定人数的视察员,再加上专员,专署至少应有工作人员72人,其中行政工作人员至少应有36人。⑤其他敌后抗日根据地专署设置及规模大致与晋察冀边区相同。

1941年10月,中共中央采纳李鼎铭先生的提案而实行精兵简政,各抗日根据地专署机构遂逐步精简。陕甘宁边区政府于1943年2月25日颁布了《修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例》(以下简称《修正条例》),调整了专员公署组织机构。《修正条例》规定,专员公署在专员(必要时设副专员)领导下,设政务秘书、事务秘书各一人,襄助专员处理日常政务和事务,并设第一、二科和保安科,分管民政、教育、财政、建设及保安工作,比原来的设置紧缩了很多。各敌后抗日根据地也坚决贯彻精兵简政政策。根据1942年12月15日太岳行署所辖专署的资料显示,当时专署的机构有办公室、水利科、总务科和司法科,另设秘书长,机构亦十分简单。直到精兵简政工作基本结束后,专署机构又有所恢复。1943年12月,太行区专署的机构就比以前有所增加,设有办公室、民教科、财政科、建设科、司法科、训练班,专员下有秘书主任,已经较完备了。到1945年7月以后,专署的机构就相当完备了。

在专署中,专员有处理如下事宜的职权:(l)随时考察及督导所属各县地方行政规划与创办分区内各县应兴应革之事项。(2)巩固分区地方治安,部署分区抗战工作。(3)督察所属各县经费之收支情形。(4)召集分区行政会议。(5)关于所属各级公务人员之考核。(6)关于所属各县争议及有关事项之处理。(7)推行边区现行法令。⑥另外,专员有权调遣本区内保安及地方自卫军,于必要时得请调正规军协助;专员应亲自轮流巡视各县;专员对所属各县所为之命令或处分,如认为违法或不当时,得撤销或纠正之(须呈报边区政府备案);专员还得兼县长。在“精兵简政”期间,专员的职权又得到了增加。1943年3月25日颁布的《修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例》规定,行政督察专员公署“为边区政府的代表机关”,“为适应抗战环境,在军事隔绝期间,专员得独立行使职权,但经过事项,须于事后呈报边区政府备查”。⑦

各抗日根据地由于处于敌后,其行政机关常常处于游击状态,因而专员有相对陕甘宁边区不同的职权。例如,《晋察冀边区行政督察专员公署组织大纲》就有以下几项不同于陕甘宁边区专员的职权。(1)专署于不抵触中央及边委会之法令范围内,得制定单行规则或办法(呈边委会备案);(2)专署如因战争关系,与边委会失却联系时,得代行边委会职权(但于战争结束后,应将各项处置办法补报边委会备案);(3)关于辖区内第二审民刑案件之监审(此审有最后决定权)及军法案件之判处事宜。⑧这些职权有利于专署在非常情况下发挥其独自决策的作用。

①②中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第212、215页。

③陕西省档案馆、陕西省社会科学院编:《陕甘宁边区政府文件选编》第5集,档案出版社1988年版,第207页

④中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第213页。

⑤中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第255-256页。

⑥陕西省档案馆、陕西省社会科学院编:《陕甘宁边区政府文件选编》第5集,档案出版社1988年版,第8页。

⑦中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第215-217页。

⑧中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第255页。

三、延安时期行政督察专员制度的体制创新

延安时期的行政督察专员制度源于国民政府。陕甘宁边区政府成立后,依据国民政府地方行政管理机构形式,也设置了行政督察专员公署这一层级。这样设置增加了行政管理层级,降低了行政管理幅度,提高了行政管理效率,因而受到了欢迎。各抗日根据地也广泛设立这一层级,并为战胜抗战的艰苦环境起到了积极的作用。当然,延安时期的行政督察专员制度并非照搬国民政府,而是加以创新,赋予它新的内容,形成了新的特色。

第一,延安时期的专署既坚持首长负责制,又坚持民主集中制的原则。国民政府专署领导体制规定只设专员一人,其目的在于突出专员之权,提高工作效率,革除国民党官僚机制效率低下的弊端。1936年10月,行政院颁布的《行政督察专员公署组织暂行条例》说明设置专员的目的在于“整顿吏治,绥靖地方,增进行政效率”。但事实上,国民党的专员要么大权独揽,要么不督不察,并未改变其行政效率低下的弊端。而延安时期的大部分专署都设置有副专员,它有利于协助专员开展更多的工作,同时,在战争环境下设置副专员更有利于应付突发事件。专署还设立专员公署政务会议,由专员、政务秘书、各处长组成,专员为当然主席。专署辖区内的重大决策,由专员公署政务会议决定,必要时须召集驻在该分区之驻军首长及边府各附属机关负责人参加,重大问题由政务会议讨论决定,发生意见分歧时,专员有决定权。这是民主集中制在专署中的集中体现。

第二,延安时期的专署坚持党委一元化领导,专署必须受同级党委的领导。陕甘宁边区各专署建立之后,中共中央先后健全了同级党委,设立神府分委、关中分委、三边分委、陇东分委、洛川特委、绥德地委、延属地委等党的组织,领导同级政府机构。1942年9月1日,中共中央政治局《关于统一抗日根据地党委的领导及调整各组织间关系的决定》中明确规定:党是无产阶级的先锋队和无产阶级组织的最高形式,它应该领导一切其他组织,如军队、政府与民众团体。在抗日根据地,党的委员会统一领导一切,为该地区最高领导机关,“统一各地区的党政军民工作的领导”。①决定发出后,在各抗日根据地都得到了认真的贯彻,并先后建立了党的一元化领导体制。例如:中原局向华中各抗日根据地党政军领导机关发出指示:“加强全党团结,贯彻党的领导一元化”,“每一军区,每一分区必须根据中央指示,承认一个比较优秀一点的同志为领导中心,并且把党的领导一元化,从各区党委贯彻到各地委以至各县、各区。”②陕甘宁边区正是通过各分委、地委、特委对各专署实行有效的领导。各抗日根据地的党组织挑选了大批优秀共产党员,去担任从边区政府到乡村基层政权的各级领导干部,加强对边区、专署、县、区、乡政权的有效领导。

第三,延安时期专员、副专员由边区政府任命,受边区政府和同级党委领导,从根本上杜绝了国民政府地方上以军干政的现象。国民政府的专员最初为国民党的党政委员会分会委员长,它的上级是蒋介石以总司令名义兼委员长的党政委员会。蒋介石在设立党政委员会时,将其作用就讲得很明白:“把党务和政治的一切问题归纳在本会指导之下来负责,并由本主席兼总司令的名义来负这个责任,处置一切。”③1934年11月29日的《戒严法》规定:戒严时“地方行政事务及司法事务,移归该地最高司令官掌管。其地方行政官及司法官应受该地最高司令官之指挥。”④因而专员多为该地区的军事长官,这样就容易在地方上形成以军干政的现象。延安时期专员、副专员由边区政府任命。《修正陕甘宁边区行政督察专员公署组织条例》第四条规定:“专员公署设专员一人,必要时得设副专员一人,均由边区政府任命之。”⑤专员、副专员对边区政府负责,从而从制度上避免了以军干政的混乱。当然边区也有驻军军事长官兼专员的,如陕甘宁边区的绥德专员王震,就是八路军驻边区的将领,但他同时必须坚持党委一元化领导,必须受中共绥德地委的领导,不可能出现以军干政的现象。

第四,延安时期各边区赋予专署较独立的地位和决策权。抗战时期,除陕甘宁边区较稳定外,其他各敌后抗日根据地长期处在战争环境下,因而赋予专署相对独立的地位和决策权甚为必要。如前面所讲的晋察冀边区专员的某些职权不同于陕甘宁边区,就是其环境的特殊决定的。敌后抗日根据地各辖区时常会被分割,而专署辖区较小,基本上能够联成一片,便于实行有效的领导,成为一个独立的战斗单位。众多稳固的专署的存在,对边区政府起到了拱卫作用,同时也是中国共产党能够实施局部执政的重要基础。

第五,布置与检查工作,实行上下结合形式。所谓上,是指专员公署召集县、区长联席会议。这种会议议决事项,须随时呈报边区政府备案。所谓下,即实行巡视制度。专员应亲自定期巡视各县,调查民情,检查工作,并将巡视结果呈报边区政府备案。前项巡视,专员如因故不能实行时,得由副专员或政务秘书、处长代理,无副专员者,由专员指定政务秘书或处长代理。这种形式既能够使边区政府充分了解各专署的实际情况,又能使专员勤于政事,充分体察民情,使专署的工作更加具体、实际。专署的这种廉洁、高效的工作状况是党局部执政政府工作状况的一个缩影。

①中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13册,中共中央党校出版社1991年6月版,第427页。

②中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》3,解放军出版社1994年版,第45页。

③蒋介石:《对汉口政委会的演说》(1932年8月)。

④转引自陈瑞云:《现代中国政府》,吉林文史出版社1988年版,第310页。

⑤中国社会科学院法学研究所编:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》第2卷,中国社会科学出版社1981年版,第216页。

四、党在延安时期实行行政督察专员制度的历史意义

党在延安时期实行行政督察专员制度,并不断创新,对保证抗战的胜利以及新民主主义革命的胜利都有着重要的历史意义。

第一,专署辖县适度,便于实施有效的领导。以下是晋察冀抗日根据地和晋冀鲁豫抗日根据地专署辖县的有关情况:

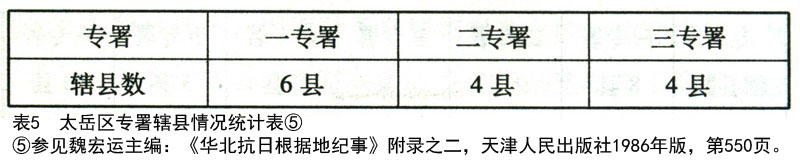

见表1——表5

通过上述五表的考察表明,专署辖县一般为7个左右,辖县超过10个或少于4个的情况较少。比起一省辖数十个县,甚至逾百个县的情况,专员公署的辖区幅度是适宜的,管理也是有效的,尤其是在集中人力、财力、物力支援抗战的过程中,起到了积极的作用。中国以贫弱的国力抵抗强大的日本侵略者,必须要有效地动员一切力量,而专署在组织机构上的简捷,领导和管理上的高效,正适合了抗战的需要。

第二,专署在抗战中日益壮大,成为根据地政权体系中极为重要的一个部分。在军事上,它是一个军分区单位,在军事斗争中可以独当一面;在行政上,能够对辖区各县实施有效的管理。同时,在经济建设、社会改革、社会管理、文化教育和卫生事业方面,专署同样是重要的组织者和领导者。

第三,专署是抗日的坚强堡垒和重要阵地,是新民主主义政权建设和制度建设的重要组成部分,各专署为革命储备和培养了大批优秀人才,也积累了政权建设的宝贵经验,为抗日战争的胜利乃至新民主主义革命的胜利都发挥了重要的作用。

第四,行政督察专员制度为建国后确立地方行政管理制度提供了有益的借鉴。在新民主主义革命取得全面胜利、筹建新中国之际,中国共产党在制度方面宣布废除国民党的政治制度,但专员制度被保留了下来。建国后,行政督察专员公署改称专员公署,后成为现行地区行政公署,一直存在至20世纪末。

(西北大学 华小勇)