第十一章 边区工业体系的建立(上)/第二节 边区的公营工业/三

三、化学工业

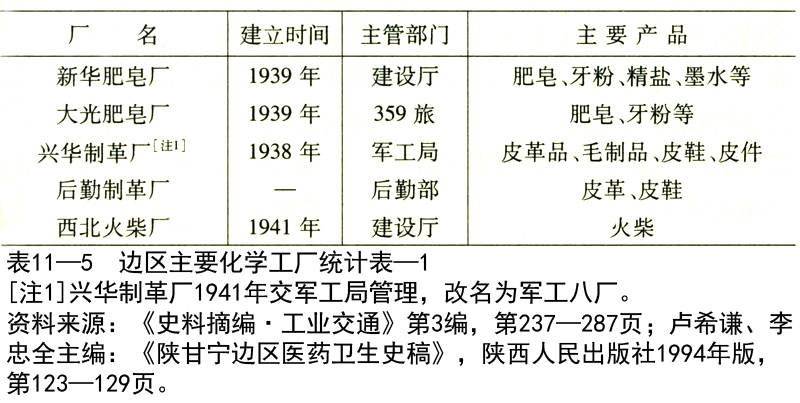

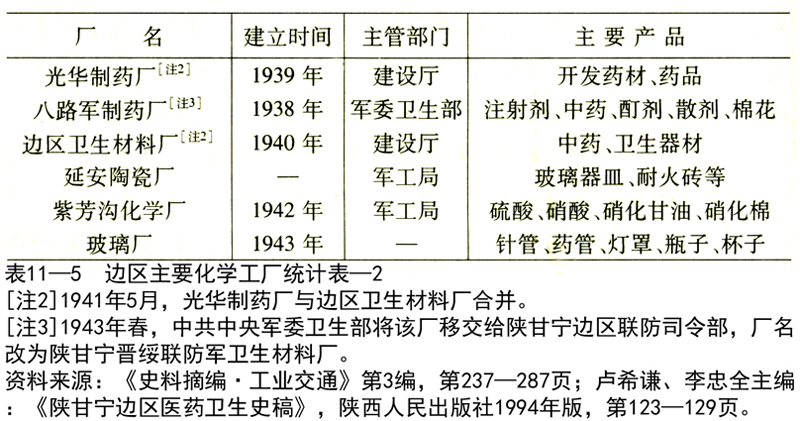

在遭到封锁后,化学药品特别奇缺,边区科学技术人员利用有限的资源和简陋的设备,从实际出发,克服重重困难,解决了一系列难题,建立了边区的化学工业。边区的化学工业包括基本化学、陶瓷、玻璃、肥皂、制革、制药和火柴等领域。表11—5是边区(包括军工局主管的工厂)主要化学工业厂家的统计。

下面我们主要对边区在化学工业方面的成就进行论述。

基本化学工业。边区的基本化学工业生产主要由军工局下属的紫芳沟化学厂来承担。该厂是由军工一厂析出,1942年独立建厂。主要产品有盐酸、硫酸、硝酸、酒精、乙醚、药棉、无烟药、雷汞、雷银、雷管、火帽、底火、拉火、钞票纸、氯化钾、焦煤油、磷、碳酸等。这些产品既解决了边区兵工厂的需要,而且保证了火柴制造的需要,解决了边区火柴供应的问题。在边区工业发展中,紫芳沟化学厂取得了一些标志性的成就,如生产出纯度达98%的酒精,满足了制造乙醚的需求;1941年9月,试制硝酸、硫酸成功,1942年2月投入生产,每天可生产硫酸136—227公斤,硝酸54公斤,基本上满足了生产的需要;1943年8月开始生产硝化棉,日产32公斤;9月,开始生产硝化甘油;用40%的弱棉和60%的硝化甘油制成双基药,每天可生产32公斤;1944年用电解法试制氯化钾成功,日产量2公斤。①这些成就的取得,不仅为其他工业生产提供了原料,而且体现了边区科技人员在艰难条件为科学献身的精神。

玻璃、陶瓷工业。玻璃、陶瓷在边区民用、军事方面都有重要的意义。1942年延安自然科学院科技人员经过长期的试验,制造玻璃取得成功,1943年建立了玻璃厂,可以生产十五、六种产品,如针管、药管、玻璃瓶、烧瓶、漏斗、玻璃棒、比重表、灯罩等。②玻璃工业的建立在医学上的意义更大,每年可生产针管、药管十几万个,痘苗管3—5万个。通过技术人员的努力,玻璃制品的质量也有一定的提高,“虽然不能和舶来品相比,但比之西安产品,毫无逊色。”③

延安陶瓷厂的主要产品为耐火材料和耐酸材料,解决了边区炼铁、炼焦、制磷、“三酸”的制造等材料的问题。此外,产品还有卫生工具、电工用具和少量的日用品等共计200余种。④民用陶瓷主要由衣食村建华瓷厂解决,产品有缸、瓮、盆、罐等。

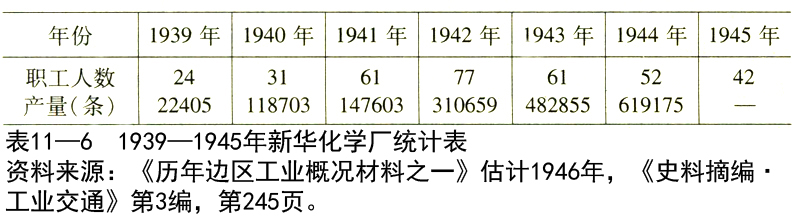

肥皂工业。新华化学厂是边区以生产肥皂为主的工厂,其前身为边区工人学校的肥皂作坊,1939年改组为新华肥皂厂。1939年至1945年发展情况如表11—6。

边区的肥皂生产量逐年增加,到1944年时,“肥皂除了全部自给外,且有一部分输出境外。”⑤除了新华厂外,八路军359旅在绥德创办了大光肥皂厂,主要供给部队和当地居民肥皂的需求。

皮革工业。边区的皮革工厂主要是兴华制革厂和后勤制革厂。兴华制革厂创建于1938年9月,隶属于建设厅,是营业性质的工厂。1941年秋移交军工局,改称为军工八厂,转为供给性质,1942年与军工六厂(生产军鞋)合并。产品以鞣制各种皮张、生产皮鞋、皮带等为主。如1942年的主要产品及产量是:鞣制山羊皮12700余张,绵羊皮革4600余张,牛皮革365张,羔皮91张;圆口皮鞋376双,大底鞋1177双,布鞋9067双,布帮皮底鞋1078双,皮腰带1500条,枪皮带1340条,干皮带337条。另外,生产皮胶1900余斤,条毡591条,毛包口袋713对和其他皮件。⑥后勤制革厂也以鞣制皮张和生产军用皮革制品为主,1943年鞣制各种牛羊皮2000余张,生产大底皮鞋1000余双,各种军用皮件26种,2万余件。⑦边区皮革工业的发展,不仅对军事、民用的需要有很重要的意义,而且对运输业和其他工业的发展提供了配件和原料。

制药工业。1941年,八路军制药厂(对内称十八集团军化学制药厂)有了很大的发展,仅秋季完成的生产量包括丸片剂壮尔神、汗必灵、咳利痰尽等药品20余种,6000余磅;注射剂葡萄糖、盐化钙、福白龙、安那加等1.4万支;其他药品如酊剂杏仁水、小苏打、碳酸镁、沉降碳酸钙、人造自来血1600磅,脱脂棉2000余磅。⑧到1942年有了很大的发展,有各类人员(包括技师、管理人员、工人和学徒)120人;设备包括丸筛6付,注射剂制造工具1套,弹花机1架,压片机4架,酊剂漏桶2个;全年可生产注射剂1万盒(每盒10支或5支),中药2万磅,其他酊剂、散剂50磅,脱脂棉2000磅。⑨1943年春,中共中央军委卫生部将该厂移交给陕甘宁边区联防司令部,厂名改为陕甘宁晋绥联防军卫生材料厂。1944年制成的新药有:(1)葡萄糖,用洋芋淀粉制成,以前只能做粗制品,做内服用,现可供注射用;(2)小苏打,是用马牙碱做原料制成,以前用二氧化碳如饱和碱液内可得小苏打,现在不用二氧化碳,也可得到92%以上的成品;(3)肝脏制剂,补血良好注射液,成品经医院检验效果良好;(4)肠线,由羊肠抽出的纤维素,做外科缝合线用;(5)碘化钠,为解凝剂,另外有治皮肤、疥疮等新药。⑩到1944年5月,制造药品200余种,根据当时的统计,部队中历年使用该厂的药品平均占86%。(11)对于制药厂做出的成绩,八路军总司令朱德给予了高度评价,他说:“你们的药厂已建立起来社会主义前途的基础,是科学做基础的,又采取了陕北落后的地点和条件,利用新旧兼用,中西并用的发展,是最实际和最有前途的。”(12)

1942年6月,医科大学药科独立出来,与八路军制药厂合作,成立了药科学校,为边区医药工业的发展培养专门人才。(13)

①《紫芳沟化学厂》,《革命根据地军工史料丛书·陕甘宁边区》,第207—208页。

②《陕甘宁边区玻璃陶瓷工业迅速发展》,《解放日报》1944年5月13日。

③《模范工程师林华同志与群众结合建立边区玻璃厂》,《解放日报》1944年5月11日。

④《陕甘宁边区玻璃陶瓷工业迅速发展》,《解放日报》1944年5月13日。

⑤西北局调查研究室:《边区经济情况简述》1948年2月19日,《史料摘编·工业交通》第3编,第238页。

⑥《军工红八厂检查工作简明报告》1943年3月15日,《革命根据地军工史料丛书·陕甘宁边区》,第28—30页。

⑦《皮革厂出品结实美观工人团结互助工作效率提高》,《解放日报》1944年5月10日。

⑧《八路军制药厂秋季生产胜利完成》,《解放日报》1941年10月31日。

⑨《八路军制药厂发展概况一览表》1942年11月10日,《史料摘编·工业交通》第3编,第281页。

⑩《留守材料厂自制葡萄糖小苏打》,《解放日报》1944年5月22日。

(11)卢希谦、李忠全主编:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,第128页。

(12)刘鲁亚:《八路军卫生材料厂的创办与发展》,《陕西文史资料》第20辑。

(13)《药科学校成立》,《解放日报》1942年6月16日。