第三章 组织起来 开展变工互助:第三节

第三节 劳武结合 亦农亦兵

陕甘宁边区农业互助合作运动取得的巨大成绩和丰富经验,为烽火连天的敌后抗日根据地树立了光辉的榜样,提供了宝贵的借鉴。

敌后抗日根据地的条件,比陕甘宁边区更困难,不但有严重的战争,有些地方还有严重的灾荒。“粮食是我们的生命,也是敌人的生命。”①因此,“粮食争夺是敌后斗争的焦点。”②——这是敌后抗日根据地军民从火与血的战斗中总结出来的经验。所以,在那里,在生产运动中,许多地区都根据当地的实际情况,提出了战斗口号:

“一颗粮食,一线生命,一颗粮食,一分抗战力量。”③

“七成熟,八成得,粮食就是命根子。”④

“‘快割、快打、快藏’,‘熟一地、割一地’,‘割一点、打一点’,‘收一点、藏一点’。”⑤

…………

因为,日本帝国主义采取“以战养战”的战略方针,对我敌后抗日根据地进行疯狂“扫荡”,大肆抢夺物资,主要对象是粮食。同时,敌人企图摧毁我解放区军民的生存条件,制造“无人区”,主要对象也是粮食。正是这样,在敌后抗日根据地,无论是游击区,还是巩固区,无论是山区还是平原,农民进行耕种时,敌寇就用尽办法来捣乱,农民进行收获时,敌寇就使尽手段来抢夺,农民进行收藏时,敌寇就施尽毒计来破坏。特别是产粮区,在日本帝国主义的所谓“确保农产”的口号下,往往又是敌寇反复“扫荡”、疯狂“青乡”、残酷“蚕食”的重点。在这激烈、尖锐、紧张的民族战争和生产斗争交错一起的敌后环境下,组织农民群众进行生产,更是个艰巨、细致、复杂的工作。没有比较大规模的劳动组织,或者劳力不与武力紧密地结合起来,繁重而又紧迫的生产与战斗的任务,就无法完成。因而,它要求农民群众在生产上实行军事化,即以战斗的精神,集体的行动,在武装力量的保护下,抢耕、抢种、抢收、抢藏,与敌人进行“寸土必争”、“粒米必争”。所以,那里的劳动互助有自己的特点。

在党中央提出的“劳力与武力结合”、“战斗与生产结合”的方针指导下,敌后抗日根据地的广大农民群众,充分发挥了他们的革命精神和聪明智慧,在革命战争和生产斗争的实践中,在“组织起来”的广阔道路上,在人民军队的帮助下,创造了许许多多既便于进行生产又便于进行对敌斗争的所谓“镰刀与地雷结合”,“锄头与枪杆结合”的变工互助组织形式,为农业大生产运动又开辟一条新路。因此,每当农忙季节来临之际,在敌后抗日根据地的村村寨寨,男男女女,老老少少,满山遍野摆开了最愤激最紧张的战斗与生产场面。“快收快打快装,不让敌人抢走一颗粮。”“地雷是个大铁瓜,满山遍野埋上它,大吼一声震天地,鬼子脑袋开了花。”……的战斗歌声,正是当时这实况的写照。

劳武结合变工互助的办法是多种多样的。根据晋绥边区的经验是:将民兵和庄户混合编组。它既是劳动团体,又是战斗单位。参加的成员,既是变工组员,又是民兵成员。民兵为掩护庄户进行生产和参加作战时误下的工,一律由变工组来解决。民兵完成任务后,自己又投入变工组生产。作战与生产都统一计工。同时,他们又将所有的变工组成员都变为对敌斗争的战斗员,即男女老少都学会使用地雷——在庄稼地、晒谷场、山坡顶、川道口、大道旁、小路边、村子里、院子内……埋上它,杀敌寇。搞爆炸与生产也统一计工。这样一来,农民群众自卫的能力更加强了,对敌斗争的信心更提高了,大伙儿的生产情绪更高涨了。他们说得好:“劳力武力结合起来,生产又打仗,吃饱穿暖保家乡!”

晋西北区宁武县著名的劳武结合模范村——新屯堡(游击区,离敌据点很近),1942年,因为没有组织变工互助,没有实行劳武结合,敌人来骚扰了,全村曾被抢走58石粮食。1943年,在出色的边区劳动英雄与民兵英雄张初元的积极带动下,全村组织了13个变工组,实行了劳武结合,民兵提出:“不让敌人抢走一条牛”;变工组保证:“不荒民兵一垧地。”结果,敌人虽然又来捣乱了,但全村只被抢走两石粮。而且,这一年全村喂了35头猪,全部自己吃了,没被敌人抢去一头。而敌人尝到的则是变工队员们“种”的“铁西瓜”!这样,新屯堡——这个小山村的劳武结合变工互助组织,在斗争中产生、成长,又在斗争中发展、壮大了。1944年,全村已有28个人学会造爆破管,58个人学会埋雷,13个变工组中,不仅有了埋地雷的人,而且都有了会造爆破管的人。此外,他们还组织起一个妇女爆炸组与一个儿童爆炸组⑥。真是全村男女老少,“人人会生产,个个会战斗”。成了劳武结合变工互助的英雄模范村,受到了边区内外农民兄弟的热烈赞扬。

晋察冀边区农民群众在革命战争和生产运动的实践过程中,对劳武结合拨工互助不断创新,不断发展,创造了各种各样形式的劳武结合拨工互助,如:在敌我斗争的第一线,组织群众抢种抢收的大拨工;在游击区,游击小队与拨工组织结合;封锁沟墙两边的拨换工;军民之间的拨工互助……同时,在农忙季节里,在战斗紧张时,拨工队还创造了完成赶耕抢种的新办法,如:上地带武器,加强岗哨和侦察工作,随时应付作战;先种大道边,后种山沟,先种村周围,后种远处;体弱的种山沟地,年轻力壮的抢种大道边地……这样就能更有力地打击了敌人的骚扰,更有效地保障了群众的生产。如1943年秋收期间,敌人“扫荡”北岳区,疯狂叫嚷“要抢阜平沙河滩的稻”。军民则发出钢铁誓言:“抢回沙河稻,饿死老洋鬼!”“变稻田为战场,活埋小东洋!”于是,河岸滩滩村村,男男女女齐动员,“镰刀磨快,地雷锁道。”组织抢收大拨工,分成班、队、大队;并规定:收割的人分三成或分一半稻,紧急时谁抢了算谁的。“反正不叫敌人抢去。”正规军、游击队侦察警戒掩护,群众每晚冒凉水过河,先从距敌远的、长的强的庄稼割起。一片突击,结果,9,774亩庄稼抢收回来了8,245亩,而且“收了就打,打了就坚壁,坚壁了又种上麦。”真是“又忙又火红”。据统计,由于实行了劳武结合的变工互助,尽管敌人如何丧心病狂的抢夺,但全区平均85%以上的粮终被我们抢收回来。

敌后抗日根据地以劳武结合为基础的农业互助合作运动,经过1943年重点示范取得了丰富的经验之后,1944年便进入了普遍发展的阶段,取得了巨大的成绩。1944年5月26日的《解放日报》发表题为《敌后根据地生产运动的开展》社论指出:“自从去年十月一日我党中央发布发展生产的指示⑦以后,敌后各抗日根据地即着手准备大规模的生产运动。许多地区举行了战斗劳动英雄大会,奖励了大批的战斗英雄和劳动英雄,总结了他们的经验,确定了推广劳动互助、劳力与武力结合的方针,并订出1944年生产的目标。……由于这些准备工作做得好,所以一到春耕开始的时候,各抗日根据地的生产运动便蓬勃地开展起来了。各种劳动互助组织,如变工队(晋西北)、拨工队(晋察冀)、搭工队(山东)、换工队(苏北)等,纷纷涌现。经过冬训的民兵,踊跃地参加了劳动互助组织,成为它的战斗骨干。不仅男女老少、人工牛工,都变起工来,而且站岗的工和耕种的工,也变起工来。这种劳动互助、武力与劳力结合的组织,一村一村的推广,联合起来建立了许多村子的‘联防’(晋察冀)和‘连环哨封锁线’(晋西北)。敌人侵扰一村,村内民兵立即起而阻击,掩护群众转移,其他各村民兵,亦即火速集合援助。敌人抢夺耕牛,民兵即截击夺回。民兵在敌人据点周围安放地雷,和打击出来的敌人,敌人吃了亏,便心惊胆战,不敢随便出来,我根据地,特别是边缘区人民,有了这样的组织,所以能够抓住空隙,抢耕抢种,往往一直耕到敌人碉堡前面还不肯休,使敌人缩在碉堡里束手无策。敌寇千方百计想把我们根据地变为‘无人区’,我军民则不容寸土荒芜,现在抢耕抢种,以后还要抢锄抢收。经过了这样艰苦卓绝的斗争,敌后各抗日根据地的春耕,大都胜利地完成了。”

在这一年的护麦斗争中,华北各抗日根据地,更是取得了“空前未有的成绩”。在劳武结合变工互助的基础上,群众又进一步实行细密分工,男女老幼都组织起来,“男人割麦拔麦,妇女做饭送饭,帮助打麦晒打,儿童赶牲口上场,老汉留家照管。”形成了一个组织严密、分工合作、团结友爱的战斗大集体。因此,麦收突击比往年一般要快一倍,过去要用十天的,今年只用五天,有的甚至只需三分之一的时间。“北岳区若干万亩的麦子,平均七天之内收打埋藏,全部完工。”⑧在华中解放区,劳武结合拌工互助保卫麦收的斗争,同样有许多“惊人的事迹”。过去平均十天才能收完麦子,现在拌工队能在五天内收好。这个新的集体劳动,激发了农民群众很高的生产与战斗热情。“连有的市镇商人也停业几天,下乡参加拌工。”

苏中三分区,1944年在紧急准备反“清乡”反“扫荡”中,民主政府对夏收提出“劳动与武装结合,动员全民,组织抢割抢收、抢藏的拌工队”的战斗号召之后,全区立即普遍组织起来,以民兵为骨干,以村为单位,抢割、抢收、抢藏。在边沿区,特别是反伪化斗争最激烈的据点附近,则“民兵武装警戒据点,全乡壮年男女则组织抢割;外乡民兵也参加大队,帮助边乡群众,挺进到敌伪碉堡附近,抢割麦子。”如靠近敌伪军据点的泰兴县严徐庄,在主力军和游击队的配合下,在各中心乡民兵的帮助下,由1,285名民兵组织“抢割大队”,于5月21日拂晓,一手拿农具,一手持武器,到敌伪碉堡一里路内抢割。经过一场激烈的战斗,我军民在当天除了“毫无损失地抢割了652亩麦子”外,还毙伤伪军40余名⑨。这些惊人的奇迹,又表现了敌后抗日根据地的人民,在共产党领导之下,依靠集体的力量,是有办法克服一切困难和争取胜利的。因此,广大农民群众的生产与战斗情绪就更加提高了。“许多村子建立了催人早起的钟和鼓。村与村,组与组,甚至父与子都有竞赛。”⑩

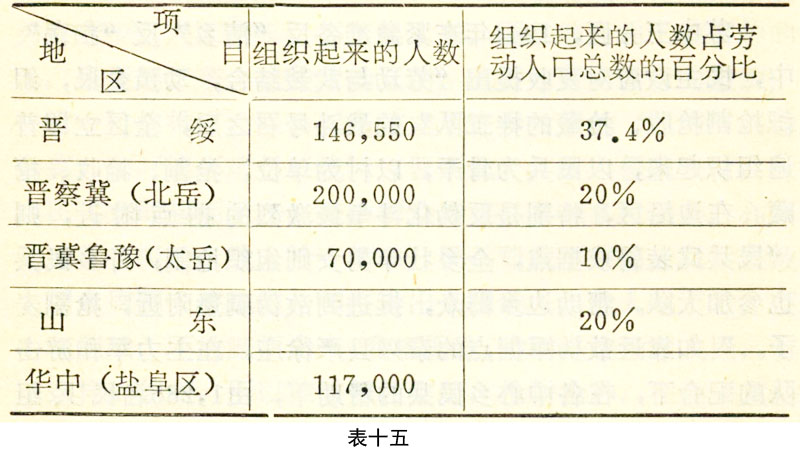

据不完全的统计,在1944年这一年内,仅华北、华中敌后抗日根据地的5个地区,就有533,500人参加劳武结合变工互助。各地组织起来的人数占劳动人口总数,最高的为37.4%(如晋绥),最低的为10%(如北岳)(详见表十五)(11):

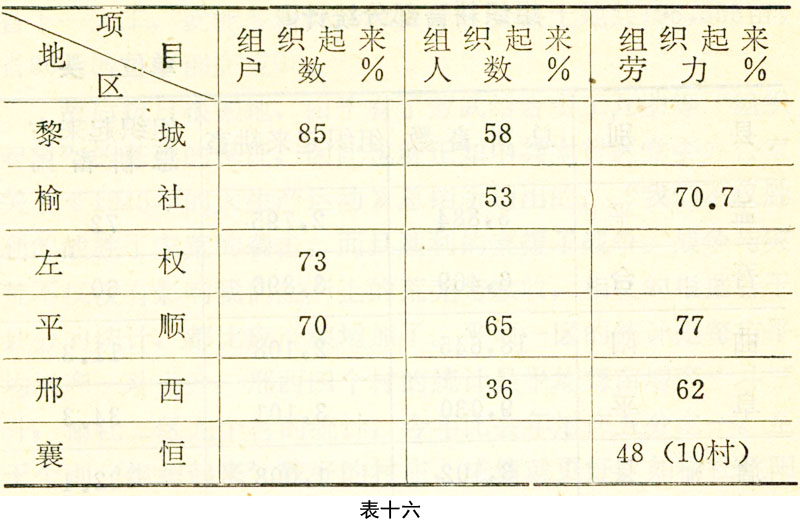

1945年,抗日战争即将取得胜利,农民群众的生产情绪更是日益高涨,参加劳武结合变工互助的人数越来越多,组织起来时规模也越来越大。仅据中共太行区党委办公室的调查材料,单黎城、榆社、左权、平顺、邢西、襄恒等几个县的统计,组织起来劳武结合拨工互助的户数、人数、劳力有如下的数量(见表十六)(12):

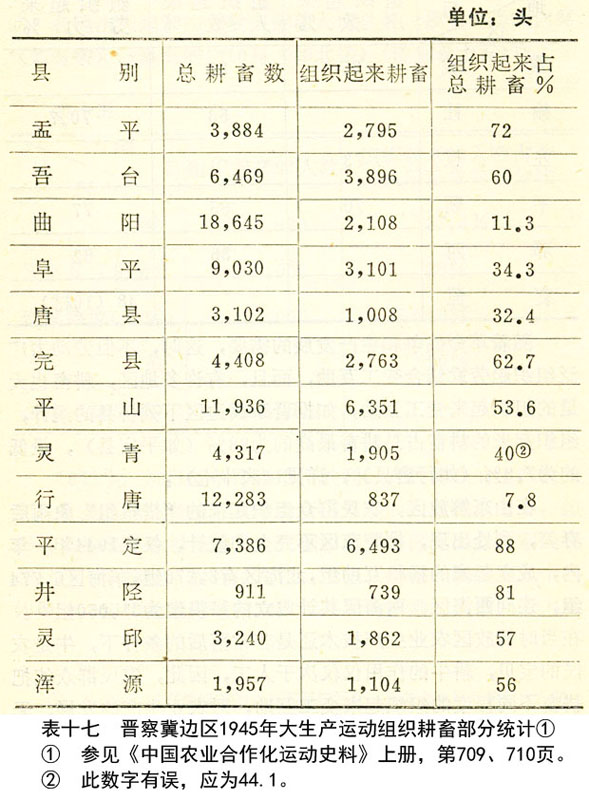

随着革命战争和生产发展的需要,这时,不但劳动力广泛组织起劳武结合变工互助,而且,有许多地区,耕畜也大量的组织起来变工互助,如据晋察冀边区下列各县的统计,组织起来的耕畜占总耕畜最高的为88%(如平定县),最低的为7.8%(如行唐县),详见(表十七):

在山东解放区,农民群众组织起来的“塔犋组”象雨后春笋,到处出现,据胶东区不完全的统计,仅在1944年一年内,成立起来的搭犋互助组,北海区有3,276组,东海区6,774组,连同西海区、南海区共计成立的搭犋组为31,050组(13)。在当时解放区农业生产技术还是非常落后的条件下,牛是农民的宝贝,耕牛的作用仅仅次于人工,因此,农民群众能把耕畜不同程度的组织起来变工互助,对农业生产的发展,无疑是起了很大的作用的。如据太行区左权县关于组织起来合理使用畜力的调查计算:全县5,139头牲口,如果能在秋收时省下一天工,就能多耕64,022亩地;全县土地共195,555亩,省30天即可全部完成(14)。

敌后抗日根据地,由于有了劳武结合变工互助等“组织起来”的基础的保证,因此也就正如中共太行区党委办公室关于《1945年的大生产运动》总结所指出的:“我们不仅胜利的战胜了灾荒的袭击,而且胜利的支援了战争。战争与灾荒不仅没有影响我们生产上的荒芜与歉收,相反的根据若干县分的统计,都比应产粮增加了。平顺一区的统计是每亩平均增产一斗七升;邢西四个村的统计是平均每亩增产一斗三升;榆社二区九个村的统计,今年比去年增产五分之一。至于个别‘组织起来’较好的村庄,成绩就更好。如榆社桃阳平均每亩增产三斗;左权土林背做到每亩增产六斗五升(小斗)。”(15)

劳武结合变工互助是党中央和毛泽东同志关于“组织起来”的伟大号召在战火纷飞、弹痕遍地的敌后抗日根据地的具体实现,也是解放区军民在革命战争中的伟大创造。它显示了解放区农业大生产运动的特点,体现了解放区军民在敌军围困的情况下,敢于斗争,敢于胜利,善于斗争,善于胜利的大无畏革命精神。它不仅仅使民兵和群众、军队和人民更加紧密结合起来,克服了在激烈的革命战争中,战斗与生产、生产与战斗的矛盾;而且把全体农民,不论男女老少,一齐动员起来,组织起来,武装起来,使之既能拿锄,也能拿枪,既能生产,又能战斗,从而形成了“个个是庄员,人人是战士,村村是堡垒,农地成战场”的全民皆兵,全民作战的人民战争的汪洋大海。这样,“就把日本侵略者置于我们数万万站起来的人民之前,使它象一匹野牛冲入火阵,我们一声唤也要把它吓一大跳,这匹野牛就非烧死不可。”(16)在铁的事实面前,就连那些骄横不可一世的日本帝国主义者,也不得不承认:“中共的特点是各种各样,而最本质的特点就是他们的民众武装。如果近代战争的特点是国民总力战的话,那么,中共战斗的特点,是最彻底的近代战争。”无疑的,敌后抗日根据地农民群众的“劳武结合”变工互助,正是在我们党领导下的民众武装的特点之一。这也说明了用毛泽东思想武装起来的解放区人民,“组织起来”,劳武结合所显示出来的威力是多么巨大,敌人是多么害怕!

① 《解放日报》1944年9月16日社论:《华北护麦胜利》。

② 《解放日报》1945年3月2日社论:《战斗与生产结合的经验》。

③ 刘雪初:《敌后我军怎样帮助人民生产》,《解放日报》1944年7月30日。

④ 晋察冀边区抗联会:《北岳区抢收抢种的经验》,《解放日报》1944年6月1日。

⑤ 《解放日报》1944年9月16日社论:《华北护麦胜利》。

⑥ 参阅《抗日战争时期解放区概况》,第105页;《中国农业合作化运动史料》上册,第629页。

⑦ 这是指中共中央1943年10月1日对党内的《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》的指示。

⑧ 《解放日报》1944年9月16日社论:《华北护麦胜利》。

⑨ 《苏中三分区晋遍组织拌工队》,山东《大众日报》,1944年6月19日,引自《中国农业合作化运动史料》上册,第698页。

⑩ 孙元范:《百炼成钢的晋察冀解放区》,《群众》第九卷第十九期,1944年10月15日出版,第847页。

(11) 见《敌后解放区的农业生产》,《解放日报》,1945年1月18日。原附注:太岳参加互助组织的人数是春耕时统计的。

(12) 见《中国农业合作化运动史料》上册,第506页。

(13) 《解放日报》1945年2月18日。

(14) 见《中国农业合作化运动史料》上册,第505页。

(15) 同上,第506页。

(16) 毛泽东:《论持久战》,《毛泽东选集》第479页。