其他文物

农工工具除过筑坑时遗弃的实用铁锸外,作为从葬之物的“明器”,见有铁锸、锛、凿、削和手锯等,无一不是脱胎于原物的缩小品。其中的手锯呈长条形,前端如楔,握柄稍稍上翘,似原来装有木柄。齿均匀而向前,符合使用原理。身宽1.92厘米、全长10.13厘米。

生活器具种类齐全、数量也多,当是日常生活丰富的反映。如炊具中最有代表性的是陶灶和灶上的一套蒸煮器模型。在一件长仅38厘米、高21.5厘米的马蹄形“圆头灶”上,前有火门,后竖蒜头状的烟囱。灶台上有两个火眼,前置陶釜、后放釜甑。通体素面,在灶面上没有鱼、铲之类的东西。同灶伴出的,往往还有陶井。圆筒状的陶井模型高16厘米,带口沿,下有底,内置提水用的小陶罐。灶和井的放置似乎向人们表示出,正处在使用的状态。

饮食器和盛器应有尽有,也是些汉代常见的器形。有铁釜、鼎,铜鉴、钵、鍪、盒、镜、舟形器,陶罐、盆、盂、甑、盘等。虽然全属小型之物,但造型真实,像炊煮器已用铁铸,而且形如原物。铁釜具有直口、圆肩、鼓腹、平底,腹部有一周突棱,左右对称地有一对带孔的小纽。显然便于坐在灶口上,也可穿绳吊起。但本身高仅10厘米,谁都知道是不能用来煮饭的;同样,铁鼎的形作深腹、圜底、三小足,一对附耳外撇,通高只有2.4厘米。

度量衡器中有成“等级差”的一套套铜量具和铜权、砝码,也是让人感兴趣的微型文物。铜量具一套,由大到小,分为五级。最大的一级量是个口大、底微小的圆筒状,外壁两侧各有一个半环纽。量口有一个“十”字梁,在量谷物时起到“概”的作用,保证双方公平[3]。这种双耳一级量,口径11.6厘米、通高8.7厘米。自二级到五级的量,是一种形式,即由双耳变成了仅有一只直柄,以便手持。体量由大到小,最低一级量口径只有3.1厘米、通高1.6厘米。这五级量的配比关系不明显,其中除量Ⅰ同量Ⅱ为10进位外,其它各级量只是大小有别,并不是10进位的量级关系。《汉书·律历志》:“量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。……以井水准其概,十龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,而五量嘉也。”现在看来,阳陵“五量”同样是模拟量器,并没有比率关系。

“半两”铜钱与铜带钩数量较多,前者往往是成串成堆的出土,后者作为衣饰自然是同俑群有关。铜钱面文突起,背光平,没有外郭,方孔,浇口犹存。尽管直径不过8~11毫米、厚0.1厘米、重仅337.5~612毫克,铸造得也是唯妙唯肖。“半两”二字虽小,但依然清晰,不但高出钱面,而且属于具隶意的篆体,真还有点书法的韵味!在南区从葬坑里,除过这种无郭的“半两”钱之外,再没有发现其它任何形式的秦汉钱币。据《汉书·食货志》记载:汉武帝建元元年(前140)“令县官销半两钱,更铸三铢钱,重如其文。”建元五年(前136)又罢除三铢钱,更铸带轮廓的“半两”钱,元狩五年(前118)才正式始行“周郭其质”的“五铢”钱。如果这组坑不是从葬景帝而是王皇后的话,至少应有武帝时的“三铢”钱或带郭的“半两”钱。但事实上出土的“半两”钱,都是景帝时通用货币的模拟物。所以,此“半两”钱就是我们判断南区从葬坑属于汉景帝时建坑的根据之一。

因为袍外系以革带,需要铜钩相扣,所以,铜带钩也是出土数量最多的一种。素面,长近1.5厘米。

还有一些不知名称、不晓用途的器物,如鱼尾状的圆筒铜套头和锥状的五角形铜套头,有推测作为攻城的破门器。究竟是什么,很值得琢磨。

墓葬文物同从葬坑文物相比,在体量和性质上有着很大的不同。墓内的随葬物多为墓主生前的实用品,而且也有一定的组合关系。即使是有属于明器的,也是脱胎于生活实用物的模拟品。

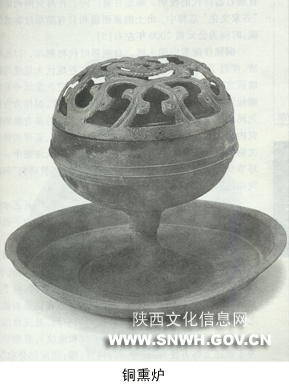

在陪葬墓区发掘各类汉墓280多座,出土文物5200多件,内容涉及社会生活的方方面面,器形也多采多姿。铜器有鍾、钫、博山熏炉、豆、甗、盆、钵、鍪、匜、镜、带钩、戈、剑、带郭弩机、车马器、灯、印章、小饰件、铜钱(“半两”、“五铢”、“大泉五十”、“小泉直一”)等;铁器有剑、斧、灯、环首刀、火炉等;玉器有璧、圭、琀、蝉、塞、剑器等;陶器有鍾、钫、罐、仓、灶、鼎、钵、盆、茧形壶、魁、漏壶等;另外还有骨、蚌、石、漆器等。

陶器多半彩绘,表面的图案纹样色泽鲜艳、线条流畅而奇异谲怪。器形也多有仿自铜器的,如钫,陶、铜材质不同而形体同制;如陶壶,实是铜鍾的脱胎品。有些陶器是组合件,如灶上置釜、灶上放甑、灶上有釜甑、灶上坐釜甑钵等等。

一些铜饰件表面鎏金,特别是车马器上包括辖、軎、衡、轭、节约、衔、镳、盖弓帽、达常、当卢等在内的部件,如果再经过雕塑造型,黄澄澄、金灿灿,显示出一驾车马富丽堂皇之态。

今选一些文物,就其文化意义作点介绍:

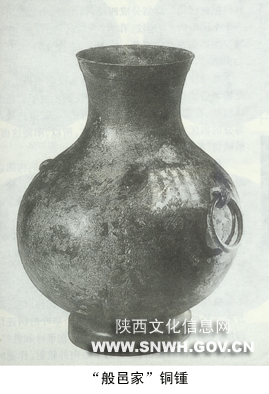

(1)“般邑家”铜鍾

此铜鍾系陪葬墓(编号M144)中的出土物。伴出的还有钫、盆等铜器多件。此鍾造型大方浑厚,口稍外侈,长颈,溜肩,鼓腹,圈足。肩有铺首衔环两只,分在两侧。表面光素,惟在一环左上侧的肩部铭刻“般邑家铜鍾容十斗重三十五斤第二家工造”等18字。此鍾形体高大,通高44.3厘米、腹径35.2厘米,显然是件实用器皿。

“般邑家”史无记,可能是据有“般邑”的某一列侯或公主之家。在等级制度下,对封君不能直呼其名,就往往以食邑作为代称,也往往以此表明物的属主。与“般邑家”相同的例子还有“阳信家”[4]所以,“般邑家”实际是这铜鍾的所有者。“容十斗”,是说可盛酒十斗。“重三十五斤”,指自重。“第二”,是编号,有可能是一次铸造时,把此铜鍾编为第二号。“家工造”,系“般邑家”私人作坊的产品,在此省掉“般邑”二字。

(2)周应铜印

此铜印出自陪葬墓M130中,印面正方,桥形钮。印文“周应”二字作白文篆体,很规整。边长2.2厘米,高1.5厘米,钮宽1.0厘米。

据《汉书·高惠高后文功臣表》记载,景帝时有两个周应,都是中元元年(公元前149年)封侯的。一位封作“郸侯”,系汉初剻城侯周绁之子。在其兄周昌免侯后“绍封”的,死后谥作“康侯”;另一位是“绳侯”,系汉初高景侯周成之孙,因其祖之故而“绍封”。那么,M130的墓主是“郸侯”周应?还是“绳侯”周应?况且此墓位近东神道,两人的身份都有资格陪葬阳陵。不过,“郸侯”周应的封地郸属于沛县,而且封侯一年就死掉了。“绳侯”周应寿终后,由儿子周平嗣。所以,M130是“绳侯”周应的可能性似乎要大一些。

(3)铜镜

爱美之心,人皆有之,古来久也。顾影自盼的重点不在于能自见的胸前与四肢,也不在于不能自见的背后与头颅,而在于脸面。揽水自照,才可瞧清自个的模样。但水不能随意搬动,即使盛装也便于移动。只有作为照容的镜子出现之后,方便携带、使用姿势不受限制的优点,就普遍受到人们的喜爱。

据研究,土耳其在公元前6000年前,已经使用黑曜石制作镜子。在伊拉克的基什遗址出土的铜镜,大概是公元前2900~2700年的遗物。中国最早的铜镜实物,是出自新石器时代的晚期。那是甘肃广河、青海贵南两地的“齐家文化”墓葬中,出土的素面镜和只有简单纹饰的铜镜,时间为公元前2000年左右[5]。

铜镜伴随着中国人民,自铜器时代初期起,以迄明清,度过了近4000年的岁月。只有在近现代大量使用玻璃镜之后,铜镜才退出了历史舞台。尽管它在生活中的荣耀地位被取代后,却登上历史博物馆的殿堂。但作为古代先民思想文化的载体之一,它蕴含着丰富的多方面的研究内容。在考古学家手里,铜镜既作为遗址、墓葬和伴出文物的断代标尺之一,其本身作为文化传承纽带中一个环节反映的又是那个时代的风采[6]。自己“被研究”和研究中的“被利用”,这就是它价值的所在。

铜镜背面多铸有花纹图像,这是供人欣赏其艺术美的重点。为使人对这一部分的结构有所了解,并为下面的叙述节省笔墨,现简单介绍一下有关的考古学知识。

中国铜镜的形状,一直以圆形为主[7]。也没有西方(希腊、罗马、埃及和西亚)带手柄的那种铜镜。正面光平,照人容颜。背面铸有“钮”,以便穿绳悬挂和手持,位于中央的“钮座”之上。周边一圈,谓之“镜缘”。在镜缘和钮座之间,是尽做艺术文章的地方。这一周空间,是花纹图案的分布区,称之为“主纹区”(内有主纹和地纹)。有些学者为了表述文饰方便,把镜背分为两区,即:钮座部分称“内区”,钮座之外到镜缘处称“外区”。

阳陵陪葬墓出土的铜镜,都是墓主人生前的实用之物,非常漂亮,今从《汉阳陵》(下简称《汉》,附编号)书中选几例以供清玩:

▲“四乳蟠螭镜”(《汉》155)

直径16.4厘米。镜背中心是高起的三弦纹桥形“钮”,由一周宽带的所谓“弦纹”构成圆形“钮座”。“镜缘”同样是一周宽带弦纹,外缘翘起。在“主纹区”里,有四个乳钉把此区均匀地划分成四段。以涡纹(由细线阳纹构成一个个同心圆)为地纹,作为“主纹区”的背景,在四乳之间嵌饰四条卷躯的螭龙。构图上,主次分明,具有装饰性的美感。

蟠螭纹镜起自战国晚期,下延西汉前期仍旧流行。但此镜的蟠螭纹不再是过去纤细缠绕的小虫子,而成了形体粗壮、诡谲怪幻的螭龙。四乳钉的出现,并把镜背划成等分的四区,都是汉式镜的新特点。所以,阳陵这面“四乳蟠螭镜”的制作年代,当在西汉早期。

另有一面“花瓣蟠螭镜”(《汉》158)的构图较为别致。内区的中心系小乳钉钮,外围八颗乳钉,再绕一圈凸棱穿缀的连珠,向外是一圈内向的连弧。镜缘为内向连弧。外区的“花瓣蟠螭”各为四组间隔排列,所谓“花瓣”实际是图案化了的一组乳钉构成。中心的花蕊是大圆钉,周围有八个小乳钉作为花瓣。纹样粗壮,也不加地纹,整体显得瑰丽饱满,富于动感。直径是13.4厘米。

▲“草叶纹镜”(《汉》159)

直径9.7厘米。三弦纹桥形“钮”,“钮座”呈方框形。方座之外的主纹区没有地纹,而四个草叶的柄连住框的四角。框的四边之外又有四个乳钉。在草叶和乳钉之间,嵌着阳文篆体的镜铭,以钮为中心向外辐射,作逆时针排列,文作“君来何伤慎毋相忘”八个字。外缘是一圈宽带弦纹,缘边翘起,这和西安地区出土的草叶纹镜作内向的16连弧有所不同。

这面“草叶纹镜”的图案与文字,布局疏朗、均衡、简洁。草叶还只限于单层,没有并存的麦穗与花苞。镜铭书体还保持着秦篆瘦长清秀的风格。镜缘同《长安汉镜》中收录17面草叶纹镜作内向连弧纹截然不同。这些“原始性”的因素,再结合向往自然、亲情的社会文化背景考察,它可能是文景时期或略早一些时间的作品。

▲“连弧纹昭明镜”(《汉》154)

直径13.5厘米。半球形钮,重圈圆钮座,围一圈内向的连弧纹。镜边是宽平缘。外区有一圈铭文带,以顺时针作竖读:“内清质以昭而明光而象夫日月心而忽而忠而不泄”。

此镜的铭文不完整,因为或增或省字而使文义不通。全部文句应该是“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄。”镜铭不全,是商品行为的反映。鉴定时,不可不察。

连弧纹沿袭战国时期的传统,为西汉早期中期流行的纹饰。内区的连弧纹是武、昭时“日光镜”的延续。镜铭的字体非隶非篆,笔锋的起落平齐而粗,同“日光镜”如出一辙。但也没有一般“昭明镜”的12连珠纹钮座。《汉阳陵》画册称作“连弧铭带镜”不确,大概缘于铭文不完全之故。

另外,《汉阳陵》画册中收入的一面所谓“重圈昭明镜”(《汉》153),实际是面名符其实的“连弧纹昭明镜”。此镜直径10.7厘米,半球钮,有12连珠纹钮座,由里向外地围绕着:凸弦纹、连弧纹、铭文带、镜缘。铭文不但是完整句,而且在“……然雍塞而不泄”之后增加了“平之”二字和一个“十”字符号,这是大家公认的“昭明镜”所没有的。此镜定名“重圈昭明镜”不如“连弧昭明镜”更恰切一些。

▲“四乳神兽镜”(《汉》156)

直径18.6厘米。具有半球钮,从钮座、外区周边到镜缘,有三道同心圆似的弦纹,非常显著。在镜缘内外两道弦纹之间,夹一周双线波浪纹。主纹区内,均匀地分布着四颗带座的球面乳钉,乳钉间分别饰有阳线的两只翼兽、一禽、一龙,飞翔在云雾之中。

还有一面“四乳四虺镜”(《汉》157),直径16.4厘米。纽座和四乳带座,都呈柿蒂座。镜缘很宽。四虺饰嵌在四乳座之间。

“四乳禽兽镜”的共同特点是:都有四个乳钉。但乳间所饰之禽兽种类繁多,有飞禽、神兽、虺龙、四灵、羽人等等;组合不定,有同类的,如四虺,也有两种以上的。造型也有特点,镜面稍凸,镜缘之周边内收,形成镜面直径大于镜背。阳陵这两面四乳神兽、四虺镜,在云雾缭绕中,动物纹样迷离恍惚、充满神秘,大概是西汉晚期社会动荡、迷信横行的反映。

▲“五灵博局镜”(《汉》(160)

直径21.2厘米,是阳陵陪葬墓出土汉镜中最大的一面。

半球钮,两圈弦纹间夹9个带座乳钉及云气纹组成钮座。圆钮座外套一方框,框内四角填阳文“长宜子孙”四字。字的方向固然以钮为心向外辐射,但不连读。形成“长宜”右起横读、“子孙”又左起横读的次序混乱。

宽博的镜缘,内侧是一周外向的锯齿纹,齿间填一星点,再绕一周细弦纹。镜缘正中有一浅浮雕样的藤蔓纽结纹,从大样看,分段清楚,但每段是纽结、是伸枝则不一定。

主纹区画面最醒目的纹饰是:首先,在四面有八个带双弦纹夹半弦纹座的大乳钉;其次,在方框外四边中心各有一个外向的“T”纹,对应的缘内各有一个“L”纹,框四角对应的缘内各有一个“V”纹。在方框的四面,各由两乳钉和TLV纹的间隙构成一个纹样组。四个纹样组中,填饰着成对的“四灵”图像及云气。同样的青龙、白虎、朱雀和玄武,但姿态不雷同,呈现出鲜活的艺术情趣,只是云气增加了几分神秘。

博局纹镜,过去因“TLV”纹称之为“规矩镜”。这种纹样也见于日晷、六博局和栻盘,正像孙机先生说的“由于汉代盛行博戏,博局更为人所习见”,在占天、测天的栻盘四维(四角)、四仲(四边的中心)位置上“以TLV形符号组成的是一个象征天地的图案;……博局和规矩镜也借用它以使自身带有‘法象天地’的意义”[8]。由此而在四方配置了青龙、白虎、朱雀、玄武,在五行学说盛行的汉代,再加上独角的麒麟,就构成了“五灵”,配五方,以应“五德嘉符”(《汉书·翟方进传》)。阳陵陪葬墓的这面“五灵博局镜”把麟放在“金”位的上方,大概因为钮座占据了镜中很大的地方,故而表示仍在“土”位。另外,博局镜上多有乳钉,但从五灵为图案的主题着眼,原定名“乳钉博局镜”应以“五灵博局镜”为妥。

这面“五灵博局镜”钮座上没有作为方位标志的十二地支铭文,四灵中多以成对出现,也没有作为陪衬物的小鸟、羽人、人面鸟等,属于另一类型。但犯了一个最大的错误,这就是把青龙和白虎的方位弄颠倒了,固然合乎“龙,木也”、“白虎,金也”的理论,结果却和通常此类镜中龙左、虎右的情况相反。博局纹镜常有“左龙右虎主四方,朱爵(雀)玄武顺阴阳”、“左龙右虎辟不羊(祥),朱鸟玄武顺阴阳”等铭文,“主四方”的代表物很清楚,显示的也是天地阴阳四时的关系。由此观之,博局镜的整体内容把天地宇宙图案化、流行化,这也正是五行学说、谶纬理论盛行的反映。所以,西汉晚期兴起四灵博局镜也就不足为奇。而阳陵这面“五灵博局镜”尽管“长宜子孙”顺序交叉、龙虎错位,正如错版而已发行流通的钱币一样,既是历史遗物,更具有收藏研究的价值。

4.陶仓

汉代储存粮食已有很多方法,“仓”和“囷”就是两种最基本的设施。《吕氏春秋·仲秋纪》:“穿窦窌,修囷仓。”高诱注说“圆曰囷,方曰仓。”窌,是地窖,所以用“穿”(凿、挖之意)。而囷、仓属于建筑,得“修”。都用作“盛谷也”。把仓可以做得很大,但对囷却不能。陕西华阴县有汉代京师仓遗址。是当年储存从山东调运来大批粮食的,以便漕运京师。出土的文字瓦当有“华仓”、“京师仓当”、“京师庾当”等,说明“华仓”作为京师仓不但规模大,而仓、庾同制。经考古发掘的一号仓东西长62.5米、南北宽26.6米,总面积1662.5平方米。由复原知,是一座大型的木结构建筑,仓架设地板高出地面86厘米以便通风。内分三室,东面设有三个仓门。由南北墙基宽4.8米推算,檐高9米以上,中室则更高。如再加上屋顶举折,总容积可达到1万立方米[9]。

阳陵陪葬墓出土的陶仓、陶囷明器,很形象地表现了这两种储粮设施的外形与结构。

陶仓的基本形状是一个带底座、上大下小的房屋。庑殿顶,仓门开在上部,并留有通风孔。汉阳陵陶仓,从外形看很具有造型之美。底座低浅直立,而房墙基部收束,向上外鼓形成弧曲。出檐的屋顶覆盖,稳稳当当。正面檐下,洞开两门。闭门之后,在外部用横杠(如在门内,称“关”)插入有孔的“闭”中,再上锁。虽然“关”无存,而“闭”仍分在两侧。不仅屋瓦历历可数,就连或塑或画的底座也清楚地再现了短柱、横木、铺板的结构。有意思的是,从底座到仓门间画一朱红色梯子,就让人对粮仓之大、之高、存储之多、举粮入仓的情景……浮想联翩。这种方仓模型有高24.8厘米、长31厘米、宽18厘米的,有高50厘米、长55.5厘米、宽33厘米的几种。

陶囷呈直立的圆筒状,底边有三足。囷口篷盖的作法,各有不同,或上部覆以圆帽似的屋顶,攒尖处留圆口;或囷壁上部收束呈弧,留圆口,再覆以陶盖。囷壁外,有一道道阴弦纹或阳弦纹,好似一节节陶井圈叠垒。实际上,囷都不很大,确实是用藤(或竹、苇)编织成席筒,一个个套叠而成。安装、拆除方便,设立数目多寡由人,具有极高的灵活性。在中国留传既久,农村修建的“土圆仓”也是这一形式的延续与发展。至于阳陵陶囷底部“堆塑的胡人头像”,那实际是取粮时的“漏口塞”。圆筒形陶囷有高40厘米、腹径26.5厘米的,也有高26.5厘米、腹径15厘米的。

另有一种称做“带盖陶仓”的,作方柱体,下部委角,平底。上部折肩,收口,起唇,塞以圆盖。高47.5厘米,边长25厘米。这不是仓,而是“瓮”。可盛粮,盛面粉,也可盛酒浆。如果把这当作“仓”,复原放大之后,粮食的入仓和取出都成了异常困难的实际问题。同类实物,在河北满城中山靖王刘胜夫妇墓中有出土,而且数量可观。那些方柱体陶瓮,高在66—76厘米之间,腹宽在65—55.4厘米之间,瓮上朱书盛酒“十五石”、“十一石”、“十石”等字,而且有酒的残留[10]。瓮作为大型的盛食器,在富有之家往往提到“酱用百有二十瓮、”、“醢六十瓮”。所以,阳陵的“带盖陶仓”定名为“瓮”是比较稳妥的。

汉景帝与阳陵/王学理.—西安:三秦出版社,2003.11