唐镇墓天王俑与毗沙门信仰推论

沈睿文

考古界习称的镇墓武士俑和镇墓兽在墓葬随葬品中十分突出,是唐代镇墓神煞俑中的核心部分。二者一般各有两件[1],其中镇墓兽一为人面,一为兽面。一般地,镇墓武士俑在镇墓兽之后,放置于墓室入口处,(图1),为墓葬中恒定的组合之一。

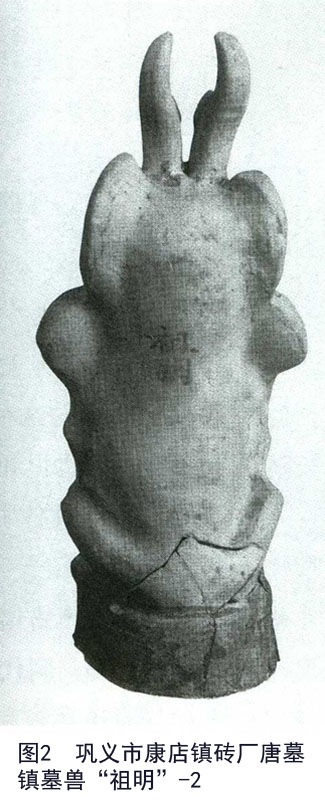

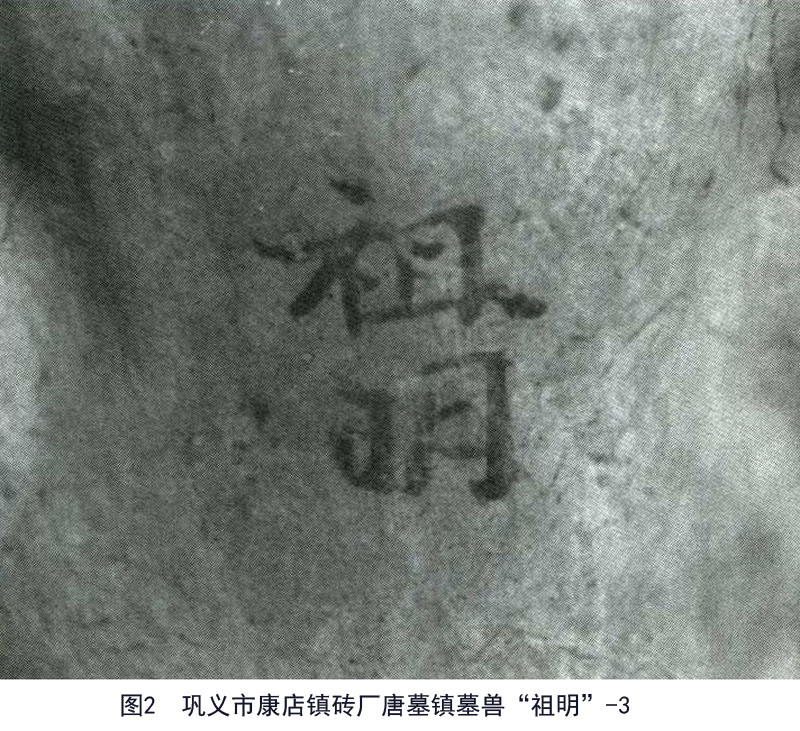

对唐墓中镇墓兽和镇墓武士俑的这个组合,考古学界有个认识的过程。1956年,王去非根据《大唐六典》、《通典》、《大唐开元礼》和《唐会要》的记载,首先将它们比定为唐代明器中的四神,即“当圹、当野、祖明、地轴”;并推测当圹、当野为两镇墓武士俑,祖明、地轴为二镇墓兽[2]。随后,王家祐根据宋墓的资料以为这种陶俑“实际上就是方相的演变形态”[3]。对此,徐苹芳认为《大汉原陵秘葬经》所载方相的形状与此不合,仍将这两个镇墓武士俑判定为当圹、当野[4]。2000年,郝红星等人检索了河南、陕西汉文化系统的唐墓和山西、河北、辽宁等省鲜卑文化系统唐墓,发现两者镇墓武士俑与镇墓兽的摆放位置前后正好相反。据此他们又提出不同意见,认为《大唐六典》所记当圹、当野、祖明、地轴恐怕应是处于唐王朝统治中心区域墓葬中的神器类的名称,且当圹、当野为两镇墓兽或许更为合适[5]。这个意见再次提醒我们在使用堪舆典籍的时候要注意其地域性以及使用的人群。但是,目前的考古材料却无疑支持了王、徐两位的观点。1986年,河南巩义市康店镇砖厂唐墓出土的两件镇墓兽,一件兽面者背部墨书清晰的“祖明”二字(图2)[6],不仅说明人面镇墓兽为“地轴”,而且证明当圹、当野为两镇墓武士俑的推断[7]。显然,这种叫法是在阴阳堪舆系统里面的。

那么,唐朝时被称为“当圹”、“当野”的镇墓武士俑的来源及其成对置于墓室入口处或甬道两壁侧龛处有何作用呢?其原型及功能为何?

显然,根据唐时阴阳堪舆文献难以剖析,加之并没有一本典籍系统地叙述唐代葬俗,我们只能从文献的零散记载来推测。所幸牛僧儒《玄怪录》给我们提供了一条重要的线索。该书卷四《王煌》条云:

及时,〔王〕煌坐堂中。芝田妖恨恨而来,及门,煌以怀中符投之,立变面为耐重鬼。鬼执煌,已死矣。问其仆曰:“如此,奈何取妖道士言,令吾形见?”反卒煌,卧于床上,一踏而毙。日暮,〔任〕玄言来候之,煌已死矣。问其仆曰:“何形?”仆乃告之。玄言曰:“此乃北天王右脚下耐重也,例三千年一体。其鬼年满,自合择替,故化形成人而取之。煌得坐死,满三千年亦当求替。今脱卧亡,终天不复得替矣。”前睹煌尸,脊骨已折。玄言泣之而去,此传之仆。[8]

引文中所谓“芝田妖”之“芝田”当指今巩义市芝田镇。近年来的考古钻探和发掘工作表明此处为一汉唐墓葬区,并已有发掘报告发表[9]。这个故事进一步说明该墓地在唐代很著名,以致于成为传奇小说的一个场景。更为重要的是,它告诉我们关于镇墓武士俑的若干信息。其一,所谓镇墓武士俑当时称之为“北天王”,而其脚踏之小鬼的学名为“耐重”。其二,耐重当鬼的期限为3000年,期满它便寻求他人来替代它,而自己则得转世。北天王脚踏住耐重是为了不让它另寻他人来代替它。

关于耐重的描述,在《玄怪录》上述引文之前尚有此下描述:

(王)玄言谓其(王煌)仆曰:“明日午时,芝田妖当来,汝郎必以符投之。汝可视其形状,非青面耐重,即赤面者也。入反坐汝郎,郎必死。死时视之,坐死耶。”其仆潜记之。[10]

可知,耐重应该有青面、赤面两类。

前引《玄怪录》所言“北天王”实际上便是佛教四大天王中的毗沙门天王。《佛说长阿含经》卷一二云:

复有东方提头赖咤天王,领乾沓惒(即乾闼婆)神,有大威德。有九十一子,尽字因陀罗,皆有大神力,南方毗娄勒天王,领诸龙王,有大威德。有九十一子。亦字因陀罗,有大神力。西方毗娄博叉天王,领诸鸠槃茶鬼,有大威德。有九十一子。亦字因陀罗,有大神力。北方天王名毗沙门,领诸悦叉鬼(夜叉鬼),有大威德。有九十一子,亦字因陀罗,有大神力。[11]

引文中称“北方天王名毗沙门,领诸悦叉鬼,有大威德”,又《佛说灌顶经》卷七云:“北方天王名毗沙门。主诸鬼魅魍魉往来鬼神作灾异者。以神王名厌之吉。”[12]毗沙门天王领诸夜叉鬼的这种功能恰可填补世人对亡后地下世界的恐惧和美好的意愿。因此,毗沙门天自然也就具备了被吸纳进丧葬系统的可能性。

已有的考古谱系学研究表明,唐代初期的镇墓武士俑与隋代者区别不大,初唐时期的墓葬中只有镇墓兽和镇墓武士俑(图3、4)。唐高宗时开始出现镇墓天王俑,并逐渐代替了武士俑的地位。较早时期,镇墓天王俑通常为脚踏卧兽——牛、羊的式样(图5、6);武则天至中宗时期,除了脚踏卧兽者外,又出现了一种脚踏俯卧形鬼怪的式样(图7、8)。唐玄宗时期,流行脚踏蹲坐状鬼怪的式样(图9、10)。德宗以后,镇墓天王俑的数量减少,制作趋于草率简陋,远不如以前的精致[13]。

上述变化的节律与唐代的历史是相关的,而且正是后者促使了镇墓武士俑出现脚踏小鬼的新形象。下面逐次述之。

唐墓镇墓天王俑的原形既可以勘定为毗沙门天王,不妨沿着这个思路从以下两方面进一步思考。

第一,唐墓镇墓天王俑脚踏卧兽——牛、羊的式样是否源自佛教造型?

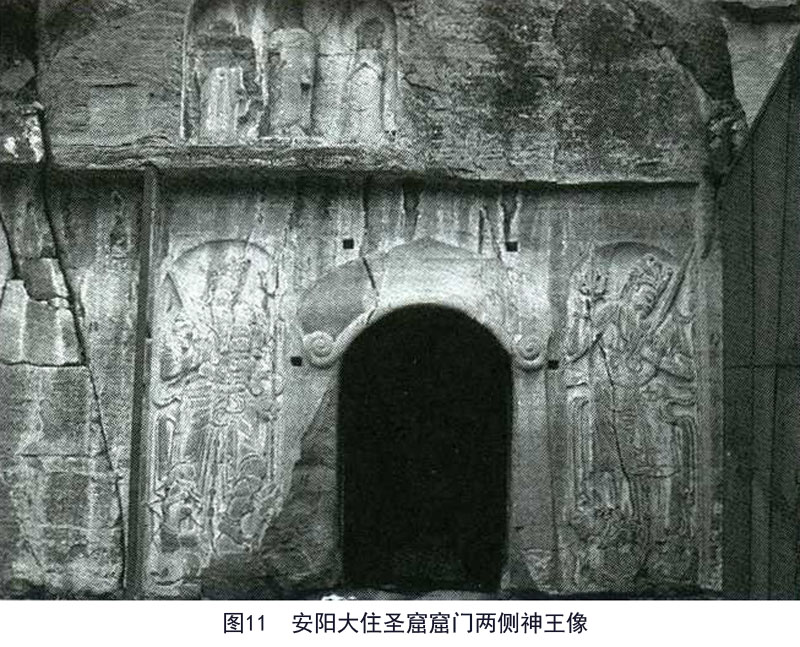

隋开皇九年(589),高僧灵裕主持开凿的安阳大住圣窟,该窟为三壁三龛的形式,主尊为三尊像,即东壁弥勒佛、西壁阿弥陀佛、北壁卢舍那佛。其窟门(图11)东侧为足踏卧牛的那罗延神王(图12、13),西侧为足踏卧羊的迦毗罗神王(图14、15)。南北朝时尚有关于二神王的经典。僧祐《出三藏记集》卷四便记载有:

《那罗延天王经》一卷。《毗沙门王经》一卷。[14]

关于那罗延,南朝齐释昙景译《摩诃摩耶经》(一名《佛升忉利天为母说法》)卷上云:

顶生圣王、那罗延力士王、支夜多罗帝王、马鸣王、毗尼罗翅王,此等诸王统摄众国,颜容端正聪明超世,身力勇健莫能当者,无常所碎不知何在。[15]

关于迦毗罗,《摩诃摩耶经》卷上又云:

北方天王第一辅臣,迦毗罗夜叉,金发大神,母指大神,散脂修摩罗神,有如是等诸大鬼神统四天下。若有读诵摩诃摩耶所可演说及此神咒,是诸善神又闻唤名,皆来亲近拥护随侍,一切诸患皆悉除灭。[16]

可知,迦毗罗和那罗延是统四天下、统摄众国的大鬼神和神王,其作用一如引文所具。作为北方毗沙门天王的第一辅臣,不知迦毗罗在这里是否还有指代北方天王的意思?

通过图像的比较,可以看到镇墓武士俑脚踏之牛、羊同样见于大住圣窟二神王的脚下。我们知道,在婆罗门教中,战神杜尔伽神(Durgā)脚踏之牛(buffalo)意指妖怪。据此推测二神王脚踏之牛、羊恐或也是这个意思。不过,二神王脚踏之牛、羊,具体究竟何指,仍需进一步研究。

大住圣窟二神王的造型与脚踏牛、羊的镇墓武士俑的相类进一步说明了后者实际上来源于佛教。我们注意到此刻迦毗罗神王胸部已经出现了所谓美杜莎的头像(图16)。这说明所谓美杜莎元素早在佛教中的浸渗,已切实成为佛教及其造像中的一个有机构成部分了。

换言之,在天王俑出现之前,脚踏牛、羊的镇墓武士俑的原型同样来自佛教中的那罗延和迦毗罗,与毗沙门天有关的神王。不过,这时仿自佛教神王造型更多地还应是护法金刚、力士之意的延续,即应与武士之意同。这也隐约给我们披露了早期镇墓武士俑与佛教护法金刚、力士、神王的某种关联。

第二,毗沙门天王因集军神和福德神性为一体,在唐代对毗沙门的关注和崇奉成为社会风尚[17]。如,毗沙门天王成为寺院绘画的一个主要题材。《历代名画记》卷三《宝应寺》条云:

院南门外,韩幹画侧坐毗沙门天王。[18]

《图画见闻志》卷五《相蓝十绝》条的记载则更为详悉:

大相国寺碑,称寺有十绝。……其八,西库有明皇先敕车道政往于阗国传北方毗沙门天王样来,至开元十三年(735)封东岳时,令〔车〕道政于此依样画天王像。为一绝。其九,门下有环师画梵王帝释及东廊障日内画法华经二十八品功德变相。为一绝。其十,西库北壁有僧智俨画三乘因果入道位次图。为一绝也。[19]

唐穆宗还曾经亲临通化门观看毗沙门神的制作。《旧唐书》卷一六《穆宗本纪》云:

〔长庆三年,823年〕十一月,上(穆宗)御通化门,观作毗沙门神,因赐绢五百匹。[20]

有意思的是,隐太子李建成更以毗沙门为小字[21]。毗沙门神在唐人心目中的地位由此可见一斑[22]。

据研究,唐代毗沙门天信仰形成于唐玄宗时期,盛行于9世纪[23]。《宋高僧传》卷二六《唐东京相国寺慧云传》云:

开元十四年(726),玄宗东封(泰山)回,敕车政道往于阗国摹写天王样,就〔相国〕寺壁画焉。[24]

引文说的是唐玄宗命车政道到于阗国取于阗毗沙门天王样,并绘于相国寺。此举不仅促成唐代崇奉毗沙门天风尚的进一步形成,而且车政道从于阗带回的样式应该也产生了影响。这应该就是为什么唐玄宗时期的镇墓天王俑一改此前脚踏俯卧形鬼怪的式样,而新流行脚踏蹲坐状鬼怪的式样。现有研究也表明,中国毗沙门天图像并不是来自犍陀罗,而是直接源于西域于阗的毗沙门天像[25]。遗憾的是,目前所知于阗热瓦克和丹丹乌里克两处的毗沙门天像都受到不同程度的破坏,于阗国的毗沙门天形象具体为何无法知道。从残留的情况看,热瓦克的毗沙门天像脚下的小人(地神)从地面出现上半身,用双手托住毗沙门天的双脚。而丹丹乌里克的毗沙门天则脚踏一横卧的小人,小人头部微抬。

另外,唐代晚期毗沙门信仰还跟当时藩镇压制政策相关[26],而这跟毗沙门天王的神格是分不开的[27]。陕西扶风法门寺地宫所出唐代鎏金四天王盝顶银宝函的四壁饰四天王像,并分别在方框内錾刻四天王名称,唯独毗沙门天王的名号上加“大圣”两字,称“北方大圣毗沙门天王”[28]。这表明在唐代毗沙门天的地位要较其他三尊天王地位来得高。

唐玄宗时期遣车政道至于阗请毗沙门天王新样的事件恰可以解释玄宗之后唐代镇墓天王俑形象的变化,而唐玄宗以后的政治态势及统治者对毗沙门天王信仰的日炽恰可说明中晚唐镇墓武士造型的保持。这应该也是墓葬系统中对这段历史的一个折射吧。

综上所述,唐代镇墓天王俑与毗沙门天的关联应该可以成立。在佛教四大天王中,世人唯独将毗沙门天运用到墓葬中,可能还跟墓葬多坐北朝南——即墓室多位于北方位有关,这样采用毗沙门天也就顺理成章。同时,受到脚踏耐重之镇墓武士俑缘自佛教影响的启发,同样也可判定脚踏牛、羊的镇墓武士俑来自佛教的因素。而镇墓天王俑出现之前的镇墓武士俑亦与佛教之护法金刚、力士、神王有关。由此视之,从模仿金刚、力士、神王,到采用毗沙门天王造型有着一脉相承的内在联系。这就是守护墓门并保护墓主人的安宁和永生。实际上,墓葬中镇墓兽在前、镇墓武士俑在后的布局与佛教石窟寺造像中狮子与天王或者力士的组合形式也有着莫大的关联。由此,我们或可推测唐墓中所见塔式罐可能便是毗沙门天王手托之塔的变化。

毗沙门天王脚下所踏三夜叉鬼,各有名字。其中中央者名“地天”,亦名“欢喜天”。左边者名“尼蓝婆”,右边者名“毗蓝婆”[30]。天王脚踏夜叉的形象频繁出现于佛教石窟寺中,如洛阳龙门石窟的奉先寺和奉南洞以及四川地区的佛教石窟[31]便皆有之。其实,在早期脚踏卧鬼的镇墓天王俑造型中,也有一个天王俑脚踏两个卧鬼的造型(如图7、8),这两个卧鬼应便是源自“尼蓝婆”和“毗蓝婆”。此后,在唐代的丧葬系统中,毗沙门天脚下的这三夜叉已被浓缩成呈青面、赤面成对列置的、分别被一个天王脚踏的一个耐重了。

在唐墓的武士俑中还有一种披戴兽头盔帽的形象(图17)[32]。栗田功[33]、谢明良[34]、邢义田[35]等人将唐墓此类武士俑考订为缘自希腊和罗马神话赫拉克利斯(Heracles)造型的影响。其中又以邢文搜罗资料最为详备,颇有说服力,可为定谳。但是,若从上述镇墓武士俑的象征意义及其来源入手,这个问题犹有阐发之空间。因此在本文的这部分,我们想对此重做一番检讨和补充。

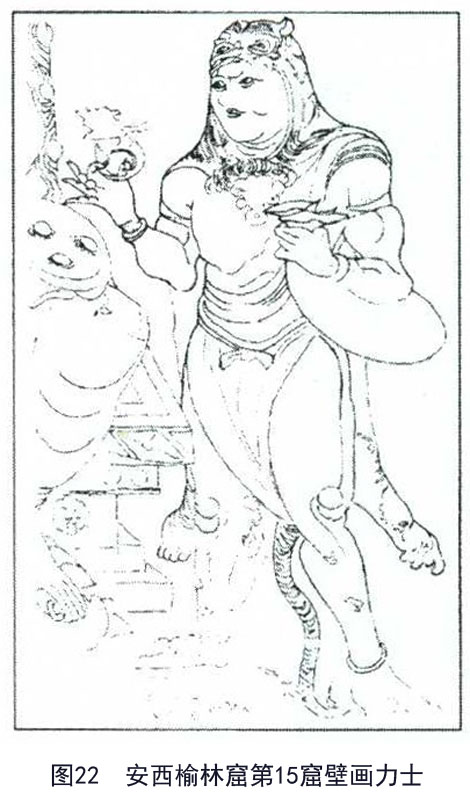

在佛教图像资料中,与毗沙门天王为同一组合出现的多为乾闼婆。此如,大英博物馆藏唐代彩绘绢画毗沙门天王与乾闼婆残片(图18)[36],大英博物馆藏开运四年(947年,五代后汉天福元年)纪年的纸本版画(图19)[37],安西榆林窟唐代第25窟主室北壁弥勒经变图中的乾闼婆(图20)[38]。大英博物馆藏龙纪二载(890年)纪年的纸本版画(图21),版画上的乾闼婆立于北方毗沙门天王之右。从这些图像来看,乾闼婆有一个特点,便是身披虎皮、狮皮衣帽。安西榆林窟第15窟壁画中乾闼婆(图22),柏林印度博物馆藏八、九世纪间吐鲁番石窟的彩绘绢画婆罗门头部残片(图23)[39]中乾闼婆的这个形象亦清楚可见。根据《梨俱吠陀》的记载,这是乾闼婆众多形象中的一个。高楠顺次郎、木村泰贤在所撰《印度哲学宗教史》系统地梳理了乾闼婆的各种形象,迻录于兹:

乾闼婆(Gandharva)此与拜火教之乾闼列丸(Gandharewa)为同语,起原于印伊时代。《梨俱吠陀》中虽兼用单复两数,但愈至后世,复数之意义愈明。《夜柔吠陀》谓其数有二十七。阿乾闼婆吠陀(一一.五,二。)谓有六千三百三十三,且与祖先及阿修罗同为天属(Deva)以外之别属云。乾闼婆之住所,虽有谓其在天者,(梨吠一〇.一二三,七.)但又常谓其与水中天女阿布沙罗斯同住水中。(梨吠一〇·一〇四。阿吠二.二,三。)其形状,或谓卷发而执有光辉之武器。(梨吠三.三八,六。)或谓多毛,作半兽半人状。(阿吠四.三七。)《百段梵书》(一三.四,三,七。)则谓其风采颇美云。乾闼婆作用中之最原始者,为与苏摩有关系。谓乾闼婆与巴尔加尼耶(雨神)抚养苏摩。(梨吠九.一一三,三。)诸神饮苏摩时,必经乾闼婆之口云。(阿吠七.七三,三。)然据《夜柔吠陀》(美特罗耶尼耶集一三.八,一〇。)则谓其为诸神保管苏摩而盗饮之,遂罚之禁饮苏摩云。又乾闼婆颇好色,除阿布沙罗斯为其恋人外,人类之妇人,亦与有关系。《梨俱吠陀》(一〇.八五,)谓未嫁之处女,皆属于乾闼婆,结婚之夕为与君郎竞争者。在吠陀时代,新夫妇结婚之夕不同衾,两人之间有置一大棒之俗,盖以棒拟于乾闼婆,便是新妇尚属于彼,以悦其心也。乾闼婆全体之字义不明,惟Gandha有“香”字意。吠陀中已有与香有关系之解。《梨俱吠陀》(一〇.一二三,七。)谓乾闼婆着有香气(surabhi)之衣服。《阿闼吠陀》(一二.一,二三。)谓乾闼婆与阿布沙罗斯有地母(Bamā)之香云。中国译为寻香、齅香、食香、香阴等,但食寻等等意义不明。又至后世则谓乾闼婆城(Gandharva nàgara-pur)有蜃气楼之意。又以乾闼婆为天之音乐师云,但《吠陀》中无此说。[40]

实际上,正是乾闼婆“或谓卷发而执有光辉之武器。或谓多毛,作半兽半人状”、可用大棒来象征,这些与赫拉克利斯的共性,才使得后者得以顺利融合到佛教艺术之中。贵霜王国时期,希腊、罗马的神像在犍陀罗地区广泛流行。这些希腊、罗马的图像反映在钱币上。贵霜族是伊朗系民族,他们的主要供奉对象是琐罗亚斯德教神祇,不过这些拜火教神的形象借用希腊、罗马神像的图像。如,贵霜人借用希腊的赫耳墨斯(Hermes)的形象来表现伊朗财神(Pharro)[41]。看来借用赫拉克利斯的形象来表现佛教中的乾闼婆也与贵霜有关。无论如何,若从源头而论,唐墓中所出披戴兽头盔帽的镇墓武士俑受赫拉克利斯的影响显著,只不过这种影响已经先行浸入了佛教艺术中。故不宜再以赫拉克利斯来命名它在佛教艺术中的类似形象了。安阳大住圣窟毗伽罗神王像胸部出现美杜莎的头像便是一个典型案例。

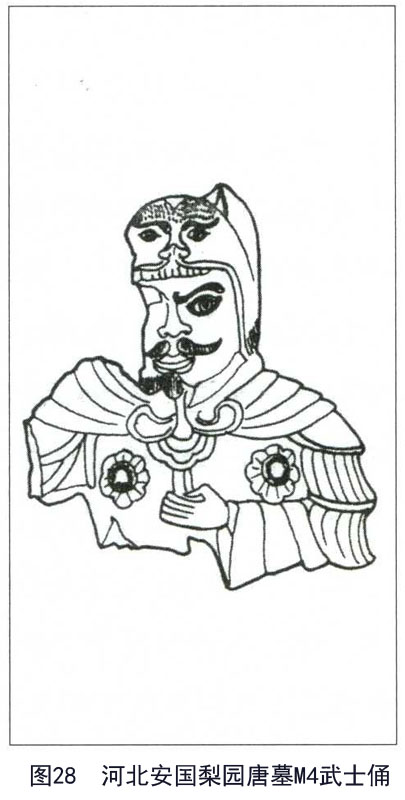

就现有的考古资料看,有一个非常有意思的现象。即,出土地点明确的披戴兽头盔帽的镇墓武士俑,除了尉迟敬德墓[42]、节愍太子李重俊墓[43]、巩义芝田88HGZM90以及92HGSM1[44]等四座墓葬之外,余者都出于河北地区唐代的圆形墓葬(图25、26、27、28)[45]。根据上述结论,判断唐墓中所谓“赫拉克利斯”武士俑的性质宜根据它在墓葬中的具体位置和组合关系。其中,尉迟敬德墓葬因是别敕葬[46],李重俊则因是唐睿宗时期的改葬墓,皆采用双室砖墓的形制。值得注意的是,李重俊墓随葬这类武士俑至少有62件,它们被集中置于耳室之中,应该表示是出行仪仗的组成部分,不宜将它们归入乾闼婆、赫拉克利斯中的任何一种。这从该墓此类俑的庞大数量便可得到证明。考虑到尉迟敬德、李重俊墓的特殊性,根据现有的情况,似乎可以判断这类镇墓武士俑跟圆形墓葬有莫大的关联。

在已知的圆形墓中,从出土位置清楚来看,该俑可以分成两种情况。第一,跟另一尊天王俑成对置于甬道的侧龛中。如南和郭祥墓和东贾郭唐墓。第二,置于墓室棺床的东侧。如定县南关唐墓。值得注意的是,上述三座墓葬都带有甬道,且于甬道两侧开龛。这应该意味着,在上述两种情况中,此类武士俑似乎又被赋予不同的功能指向。是否在第一种情况之下,被视作毗沙门天下的神王,如迦毗罗之类。而第二种情况下,表现为乾闼婆的可能性较大。因为它跟两个表示镇墓的毗沙门天王俑为同一个组合。

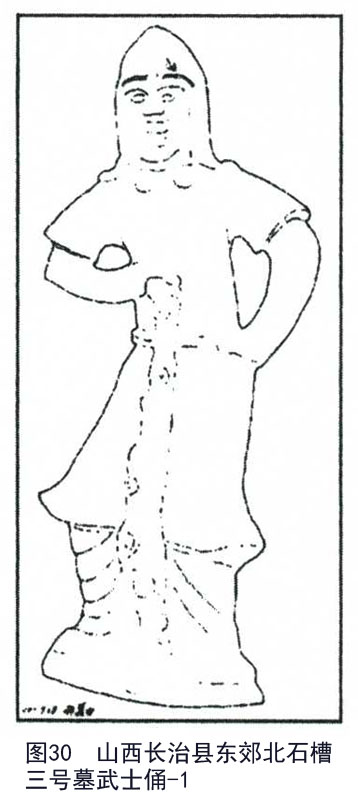

此外,还有一类所谓“赫拉克利斯”镇墓武士俑则仍保留着手持棍棒的形象,摆放于墓门左右。今考古所见此类俑见于河南安阳市杨偘墓(图29)[47]和山西长治县东郊北石槽三号墓(图30)[48]。依照镇墓武士俑与佛教之渊源及其功用,我们认为该形象很可能是来源于佛教中护法的执金刚神。其为手持金刚杖而守护帝释天宫门之夜叉神,遇佛出世,即降于阎浮提,卫护世尊,防守道场。在犍陀罗艺术中,执金刚神吸收了赫拉克利斯的元素而呈现出新形象[49]。作为佛主释迦守卫神的执金刚神,应居于天宫或山顶高处。在考古材料中,他也多是立于世尊像之旁。因此上述两座墓葬将此类造型的镇墓俑置于墓门左右,当也有守护墓室及墓葬主人神灵的作用。遗憾的是,有关这两座墓葬主人生平所知甚少,其为何径用此类形象的武士俑,难以再究。其实,在这种情况下,他们与前述仿自迦毗罗等神王或护法金刚、力士的镇墓武士俑有着异曲同工之妙。其详已具前述。

综上,唐代墓葬中镇墓武士俑的佛教渊源及其功用已可了然。但是,这并不能说在唐代墓葬系统中出现了佛教造像。丧葬制度和习俗是一个单独的观念体系,它是从传统社会中吸纳各种元素而成一个新的混同体。此后,这个混同体当以独立的姿态出现在世人面前。在这个意义上,原先从某个宗教中吸纳进来的元素便不能再简单地仍以原先其归属的宗教视之,而应该置之于新形成的文化混同体中,在属性上与其母体剥离开来,重新判定它在新的文化混同体中的地位和作用。中国传统社会的文化特性使得这一点尤为突出,这是在研究传统社会的文化观念中应该引起我们重视的。如何立足图像在不同地域、不同文化中发生的意义及其差别来研究图像的变化,考察图像流传背后意义的传播和改造情况?唐代镇墓武士俑给我们提供了一个很好的案例。

三

有意思的是,在唐代主宰冥世的系统中,还有一个玄冥使者,同样也是身穿兽皮。事见《玄怪录》,该书卷三《萧志忠》条云:

时山月甚明,有一人身长丈余,鼻有三角,体被豹鞟,目闪闪如电,向谷长啸。俄有虎,兕、鹿、豕、狐、兔、雉、雁,骈匝百许步。长人即宣言曰:“余玄冥使者,奉北帝之命,明日腊日,萧使君(志忠)当顺时畋猎。尔等若干合箭死,若干合枪死,若干合网死,若干合棒死,若干合狗死,若干合鹰死。”言讫,群兽皆俯伏战惧,若请命者。老虎洎老麋,皆屈膝向长人言曰:“以某等之命,死实以分。然萧公仁者,非意欲害物,以行时令耳。若有少故则止。使者岂无术救某等乎?”使者曰:“非余欲杀汝辈,但今自以帝命宣示汝等刑名,即余使乎之事毕矣。自此任尔自为计。然余闻东谷严四兄善谋,尔等可就彼祈求。”群兽皆轮转欢叫。使者即东行,群兽毕从。时薪者疾亦少间,随往觇之。

既至东谷,有茅堂数间,黄冠一人,架悬虎皮,身正熟寝。惊起,见使者曰:“阔别既久,每多思望。今日至此,得非配群生腊日刑名乎?”……黄冠乃谓使者曰:“忆含质在仙都,岂意千年为兽身,悒悒不得志。聊有《述怀》一章。”乃吟曰:

昔为仙子今为虎,流落阴涯足风雨。

更将班毳破余身,千载空山万般苦。

“然含质谴谪已满,唯有十一日,即归紫府矣。久居于此,将别,不无恨恨。因题数行于壁,使后人知仆曾居于此矣。”乃书北壁曰:“下玄八千亿甲子,丹飞先生严含质,谪下中天,被班革六十甲子,血食涧饮,厕猿狖,下浊界,景云元纪升太一。[50]

引文中的玄冥使者便是“被豹鞟”者,原名严含质,它奉北帝之命,向群兽宣示它们所应遭受的死刑——腊日刑名,但又别有解救的办法。

不知唐代墓葬中戴兽头盔帽的镇墓武士俑是否与此有关?谨附记于此。

本研究为普通高等学校人文社会科学重点研究基地北京大学中国考古学研究中心,教育部人文社会科学研究重大项目“《中国古代丧葬:从晋制到唐制的考古学研究》“(07JJD780121)以及“《宋代墓葬研究》”(06JJD780002)和教育部人文社会科学研究规划项目“汉唐时期葬俗研究”(08JA780001)成果之一。

注释

[1]个别墓葬出土六件、八件,甚至十件,如节愍太子李重俊墓,但不是普遍现象。详齐东方《唐俑艺术与社会生活》,载樊英峰主编《乾陵文化研究》(一),西安:三秦出版社,2005年,第111页注释〔4〕。

[2]王去非:《四神、巾子、高髻》,《考古通讯》1956年第5期,第50—52页。

[3]王家祐:《四川宋墓札记》,《考古》1959年第8期,第447页。

[4]徐苹芳:《唐宋墓葬中的“明器神煞”与“墓仪”制度——读<大汉原陵秘葬经>札记》,《考古》1963年第2期,第90页;后收入所撰《中国历史考古学论丛》,台北:允晨文化实业有限公司,1995年,第286—287页。

[5]郝红星、张倩、李扬:《中原唐墓中的明器神煞制度》,《华夏考古》2000年第4期,第100—107页,特别是第101页。

[6]郑州市文物考古研究所:《中国古代镇墓神物》,北京:文物出版社,2004年,第181页。注:本文图1—10皆采自该书,恕不一一指出。

[7]张文霞、廖永民:《隋唐时期的镇墓神物》,《中原文物》2003年第6期,第69页。

[8](唐)牛僧孺撰,穆公校点:《玄怪录》,《唐五代笔记小说大观》(上),上海古籍出版社,2000年,第414页。郭绍林曾引用此段引文来阐释龙门石窟奉先寺的天王踩小鬼的形象,并没有意识到它与唐墓镇墓武士俑的关联。详所撰《唐小说对龙门石窟北天王所踩鬼怪的诠释》,《世界宗教文化》2005年第4期,第46—48页。

[9]郑州市文物考古研究编著:《巩义芝田晋唐墓葬》,北京:科学出版社,2003年。

[10]《玄怪录》卷四《王煌》条,《唐五代笔记小说大观》(上),第414页。

[11](后秦)佛陀耶舍、竺佛念译:《长阿含经》卷一二,T01,NO.1,第79页下栏——第80页上栏。

[12](东晋)天竺三藏帛尸梨蜜多罗译:《灌顶经》,T21,NO.1331,第516页中栏。

[13]《中国古代镇墓神物》,第20页;张文霞、廖永民 同上揭文,第65—67页。

[14](梁)僧祐:《出三藏记集》,北京:中华书局,1995年,第190—191页。

[15](萧齐)昙景译:《摩诃摩耶经》,T12,No.383,第1007页中栏。

[16]《摩诃摩耶经》,T12,NO.383,第1009页中栏。

[17]关于毗沙门天王德感应和灵验事迹,可参郑阿财《<龙兴寺毗沙门天王灵验记>与敦煌地区的毗沙门信仰》,载《周绍良先生欣开九秩庆寿文集》,北京:中华书局,1997年3月,第253—264页。

[18](唐)张彦远:《历代名画记》,上海人民美术出版社,1963年10月,第44页。

[19](宋)郭若虚:《图画见闻志》,北京:人民美术出版社,2004年,第120—121页。

[20](后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局点校本,1975年,第503页。

[21](宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷七九《隐太子建成传》,北京:中华书局点校本,1975年,第3540页。

[22]大岛幸代已较系统地梳理了唐代有关毗沙门信仰的文献资料,请参所撰《唐代中期的毗沙门天信仰与造像活动——以长安的事例为中心》,中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》第9辑,广州:中山大学出版社,2007年,第277—290页。

[23]相关研究可参大岛幸代,同上揭文,第286页注释[4]。

[24](宋)赞宁撰,范祥雍点校:《宋高僧传》,北京:中华书局,1987年,第660页。

[25]筱原典生:《毗沙门天图像的起源与演变》,《青年考古学家》第18期,2006年,第52—61页。

[26]大岛幸代,同上揭文,第284页。

[27]吉田丰认为:由于大夏的影响,到6世纪时,Vaisravaōa(毗沙门天)可能已自然融合成为索格底亚那的一位神祇(详所撰《西安新出土史君墓志的粟特文部分考释》,载《法国汉学》第十辑“粟特人在中国——历史、考古、语言的新探索”专号,北京:中华书局,2005年12月,第38页)。史君墓墓主人史君(Wirkak)墓汉文题记称史君“长子毗沙,次维摩,次富□(卤?)多”(孙福喜《西安史君墓粟特文汉文双语题铭汉文考释》,载《法国汉学》第十辑“粟特人在中国——历史、考古、语言的新探索”专号,第19页),“毗沙”便是墓志粟特文部分第30行记录βr'smnβntk,该词是梵文Vaisravōa(毗沙门天)的粟特文形式。推测其形象应该便是在史君石椁门两旁脚踏小鬼的四臂神像(图24)。本文图24采自西安市文物保护考古所《西安市北周史君石椁墓》,《考古》2004年第7期,图版捌2。

[28]陕西省考古研究院、法门寺博物馆、宝鸡市文物局、扶风县博物馆:《法门寺考古发掘报告》,北京:文物出版社,2007年4月,第147页。

[29]塔式罐的研究可参:袁胜文《塔式罐研究》,《中原文物》2002年第2期,第56—64页。不空《北方毗沙门天王随军护法真言》云:“若行者受持此咒者,先须画像。于彩色中并不得和胶,于白氊上画一毗沙门神。七宝庄严衣甲。左手执戟槊。右手托腰上。其神脚下作二夜叉鬼。身并作黑色。其毗沙门面。作甚可畏形恶眼视一切鬼神势。其塔奉释迦牟尼佛。”T21,NO.1248,第225页下栏。

[30]般若斫羯啰译:《摩诃吠室啰末那野提婆喝啰闍陀罗尼仪轨·画像品第一》,T21,NO.1246,第219页中栏。

[31]有关研究可参:樊珂《四川地区毗沙门天王造像研究》,四川大学艺术学院硕士学位论文,2007年5月。

[32]本文图17采自冯庚武、周天游主编:《三秦瑰宝——陕西新发现文物精华》,西安:陕西人民出版社,2001年,第88页图。

[33]栗田功:《ガソダ—ラ美术Ⅱ:佛陀の世界·解说》,东京:二玄社,第298—301页。

[34]谢明良:《希腊美术的东渐——从河北献县唐墓出土陶武士俑谈起》,《故宫文物月刊》第15卷第7期,1997年,第32—53页。

[35]邢义田:《赫拉克利斯(Heracles)在东方——其形象在古代中亚、印度与中国造型艺术》,荣新江、李孝聪主编:《中外关系史:新史料与新问题》,北京:科学出版社,2004年,第15—47页。注:本文图18—23,29、30皆采自此文,恕不一一指出。

[36]Roderick Wtitfield原著,上野日文翻译:《西域美术》,东京:讲谈社,1982年,图111。

[37]松本荣一:《敦煌画の研究》附图,东京:东方文化学院东京研究所,1937年,图版120右。

[38]《中国石窟·安西榆林窟》,东京:平凡社,1990年,图12、26。

[39]东京国立博物馆《シルクロ—ド大美术展》,东京:1996年,图版181。

[40](日)高楠顺次郎、木村泰贤著,高观庐译:《印度哲学宗教史》,台北:商务印书馆,1971年,第101—102页。

[41]筱原典生:《毗沙门天图像的起源与演变》,《青年考古学家》第18期,2006年,第55页。

[42]昭陵文物管理所:《唐尉迟敬德墓发掘简报》,《文物》1978年第5期,第20—25页。

[43]陕西省考古研究所,富平县文物管理委员会:《唐节愍太子墓发掘报告》,北京:科学出版社,2004年,第81—85页。

[44]郑州市文物考古研究所编著:《巩义芝田晋唐墓葬》,北京:科学出版社,2003年,第58—59、70—71、244页图209—3、279图260—2以及彩版九3—4。

[45]天津市文化局考古发掘队:《天津军粮城发现的唐代墓葬》,《考古》1963年第3期,第147—148页;信立祥:《定县南关唐墓发掘简报》,文物编辑委员会编《文物资料丛刊》第6辑,北京:文物出版社,1982年,第110—116页;王敏之、高良谟、张长虹:《河北献县唐墓清理简报》,《文物》1990年第5期,第28—33、53页;辛明伟、李振奇:《河北南和唐代郭祥墓》,《文物》1993年第6期,第20—27、61页;李振奇、辛明伟:《河北南和东贾郭唐墓》,《文物》1993年第6期,第28—33页;河北省文物研究所等:《河北省安国市梨园唐墓发掘简报》,《文物春秋》2001年第3期,第27—35页。注,本文图25—28皆采自上述相关简报,恕不一一指出。

[46]齐东方:《试论西安地区唐代墓葬的等级制度》,载北京大学考古系编《纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952—1982)》,北京:文物出版社,1990年,第289—295页;同作者《略论西安地区发现的唐代双室砖墓》,《考古》1990年第9期,第858—862、789页。

[47]安阳市博物馆:《唐杨偘墓清理简报》,《文物资料丛刊》1982年第6期,第130—133页。该墓葬发掘时随葬品均已散乱,推测这两个武士俑置于墓门两侧。详邢义田,同上揭文,第38—39页。

[48]山西省文管会、山西省考古所:《山西长治北石槽唐墓》,《考古》1962年第2期,第63—68页。

[49]邢义田,同上揭文,第28页。

[50]《玄怪录》,《唐五代笔记小说大观》(上),第385—386页。

(沈睿文,北京大学考古文博学院 副教授)

乾陵文化研究(五)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2010.9