唐代长安的东市与西市

[日]妹尾达彦

序

唐代的长安城自7世纪至9世纪,作为全球屈指可数的大都市繁荣之极,已毋庸赘言。长安首先是一座作为王朝的都城而规划营建的政治、军事城市,也是一座与其他城市相隔离的消费城市。它还作为延伸到西亚与北亚的贸易堀市网之枢纽,构成了国际贸易核心之一,特别是随着8世纪以后中国大陆内部日益显著的交通、商业组织的高密度的发展,它同时兼备了作为国内商业中心之一的功能。

长安毕竟是作为理想都市而营造的。为体现作为都城的理念,在实测面积达东西9721米、南北8651.7米的广袤土地上,平均分布着由墙壁隔开的坊市,并且在城市规划上,仅由北部的宫殿统领着左右对称的皇城与坊市,细节上继承了传统规范,令人感到它无愧于一座结束了东汉末年以来长达三百数十年分裂,重新实现统一的王朝之帝都。

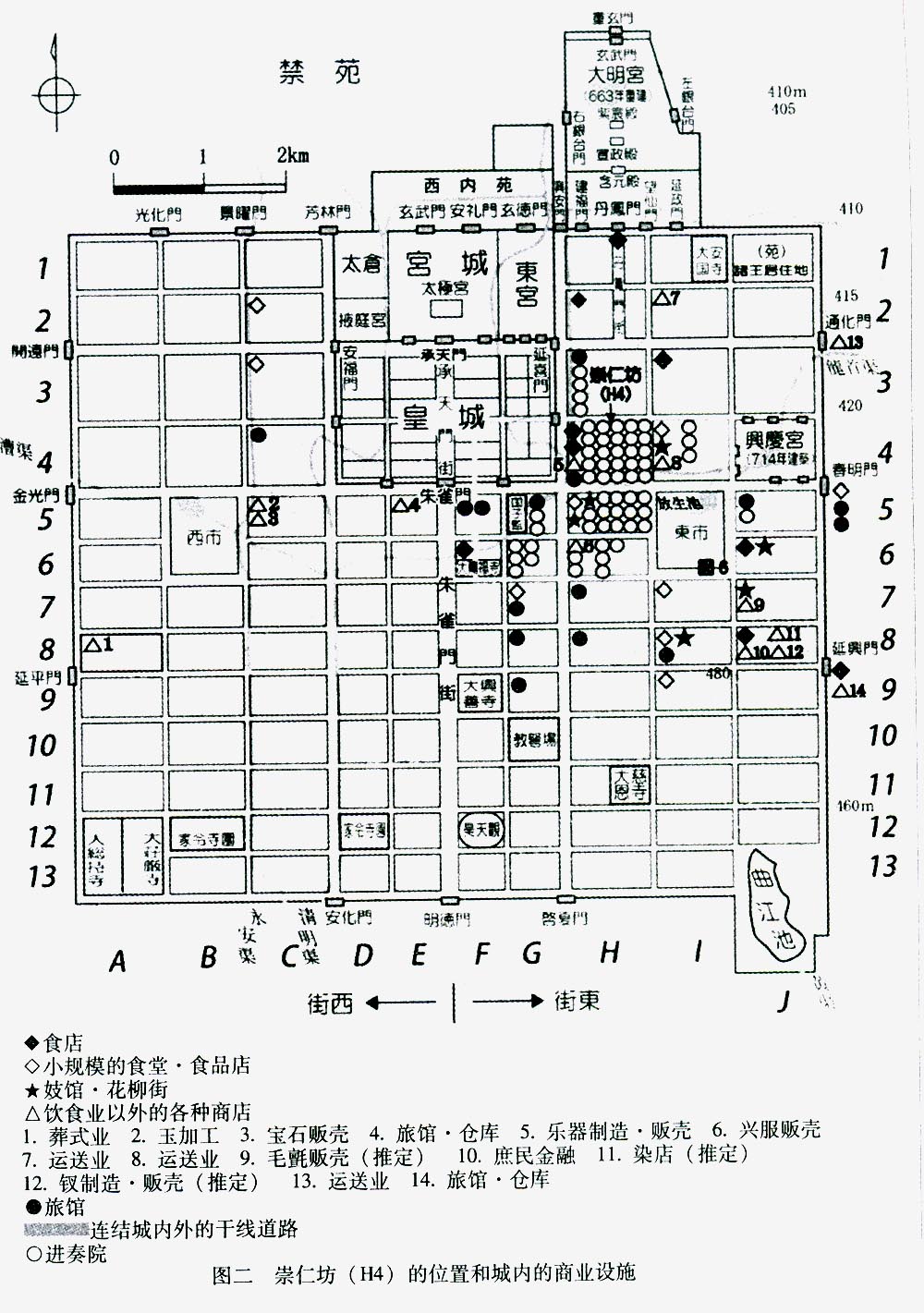

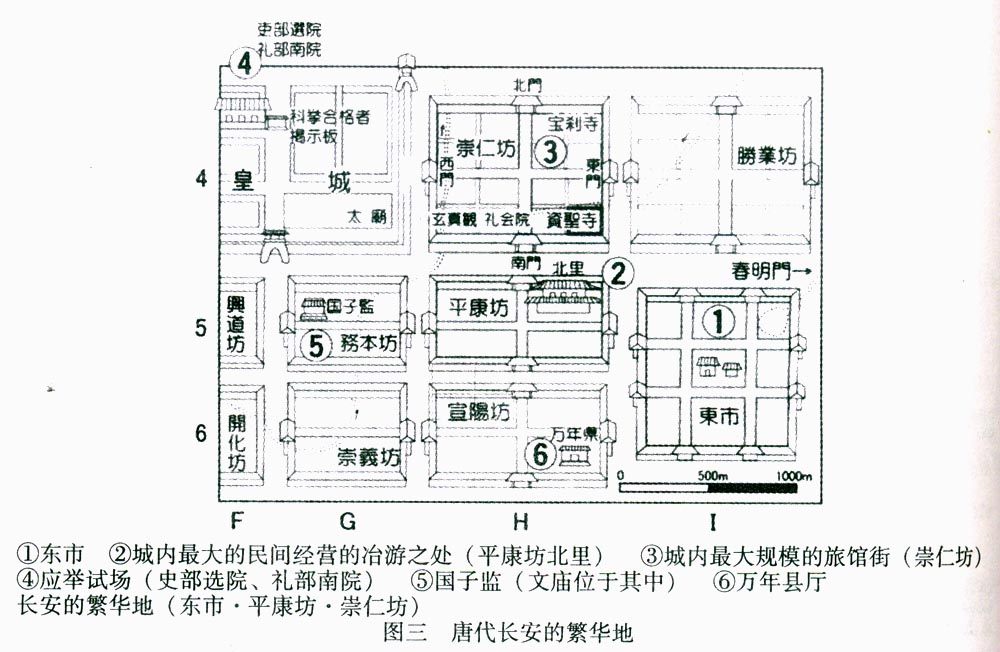

然而在另一方面,起初均质性的堀市规划逐步走形,唐代中期以后城内各地的功能不断分化也是无法否定的。在长安城东北部营建大明宫(662年)、在街东中东部营建兴庆宫之建筑(714年),构成了在从街东中部向北延伸的低矮丘陵斜坡上形成官员住宅区的直接契机,而在地理位置较低街西,则作为庶民的街区而居民稠密。另外,8世纪以后包括长安在内的跨地域商业圈之形成导致城内的土地利用呈现出功能性分化,促使坊市制瓦解,在两街中,以东市与西市为核心孕育出各具特色的商业区。在西邻东市的平康坊的坊内东北部,诞生了官员与富商出入的大型风月场所(北里),而位于平康坊北部的崇仁坊,则形成了进京的地方官员与旅客们留宿的客栈街,成为城内最喧闹的坊,在东市周围诸坊中,还聚集着开送钱汇票,兼具金融功能的各道收集信息的机构——进奏院。与此相对,西市则成为庶民街之核心,形成了一个无数流浪者与来自西域的珠宝商、金融业者杂居,职业、阶层、种族都五花八门的商业气息浓郁的地区。

关于长安的城市结构之变迁,已积淀了大量优异的研究成果,为今后探讨奠定了基础。然而成果内容还不免有些分散,关于建立在都城内外的政治、经济、社会、文化各组织互动之上的具体的城市结构之状况,尚有众多不明之处。长安是都城,较之唐代其他城市,在史料方面得天独厚,官撰史料固不待言,包括诗文、小说类在内,遗留下了一定的质与量的史料,同时考虑到近来源源不断地涌现出考古学成果,因此有可能在某种程度上对城市结构进行具体分析。

文本一方面尽可能系统地吸收积淀下来的研究成果,同时尽量系统性地阐述至唐代后半期,联接着东市与平康坊之北里、崇仁坊的一角成为了代表长安的闹市、欢乐场,同时,以西市为核心的地区则演变为西域人与庶民杂居的充满异国情趣的庶民街。

本文中提到的欢乐场是指随着各种饮食店、商店、旅馆,娱乐、风月设施集中而形成的,通过灵活的财富、服务功能,在物质、精神上吸引众多人神往的特定的城市空间,不单意味着狭义上的红灯区。长安原来东西两市便具有类似功能,但随着城内的功能分化,特别是东市的部分欢乐、娱乐机能与金融、信息功能之分化,也波及到西北边的诸坊,以平康坊的游里为媒介,连着东市、平康坊东北部、崇仁坊的一系列坊市在唐代后半期的城内构成了欢乐场。而与此同时,在以西市为中心的地区则孕育出异于街东的多元文化社会,创造出独特的街区。

本文将通过整理以东市与西市为核心的地区的商店分布状况,探讨不同行业的店铺布局之倾向,来弄清长安城内商业功能之分化。并且力图阐明经过这一城内功能分化,在以西市与东市为核心的地区形成了长安城独自具有的,充满多元性与复合性的城市文化。

关于唐代长安两市的商业活动,丛20世纪初以来已经有数众多的研究成果。本文根据已发表的拙《作唐代长安的街西》[1],《唐代长安的繁荣区(上)》[2],及《唐代长安店铺的布局与街西的富裕故事》[3],并根据新的研究成果增补而成的。

1.东市与西市

唐代长安城,继承隋代的都会市与利仁市,分别设有东市与西市,发挥着城内东、西二大商业活动核心的作用。另外,市不单是进行贸易、买卖的场所,也是交换有关政府的商业政策与官私双方信息、处刑、举行宗教仪式、表演、娱乐等的场所,与城市居民生活息息相关。在本章中,将调查两市及两街的商店分布,探讨两市商业功能之特征,接着整理出在政府向民间传达信息之同时,这里也是弃市,即在市上处刑——对民众而言也属于一种表演、娱乐——的场所的变迁过程,为重现唐代两市之具体景观寻找线索。

(1)商店分布

关于长安城内的商业活动,加藤繁、鞠清远、全汉升、宫崎市定、佐藤武敏、Den-is Twitchett、日野开三郎、宿白、武复兴、曹尔琴等先生,以及笔者以说明市制为轴心,弄清了坊市制的变迁、既为同行业商业街又具有商业协作组织之功能的“行”之组织结构,并广泛搜集了重要史料。因此,文本将集中于以往未受关注的长安城内各种商店之布局特征,通过尽量列举现有的文献史料,对长安市场的商店按各商业、产业予以分类,接着,在此基础上参照以往学说,来俯瞰与商业组织、商品流通相关的居民生活之演变。

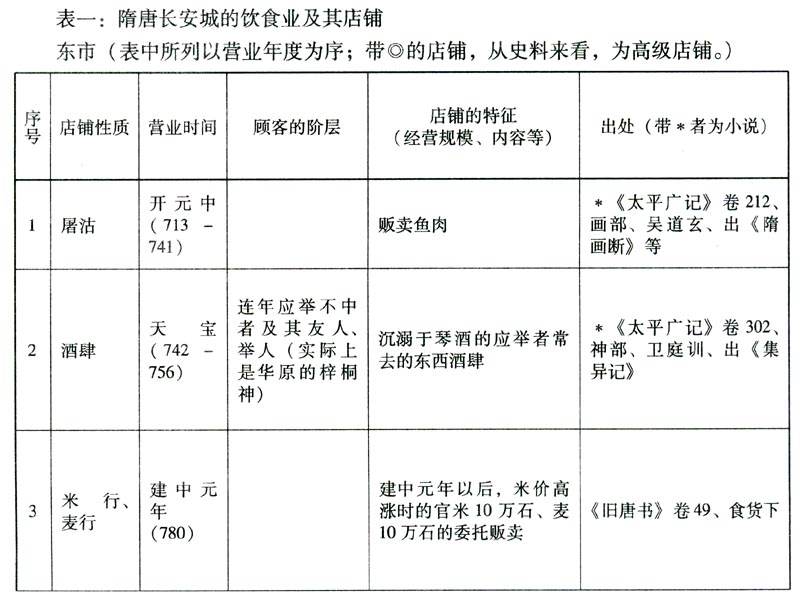

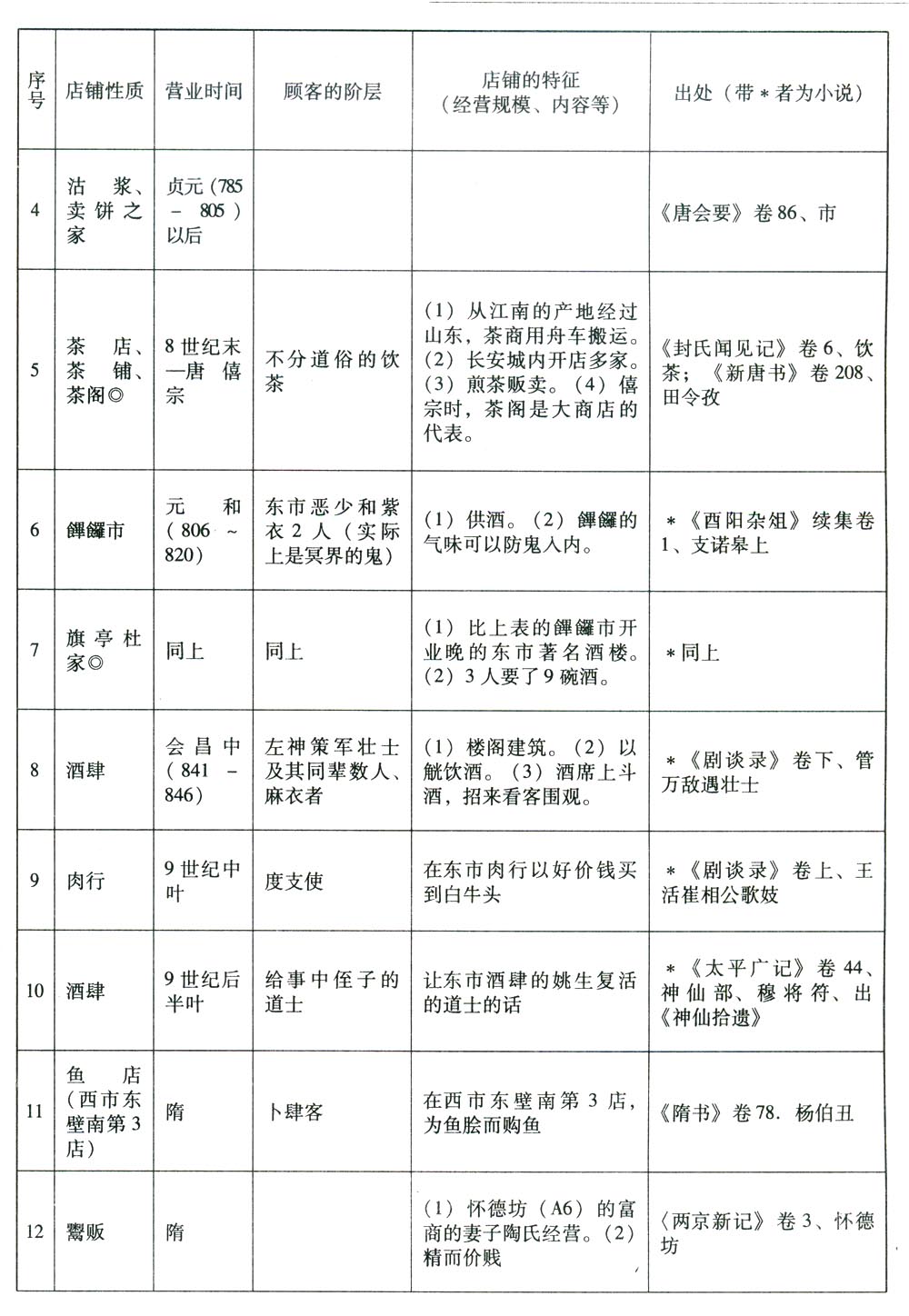

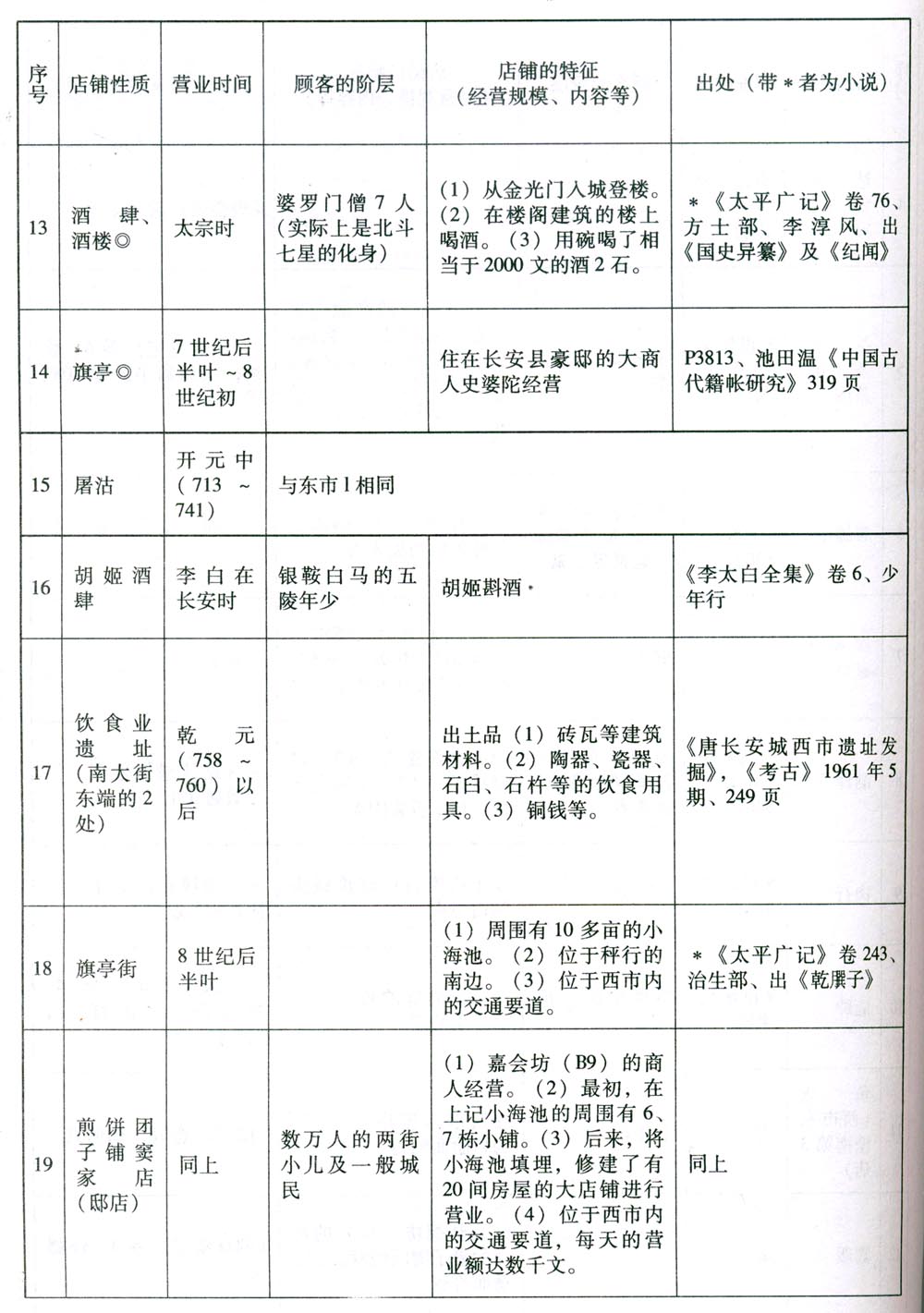

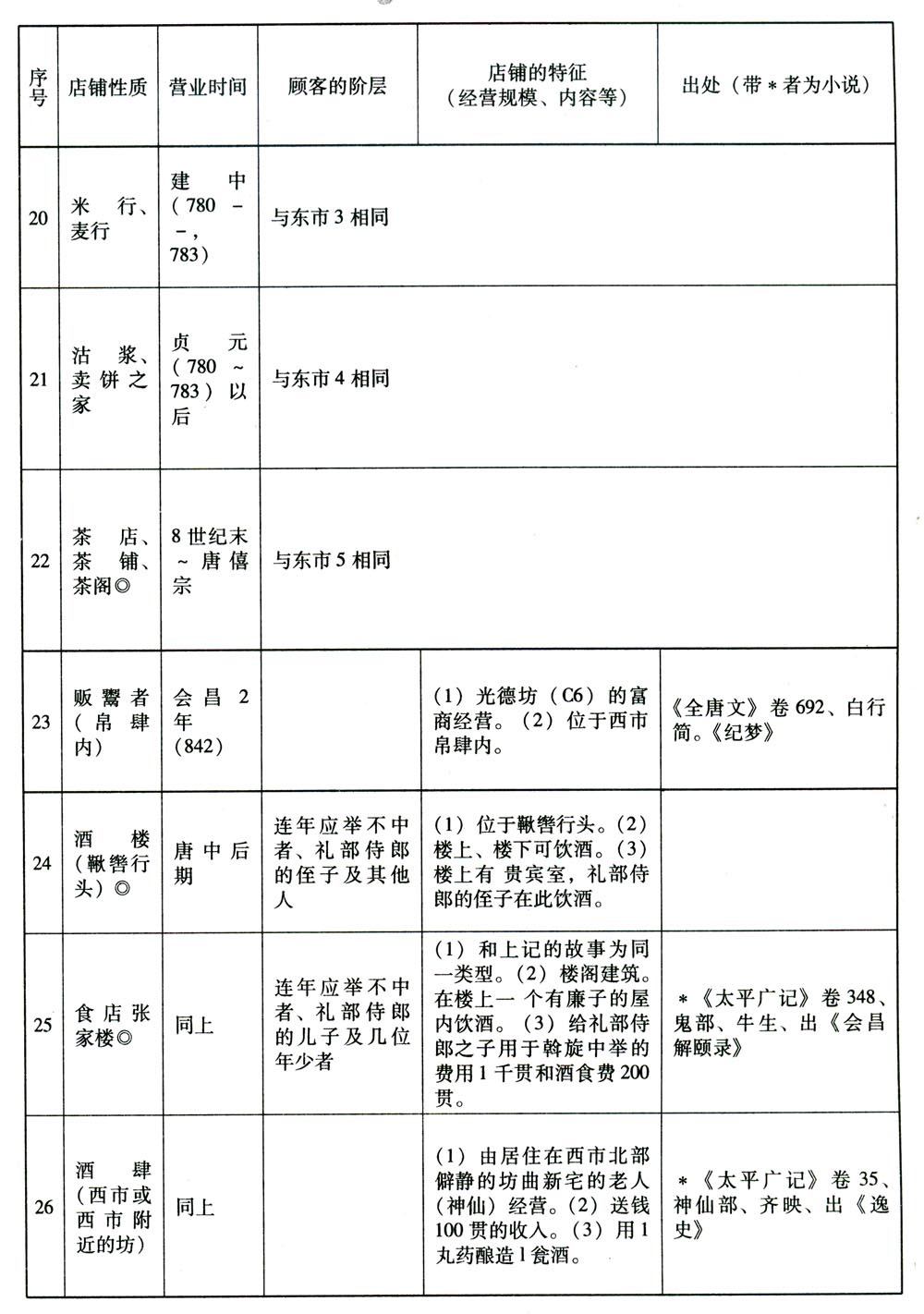

以下的表1显示了通过文献、出土遗址可证实、推测出的长安两市的商店分布。史料极为有限,在此水平上似乎还很难了解拥有百万人口的都市长安的商业、产业之一端。但我们暂且基于该表,并援引相关史料,来依次叙述各类商店。此时关注的是以下各点:(1)尽量留意记载内容的时代、各商店的结构与规模、出售商品的方法与价格、顾客的种类、买卖时的状况、商品进货处等点,归纳其内容。(2)关于时代,在小说中,故事发生的时代时常与所述内容的实际时代不符,在此按小说中所记的年代原样引用,如无记述,有些则通过登场人物等来推测。(3)主要探讨长安市场上的民营商店,对官方经济几乎未提及。(4)为避免繁冗,除特殊场合外,对已引用、介绍的史料忍痛割爱,未注明学者的论文标题。并且将坊名记为A1……等是依据平冈武夫编《长安と±洛阳索引》[4]中所用的方法。

米、麦制品

在长安,谷价高腾时,将储藏在太仓、常平仓等中的政府的粟米、稻米、麦子、盐等廉价买到民间,以求稳定城内物价。此时负责在市场中出售谷物的机构是设置于两市的常平仓或特设场所,正如下述引《旧唐书》卷49,食货下,建中元年(780)7月的敕中所述,实际上是将米、麦委托给两市行人,令之贩卖[5]。

建中元年七月敕。(中略)自今已后,匆米价贵时,宜量出官米十万石,麦十万石,每石量付两市行人,下价粜货。

在此提到的“两市行人”,由于受委托贩卖米麦,可认为是两市中米行、麦行的人(表一3)。在天宝2年(742)交河郡市估案断片中可见到谷麦行与米面行之名,在米面行中记有白面、北庭面等商品名称。另外发现在北京房山的石经(大般若经)上,作为功德主,刻有唐代范阳郡的白米社(天宝2年记)、大米行(天宝10载)、粳米行等名,由此可推断出长安城内也设有米行、麦行。

当时,对米麦的流通而言,除政府的税谷外,尤其是在唐代后半期,谷物商人起到了重要作用,这可通过米商利用谷价的地域差价贩卖谷物,从中获利而了解到。例如根据大和8年(834)8月戊申之诏,由于同州、河中府、晋州、绛州、京西北地区等渭水、汾水中下游流域丰收,政府鼓励商人买进谷物,贩运到其他歉收地区,并勒令地方政府不得妨碍其流通,从中可了解在关中盆地(渭水盆地)、安邑盆地的谷仓地带存在谷物商人。可以认为,政府将漕运米投放市场毕竟属于临时性措施,在长安城内的米行,麦行中,主要是由谷物商人将米麦运来的。

长安城内有一些从这些米行、麦行购入谷物,制粉、加工成食品的小店铺,食品几乎都是用麦粉制成的。据说在东市有一个饆*(左食右甫)饠肆,元和(806—20)初,东市某恶少为与两紫衣密谈而进入肆内(4)。*(左食右甫)饠即“毕罗”,因蕃人毕氏、罗氏喜食而得名。它与油饼、烧饼、胡饼、塔纳等都被视为有代表性的胡食,因此视为用麦粉加工成的食物较妥。

通过《酉阳杂俎》续集卷一,支诺皋上的下述引文,可以了解到开设在长兴坊(G7)的*(左食右甫)饠店的情形[6]。

柳璟知举年,有国子监明经,失姓名。昼寝,梦徙倚于监门,有一人负衣囊,衣黄。(中略)明经遂邀入长兴里*(左食右甫)饠店常所过处。店外有犬竞,惊曰,差矣。遽呼邻房数人语其梦。忽见长兴店子入门曰,郎君与客食*(左食右甫)饠计二斤,何不计值而去也。明经大骇,褫衣质之,且随验所梦,相其棍器,皆如梦中。乃谓店主曰,我与客俱梦中至是,客岂食乎。店主惊曰,初怪客前*(左食右甫)饠悉完,疑其嫌置蒜也。

这段记载说的是,务本坊(H5)的国子监的某明经在柳璟知贡举之年(会昌元年(841)与2年),梦见走进一家常光顾的*(左食右甫)饠店,吃了两斤(约1.2公斤)*(左食右甫)饠,由此可知店内置有榻、有老板与伙计(店子),还有放入大蒜的*(左食右甫)饠等。在*(左食右甫)饠的种类里,有上等的樱桃*(左食右甫)饠、香喷喷的天花*(左食右甫)饠等,但在像上述东市的*(左食右甫)饠肆[7]、该长兴坊的*(左食右甫)饠店那样的坊市小店中,则充斥着馅儿中的肉味儿与大蒜味儿。

建中年间(780--3)前后,以制作和贩卖煎饼与团子而生意兴隆的西市窦家店,是窦义廉价买下了旗亭的积满污秽的名为“小海池”的低湿地而建的[8]。据说起初在池边建了六、七家小店,其后以瓦砾填掉湿地,在上面新建了20家店,靠居西市要冲这一地利,日获数千钱盈利。饼是先和面,然后烘烤、蒸煮、油炸的食品之总称。据记载,煎饼在正月7日、3月3日被作为节日佳肴发给官员,另外,元和12年(817),宣阳坊(H6)的户部吏人之家的宵夜为香喷喷的煎饼。而另一方面,团子与糕都是用麦粉以外的谷物为原料的食品,大约是用粟米或稻米做的。

通过窦义店之兴隆可知,团子与麦粉食品等在长安城内广为食用。据说8世纪末,有一位进士清晨在坊门附近卖糕之处,从呆在那里的吏人手中得到了数片糕[9],就是说还有卖糕的地方。还据说在隋代,住在怀德坊(A6)的富商帐通之妻陶氏常在西市卖馂(大约是粟米),物美价廉,颇受欢迎[10]。上面已推断在两市有米行(17页)。对于官员,根据《唐六典》卷4,礼部·膳部郎中员外郎条(近卫本,52叶里一54叶里),发给细白米、粳米、梁米、细米、白米、粉、面等,作为亲王以下官员的主食,米是与麦并列的主食。不过,根据小说类等史料,特别是在唐代中期以后,城内的人们无疑作为主食,开始大量吃用麦粉做的饼。

除了在长兴坊(G7)的*(左食右甫)饠肆外,据说在安邑坊(17)巷口,也有一大早就卖饼者。住在同一坊内的刘伯刍(元和10年的刑部侍郎)每日买饼[11],在兴庆宫前的胜业坊(14)拥有宅第的玄宗之兄王的隔壁就是卖饼的饼师之家[12]。在升平坊(19)的北门内侧,在天宝9年(750)6月左右,有胡人在垂帘的店中,向等候晓鼓响后开坊门的路人卖饼,从拂晓起点着灯,生起炉火,出售刚出炉的饼[13]。

同样在春明门附近,也在大和(827--35)初年,有从晓鼓之前便卖饼与饨,同时售酒的店[14]。

据说顺宗时,一时权贵的起居舍人·翰林学士王叔文、左散骑常侍·翰林待诏王任的宅第前宾客盈门,来客如想在同一坊中的饼肆与酒垆中留宿,一人须出1000钱的高价才能住宿[15]。还有一则有名的故事是,大历12年(777)尚书左仆射刘晏入朝时,路上偶尔见到卖蒸胡饼的地方,便买了饼吃得津津有味[16]。在元和14年(819)任忠州刺史的白居易的诗(寄胡饼与杨万州)中写道“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使,尝看得似辅兴无”[17],提到吃起面脆、油香的刚出炉的京城风味胡麻饼,便眷恋起长安的情景。大约这是由于当时主要在长安与洛阳流行美味的胡饼。另外,唐初在城内有一老媪经营的卖*(左食右追)的肆,这里也兼开旅馆[18]。“二*(左食右追)”是饼之一种,似乎是先和面,然后搓成丸子状,并用油炸出来的,其中有名为“樱桃二*(左食右追)”的佳品。还有故事说一位进京的举人留宿处的隔壁是卖饼的胡人家[19]。

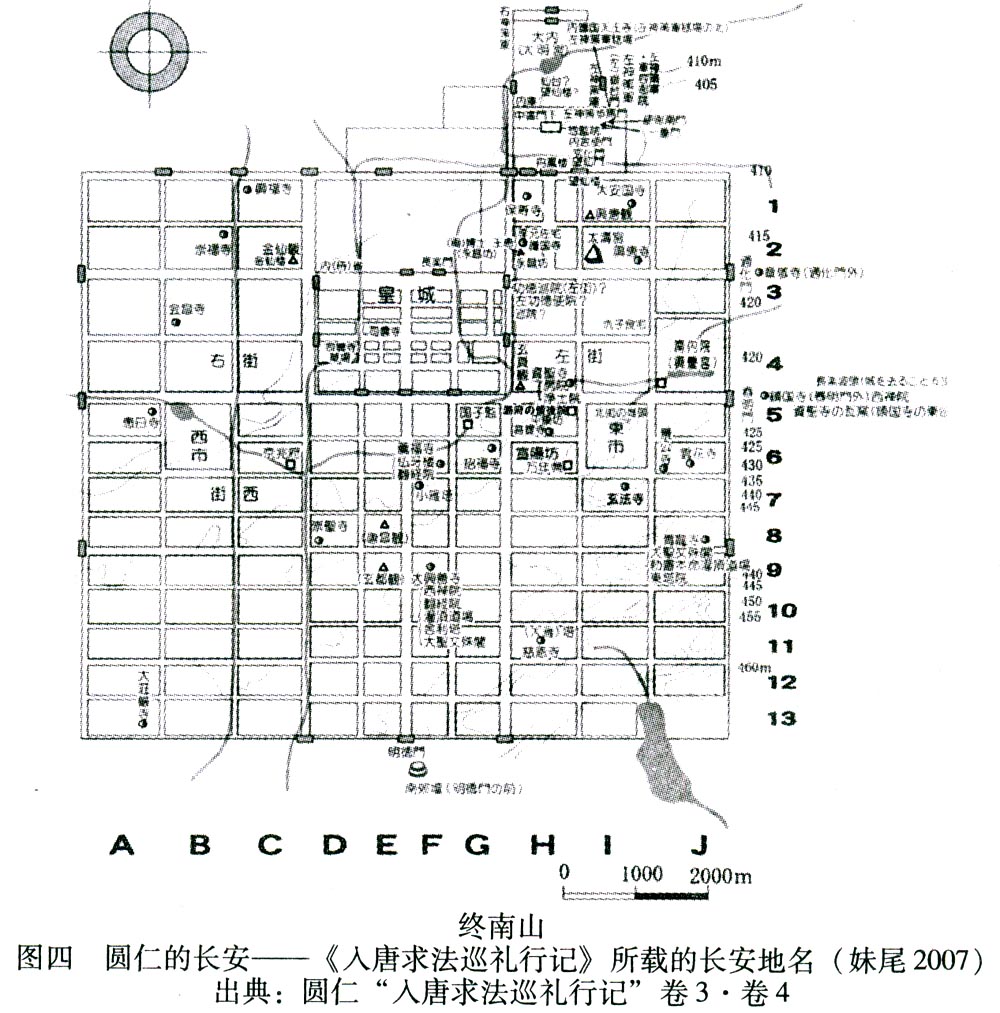

我们还知道,除了上述有店铺者外,还有一些总是用小车装着蒸饼,在胜业坊(I4)附近串街叫卖的贫穷小贩,从行商的贫穷小贩到坊市中的店铺、市中显眼的大街旁的大店,城内有经营规模大小不一的大量卖饼者。圆仁住在崇仁坊(H4)资圣寺时,正值开成6年(841)正月6日立春,这天向寺庙分发胡饼,早餐时食用,而俗家也都有这一天吃胡饼的习俗。通过开元(713--41)前后,宣平坊(18)的老人派童子卖30多张胡饼[20]、众多市人与路人扔饼喂西市北店的商人养的狗的故事等,都可了解到长安城内居民普遍吃饼。

上述城内饼肆中的饼之种类有*(左食右甫)饠、煎饼、胡饼(胡麻饼)、二*(左食右追)等,加热方法包括蒸、炉烧、油煎等,从市场上的商人、住在坊间的庶民到候缺者(明经)、宰相,有各种阶层的人们购买。北宋·孟元老《东京梦华录》卷4,饼店中写道:“凡饼店有油饼店,有胡饼店。若油饼店,即卖蒸饼、糖饼、装合、引盘之类。胡饼店即卖门油,菊花、宽焦、侧厚、油大、髓饼、新样满麻。每案用三五人捍剂卓花入炉。自五更卓案之声远近相闻。唯武成王庙前海州张家,皇建院前郑家最盛,每家有五十余炉”[21],描述了北宋京都开封卖饼店的状况。据此可知,在饼店中有油饼店与胡饼店,出售着包括洒上芝麻的新商品在得各色饼,还有用酵母(剂)发出来的饼,一大早开始做饼,朝向贯通城内外的大道,拥有五十多个炉灶的生意兴隆的大店,并可知唐代中期以后,在长安等地流行起来的食饼习俗在北宋开封也更大范围地普及开来。

唐代中期以后,随着饼成为庶民的主食,售饼的店也普及起来,但专门售饼的店一股规模不大,小本经营的店铺与居民生活密切相关,薄利多销地经营。从贞元年间(785--805)起,宦官廉价强卖商人之商品的宫市之弊严重起来,在两市经商者,一听宫市,便皆逃入家中,将店里摆着的商品都换成便宜货,连以微薄资本开店的卖浆水(甘蔗榨的汁)与饼的店[沽浆卖饼之家]也停下生意,闭门等宦官离去(5·66)。卖饼之家,与卖浆水的店并列为市场上典型的零售店。

作为饼食之原料的小麦,主要由谷物商人从关中盆地的麦作地带运到城内,特别有些是从长安堀近郊的农家直接大量运来的。《唐会要》卷90,和籴,大中6年(852)5月条中写道:

敕。自收关陇,便讨党项,边境生民,皆失活业,连属艰食,遂不宁居。蒹军储未得殷丰,切在多方瞻助。今年京畿及西北边,稍似时熟。即京畿人家,竞搬运斛(豆斗)入城,收为蓄积,致使边塞粟麦,依前踊贵。蒹省司和籴,亦颇艰难。其弊至深,须有厘革。其京西北今年夏秋斛(豆斗),一切禁断,不得令入京畿两界[22]。

在该年6月的条中写道:

敕。近断京兆斛(豆斗)入京。如闻百姓多端以麦造面入城货易,所费亦多。切宜所在严加觉察,不得容许[23]。

从中可知,京畿的人民竞相向长安城等城市贩运收获的冬季小麦,以求获利,还知道此时有人将小麦磨成面粉出售。

众所周知,汉代以前一般吃粒食,加工麦粉制成的食品是从魏晋时起开始普及的,到了隋唐,冬季小麦(宿麦)跃居主食的位置。在关中盆地中东部的谷仓地带,与粟田一同,面向长安市场的小麦田普及起来,在唐代,使用水力驱动的大型水皑与畜力磨出了大量麦粉,王公、官员与寺院僧人、富商等竞相介入制粉业,展开商业活动。可以认为,唐代中期人口达到100万的长安的日常消费量之增大,促进了城内饮食业之增加、食品之多样化、加工技术的发展,同时也推动了长安城周围地区的农作物之商品化,使制粉业作为利润较高的营利事业独立出来。饼食零售店在长安城内的普及构成了小麦粉食流行的具体证据。

肉食品

猪、羊、牛等作为主食麦粟之副食,如前代一样,在唐代长安也被大量食用。据说9世纪中期,度支使的所由曾在东市肉行买牛,可知在东市存在肉屋街,其中有牛肉店(《剧谈录》卷上、王鲔活崔相公歌妓、四叶表一裹)。两市屠沽之事常在史料中出现(13·68),虽然可以认为在卖肉的小铺子里也屠宰牲口,但确实有专业的屠宰行当(屠宰之家·屠家)。总章·咸享年间(668--74),堀内住着一家代代专门屠宰的屠户,屠宰的方法通常是切开喉颈放血L24]。通过房山石经的题记得知,天宝11载(752)范阳郡有屠行。

还有一则故事提到,在隋代的西市东壁门南端第三店买鱼制脍[25],可知沿城内西市东壁的一个邸店是卖着鱼的。在西市东部,有一条永安渠贯通南北,大约这里是一块便于城内外水运之地。据说可见到串街叫卖新鲜鱼类的行商人,太府卿与进士在天门街上见到鱼贩子,买了10斤(约6公斤)重的鲜鱼作绘。在唐代一股把鱼烹来吃的较多,但在城内,似乎喜好用新鲜的鱼制成绘来食用。长安城四周,北有渭水,东有沪水、灞水,西方有丰水、澧水、潏水、涝水等大小河川,位于西郊的昆明池以蒲与鱼的产地闻名,在鄂县的y美陂也以鱼之鲜美闻名,所以不难搞到新鲜的河鱼。有的渔夫住在城内的永兴坊(H3)。不过从养稚鱼的正月到5月底,畿内禁止打鱼。

随着佛教的普及,人们逐渐不喜食肉,更视专业屠户与鱼肉店为贱业。据说玄宗时的画家吴道玄在长安城内的寺院中所描绘的《地狱变》的阴森气势搞得两市的屠沽卖不出去鱼肉(13bc)。在李商隐的《杂纂》卷上,不相称(丛书集成本,1页)中,接在(穷波斯)、(病医人)、(不解饮弟子)、(瘦人相扑)、(肥大新妇)、(先生不识字)等之后的便是(屠家念经)。另外,

我们还知道在开元(713-41)中期,明经科考生访终南山时,以往长安城市的屠沽们,如今纷纷悔改,转而习道术(122),在齐月齐日、大赦、封禅、旱灾等时,常禁屠宰,可知鄙视屠宰业之风相当盛。但同时,通过上述内容反而也可知在长安城内曾经盛行屠宰业与肉店,有学者指出,在吐蕃乘安史之乱攻陷长安时,六军士卒中尽是出身于市肆的屠沽者,为了逃避征赋,只是形式上注册军籍而已,实战中派不上用场。

酒(饮酒)

唐代指卖酒行业的名词有酒肆、酒家、酒户、旗亭、酒楼、酒炉等。长安也同样,从街头的小酒馆,到酒楼中有歌妓陪酒的著名高级酒家,还有零售的酒店与酿造批发的酒店(酒户),有的在两市内营业,有的在坊内与城门内外营业,众多酒家林林总总,与居民生活密切相关,发挥着孕育出长安的贵族、民众文化的孵化器之作用。

通过上述屠沽之例,可知两市中有众多酒家[26]。据说东市恶少李和子在元和(80620)初年,向东市的旗亭,杜家订了冥界的紫衣与9碗酒[27],另外,天宝(742--56)初年,日夜沉湎于琴酒,常在东市酒肆游逛的落榜科举考生,某日遇到其他举人,意气相投[28]。还据说,在9世纪前半期,东市酒肆的桃生与给事中穆仁裕之甥为酒友[29]。住在东市南部的安邑坊(17)的科举考生在天宝中期,骑马到开在旗亨南侧的门附近的书肆(旗亭南偏门鬻坟典之肆),为了科举备考,花费100金购置了大量书籍,以车载归宅[30]。从他住的地方可推测出那是东市的旗亭。

石田干之助、向达两位先生的研究弄清了西市的酒肆是一个有胡姬陪酒的充满异国情趣的地方。在日野开三郎先生的前注(1)《唐代邸店0研究》(金市,381--85页),中提到,在西市酒楼上有美貌胡姬同席的宴会费用昂贵,而一些以刺客业谋生的长安少年游侠们出生入死后,常在此一掷千金。

在编于7世纪后半期前后的《判集》中,记有关于在长安县置豪邸的粟特商人的案件。以下根据池田温先生的录文,指出相关之处。

长安悬人史婆*,家兴贩资财巨富,身有勋看骁骁骑尉。其园池屋宇,衣服器玩,家僮侍妾,比侯王。有亲弟颉利,久已别居。家贫壁立,兄亦不分给。有邻人康莫鼻,借衣不得,告言违法式事。五服既陈,用别尊卑之叙,九章攸显,爰建上下之仪。婆*阛阓商人,旗亭贾竖,族望卑贱,门地寒微[31]。(下略)

由此可知,该粟特商人史婆*是在阛阓(市肆,在此即指“西市”)经营旗亭,以此谋得巨利。虽然是判,但从中可知当时的西市胡商中有经营旗亭者,过着奢华的生活(69P3813、池田、先棚书、319页)。在唐代由胡人经营的酒家屡见不鲜,其经营者(店主)被称为“酒家胡”或“酒胡”,频见于唐人诗中。胡商集中于西市及周边,在胡人的旗亭饮酒时的胡姬的酒杯大约象征着西市独有的风韵。

由上文可知,在西市内交通至便的要冲,有酒肆、酒楼集聚的旗亭,与卖煎饼、团子的窦家店、秤行并列[32]。还有一则故事说,在太宗之时,7名婆罗门僧人登上西市酒肆的酒楼,唤酒一石,倒入碗中畅饮[33]。进士科考生登上在西市辙辔行的酒楼,听到楼下谈话声,知悉需贿赂才能中举,恰巧与正在酒楼的某个房间(楼上坊内)的,其叔父是知贡举的侍郎郎君一起饮酒,便塞上了1000贯,应考试时受到特别关照[34]。还有与此类似的故事。不过舞台从辙辔行的酒楼变为食店张家楼。在此故事中,某进士科考生走进西市的食店张家楼,据一室,垂帘入座后,随后有数名少年上楼来。他们正谈论着为进士科及第所需贿赂的金额,考生听到后便走出房间打招呼,那几个人中,白衫少年为知贡举之子。于是交给该少年1000贯,作为中举的保证金,此外还拿出200贯,作为酒莱钱,结果以上第中举[35]。

所谓“食店”,就是以饮食为业的小饭馆或酒家,有的还兼为旅馆。上述食店张家楼之例,应属于卖各种莱肴与酒的高级酒家。据武则天时代末期的宰相韦巨源的《食谱》·附张手美家,在阊闽门之外,有一家名为“张手美家”的食肆,根据客人的需求提供如下的水陆莱肴,节日则出售相应的菜肴,客人从长安城内蜂拥而至,他们还为美食爱们公开了菜谱[36]。

阊阖门外通衢,有食肆。人呼为张手美家。水产陆贩,随需而供。每节则专卖一物,遍京辐凑,号曰浇店。偶记其名,播告四方事口腹者。

元阳脔元日油画明珠上元油饭

六一菜人日涅椠兜二月十五

手里行厨上巳冬凌粥寒食

指天馂龋四月八日如意圆重午

绿荷包子伏日辣鸡脔二二饭

罗二罗饭七夕玩月羹中秋

孟兰饼*(左食右炎)中元米锦重九糕

宜盘冬至萱草面腊日

法王料斗腊八

阊阉门便是指“宫门”,考虑到韦巨源是武则天的宰相,可以认为指的是洛阳宫城的宫门,实际上也有这样的实例。不过《食谱》中不仅有洛阳的记载,还记有建康的名菜,考虑到在唐诗中常出现以“阊闽门”指长安大明宫的宫门之例,以及文中有“遍京辐凑”等,可以认为该食肆·张手美家是8世纪初叶设在长安城大明宫的宫门前之通衢边的[37]。提供品种丰富的菜肴,吸引着美食家的高级酒家在大明宫前之通衢边开业。这里当然应该供应酒。

除了这家张手美家外,还有很多以酒食待客的酒肆位于城内诸坊,尤其多见于街东部。关于平康坊(H5)北里的妓馆与妓女(21《北里志》),将在第二章<北里>中详述。有记载说一位住在崇仁坊(H4),10年前失去了商人夫婿的俏丽妇人在酒肆、酒楼林立的旗亭中一直维持着亡夫经营的酒肆,每天早上出门工作,一日赚300钱[38]。崇仁坊位于东市的西北,该酒肆或许设在西市,但是崇仁坊正如在第三章(祟仁坊)中将提及的,是城内最热闹的坊,也可能是设在坊内繁华街中的。咸通9年(868)出降的同昌公主在广化坊(I3)有宅第,中贵人与公主的车夫(步辇夫)常携带锦衣,来到开在广化坊的旗亭中沽酒[39]。信安王的外孙少年落拓,好饮酒,天宝9年(750)夏6月与其堂妹夫想在新昌坊(J8)的酒家(饮所)设宴[40],开化坊(F6)的西北角,也在唐末有酒肆[41]。还有光启3年(887)年曾在凤州防御使满存幕下为宾佐者,与客人于景福元年(892)凤州政变后分别,在开化坊西北角的酒肆中偶然重逢的故事,从中可窥视唐代最末期长安酒肆的状况。

生活于玄宗到德宗时代的诗人韦应物写下的《酒肆行》[42]是了解长安酒楼之雄伟景观、经营方式的极佳资料。

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。

碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客。

回瞻丹凤阙,直视乐游苑。

四方称赏名已高,五陵车马无近远。

睛景悠扬三月天,桃花飘俎柳垂筵。

繁丝急管一时合,他垆邻肆何寂然。

主人无厌且专利,百斛须臾一壶费。

初醲后薄为大偷,饮者知名不知味。

深门潜酝客来稀,终岁醇醲味不移。

长安酒徒空扰扰,路傍过去那得知。

在高达百尺的酒楼上,悬挂着银字招牌,锦缎的酒旗翻飞,在管弦丝竹齐奏的楼上酒席前,庭院中柳树垂影,桃花的花瓣飘落。在春风飘拂一片碧绿的窗外,眼前可俯瞰乐游苑(19),转眼可遥望大明宫的丹风门,由此可知,该酒楼建在街东中部。大概建在乐游苑北面斜坡上的宣平坊(18)附近的坊中。可以认为,在唐代中期以后,这样的供应自釀的新酒的远近闻名且高档的酒楼遍布于街东的东市附近的街道两边的诸坊中。

在通化门与春明门、延兴门等长安城东城墙之诸门(青门)附近,招揽出入城门的旅人与迎送者的酒家林立。其中有些酒家可以摆开由胡姬劝酒交杯的送别宴会[43],有些酒家在延兴门外的街道两旁开了一些店[44]。正如岑参的《送宇文南金放后归太原寓居因呈太原郝主簿》[45]中的“送君系马青门口,胡姬垆头劝君酒”、李白的《送裴十八图南归嵩山二首》之一首[46]中的“何处可为别,长安青绮门。胡姬招素手,延客醉金樽。临当上马时,我独与君言。风吹芳兰折,日没鸟雀喧”那样,在朝着穿过青门的东西街道,有一些酒家,故停下马来,进入其中。

这样,在坊内与城内街道两侧也出现了许多酒肆,如下述引,《旧唐书》卷60,宗室、河间王孝恭次子晦,据说河间王孝恭的次子在高宗时为右金吾将军兼检校雍州长史时,从私邸的楼可俯瞰酒肆,因酒肆的人抗议而拆毁了楼[47]。

晦私第游楼,下临酒肆,其人尝候晦言曰,微贱之人,虽则礼所不及,然家有长幼,不欲外人窥之。家迫明公之楼,出入非便,请从此辞。晦即日毁其楼。

由此可知,自高宗时代起,邻近官员宅第的酒肆在两市外的坊内公开营业,营利活动得到承认。

还有一则故事说,一名进士科应考生拜访住在西市北部闲静的坊中新宅里的老人,老人用一粒药丸酿出一瓮值100贯的美酒,卖给酒肆[48]。据说在隋末长安城内的马行东边,有的酒楼的阶下有拴驴与骡的“马驻”,其后的卫公李靖与烈士、道士交杯换盏[49],周隋之间,杠子春在西市的波斯邸中从仙人手中得到300万钱,之后率酒徒在长安的倡楼中沉湎于琴酒、歌舞中[50]。贞元(785—805)末年,有一布衣在长安的酒肆中吟咏、饮酒,总是烂醉如泥后方归旅舍,秋季某日,见一位老叟吟诵诗歌[51],元和(806--20)中期在太平坊(D5)定水寺,李秀才被寺中僧侣嘲笑在酒旗(酒肆)中游手好闲[52]。贞元末年,当时极为凶暴的五坊小儿结徒在城内酒肆吃喝,赖酒帐想溜走,店主要他们付帐,反被殴打辱骂[53]。

经1960年进行的西市北部发掘工作,在位于西市南大街东端南侧的地方发现了估计是经营饮食业的店铺遗址[54]。在三层遗址中距地表1.3米的最深处,损毁严重,房间数不清。有带排水沟与人行道的,路宽为16—18米的车行道,车行道是用细碎的碎石铺成的相当牢固的道路,道路两侧可发现店铺遗址。从道路两边的店铺遗址中发现了盆、罐、三彩陶器的残片与大量瓷碗与盆的残片(特别是质厚、上白釉、较浅、带圆底的碗与盆较多)、开元通宝与乾元重宝等铜钱与少量的铁块、石臼与石杵,在南侧朝着道路的店铺遗址中有若干处圆洞,在其中埋着坛与罐。通过此次发掘可具体地了解在西市朝着大路的地方,备有各种酒器与食器,出售经制粉、加工的食物的饮食店在8世纪前后生意兴隆之状况。

值得关注的还有,做设宴用的外卖莱,送到附近衙门等的酒家在两市中也生意兴隆,《太平广记》卷496,杂录部,吴凑,中有如下记载《唐国史补》卷中。

德宗非时召拜吴凑为京兆尹,便令赴上。凑疾驱,诸客至府,已列筵矣。或问曰,何速。吏曰,两市日有礼席,举铛釜而取之。故三五百人馔,常可立办[55]。

即在贞元14年(798)春夏发生了旱灾,谷物价格腾贵,大量民众逃荒,前京兆尹因此被问责罢免后,吴凑突然受德宗之命任京兆尹。上述记载便是该时之事。尽管吴凑匆忙赶到京兆府,而当众多客人到府上至贺时,已经摆好宴席。这是因为两市天天设宴,如有需要,马上可以搞到菜肴,3500人左右的宴席不在话下。京兆府设在西市附近的光德坊(C6)中,所以这应是从西市的酒家送来的外卖的菜肴。考虑到这件事发生在贞元14年大旱之年,吴凑拜命京兆尹的前一个月,为抑制谷价腾贵而向市场投放了太仓的粟,可知西市与东市的饮食业实力雄厚,储备有充足的菜肴原料,兴隆之极。

各种酒肆、饮食店不断在长安城内的坊市中开张、饮酒量之增加、味觉之发达等在城内与近郊孕育出了闻名全国的品牌的酒。如众所周知,在李肇的《国史补》卷下列举了全国13种有代表性的名酒,其中包括京城的“西市腔”、京城东南的虾*(左虫右麻)陵的“郎官清”、“阿婆清”等[56]。在城内,在常乐坊(J6)的曲中酿造的美酒也受到京城人的亲睐(27)。城东的昭应县(新丰县)与城西的咸阳县、鄠县等的酒也相当著名,从长安城的城门通往位于东郊华清池西北部的昭应县的街道两边,售酒的村店林立。我们还知道一些官员、豪族家釀的名酒。尽管还不清楚在上文中提到的酒肆里喝的是什么酒,但在唐代,除了以往作为酿酒的主要原料的谷、黍子外,由于开发了江南,以稻为原料的酒也在华北普及起来,并且据说汉代以来的葡萄酒更流行起来。

建中3年(782)开始执行官釀官卖的酒类专卖制,但只有长安,因是人物辐凑的王都,故免于执行专卖制[57]。到了贞元2年(786),以需筹集军费抵御吐蕃入侵为契机,在长安城也开始对酒户(釀造业者)课以榷酒钱[58],到了大和8年(834),城内的榷酒钱再次被免去。这延续到唐末昭宗时期。大约这是由于在长安城内外,鉴于民间酒肆兴隆,不得不采取这样的行政措施。

茶

关于长安两市有茶店·茶铺,在封演(封氏闻见记)卷6,饮茶中有如下著名的记载:

开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗。自邹、齐、沧、棣,渐至京邑,城布多开店铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多。[39]

据说开元中期,流行于禅寺僧侣之间的饮茶习惯逐渐普及到民间,在长安城内的市中,开出了很多煎制茶叶并出售的店,人们不分道俗,出钱饮用。在江淮产茶地区采摘的茶叶,舟车相继,经由山东诸州运至长安,在城内各地,品种繁多的茶叶堆积如山。一般认为,该记载是天宝末年进士及第,德宗时位居御史中丞要职的封演在长安亲身见闻到的,栩栩如生地描绘了8世纪末长安城内饮茶之流行。

大和9年(835)甘露之变时,发生了司空兼江南榷茶使王涯赴永昌坊(H2)的茶肆时被禁兵擒获之事件,可知不仅在市内,在坊内茶肆也普及起来[60]。唐末僖宗时,为了摆脱财政困难,征用了两市中的官员、胡人富商的珍宝,严厉督察柜坊(民间金融机构)与茶阁(茶叶的批发、零售店)匿藏财产的行为[61]。这显著地体现了在当时长安的两市中,出售茶叶的商人获得暴利,可与柜坊同列。

从唐代后半期至宋代,饮茶习俗迅速普及,唐代已出现众多产地的品牌,茶叶成为有代表性的远距离商品,经茶商之手,在全国性流通起来。众所周知,利用始自唐代的送钱票据(便换·飞钱)的商人之首正是开展远距离交易的茶商。茶商将从江淮运来的茶叶在长安出售,并将此所得寄存在城内三司使的机构、诸道的进奏院,以及神策军等诸军、金融商人等处,获得票据,在设于地方的各派出机构、支付机构换取现金。在华北的茶市场中,长安形成了尤其重要的消费市场,这大概是由于茶较轻,容易搬运,并且对优质高价的茶叶之需求很大,依靠贯通南北的交通网,发展出于从远距离商人到茶叶批发、零售店的销售系统。

盐

长安是河东池盐流通圈中最大的食盐消费城市,8世纪施行了盐专卖制后,受托负责食盐流通的特权商人聚在城内,这些大盐商对政府的盐专卖政策也具有一定的影响力。长庆元年(821)设立了盐商向长安城内的盐专卖机构(大约是设于宣阳坊(H6)的榷盐院)缴纳专卖税后,在盐产地的盐监领盐的制度。城内盐价腾贵时,出售政府库存的盐,以求稳定价格,虽然在崇义坊(G6)也设了盐铁常平院,但城内盐之流通通常依赖于盐商,可以推断,从盐产地搬运盐的特权盐商人与城内的批发、零售商促成了盐流通过程中的分工。

蔬菜·水果

蔬菜与水果为生鲜食品,因此主要是从城内的农田与近郊农村运来的。据说在平康坊北里的南曲中,有些妓女因居室鄙陋,来客稀少,故摆小摊子贩卖草判姜果之类(秣草、生姜、水果等)[62]。众所周知,城内的中南部一带从唐代中期到唐末为阡陌相连的耕地,农民住在那里耕种。在官员宅院中的菜园里,似乎也种着自家食用的瓜类与薯类等。还可见到背着萝卜与柴,在坊内的民家与寺院前串街叫卖的小贩,较之常设的店铺,生鲜蔬菜较多是从城内外的农村直接由货车或驴运到市场,在那里买卖的。城南一带是芹菜的产地。

唐代主要食用的水果包括从前就有的梅子、李子、柿子、枣、苹果、樱桃、梨、梓、栗子等。由于贩卖水果利润很高,面向城内消费者的商品生产在近郊普及起来。咸阳县产的水蜜梨最鲜美,据说从郡县到杜曲之间(鄠杜间)也摘得到,终南山北麓的栗子也是著名产品。在柳宗元《柳宗元集》卷17,种树郭橐驼传中,如下叙述了在长安城西的丰乐乡培育、出售果树苗的树商。

其乡曰丰乐乡,在长安西。(郭橐)驼业种树,凡长安豪富人,为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或移徙,无不活,且硕茂早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。[63]

据此可知,长安城内的豪族、富商们为了在庭园中观赏或出售果实,争相从郊外的树商手中购买果树苗,可以证实存在着育苗者→果树栽培者→消费者这→流通渠道。在开元、天宝年间(713--56)以后,城内风行观赏牡丹的习俗。高价买卖牡丹之事通过白居易(买花)[64]等可知。

自唐初起,金光门外已有果树园,在《太平广记》卷243,治生部,裴明礼,出《御史台记》,中可见到在城内装车贩卖,获得巨万财富的商人之例。

唐裴明礼,河东人。善于理生,收人间所弃物,积而鬻之,以此家产巨万。又于金光门外,市不毛地。多瓦砾,非善价者。乃于地际坚标,悬以筐,中者辄酬以钱。十百仅一二中,未洽浃,地中瓦砾尽矣。乃舍诸牧羊者,粪即积,预聚杂果核,具犁牛以耕之。岁余滋茂,连车而鬻,所收复致巨万。乃缮甲第,周院置蜂房,以营蜜,广栽蜀葵杂花果,蜂采花逸而蜜丰矣[65]。

在交河郡市估案中,记有买卖蔬菜种子的菜子行,在商品中可见到蔓、萝卜、菍(荵)、荏、兰香、韭等的种子,可以推测购买者是在近郊种蔬菜的农民。在房山石刻上,可见到涿州的果子行、椒笋行的名称,可以推测在长安城内也有。

纺织品、衣物

唐代的纺织品以丝、麻、毛织品为主,特别是丝织品通过官私馈赠与市场上的买卖,或作为珍宝货币·高额货币广泛流通,城市的批发、零售绢织品的商店,不仅从官家、近郊农家、手工业者处获得纺织品,也从客商处收购全国各地的高级丝织品,在堀内贩卖,还出现了作为中介商的丝绸牙人。值得注意的是,在距长安西北5516里[66]的交河郡市场上,堆积着梓州的小练、河南府·蒲州·陕州的絁、常州的布、被统称为“杂州布”的各州的麻布等,以及益州的半臂等,使我们了解到8世纪中期布帛的全国性流通之实态。在交河郡市估案中,在帛练行的商品中记载着大练、梓州小练、河南府生絁、蒲陕州絁、生绢、缦紫、缦绯等,在彩帛行中记载着紫熟绵绫、绯熟绵绫等,并且在推断为口布行的一条之后,记载着常州布、杂州布、火麻布、*(左日右羽))布、赀布、小水布、大绵等。而同时,在房山石刻中,也可以证实除了范阳郡的绢行、小绢行、丝帛行外,还有估计设在范阳郡的布行、大绢行、新绢行、小彩行、丝绵行、丝绵彩帛绢行、丝绢彩帛行、总绵丝绢行、总绢……帛行等,并且通过洛阳龙门的石刻,可知在洛阳城中的北市彩帛行与北市丝行。

考虑到这些设于交河郡、范阳郡、洛阳等的众多纺织业行会、商业街之存在,在人口超过100万人的长安城,无疑除了以征税方式征来的布帛外,近郊的手工业产品与全国的纤维产品经纺织品商人之手大量运来,城内的批发、零售业组织也发达起来。就长安而言,尽管留下的文献较少,但可在一定程度上见到以丝绸为首的布帛、毛纺织品的买卖与商业组织。首先唐初,皇太子与亲王向市出售大量作为年俸的布帛,换取货币,并且在元和8年(813),为了增加市场中流通的通货量,防止物价下跌,政府拿出内库钱50万贯,购买了两市的布帛等,由此可以想象存在参与布帛买卖的两市布帛商。

据说盐铁使犹子因调选进京时,曾在东市见到率领数名侍婢的美女,便在市上买了锦绣、彩帛送给她[67],还据说会昌3年(843)6月27日,东市遭到火灾时,东市曹门西侧12行4000多家的官私钱物金银绢药等都被烧毁[68]。大中年间(847--60),在东市西邻的宣阳坊(H6)有彩缬铺(彩是印有花纹的绢纺织品,缬是夹缬、交缬等高级染织品),其店主为街使郎官摆了宴席[69]。可知在东市及其近坊,在唐代后半期有买卖高级绢纺织品的商店开业。

西市的绢行名称可见到两例。据说建中3年(782)因调选进京的前扬府功曹在调选结束后,向西市绢行借了次年回杨州自家的盘缠(在西市绢行举钱)[70],还据说元和12年(817)在西市绢行的南方人家中(西市绢行南人人家)举行了葬式[71]。我们知道绢行也开展了保管、借贷金钱的业务。在西市,在市署前有大衣行[72]。在天宝9年(750),信安王韦祎的外孙的堂妹夫郑六进入西市衣肆时,见到十数日前遇到的妇人任氏带着女奴,要与她搭话,她却混入人群中避开了(经十许日,郑子游,入西市衣肆,瞥然见之,曩女奴从。郑子遽呼之。任氏侧身周旋于稠人中以避焉)[73],可知西市的衣肆常有俏丽妇人等顾客来访,热闹且生意兴隆。在《文苑英华》卷545,判,街内烧灰判[74]中,写着西市的商人于令月望日在街道上烧炭,晒布,市署的令处以笞30之刑,致死,家人不服,以滥刑为由上诉的案件,以及令狐绍先的判词[75]。由此可知布商在西市的街衢边借阳光漂白布匹的情况。

还据说天宝中期,在长安的市内有卖衣服的店,此衣肆中的店主肤如凝脂(鄽中有鬻衣之妇,曰张十五娘者,肌体凝洁)[76],以及开元初年,从华岳神女处得到2正北海郡绢的三卫在长安的市上将此以2万贯的高价卖给一位骑白马的汉子,而这个汉子将货款2万贯寄存在西市金融业者处。这是在市中叫卖高级绢织品之例,而据说贞元元年(785)前后,曾为尚书租庸使的佣人(苍头)者获得自由后,在城内客户坊中的一家小店卖画(客户有一小宅子,贩绘为业)[77],可知在客户坊里有卖画的小店。客户坊是没有户籍的外来人聚居的坊,唐中期以后因城内浮寄流寓者的增加而形成,被认为是流入城市的流浪者聚居的贫民窟地区,大概在街西的西端。可以推断不分阶层贵贱,广泛地出售、使用着丝织品。还有建中(780—83)前后,大约是在西市购买蜀地青麻布之例。

另一方面,唐末在堀内有从事染色业者聚居的染坊[78],在胜业坊(I4)北门短曲里,有以缝纫为生的母女。在房山石刻中记有涿州的染行,在大城市,民间的染色业发展了起来。还能见到卖褥垫之例。据说在西市一老婆婆拿着旧锦褥叫卖,一个家产荡尽的原来的富人以500钱购入,还有在大历(766--79)初年,在靖恭坊(J7)有一处叫“毡曲”的地方,大概在那里聚集着许多经营毛毡的商店[79]。还有故事说,建中年间前后,在街西购买了数百辆新麻鞋,它们是在通往长安东南方向的襄州的街道两边的邓州内乡县制作的,可以推测城内有从地方城市进货并销售麻鞋的鞋店。在交河郡市估案中有写着靴绦、细鞋、次鞋等商品名称的残片,在房山石刻中刻着靴行的题记,可知存在鞋店的联合组织、商业街,也能见到幞头行。大约可推断在长安城内也有同类的行。还有一些故事提到了似可认为在长安的鞋肆。

药

据说在唐代,政府为了帮助一般民众治病,在市街等地立了刻有民众易患的病名,用于治疗的药品名称、配方、药材的官价等的石碑。在交河郡市估案断片中,举出了动物性、植物性、矿物性药材,总共50多种药名,由此可知当时主要的药材在交河郡应有尽有,从写明的价格来看,药材以高价交易。如前所述,在圆仁逗留长安时发生的东市火灾中被烧毁的东市曹门西12行4000家的财物中,与金银绢一道写着药名,这正表明长安市场的药材是当时的高价商品[80]。会昌5年(845)正月3日,圆仁在长安时,武宗下诏在两市的药行求李子衣10斤、桃毛10斤、生鸡膜10斤、龟毛10斤、兔角10斤等仙药[81]。尽管最终未寻到这些仙蓟,但可以认为正是由于两市药行经手来自全国的众多种类的药品,才发出了这份向药行求仙药的诏书。

在长安城内的坊市中开着许多药店。在西市,药市(药行)的宋清名声显赫。在柳宋元《柳宋元集》卷17中这样写道:

宋清,长安西部药市人也。居善药。有自山泽来者,必归宋清氏,清优主之。长安医工得清药辅其方,辄易仇,咸誉清。疾病疙疡者,亦皆乐就清求蓟,冀速已。清皆乐然响应,虽不持钱者,皆与善药,积券如山,未尝诣取直。或不识遥与券,清不为辞。岁终,度不能报,辄焚券,终不复言。市人以其异,皆笑之,曰,清,蚩妄人也。或曰,清其有道者欤。清逐利以活妻子耳,非有道也,然谓我岂妄者亦谬。清居药四十年,所焚券者百数十人,或至大官,或连数州,受俸博,其馈遣清者,相属于户。虽不能立报,而以赊死者千百,不害清之为富也。清之取利远,远故大,岂若小市人哉。一不得直,则怫然怒,再则骂而仇耳。彼之为利,不亦翦翦乎。吾见蚩之有在也。清诚以是得大利,又不为妄,执其道不废,卒以富。求者益众,其应益广。或斥弃沉废,亲与交,视之落然者,清不以怠,遇其人,必与善药如故。一旦复柄用,益厚报清。其远取利,皆类此[82]。

由此可以证实,采集药材,将其运至旨都的行商人将药材带到药店林立的西市药市(药行),并且还有从药店购买药材,配制成药来治病的医生(医工),形成了采药者→城市的药行→医生→患者这一药材流通渠道。药店为了搞到优质药材,尽力款待药材行商人,在出售过程中也有赊帐,由于客人中的许多人有望成为高官,即使诚实地贩卖良药也能获得巨大利益,可知经营药店是利润很高的生意。至于该药店的店主宋清,由于交易时诚实无欺而特别值得一提,所以记录下来,这反倒暗示着一般的药店与医生是牟取暴利的。

8世纪末至9世纪初居住在长安的张籍或因长期苦于眼疾,留下了许多涉及药的诗篇。在其中,如《张司业涛集》卷6,(赠任道人)中写道:

长安多病无生计,药铺医人乱索钱。

欲得定知身上事,凭君为算小行年[83]。

可知药店与医生对药费与诊疗费随意开价。

据说在西市,在唐未有一个药铺以一服100文的价格出售汤药,由于喝一次包治百病,远近闻名,求药者接踵而至,名贯都城。他们在一个大房间里摆着大锅,日夜进药材煎制[84]。据说在长安的宝货药肆中堆满了异国商人带来的南方特产[83],还有故事说8世纪中叶,在长安药铺中有3、4位老人来买药时,边饮酒边畅谈(137),可见有的店铺中摆放着酒。据说乾宁年间(874--79),有仙人在长安的市上卖药。城内见得到叫卖药的人。据说住在长乐坊(11)的王居士曾手持念珠,念着佛经,穿梭于里巷叫卖药,他还治好了延寿坊(C5)金银珠玉商的女儿的病,还有提着一个装药丸的大葫芦叫卖的老翁。有许多故事是关于将深山中采到的药材运到城市来高价出售的道士的,说明药材曾作为高价的远距离商品流通。

中国药书的历史悠久,以系统性书籍而言,南朝·齐的陶弘景的农本草经》为其嚆矢。

在唐高宗显庆4年(659),全面收集了全国药品,虽诸本所述不同,但药品数量总计超过850种,按玉石、草、木、兽禽、虫鱼、果、菜、米等项目分类。离长安最近的主要采药地点是终南山,但在上述西市的宋清的药铺里,带来良药的行商人却是“自山泽来者”,再考虑到来自南方的物品摆满了长安的宝货药肆,以及在交河郡市估案中可见到全国各地的药品等,《唐本草经》中的许多各地的药材无疑是运到对高价药材需求集中的长安来的。

在上述《宋清传》中,还可见到医生与药铺有分工(34页)。在长安城内,除了作为官员的国医外,还有很多民间医生住在坊中开业。对唐朝政府的医疗机构已有论述,故在此简单地提一下长安民间的医生。民间医生开业似乎无需特别许可,但如不依药方而误诊,导致患者死亡,将被判两年半的徒刑。据说在长安市中有一良医,门前患者云集,被召到郎中家,用药治好了遇蛊毒的郎中女儿的病。医生在市中开业,有时到坊内官员家中出诊。有一则故事说,因在丈夫赴任的岭南吃了虾蟆而得病的妇人归京后,服了长安医生开的药,吐出并痊愈。还有故事说,医工赵卿治好了因吃了过多蘸了对身体不好的酱醋的绘而患病的少年,良医疗病的故事很多。

有一则故事说,9世纪后半期,崔铉作为荆南节度使镇守江陵时,发现了治好富商之病的武陵医工梁新,给他盘缠让他进京,还致信朝士大力推荐,因此梁新当上了殿中省尚药局的奉御。其后,由于曾为鄜州的马医的赵鄂进京,在通衢边挂起上书姓名的招牌,开了医院,并治愈了朝士的难疾,所以梁新认赵鄂为继承人,在物质精神两方面予以援助,因此赵鄂其后当上了大仆卿。可知医生在大路边挂牌营业(于通衢自膀姓名,云攻医术)、民间医生被吸收到国家的医疗机构中。在李肇《国史补》卷中写道:“故老言五十年前,多患热黄,坊曲必有大署其门。以烙黄为业者”,[86]即流行热黄病时,在长安城内各坊曲中挂招牌,以烙黄(火针)治病的医生一定要开业。

而另一方面,住在坊内的国医也为民间患者诊疗。据说以名医著称的国医王彦伯在自家院子里设了3、4口炉灶煎药,号称万能药,无病不治,前一天来求诊的患者次日便带着钱帛来,作为治愈之答谢,贞元(785—805)末年,前渭南县丞进京为病中的母亲求医,寓居常乐坊(J6),竭尽钱财求王彦伯诊疗,但因他是大名鼎鼎的国医,无法马上见到,每天毕恭毕敬地登门造访,半年后才得到医生答应出诊。可见除了为来诊患者诊疗外,也有国医出诊之例。不过,国医不用说,作为民间医生也如上所见,几乎所有患者都是官员或其家眷,一般庶民似乎很少能到请得起用药昂贵的专门医生治疗。在各坊曲必有治疗热黄病的针灸医(上一段)只是在流行病猖撅的一段时期内之事而已。另外,唐末在东市印刷、出版了名为《新集备急灸经》的灸书,医书流传到民间这一点值得特别关注(参见下文中印刷一节)。

占卜

自古存在的卖卜在长安也相当兴隆。现知在隋大兴城,有杨伯丑与张永乐曾开肆卖卜[87]。

在唐代长安东市,在铁行的一个叫“茫生”的人,专门占卜能否中举,每一卦收取一缣的占卜费[88]。这大概是副业。另据说在西市,开元(713--41)中期,有一位老人专门占卜铨试结果与将来的官运,有常算中之口碑[89]。据说武则天的从子武攸绪曾潜入长安的市中经营卖卜业,在同一地点从不停留5、6日以上[90]。据说天宝(74256)中期,善于卜筮的柳少游名声远扬,为带着一缣的谢礼而来的客人算寿命[91]。善于相术的桑道茂也相当著名,车马盈门,有的人花大钱来此相官运(143)。还有一则故事说,在西市买了一匹马的进士为给这匹马占卜来到卜肆,得“乾卦九五”,被认为是龙马[92],由此可知,卜肆不仅为人算命,也为马占卜除两市之外,还有在诸坊卖卜者。宣平坊(18)的王生在开元中期善于易筮,以500文决一局,来客云集。据说从辰时(上午8时许)至酉时(下午6时许),客人络绎不绝,还有一些人未能占卜失望而归,而进士李揆带来一缣,得以占卜官运[93]。据说韦后全盛时,崇仁坊(H4)的一个阿婆名叫阿来,她弹着琵琶,焚香占卜高官(朱紫)盈门,一位紫袍五带的将军以一疋绸绫为答谢请求占卜[94]。后来,阿来被认为是操妖术的邪俗师,被平王诛杀。

仅从上述文献记载来看,占卜的内容以能否中举、调选的结果与内容、将来的官途等为主,因而来访的客人也几乎都是考生与官员,客人是自己手持绢与钱来到卖卜者家中的。而同时,我们已经了解在唐代民间社会有很多巫,与人们的生活密切相关,起到了治疗疾病、占卜,作为与死后世界的中介人(灵媒)、念符咒、祈雨等各种作用。上述崇仁坊的阿来也是巫者之一。可以认为,医生、卖卜人与巫在唐代互相间密切相关,对于一般庶民而言,巫是更为亲近的存在。

金银.宝石

已有学者指出,在唐代后半期的长安 有金银商店 的商业街、金市(金行),可以认为,唐宋金市 的业务内容包括买卖金银铤与金银饼、鉴定金银价值、铸造金银器饰与金块、买卖钞引类等。根据说明长安存在金市的“说话”,在元和(806-20)中期,因调选从郑州进京的某人将在洛阳得到金5两左右带到长安金市的张蓬子店中,请求鉴定,结果以200贯的人格出售[95]。据说该金子是西域胡商探求的宝物,原是无价之宝。这被视为说明长安金市鉴定金子、买卖金块的故事。经手金银的金银疝似乎通常同时兼营珠玉的鉴定、买卖。在《白居易集》卷5,闲适一,<效陶潜体诗16首并序>的第15首的一部分中写道:

东邻有富翁,藏货偏五都。东京收粟帛,西市鬻金珠。朝营暮计算,昼夜不安居。[96]

该诗是白居易为母服丧,离开长安·宣平坊(18)宅第,退居华州下卦县时,在元和8年(813)仿陶渊明诗而作的。内容并非歌咏当时的具体情况,而是将南巷贵人与北里贫士、东邻富翁与西邻贫者相对比来相对地看待贵贱、贫富之差的诗,但从中可隐约见到当时大商人的经营活动。在长安、洛阳、凤翔、江陵、太原五都,大量储备宝货的富商在洛阳收购谷物与绢帛,在长安的西市贩卖金银、珠五,西市的金银珠玉商是被作为当时巨商的象征而提及的。

石田干之助先生从唐代小说中采集到的一系列“胡人买宝谭”的故事结构都是西域商人鉴别出貌似一无是处的东西其实是宝物而高价收购,体现了款待异人。胡人买宝谭的背景在于作为宝石商的西域商人具有卓越的鉴别宝石的能力。当时的胡商在中国大城市积攒了巨富,居住在中国的众多胡商参与了金融业及买卖金银、宝石、香药,在长安城内,特别聚居于街西、西市周边,在长安商界中拥有强大势力。西市的胡人在珍珠中重蚌珠而贱虵珠,而只有胡人才能鉴别虵珠,天宝时代,平康坊(H5)中的菩提寺里有一位僧侣到西市的商胡处,请他们看宰相李林甫布施的物品(好像是类似于生锈的钉子的东西),被鉴别出是价值高达10万贯的宝物,因而出售[97]。这明确体现了西市宝石商鉴定能力之高。

还有两个事例说明在西市东部的延寿坊(C5),有宝石商居住[98]。其中一例是见于《太平广记》卷243,治生部,窦又(出自《乾瘦子》),的8世纪末至9世纪初的致富谭[99]。该故事的内容在石田于之助《窦义&致富谭》[100]中,作为了解唐代长安世相的极佳史料而做了介绍,在以前发表的拙稿中也叙述了其梗概,在此叙述相关部分的故事大意。在西市的繁华之地经营着多达20间窦家店(18页)的窦义见到困于饥寒的胡人米亮,施以钱帛,7年间养活他,并于某日赠给5000文。米亮作为答谢,建议他买下标价200贯的崇贤坊(C8)的小宅。于是,窦义取出寄存在西市柜坊中的钱,缔结契约那天,米亮告之自己善于鉴别玉石,在买下的宅子中的捣衣砧其实是于阗宝王。因窦义半信半疑,他将延寿坊的玉工请到崇贤坊小宅,让他鉴定。果然如米亮所言为宝玉,于是加工成腰带上的挂件(腰带跨)等出售,获得了数10万贯巨利[101]。米亮的米姓是胡姓,被认为是粟特系米国(Maymurgh)人。这则故事也说明了胡人、胡商鉴别宝石的能力出众,并且从中可知,在西市东邻的延寿坊住着玉工,并加工高价的玉石。在延寿坊还住着出售金银珠玉的富商《延寿坊鬻金银珠玉者》[102]。居于延寿坊街西的一流位置,最适于腰缠万贯的宝石商居住。

为了证实《两京新记》卷3,西市(收入《唐代の长安と洛阳资料》),中所写的“市署前,有大衣行”中的大衣行,1962年在位于西市南街中部的地方之南侧进行了部分发掘。虽然没有发现大衣行遗址,但除了砖瓦与陶瓷碎片外,还发现了梳、钗、笄、刻着花纹的骨饰品等大量骨制装饰品,以及料珠、珍珠、玛瑙、水晶等制作的装饰品等主要遗物,还出土了少量金饰品与两根牙签、大量骰子、骨制品的骨材等。鉴于这些出土品,该地被认为是珠宝商遗址(92)。可以认为,这些骨玉是延寿坊的玉工等职业工匠或珠玉商自行加工的,都是在长安城内进行的。在上述1970年出土的兴化坊遗址中,从埋藏的罐中出土了金制的钗与钏、梳子,以及用白王、白玛瑙、绿玛瑙、蓝宝石、玫瑰紫等玉石做的装饰品,以实物证实了唐代曾广泛流通金银珠玉。胡商聚居的西市及其周边被认为是全国买卖、加工金银珠玉的中心之一。

另一方面,在东市,也通过东市火灾时官私的钱物金银绢药被烧毁,可知藏有金银[103],有买卖金银的店。1983年1月,从位于唐长安城东市之地发现了一尊金杯与数件鎏金花饰的银盘,完整地出土的金杯造型精巧,施以纹饰,被认为是盛唐至中唐的器皿。不过不清楚这些金银器是在东市出售的商品,还是商人的私家用品。除上述兴化坊中的金银器外,自中华人民共和国成立以来,在大明宫、兴庆宫、曲江芙蓉园、常乐坊(J6)等地也出土了金银器,再加上东市的事例,可以说通过器物进一步证实了唐代长安城中在皇帝、官员、商人之间流行金银器。一股认为,在少府监中尚署有金银作坊院,制造、加工宫中使用的金银器,那里制造的金银器也作为恩赐品流入民间,不过可以认为,城内金银珠玉的销售、加工业有了长足发展。

金融

随着货币经济的发展,在唐代后半期的长安形成了金融市场,质库、柜坊、寄附铺等金融业不断涌现,金银珠玉商、绢帛商、邸店等大资本商人也开始兼营金融业,参与存款、保管财物、放高利贷、汇兑交易、委托买卖等,这已广为人知。在此,将在以往研究的基础上,特别是针对城内金融业店铺的地理位置与经营内容,集中做一概述。

两市存在柜坊这一点,可通过李德裕任宰相后,煞住奢侈之风,买卖美婢名马的高额交易消失,因此向两市柜坊存款与借贷、汇兑也消失(45a95a),唐末僖宗之时,征用两市上的汉人、胡人富商宝货,严禁柜坊与茶阁匿藏财产(45b95b)等得知。另外,在乾符2年(875)发出的禁止买官行为的诏中,特别提到了严禁经由柜坊收受作为贿赂的现金、银子,也可认这是针对两市的柜坊的(45c95c)。在大和5年(831)宰相宋申锡遭诬构的事件中,被断定是通过柜坊受贿的[104],上述致富谭中的主人公窦义在西市的柜坊中寄存了商业利润,在购买崇贤坊(G8)的宅子时取出200贯[105],还有故事提到开元初年,为了购买20贯绢,从西市的柜坊取出存款[106]。这些史料说明在长安两市有叫做“柜坊”的民间金融机构保管着大量金额,进行高额交易时使用柜坊发行的汇票,不用搬运现金,而对债权债务进行决算在长安相当一般。如上见到了两个关于西市的柜坊的例子,而说明长安存在民间金融业者的史料也都是有关西市的[107]。有学者论证了波斯、维吾尔商人等胡商在唐代后半期成了具有代表性的高利贷资本,他们大概介入柜坊等也经手汇兑的金融业,在街西、西市一带成为长安金融界中举足轻重的势力。而另一方面,根据,长安发行、地方支取的送钱票据(飞钱,便换)是经由诸道进奏院、诸军、诸使(三司使)、富商之手进行的[108]。诸道进奏院集中于东市周边,被认为是经手三司使的送钱票据的机构盐院也设在东市西邻的宣阳坊(H6)。所谓“诸军”主要是指“神策军”,一般认为该机构设在两街北部。即,以茶商等远距离商人为对象发行官方送钱票据的机构主要集中于街东、东市周边,所谓富商大约主要是指容易得到政治消息的东市及其附近的诸坊的金融业者。

如对两街的金融业者做一概观,可以认为西市的金融业者较多介入长安城内的富商、汉人的巨额买卖,而东市及其周边的官私金融业者则以来往于长安与地方大城市的远距离商人为主要顾客,可以推测在业务内容方面产生了一定程度上的分工。

乐器

在东市西北的崇仁坊(H4)聚集着从事乐器制造业者,尤其是南北两赵家名声显赫为人所知。据说文宗时,内人郑中丞以胡琴名手闻名,他在收藏于内库的两个琵琶“大忽雷”与“小忽雷”中弹小忽雷时掉了匙头,因此去崇仁坊南端的赵家修理。在《乐府杂录》,琵琶中如下写道:文宗朝,有内人郑中丞,善胡琴。内库有二琵琶,号大,小忽雷。郑尝弹小忽雷,偶以匙头脱,送祟仁坊南赵家修理。大约造乐器悉在此坊,其中二赵家最妙[109]。

在东市西北的崇仁坊里,有也受托为内库修理琵琶的民间乐器店。长安堀内有关音乐的诸设施(左右教坊、仗内教坊、乐官院、教坊、鼓吹局)中,仅有两所乐官院中的一所设在街西的太平坊(D5),其他都设在街东,再考虑到大明宫与东宫之存在,无疑宫廷音乐之中心在宫殿及街东。另外据说崇仁坊南邻的平康坊(H5)的北门东面即是妓女聚集的北里,乐工也聚居于此地,被召到宴席上演奏(21《北里志》),因此制造、修理、贩卖高级乐器的乐器商聚集在夹在东市、平康坊、皇城之间的街东中部的崇仁坊中也是顺理成章的。

据说7世纪末,在东市出售高达100万钱的胡琴,每日有富豪、贵人前来[110],可知在东市内也有出售高级乐器的乐器店营业。贞元(785—805)中期,长安遭遇大旱,在天门街上举行两市主办的声乐比赛时,作为东市代表登场的康昆仑被视为当时琵琶第一高手,天宝初年,被请到靖恭坊(J7)的妓女家中的乐工贺怀智、纪孩孩的琵琶演奏据说都被赞叹为一代妙手。琵琶名手似乎也较多住在街东。并且,会昌2年(842)5月,在武宗诞生的庆阳节,禁止召坊市乐人赴官员宴会,由此可知在市与坊内居住着乐工(乐人),有时被召到宴席上演奏。

书籍

隋代的大兴城里有书肆,出售五经[111]。唐代的长安城里也有住在安邑坊(17)的明经科考生到旗亨南侧门的坟典之肆,购买大量备考参考书,以车载归宅[112]。我们还知道在东市有制造、出售毛笔的笔行[113],在该笔行中有笔生(代笔人或笔匠)。可以推测在位于街东官僚街中的东市,有很多经手书籍、文具的商店。

印刷

宿白先生介绍了两种标明是在东市印刷的文书,弄清了唐末在东市雕版印刷业相当兴隆。一是L,Ciles,Descriptive Catalogue Of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum(London,1957),No.8101的写有“上都东市大:汜家印”的文字[114],约为9世纪印刷的历日之残片,另一是P2675的记有“京中李家于东市印”的《新集备急灸经》的抄本(51P2675)。这在《敦煌遗书总目索引》(商务印书馆,1962年),3<伯希和劫经禄>中,归入“阴阳书残卷”,写道“末题‘咸通二年岁次辛巳十二月廿五日衙前通引并通事舍人范子盈,阴阳二景询二人写记’。背为‘新集备急灸经一卷’残,书题下有‘京中李家于京市印’一行,则据印本抄写者”,宿白先生1973年在巴黎亲眼见到该物,认为上述“京中李家于京市印”的“京市”为“东市”之误,予以纠正。

众所周知,9世纪中叶以后,在剑南、淮南、江南道等地区的市肆开始印刷、出售民间历与经典,广泛流通。发现了一些如印有“剑南西川成都府樊赏家历”的具注历(斯坦因P.10)、印有“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”(1953年四川省成都东门唐墓出土)的陀罗尼那样的,记有印刷者姓名的历书与咒文。印刷、抄写并被带到敦煌的东市印刷的历日与《新集备急灸经》至发现,为以往以蜀与江南为中心的唐末印刷史增添了长安东市的印刷业昌盛之新的一页,极为珍贵。在东市印刷历书与灸书体现了当时长安堀内外的民众对这些书的需求之高。

木材

天宝2年(743)在京兆尹韩朝宗的指挥下,从源于终南山的清水引水,通过城西金光门,向西市延伸,一直在西市的西街,在此建了贮木场。高宗时住在怀德坊(A6)的著名富商邹凤炽在晋见高宗时夸口,即使每棵树值绢一匹,自己以此价格买下终南山所有树木,所藏的丝绸也不会用光,可见终南山的木材作为满足长安木材需求的商品被买卖。因此可以认为,从终南山延伸到城内贮木场的该水运渠道不仅被用于运搬、贮藏官用的建筑木材,也有民间的木材商人利用。

自古以来木材作为重要的贸易商品流通,在唐代,木材交易也带来了丰厚的商业利润。武士彟在太原,通过植树、贩卖木材获得巨利,来往于长安两市与地方堀市之间的大商人的长子成为木材商,次子当上了盐商,获得了安定的财富。在唐代的终南山中,自秦汉以来的松、竹、柏、杨、梓、桐、柞、檀、椅、柘、樟、栝、漆等树木茂盛,郁郁葱葱,是长安缄内建材、棺材、制车材料,以及什器、木炭、薪等生活日用品的主要供给基地。关于长安城内的木材买卖,在上述窦义的致富谭(38页)中有颇为有趣的记述,请参阅那一处。

据说窦义借街西嘉会坊(B9)的庙院之间地,用两把锸(铁锹)开拓了4千多条宽5寸(约15公分)、深5寸的垄沟,汲水灌溉,播下了一斛多的榆树种子(榆荚)。经夏雨后,都成长出来,到了秋季,长出了一千万多棵高达一尺(约3l公分)多的榆树。次年,高达3尺多,窦义用斧子砍掉过于茂密的树,使各树之间相隔3寸。选出树枝茂繁笔直延伸的树木留下。将砍下的榆树截为2尺长捆起,共一百多束木柴,在秋季多雨季节,以一束十余钱的价格出售。并且,第二年也向种榆树的垄沟浇水,到了秋季,在如鸡蛋粗细的榆树中选笔直的树木砍伐,共一百多束,获得了比前一年高出数倍的利益。又过了5年,砍伐已长大的树木,共制成了1000根用作建材的椽,将此出售,得到3、4万多钱。此时还有1000多棵榆树留在庙院的间地,这些都能用来做生产车辆。以此为资金,开始经手多项事业,成为巨商后,窦义以5000文买下了崇贤坊(G8)的中郎将曹遂兴的庭院中的大树,让工匠从树梢到树根截为2尺多长,作为木材与数百个陆博的盘,卖给本行(大约是木材商的行会组织),获利百余倍。

这样尽管数量上可能有所夸张,但通过窦义的致富谭可知当时城内的木材需求(建材、制车辆材料、木柴、陆博盘)高涨,以及木材交易创出高利润。在城里植树贩卖,由于靠近市场(窦义住在街西,应认为是西市),能将运输费用压到最少,堪称最佳方案。

燃料

天宝2年,(743)与永泰2年(766),为将终南山的木材、薪炭搬运到宫城重新开凿了漕河,天宝5年(746)为确保长安燃料增设了木炭使一职,自永泰元年(765)至大历5年(770),木炭使一直由京兆尹兼任,贞元11年(795)户部侍郎任京西木炭采造使。这应是由于需要大量木炭供宫中使用及发放给官员。在城南至终南山北麓的农村,有很多为国家之用而制木炭的炭丁,他们在木炭使的管理下每年定期制炭。

而另一方面,作为长安一般庶民的主要燃料,常用木炭、薪、柴等来炊事、取暖。因此在城内常可见到贩卖木炭的商人,以及炭丁、农民中作为副业叫卖炭、薪、柴的人。据说在唐末,有一人曾是教坊中的优人,如今以麸炭生意糊口。白居易曾描写过一位自己往牛车上装载重1000多斤(约60公斤)的炭,在泥泞道路中到市上来卖的老人的身姿“卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁,黄衣使者白衫儿。手把文书口称,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。”[115]另外,如前所述,在西市中还有商人制炭[116]。在房山石刻上刻有范阳郡的炭行名称。

高祖之时,迫于财政紧缺,政府砍伐城内街衢边与苑中的树木,作为柴薪卖给民间,获得巨利,可知柴、薪作为居民生活必需品的需求极大。还有记载说,8世纪末商人苦于宫市之弊时,农民牵着驴,驼着柴来城内出售,而宦官号称“宫市”,竟连驴带柴一起夺走,在会昌2年(842)4月的诏中,严禁被要求育桑树的农家砍伐桑树制成薪,摆在店肆贩卖。如上所述,圆仁逗留长安时,有背着萝卜与柴在坊内与寺院前串街叫卖者(30页),另外据说在务本坊(C5)的西门有鬼市,秋冬之夜卖干柴的吆喝声四起,可知卖柴人高声叫卖的状况。尽管使用木炭在逐渐普及,但可以认为一股庶民主要使用薪、柴。不过,据上述窦义的致富谭(38页),窦义让工匠将瓦砾与槐子、油靛混合起来,制作了1万多根名为“法烛”的用于点火的燃料,建中初年6月的大雨之际,以每根100文的价格出售,由于比薪更容易点燃,获得了巨大利益。可知当时也生产了经加工的人工固体燃料。另外通过交河郡市估案断片中,与禾草、惫簟并列写着粪之名,可知在唐代,人的粪便作为肥料在市场买卖。还有故事提到一富民在长安城内“剔粪”(大约是搬运、贩卖人粪)获得巨额财富,开耀元年(681),少府监建议出售苑中官马的马粪,一年可获利20万贯。可以推测在长安城内的市上,人粪、马粪作为肥料在市场上买卖。

交通·运输

加藤繁、日野开三郎先生阐述了长安城内民间交通、运输业之发达。长安城内外陆运、水运都很发达,但民间交通主要依赖于陆运。可以证实,在城内两市,9世纪中叶有主要以赁贷车马为业的属于运输业的车坊[117],可以证实有东市的赁驴行业[118]、估计在西市的制车行业[119]等在营业。就坊内而言,据说在位于大宁坊(12)东南角的兴唐寺门外也有车坊,时值永泰元年(765)章敬皇太后的忌日,在兴唐寺举行法事后,宦官鱼朝恩在寺外的车坊招待宰相、台省官聚餐[120]。考虑到兴唐寺位于面对着通往通化门的城内干道的大宁坊的东南角,也可认为该车坊位于面对着连接通化门与皇城东北的延喜门的道路之处,是城内交通量最大的地点之一(请参阅第三章·崇仁坊)。并可知车坊是可设宴的大型建筑。

在通化门,有制造、修理、出售车辆的专门业者,这通过《太平广记》卷84,的“上都通化门长店,多是车工之所居也。广备其财,募人集车,轮辕辐谷,皆有定价。每治片辋,通凿三窍,悬钱百文。虽敏手健力器用利锐者,日止一二而已。有奚乐山者,携持斧凿,诣门自售。视操度绳墨颇精,徐谓主人。幸分别辋材,某当并力。主人讶其贫功,笑指居一室曰,此有六百片,可任意施为。乐山曰,或欲通宵,请具灯烛。主人谓其连夜,当倍常功,固不能多辨矣。所请皆依。乐山乃闭户屏人,丁丁不辍,及晓,启主人曰,并已毕矣。愿受六十缗而去也。主人洎邻里大奇之,则视所为精妙,锱铢无失。众共惊骇,即付其钱。乐山谢辞而去。主人密候所之(下略)”[121]可知。从中可以了解到,在店主之下有众多专职的工匠(车工),店内有若干作坊,自由不羁的工匠凭一技之长在各处谋生等。

还有故事说,在太和4年(830),在胜业坊(14)住着一位车夫(一力车佣载者),接到住

在同一坊中的司门令史的活儿,载着铜钱,从胜业坊运到延平门附近[122]。可以证实在堀内坊市,制造车辆、贩卖、租赁车马、运输等的交通运输业相当发达。

葬仪

据说在北魏洛阳城,在城西大市北的慈孝里与奉孝里聚居着从事葬仪者(市北慈孝,奉终二里。里内之人以卖棺椁为业,赁輀车为事),还有记载说,在唐洛阳堀中,在开成(836--40)

初年有东市(南市)的百姓购买丧葬用具。在长安,在东西两市有逾百人的挽歌歌手,有出售、赁贷葬礼用具的葬仪店铺<凶肆>营业[123],在街西的丰邑坊(A8)也聚居着赁贷方相、桶车、送丧具的从事葬仪业者[124]。在1975年对西市西大街中部的调查中出土了大量明器,那里被推测为葬仪店铺(凶肆)的遗址[125]。两市的凶肆在天门街举行葬礼用具(凶器)的展览与挽歌比赛,吸引众多观众,这相当著名,在此关注的是两市凶肆的不同特色,东市的“凶器” (棺椁、輀车、维帷等)之华丽非西市可比,而相反,西市的凶肆之挽歌则胜过东市这些地方。可以认为这象征着东西两市的商业功能之特征。

奴婢·家畜

池田温先生通过分析交河郡市估案断片中的马驼,以及敦煌文书中的奴婢马匹的价目,弄清了交在河郡及沙州敦煌的市场上曾买卖奴婢与马驼,并推测唐代在以两京为首的各州县的市上,有进行奴婢与马驼等家畜交易的称为“口马行”的商人组织。如众所周知,长安城自高宗时代至长安元年(701),在安善坊(GLO)全坊与大业坊(G11)之大半设置了中市,在市署管理下,有口马驴牛之肆营业(148《长安志》卷7、安善坊、十二叶裹)。不过,由于地理位置偏向城南而不便,因此中市不久便关闭,口马驴牛交易转移到东西两市[126]。

在《长安志》卷8,东市中比较了东西两市之繁荣,写道:

由是商贾所凑多归西市。西市有口焉止号行。自此之外,繁杂梢劣于西市矣。[127]

日野开三郎先生解释说,上述的“口焉”为“口马”之误,在西市曾存在进行奴婢与家畜交易的口马行,但不同于其他行当,生意不及东市兴隆,仅有“行”之称号而名实不副,并推测其原因在于,设置中市之际,西市口马行大多数商人移到中市,这里仅留下若干痕迹而已。

还有记载说明,在隋末的大兴城内,与酒楼并列存在马行[128],在唐后半期的长安城的马肆中,驯良的马匹数量不下7500匹(长安马肆,以驯良骏逸称者,蹄不止三万)[129]。另外还有故事说,唐末一名进士为赴蜀求职而到西市购马,见到蕃人牵着的一匹马,便廉价买到手。在西市,唐后半期有带酒楼的辙辔行[130]与买卖牛马饲料的麸行,在该麸行中进行驴马交易[131]。可知涉及家畜买卖的诸产业在城内发展起来。

铁

上面提到在东市铁行有一叫“范生”者占卜能否中举[132]。还有钉铰匠。在1961年西市北大街中部街南端的发掘中出土了相当多数量的铁钉、铁棒、小铁器的残块、石刻像的头部、石刻卧牛等,此地被推测为铁器、石刻店铺的遗址[133]。在交河郡市估案断片中写有铛釜行的名字,其商品包括釜、二(金牛敖)、锄、缸、钏等,行名不清,但记有钢、镔、镔横刀、钢横刀、梓霸刀、角霸刀、口口刀、斧、三寸钉、小锯、钢食刀、钢镰、复带快头、铁末等商品名,可以认为多数是铁制品,可以推测铁制食器、刀、农具曾广泛流通。可以认为,在长安城的市场上也有同样的铁制品交易。

有学者指出,从汉代至六朝、唐,使用金属制特别是铁制的锅釜进行烹调普及起来,这与从粟的粒食转为小麦的粉食这一主食之转变相对应。即食用小麦时,采用和面后烤、蒸、煮、油炸等多种加热方法,因此用土器的釜甑来烹调很不方便,小麦的粉食需要铁制的锅釜。如上所述,在长安城内的官员、一般民家与小饭馆、酒家中食用小麦相当普及,城内对铜、铁制的锅釜之需求甚高。

陶瓷器

在1957年西市东大街南部的调查中,发现了长约5米,厚约10--30厘米的陶器层,被推测为陶器店铺遗址。从陶器层中出土了盖有“刑(邢)娘”两字印章的陶片,引起关注。有学者指出,发现陶器上有注明陶工姓名的商标,说明当时存在商品竞争[134]。

其他

在上述窦义的致富谭中,可见到在西市的繁华地带,在旗亭、窦家店的北侧存在秤行[135]。并提到窦义还出售了数百个陆博盘[136]。在类似的唐初裴明礼的致富谭中提到,有人搬运人们遗弃的旧货进行贩卖,获得巨富,还有人在家中建蜂房,得到大量蜂蜜,获得利益。在天宝中期,有人在市上出售作为宠物的小猴子,在流行鹰狩的长安,鹞子也以高价在市上交易。

行商

除了在两市与坊内开店营业的商人外,如上所述在城内还常可见到在坊内串街叫卖商品的行商人。如有用小车装载蒸饼,在胜业坊(14)附近叫卖的卖饼人(19页)、穿过天门街卖鲜鱼的鱼贩子(21页)、扛着萝卜与柴来回于坊寺者(30页)、念着佛经在里巷鬻药,治愈了延寿坊(C5)宝石商的女儿之病的药贩子等(35页),还有让驴驼着油桶,在宣平坊(18)的人家前叫卖食用油的油贩子。有以货车载千余斤的炭到城里的市中出售的老人(42页)、以驴驼着柴,来到城内叫卖的农民(42页),而另一方面,也有来回于安邑坊(17)附近的人家前与东市的店铺,沿街乞食的乞丐、父女唱着歌走过昭国坊(H10)附近街衢,卖唱兼乞讨的歌手。

据说从里巷的小贩到公子、高官都可自由出入郭子仪在亲仁坊(H7)的大宅子,串街叫卖的行商人主要来往于街东官员的宅第街与寺院,进行零星交易。行商人的商品包括作为燃料每日生活中不可或缺的薪、柴、在近郊采摘到的新鲜蔬菜、水果、河鱼、食用油,以及饼等,卖货的人除了城内的行商人外,还可见到近郊农民以小车与驴背、人背载着商品沿街叫卖。

2.各行业店铺的布局倾向

加藤繁先生阐述了隋代大兴城·唐代长安城(以下简称为隋唐长安城)的商业活动是通过逐步促使隋唐初期的空间、时间性限制崩溃而不断发展的这一观点,其后成为定说。即隋唐长安城的商业活动至唐代中期为止,是以常设于城内东西两处的市场为主要舞台进行的,到了唐代后期,在市周边适于各行业的地点也有许多店铺开始营业,城内土地利用在功能上出现了分化。并且随着店铺用地之扩展,还出现了营业时间延长到夜间的事例,居民的消费生活进一步充实起来。

在本节中,通过尽量详细周密地整理长安城内的店铺之布局,列出图表,从商业地理的侧面来视觉性地验证以往的学说,分析以饮食业为首的各行业店铺的布局倾向,弄清唐代后半期的长安生活文化之一端。

隋唐长安城的市场,除了商品交易外,还具有多种功能及象征性。在阴阳思想中,市与商业相当于阴,因此正如在唐令中也有规定,市的营业时间限于属阴的下午,必须始于正午的钲声,当宣告日没前七刻(日没约1时间半前)的钲声响起便结束。

同样,旱涝时祈晴、祈雨的仪式也是在市这一舞台举行的,发生水灾时关闭市与坊的北门,禁止妇人进入街市,相反,旱魃时则关闭市与坊的南门,或将市场临时移到大街等其他场所,祈祷阴阳秩序恢复。并且禁止五品以上的高官出入市场,高官之家则由仆人负责购买市中商品。

另一方面,市场成为城内外不同地区与阶层的人们源源不断地聚集于一处,娱乐并交换信息的核心地点,因此成为政府施行各种商业统制的场所。征收商税、监督实施新的度量衡制度、通过出售常平仓的谷物来调整物价,回收劣币等都是在东西两市进行的。另外,政府的征兵活动与紧急时刻对城市居民的通告等也在两市进行,这里还成为公开处刑(弃市)的主要舞台。

根据考古调查,唐长安城东西两市的规模分别达到近l平方公里。这一空间规模是为了实施象征着宇宙整体的城市规划,作为王都的结构要素之一创建出来的,同时,也由于从营建初期起便预计到了因人口密集会造成的城内外总需求之大。实际上,从8世纪中叶的玄宗时期前后起,市内处于商店几乎爆满的状况。

另外,市内的店铺布局是仓库、批发店与小卖店等预先按功能区分开。保管、疏散经远距离商人“客商”之手从产地送来的商品的,也可称为消费批发点的“邸”设于市内四壁,向一般消费者提供服务的零售店“肆”则建起同行业商业街“行”,朝向市内大街分布。自唐代后半期至宋代的商业发展促进了上述店铺分布之重组、批发店向城内合适地点之普及、零售商业街布局之变化。

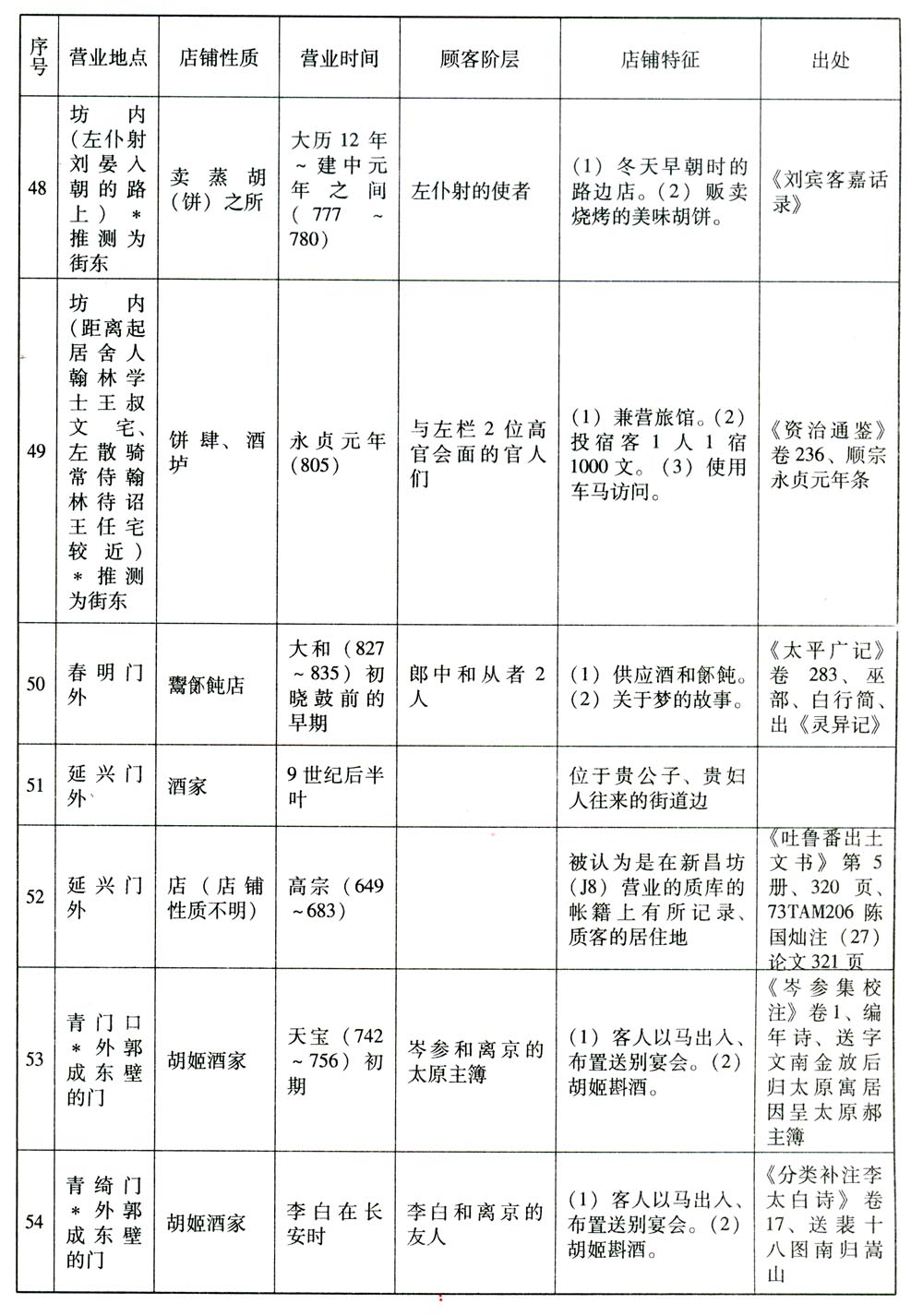

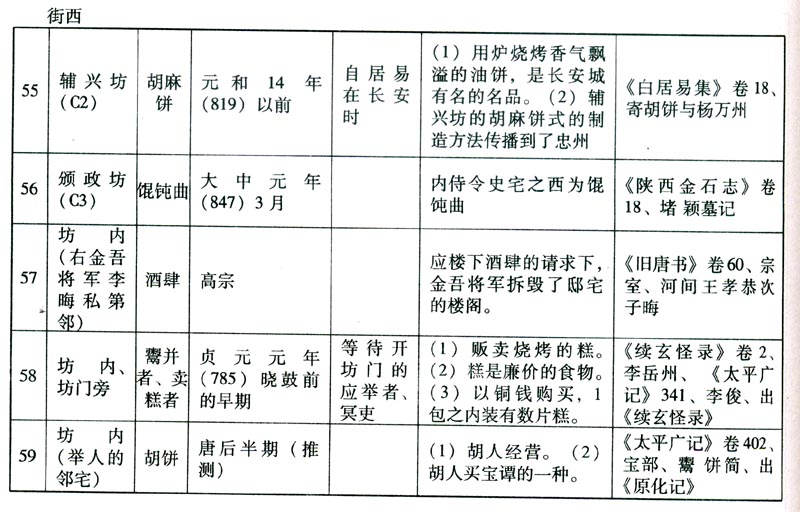

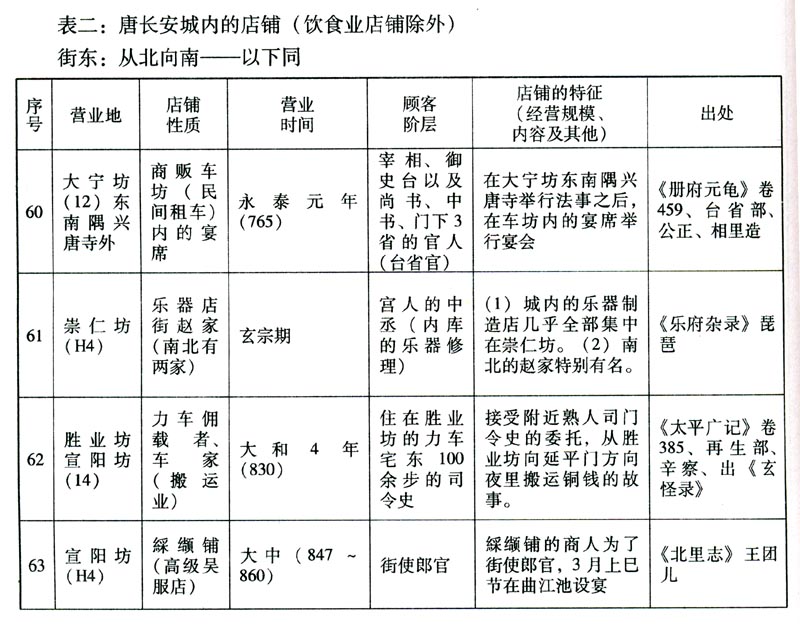

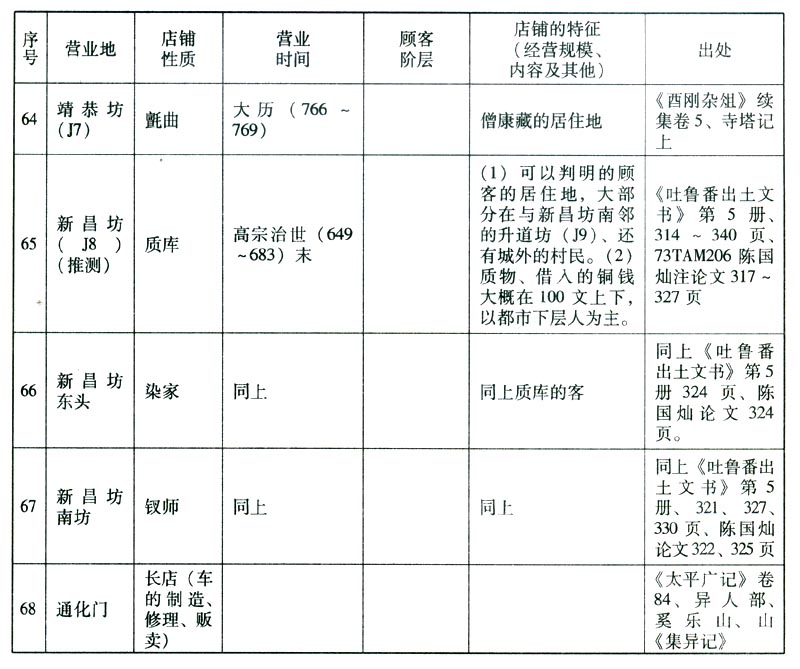

目前,根据文献与发掘遗址,对于逾300年的隋唐长安城历史上的可个别证实的城内各种店铺,包括有可能重复者进行合计的话,仅不过160多处(同业商业街“行”也与个别店铺同样作为一店计算)。其中,饮食业方面的店铺数达70多家,占整体约4成,为最多。因此仅限于饮食业方面的店铺中弄清了城内坊市地理位置的59家店铺,将其行业种类、经营时期、顾客阶层、经营规模等特征列为下页的(表1隋唐长安城的饮食业方面店铺)。

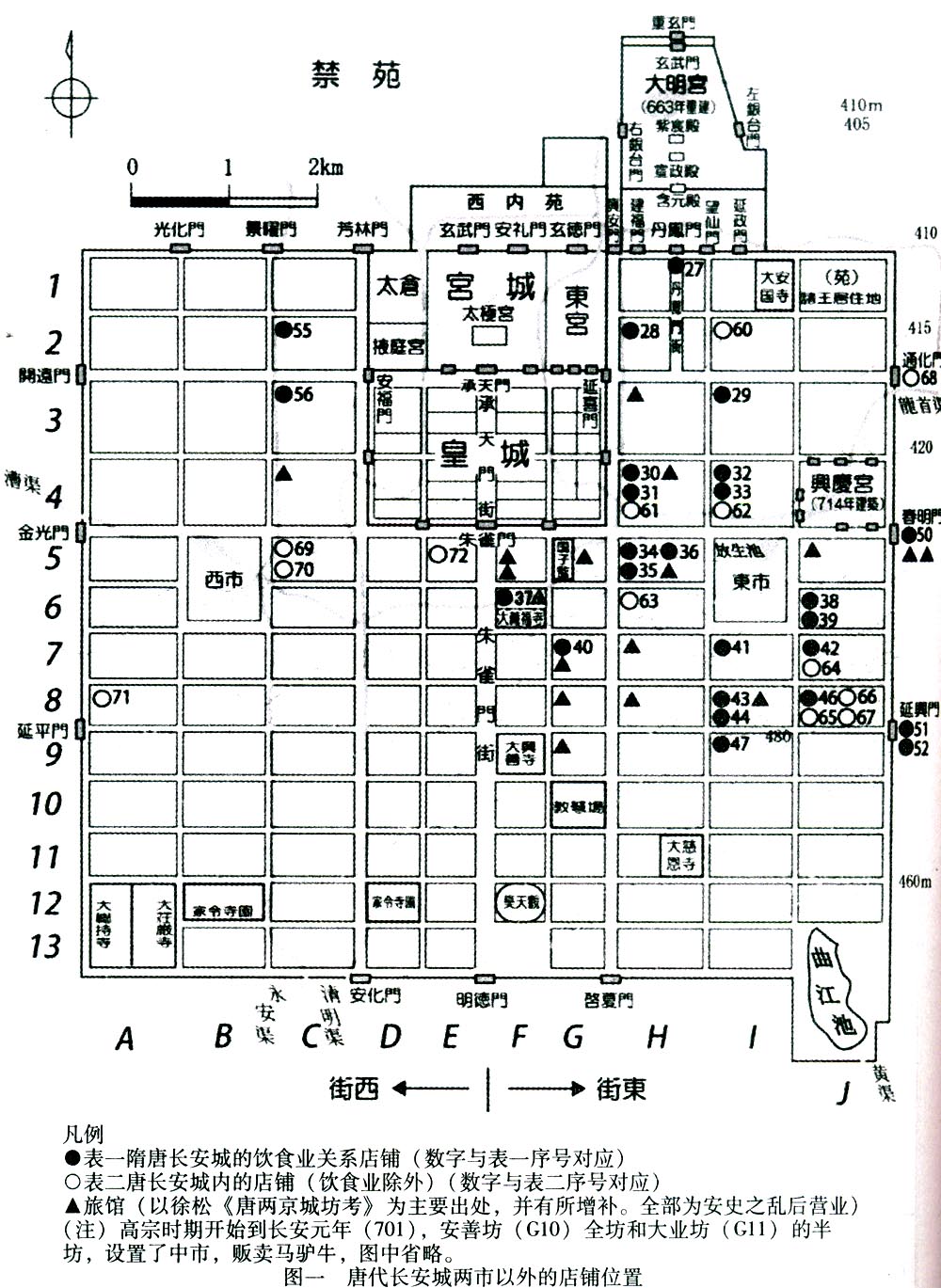

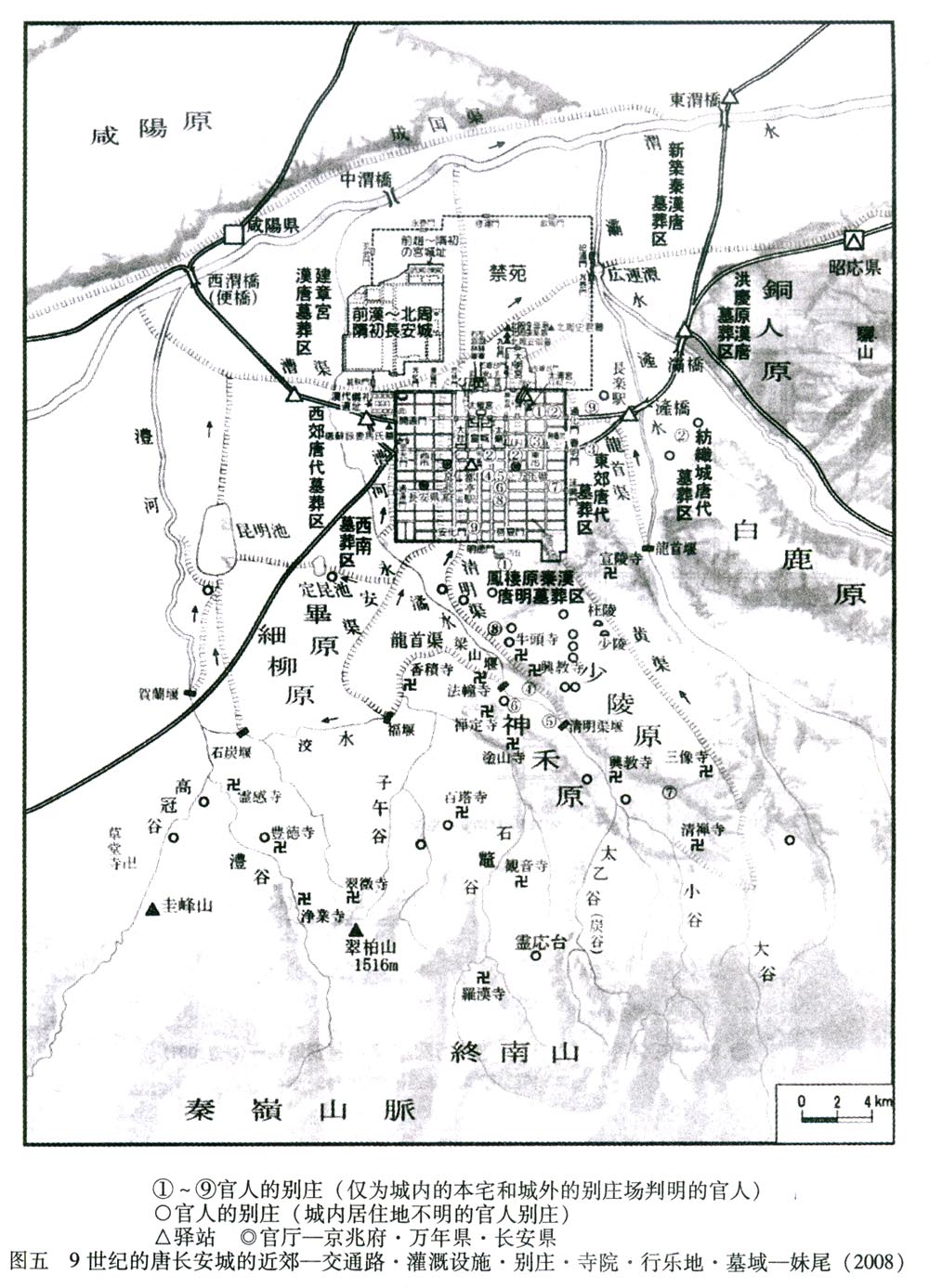

(表2唐长安城坊内的店铺——除饮食业方面者)是在两市以外的坊内的各店铺中,除去表1中的饮食业方面的店铺,与表l所设项目相同而整理出的表。而<图1唐代长安中两市以外的店铺布局>则是根据表1、表2,将设于坊内与街衢边、城门附近的两市以外的店铺进行图示者。图中的编号与表l、表2的编号对应。下面参考上述表与图,首先在饮食业方面以外的各种店铺中,依次叙述位于市外的坊内的店铺之商业活动与布局的关系。

首先,按时代顺序对表1中的饮食业方面店铺的营业时期进行归类。分为(1)隋代2例、(2)唐代前期(618--713)5例、(3)开元·天宝时期(713--56)17例、(4)安史之乱后的唐代后

半期(756--904)34例。由此可归纳出特别是在玄宗时期以后,城内坊市中饮食业方面的店铺开始大量分布。调查上述现已弄清的共160多家店(包括饮食业方面者)的营业时期之整体变化,也能得出同一倾向。

饮食业方面的店铺于开元·天宝年间在城内开始普及,这似乎与饮食业分化、显著发展的时期相吻合。通过该表可知,饮食业店铺对应于顾客阶层的分化程度相当高,高级酒家与大众小饭馆、小酒馆之区别相当分明。

以政府高官、科举考生、大商人等经济富裕且社会地位高的人为顾客的高级酒家(表中有◎印的店)虽然在太宗与武则天时期就有营业(表113·27),但绝大部分都出现在玄宗时期以后。越是高级的酒店,菜谱内容越丰富,正如在武则天时期已居于大明宫阊阖门前的通衢边这一绝佳地点的食肆张手美家那样,还出现了一些在每年各种节日为高官等城内美食家提供该节日的特别菜肴,并预先宣传菜肴内容的酒家(表127)。

在建筑样式方面,也开始建造复杂且精炼的建筑,带楼阁的豪华酒家、酒楼也不罕见,在窗外景色秀丽的楼阁上备有上席,开一间垂帘的包房,宴席上有丝竹管弦,还有胡姬陪伴的酒店受到上流阶层的富裕顾客之青睐(表113·16·24·25·45)。

酒馆成排的酒楼街也在8世纪中期诞生于街东中部的坊内(表145),有妓女陪客的妓馆街,不仅在著名的平康坊(H5)北门东部的北里(表134),在常乐坊(J6)内街东的翡翠坡(表一38)、宣平坊(8)南部的胭脂坡(表143)也于开元年间营业,吸引着城内外的游客。小规模的妓馆乃至妓馆街在同一时期,散见于街东各坊的官僚宅第街中(表133·36·42)。有名的店铺冠以经营者、创业者的姓,如上述“食肆·张手美家”(表127)、“食店·张家楼”(表125)、“旗亭·杜家”(表17)、“窦家店”(表119)等。

而同时,在两市与城内各坊广泛分布着以小麦、粟、稻米为原料的饼肆、饆饠店、饨店、团子店、卖糕·馄饨等的店主要招揽一般庶民,时而向包括高官在内的各阶层提供轻便饮食。在这些店铺中,虽然也有雇用伙计的饆饠店(表140)、让客人过夜的饼肆(表149),但基本上是典型的家族经营的零星店铺。

以饼肆为首的小型点心店、食品店之布局为:(一)坊内官员宅第附近(表132·41·44·48·49·56·59)、(二)坊门内侧(表147·58)、(三)城门外(表150)。其中,看(一)坊内官员宅第附近的细目,以在亲王宅附近设店铺者为首,在刑部侍郎宅所在的小路(巷)入口、太子宾客宅附近、翰林学士与左散骑常侍宅附近、内侍令史宅西的小路(曲)之中、举人家附近等。通过上述分布可见,在从玄宗时期经安史之乱后的唐代后半期的长安,提供饼等食物的点心店、食品店也广泛进入坊内高官住宅街中营业,以店铺周边的居民为主顾。

另外在坊门与城门附近,设在小路(巷)入口的店铺则招揽着等候开堀门的客人与一大早上班的人们,从晓鼓前起出售刚出炉的饼等(表141·47·48·50·58)。供应酒的酒肆、酒家在东侧城门附近尤多(表150·51·53·54)。

如上弄清了饮食业店铺不限于两市内,也广泛分布于城内各坊内与街道边、缄门附近,超出了以往所想象的规模,与堀市居民的生活息息相关。据说德宗贞元2年(786)经重开的漕运将3万石米送至长安之事有了眉目,但因在禁中未酿造酒,所以皇上购买了坊市上的酒来祝贺,另外在元和9年(814)因居丧却身着华丽服装在坊市饮酒、食肉之罪,法曹参军事的儿子与哥哥受到处罚,这也证实了不仅在两市中,在坊内店铺中一般也能饮酒。

据推测,长安的人口在玄宗时期约达70万人,经安史之乱中减少后,于贞元19年(803)前后再次恢复到约70万人。为参加每年秋季至次年春季举行的科举与定期晋升考试而进京的考生与官员们,包括随从仆人逾1万人,有的年份,这对保证城内食品供给构成了问题。另外,连接长安与地方性市场的商人之流动也于安史之乱后更加频繁。这样的堀内人口增加与每年逾万的旅客之经常性往来当然促进了城内外食产业的发展,而饮食业为适合于顾客身分之贵贱与口味嗜好而多功能地分化,在空间上,也广泛地分布到坊内与街衢边。

一般来考虑的话可以想象,城市人口之膨胀、由其造成的人口分布的地域性、阶层性变化是与其腹地的人口数量、家庭规模之大小、消费者的购买力等密接相关的,同时也极大地影响到空间上的布局。虽然也需考虑到行政性要素,但唐长安城内的店铺布局变化并不例外。实际上,在长安志卷8,东市条,以及该书卷10,西市条中明确地叙述了东市所在的街东·万年县与西市所在的街西·长安县的人口分布之不同是与两街的居民结构、商业活动密切相关的。

即在《长安志》中这样叙述了两街形成对照的特征:(1)长安县管辖下的户口数达4万户,不仅比万年县的户口数多,而且存在无数未载入户籍的流浪者与流寓者。(2)因此商人云集于西市,西市较东市繁荣。(3)而另一方面在万年县,虽然户口数比长安县少,但公卿等高官的宅第数量较多,功勋权贵们在此拥有宅第。

对于上述记载,可从其他文献史料、城内考古发掘成果两方面来更详细地予以验证。关于(3)万年县公卿、功勋权贵们的宅第将另行论述。在此,也根据上述对饮食方面的店铺之考察,来论述一下与本文主题相关的上述(2)中指出的以两市为中心的两街商业活动之差异。

可证实确在西市内营业的店铺数在现存史料中共有50多家,同样,在东市内的店铺数为30多店,因此西市为东市的约1.6倍。看上述表一中西市的饮食业方面的店铺也约为东市的1.5倍,与整体比率近似,与上述《长安志》所描述的西市商业繁荣之内容相符。

另外,在西市内,经1957年至75年之间的五次发掘调查,发现在市内几乎不存在空地,小型房间为正面宽度6米(约2间)左右,最大为10米,最小为4米,纵深也不长。根据上一节中的窦义的致富谭可知,想要在8世纪末前后的西市之要地获得建造20间屋子的大型店铺的空地,除了填埋被视为无法利用的低湿地外别无办法,这说明了西市内商业密度之高(224页)。

可以认为,在街西包括流浪者在内的流八人口之增加使得街西居民中低收入阶层的比率上升,少量地、日常性地购买低额商品的低收入阶层购买者人数越来越多,从而造成小规模零星店铺在西市林立的现象。由于以饮食业为首的零售业对技术能力的要求较低,所以流入城内的非熟练劳动者的相当部分被零售业吸收,这大约影响到了西市的小规模零星店进一步增加。

西市还在市的北部有大量西域人居住的异民族社区,西域人开展的金融业、香药与珠宝买卖、饮食业等商业活动给以西市为中心的这一地区的商业活动带来了激烈的竞争与活力,街西从外部吸引各种阶层、职业、种族的人,形成了一个充满活力的城市空间。

在表1与表2中看位于两市以外地区的店铺数量,在表1饮食业方面的店中,相对于街东28家,街西为2家,在表2饮食业方面以外的店中,相对于街东9家,街西为4家,街东的店铺占绝大多数。开业时期可整理为:(1)唐代前期7例、(2)开元·天宝时期15例、(3)唐代后期23例(请参阅表1、表2),位于两市以外的店铺也是在玄宗时期剧增的。

关于两市以外的店铺的布局偏重于街东的原因,主要可以考虑以下两项。首先必须注意现存史料的特征。即玄宗时期以后在街东形成了官员住宅区,与较多的现存史料为玄宗时期以后的官员阶层所写的这一点相重合,从而产生了现存史料中所记述的内容主要是关于以街东为舞台的官员社会的事,而对属于庶民街的街西之记述极少的趋势。

其次,两街的居民结构之差异还造成了消费行为、购买力之差异。如上所述,住在街东的五品以上的高官被禁止进入东西两市(193页),高官直接进入的高级专卖店、高级酒家不得不设在市外。并且对乘马车的官员阶层而言,并不需要住宅靠近店铺,相反对被禁止骑马的商人、庶人来说,靠近各类店铺集中的市在生活卜是相当重要的。可以认为,与作为官员住宅区的街东不同,在庶民街的街西,出现了店铺集中于西市的倾向。

看街东的两市以外的店铺分布,(一)酒家、酒楼(表127·29·45)与妓馆(表133·34·36·38·42·43)等高级饮食店、娱乐施设,以及(二)茶肆(表228)与商贩车坊(表260)、制造、修理、出售乐器的店(表261)、彩缬铺(表263)等高级专门店相当醒目。

这些都是适应于街东官员住宅区的购买力、高品味而出现的店。在现存史料中,至少有两处雕版印刷店在东市内营业,印刷、出售历日与灸书,出售经书等书籍与笔的店铺位于东市内及其附近,这些都不是偶然的,因为这是以街东官员社会的需求为背景而形成的。

总而言之,专门性越强的店越需要大跨度的商业圈,相反专门性商品流通之优势在于不仅能在城内,还能吸引城外的消费者。街东各种高级酒家与专门店,作为长安上层社会创造出的都市文化之象征,还刺激着长安城外的人们的消费欲望、文化需求,构成了长安所具有的都市魅力的源泉之一。

如图1所示,城内的交通干道是横向连接东西各三个城门的三条道路,各店铺较多位于该干道沿线的坊市中(请参阅图1唐代长安中两市以外的店铺布局)。

在三条干道中,在当中连接春明门、金光门的东西轴线上设有东西两市,诸坊中的店铺位于该沿线者最多。特别是以平康坊(H5)北门东部的以在长安规模最大、最奢华而闻名的妓馆街(图134(北里))为核心,在邻接的东市与崇仁坊(H4)之间,形成了一个城内最著名的欢乐场,作为集长安之都市文化于一体的地区吸引城内外的人们到来。

另外,从延伸到东城墙延兴门的最南端的干道,至东市东南方面的诸坊,虽与上述欢乐场相比规模小得多,但也存在酒家、酒楼、妓馆林立的街口。如胭脂坡(图143)·翡翠坡(图138)的妓馆街、靖恭坊(J7)的妓馆(图142)、街东中部酒肆街(表145)、饮酒店·酿酒家(图139、46、51)等。面向庶民的金融业(当铺)(图165)也在7世纪后半期在新昌坊(J8)

营业,(下文211--212页)。

延伸到通化门的最北端的干道沿街,似乎也依靠着连接大明宫、太极宫、皇城的绝佳地理,形成了各种店铺热闹非凡的地区。在通化门外,有制造、修理、贩卖车的店铺(图168[长店])营业,民间的贷车马店铺(图160[商贩车坊])、高级的酿酒售酒店铺(图129[旗亭])、茶肆(图128)等在该大街两侧的坊中开店。并且,根据现存史料,旅馆的分布与饼肆的分布同样,在街东的诸坊中较多,但可以推测,在拥有一定居民数量的城内务坊中,包括街西,个别旅馆与饼肆分散营业。不过,在地理位置较好的地带形成了旅馆街,祟仁坊(H4)北街的旅馆街(图131)是城内最大规模的,因商人与官员旅客而生意兴隆,彻夜灯火辉煌,形成了以卜述的平康坊北里为核心的一片欢乐场。

1973年,由新疆博物馆考古工作队与西安的西北大学考古专业合作,在吐鲁番的阿斯塔娜墓中发现了可以断定为7世纪后半期的唐代高宗后期的,在长安城新昌坊(J8)内营业的质库(当铺)的13张账簿残片。在此主要依据陈国灿先生的录文与研究,主要针对与本文论点相关处做一归纳。

在该账簿中,对13岁至60岁的约30名庶民的典当行为,按照(1)典当品、(2)借款人姓名、(3)借款日期、(4)借款金额、(5)偿还日期、(6)借款人住址、(7)借款人年龄的顺序做了记录。有的还划卜了斜线,估计表示已还清。

首先看(1)典当品,即质草,其中衫、裙、帔、裤、领巾、头巾、箔复等穿旧的衣服类占多数,也有少数幞、麻靴、铜镜、珠、绢、练。(3)借款日期是662年至89年间的某年的正月18日、19日、20日、21日、21日、30日及10月28日。(4)借款金额仅有1例超过1800文,其他为20文到220文,100文前后的少量金额居多。这与上述(1)典当品的品目一起,明显地体现了该当铺为庶民金融机构。(5)通过偿还日期来查看借款期间,短的人在次日便还清,最长超过11个月。

整理(6)借款人住址,在弄清的22名中,可断定为新昌坊内者有20名(北曲6名、南坊6名、东头4名、西门大巷1名、观音寺后曲1名、孛山头西壁上1名、口头1名)、新昌坊南的升道坊(J9)2名、城外3名(延兴门外店上1名、王祈村1名、苟家嘴小王村1名)。即主要顾客来自新昌坊内,及附近的城门外与农村。在南坊与东头的住址中,有的人写为“南坊钗”、“南坊钗师”、“东头染家”,由此可推断新昌坊内有钗的店铺与染色店。

通过发现该账簿,首次弄清了在7世纪后半期的长安街东的新昌坊有庶民金融机构营业,对城内外近邻的庶民,以旧衣服等生活用品为抵押,借贷金额较少的铜钱。可以推测庶民每天来到当铺借贷,当铺是城内生活中不可或缺的。另外,由此也弄清了在7世纪后半期,货币经济已经浸透到长安城内。归纳本节中的内容,可如下列举出至玄宗时期以后醒目起来的长安城内店铺布局变化之特征(也请参阅图1)。

(1)随着城内人口与旅客往来之增加,饮食店开始广泛分布于堀市的坊市中,适应于顾客的阶层分化与多元嗜好,店铺功能开始分化,出现了高级酒家与为数众多的大众性饭馆。市内的饮食店数目本身与消费人口的多寡相对应,街西的西市较街东的东市多,在街东的诸坊内、街衢边、城门附近,很多有妓女陪伴并供应酒的高级酒家也开始营业。

(2)街东、街西两街的人口分布、居民结构的进一步差异化造成了两街各行业店铺布局趋向发生变化,大体而言,在较多官员开始居住的街东,也招揽城外顾客的高级专门店林立,而另一方面在城市下层民众聚集,并拥有西域人居留地的街西,西市内的小规模零星店铺进一步增多,并形成了一个坊市设有西域人经营的店铺的,充满活力的商业地区。

(3)各店铺较多位于东西贯穿城内的三条干道沿线的诸坊中。以街东而言,贯穿通化门、春明门、延兴门的三条干道沿线的诸坊分别形成闹市,尤其是在位于正中的,连接起东市、平康坊北门东、崇仁坊北街的街区群中,诞生出象征着长安精英文化的欢乐场。

并且,在以营建大明宫(662年)为契机开始发生上述诸变化的高宗后期,在7世纪后半期的街东新昌坊里,有以城内外一股庶民为顾客的庶民金融机构在营业。这一点构成了窥视当时街东的社会状况之一端意义上的绝佳史料。正如通过上述论述与上述表、图所弄清的那样,在现存史料中,有关街东的商业活动者占绝大多数。可是,在为数不多的史料中,例外地存在上述《太平广记》中所载的商人窦义的致富谭,它构成了全面详尽地说明以西市为核心的商业活动之活力的史料。

结 语

关于唐代长安的商业繁荣,已经积累了有众多成果,史料也得到了基础性整理。本文通过消化先辈学者积累的成果,集中于店铺布局这一点,尝试性地论述了尚未充分探讨的城内商业地理特征。在第1节中,整理了以东市与西市为核心的地区中商店的活动,在第2节中,整理了不同行业店铺的布局倾向。不过因篇幅关系,在本文中几乎未论及城内食品供给系统、官营工商业与民间工商业、财政史与商业史的关系,以及商人所建立起的新型城市文化之特征等问题。

在中国商业史上,已有学者指出,从8世纪后半期至11、12世纪的唐后半期一北宋时代构成了在16—17世纪(欧洲势力来到亚洲与银经济浸透之开端)、19世纪(帝国主义列强进入中国与世界经济圈之成立)规模不断扩大地再现出来的商业革命之原型。即在唐宋数世纪间,伴随着地域性偏差,互动地产生出交易规模之扩大、商业组织之复杂化、货币经济之出现、城市化之进展、具有独自文化的堀市市民阶层之出现等现象,并为后世所继承发展。

上述各项变化与国家的财政制度在该时期改编为以提供军事费用为急务的财政方式相对应,而实施以商业资本为直接纳税阶层的专卖制度与商税,以及税制从租庸调向两税法的转型也与商业发展相互影响。并且,在上述变化之背景下出现的官私双方的交通、运输组织之改良、发展也是众所周知的。这一商业活动的活跃趋势在8世纪前半期至9世纪前半期繁荣之极的都堀长安中尤其率先地集中地体现了出来。

注释:

[1]妹尾达彦《史流》25,日本北海道教育大学史学会,1984年,1--31页。

[2]妹尾达彦《史流》27,日本北海道教育大学史学会,1986年,1--60页。

[3]妹尾达彦《布目潮风博士古稀纪念论集》东京、汲古书店,1990年,191--243页)

[4]京都大学人文科学研究所,1956年。

[5]《旧唐书》卷49,食货下,中华书局标点本,第2124--25页。

[6][7]《酉阳杂俎》续集卷1,支诺皋上,中华书局标点本,第202--203页。

[8]《太平广记》卷243,治生部,寅义,出《乾瘦子》1877页。

[9]《续玄怪事录》卷2,第150页;《太平广记》卷341,《续玄怪事录》第2702页。

[10]《两京新记》卷3、怀德坊、惠日寺、第194页下。

[11]《刘宾客嘉话录》第2页。

[12]《本事録》情感,第2页。

[13]《太平广记》卷452,狐部,任氏,第3693页。

[14]《太平广记》卷283,巫部,白行简,出《灵异记》,第2258页。

[15]《资治通鉴》卷236,第7610页。

[16]《刘宾客嘉话录》,第11页

[17]《白居易集》卷18,中华书局标点本(中国古典文学基本丛书),382页)

[18]《太平广记》卷224,相部,《定命录》,第1719页。

[19]《太平广记》卷402,宝部,《原化记》,第3243页。

[20]《太平广记》卷42,神仙部,《原化记》,第263页。

[21]入矢义高、梅原郁译注《东京梦华录》,1983年所收元刊本,第389页。

[22][23]《唐会要》卷90,和籴,大中6年(852)5月条1637页。

[24]《太平广记》卷132,报应部,《广古今五行记》,第941页。

[25]《隋书》卷78,杨伯丑,第1778页。

[26]《旧唐书》卷120,郭子仪,3457页;《太平广记》卷22,面部,《唐画断》,第622页,《益州名画录》卷上,妙格中品十人,左全,第13页。

[27]《酉阳杂俎》续集卷,支诺皋上,第202页。

[28]《太平广记》卷302,神部,《集巽记》,第2395页。

[29]《太平广记》卷44,神仙部,《神仙拾遗》,第275页。

[30]《太平广记》卷484,杂传记部,李娃传,第3990页。

[31]池田温先生《中国古代籍帐研究》,(唐判集)319页。

[32]《太平广记》卷243,治生郎,《乾瘦子》,第1877页。

[33]《太平广记》卷76,方士部,李淳风,《国史异纂》及《纪闻》第479页。

[34]《太平广记》卷157,定数部,李君,《逸史》,第1130页。

[35]《太平广记》卷348,鬼部,牛生,《会昌解颐》,第2759页。

[36]《食谱》·附张手美家《重较说郛》弓,第95,四叶里一五叶里。

[37]《食谱》《重较说郛》歇,第95,四叶表一裹。

[38]《太平广记》卷196,《集异记》,第1471页。

[39]《杜阳杂编》卷下,第26页。

[40]《太平广记》卷452,狐部,任氏,第3692页。

[41]《太平广记》卷86,异人部,《录异记》,第559页。

[42]《韦江州集》卷9,四部丛刊本,第58页。

[43]《岑参集校注》卷1、送宇文南金放后归太原寓居因呈太原郝主簿,第67页;《分类补注李太白诗》卷17,送裴十八图南归嵩山二首,其1、第249--50页)

[44]《浣花集》卷1,延兴门外作,2首。

[45]《岑参集校注》卷1编年诗,上海古籍出版社,第67页。

[46]《分类补注李太白诗》卷17,四部丛刊本,第249页。

[47]引日唐书》卷60,宗室,河间王孝恭次子晦,第2350页。

[48]《太平广记》卷35,神仙部,《逸史》,第223页。

[49]《太平广记》卷193,豪侠部,《虬髯传》,第1447页。

[50]《玄怪录》卷1,杜子春,第1页。

[51]《太平广记》卷83,异人部,《潇湘录》,第536页。

[52]《酉阳杂俎》前集卷5,怪术,第55--221页。

[53]《唐会要》卷78,五坊宫苑使,贞元末条,第1422页。

[54]《唐长安城西市遗址发掘》,《考古》1961年5期,第249页。

[55]《太平广记》卷496,杂录部,吴凑,出自《国史补》(4070页)中有如下记载《唐国史补》卷中,第35页。

[56]李肇的《国史补》卷下上海古籍出版社标点本,第60页。

[57]《旧唐书》卷49,食货下,第2130页。

[58]《唐会要》卷88,榷酤,第1607页。

[59]赵贞信编《封氏闻见记校证》卷6,饮茶,哈佛燕京学舍引得目录本,下册,第1页。

[60]《旧唐书》卷169,王涯,第4404页。

[61]《新唐书》卷208,田令孜,第5885页。

[62]《北里志》张住住,第10页。

[63]《柳宋元集》卷17,种树郭橐驼传,中华书局标点本,第473页。

[64]《白居易集》卷2,讽谕二第34--35页。

[65]《太平广记》卷243,治生部,裴明礼,出《御史台记》,第1874页

[66]《旧唐书》卷40,地理,第1645页。

[67]《太平广记》卷456,蛇部,《博异志》,第3750--3751页。

[68]《入唐求法巡礼行记》卷4,会昌3年6月27日条。

[69]《北里志》,王团儿,第8页。

[70]《太平广记》卷363,妖怪部,《乾瘦子》,第2883页。

[71]《玄怪录》卷3,吴全素,第93页。

[72]《两京新记》卷3,西市,第189页上。

[73]《太平广记》卷452,狐部,第3693页。

[74]《文苑英华》卷545,判,街内烧灰判中华书局影印本,第2783页。

[75]《文苑英华》卷545,判,街内烧灰判,第2783页。

[76]《太平广记》卷452,狐部,第3693页。

[77]《太平广记》卷486,杂传记部,无双传,第4003页。

[78]《太平广记》卷219,医部,《玉堂同话》,第16801页。

[79]《酉阳杂俎》续集卷5,寺塔记上,第250页。

[80]《入唐求法巡礼行记》卷4,会昌3年6月27日条。

[81]《入唐求法巡礼行记》卷4,会昌5年正月3日条,小野胜年,先栏2书,第111页。

[82]柳宋元《柳宗元集》卷17,宋清传,中华书局标点本,第471页。

[83]《张司业涛集》卷6,赠任道人四部丛刊本,第37页。

[84]《太平广记》卷219,医部,《玉堂间话》,第1679--80页。

[85]《唐欠史》、卷下、丞相兰陵公晚遇、第33页。

[86]李肇《国史补》卷中上海古籍标点本,第47页。

[87]《隋书》卷78,《太平广记》卷18,神仙部,杨伯醜,《仙传抬遗》,第126页。

[88]《太平广记》卷261,嗤鄙部,郑群玉,《乾瘦子》。

[89]《太平广记》卷216,卜筮部,李老,《原化记》,第1656页。

[90]《酉阳杂俎》前集卷2,壶史,第24页。

[91]《太平广记》卷358,神魂部,柳少游,《广异记》,第2833页。

[92]《太平广记》卷47,神仙部,许栖严,《传奇》,第294页。

[93]《太平广记》卷150,定数部,李揆,《前定录》,第1082页。

[94]《朝野佥载》卷3,第64页。

[95]《太平广记》卷35,神仙部,王四郎,《集异记》第223页。

[96]《白居易集》卷5,闲适一,《效陶潜体诗16首并序》的第15首,第107—108页。

[97]《酉阳杂俎》续集卷5,寺塔记上,第253页173。

[98]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》1877页·《唐欠史》卷下,玉居士神丹,第28页。

[99]《太平广记》卷243,治生部,窦又(出自《乾瘦子》,第1875—1879页。

[100]《石田干之助著作集》1,六兴出版,1985年,原载《中国古典文学全集》,月报18,1959年。

[101]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》,第1877页。

[102]《唐欠史》卷下,玉居士神丹,第28页。

[103]《入唐求法巡礼行记》卷4,会昌3年6月27日条。

[104]《册府元龟》卷670,内臣部,诬构,王守澄条,第8008页。

[105]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》第1877页。

[106]《太平广记》卷300,神部,三卫,《广异记》,第2384页。

[107]《太平广记》卷487,霍小玉传,第4009页·《玄怪录)卷1、杜子春、1--2页·《续高僧传》卷25,感通上,唐京师律藏寺释通达传,第655页。

[108]《新唐书》卷54,食货1388——1389页。

[109]《乐府杂录》,中国古典戏曲论著集成本,第52页。

[110]《太平广记》卷179,贡举部,《独异志》,第1331页。

[111]《旧唐书》卷189上,儒学上,徐文远,第4943页;《大唐新语》卷12,观励,第26、

176页。

[112]《太平广记》卷484,杂传记部,李娃传,第3990页。

[113]《法苑珠林》卷92,十恶篇,偷盗部之余,感应缘,唐西京东市笔行赵氏女,第1099页。

[114]《长安志》卷7,安善坊,十二叶裹。

[115]《白居易集》卷4,讽谕四,卖炭翁,第79——80页。

[116]《文苑英华》卷545,判,街内烧厌判,第2783页。

[117]《唐会要》卷72,京城诸军杂录,大中6年9月,第1301页。

[118]《太平广记》卷346,鬼部,《续玄怪录》,第274页。

[119]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》。

[120]《册府元龟》卷459,台省部,公正,相里造条,第5454页。

[121]《太平广记》卷84,异人部,《集异记》,第541页。

[122]《太平广记》卷385,再生部,《河东记》,第3073页。

[123]《太平广记》卷260,嗤鄙部,《独异志》,第2030--2031页。

[124]《两京新记》卷3,丰邑坊,195页上;《长安志》卷10,丰邑坊,十叶表。

[125][133][134]宿白,《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年1期,第418页。

[126]《长安志》卷7,安善坊,十二叶裹。

[127]《长安志》卷8,东市,十一叶裹《唐大诏令集》卷5,第33页。

[128]《太平广记》卷193,豪侠部,《虬髯传》,第1447页。

[129]《唐欠史》卷下贱买古面马,参寥子曰,第30页。

[130]《太平广记》卷157,定数部,《逸史》,第1130页。

[131]《续玄怪录》卷4,驴言,第184页。

[132]《太平广记》卷261,嗤鄙部,《乾瘦子》,第2043页。

[135]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》,第1877页。

[136]《太平广记》卷243,治生部,《乾瘦子》第1879页。

([日]妹尾达彦,日本国中央大学 教授)

乾陵文化研究(四)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05

乾陵文化研究(四)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05