《旧唐书·则天皇后纪》纪事评议

牛继清

《旧唐书》自后梁即开始搜集材料,准备着手纂修,但直到后晋天福六年(941)才正式下诏令张昭远等修纂,于开运二年(945)即修成,前后修纂仅用了四年多时间。虽然史料搜集比较宏富,有唐历朝起居注、实录、国史为据,但修纂时间短,仓促成书,又成于众手,以致书中体例不周之处自在不少。历代史家对《旧唐书》的这一不足多有微词,如清代学者钱大昕、王鸣盛、赵翼、张道等均有批评,指出了其“多用国史原文”、回护之处不改、一文复见或二传一人、轻重失调、繁简不当等众多缺陷。

仅就诸“本纪”而言,《旧唐书》轻重失调、繁简不当的问题显得特别突出,前后期分量相差相当悬殊。自唐初建至肃宗近一个半世纪,代宗至唐亡又近一个半世纪,如果以肃、代之交将唐朝分为前后两个时期的话,《旧唐书》后期诸帝纪的分量竟然超过前期诸帝纪的一倍有余,所记史事颇涉琐细,尤其是穆宗以后,“史料零乱,本纪内容繁琐冗杂,叙事首尾不完整”[1],与“本纪”的纂修体例多有违乖。这固然有后期属多事之秋的因素,但更多的可能还是由于所依据的“国史”底本及编纂者载录史事的原则不同所致。而《则天皇后纪》的编纂更是带有浓厚的“春秋笔法”的意味,编纂者利用“比事”贬斥武则天革唐命而代之的命意相当明确。本文即就此一问题简陈己见,祈方家批评。

一

武则天在唐代的政治及历史地位是十分特殊的,中宗复辟以后的唐王朝历代君主都是武则天的嫡系子孙后人,从纲常伦理和帝统的角度出发,不得不承认这位先人。但毕竟她曾经“革唐命”而建武周,于唐王朝为罪人,还大肆诛杀包括自己的亲生儿子在内的许多李氏宗室王,致“殆将尽矣”!这也是不争的事实。所以,从中宗复辟到玄宗天宝间,曾先后数次上、改武则天的尊号:神龙元年(705)中宗复位,上尊号为“则天大圣皇帝”,年底则天去世,谥“大圣则天皇后”;唐隆元年(710),睿宗旦即位,“复则天大圣皇后号曰天后”[2],同一天,“追削武三思、武祟训官爵”[3],景云元年(710),又改为“大圣天后”,延和元年(712)六月,改“天后圣帝”,同年八月改“圣后”;玄宗开元四年(716)六月,作为太上皇的睿宗去世,年底即改为“则天后”,天宝八载(749)“追尊则天顺圣皇后”。除了天宝八载是普遍性的“增祖宗帝后谥”外,我们可以明显地看出,历次上、改尊号的过程实际上是武则天逐步走下神坛的过程,而其间的反复恰巧说明了其子孙后代面对这样一位褒贬两难的祖宗时矛盾的心理。

这种情况不能不对唐代国史的修纂产生巨大的影响。如前所述,既然贞观时期的史官能够在所修国史中对“玄武门之变”颇有“微文”,那么,面对“革唐命”而建武周这样的事情,中宗以后的史官们就更不能不有所表示。颇有意思的是,和前文所述《高祖实录》相应,《旧唐书·经籍志》只著录有“《圣母神皇实录》十八卷,宗秦客撰”,而《新唐书·艺文志》中则除宗秦客所撰外,另著录有“《则天皇后实录》二十卷,魏元忠、武三思、祝钦明、徐彦伯、柳冲、韦承庆、崔融、岑羲、徐坚撰,刘知几、吴兢删正”。

宗秦客是武则天从父姊之子,“垂拱中潜劝则天革命称帝,由是累迁内史。”[4]武周天授元年(690)被贬,后死于贬所,因此《圣母神皇实录》成书当在武周时期,其立场可知。至于魏、武等人《则天皇后实录》,成书于中宗神龙二年,修撰者中,魏元忠与武三思两人是以宰相监修国史,其余参与实际修撰的史官,韦承庆以秘书员外少监的身份与修,“神龙初,坐附推张易之弟昌宗失实,配流岭表,时易之等既伏诛,承庆去巾解带而待罪。”[5]而崔融则“与纳言李峤、凤阁侍郎苏味道、麟台少监王绍宗等俱以文才降节事”张易之兄弟[6]。徐彦伯政治立场不明,然历武周、中宗、睿宗,平稳无起落,行事颇有谄媚之嫌,而他与当时有“龌龊”之称的李峤、苏味道、崔融诸人同传,也值得留意。祝钦明、岑羲、徐坚、柳冲等人,本传均未言曾预修《武后实录》。祝钦明阿附韦氏,以谄佞为当世所薄;岑羲虽因替敬晖草拟请削诸武为王者的奏疏而“忤三思意”,但他曾受宗楚客的赏识与提携。另外,刘知几与吴兢也参与了魏、武等《则天皇后实录》的修撰,《册府元龟·国史部·恩奖门》:“吴兢神龙中与韦承庆、刘子玄等撰《则天实录》成,转起居郎。”而同书《采撰门二》录有吴兢开元十四年任太子左庶子时的上奏,云:“臣往者长安、景龙之岁,以左拾遗、起居郎兼修国史,时有武三思、张易之、昌宗、纪处讷、宗楚客、韦温等相次兼领其职。”[7]而刘知几曾因为《则天实录》撰修的公正问题与武三思发生过冲突,史载“子玄修《武后实录》,有所改正,而武三思等不听”[8]。中宗神龙初年的政治环境及监修、修撰者的政治立场,使得魏、武等所修《则天皇后实录》对武周史事不能不有所讳饰,从而引起了刘知几、吴兢这些坚持修史必须继承“直书”传统的史官的强烈不满,但刘知几虽欲“有所改正”,却为景云期间新的政治气候所不容许。因之,直到开元初年,刘知几、吴兢等人才有机会对《则天皇后实录》重新修改,于开元四年修成奏上[9]。《则天皇后实录》的修撰经历了这样的反复,所以《新唐书·艺文志》著录时自注“刘知几、吴兢删正”,说“改正”、“删正”,表明原作不正,与许敬宗对《高祖实录》的“删改”有明显区别。

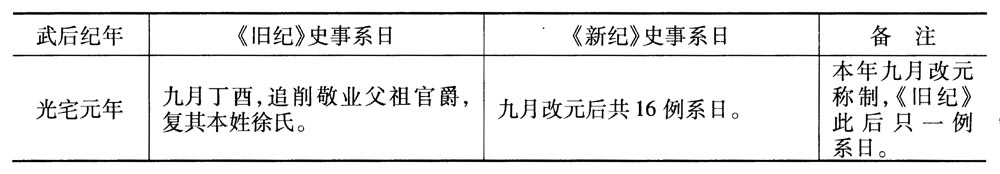

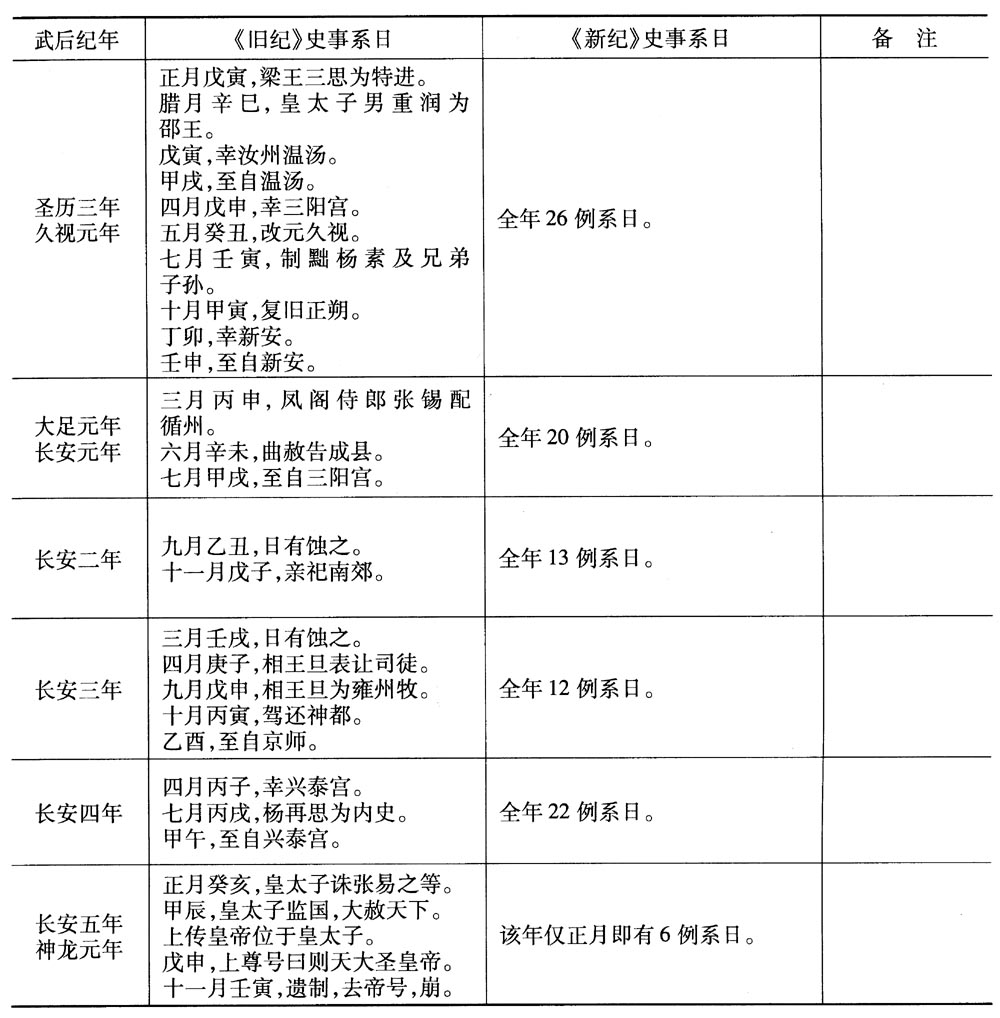

先后三部武则天的《实录》之间究竟有哪些重大区别,我们今天已无从得知,不过《旧唐书·则天皇后纪》的表述方式却足以引起研究者的注意与思考。翻检《旧唐书》诸“帝纪”,我们能够发现,《则天皇后纪》记事非常简略,尤其是史事系日更少,与其它各“帝纪”截然不同,也和《新唐书·则天皇后纪》形成了强烈的反差。下面对两《唐书·则天皇后纪》史事系日列表对照:

统计结果是《旧唐书·则天皇后纪》仅有60例史事系日,而《新唐书·则天皇后纪》则多达378例,两者之间的差别是十分悬殊的。

可以肯定的是,造成这种结果的原因并非原始资料的缺乏。《旧唐书》的纂修自五代后梁即已起步,后梁、后唐两代一直设法搜求和保护唐代史料,后唐攻灭前蜀,从成都得到了自唐高祖以下九朝实录,当然包括武则天时期的实录,而吴兢、韦述、柳芳等人先后所修国史历“安史之乱”得以保全。虽然《旧唐书·经籍志》只著录了宗秦客《圣母神皇实录》十八卷,未著录魏、武等《则天皇后实录》和唐修国史,可是《旧唐书·经籍志》有自己的著录原则,即“录开元盛时四部诸书,以表艺文之盛,天宝以后,名公务著文章,儒者多有撰述,或记礼法之沿革,或裁国史之繁略,皆张部类,其徒实繁。臣以后出之书,在开元四部之外,不欲杂其本部,今据所闻,附撰人等传。”[10]它是以毋煚《古今书录》为蓝本、略有增加修成的[11],而《古今书录》又是毋煚删略开元《群书四部录》而成,《群书四部录》则是开

元三年唐玄宗命褚无量等撰修、九年撰成奏上的。因此《旧唐书·经籍志》“史部”所著录的开元以后的著述,也只有姚崇、宋璟等所撰开元前、后《格》及《令》、《式》四种,其中《开元前格》开元三年修成,《开元后格》及《令》、《式》删定于开元七年,略早于《群书四部录》的撰成,应当是由于《前格》而连带著录。史载唐代自高祖至武宗十六朝的实录都曾修成,唐末乱后,只有《武宗实录》残缺,仅剩一卷,余皆完好,而《新唐书·艺文志》还著录了四种国史,因之研究者认为“《旧唐书》从高祖到文宗的本纪无论直接间接,都来源于实录”,因为“国史本纪原来就是用实录删节改写的”[12]。

二

其实,纪传体史书中“本纪”简略记事,史事系日很稀少的这种写法,也并非《旧唐书》才有,早在司马迁的《史记》当中,我们就已经能够看到这种写法的端倪了。

刘知几祖述司马迁,认为“本纪”记“帝王兴废”,“系日月以成岁时,书君上以显国统”,具有编年与尊君双重作用[13]。但是司马迁编纂《史记》,上古史料本极匮乏,又遭秦火,所以记载非常简略,《秦本纪》之后系时渐明。汉初人重楚,《史记》为项羽立纪,更是对秦——张楚——楚——汉这一“五年”“三嬗”的政权更替轨迹十分看重,而“重楚卒归于重汉也”[14]。《项羽本纪》全篇仅有六例史事系时,即“秦二世元年七月”及“其九月”、“汉之元年四月”、“汉之二年冬”及其“春”、“四月”,使得全篇缺少时间限度的史事叙述显得非常紧凑。但这显然不仅是秦、楚、汉之际的历史记录有严重缺损的缘故,因为司马迁在《秦楚之际月表》中纳入了这一时期几乎所有的重大史事,因此《项羽本纪》这样的处理就耐人寻味。汉初人固然重楚,但刘汉的江山又是通过与项楚的长期争战取得的,所以不抑项氏西楚,就不足以显刘汉正统帝业。《吕太后本纪》中有少量史事记日,但是二帝(高祖、惠帝)一王(赵王幽)之死;少帝之立;日食;高后之死及宗室大臣发难诛诸吕,构成了该本纪记日的全部内容,而由吕氏所出的诏令、政令、政事却无一例记日,这和之前的《高祖本纪》、之后的《文帝本纪》形成了鲜明的对照。表明吕太后是“女主称制”而非正统帝王,目的仍在于“崇刘氏,尊汉室”。清人徐克范《读六国年表补》论及《史记》《赵》、《韩》、《魏》、《田敬仲完》诸“世家”的纪年问题时说:“魏献子、韩宣子皆不纪年,独赵襄子纪年,何也?与智伯分范、中行地,与韩、魏分智伯地,衅皆由赵氏,地分而晋亡矣,故独入赵表纪年以著之。言与者罪襄子也。”“则康公既迁,田氏已纪元。而表犹纪康公之年,迨康公卒乃书威王元年,此史公书法也。”[15]前云纪年是“罪”之,后言不纪年乃“书法”,两相矛盾,但至少说明徐氏已经注意到司马迁是用记时变化来表现“书法”的了。

受西汉中期以后《春秋》学发展以及五行、谶纬学说兴起的影响,东汉时“正名尊君”思想已发展到相当偏执的地步。班固指责司马迁“具非颇缪于圣人”,因而在《汉书》中虽保留了《高后纪》,却增补了《惠帝纪》,合陈胜、项羽为一传,以彰显“汉绍尧运”。同时,他还特别推祟《春秋》凡灾异是举以讥刺人事的笔法,在《叙传》里说:“《春秋》之占,咎征是举,告往知来,王事之表。”于是创《五行志》,自春秋直到莽末,洋洋洒洒,几占十志四分之一的篇幅,天象灾异,靡不毕集。而班固把五行观念与记日变化结合起来表现“春秋笔法”的做法突出体现在《高后纪》与《王莽传》中。

《汉书·高后纪》在《史记,吕太后本纪》的基础上,多出了两例灾异记日,“(元年)夏五月丙申,越王丛台灾”。“(二年)春正月乙卯,地震。羌道、武都道山崩”。《王莽传上》的纪事下限是孺子婴居摄三年末,“元始”是汉平帝年号,“居摄”虽指王莽摄政,但当时他尚未行篡位之实,孺子婴依然是名义上的皇帝,所以“居摄”仍属刘汉年号,六例记日除一例日食外,全属重大政事,虽由王莽所出,但属于西汉正朔。《传中》起自新莽始建国元年,终于天凤三年,六例记日,全部是天变灾异,无一新莽政事,甚至新莽立国大事也仅作“始建国元年正月朔”,不载干支。和《传下》的“三月辛巳朔,……共立圣公为帝,改年为更始元年”形成鲜明对照,其惩恶戒乱的政治目的十分明确。《传下》起自天凤四年,该年临淮瓜田仪、琅邪吕母揭竿而起,次年,樊崇、力子都相继,天下遂乱,肇亡新之端。新莽乱政不得人心,“至乎变异见于上,民怨于下,莽亦不能文也”。至“莽末,天下连岁灾蝗,寇盗蜂起”。而在班固看来,“天所以有变何?所以遣告人君,觉悟其行,欲人令悔过修德,深思虑也”。所以他集中记载灾变,两次大赦也是因为灾异与民变,记日不及政事,直至地皇四年三月辛巳朔,刘玄被立为皇帝,正统再续,刘汉“更始”,政事复起记日,而更始政权攻破长安,城内乱民攻入宫中,商人杜吴杀王莽,李松、邓晔入长安等事,都已在“更始”年号之下。同时,更始政权的代新,又成为后汉光武政权的前驱,刘玄亦为西汉皇室苗裔,作为正统王室的过渡阶段,其地位是相当重要的。班固正是通过记日的变化巧妙地把从西汉至新,再从新到更始、东汉这一正统中断再续的过程描述了出来,从而进一步发展了司马迁创造的利用记时表现“春秋笔法”的方式。

即使如此,东汉张衡仍然不满班固的写法,数上奏疏,“以为王莽本传但应载其篡事而已,至于编年月,纪祥灾,宜为《元后本纪》。又以更始居位,人无异望,光武初为其将,然后即真,宜以更始之号建于光武之初。”[16]虽然未被采纳,但却足以透视出当时学者对记时与“书法”褒贬间关系的认识,也可以证明笔者上文论述并非穿凿附会、无中生有。

在突出褒贬的主旨下,《旧唐书·则天皇后纪》的简略记事,在一定程度上违背了“系日月以成岁时,书君上以显国统”的正史“本纪”编写原则,使得武则天称制及“武周”时期二十余年间的重要史事大量失载或者缺乏系统可靠的记时,其所漏略的内容大部分在相关的“志”、“传”中也未能做必要的补充,从而造成了重要史料的“佚失”,而这一时期又恰好是唐王朝走出“瓶颈危机”并逐步趋向繁荣的关键阶段。从这个角度进行思考,我们可以说,《旧唐书》的“书法”既导致了史事记载的漏略与无序,又造成了历史解释的困难。所幸《新唐书·则天皇后纪》对这一重要时期的史事做了大量补充,使后人得以在比较丰厚的史料基础上认识并研究这段历史。因此,《新唐书》的作者虽然强调“其事则增于前,其文则省于旧”[17],但其《则天皇后纪》的分量还是多出《旧纪》约四分之一。

注释:

[1]吴枫:《旧唐书与新唐书》,《中国史学名著评介》(第一卷),山东教育出版社1990年版,第556页。

[2]欧阳修、宋祁:《新唐书》卷5《睿宗纪》,中华书局,1975年版,第116页。

[3]刘昫:《旧唐书》卷7《睿宗纪》,中华书局,1975年版,第154页。

[4]《旧唐书》卷92《萧至忠传附宗楚客传》,中华书局,1975年版,第2971页。

[5]《旧唐书》卷88《韦思谦传附韦承庆传》,中华书局,1975年版,第2865页。

[6]《旧唐书》卷94《崔融传》,中华书局,1975年版,第3000页。

[7]《册府元龟》卷554《国史部·恩奖门》、卷556《国史部·采撰门二》。中华书局1960年影印明本。

[8]《新唐书》卷132《刘子玄传》,中华书局,1975年版,第4521页。

[9]《册府元龟》卷554《国史部·恩奖门》,作“《则天实录》四十卷”,与《新唐书》不合。

[10]《旧唐书》卷46《经籍志序》,中华书局,1975年版,第1966页。

[11]牛继清:《<旧唐书·经籍志>研究三题》,《古籍研究》2001年第3期。

[12]黄永年:《<旧唐书>与<新唐书>》,人民出版社1985年版,第29页。

[13]刘知几:《史通·本纪第四》,上海古籍出版社1987年版。

[14]田余庆:《说张楚》,载《历史研究》1989年第2期。

[15]徐克范:《读六国年表补》,《史记汉书诸表订补十种》,中华书局1982年版。

[16]《后汉书》卷59《张衡传》,中华书局,1965年版。

[17]曾公亮:《进唐书表》、《新唐书》,中华书局1975年版。

(作者单位:安徽淮北煤炭师范学院)

乾陵文化研究(二)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05

乾陵文化研究(二)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2005.05