唐睿宗桥陵

陈安利

睿宗李旦(662—716年)桥陵,位于陕西省蒲城县坡头乡丰山。李旦,高宗第八子,684年和710—712年在位。712年8月,传位于子隆基(玄宗),自称太上皇。开元四年(716年)夏六月病卒,冬十月葬。

桥陵依山为陵,丰山海拔734米,玄宫及羡道凿于山南麓。羡道全长七十余米,宽3.78米,伸入山腹约二十米。羡道内由南向北以石条叠砌封固,间缝用石灰灌注;石条大小不一,发现有以千字文为编序的石条共14块。

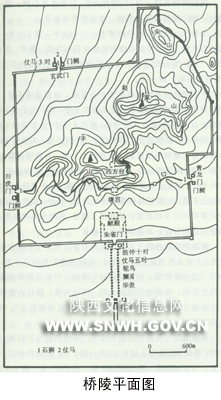

陵园依山势构筑夯土城垣,平面略呈方形。南墙、西墙均长二千八百余米,东墙长2640米,北墙东段地势复杂,走向较为弯曲,总长约五千零八十米,垣墙残高1米,基宽2.8—3米。

陵园四面各辟一门,以四神命名;门外各置石狮一对,筑阙台一对。陵园四隅建角楼,今角楼基址尚在。

朱雀门(南神门)外设神道,长641米,宽110米,其南端为乳台一对。神道自南而北依次排列华表、獬豸、鸵鸟、仗马、翁仲等石刻造像。朱雀门内另有清陕西巡抚毕沅书“唐睿宗桥陵”碑一通。

下宫遗址位于陵园西南2.5公里处,地面遗迹不显。陪葬墓分布于陵园东南方,据史书载有8座,其中太子墓3座:即惠庄太子李撝、惠文太子李范、惠宣太子李叶;公主墓4座:即金仙公主、凉国公主、鄎国公主、代国公主;大臣墓1座,为彭国公云麾将军李思训。现存封土9座,有碑碣或墓志可证者8座:即鄎国公主、金仙公主、凉国公主、代国公主、惠庄太子、王贤妃、李思训,还有李宪惠陵。其中惠庄太子墓、金仙公主墓、王贤妃墓和惠陵已经发掘。另外,据史书记载,睿宗肃明刘后及昭成窦后被武则天遣杀,先葬于东都洛阳,后随睿宗迁袝桥陵,其墓葬尚无法确认。

桥陵的规模在唐十八陵中名列前茅。唐天宝年间安禄山叛乱,大诗人杜甫避乱经过蒲城,有咏桥陵的长诗三十韵,诗中有“宫女晚知曙,祠宫早见星”两句,可见当初桥陵陵寝建筑之宏伟,亦有衣冠嫔御之制。历经沧桑,陵区内建筑已基本无存,清乾隆四十年(1775年)曾“筑城垣百丈”,但现在只能看到一些建筑的遗迹。

角楼遗址 系陵园四隅角楼基。东南角楼位于赵家山村南侧,基址底近方形,边长12米,高2米。西南角楼位于西山头、马姜城村北,基址底近方形,边长10米,高2.5米。东南角楼位于南山村南侧,基址底长10米,宽8米,高1.5米。西北角楼位于狮子怀村东,已平。基址均为夯筑,夯层厚8—10厘米。附近地面散布砖瓦残片。

青龙门阙台遗址 系陵园东门外阙台遗址,西距门址47米。现存南、北二阙址,间距97米。南阙址底径14米,高约5米;北阙址底长14米,宽7米,高5米;夯层厚8—10厘米。南阙址基部发现条状基石,一般长1.2米,高0.7米,厚0.32米。附近散布砖瓦残片。

白虎门阙台遗址 系陵园西门外阙台遗址,东距门址44米,现存南、北二阙址,间距87米。南阙址底长11米,宽7米,顶长8米,宽3米,残高约二米;北阙址底长17米,宽11米,顶长7米,宽3米,高约三米。夯层厚8—10厘米。附近散布有瓦砾。

玄武门阙台遗址 系陵园北门外阙台遗址,南距门址38米。现存东、西二阙址,间距97米。东阙址底长7米,宽4米,高3米;西阙址底径14米,高4米;夯层厚8—10厘米。地表散布砖瓦残片。

朱雀门阙台遗址 系陵园南门外阙台遗址,北距门址25米。现存东、西二阙址,间距64米。东阙址底长25米,宽19米,高3米;西阙址底长12米,宽10米,高2.5米;夯层厚8—10厘米。东阙址基部发现条状基石,一般长1.2米,宽0.7米,厚0.32米。地表散布砖瓦残片。

乳台遗址 系陵园神道南端阙台遗址,北距南神门址641米,现存东、西二阙址,间距约一百八十米。东阙址底长21米,宽18米;西阙址底长20米,残宽8米;均高约五米,夯层厚8—10厘米。西阙址基部发现条状基石,一般长1.2米,宽0.7米,厚0.32米。附近散布砖瓦残片。

桥陵陵园内的石刻大部分仍然完好的保存下来,其不论是造型,还是雕凿技巧,都可算唐十八陵中的佼佼者。这些石刻计有:

四门石狮 系陵园门狮。每神门外各置一对,共四对;每对间距27—52米,距离门址4—10米。石狮基座长1.15—1.97米;宽0.67—0.95米;狮高2.70—2.78米,身宽1.15—1.26米。南、北、西门狮均左牡、右牝,东门狮为左牝、右牡。牡狮卷鬣,合口;牝狮披鬣,张口。体态或丰腴或雄健。

玄武门外石刻 系陵园北门外石刻。共置仗马三对,自阙址北18米处为起始,分东、西两列向北依次排列,两列间距约七十米,每对仗马前后相隔17米。马高1.95米,身长2.55米;栽短鬃,置鞍鞯,除西列第一匹仗马为缚尾外,余皆为垂尾。

神道石刻 共36件。自乳台阙址北30米处为起始,分东、西两列向北排列,两列间距约六十米,依次为华表、獬豸、鸵鸟各一对,仗马五对,翁仲十对。华表,一残一好,通高8.64米,方形基石雕覆莲座,八棱柱身线刻天马行空及缠枝卷叶纹,仰莲托宝珠顶;基石边长2.5米;柱身底径1.2米,收分较小。獬豸,俗谓翼兽(一说麒麟),在华表北28米;兽高3.08米,身长3.2米,宽1.24米;阔头,额上有独角,瞋目,犬齿微露,粗壮体,偶蹄足;伫立,平背,垂尾,尾分五节;两肋出云纹翼翅,纹有三层,一、二层如团花状,三层为扇面状;腹下有独柱,上承兽体,下连石座,柱形如鼓,浮雕卷云纹。鸵鸟,在獬豸北28米,雕于石屏上;鸟高1.96米,身长2米;回首贴翼,行于山间,双腿粗壮、矫健,羽毛丰满、细密。仗马,位于鸵鸟北29米,每对前后间隔亦29米;马身一般高1.95米,长2.55米;饰物、形态有所不同,有的或缺;个别有镫,多数无镫;鞅鞧所系饰物除南数第三对为汉代常见的珂形饰外,其余均为唐代流行的杏叶,叶中实以宝相花。翁仲,位于仗马北29米,每对翁仲前后间隔亦29米;一般身高3.85米,宽1.2米;均戴鶡冠,穿斜领宽袖袍,袖胡过膝,腰中系带,双手拄四节剑,足着高头分梢履;两尊残损,余皆完好。

桥陵石刻是我国传统雕塑艺术中具有代表性的作品。整个石刻的特点是造型饱满,整体统一,结构明确,体积感强。唐代工匠采用“体线并重”的处理手法,通过具有强烈体积感的形体塑造来突出作品的精神世界。同时,写实的形体塑造和装饰效果相统一,也有机地把外部形体的力量和蕴藏在内部的力量紧密地联系在一起,从而赋予石刻以生命的活力。桥陵石刻群是我国唐代文化艺术的精华,也是世界雕刻艺术宝库中光彩耀眼的瑰宝之一。

唐十八陵/陈安利著.—北京:中国青年出版社,2001.5

唐十八陵/陈安利著.—北京:中国青年出版社,2001.5