陵园内城墙基及门阙的勘探发掘

刘向阳

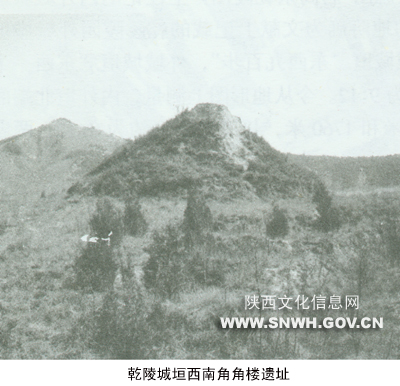

据20世纪60年代勘探得知,乾陵陵园内城基本呈方形,内城城墙总长5918米,总面积约229.3万平方米。墙厚2.1~2.5米,其中:东城墙基南起今沈家潦池村,向北经过东华门村西,再稍向西北至824米处止,全长1582米,呈北偏西2度;南城墙基东起沈家池村北(即东南城角),向西经过今石马道村,再向西随地形下沟,经过黄巢沟上坡岭(当地群众称棒槌岭)止,全长1450米,呈东偏北3度。在该城墙基由东向西657米处即石狮背后,有高出地面约1米,直径约10米的夯土墩遗址,周围遗存有大量的瓦片堆、残砖块、石灰渣等,为朱雀门遗址。西城墙基由今西华门村北842米处(即西北城角),向南经过西华门村何家沟沟底,再上坡到岭上止,全长1438米,呈北偏西2度。何家沟底之城墙基,均有用石条砌筑的走水洞。北城墙基从今东华门村北842米处(即东北城角)起,向西经过后宰门村,再向西至708米处(即西北城角)止,全长1450米,呈东偏北2度。陵园四城墙角阙楼遗址尚存,东南城角阙楼遗址残高7.5米,西南城角阙楼遗址高10米,东北城角阙楼遗址残高5.1米,西北城角阙楼遗址残高5.5米,均为夯土筑成,周围残存唐代砖块、残瓦当、瓦片及石渣等。东南城角和西北城角有石条筑砌的地基存在。角阙楼的设置,在秦始皇陵、汉代帝陵中均未见采用。自唐乾陵以后,各后世帝王陵才在陵园内城四角设置“角阙”,反映了封建帝王把陵墓当作生前所居宫城来建造的思想。

在内城四城墙正对梁山主(北)峰处,各辟一门,以四神命名,东曰青龙门(亦称东华门),南曰朱雀门(陵园正门),西曰白虎门(亦称西华门),北曰玄武门(亦称后宰门),门址宽约27米。四神门外各有阙楼遗址一对,左右分列。乾陵陵园现残存土阙台五对(南神门外两对,其它三门外各一对),阙台用土夯筑,夯层清晰,外表砌砖,上小下大,呈梯形,上建楼观。陵墓前立阙,可能由汉代墓前置石阙的习俗沿袭而来。在唐代,阙的意义侧重于观。据《中华古今注》(卷上)载:“阙者,观也,古每门树两观于其前,所以标表宫门也,其上可居,登之则可远观,古谓之观。人臣将相,至此则思其所阙(缺),故谓之阙。其上皆丹垩,其下皆云气、仙灵、奇禽怪兽,以暗示万民焉,苍龙阙画苍龙,白虎阙画白虎,玄武阙画玄武,朱雀阙上有朱雀二枚。”而乾陵陵园内的两组三出阙(一个母阙,两个子阙)是标示帝王陵园的重要礼制建筑。

位于陵园正南司马道南端东、西两侧乳峰上的一组三出阙,高耸于峰巅,崇阙凌霄,可谓“表南山之巅以为阙” (《史记·秦本纪》),显现出帝王陵园的威严和肃穆。东、西乳峰分别海拔944米和930米,二峰呈东北——西南方向,间距约380米,距梁山主峰分别为1290米和1550米。1995年深秋,陕西省考古研究所派员科学发掘了东、西乳峰阙楼遗址。发掘资料表明,东乳峰阙台遗址高14.4米,顶部有部分铺地砖,其高度应是东乳峰三出阙台的原始高度。西乳峰阙台由于常年的雨水冲刷,残存高度仅9.7米。西乳峰之三出阙基址平面呈双重凸字形,面阔23米,最大进深12.85米,最小进深10.50米。基址大端在东,小端在西面(东乳峰阙台基址与之相反)。由大端向西15米处,基座长约4.4米的南北石条各向座心东西轴线内移0.7米,使这段基址进深缩小为11.45米;而由此向西长约3.6米的南北石条,又各向座心轴线内移0.70米,使这段基座进深为10.50米。整个阙台基础以石条平砌构成,基座平面四边有砖砌线,中心为夯土筑成的阙台,上下收分显著,夯筑坚实,四周向上收分叠压平砌砖墙,将夯土阙台包裹在内。墙脚嵌入减地之砖砌线内,使阙墙不致外侈。从剖面看,西乳峰阙台基址平面形成的双重凸字形基座的突出部分呈阶梯状,东端通高0.76米,中间台阶高0.57米,最西端台阶高0.30米。依照基址高低所夯筑铺就的阙台顶面,亦呈错落有致的阶梯状。由此可以想见当年三出阙阙顶必是飞楼复阁,崇弘华丽,显示出帝陵阙台巍峨的宏伟气势,无与伦比。据《芜史》记载:“宫城门左右垛城二,垛楼登门两斜庑,十二门阙。”由此推知,每侧三出阙上修建有相连的三座楼阁,每一楼阁南北两门,三座共六门。与其对称的另一侧三出阙亦六门,合称十二门阙。

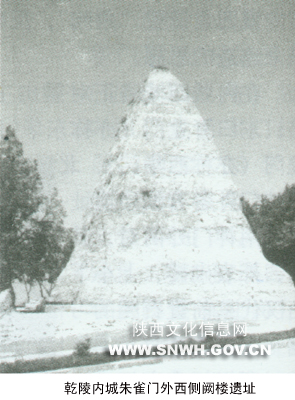

位于内城朱雀门外东西两侧的三出阙阙台,东阙遗址残高1l米,西阙遗址残高12米。两者相距42米。其形状、结构与东、西乳峰双阙构筑形式大体相同,基址亦用石条铺砌,中心阙台夯土筑成,外包砖墙在砌砖线内向上收分,平砌叠涩。以东侧阙台基础为例,基址在一个水平面上呈双重凸字型,面阔23.5米、最大进深12.45米,最小进深9.8米。基址凸字型突出部分南北边沿第一阶内收0.725米,第二阶内收0.625米。阙台大端在西,小端在东,而西侧阙台则与之相反。

唐代帝王陵墓/刘向阳著.—西安:三秦出版社,2003.9

唐代帝王陵墓/刘向阳著.—西安:三秦出版社,2003.9