您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2013

东周西戎考古学文化的初步研究

张 寅

内容提要 本文对东周时期西戎考古遗存进行了系统的梳理,将东周西戎考古学文化划分为五个类型,通过对各类型之间的比较,认为东周时期西戎考古学文化分属于两种不同的文化系统,其一来源于北方草原青铜文化,其一来源于甘肃东部的寺洼文化,这两大文化系统在早一阶段相对独立发展,晚一阶段则彼此交流和逐步融合。

关键词 东周 西戎 考古学 文化类型 文化系统

古代文献中有关西戎的历史,可以上溯至商代晚期至西周时期,但相比较而言,东周时期西戎的活动地域及历史脉络相对较清晰一些。所谓东周西戎,其实是中原华夏族对秦晋以西广大地区游牧或畜牧部族的一种统称。《史记·匈奴列传》记载:“当时之时,秦晋为强国。晋文公攘戎翟,……秦穆公得由余,西戎八国服于秦,故自陇以西有绵诸、绲戎、翟、獂之戎,岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎。”[1]从史书的记载看,东周时期的西戎支系繁多,他们或为部族,或已建立了国家。然而,由于史书中有关西戎的记载较为简略,长期以来史学界尽管进行了大量的梳理和考证,但对其族系及文化的认识仍然十分模糊。近二、三十年来,随着中国考古事业的发展,在以陇山东西两侧为中心的广大地区,有关西戎的文化遗存不断被揭示出来,诸如宁夏南部的“杨郎类型”、甘谷“毛家坪B组遗存”等。而张家川马家塬西戎贵族墓地、陕西黄陵寨头河墓地的重要发现,更颠覆了我们对西戎文化的传统认识。近年来,笔者在导师赵化成先生、甘肃省文物考古研究所王辉所长等的带领和指导下,在甘陕一带从事早期秦文化和西戎文化的考古调查与发掘,在有关东周西戎文化的认识方面积累了一些心得体会,在此提出来以就教于学界。

一、东周西戎考古学文化的发现与研究

有关东周西戎的研究,史学界曾就其来源、族系、活动地域以及与秦晋的关系等方面有过大量的讨论。但由于文献记载颇为简略,致使研究文章不少,而公认的定论不多,往往是众说纷纭、莫衷一是。在这种背景下,要想对东周西戎的认识有所突破,必定需要考古资料的支持,需要从考古学文化角度加以研究。

历史上因为西戎与西周王朝及秦国的毗邻关系,故有关西戎遗存的首次发现也是伴随着对周秦文化的探索而开始的。1934—1937年,北平研究院史学研究所在对陕西省宝鸡斗鸡台遗址进行发掘时,在沟东区清理了104座两周时期的墓葬,而其中有4座墓各出土了1件铲脚鬲(即铲足跟袋足鬲,一般简称为铲足鬲)[2]。苏秉琦先生当时便明确将其与周秦式陶鬲加以区分,并指出它与甘肃洮河流域的寺洼鬲有更近似的形态[3]。

1982—1983年,甘肃省文物工作队与北京大学考古学系共同发掘了甘肃甘谷毛家坪遗址。在该遗址首次发现西周时期秦文化遗存(“A组遗存”)的同时,也揭露出以夹砂红褐陶为特征的“毛家坪B组遗存”。“毛家坪B组遗存”的器类有双耳或双鋬的分档袋足鬲、高领深腹罐、双大耳罐、双耳平口罐,其色泽不匀,多素面,少绳纹。袋足鬲中有4件为铲形足跟,即所谓的铲足鬲[4]。这种遗存从春秋中晚期开始出现,一直延续至战国中晚期,并与秦文化相伴而存在。赵化成先生指出它不是由西周秦文化发展而来,而是新出现的外来因素,并推测这种遗存可能是东周西戎之分支“冀戎”的遗留[5]。“毛家坪B组遗存”的发现正式揭开了对东周西戎考古学文化认识的序幕。

稍晚,在宁夏南部和甘肃东部,陆续发现了很多北方系青铜文化的分布地点,其中经过较大规模发掘的地点有固原杨郎[6]、彭堡[7]两处。许成、李进增先生在《东周时期的戎狄青铜文化》一文中指出这些地点文化内涵比较接近,以杨郎墓地的资料最丰富,最具代表性,即命名为“杨郎类型”,并且认为“杨郎类型”所代表的一类考古遗存,应是东周时期戎狄活动的遗留[8]。

自苏秉琦先生在宝鸡斗鸡台发现铲足鬲后,关中地区战国时代墓葬中又多有出土。特别是近年来一大批关中秦墓考古报告,诸如《陇县店子秦墓》、《塔儿坡秦墓》、《华县东阳》等书的出版,关中地区所知的铲足鬲资料日益丰富,数量至少在百多件。关于铲足鬲,最初有人以为与秦文化渊源有关,“毛家坪B组遗存”的发现,证实铲足鬲其实是东周西戎文化的典型器物,其原生地当在甘肃东部一带。

近年来,随着考古工作的进展,又有许多重要的西戎考古遗存被发现。其中甘肃张家川马家塬墓地[9]与陕西黄陵寨头河墓地[10]是其中的代表,它为研究东周西戎文化提供了全新的资料,具有重大学术价值。马家塬墓地从2006年开始,已连续进行了多年的考古发掘。发现的数十座大中型阶梯墓道竖穴偏洞室墓,其随葬品之奢华,内涵之丰富,彻底颠覆了我们对西戎文化的传统认识。王辉先生在《张家川马家塬墓地相关问题初探》一文中,对马家塬墓地的年代、族属、文化因素等问题进行了很好的讨论[11]。2011年,陕西省考古研究院联合延安市文物研究所和黄陵县旅游文物局对黄陵县阿党镇寨头河村的战国墓地进行了较大规模的勘探与发掘,清理墓葬90座、马坑2座以及殉埋青铜短矛的方坑1座,出土了一批丰富的战国时期戎人遗存。寨头河墓地系子午岭以东首次发现并完整揭露的唯一一处戎人墓地,为研究东周西戎的迁徙和流布提供了重要资料。孙周勇、孙战伟、邵晶先生在《黄陵寨头河战国墓地相关问题讨论》一文中,通过对寨头河战国墓地的分析研究,指出其某些遗物与寺洼文化存在渊源关系[12],这对厘清东周西戎文化来源具有很大的启发性。

关于东周西戎遗存的综合研究方面,罗丰先生的《固原青铜文化初论》一文,对固原地区已发现的东周西戎遗存进行了系统地分析和归纳[13]。史党社先生在其博士论文《秦关北望——秦与“戎狄”文化的关系研究》一文中,对于两周西戎遗存进行了梳理,并讨论了秦与“戎狄”文化的关系[14]。林沄先生的《中国北方长城地带游牧文化带的形成过程》[15]和杨建华先生的《春秋战国时期中国北方文化带的形成》[16]两文,在对整个北方系青铜文化进行全面考察的基础上,将东周西戎考古学文化纳入北方系青铜文化的一个地域类型加以研究,这无疑为整体把握东周西戎考古学文化的面貌提供了开阔的视野。

二、东周西戎考古学文化的五个类型

从目前所累积的西戎考古材料来看,西戎文化遗存主要分布在宁夏回族自治区南部、甘肃中东部和南部以及关中大部,东不过潼关,西到渭河上游,南不越秦岭,北至宁夏固原一带,涉及宁夏回族自治区西吉县、固原市、彭阳县,甘肃省武山县、甘谷县、天水市、秦安县、庄浪县、清水县、张家川回族自治县、平凉市、庆阳市、泾川县、宁县,陕西省陇县、凤翔县、宝鸡市、咸阳市、西安市、铜川市、富平县、高陵县、华县、黄陵县等三省的二十多个县市,遗址点在50处以上。在这一大片区域中,陇山东西两侧是其中心分布区(图一)。

需要说明的是,尽管已知的含西戎遗存的地点较多,但许多遗址点只是经过调查,或是在地县博物馆见到征集或是采集品,而经过正式考古发掘的地点还较少。本文主要依据那些经过科学发掘的、资料较为完整的遗存作为研究主体,并以此为中心,串联一批类似的遗址点。从考古发现看,东周西戎遗存的年代主要集中在春秋中晚期至战国晚期,在时间上相对集中。

区别于秦文化,东周西戎文化总体上有一定的相似性,但也存在明显的差异性。通过比较研究,可以将东周西戎考古学文化区分为五个类型。即“杨郎类型”、“马家塬类型”、“毛家坪B组类型”、“寨头河类型”和“关中类型”。需要说明的是,这里所谓“类型”的划分,与传统意义上的考古学文化或类型有一定差别。这是因为东周时期的西戎往往并非独立存在,而有些则处于秦国的统治或羁縻之下,从而形成并非单纯的、或者足独立的文化或类型。如“毛家坪B组类型”,实际上是在与东周秦文化共存情况下发现的。而所谓“关中类型”,更是一种分散的、与战国秦墓共存的、且具有西戎移民性质的文化遗留。诚然,由于乐周西戎文化的发现还不够丰富,这里有关类型的划分还是初步的,等将来有了新的发现,自然应当进行更为确切的划分或是重新命名。

1.杨郎类型

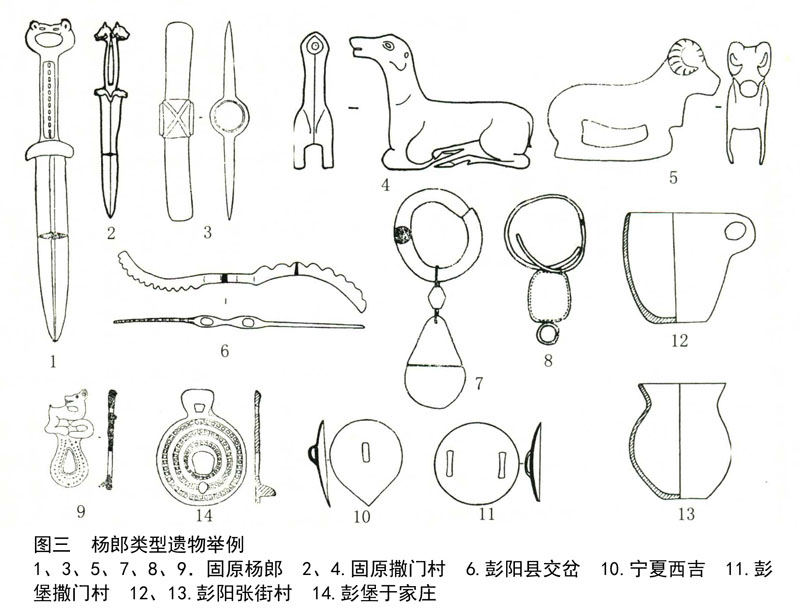

在宁夏固原地区及甘肃庆阳地区集中发现了一批东周西戎考古遗存,其中经过科学发掘的杨郎墓地因其资料最丰富、最具代表性,笔者赞同将这一批西戎考古遗存称之为“杨郎类型”。属于杨郎类型的西戎文化遗存包括宁夏彭堡于家庄墓地[17]、宁夏彭阳县张街村春秋战国墓葬[18]、宁夏固原吕坪村东周墓[19]、宁夏固原杨郎青铜文化墓地[20]以及庆阳零星发现的墓葬[21]和葬马坑[22]、固原征集或采集的北方系青铜器[23]等。

杨郎类型墓葬具有如下特点:

(1)洞室墓占主体,且多为直线式,有少量竖穴土坑墓。竖穴土坑墓中的殉牲数量明显少于直线式洞室墓,但随葬品及葬式二者一致(图二)。以经过大面积发掘的固原杨郎、于家庄两处墓地为例,直线式洞室墓共44座,竖穴土坑墓7座,且其中3座竖穴土坑墓墓主为未成年人,竖穴土坑墓的殉牲数量远远少于洞室墓。殉牲的数量应与财产的多少有关,竖穴土坑墓中殉牲少的现象可能说明其墓主身份等级较低或是儿童。

(2)墓葬以东西向为主,有部分南北向墓,但两种不同朝向的墓葬不存在其他差别,并且两种墓向同时存在于同一个墓地。

(3)葬式均采用仰身直肢葬,不见其他葬式(表一)。

(4)杨郎类型随葬品以青铜器为大宗,陶器较少。青铜器主要包括兵器和工具、服饰器、车马器三大类,其中兵器和工具出土不多,主要以车马器为主。陶器以单耳陶罐为典型器类(图三)。

除甘肃庆阳地区发现的一座墓葬外,杨郎类型遗存集中分布在宁夏固原地区,遗存延续的时代较长,从春秋晚期一直延续到战国晚期,其中绝大部分墓葬的年代主要集中在春秋晚期至战国早期,只有杨郎墓群中有一小部分墓葬的年代进入了战国晚期。

2.马家塬类型

2006年下半年至今,甘肃张家川马家塬战国墓地经过连续不断的发掘,取得重大收获。其中发现的大中型阶梯墓道竖穴偏洞室墓、随葬的髹漆并装饰有铜饰件和金银饰件的豪华礼仪用车为以前所未见。墓葬中出土的丰富随葬品包含有北方草原文化、西方文化、秦文化、西戎文化等多种文化因素,因其材料的丰富性和典型性,可作为东周西戎考古学文化“马家塬类型”的典型遗存[24]。属于该类型的遗存还包括甘肃秦安王家洼墓地[25]、甘肃清水刘坪墓地[26]、甘肃张家川长沟墓地、马达墓地[27]、宁夏西吉陈阳川墓地[28]等。此外,据说近年在甘肃岷县、漳县也有同类遗存的发现。

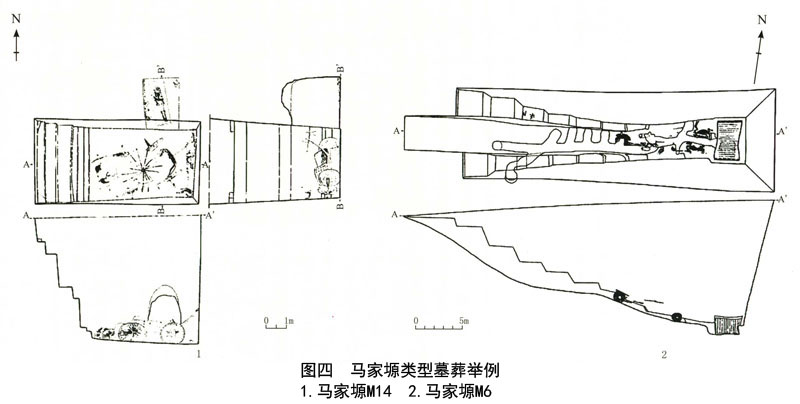

马家塬类型的墓葬形制主要有两大类:偏洞室墓和竖穴土坑墓。偏洞室墓是马家塬类型的典型墓式,在马家塬战国墓地已经发掘的25座墓葬中,24座是偏洞室墓,而宁夏西吉陈阳川墓地发掘的三座墓葬均为偏洞室墓;竖穴土坑墓在马家塬类型中也有发现,马家塬墓地M6为戎王一级的墓葬,墓葬形制为带斜坡(中间)加阶梯(两侧)式墓道的竖穴土坑木椁墓,这种墓葬形制不见于其他地点,其特殊性可能是高等级墓葬的一种特殊形制(图四)。在甘肃清水刘坪墓地清理的一座被盗墓葬也为土坑墓,两端有龛,在这座墓葬周围有小型墓葬十几座,由于被盗且未发掘,墓葬形制尚不清楚。

从总体上看,马家塬类型墓地所出遗物与杨郎类型有一定的相似性,如同出青铜的鹤嘴斧、锛、削、鐓、马项饰、泡、镂空牌饰、单柄圆牌饰、带钩、鸟形饰等。但马家塬类型遗物最具代表性的是出土了大量的金银饰件和青铜饰件,以往此类金银或青铜饰件在刘坪墓地就有出土,甘肃东部的一些博物馆也有多件类似的藏品。马家塬墓地中出土的金银饰件及青铜饰件绝大多数是用作车辆装饰的,部分为墓主随身饰品。马家塬墓地随葬品中还有青铜容器、陶器等,但数量相对较少,其中也有铲足鬲。马家塬类型遗物包涵了秦文化、西方文化、北方草原文化等多种文化因素,这种文化因素的多样性也较杨郎类型更为突出(图五)。

从目前的发现看,马家塬类型的年代较为一致,即均为战国中晚期。其主要分布于甘肃东部的张家川、秦安、清水等县和宁夏西吉县,宁夏西吉陈阳川墓地虽然现在地处宁夏回族自治区,但在地理上与甘肃东部地区并没有阻隔,西吉县和张家川县均处在陇山西侧,分别位于葫芦河上下游,古代交通道路往往沿着河流,顺流而下,两地交通并不困难。此外,笔者曾在甘肃合水县博物馆也见到诸多征集来的马家塬类型遗物,可见西戎文化马家塬类型的分布范围或许可以囊括甘肃平凉、庆阳地区。

3.毛家坪B组类型

1982年至1983年甘肃省文物工作队与北京大学考古学系共同发掘了甘肃甘谷毛家坪遗址,其中的“A组遗存”为两周时期的秦文化,“B组遗存”则属于东周西戎文化[29]。毛家坪B组遗存除发现铲足鬲外,还有柱足鬲,两种陶鬲的陶质、陶色及形态相似,柱足鬲的年代略早,为春秋中晚期,铲足鬲稍晚,为战国时期。两种陶鬲一脉相承,发展继承关系明晰。

毛家坪B组遗存的遗迹主要为鬲棺葬,均掩埋婴孩骨骼。遗物仅见陶器,包括柱足鬲、铲足鬲、高领深腹罐、双耳平口罐、双大耳罐(图六)。陶质多为夹砂红褐陶,器表色泽不匀,红、灰、黑相杂。多见素面,绳纹较少,绳纹浅而细,竖向整齐。毛家坪B组遗存目前经过科学发掘的仅毛家坪遗址一处,但与毛家坪B组遗存陶器形态相同或相似者,在渭河流域的甘谷、武山、天水等地多有发现,一些县市博物馆中类似的藏品数量很多。因此,这里暂将其称之为“毛家坪B组类型”。

4.关中类型

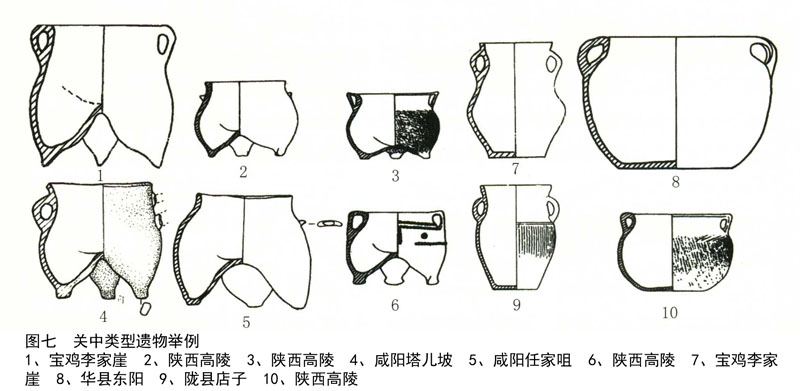

随着陇县店子秦墓、咸阳塔儿坡秦墓等关中秦墓的大量发掘,以铲足鬲为代表的一大批西戎文化遗物被发现。据笔者统计,主要有:宝鸡斗鸡台战国墓A3、C4、H7、K10[30],西安半坡战国墓葬M88、M10[31],凤翔高庄秦墓M9、M47、M7、M17[32],宝鸡李家崖秦国墓葬M38、M8、M3[33],凤翔西村战国秦墓M66[34],铜川枣庙秦墓M2、M6[35],陇县店子秦墓M97、M50、M48、M89、M23、M27、M33、M91、M1、M228、M259[36],咸阳塔尔坡秦墓M23090、M26109[37],富平迤山战国秦墓[38],陇县韦家庄秦墓M16、M15[39],高陵县益尔公司秦墓[40],咸阳任家咀秦墓M113、M124、M13、M80、M157、M220、M148、M11、M15、M16、M49、M215、M223、M112、M91[41],华县东阳秦墓M10、M30、M42[42]等。关中地区这些分布面广、数量众多,且明显与秦文化陶器风格不同的西戎遗存,究竟该如何看待?显然,将其简单解释为秦文化受到西戎文化的影响是不妥的。实际上,这些随葬西戎遗物的被葬者很可能就是戎人,他们被迫或是自愿离开原来的土地,而迁徙至关中地区,并与秦人同地相处,在接受秦文化的同时,还保留了自己的一些文化习俗。如此,我们将关中地区发现的这些西戎遗存称之为“关中类型”。需要指出的是,西戎文化关中类型分散分布于关中地区,并与战国秦墓共存,这使其具有一定的特殊性。

西戎文化关中类型墓葬既有竖穴土坑墓也有洞室墓。关中类型的典型遗物包括铲足跟袋足鬲、双耳罐、单耳罐三类,关中类型有如下特点:(1)绳纹多见。甘肃东部的铲足跟袋足鬲和双耳罐多素面,绳纹较少且浅而细、竖向排列整齐;而关中类型的铲足跟袋足鬲和双耳罐多饰有绳纹,常常通体绳纹且深而粗。(2)关中类型西戎遗存大多与秦式陶器共存于一座墓葬当中,表明这些墓葬既有西戎文化的因素,又具有秦文化的因素,体现了二者的融合。此外,在关中地区战国墓葬中,双耳罐与铲足鬲一般不同出,其中所反映的内涵我们尚不清楚,今后应予以关注[43](图七)。

关中地区出土的北方系青铜器较少,且大多为采集品,其年代多无法确定。其中在陕西铜川枣庙秦墓、西安半坡战国墓葬、西安北郊秦墓中也出土有几件北方草原风格的青铜器,但这些墓葬的年代可能较晚,有的可能晚至汉代。这些北方系青铜器或与西戎有关,或与匈奴有关,这里暂时存疑,留待以后讨论。

西戎考古学文化关中类型广泛分布于关中地区,其年代贯穿于整个战国时期至秦代。

5.寨头河类型

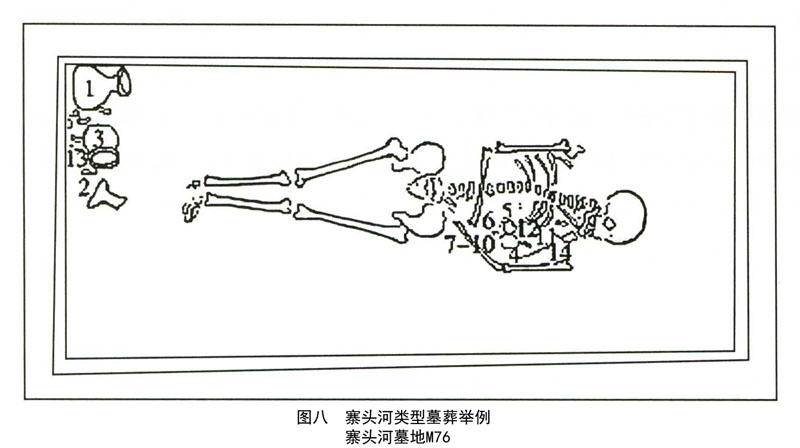

2011年,陕西省考古研究院对黄陵县阿党镇寨头河村的战国墓地进行了全面勘探及发掘,清理墓葬90座、马坑2座以及殉埋青铜短矛的方坑1座,出土了一批丰富的战国时期戎人遗存,寨头河墓地系子午岭以东首次发现并完整揭露的唯一一处戎人墓地,它的发掘不仅填补了该地区考古学文化谱系中的重要一环,也为辨识同类遗存的年代及性质提供了较为可靠的标尺[44]。鉴于寨头河墓地的特殊性及重要意义,可将其划为东周西戎考古学文化寨头河类型。

寨头河墓地发掘的90座墓葬均为竖穴土坑墓(图八),这与上述四个类型的墓葬形制有所区别。在遗物方面,陶色斑驳的铲足鬲和各类侈口罐组成的“杂色器”陶器群在整个墓地出土陶器数量中占有绝对优势。此外还包含一些具有三晋地区典型特征的陶豆、陶鬲、铜鼎、铜戈等。墓地还出土有少量北方草原式器物。(图九)

寨头河墓地的年代主要集中在战国早、中期,个别墓葬或在中期偏晚这一阶段。寨头河墓地的发现将西戎遗存的范围扩大至子午岭以东的晋陕高原西部,为探讨东周戎人的迁徙提供了重要线索。

三、东周西戎考古学文化的两大系统

目前学界已普遍认识到宁夏南部、甘肃中东部及南部的广大地区,即陇山东西两侧是东周时期西戎的主要活动区域,在此发现的杨郎类型、毛家坪B组类型、马家塬类型,应属于东周西戎考古学文化的原生类型。而关中地区作为秦的统治中心,不属于西戎族群的分布地域;同样寨头河墓地所处的黄陵县位于子午岭以东,也超出了西戎考古学文化集中连片分布区。因此,关中类型和寨头河类型所代表的戎人,应是被迫从陇山东西两侧的甘宁地区迁徙至此的,二者均属于东周西戎考古学文化的异地类型。

由于各类型之间在文化面貌上具有相当的差异性,尤其是杨郎类型、马家塬类型与毛家坪B组类型之间存在着显著的不同,这使我们意识到,东周西戎考古学文化很可能具有两个不同的源头。

如前所述,杨郎类型与马家塬类型具有很强的共性,二者均盛行洞室墓,且有殉牲,并随葬大量的北方系青铜器,他们很可能具有共同的文化源头。杨郎类型主要分布于宁夏固原地区,且年代以春秋晚期至战国早期为主,年代较早。马家塬类型主要分布于甘肃东部的渭河流域及泾河流域,年代主要为战国中晚期,年代较晚。两种类型在文化上的共性,而在时空分布上的不同,很容易让人联想到他们之间可能存在着某种联系,或者说这一系统的西戎文化存在着从北向南发展的态势。

文献记载,甘肃东部地区自西周时期起一直是秦戎杂处的地区。最初,秦人“在西戎,保西垂”,至西周中期以后,戎人势力不断壮大,秦作为周王朝的附庸,与戎人发生了一系列的战争。春秋中期偏早,秦穆公伐西戎大胜,“益国十二,开地千里,遂霸西戎。”直到战国之前,文献中少有关于西戎的记载。秦文化占据了广大的甘肃东部地区,这一地区春秋时期大量的秦墓即证明该地区已处在秦人的有效统治之下。

从春秋中晚期开始,一支从北方草原地带而来的人群开始南下进入了宁夏固原地区,这在考古学上的反映即是西戎文化杨郎类型的出现。关于东周西戎文化与北方草原文化的密切联系可从考古类型学和体质人类学两方面得到说明。西戎文化杨郎类型和马家塬类型都出土有大量的“北方系青铜器”,这些北方系青铜器与内蒙古鄂尔多斯高原的青铜文化相比,具有很强的相似性,且两者都盛行殉牲的习俗。在体质人类学方面,杨郎类型和马家塬类型墓葬出土人骨的鉴定表明,其均属于北亚人种,这在体质人类学特征上与之前存在于甘宁地区的上著居民为东亚人种有明显区别[45]。因此,杨郎类型与马家塬类型所代表的西戎文化的族源同北方的游牧文化的古代族群有更直接的联系。

战国早期,秦因为内乱,秦文化进入了一段衰弱时期,秦人一度失去了对甘肃东部地区的有效控制。而此后,以义渠戎为代表的西戎势力突然强大起来,并成为秦国西部边陲的重大隐患。而这一时期,恰恰是马家塬类型遗存出现并发达的时期。近年来,随着考古调查与发掘的展开,马家塬类型西戎遗存发现的地点越来越多,目前所知至少在十处以上,其广泛分布于陇山东西两侧的广大地区。因此,有理由相信,马家塬类型的某些支系可能与历史上强大的义渠戎有关。

杨郎类型和马家塬类型虽具有很强的共性,但其在葬俗和随葬品方面也存在着一些差异。这种差异可能是两者的时间早晚造成的,当然也可能属于等级的差异。马家塬墓地等级之高前所未见,今后在杨郎类型主要分布的宁夏固原地区发现有马家塬类型遗存也并不奇怪。此外,两者的差异或因为属于不同的部族或部落集团。我们知道,所谓西戎是华夏族按照地理方位对游牧或畜牧部族的一种泛称或统称,西戎可分为许多小的族群,各族群之间存在着差异很正常。杨郎类型和马家塬类型都是由北方草原部族南下而形成的,那么南下的过程不应当是一批次一部族的南下,而应是多批次多部族的南下,因此西戎文化杨郎类型与马家塬类型的差别也可能是由于来源于不同族群而造成的。

然而,毛家坪B组类型、寨头河类型与杨郎类型、马家塬类型有着很大的区别。毛家坪B组类型不见另两种类型中十分流行的北方系青铜器,而是以铲足鬲和双耳罐为代表,这种文化面貌上的差异应是其来源不同而造成的。与杨郎类型和马家塬类型来源于北方草原地带族群不同,毛家坪B组类型应与西周至春秋早期分布在甘肃东部地区的寺洼文化有着直接的族源关系。毛家坪B组类型所代表的这支戎人应是原本就生活在甘肃东部地区的土著,其文化源头当与寺洼文化有关。春秋中期以后,随着秦人在甘肃东部地区统治地位的巩固,毛家坪B组类型所代表的戎人处在秦人的统治之下,并与秦文化共存,其文化也发生了较大的变异。

关于寨头河类型的族属,发掘者认为其应该是春秋初年从“瓜州”被秦驱赶至该地的戎人的后裔。“瓜州”戎人被迁于今子午岭以东,“三家分晋”后,该区域由承袭者魏国继续管辖,而寨头河戎人是为这些移民中的某支系之后裔[46],笔者赞同这一结论。但应强调的是:首先“瓜州”戎人被迁至子午岭以东的时间是春秋初年,其族源应是西周时期生活在“瓜州”的戎人,而非春秋晚期来自于北方草原地带的游牧民族;其次是“瓜州”的地望问题,据《左传·昭公九年》杜注,瓜州即敦煌,可有学者质疑这种观点,认为瓜州应在泾水上游,今平凉至固原一带[47]。瓜州不在敦煌是可以肯定的,至于其具体地望是否确指平凉至固原一带,尚需考古发现去验证,但瓜州位于陇山东西两侧的甘肃东部地区应是不会错的,那么西周时期陇山东西两侧的西戎考古学文化只有寺洼文化。据发掘者统计,寨头河墓地出土的西戎文化因素占到60%,晋系文化因素占35%,北方系青铜文化仅占5%。并且占比重最大的陶器与寺洼文化陶器在器形、陶质、陶色、纹饰等方面具有很大的相似性[48]。因此,寨头河类型的祖源应是西周时期的寺洼文化,与毛家坪B组类型属于同一系统,而与以北方青铜器为代表的杨郎类型乃至晚一阶段的马家塬类型明显不同。

至此,可以认为,东周西戎考古学文化应分属于两个文化系统,其一来源于北方草原文化,其一来源于甘肃东部土著的寺洼文化,这两种文化系统共同构成了东周西戎文化的主体。

需要指出的是东周西戎考古学文化的两大系统并非独立发展的,二者存在着融合与交流。在马家塬类型中就发现了多件铲足鬲,在杨郎类型的主要分布地宁夏固原地区也有铲足鬲发现,这一现象说明了两种文化系统的融合。文献记载和考古发现表明,在战国中晚期,以马家塬类型为代表的东周西戎考古学文化北方系统处于更加强势的地位,在这种状况下,另一系统即原有的土著居民部分融合于其中也是理所当然。

关于关中类型,首先,杨郎类型、毛家坪B组类型和马家塬类型西戎考古遗存的年代主要集中在春秋晚期至战国晚期,而关中类型的年代为战国时期,其开始年代晚于杨郎类型和毛家坪B组类型。其次,关中类型主要器物为铲足鬲和双耳罐,而这两种器物在陇山东西两侧均有发现。陇山以西的渭河流域似为这两种器物的主要集中分布区,遍及甘谷[49]、武山、天水、清水[50]、庄浪[51]、张家川等市县[52]。至于陇山以东的甘肃庆阳地区,由于考古工作较少,见于发表的铲足鬲数量不多,但在此地的一些博物馆中也收集有数量较多的铲足鬲[53]。这似乎表明,西戎文化关中类型与毛家坪B组类型有更多的联系,其文化主体来源于毛家坪B组类型或是尚未发现的类似的某遗存,当然部分戎人也可能来源于杨郎类型和马家塬类型。至于关中类型西戎遗存为何少见北方系青铜器的原因,或可能是由于地理环境的转变所决定的。甘肃东部的西戎部族的主要生活方式是以游牧或畜牧为主,这种生产生活方式决定了其常使用车马器与青铜工具,但关中地区则是以农业生产为主,因此迁移至此的西戎移民抛弃了适用于游牧或畜牧生产的北方系青铜器,仅保留了部分日用生活器。当然,也可能是关中地区西戎移民一般等级较低的原因。

《史记·秦本纪》记载:“秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎。”由余为戎人,帮助秦人征服西戎,有功于秦。这就是说从春秋中期起,便有像由余这样的戎人生活于关中地区。此外,迁徙作为秦对西戎的一种统治策略很早就存在。《左传·僖公二十二年》载:“秋,秦、晋迁陆浑之戎于伊川。”《左传·襄公十四年》也记载了秦从瓜州迁姜戎一事。虽然史料中没有明确记载秦人将戎人迁徙到关中的史实,但关中作为秦的统治中心,在征服了西戎后,将部分戎人迁徙到关中地区以便于统治也是情理之中的事。

下面,需要对铲足鬲的来源加以说明。学者对于甘肃东部地区东周时期铲足鬲的来源有不同意见,如有的学者认为其应来源于寺洼文化[54],也有学者认为其可能与内蒙古地区的西岔文化有着渊源关系[55]。我们认为铲足鬲应来自当地的土著,即寺洼文化。虽然现在还不能清晰地勾勒出从寺洼文化陶鬲到毛家坪柱足鬲、铲足鬲的演变序列,但二者的陶质、陶色一脉相承。此外,西岔文化时代较早,与东周西戎文化相距遥远,而内蒙古中南部及晋陕高原一带,东周时期的铲足鬲发现很少,其源头不在那里应该是清晰的。关于这一问题,容以后详细论证。

综上所述,东周时期的西戎文化具有两大系统,其一,以杨郎类型和马家塬类型为代表,其文化源头为北方草原青铜文化,从春秋中晚期开始,他们自北向南迁徙;另一文化系统为当地的土著,以毛家坪B组类型和寨头河类型为代表,其文化源头为西周至春秋早期的寺洼文化。这两大文化系统在早一阶段相对独立,晚一阶段则彼此交流和逐步融合。二者在与秦国及中西亚的交往中,吸收了一些秦文化因素与西方文化因素,共同塑造出东周时期西戎考古学文化的独特面貌。

需要说明的是,由于考古资料的局限性,本文有关东周时期西戎考古学文化的研究还是初步的,随着考古工作的不断开展,相信对于其文化类型的划分应更加多样,但本文所阐释的东周西戎考古学文化由两大系统构成的观点应是客观存在的。

附 记:

本文是在我的导师赵化成先生指导下完成的,并经先生多次修改。文中的一些观点,也是与导师反复商量讨论的结果。谨此,致以衷心的感谢。

注 释

[1] 司马迁:《史记·匈奴列传》第2883页,中华书局,1973年。

[2] 苏秉琦:《斗鸡台沟东区墓葬》,北平研究院史学研究所,1948年。

[3] 苏秉琦:《瓦鬲的研究》,《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984年。

[4] 甘肃省文物工作队、北京大学考古学系:《甘肃甘谷毛家坪遗址发掘报告》,《考古学报》1987年第3期。

[5] 赵化成:《甘肃东部秦和羌戎文化的考古学探索》,《考古类型学的理论与实践》,文物出版社,1989年。

[6] 宁夏文物考古研究所、宁夏固原博物馆:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年第1期。

[7] 宁夏文物考古研究所:《宁夏彭堡于家庄墓地》,《考古学报》1995年第1期。

[8] 许成、李进增:《东周时期的戎狄青铜文化》,《考古学报》1993年第1期。

[9] a.甘肃省文物考古研究所、张家川回族自治县博物馆:《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》,《文物》2008年第9期。b.早期秦文化联合考古队、张家川回族自治县博物馆:《张家川马家塬战国墓地2007—2008年发掘简报》,《文物》2009年第10期。c.早期秦文化联合考古队、张家川回族自治县博物馆:《张家川马家塬战国墓地2010—2011年发掘简报》,《文物》2012年第8期。

[10] 陕西省考古研究院、延安市文物研究所、黄陵县旅游文物局:《陕西黄陵寨头河战国戎人墓地发掘简报》,《考古与文物》2012年第6期。

[11] 王辉:《张家川马家塬墓地相关问题初探》,《文物》2009年第10期。

[12] 孙周勇、孙战伟、邵晶:《黄陵寨头河战国墓地相关问题探讨》,《考古与文物》2012年第6期。

[13] 罗丰:《固原青铜文化初论》,《考古》1990年第8期。

[14] 史党社:《秦关北望——秦与“戎狄”文化的关系研究》,复旦大学博士学位论文,2008年。

[15] 林沄:《中国北方长城地带游牧文化带的形成过程》,《燕京学报》新十四期。

[16] 杨建华:《春秋战国时期中国北方文化带的形成》,文物出版社,2004年。

[17] 同[7]。

[18] 宁夏回族自治区文物考古研究所、彭阳县文物站:《宁夏彭阳县张街村春秋战国墓地》,《考古》2002年第8期。

[19] 固原博物馆:《宁夏固原吕坪村发现一座东周墓》,《考古》1992年5期。

[20] 同[6]。

[21] 刘得祯、许俊臣:《甘肃庆阳春秋战国墓葬的清理》,《考古》1988年第5期。

[22] 庆阳地区博物馆、庆阳县博物馆:《甘肃庆阳城北发现战国时期葬马坑》,《考古》1988年第9期。

[23] 罗丰、韩孔乐:《宁县固原近年发现的北方系青铜器》,《考古》1990年第5期。

[24] 同[9]。

[25] 陈中校:《秦安王家洼战国墓入选全国十大考古发现》,《天水日报》2011年4月30日。

[26] 李晓青、南宝生:《甘肃清水县刘坪近年发现的北方系青铜器及金饰片》,《文物》2003年第7期。

[27] 早期秦文化考古队:《牛头河流域考古调查》,《中国历史文物》2010年第3期。

[28] 宁夏文物考古所、西吉县文管所:《西吉县陈阳川墓地发掘简报》,《宁夏考古文集》,宁夏人民出版社,1994年。

[29] 同[4]。

[30] 苏秉琦:《斗鸡台沟东区墓葬》,《苏秉琦考古论述选集》,文物出版社,1984年。

[31] 金学山:《西安半坡的战国墓葬》,《考古学报》1953年第3期。

[32] 吴镇烽、尚志儒:《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》,《考古与文物》1981年第1期。

[33] 何欣云:《宝鸡李家崖秦国墓葬清理简报》,《文博》1986年第4期。

[34] 李自智、尚志儒:《陕西凤翔西村战国秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第1期。

[35] 陕西省考古研究所:《陕西铜川枣庙秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第2期。

[36] 陕西省考古研究所:《陇县店子秦墓》,三秦出版社,1998年。

[37] 咸阳市文物考古研究所:《塔儿坡秦墓》,三秦出版社,1998年。

[38] 井增利:《富平新发现一座战国秦墓》,《考古与文物》2001年第1期。

[39] 宝鸡市考古队、陇县博物馆:《陕西陇县韦家庄秦墓发掘简报》,《考古与文物》2001年第4期。

[40] 陕西省考古研究所:《陕西高陵县益尔公司秦墓发掘简报》,《考古与文物》2003年第6期。

[41] 咸阳市文物考古研究所:《任家咀秦墓》,科学出版社,2005年。

[42] 陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《华县东阳》,科学出版社,2006年。

[43] 张寅:《东周时期关中地区西戎遗存的初步研究》,《考古与文物》,待刊。

[44] 同[10]。

[45] 韩康信:《宁夏彭堡于家庄墓地人骨种系特点之研究》,《考古学报》1995年第1期。

[46] 同[12]。

[47] 余太山:《古族新考》第128~131页,商务印书馆,2012年。

[48] 同[12]。

[49] 同[4]。

[50] 北京大学考古系、甘肃省文物考古研究所:《甘肃省葫芦河流域考古调查》,《考古》1992年11期。

[51] a.丁广学:《甘肃庄浪县出土的寺洼陶器》,《考古与文物》1981年第2期。b.程晓钟:《甘肃省庄浪县出土的高领袋足鬲》,《华夏考古》1996年第6期。

[52] 同[9]。

[53] 同[5]。

[54] 南玉泉、郭晨辉:《寺洼—安国系统陶鬲的序列》,《文物》1987年第2期。

[55] 早期秦文化考古队:《戎狄之旅——内蒙、陕北、宁夏、陇东考古考察笔谈》,《考古与文物》2012年第1期。

秦始皇帝陵博物院2013/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011